1911 光复南京一役 留下的历史之谜 |

您所在的位置:网站首页 › 1911年5月7日 › 1911 光复南京一役 留下的历史之谜 |

1911 光复南京一役 留下的历史之谜

|

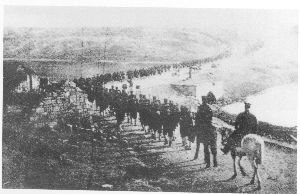

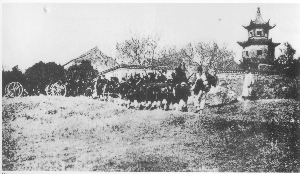

战火将起,南京居民离城避难 战火将起,南京居民离城避难  联军的大炮 联军的大炮 新军第九镇统制徐绍桢 新军第九镇统制徐绍桢 1911年12月2日,联军进入南京城。这是浙军入城的情景 1911年12月2日,联军进入南京城。这是浙军入城的情景 联军占领北极阁 联军占领北极阁

1911年的10月10日夜晚,辛亥革命的第一枪在武昌打响。武昌的新军第八镇势如破竹,一夜激战后,起义军占领武昌全城。风声所播,举国响应。远在南京的新军第九镇也跃跃欲试。然而,当时的南京,有拥戴清王朝的张勋江防营、巡防营及江宁将军铁良的旗兵重重把守,固若金汤,意欲起义的新军被缴去弹药,严密控制。新军的突破口在哪里?历史的巨手将怎样把这场力量悬殊的战争推向它注定该有的结局? 武昌起义后,南京的新军为何迟迟没有动作? 两派阵营已经剑拔弩张,新军将领却仍作壁上观 武昌起义后南京的形势如何?在厚重的史书中,只是轻描淡写的几笔。不过,中华人民共和国成立后曾担任江苏文史馆馆员的朱伯房先生,在他晚年的回忆文章里,细致地记叙了当时南京城内的情形,为后人留下了珍贵的资料。 1911年10月11日,武昌起义的消息传到了南京,市民三三两两,交头接耳,大有山雨欲来风满楼的气势。消息灵通的人士听说,很快南京也将起义,有的赶紧带着家眷离开南京,跑去外地避难。毕业于江南高等学堂的朱伯房,当时在两江总督衙门充任钞胥(专门从事誊写的小吏),也属于消息比较灵通的人士,他赶紧将母亲送往上海避难,自己则继续留在南京观察情况。 朱伯房的家族当中,有四个同族的兄弟,其中一个在江防营当教练官,另外三个则在新军第九镇当下级军官。 江防营归提督张勋管辖,人数约7000人。江防营加上江宁将军铁良统领的旗兵14个营,再加上巡防营的兵力,合计二万多人。这三支军队,虽然互相之间也有矛盾,但都坚决反对革命。 而新军第九镇,是当时全国新建陆军28个镇中的一个,兵力有一万多人,却有大约一半驻守在镇江和江阴。新军的知识水平普遍高于其他军队,并且深受革命思想的影响。新军第九镇的统制名叫徐绍桢,早年曾参与办理武备学堂,是一位接触过新思想的儒将。不过,他胆略不够,性格模棱,武昌起义后,远在南京的他,暂时作壁上观。 10月16日以后,为了稳定南京,张勋的江防营陆续开拔入城,夜间放哨,往往布置到新军营房附近,进行监视和防范。新军官兵非常愤慨,冲突一触即发。徐绍桢再三抑制,才控制住局面。 为了避免新军与江防营起冲突,时任两江总督的张人骏决定有所动作。他一面派人前往新军第九镇慰劳劝告,一面将新军调往南京城外南郊的秣陵关驻守,以解除两军在城内交战的隐患。 存亡之际,南京城内形势如何? 张勋的便衣满街窜,船家趁机大发逃难财 新军开拔之前,各级军官纷纷将家属安置在城内亲戚家,朱伯房那位在新军第九镇任督队官的堂兄,也将妻子送到朱伯房家,并声明他们过两天还是要打回来的。 新军离开南京后,南京城内常有断断续续的枪声。江防营的便衣巡逻到处闯,凡是剪去辫子和穿西服的人,都有可能被捉去或枪杀。朱伯房家住在杨将军巷,离张勋在一枝园的办公处不远,就常常听见断断续续的枪声,据说都是在枪毙人。 新军调走没几天,朱伯房那位在江防营做教练官的堂兄也来了,出于兄弟情义,他偷偷告诉朱伯房,赶紧让新军的那位嫂子逃跑,因为“我们(指江防营)已在郊外做好了防御工事,他们(新军)若来时,管叫他们片甲不回。” 见战争迫在眉睫,朱伯房赶紧前往上海投奔母亲。在他离开时才知道,早在他之前,就连藩司樊增祥这样的高官都已经仓皇逃跑了。而当他赶到下关车站时,才发现,这里已是人满为患,有的人已经干等三四天,却还是没有搭上开往外地的车。 朱伯房和亲戚转而去搭乘轮船,江边虽然也乱,但毕竟码头多,往来的轮船也多,洋商的轮船也乘机大发横财,在江面上搭载逃难的客人。不过,要获得搭载洋船逃难的机会,得事先搭乘小划艇,在指定的地方等待洋船到来。朱伯房和亲戚等了两天,终于租到一只小船,经过一番讨价还价,讲定用20两银子的“天价”将他们的人和行李一起送上船。付了钱,上了小艇,洋人的大船来了。小艇赶紧划过去,谁知到了江心,船家开口了:“搭船的人那么挤,你们的行李又多,哪里挤得上去?洋人要限制乘客上船,你们的行李我们想方设法,万一上不去,就把你们送过江去找个旅馆住下吧,等人松动些再上船,否则仍旧送你们回去。” 船家意在讹钱,于是朱伯房他们另加12元,总算让对方眉开眼笑,安全将他们送上了几乎没有立足之地的洋船,顺利逃生去了。 计划周密的首次起义为何失败? 新军每人只有五发子弹,雨花台久攻不下 新军移驻秣陵关后,两江总督张人骏每天派出侦探到第九镇驻地刺探军情,对他们严加防范。与此同时,上海、苏州、常州、无锡相继光复的消息也传到新军兵营。新军士气大振,攻打的呼声日益高涨,而徐绍桢在革命党人的劝说之下,也决定率部起义。双方约定在11月8日,等到上海方面的弹药支持到达,即刻起义。 万事俱备,只欠东风。然而,在1911年11月7日晚上,行动却出现了纰漏。当晚9点多钟,由武昌潜回南京的原第九镇马标排长苏良斌,派人送信给徐绍桢,说已密约城内士兵半夜起义,请第九镇部队攻城接应。驻守秣陵关的徐绍桢对这一消息难辨真假,加之时间仓促,而且大部队调动已来不及,就未采取行动。当夜,苏良斌贸然纵火,督署附近卫队和汉西门的革命党人,误认为新军发动起义,同时响应。起义的革命党人随即打开城门,却未见大军来到,江防军用枪乱击,杀伤众多起义者。 城内血流成河,城外的新军并不知道,8日拂晓,第九镇官兵按照原定计划起义,向南京城挺进。中午11点,起义人马到达距花神庙不远的一条河边时,立即分散行动。一路骑兵继续向花神庙前进,一路通过姑娘桥向望江矶一线展开,另一路则向双哑巴树一线进击。不久后,设在石马村的起义军司令部与前方失去了联系,三个纵队只好各自为战。 当天晚上7点左右,中央纵队骑兵强攻雨花台,发起冲锋。当部队冲到离雨花台只有一公里的地方时,士兵仅有的5发子弹(一说3发)早已用完,只得隐蔽。9日凌晨,中央纵队组织了敢死队。在手榴弹爆炸的烟幕中,敢死队员一度占领雨花台东峰,并徒手夺得两挺机枪。但终因后续部队未能跟上,又被江防营夺回阵地。 除了中央纵队,另外两支队伍进展也不顺利。9日拂晓,眼见攻城无望,起义军全线向镇江方向撤退。 起义军首攻南京失败,很大程度上缘于武器不足。那么,每个新兵手中为何只有5发子弹呢?原来,这是在新军移驻秣陵关之前,两江总督张人骏等人就刻意安排的,他们担心新军起义,所以老早就收缴了新军的武器弹药,给他们每人只留下了5发子弹。 那么,上海方面革命党人的弹药支持为何又迟迟没到呢? 联军再次进攻,为何能一举克敌? 紫金山上架大炮,再次印证攻打南京的必须之策 新军第九镇光复南京失利的消息,很快传到上海同盟会总部。在举行的紧急会议上,范鸿仙、陈其美等人提议,应当立即组建江浙联军,以徐绍桢为联军总司令,整合江(苏)浙(江)所有水陆军队统归节制,争取早日光复南京,奠定东南大局。 按照同盟会的指令,江浙各地军队纷纷汇聚到以徐绍桢为总司令的江浙联军旗下,共约1万5千多人。而此时,原本从上海运往南京支援徐绍桢的武器弹药,正好停留在镇江,也派上了用场。 联军夺占外围各据点的战斗于1911年11月24日打响。当天夜里,联军乘兵舰直趋位于城北的乌龙山麓,在守炮台官兵内应下,很快攻占炮台。25日清晨,联军又攻占幕府山炮台,并从幕府山炮台发炮向清军北极阁司令部及狮子山炮台猛烈轰击。同一天,中路军进至马群,击毙清军统领王有宏,攻占孝陵卫,前锋抵达紫金山一线。此时,左路军也进展顺利,在占领上方镇、高桥门之后,进逼雨花台。在攻打雨花台时,有一支女兵队伍尤其出色,这就是以尹维峻为首的女兵敢死队。尹维峻虽然只是个17岁的少女,却足智多谋,英勇善战。女兵敢死队在她带领下,协同作战,互相配合,奋力拼杀,最终占领雨花台、强登中华门。 11月30日,联军向天堡城发起攻击。当时,天气寒冷,清军据险顽抗。在敌火炮和机关枪封锁下,联军伤亡较大。联军随即组织敢死队,在炮火的掩护下,分头从紫金山的北坡和主峰两个方向猛扑天堡城。关键时刻,浙江敢死队派出援兵,几路人马悄悄接近制高点,纷纷冒死向清军残敌发起总攻。在与清军激战中,镇军管带杨韵珂身中数十颗枪弹,可他临终之际仍然高喊: “不夺此要塞,不要收殓我尸!”经过一夜激战,天堡城守敌全部被歼灭。联军控制了这一俯瞰全城的制高点后,即于12月1日凌晨向城内朝阳门、富贵山、太平门等处轰击,连连命中目标。 见大势已去,原本发誓与南京城共存亡的两江总督张人骏,一面邀请美国领事和鼓楼医院院长马林出面“议和”,一面坐在箩筐里坠下城墙仓皇逃命。12月1日夜晚,张勋也带着他的辫子军残部2000多人,渡江由浦口向徐州撤去。 12月2日,南京宣布光复。 唯一亲历南京光复的外国记者是谁? 《先驱报》记者端纳,新闻电讯就在太平门外发出 就在南京宣布光复的前一天,12月1日,身在南京的外国人端纳,向澳大利亚的《先驱报》发出了一条有关南京光复的报道。 端纳是英国人,澳大利亚《先驱报》的记者。1903年,他来到中国从事新闻工作,并逐渐涉足政界,担任政界要员们的顾问。上海光复前后,端纳协助上海军政府外交总长伍廷芳对外联络。 在革命党人光复南京的过程中,端纳得知镇江军政府都督林述庆和江浙联军总司令徐绍桢之间严重不和,便赶到镇江进行调节。并催促林尽快出兵攻打南京。因听闻通往南京的铁路上埋有地雷,端纳租用火车头,亲自从镇江直开南京,侦察沿线安全情况。在确认铁路沿线安全后,林述庆率镇军乘火车向南京开拔,端纳也随车同往,参与了江浙联军总司令部的工作。 12月1日,在具有决战意义的天堡城战斗打响前,端纳自告奋勇,独自攀登紫金山进行侦察。战斗打响后,他下山来到太平门外车站的电报局。作为亲临现场报道辛亥革命南京光复战役的唯一外国记者,端纳向《先驱报》发出新闻电讯:“南京城外,1911年12月1日。今天清晨,一场生死斗争在一座城市和一座山的中间进行……” 攻克南京后, 徐绍桢为何 又在北极阁架大炮? 林述庆自封江宁都督 不许徐部进入总督署 江浙联军同仇敌忾,攻克南京,然而进入南京后,联军内部却产生矛盾。 12月2日,就在南京光复当日,镇江军政府都督林述庆进驻两江总督署(即今天的长江路总统府),手下官兵占满总督署所有房屋。林述庆拥兵自重,自称江宁都督。江浙联军总司令徐绍桢到达后,镇军不许徐绍桢的部下进入总督署,愤怒的徐绍桢下令在北极阁架起大炮,随时准备炮轰总督署。林述庆兵力最强,但他显然不能控制全局。南京城一时间乱象丛生,革命眼看要流产。此时,谁能为南京城解忧呢? 后来成为著名语言学家和文学家的盛成,经历了南京的这场革命,他在回忆文章里,详细披露了当时的情景。 根据盛成的记叙,在当时群龙无首的情况下,各路军队的头领只得把马相伯老先生推出来做江宁府尹,准备定都南京。马相伯是文化界名人,复旦大学的创始人,当时已经71岁高龄。无心仕途的他,在危难时刻挺身而出,竭尽全力稳定南京局势。这时,黄兴也从武汉到了南京。黄兴和各路负责人商量了一下,决定在南京南洋劝业会(即今三牌楼一带)附近的第一舞台开会,召集各军的高级军官参加,黄兴让盛成也去。会议由黄兴支持,他先是说了几句开场白:“诸位劳苦功高,把南京光复了,我向南京表示庆贺。现在还有不少善后问题要解决。下面就由马相伯先生讲话,他是南京的府尹,是南京的长官。”马相伯上来就说:“兄弟我今天代表程都督(即程德全)来向诸位道贺,大家合力打下南京,功劳不小。”他又说:“我代表程都督向大家表示歉意。他不能来,由我来做代表。”说着,他忽然伸手“啪啪”打自己嘴巴,顿时打得两腮通红。他说:“马相伯,你有什么资格代表程都督向这些劳苦功高的英雄们来道喜,还来赔不是?”说着,又“啪啪”打了起来。 马相伯这么一打一讲,大家都笑了。笑过之后,这些争功的各路将领也不好意思了。马相伯接着又对大家说:“诸位啊,你们都晓得,这个地方在六十年前是什么地方?是太平天国的天京啊,天京是怎么失掉的?还不是内部不团结,清朝派军队来把它打掉的。现在呢?张勋虽然被我们打跑了,而冯国璋几十万大兵就在浦口。我们如果不能团结,我们的前途还不就是第二个太平天国吗?” 马相伯的一番话,说到了各位将领的心坎里。于是大家一致认可程德全为江苏都督。林述庆迫于形势,接受北伐军临淮司令之职。 那么,程德全是何许人呢?他在清朝宣统年间曾担任江苏巡抚,武昌起义爆发后,他在苏州宣布独立,被推为江苏都督。南京光复后的12月6日,程德全赶往南京就任。 被孙中山赞为立下“光复南京第一功”的人是谁? 在辛亥革命光复南京的人物谱上,最为著名的要数徐绍桢和林述庆。其中,林述庆的贡献被孙中山誉为立下“光复南京第一功”。 林述庆是福建人,他1902年被选入福建武备学堂学习,毕业后,派充长门(闽江口)练营督操官。后来,他奔赴江宁(今南京),投入新军第九镇,在徐绍桢手下当了名初级军官。在新军里,林述庆接触到了一些革命党人,并在思想上受到他们影响。后来,林述庆调任新军第九镇十八协三十六标一营管带,驻守江阴,同年,他加入同盟会。 武昌起义爆发后,林述庆的三十六标调到镇江,与三十五标会合。当时镇江城外鏖战正酣,林述庆毅然调转枪口,亲率所部新军起义。驻防镇江的旗兵全部被缴械,镇江光复。镇江军政府成立后,林述庆被推任都督。此时,林述庆年方30岁,可谓风华正茂。 镇江光复后,林述庆率领镇江义军从水路进攻南京。当时,张勋的辫子军兵精粮足,林述庆带领的义军饷乏弹缺,双方力量悬殊。12月1日,南京战役打响,浙沪义军从陆路赶来支援。林述庆身先士卒,与张勋守军血战天堡城。鏖战一昼夜后,两路义军终于攻克了天堡城。 南京光复后,林述庆因劳苦功高,被孙中山誉为立下“光复南京第一功”。不久后,他奉命率兵渡长江,开赴浦口进行北伐。然而,因为革命军内部意见不统一,得不到经费和军火的援助,林述庆被迫率兵回到江宁、镇江。不久后,林述庆通电下野,解甲归田。 林述庆生前曾撰写《江左用兵记》兵书四卷,详细记述了从光复镇江到攻克南京战役实况,是辛亥革命光复南京的第一手史料。 1913年4月,林述庆被袁世凯暗杀,年仅32岁。 促成光复南京之役的范鸿仙为何声名不显 在辛亥革命光复南京的人物谱上,还有一位被遗忘的先烈,他就是范鸿仙。 2011年5月,记者无意中得知,范鸿仙的孙女范烈孙就生活在南京。于是,记者与范烈孙女士相约,在她退休前的工作单位南京市档案局碰面相谈。采访中,范烈孙详细介绍了祖父推动南京光复之役的经过。 范鸿仙是安徽合肥人,于1906年加入同盟会。1911年10月10日,武昌起义爆发,各省纷纷响应,范鸿仙、陈其美、于右任等决定策动上海、杭州、南京起义,派员分赴杭州和南京,发动新军起义。陈其美去杭州,范鸿仙与柏文尉负责南京。 在范鸿仙到达南京之前,南京新军第九镇的官兵,已经受过革命党人革命思想的影响,见到范鸿仙后,他们纷纷打算革命。但是新军统制徐绍桢,虽然同情革命,但顾虑较多,犹豫不决。那段时间,为了劝说徐绍桢,范鸿仙多次冒险往来上海和南京之间。经过范鸿仙的详细剖析,加上上海、杭州、苏州的相继光复,徐绍桢终于决心发动起义。 当时两江总督张人骏等人,为了监视新军官兵,收缴新军士兵的子弹,每人只发给几发子弹,形成新军有枪无弹的局面。范鸿仙返回上海后,三天之内调运炸弹1200颗,购手枪500支运往南京。可是没等到武器炸药全部运到,徐绍桢就率部起义,于11月8日攻打雨花台。 初战失利后,范鸿仙等人又奔走于上海、镇江之间,组建江浙联军。江浙联军成立后,范鸿仙、于右任任联军顾问,范并负责部队的交通和筹款。 江浙联军内部充满矛盾和纠纷,范鸿仙为了协调联军内部的关系,奔走于各军间。终于促成联军在12月2日胜利地光复南京。 联军攻克南京以后,内部又现纷争,范鸿仙闻讯,与宋教仁等人来南京,经过协商,使联军继续保持了团结的局面。中华民国成立后,范鸿仙意识到拥有一支自己的武装力量非常必要,于是他呈准孙中山,组建“铁血军”,各军公推范鸿仙为铁血军总司令。 1914年,范鸿仙被袁世凯派人暗杀于上海,时年32岁。1935年,根据孙中山遗愿,范鸿仙国葬于南京中山陵东侧,马群山中。然而,因为历史的阴差阳错,这位功勋卓著的伟人,在很长一段时间内,并不为南京人所知。范烈孙说:“在我有生之年,能做的就是还原历史的真相,让世人了解我的祖父。” 经过范烈孙多方奔走,位于中山陵东侧的范鸿仙墓已被列为江苏文保单位。 本文参考资料《江苏文史资料集粹・政治卷》《碧血共和》《南京百年风云》 (感谢范烈孙、刘刚对本文的大力支持) 本版主笔 快报记者 白雁 本版图片由南京市档案局提供 欢迎发表评论我要评论 微博推荐 | 今日微博热点 |

【本文地址】

今日新闻 |

点击排行 |

|

推荐新闻 |

图片新闻 |

|

专题文章 |