| 骨刻文与陶器符号和甲骨文源流传承及解读法 | 您所在的位置:网站首页 › 龙山黑陶手抄报 › 骨刻文与陶器符号和甲骨文源流传承及解读法 |

骨刻文与陶器符号和甲骨文源流传承及解读法

|

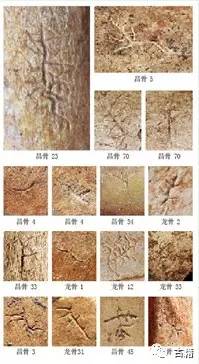

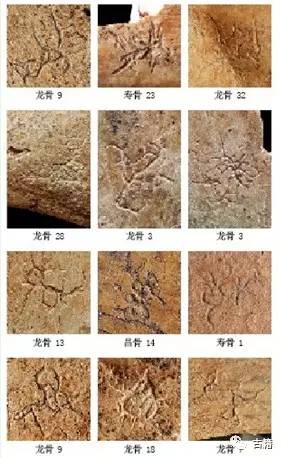

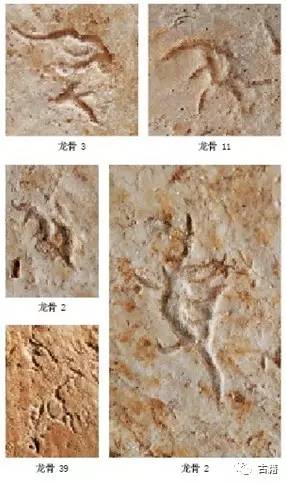

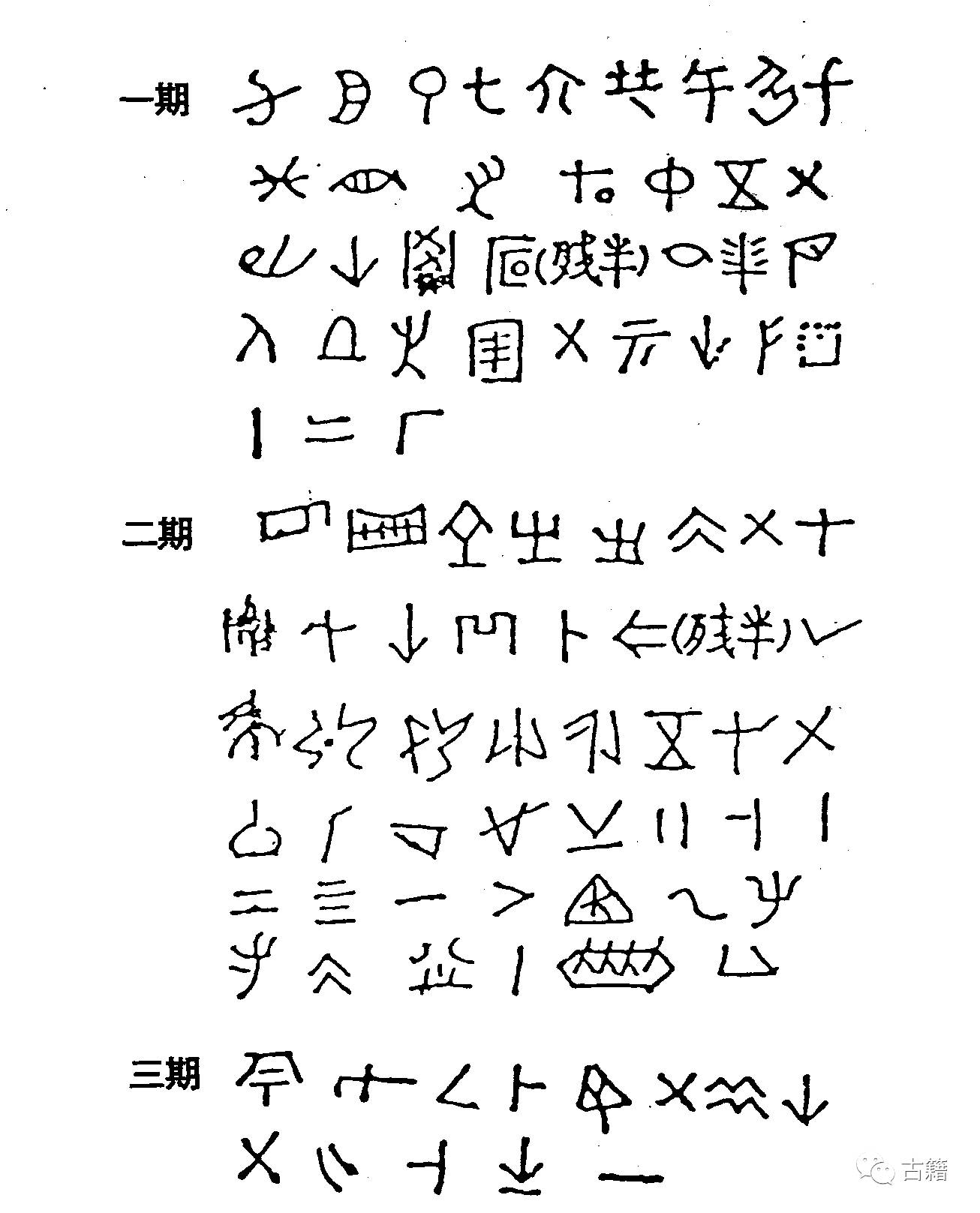

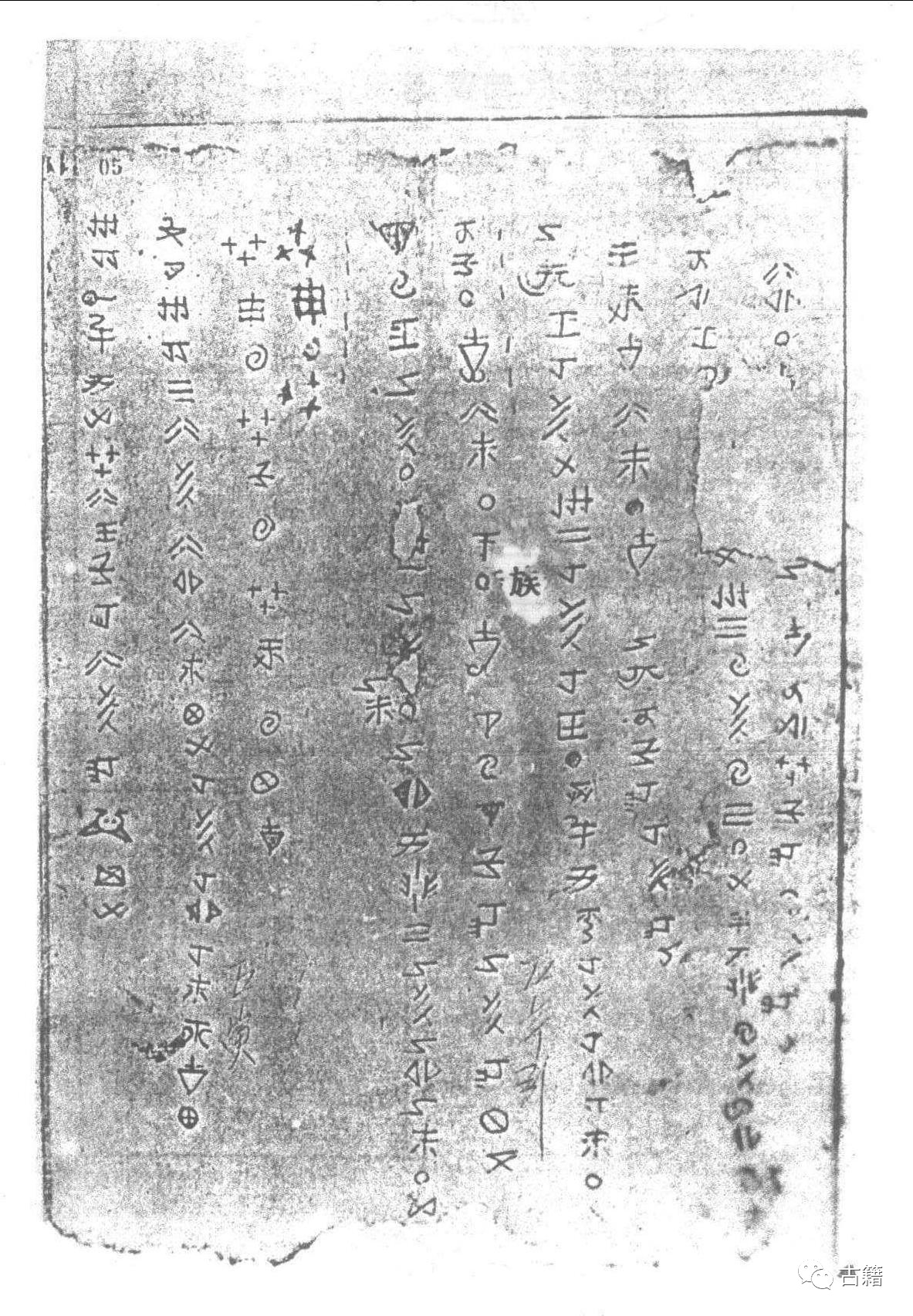

2、圣城遗址很久以前就经常出土骨头,当地群众称此地为古代的制骨厂。我们当时调查时地面发现较多的骨头,早有人在这里采集过,但我们仍采集到几件骨刻文。"寿骨60"就是在此处东南部大坑东壁的龙山文化晚期灰坑中采集的。 3、圣城遗址位在圣城街北端。当地群众对"圣城"有比较集中的两种解释:一种说这是字圣仓颉创造文字的地方;另一种说这个地方是尧和舜相会的地方。在学者们的研究文献中,就有学者认为仓颉出生于今天的寿光。更值得注意的是,在此地还采集到一件骨刻文,其中有两个刻划字符我解读为"尧"和"舜"。 去年春天我开始对骨刻文的年代有了进一步认识,认为骨刻文的年代下限应和甲骨文相衔接。影响我的原因主要有三个方面:一是去年山东大学历史文化学院组织骨刻文座谈会后,我又详细观看了1984年济南大辛庄商代中晚期地层出土的有刻划的骨头,我确认这也是骨刻文;二是去年春天我在济南章丘龙山镇调查时,在同一地层中发现骨刻文和商代早中期的陶鬲底足;三是我在龙山骨刻文中发现了和甲骨文布局、字体造型以及钻孔烧灼都很接近的骨刻文。所以,我认为骨刻文产生和使用的年代更长,距今3300-4600年。如果从山东地区讲,骨刻文经过了大汶口文化晚期、龙山文化、岳石文化和商代的早中期,这样骨刻文的年代下限直接与甲骨文年代相衔接。 "寿骨60"测试年代距今约3700年,它是出自寿光龙山文化晚期灰坑中。近些年有些学者对山东龙山文化的年代提出过疑问,认为其下限可能在距今3800年左右。"寿骨60"的年代测试,对研究山东龙山文化年代的下限提供了直接参考依据。 对骨刻文年代的新认识,可以更加确立骨刻文是继承仰韶文化和大汶口文化陶器符号发展起来的,而它又是甲骨文的主要源头。这样就确立了陶器符号和骨刻文-甲骨文-金文的远古符号与文字发展脉络。 我们可以距今3700年的"寿骨60"为界限,将山东地区骨刻文存在的1000多年时间分为前后两个时期: 前期,大约距今3700-4600年。对山东远古文化而言,这时期的骨刻文处在大汶口文化晚期和龙山文化时期。前期骨刻文的特点是:骨片上的字数少,一块骨头很少有超过10个字的,字的造型图画性很强,有的字很复杂接近绘画。如果按照文字六书划分,应该是指事字和象形字,处于文字产生的初始阶段。 后期,大约距今3300-3700年,处在岳石文化时期和商代早中期。后期骨刻文逐渐增多,一块骨头上十几个字常见,多的有50-60个字,形成一篇篇小文章。这时期可能出现了会意字,字体的图画性逐渐减弱,符号性增强,有的与甲骨文造型相似。后期骨刻文已经初步发展成较成熟的文字。后期的骨刻文在济南地区和临淄地区见到较多。可以龙骨1和龙骨2为代表略作说明: 龙骨1是一块鹿的肩胛骨,是一块较为少见的骨刻文。其正面上部排列着5个刻凿的横长方形槽,上部两个槽内底有明显的烧灼痕。肩胛骨下部残缺,仍残存8个刻划文字。在骨头上凿槽烧灼的占卜祭祀活动,可能起源的更早一些,但占卜祭祀之后,把占卜祭祀的内容和结果用文字符号刻划在同一块骨头上,龙骨1应是目前所见较早的实物,显得弥足珍贵。 龙骨2是一块人骨盆骨,上端残缺,其中一面的中上部刻字,现残存约20个字。和龙骨2雷同的骨刻文近几年发现较多。 龙骨2布局虽显得有些乱,但仍能看出是上下竖排。星星点点、错落有致、主次分明,不失为一篇小短文。其章法布局已和有些甲骨文的布局近似。更值得注意的是,该骨刻文字体造型变化很大,图画性质的物象表现已渐渐消失,简易符号的字体造型使人们很容易和甲骨文联系在一起。它可以说是骨刻文发展较为成熟文字的代表,也可以把它推测为甲骨文产生的起始作品。 与龙骨1近似的、经过刻凿并经烧灼的动物肩胛骨,1984年发掘大辛庄遗址时出土过一部分。出土鹿、羊、猪等肩胛骨的地层为大辛庄商文化一至三期,即商代中期至商代晚期的前段。〔1〕大辛庄遗址出土的这部分动物肩胛骨,我经过观察分析后认为有的骨头也有刻划文字。龙骨1和龙骨2出土地点距大辛庄遗址仅有20公里,两者应属同一时期的作品。 前些年我认为骨刻文主要用于记事,甲骨文主要用于占卜。但近两年随着调查和研究的不断深入,特别是看到龙骨1和大辛庄遗址出土的骨刻文后,我认为骨刻文不但用于记事,同时也用于宗教祭祀。后期用于宗教祭祀的可能逐渐增多,也出现了占卜现象。这种做法和目的直接为甲骨文所继承。 我最近认识到:济南市区东部至章丘龙山镇一带,在东西约20公里、南北约10公里的范围内,密集地分布着许多龙山文化至商周时期的大文化遗址,如济南大辛庄、章丘龙山和冯家遗址等,是一个大遗址群。2003年发掘济南大辛庄遗址,在商代晚期地层中还出土过甲骨文。〔2〕(图2)一个遗址的商代中晚期地层中同时出土骨刻文和甲骨文,这是其它地区目前所不见的。而且出土的骨刻文和甲骨文风格特点的源流传承关系较为明显,说明了骨刻文是甲骨文的主要源头。甲骨文可能产生在商代中期,山东中部特别是济南地区可能是甲骨文产生的主要地区之一。

图2 济南大辛庄遗址出土的商代甲骨文 通过以上分析,我们可以看出中国早期文字,以骨刻文和甲骨文为代表,从图像逐渐向符号发展是一个历史过程,也可以说,早期文字的产生和发展是由繁逐渐向简化演变的,并不像有些人认为早期文字是由简向繁发展的。《说文解字叙》云:"仓颉之初作书,盖依类象形故谓之文,其后形声相益即谓之字。文者象物之本,字者言孳乳而浸多也。"在这里"文"是物象之形,应是画出来的图形,是复杂的;"字"是指事性的形旁加简化的声旁组成的指示符号,都是简化的,所以"字"是简易的。高明先生对此也早有详细解释:"早期汉字多为象形,基本上是采用按物绘形的方法创造字体,每一个字皆可独立成为一幅'图画',以早期车字为例,完全是仿照当时的具体实物描绘而成……俨然是一幅古代车子的图案。""不难想象,利用这样图案形的文字记录一句完整的语言,不知要费多少精力和时间,它只能在不甚发达的社会里才能勉强应用。当社会发展到一定阶段,这样的字体显然是难以适应和称职,必须作相应的改革和简化。车子由复杂的图形变作简单的符号,就是根据这种要求完成的。"(图3)骨刻文虽还没发现车子,但目前所见骨刻文和甲骨文里的"龙"字和"凤"字的变化可资说明。我们可以说:骨刻文前期主要是较繁杂的图画象形字,后期渐渐向简化符号发展。实际上古埃及的文字也大体上是这种发展进程。

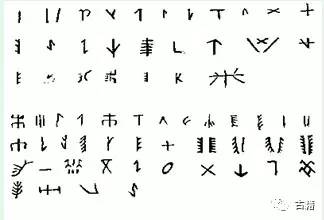

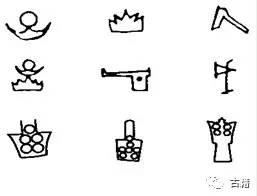

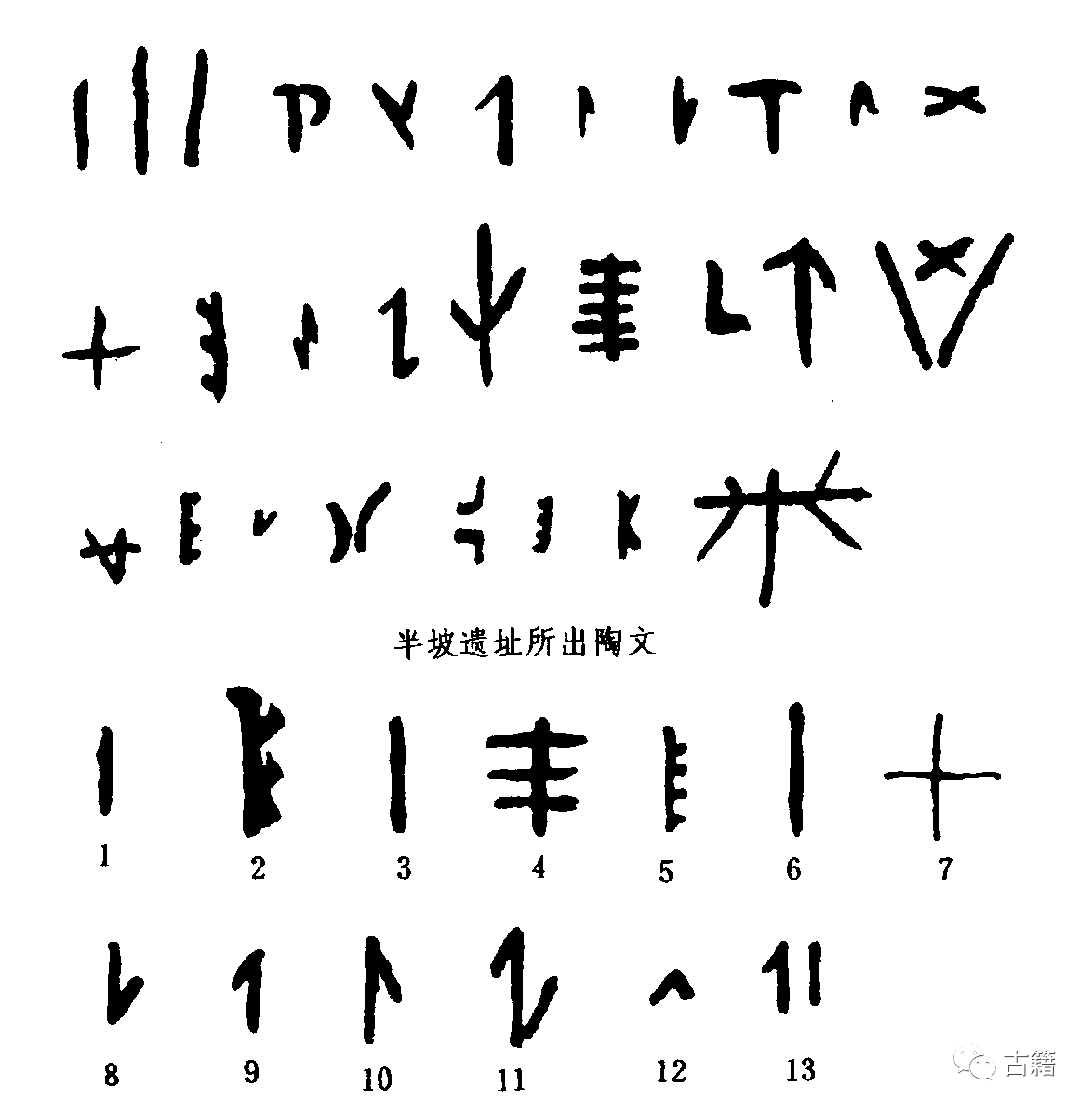

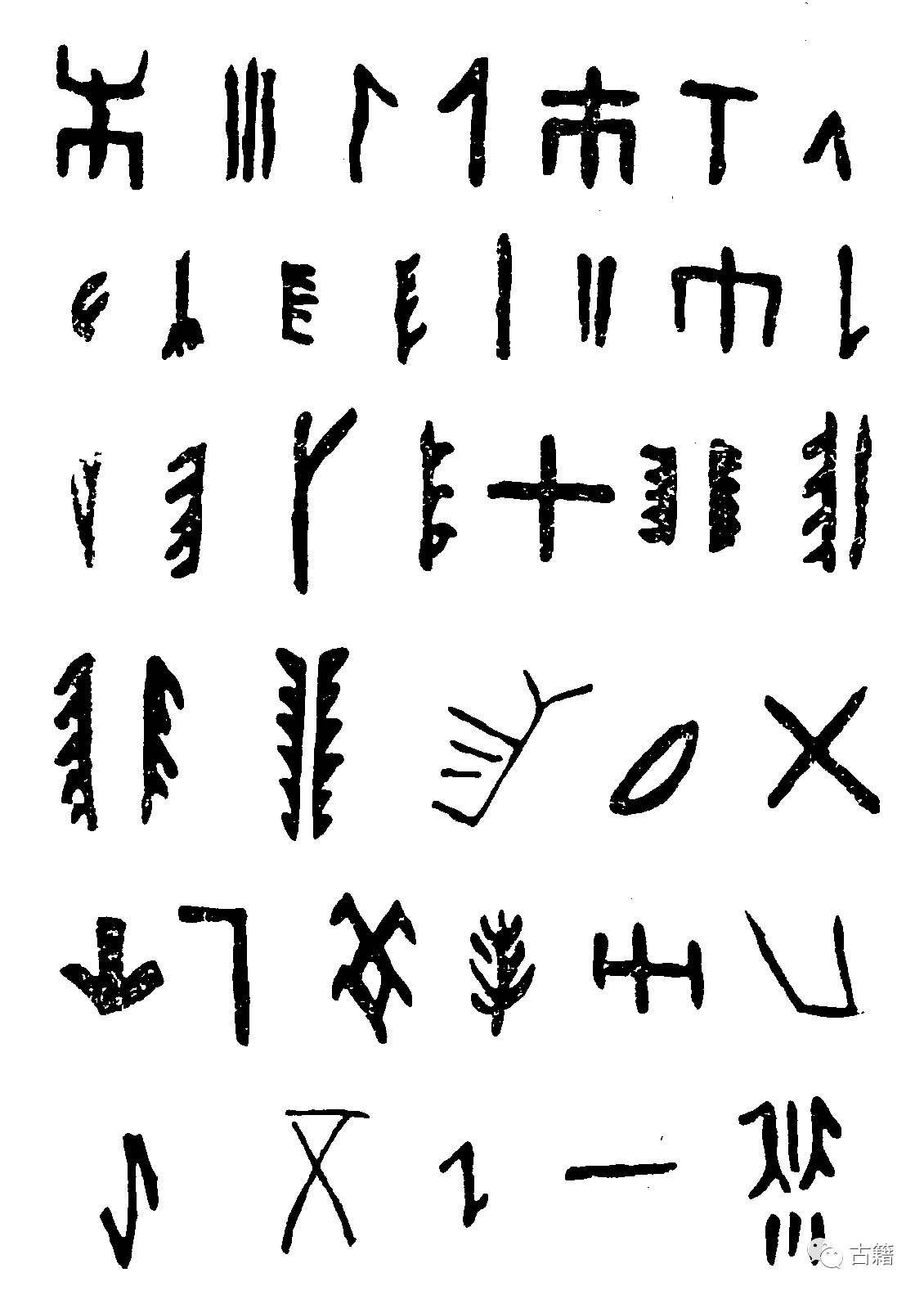

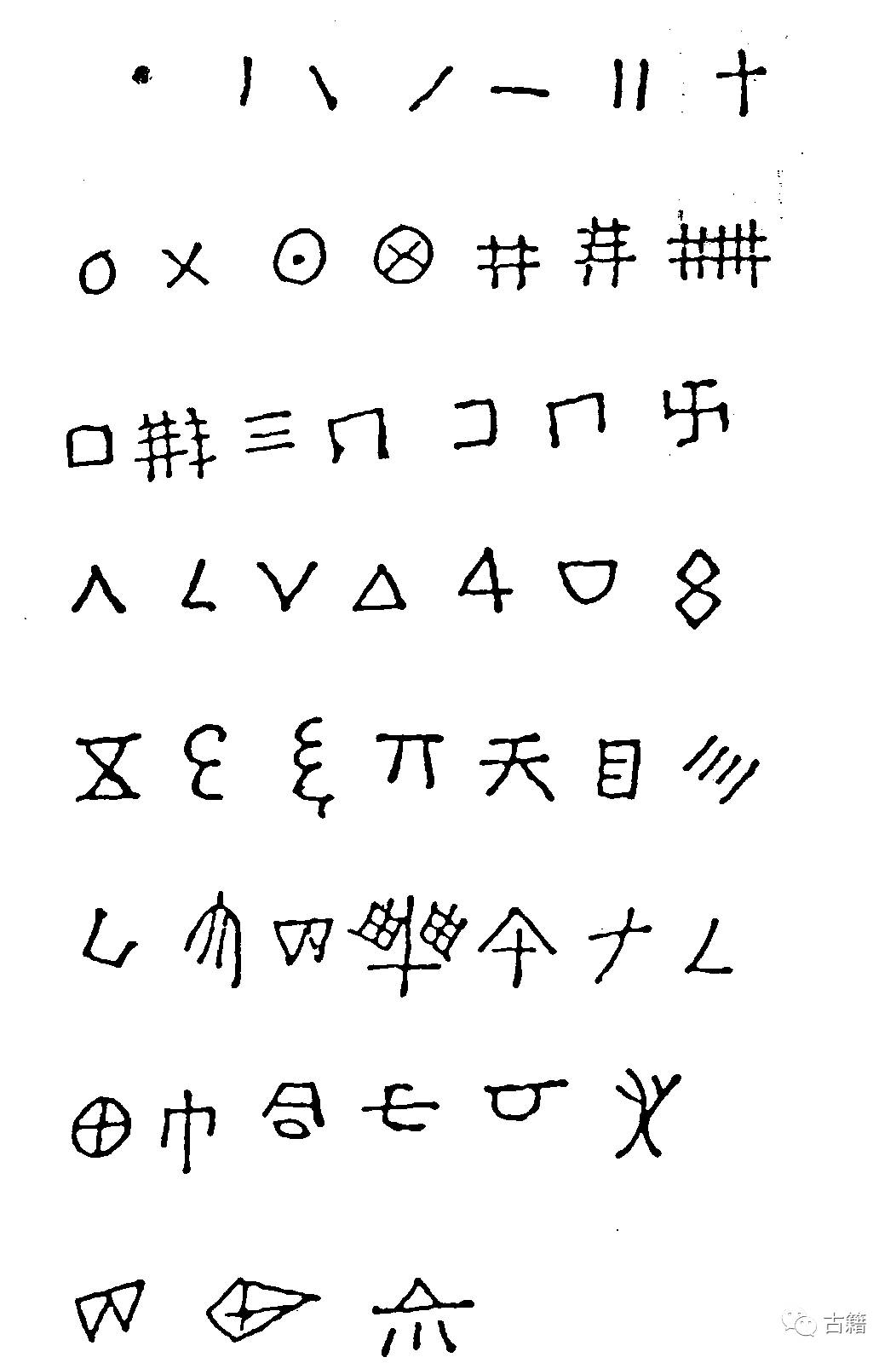

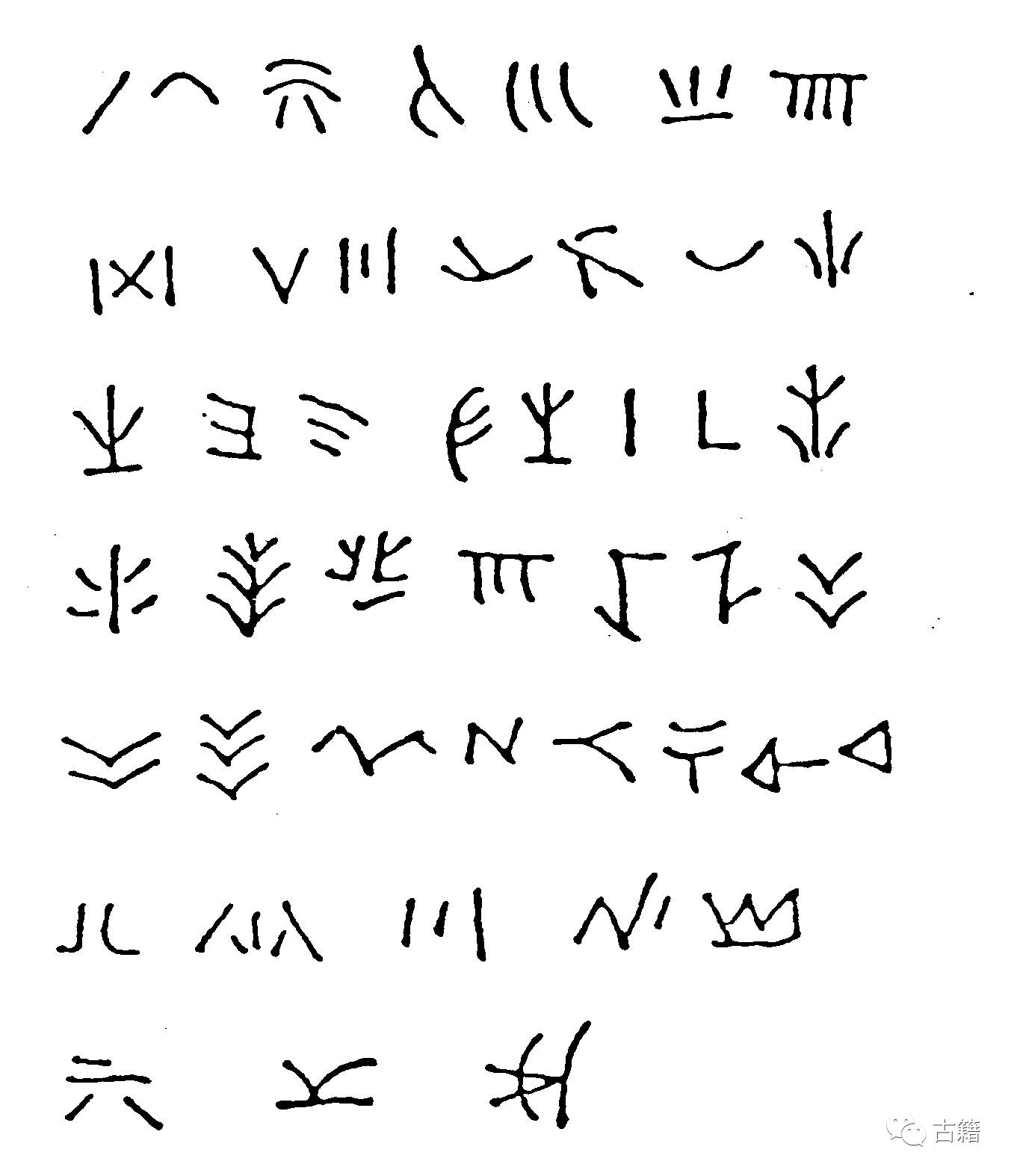

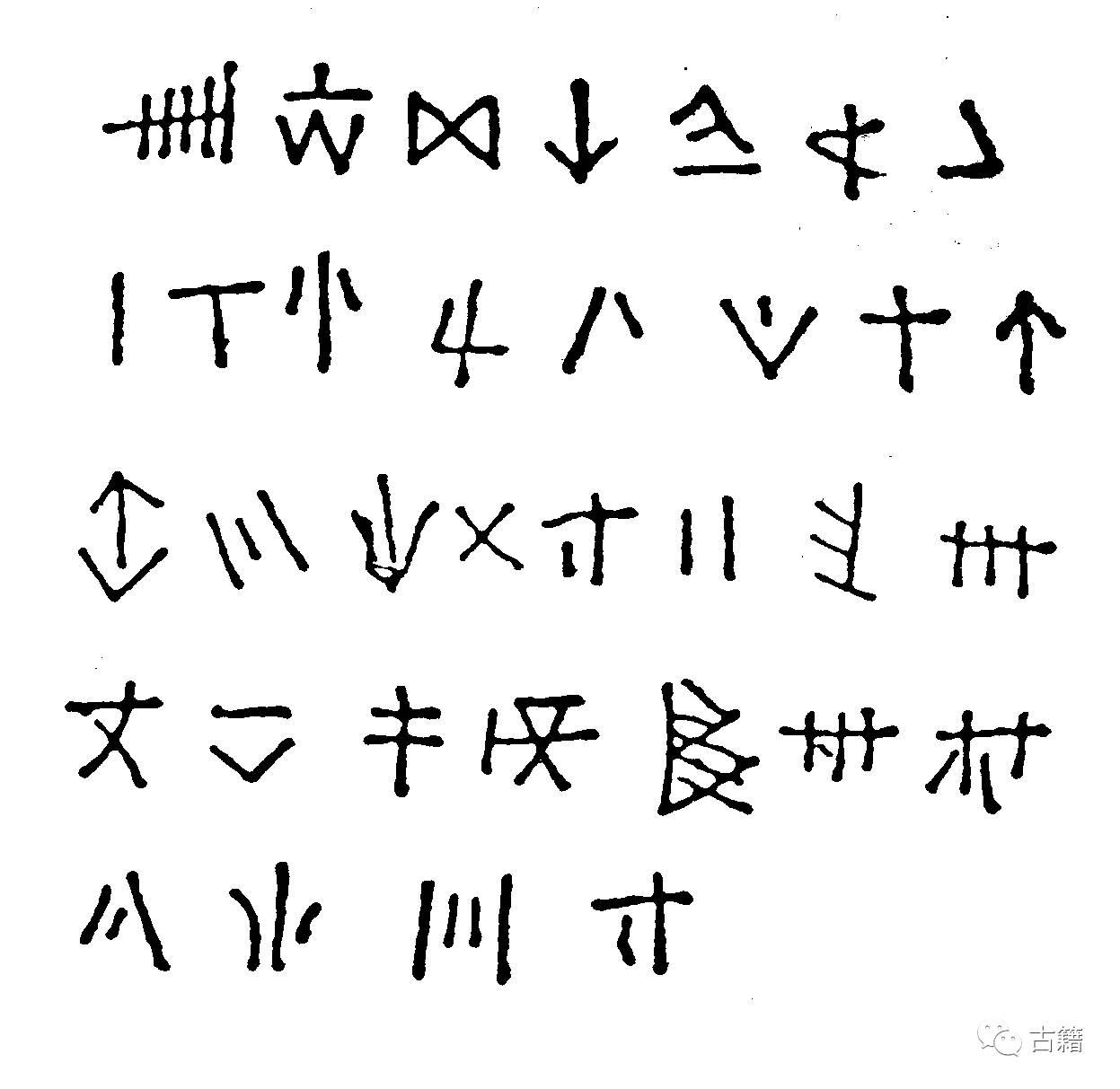

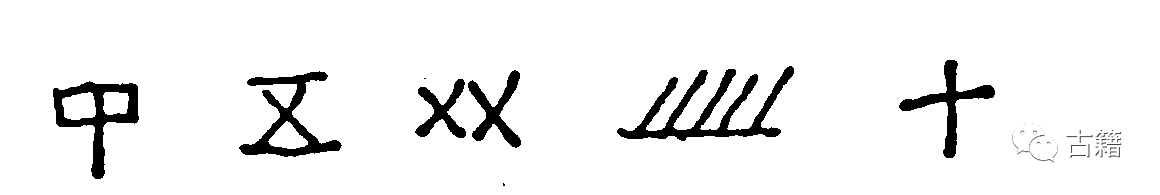

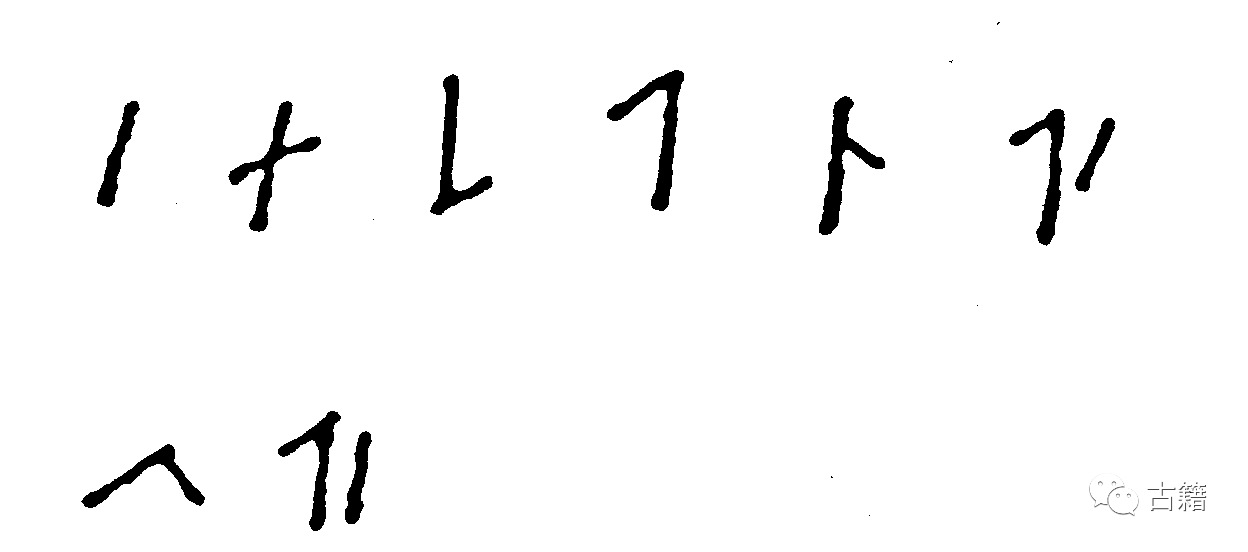

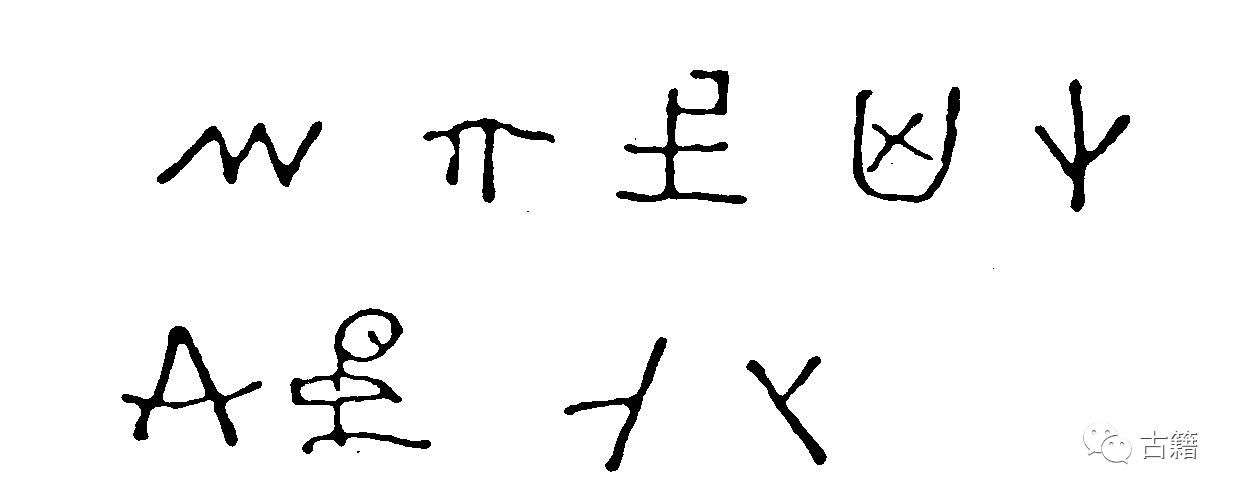

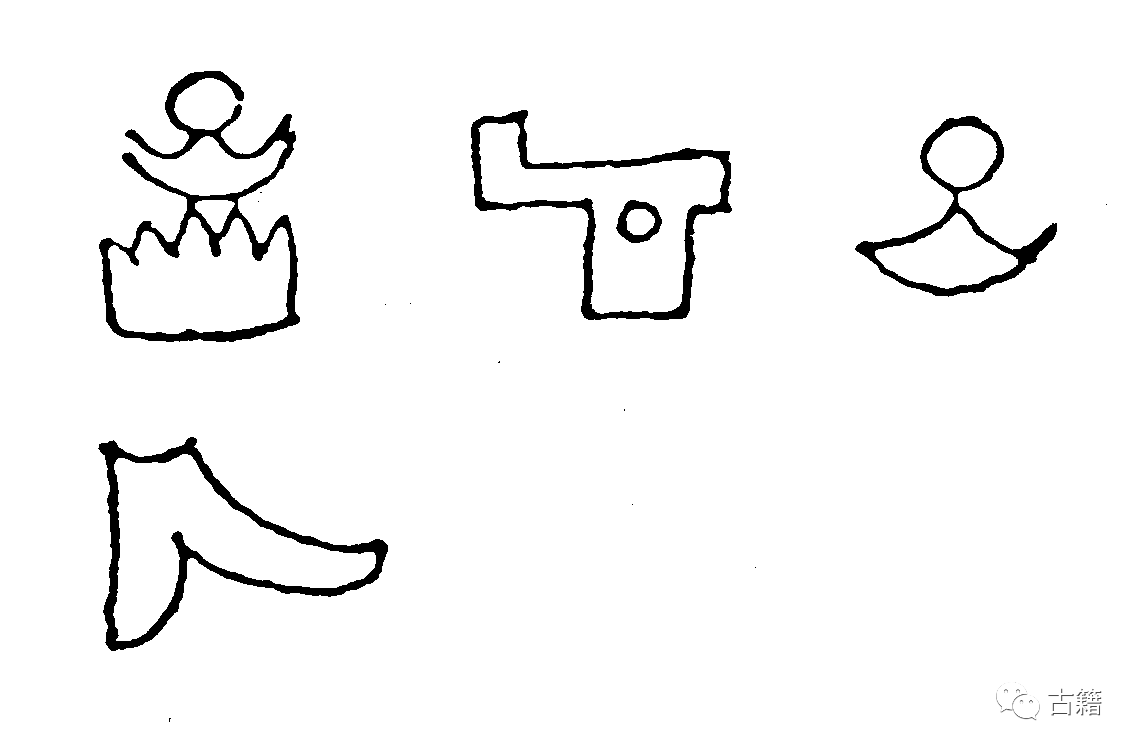

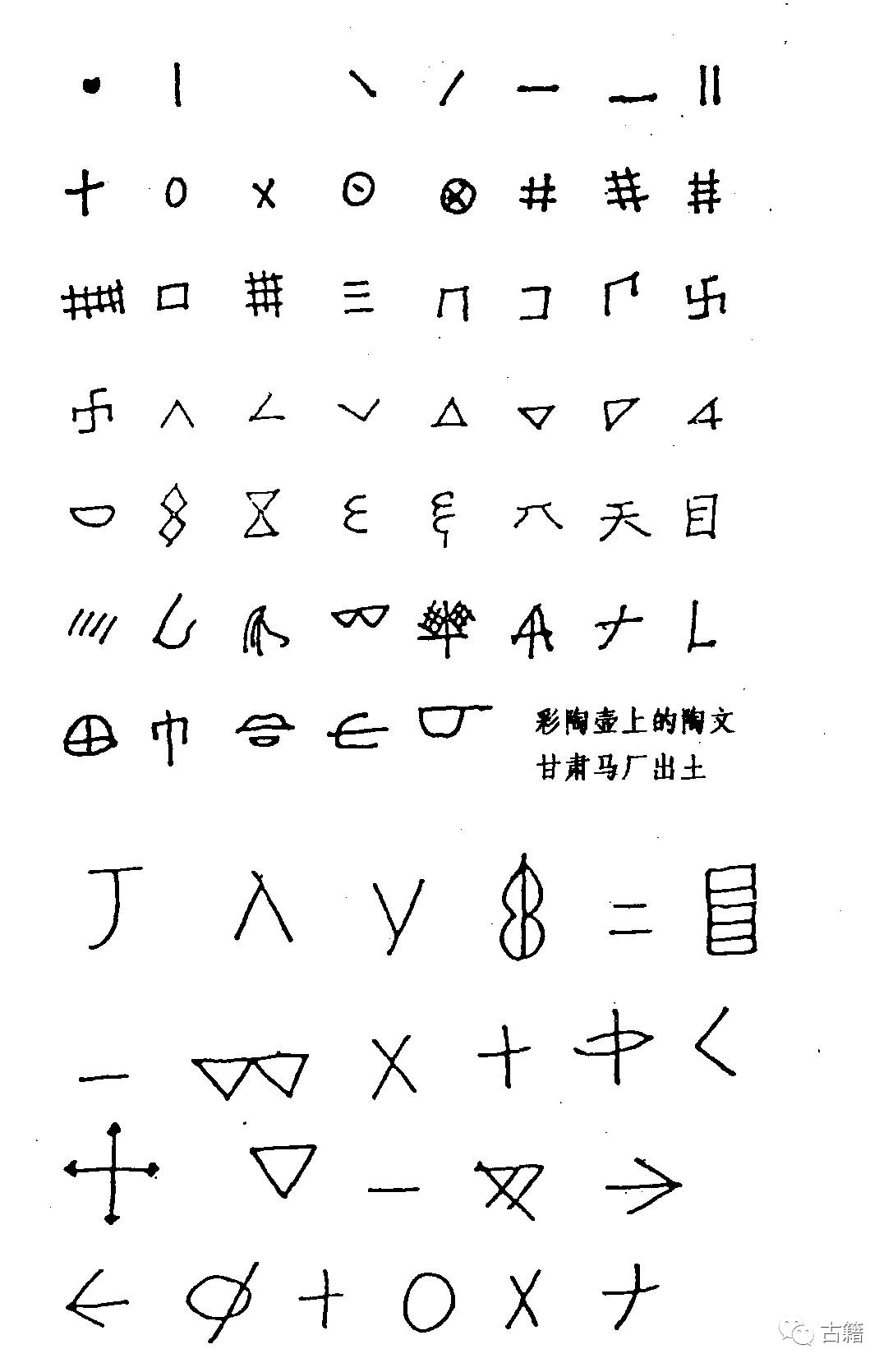

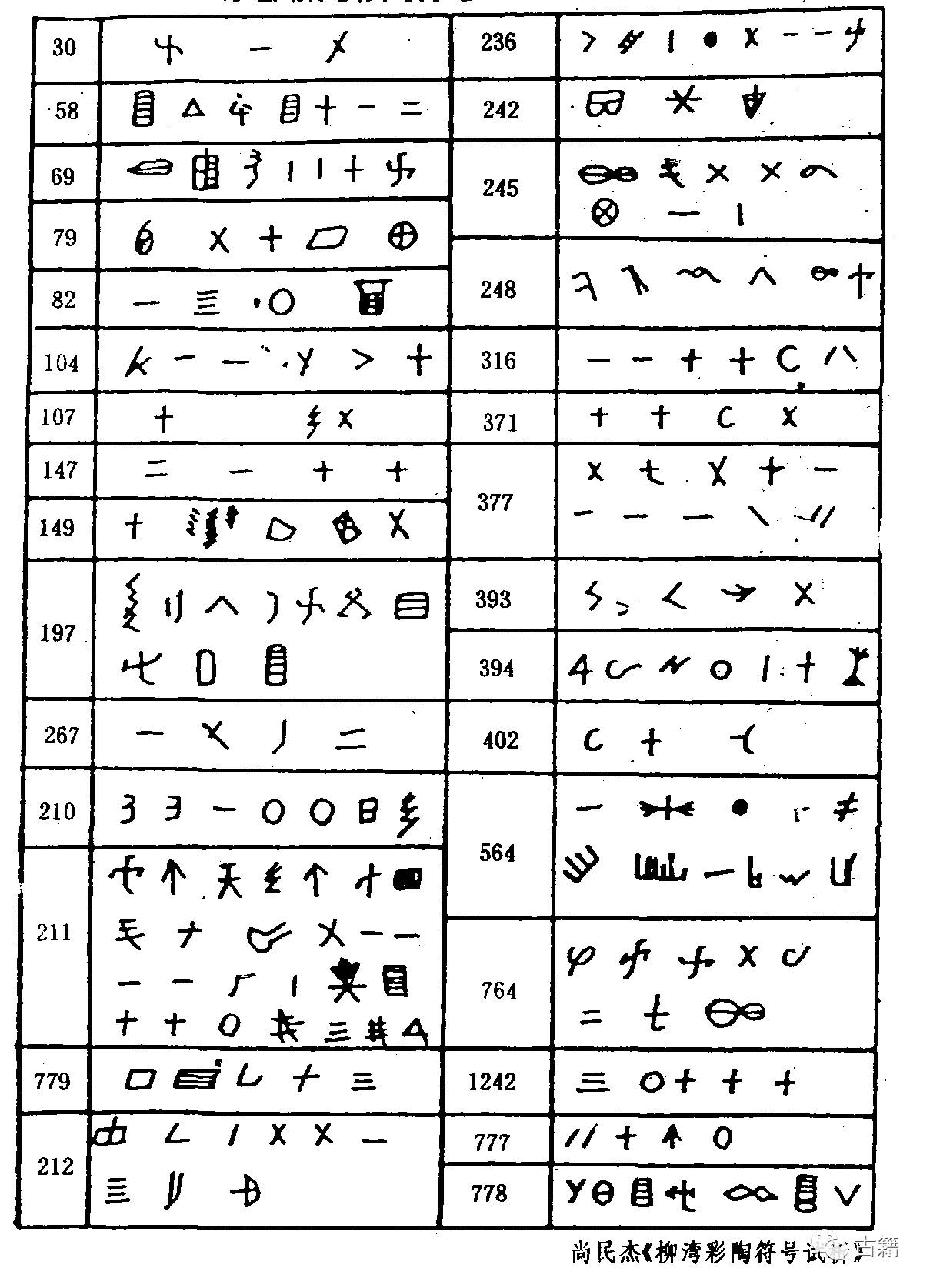

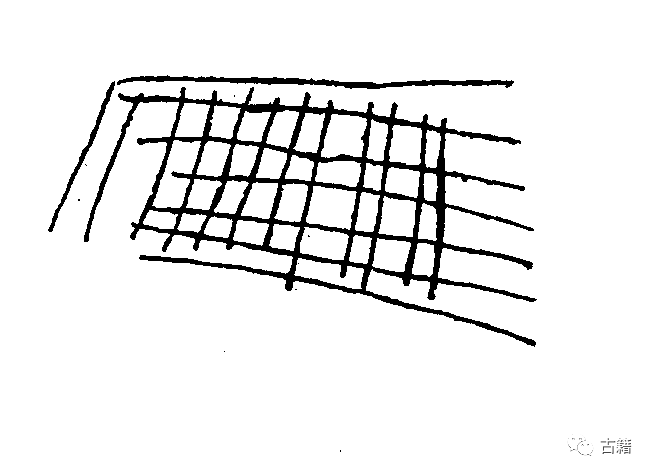

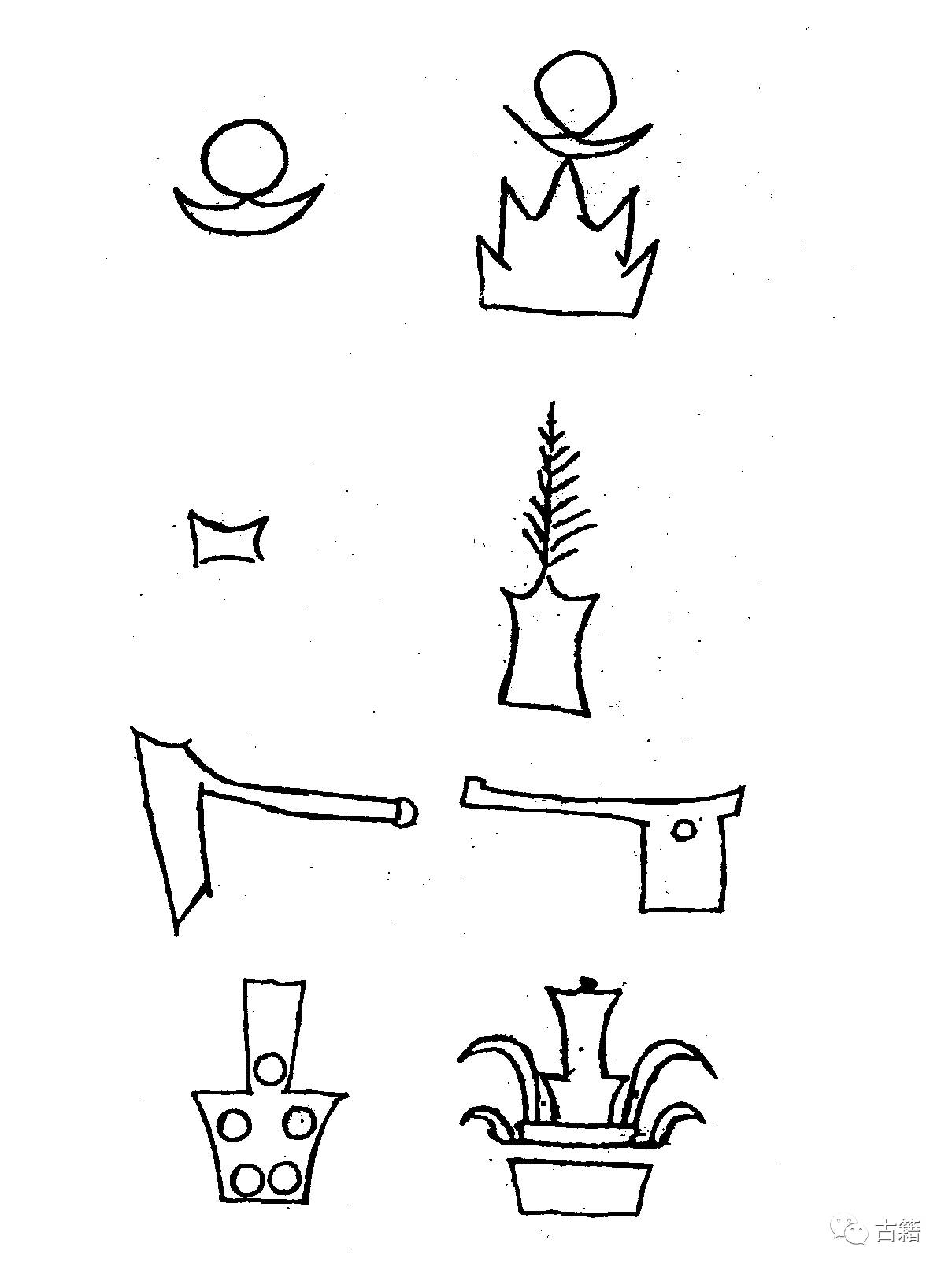

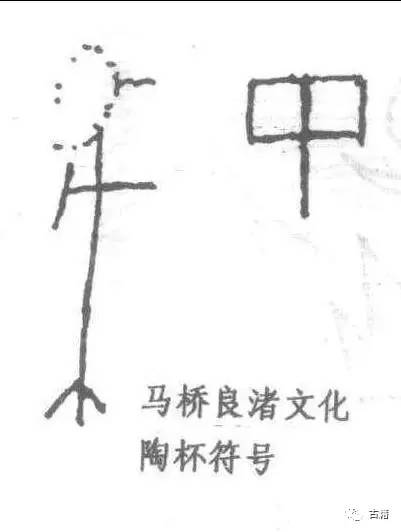

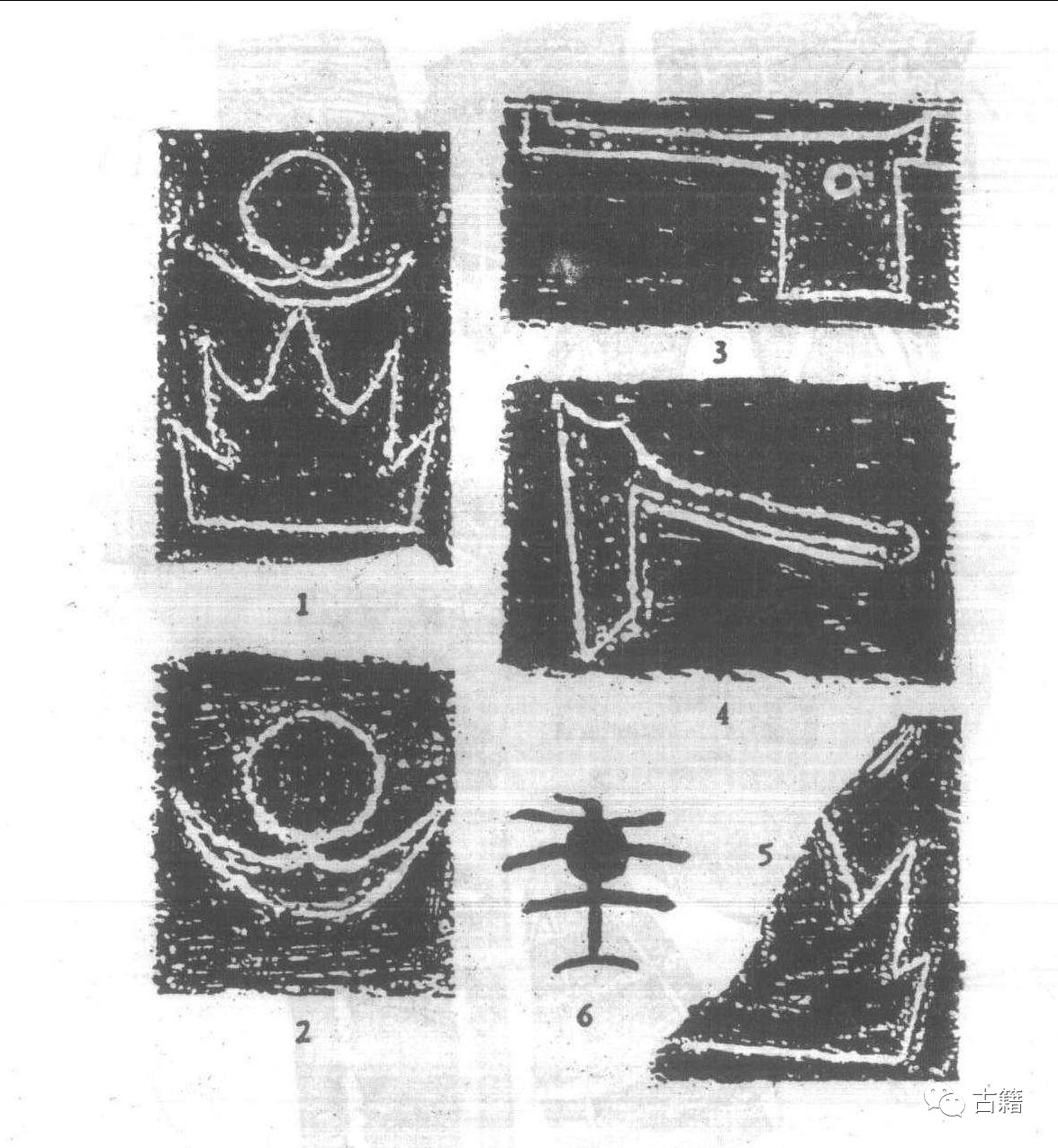

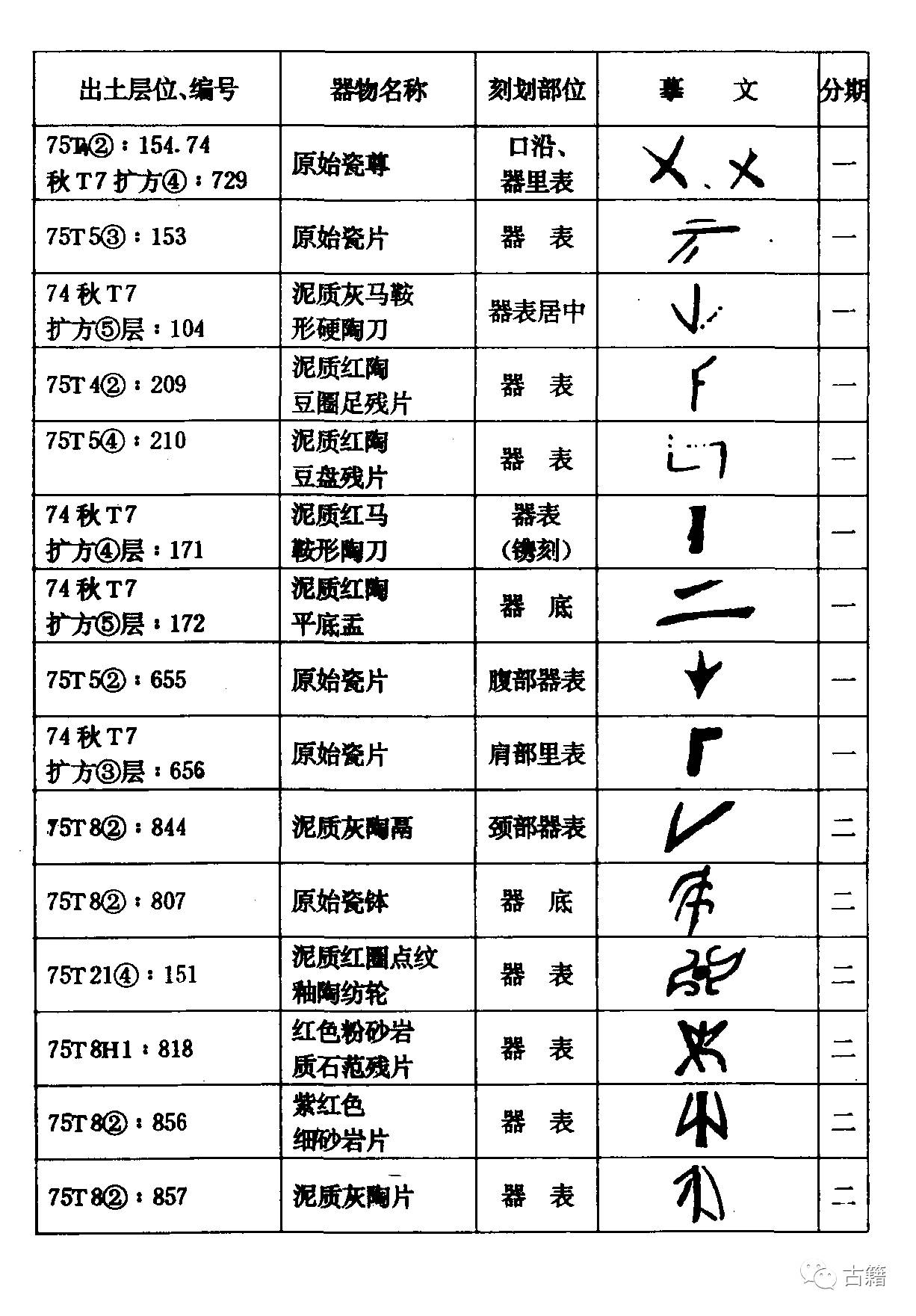

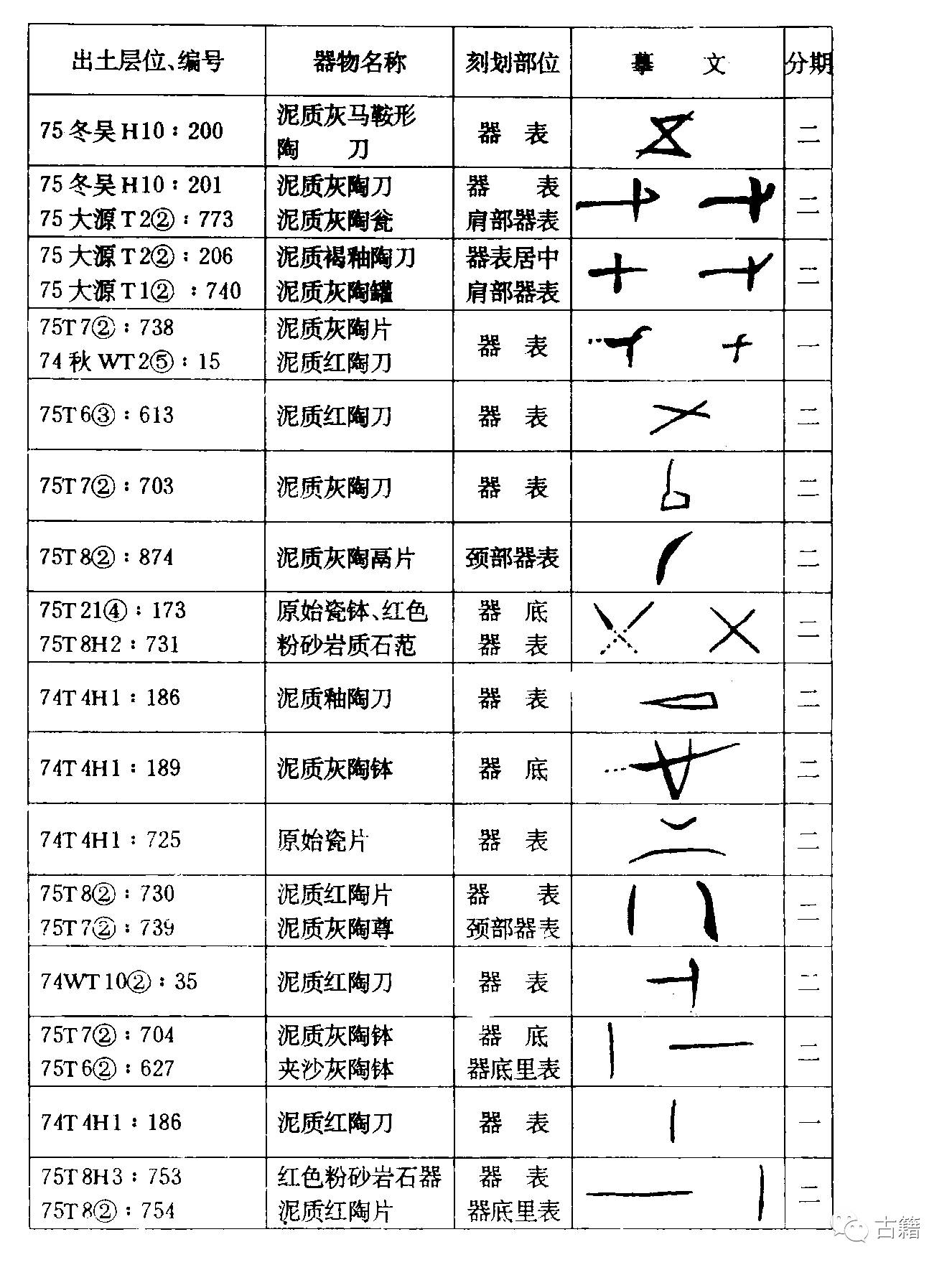

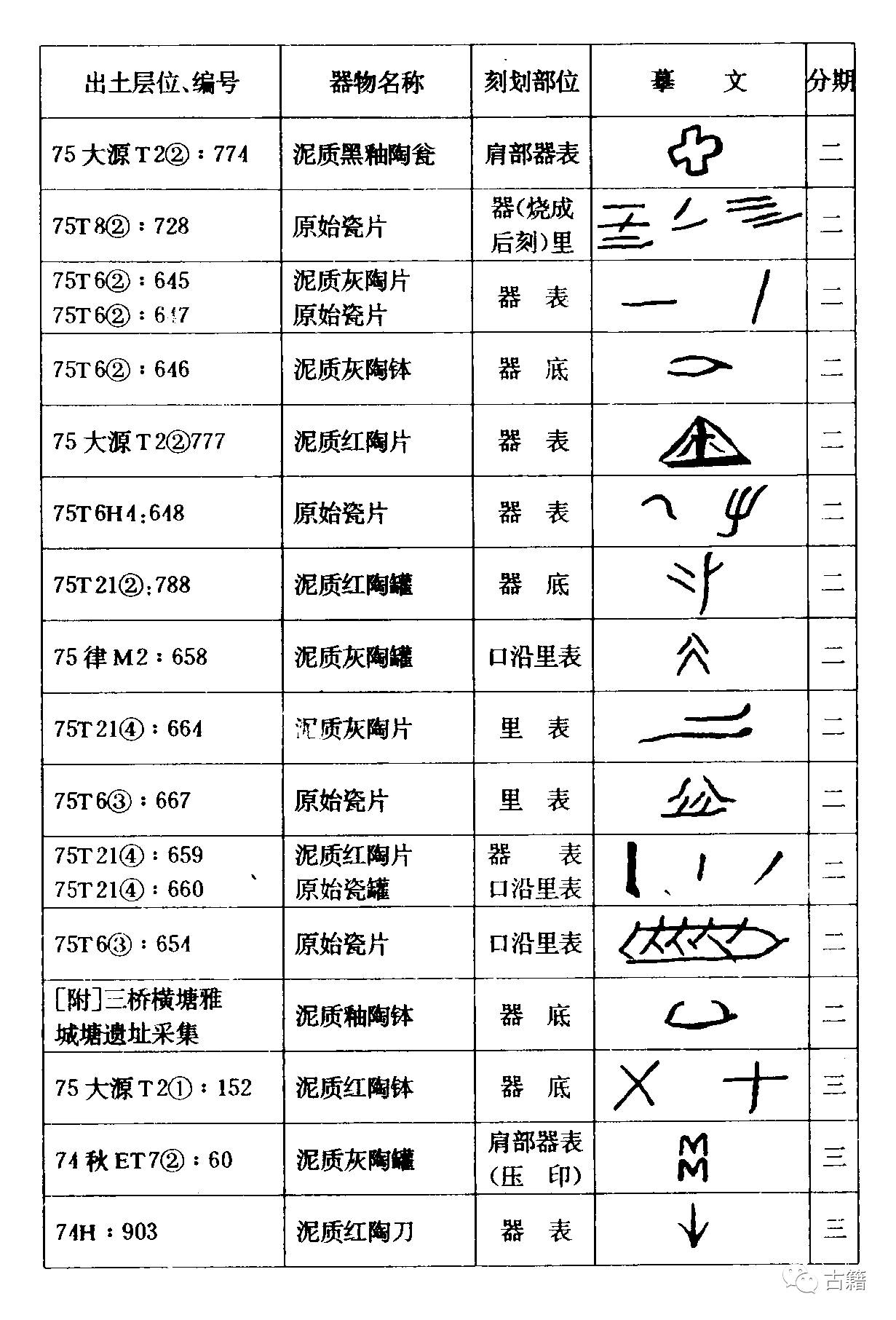

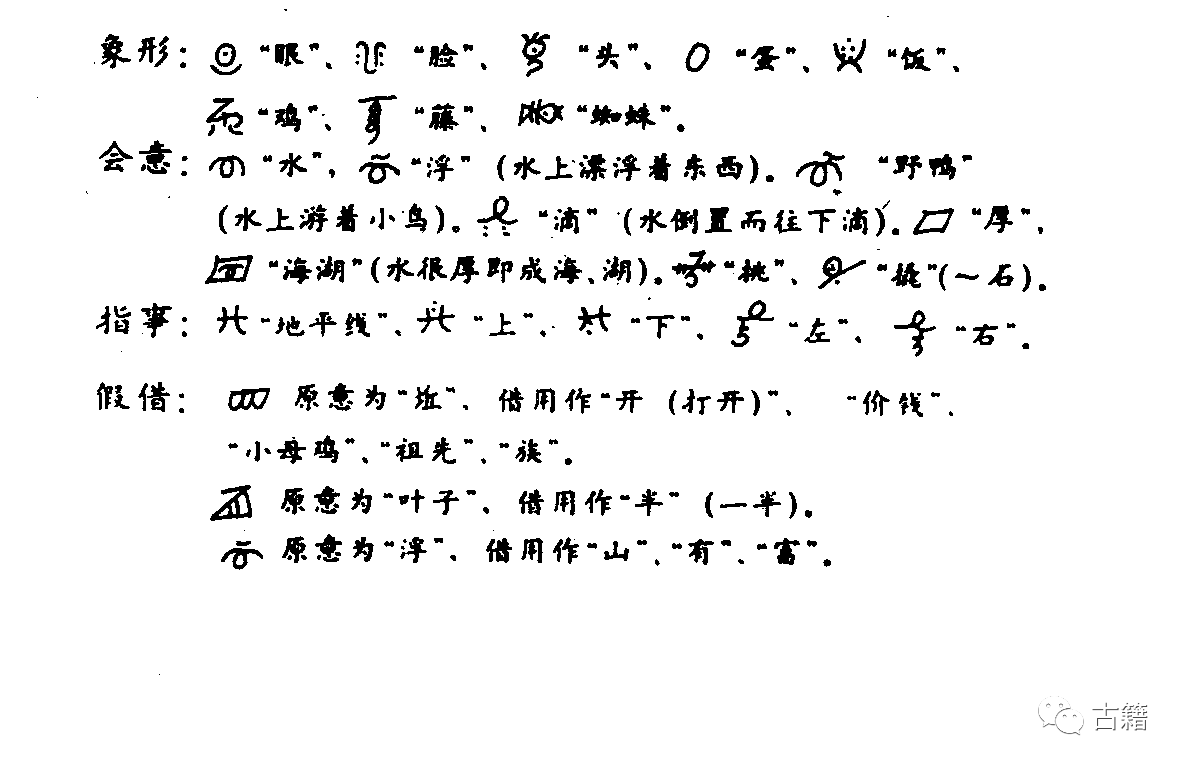

图3 " 车"字演变图(采自高明著《中国古文字学通论》第160页) 二、史前陶器符号的系统区分与骨刻文的继承和发展 以前我曾多次谈到过:骨刻文也有源头,"蚌埠双墩遗址陶器和大汶口文化陶尊上刻划的符号以及仰韶文化刻划的符号都是一种文字产生过程中的指事现象 。骨刻文直接继承了这一传统,把指事发展成为一种主要的造字规律。目前,有的学者认为大汶口陶尊上的刻划已经是字。但目前这种符号还发现较少,和双墩陶刻符号一样,是一器一字,只起到一定的标志作用,虽还不能说明是一种记事现象的文字, 但它是骨刻文的源头"。现在看来,对于史前的陶器符号需作认真仔细的分类研究。 史前陶器符号是许多学者极为感兴趣的课题,但大家都忽视了一个问题,就是对这些符号的分类研究,以及分类之后对各自地域背景文化的研究。中国境内的新石器时代陶器符号,大体可以分为两大系统:第一个大系统是黄河中上游地区的仰韶文化、(图4)马家窑文化(图5)和长江流域的崧泽文化(图6)与良渚文化(图7)陶器符号;第二个大系统是黄河下游地区的大汶口文化和淮河流域的双墩文化以及辽河流域的小河沿文化陶器符号。

图4 仰韶文化陶器符号(采自高明著《中国古文字 学通论》第28页) 上:西安半坡陶器符号 下:临潼姜寨陶器符号

图5 马家窑文化陶器符号(采自高明著《中国古文字学通论》第29页) 上:甘肃马家窑文化陶器符号 下:青海乐都柳湾马家窑文化陶器符号

图6 崧泽文化陶器符号(采自高明著《中国古文字学通论》第30页) 上:青浦崧泽出土陶符 下:上海马桥出土陶符

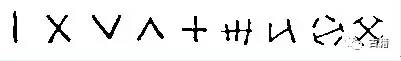

图7 良渚文化陶器符号(采自高明著《中国古文字学通论》第29页) 第一大系统符号以仰韶文化陶器符号为代表,笔画简单,多取直笔,又基本上是由一至数笔横、竖和斜划组成,很少有超过10笔划的,属简易符号。黄亚平等先生早就指出过:"如果把半坡系刻符作为史前文字的一个源头来看待,那么,可以看出它们与甲骨文、金文基本上没有直接关系,它不是汉字的直接源头。但它已经是纯粹的抽象符号,具有文字的性质。它的形体与字母文字比较接近。" 所以,饶宗颐先生认为仰韶文化半坡陶符对腓尼基字母影响很大,并说:新石器时代,陶符对外交流,"引出字母的发明,在人类文化史上更有重大的意义"。这一系统的陶符号是否如饶先生所探讨的那样,我还没有这方面的深入研究,但它对骨刻文、甲骨文影响较小是很容易看得出来的。而二里头出土的夏代陶器和骨器上的刻划符号与这类符号有许多相似之处。(图8)

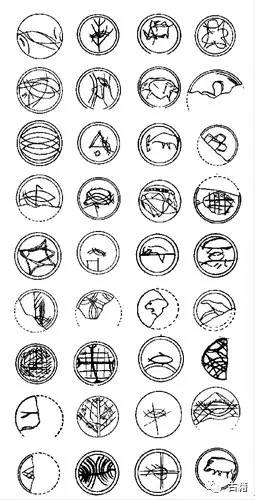

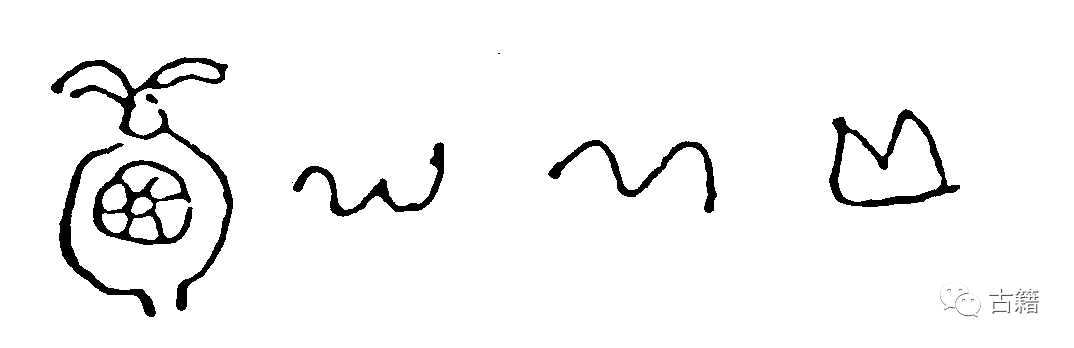

图8 二里头遗址出土陶器、骨器刻符(采自许宏著《最早的中国》第147页) 第二大系统的大汶口文化和双墩文化陶符号,与前者大不相同,符号造型复杂多变,用笔随形取姿,直笔弧线皆用,多是对物象直观的描绘和组合指事。所以应属图画符号。(图9、图10)从总的艺术风格分析,骨刻文应该是主要继承了这一系统陶符的传统,特别是象形和指事创作指导思想,骨刻文全面继承并很快发展为主要的造字规律。对这一问题的分析还有很多问题需要探讨,因为在关中地区也发现了骨刻文,按理说它和山东地区以及赤峰地区的骨刻文不应该一样,应该受第一大系统陶符影响较大,可并非如此。这是否应推测为东部地区的骨刻文产生较早,而关中地区骨刻文是在其影响下产生的?这是我们今后需认真研究的问题。现在我们可先粗粗构划出这样一个源流传承关系:双墩和大汶口文化陶符与骨刻文、甲骨文、金文属直接的一脉传承关系。

图9 大汶口文化陶符

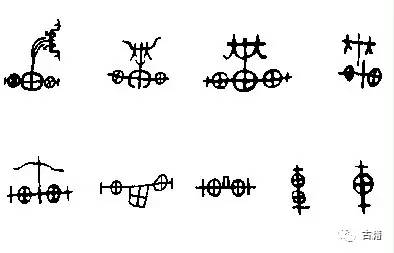

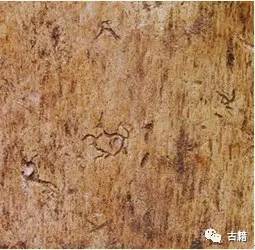

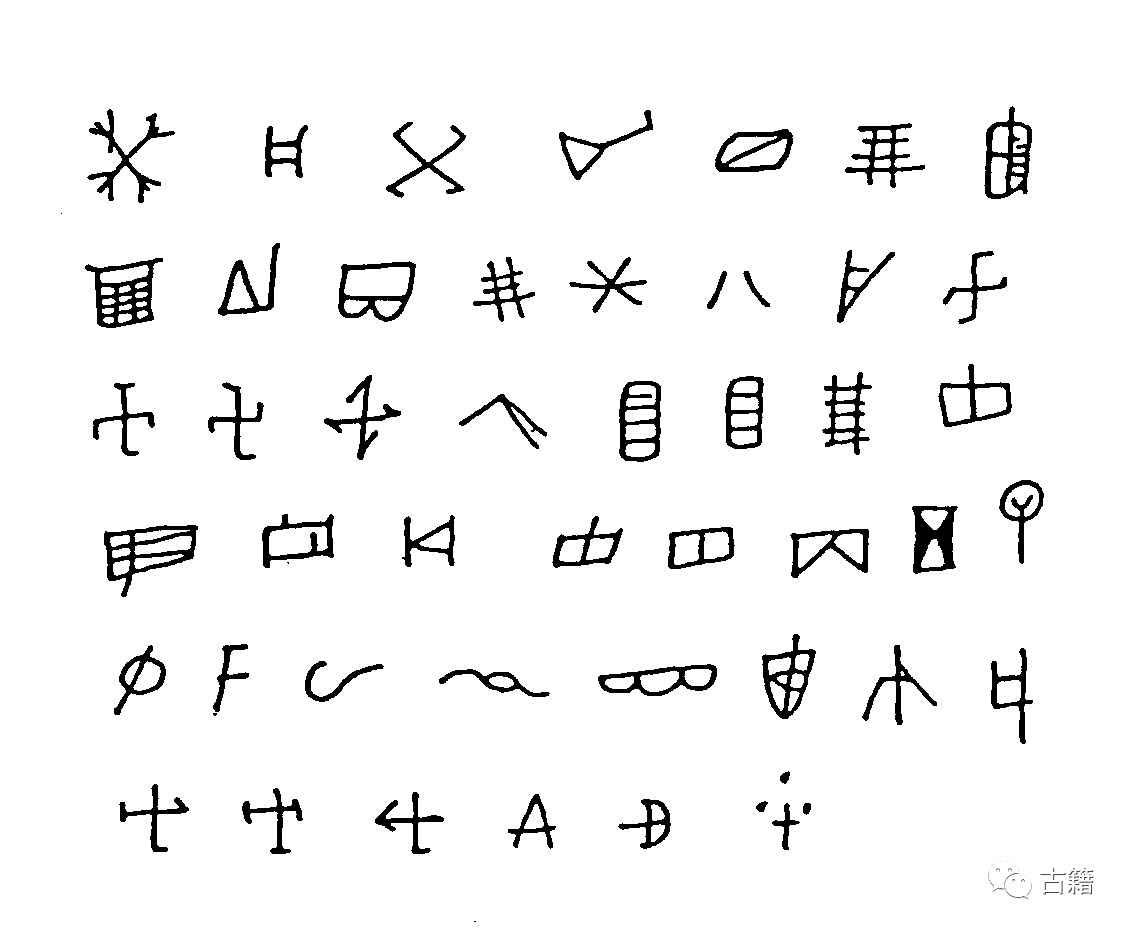

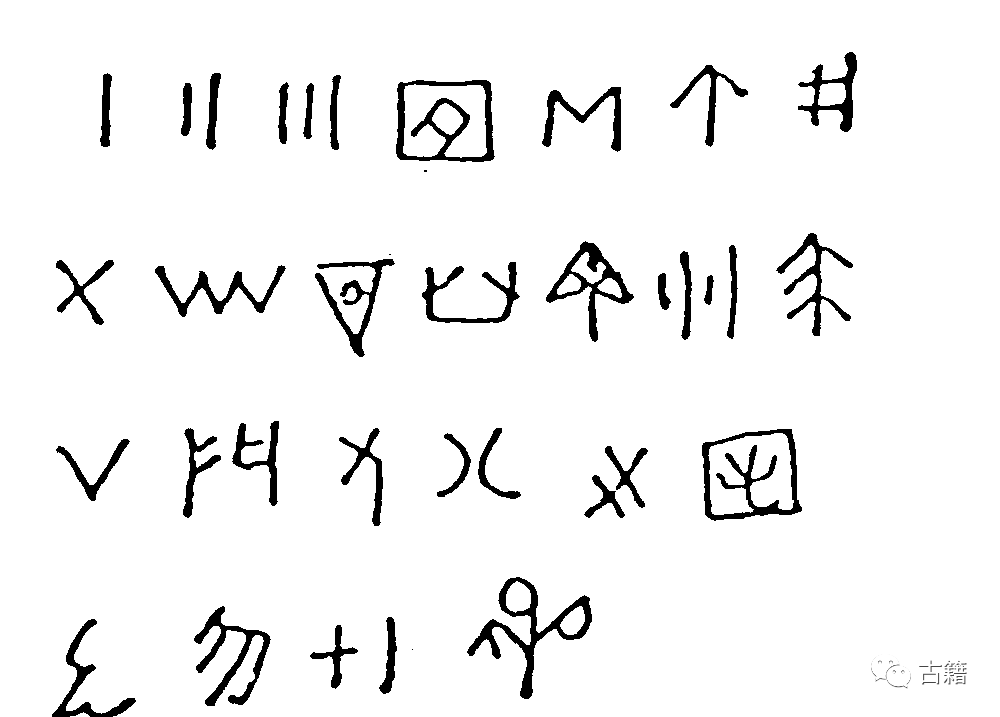

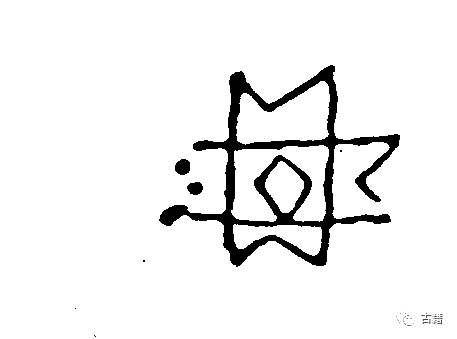

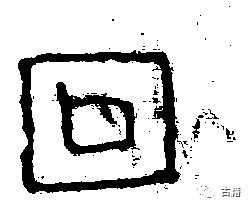

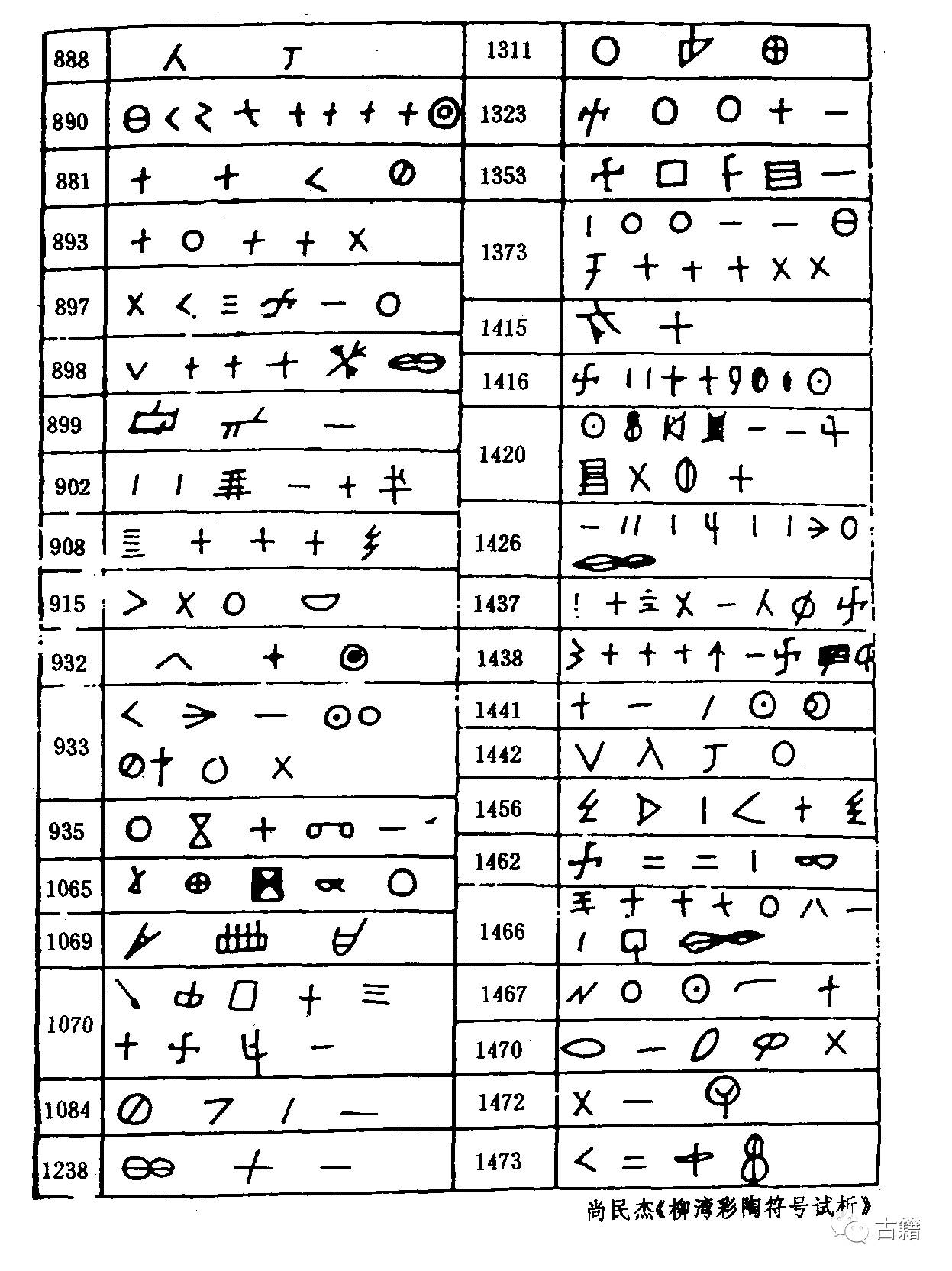

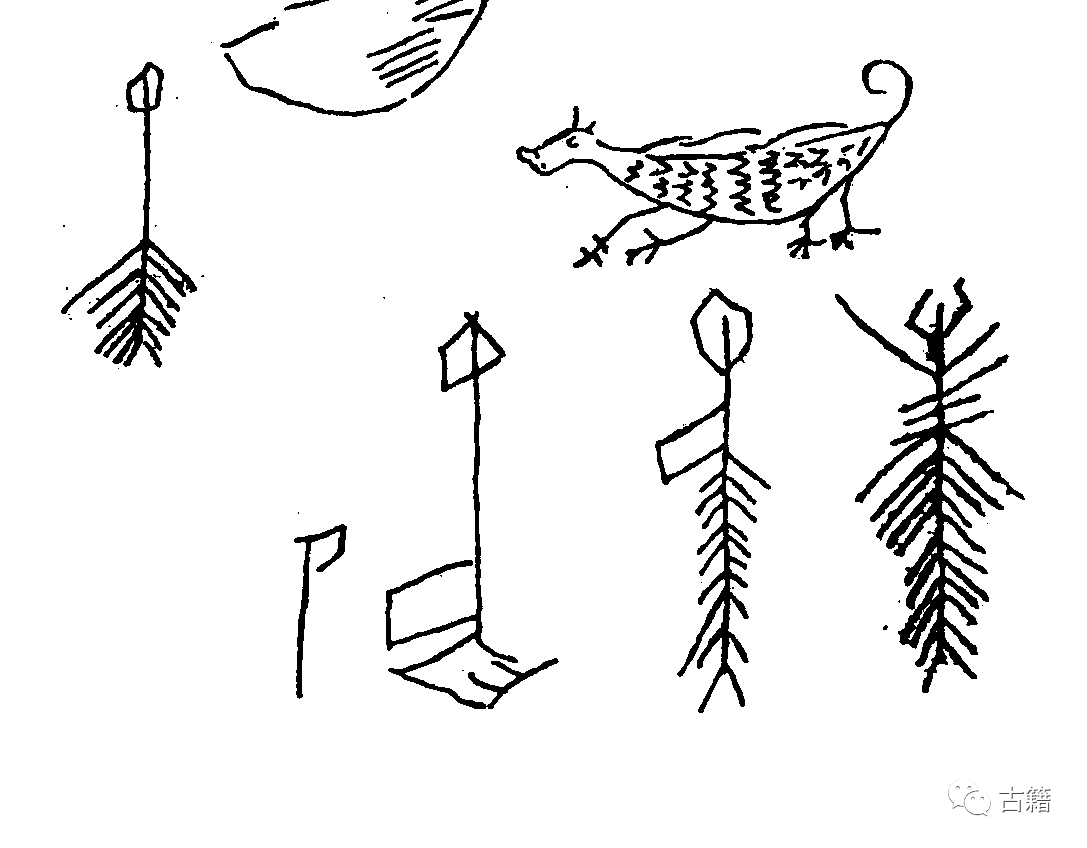

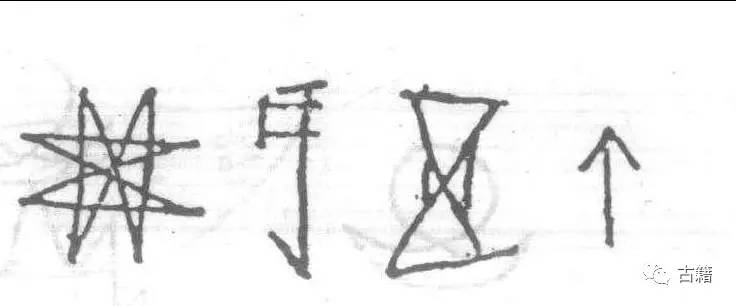

图10 双墩文化陶符(采自安徽省文物考古研究所、蚌埠市博物馆编著:《蚌埠双墩--新石器时代遗址发掘报告》) 三、骨刻文字体造型分类与解读法研究 目前我已掌握一千多块骨刻文和属于骨刻文时期的8件刻字玉石器、7件刻字陶片资料,约计3000多个字符。其字体造型大体可分为写实物象型、主干分枝型和中心圆型或近似圆型三大类。 第一类:写实物象型。骨刻文的字体造型大多属于写实型,所以我在《骨刻文发现与研究丛书·昌乐骨刻文》一书中曾把写实的主要归为造字规律的"物象的审美再创作性"和"龙凤文化与凤字多样性"两个造字规律,这是骨刻文最重要的造字规律。这里的写实物象型主要是指人物和动物的造型。他表达的意思可能主要是记录人们和各种动物的行动,也可能延伸到人类的思维活动以及与自然界的各种关系。 第二类:主干分枝型。这种造型很特殊,前后期皆有。其造型主要是由一根粗长主线为基础,然后在主线的左右两侧分刻出一些短细线,类似于树枝形。(图11)细分骨刻文可以看出,它与今天西南地区少数民族特别是彝族所用文字相雷同处较多,关于这种关系的原因后文我们还要做分析。在彝文起源中就有"树枝文字"一说。张纯德先生认为:彝文的产生和发展与毕摩做法有关,毕摩做法时常把树枝砍成20多种形状,并根据这些形状造出了彝文。"例如一、二、三、四、五、六、七、八、九、十是人们最常用的数字,彝文采用的方法是用砍一树杈代表一,作为基本单位,这个树杈上加一根短棍代表二,再加一根代表三,调换方位和结构,就得出四、五、六、七、八、九、十等。如'来',用两个树杈相背;'松'直接用三杈的树杈代表;'杉'直接用一杉叶代表 ……从用实物记事(祭祀)--模拟这些树杈形状,画成简单的刻画符号--经过加工,不断完善,并增加其它造字方法,变成了今天的彝文。"分析骨刻文这类造型,可能主要与记录数字和植物有关。 第三类:中心圆型或近似圆型类。这类造型不但前期发现较多,而且后期发现的明显多于前两类。其基本造型有三种:一种是中间有一个圆形或近似圆形的中心,周围向外辐射几根弯曲的线;(图12)另一种是中间有一较大的近似于圆形或方形的中心,周围向外划很多较密集的线,有的线上还划细线;(图13)再一种是中间刻划类似眼睛一样的椭圆形,两头尖长较粗,椭圆形的左右两侧仅刻划几根细短线,(图14)多出现在晚期,如果和甲骨文混放在一起,很难分出谁是骨刻文,谁是甲骨文。

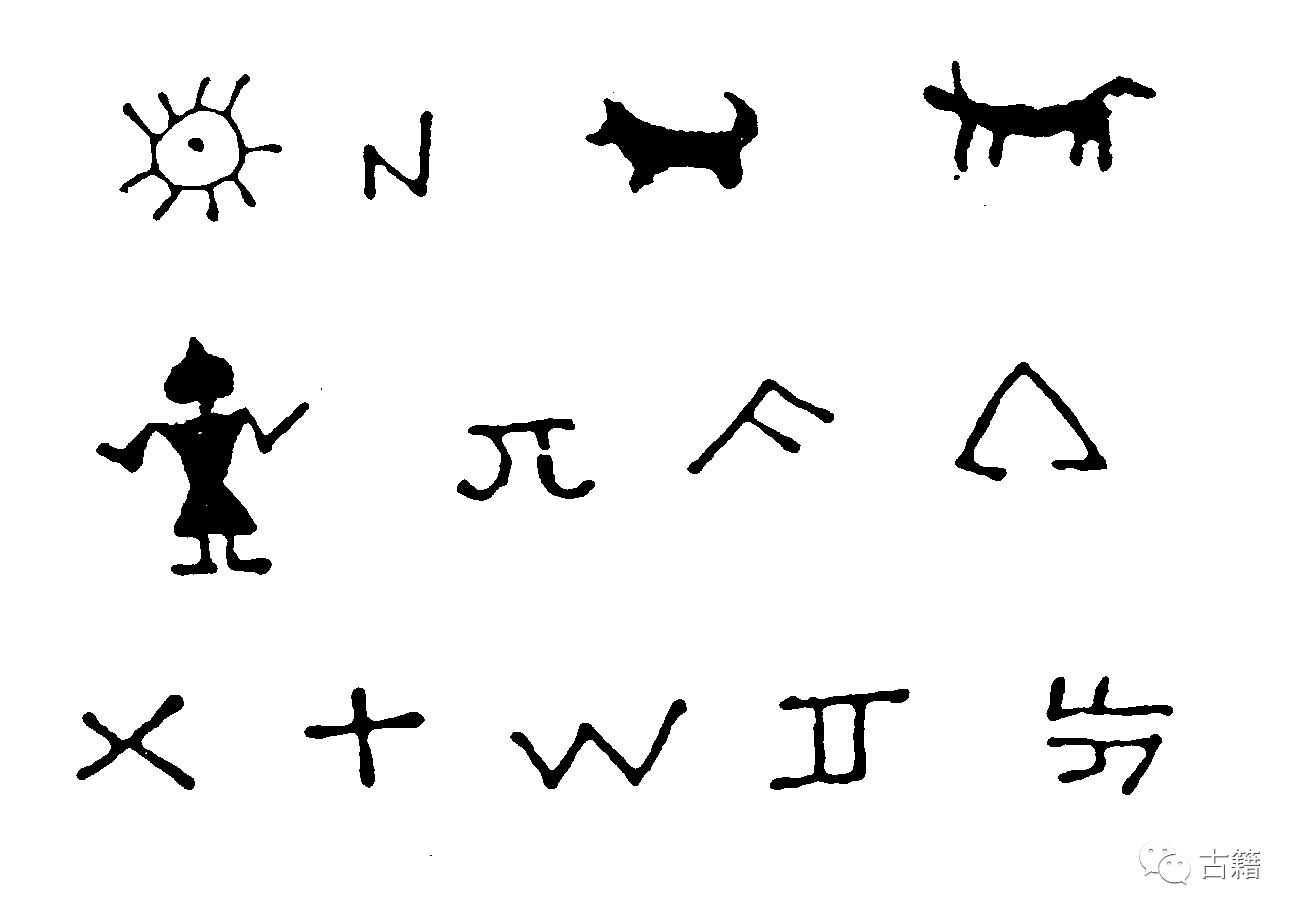

图11 主干分枝型骨刻文 图12 中心圆形或近似圆形第一种骨刻文

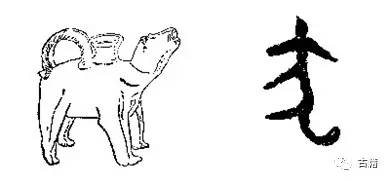

图13 中心圆形或近似圆形第二种骨刻文 图14 中心圆形或近似圆形第三种骨刻文 这类骨刻文的造型和有些文献记载仓颉造字很接近。《说文解字叙》云:"黄帝之史仓颉,见鸟兽蹄之迹,知分理之可相别异也,初造书契。"鸟兽踩地,掌指形成的痕迹,很接近这类的骨刻文。这类骨刻文也可能是远古人类对太阳崇拜的记录刻划。对太阳崇拜是世界各民族的共同母体,我国的岩画及新石器时期彩陶绘画和陶器刻划纹饰中经常见到太阳纹。这类骨刻文也有可能是对自然界一种常见痕迹的描述。如果是对鸟兽之迹和常见痕迹的描述刻划,这类骨刻文可能多是记事的;如果是对太阳的记录,这类骨刻文就可能多是记时的。 发现一种古文字很重要,把它解读出来同样重要。因为只有解读出来,才能得知古人传达给我们的信息。解读文字的工作,早在宋代就有人开始做这方面的工作。高明先生曾明确指出:"汉字自古至今因袭发展,几千年来一直沿续使用。但是,由于古今异世,汉字无论是字形、字音或字义,都已发生了重大变化。同字而不同时代的形体,有时差别很大。有的字因时代变迁已失去使用意义,成了死文字;今天虽又重新发现,但音义俱失,难以辨认。因此,有很多古字必须经过科学的考释才能认识。" 许多古文字专家都提出过科学的解读古文字方法。如唐兰先生在《古文字学导论》中提出"怎样辨明古文字的形体"、"对照法"、"推勘法"、"偏旁的分析"和"历史的考证"五种方法。 高明先生也曾提出过四种考释古文字的方法,即"因袭比较法"、"辞例推勘法"、"偏旁分析法"和"据礼俗制度释字" 。两位先生的解读法,基本是建立在解读成熟文字的基础之上,解读早期不成熟文字应该有自己特殊的解读法。参考两位先生的解读法,我认为解读骨刻文的方法主要有以下五种,即考古类比直读图像解形法、历史考据法、指事组合破译法、与甲骨文金文比较顺读法和彝文比较解读法。还应该说明的是,我提出的五种方法在运用的时候,很少单独运用,经常是以某一种方法为主,配合其它一种或几种方法共同解读一个字或一个词组,这是科学的解读法。 1、考古类比图像解形法 前面已经说过,骨刻文的字体造型大多都属于写实型,对图像直接解读就可以知道它的意思。临淄皇城龙山文化遗址出土的刻字石镞,上面阴线刻的两个图画象形字,分上下排列。上是"豕(猪)"字,下是"犬"字。(图15) "豕"字的造型很生动。嘴巴长长,身躯浑圆,根根鬃毛清晰可辨,腿作行走状,最具特点的是它的短尾,适度下垂。显然是一头家庭喂养猪的形象,与河姆渡文化阴线刻陶猪和大汶口文化捏塑陶猪的造型十分接近。而商代甲骨文"豕"字和周代金文"家"字的偏旁"豕"字,(图16)很容易看出是从石镞刻文发展来的,并开始向符号简化,趋向规范统一。《说文解字》解释:"竭其尾,故谓之豕。" "犬"字的造型也很生动。似长有利齿的大嘴张得格外传神,身躯修长而又几曲弧线,看上去透视布局不甚准确的肢腿也显得较有力,长长向上弯曲的尾巴,把犬修长有力的身躯巧配得特别精神。虽与大汶口文化陶犬的造型相差较大,但甲骨文的"犬"字与它很接近。(图17)同样,甲骨文的"犬"字缺少石镞刻文图画的逼真,逐渐变成较为统一的符号象形字。《甲骨文字典》引《解字》:"象犬形,以瘦腹及长尾拳曲为其特征。"《说文解字》:"孔子曰,视犬之字,如画狗也。" 大汶口文化和山东龙山文化关于猪和狗的造型艺术经常被人们津津乐道,而且两个文化的大墓中经常发现作为墓主人财富象征的猪和狗的下颌骨。如诸城呈子33号墓,属于龙山文化时期,随葬13件猪下颌骨;泗水尹家城龙山文化晚期大墓,随葬20多块狗的下颌骨。认真分析比较,临淄皇城龙山文化石镞所刻豕和犬应是一笔远古财富的记录:一方面,这件石镞作为武器,可能是一男子墓中的随葬品。其上刻画的豕和犬二字,应和其他墓随葬的猪或狗下颌骨一样,是墓主人财富的记录和象征。另一方面,也可能是当时物质交换凭证或信物,谁持有这件石镞,谁就有一豕一犬的物质财力。

图15 山东龙山文化石镞刻文

图16 陶猪与甲骨文、金文"豕"字

图17 大汶口文化陶狗鬶(左)与甲骨文"犬"字 2、历史考据法 骨刻文虽未见于文献,但对这时期的历史人物、事件和经济生产等方面的记载较多,以《史记》为代表。在没有发现骨刻文之前,这些记载只是作为历史的传说。而现在分析,这些记载,特别是《史记》的一些有关记载,无疑是当时社会的转载或记录,对于考据解读一些骨刻文有不可取代的作用。 寿骨2是一件骨臼,骨臼面上刻满了字,惜已残损较甚。靠近中间明显处阴刻着两个面对面的人物形象保存较好。右是一老者,长须胸前,发丝稀疏,仅存几根长发散飘在空中,显得飘逸深究,身躯略曲前倾,跽坐于地上,双手微举,支肘于腿上,似在娓娓道述,神态老熟而又和蔼可亲。左者是一体健德厚的中年男子,他头戴平顶大帽,身披宽敞衣物,手持一长柄农具,大步趋前,显得风姿大度,似欲受老者指点或教诲。两个人物老壮好和,动静相宜,在众多刻划中间,如众星捧月般显赫。(图18)

图18 骨刻文"尧舜"(左)与甲骨文"尧"字 2009年春天我看到这个骨刻文的第一眼,差点脱口喊出:"这不是尧和舜吗?"太像了,都和我小时候看的画书中尧舜样子很接近:舜总是戴一顶平顶大帽,身着宽大草衣,手持农具;尧是老态而精神的样子,最典型的是他几近秃头仅剩数根稀发飘散着。这不找着蓝图了吗?原来4000年前圣人的样子就是如此!而且这幅骨刻的年代和出土的地点都和尧舜有贴近的考究:第一个方面,这件骨臼的刻划风格,属龙山文化中晚期的遗物,尧和舜也是这个时代造就的英雄;第二个方面,舜是东夷人,出生于今天的诸城,距离今天的寿光不足100公里。舜青少年时期主要活动在这一地区;第三个方面,尧晚年各地访贤,后四岳皆推舜,尧就访贤于舜家乡。经多次相会,推心置腹,尧完成了任贤于舜的历史壮举,也就出现了尧天舜日的英雄时代。尧访贤于东夷和舜相会并举贤,也就成了脍炙人口的美丽故事。用艺术形象记载这一历史壮举,是顺其自然的事。再说,从骨刻文图画尧的形象到甲骨文"尧"字的造型也很说明问题。甲骨文"尧"字就是一个简化的老年人符号,头部突出两个大而有神的眼睛,身躯弓背,双手下垂于膝部,跽坐。很明显,甲骨文的"尧"字是从骨刻文的"尧"形象发展来的。这幅图画文字也可能刻划的不是尧和舜,但也应是当时两个重要人物的相会图画。我们也可依此类推,当时记载尧和舜相会的图画也应相类似。 3、指事组合解读法 骨刻文用几个或更多的指事字符组合在一起,象征一个较完整的意思,达到说一句话的目的,是骨刻文一个重要的造字规律,即"指事的组合象征性"。这种指事的组合象征性在今天一些落后地区的民俗记事活动中还常见。有些甚至不识字的人,自己利用不同的记载媒介,编造一些成组的符号,记载一系列发生过的事情。当然,这种特殊的现象没有普遍性,多不作交流使用。因此,还不能算作文字。骨刻文的指事组合发现较多,是当时语言交流的主要文字形式之一。因为当时创作时就带有作者的"随意性"和"拓展"意识,所以,我们今天解读它比较困难,也需要有相对的"灵活性"。 昌骨9是比较典型的一列。正面下半部有一组很完美的指事组合文字,中间是一惊恐万状的野牛类大动物,身体收缩,前肢抬起,作吼叫状,旁边有一类似鹿的动物正在逃窜,周围有数人作围追状,各有动态。综合分析,把它们作为一组字来解读可能最接近它原初的意思,这是一次狩猎活动的具体记载。(图19)这个组合的意思是用一句话还是用一段文字,是用比较简略的语言还是用比较复杂的词语来完成对他的表述,可能因人而异。这就是指事组合解读法的灵活性。

图19 昌骨9(局部)狩猎文字组合 4、与甲骨文和金文比较顺读法 骨刻文是甲骨文的主要源头,甲骨文主要是继承了骨刻文的造字规律和物质媒介以及雕刻技法而发展起来的。特别是象形和指事两书对甲骨文的影响更大。所以甲骨文很多字直接继承了骨刻文的特点和风格,这就为我们解读骨刻文的一部分字提供了直接依据。骨刻文的发现和随着研究解读的深入,不但为一些未解甲骨文字提供了解读的可能性,而且他将进一步验证一部分已解甲骨文字是否正确。利用甲骨文和金文来顺读解释骨刻文,两者联系更为密切的是象形字。2008年我曾以龙、凤、鹿三字说明过这种关系。 如昌骨1,"龙"字形象之生动,令人叹绝。它整体作侧视状,有一个硕大的头,眼睛大睁,头顶长有一粗长弯曲的独角。身躯修长有几度弯弧,尾巴粗长有力,尾端向上翘起。前肢屈伸,爪分五指,坚强而有张力。到了商代甲骨文的"龙"字,多已变得仅剩概括的头、粗壮的身子和细长的尾巴,渐渐趋于符号化了,但仍能看出是在骨刻文"龙"形象基础上简化而成。 骨刻文中"凤"样的字很多,它是真实动物的摹写,还是对"鸟"字的升华,在"鸟"字的基础上拓展装饰而成?这也是我们需要请教专门科学家的问题,切不可随意否定当时凤形象动物存在的可能性。骨刻文中"凤"样字的基本特征是身躯修长,头部高冠殊荣,圆目修颈,长尾华丽,肢爪健壮,一副荣华富贵之形态。而商代甲骨文中的"凤"字,虽也显得华贵多姿,但已概括成仅有高冠和蓬展的羽毛了,明显是在骨刻文的基础上简化成了图像符号。 骨刻文"鹿"字也很典型,多做昂首徐行作侧视状。鹿角雄壮华丽,躯干健美修长,动态和谐自然。后边的尾巴高高翘起,与昂起的头对应。商代甲骨文中的鹿就没这么写实了,多呈正视静态状。其突出的角仍保留得较完美,但多数躯体已变成一条短粗的弧线,下部不再是四肢运动,而仅剩两条直立的腿。一切都在简化,美丽而又富有动态的鹿,演变成了一个形象的图案符号。 5、骨刻文与彝文比较解读法 前些年有些学者对彝文和甲骨文作过比较,找到了一些字形相同和类同的字,所以提出彝文与甲骨文同源异流说。近几年有的学者更注重彝文与远古文字的比较解读。〔1〕骨刻文的大量发现,已初步证明彝文与骨刻文的关系非常密切,是我们今后解读骨刻文时应注意的问题。两者的密切关系初步体会有以下几点: 首先,骨刻文虽然在关中地区也有发现,但属古东夷地区的山东和内蒙赤峰等地发现较多,而彝文也称"夷文"。可以推测,彝文和古东夷人有着密切关系。这一点和史书记载龙山文化时期以及稍后一段时期,东夷人大量迁徙西南地区的情况可互为证明。 其次,骨刻文的字体造型多类似于绘画,笔划繁杂和简单皆有,用笔多用曲笔、弧笔和圆笔,也有直笔和折笔。发展到晚期,直笔和折笔逐渐多了起来。根据孔祥卿教授的研究:"彝文的笔划少直笔,多曲笔和折笔,笔划类型复杂,保持了早期文字'随体诘诎'的特点。" 〔2〕骨刻文和彝文的用笔相似之处显而易见。 再就是,如果仔细分析骨刻文和彝文,有些字很雷同。特别是前面谈到过骨刻文有类似树枝一类的字形。而这类字在彝文的起源中就有树枝起源一说,这一点似乎把骨刻文和彝文的关系论述的更为密切。

零口、垣头、莘野、李家沟、五楼遗址所出陶文 1、2,零口所出 8、垣头所出 4、五楼所出 5、莘野所出6—13,李家沟所出

姜寨遗址所出陶文

湖北宜昌扬家湾遗址出土的陶文《考古》1987年第8期

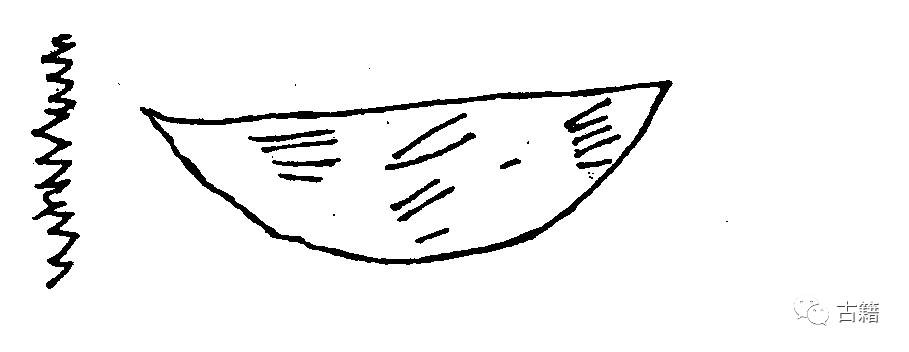

青海乐都柳湾 1974年出土 《考古》1976年第6期 半山马厂文化前2400—前2000年

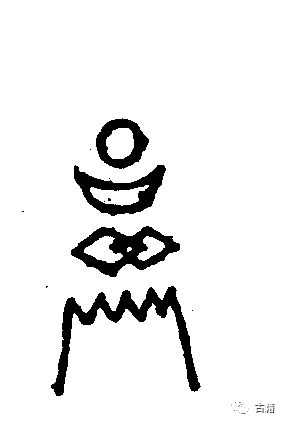

柳湾遗址陶器上的两种一组的陶文

柳湾遗址彩陶上的陶文

甘肃辛店出土的陶文 1923—1924年 《甘肃考古记》安徒生 辛店文化 前1300—前1000年

上海马桥 1960—1966年出土 《考古学报》1978年第1期 前1271年 商文化

河南郑州二里冈 1953年出土 《考古学报》1954年第8期 1957年第1期《郑州二里冈》1959年考古学专刊丁种第7号商文化

河南偃师二里头 1960—1964年 前2000—前1400年 《考古》1965年第5期 龙山文化—商文化之间

甘肃半山马厂 1955年 前2700年—前2000年 《中国语文》1978年第3期

上海马桥 1960—1966年 前3800—前2400年 《考古学报》1978年第1期良渚文化

陕西铜川李家沟 1972—1974年 前4000年《文物》1975年第8期 仰韶文化

河南郑州南关 1955年 前1600年商文化

上海青蒲县崧泽 1960—1961年前3900—前3200/2500年 《考古学报》1962年第2期 龙山文化

陕西临潼零口 1972—1974年 前4000年《文物》1975年第8期 仰韶文化

河南殷墟大司空村 1958—1959年前1200年 《考古》1961年第2期 商文化

河北磁县下七垣前1290—前1266年《考古学报》1979年第2期 商文化前4300—前1900年 《文物》1974年第1期大汶口文化

1974年—1975年《考古学报》1979年第2期 商文化

山东宁阳堡头村 1959年前4300—前1900年 《文物》1974年第1期 大汶口文化

河北磁县下七垣 1974—1975年《考古学报》1979年第2期 商文化

陕西长安五楼 1953年前4800年—前4200年 《考古通讯》1956年第5期 仰韶文化

陕西郃阳莘野村 1953年前4800—前4200年 《考古通讯》1956年第5期 仰韶文化

陕西临潼零头 1972—1974年前4000年 《文物》1975年第8期仰韶文化

山东赵村 1964年《考古》1965年9期 龙山文化

河南偃师伊河苗湾 1960年前2400年 《考古》1964年第11期洛阳王湾第二期文化

河北磁县下七垣 1974—1975年 商文化《考古学报》1979年第2期

山东莒县陵阳河出土的陶文 1959年前4300年—前1900年 大汶口文化

马厂类型早期和晚期出现的陶文

河北殷墟小屯出土的陶文 1928—1936年《小屯》殷墟陶器 商文化 前1290—前1260年

河北藁城台西村 1973年《文物》1979年第6期 商文化

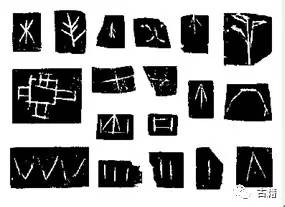

山东城子崖 1930—1931年出土《城子崖》1934年 前2500—前2000年龙山文化

浙江良渚 1955年出土《中国语文》1978年第3期 龙山文化

江西清江吴城出土的陶文 1973—1975年《文物》1975年第7期 前1800年 商文化

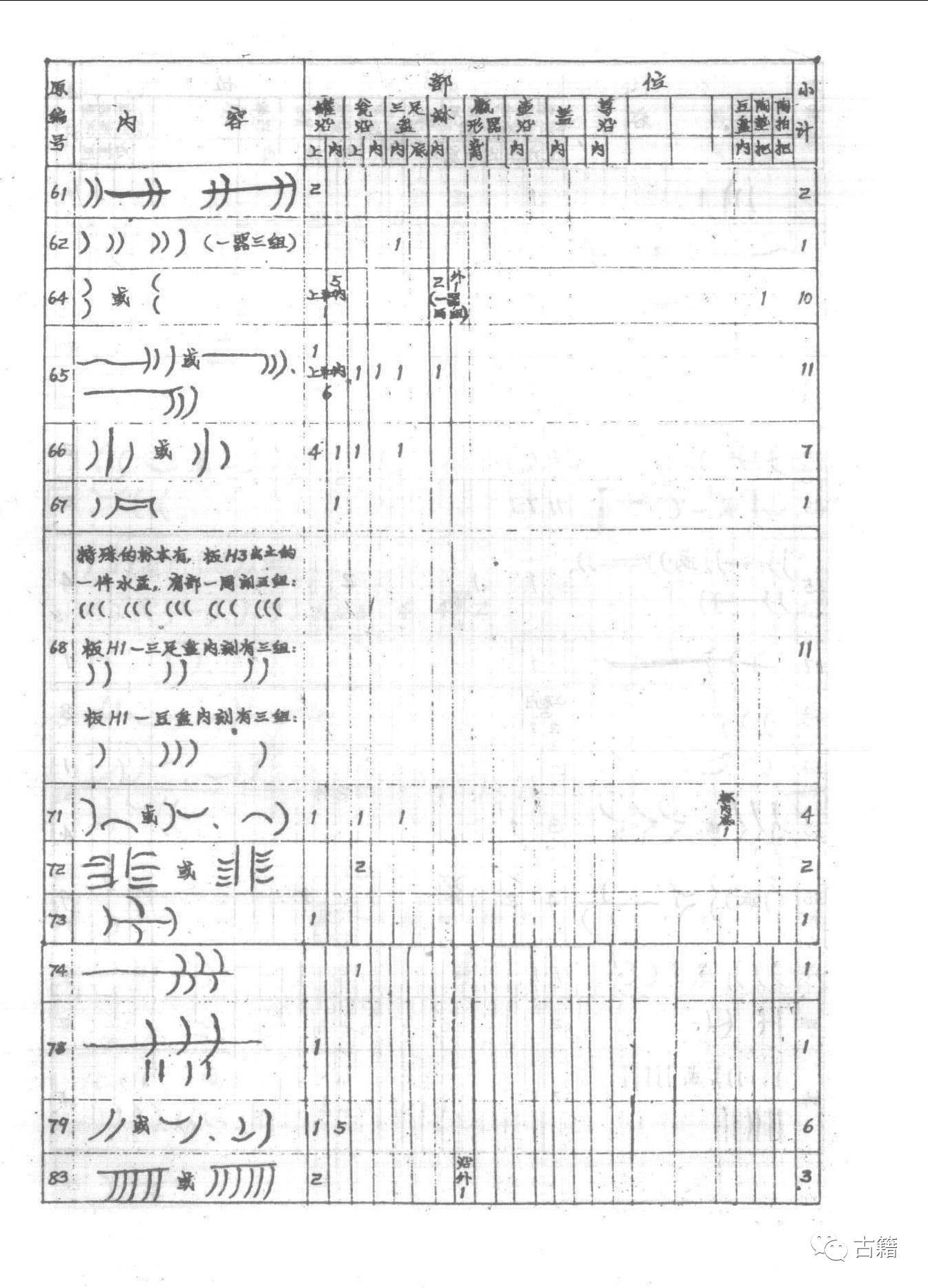

陕西周原 前1122—前947年 其中有十字见《文物》1981年第3期 周文化 乐都柳湾彩陶符号出现的组合情况表

沙可乐博物馆藏良渚文化陶壶符号

云南迪庆藏族匠人造陶器上的符号

余杭良渚文化陶盘符号

余杭良渚文化陶罐符号

大汶口文化陶尊符号

吴县澄湖良渚文化陶罐符号

邹平丁公龙山文化陶片上的陶文 《文物天地》1993年第2期

佛山河宕遗址陶器符号拓本《考古学报》1985年第1期《试论西樵山文化》 杨式挺

大汶口文化陶器上的文字符号 1—4.莒县陵阳河遗址 5.诸城前寨遗址 6.大汶口遗址75号墓

藁城台西商代遗址发现的陶器文字 江西清江吴城商代陶文、石刻文字和符号

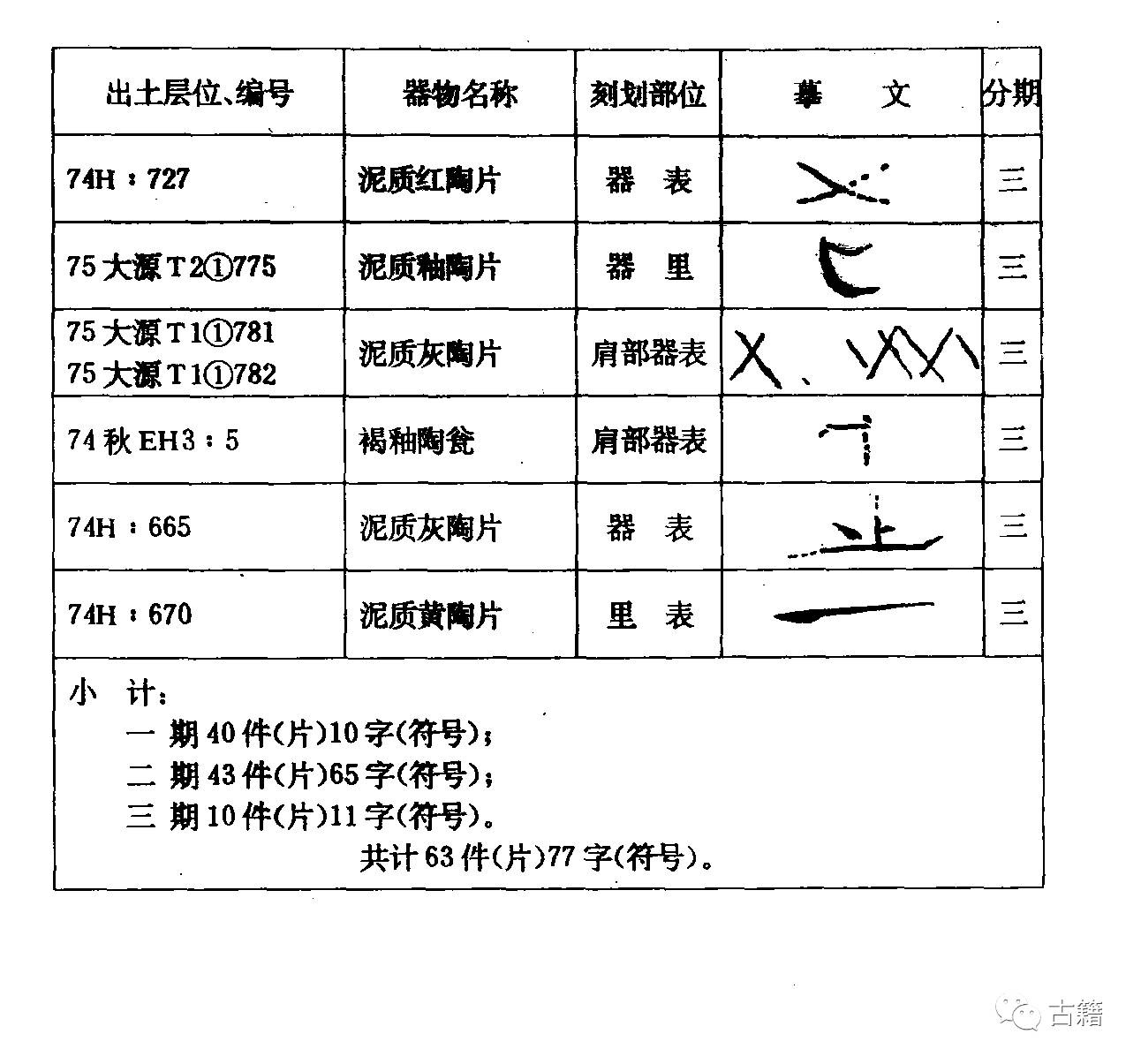

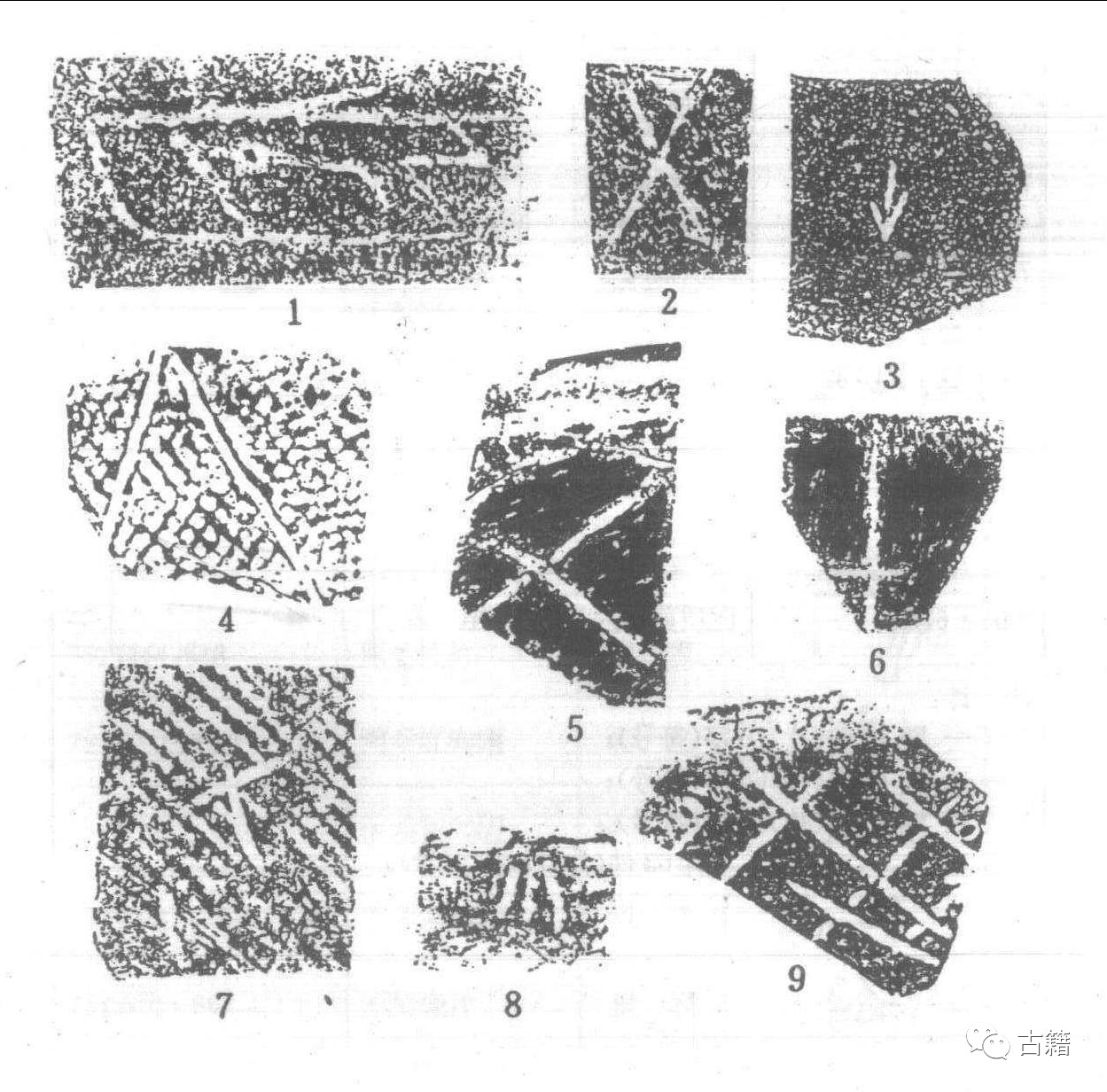

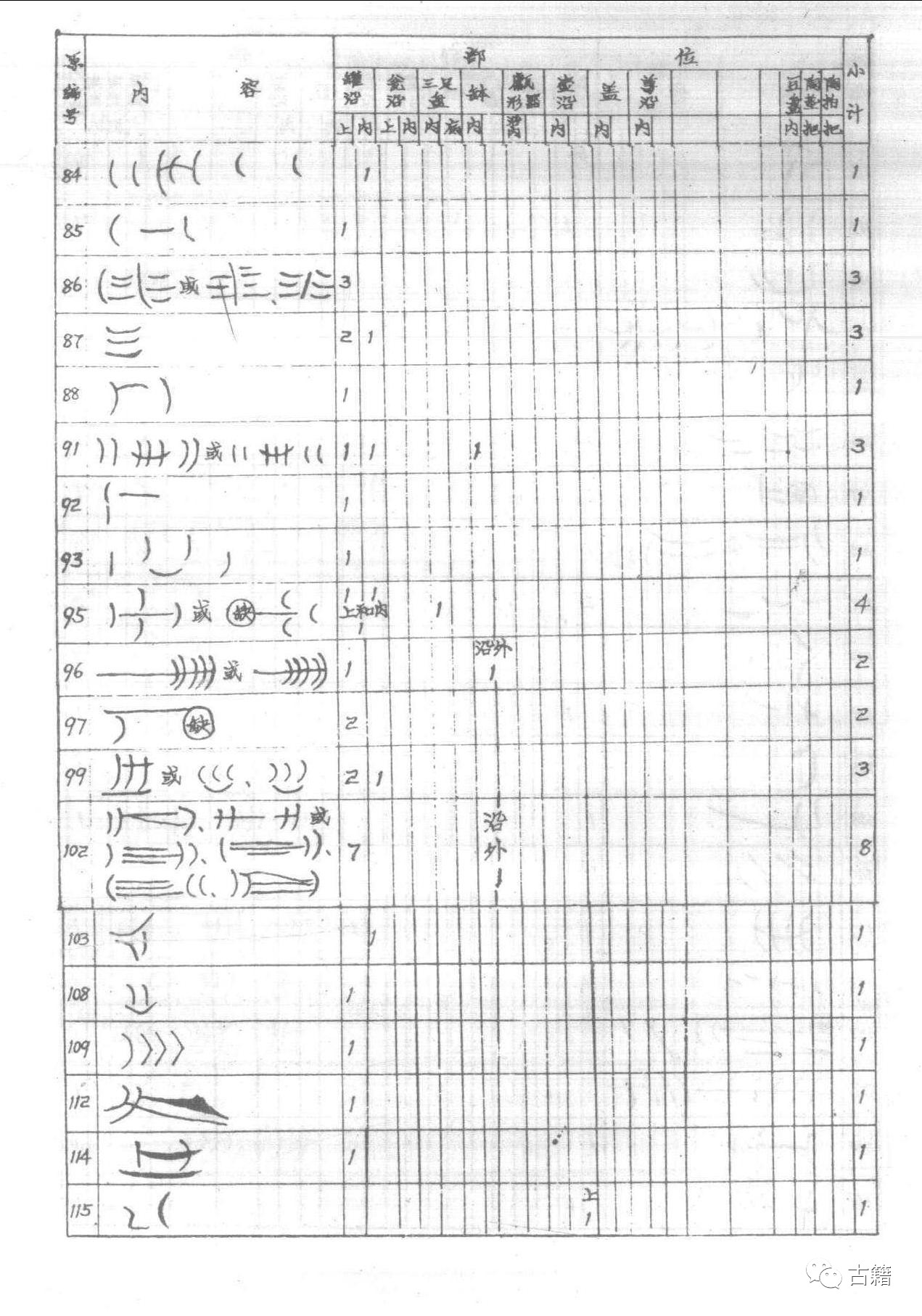

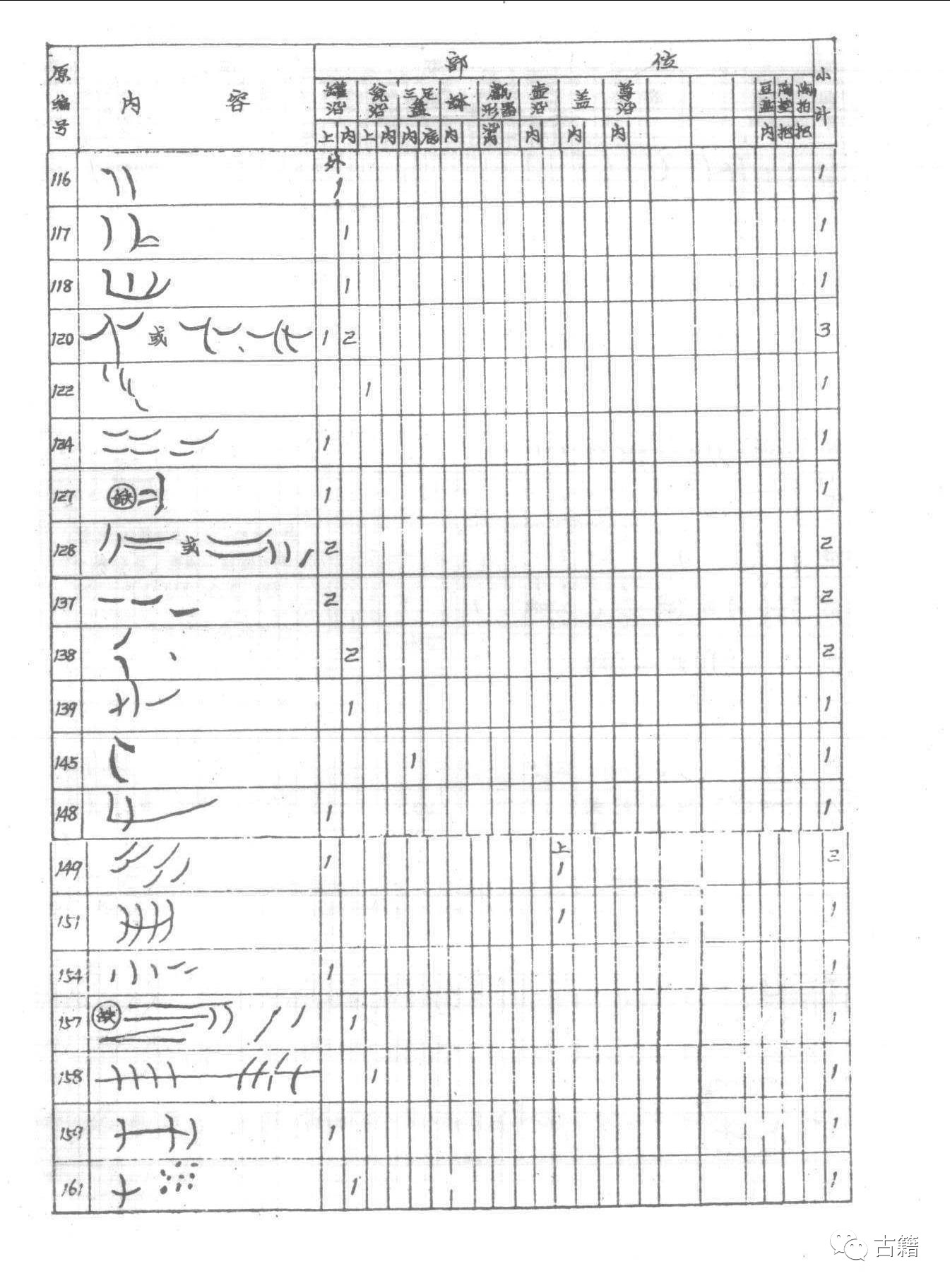

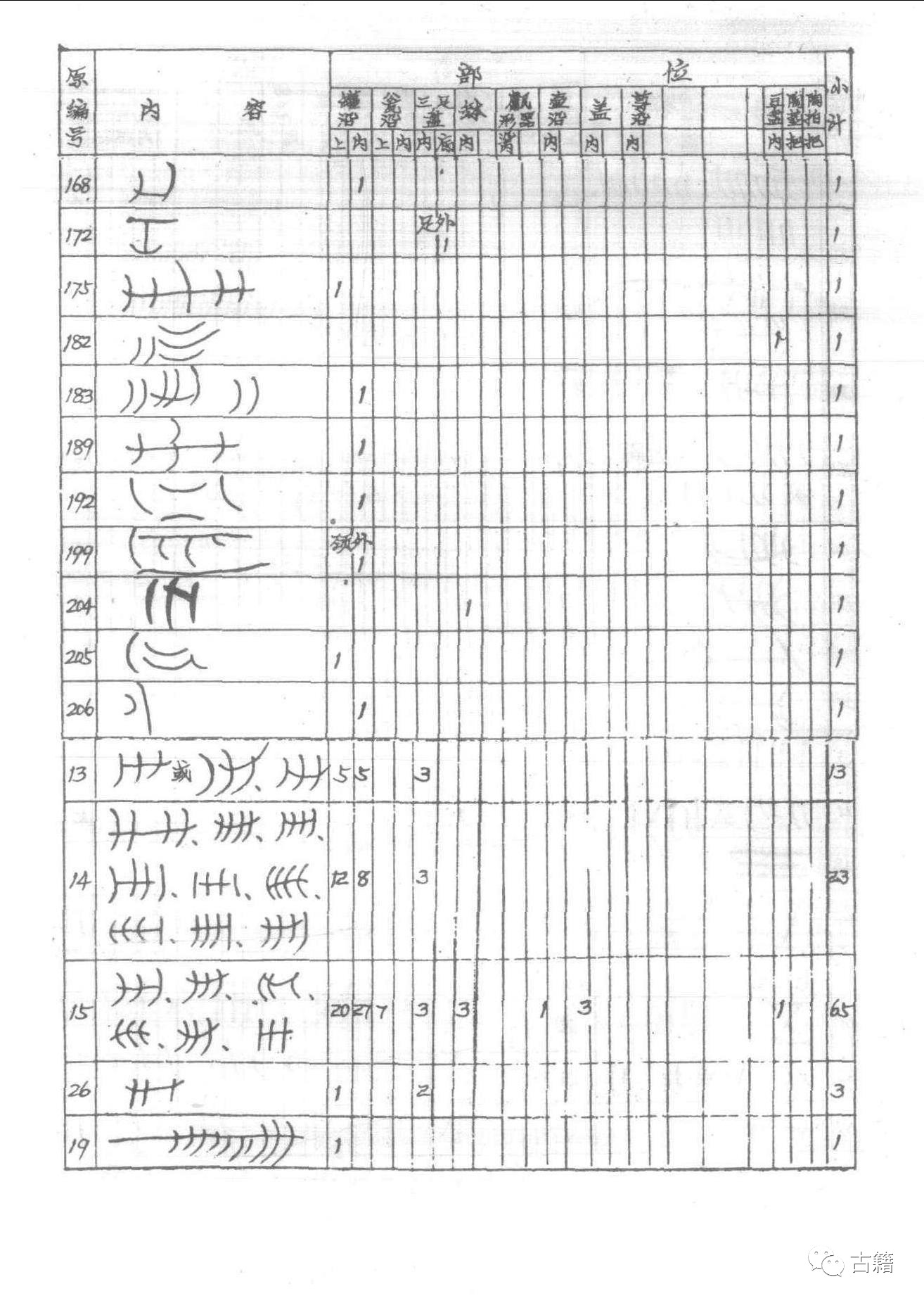

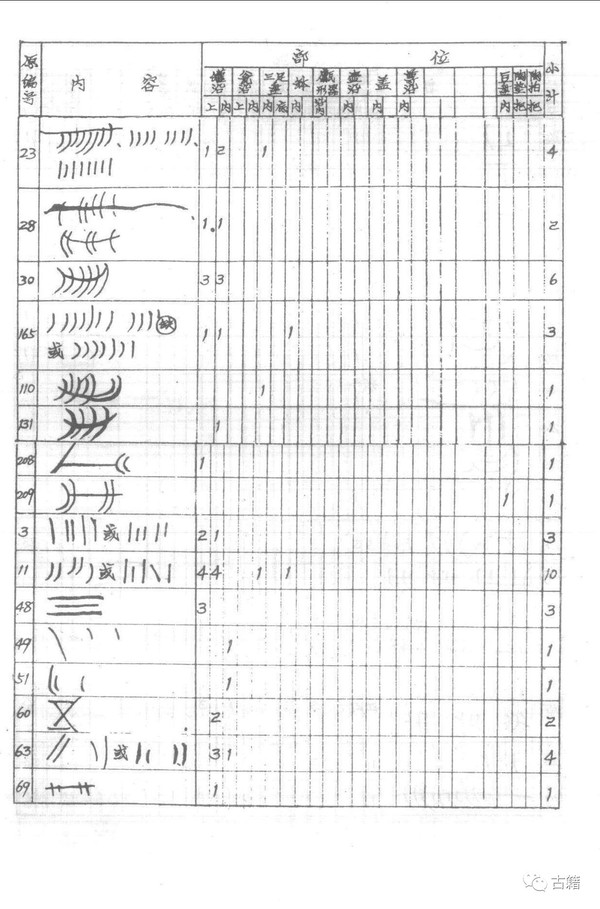

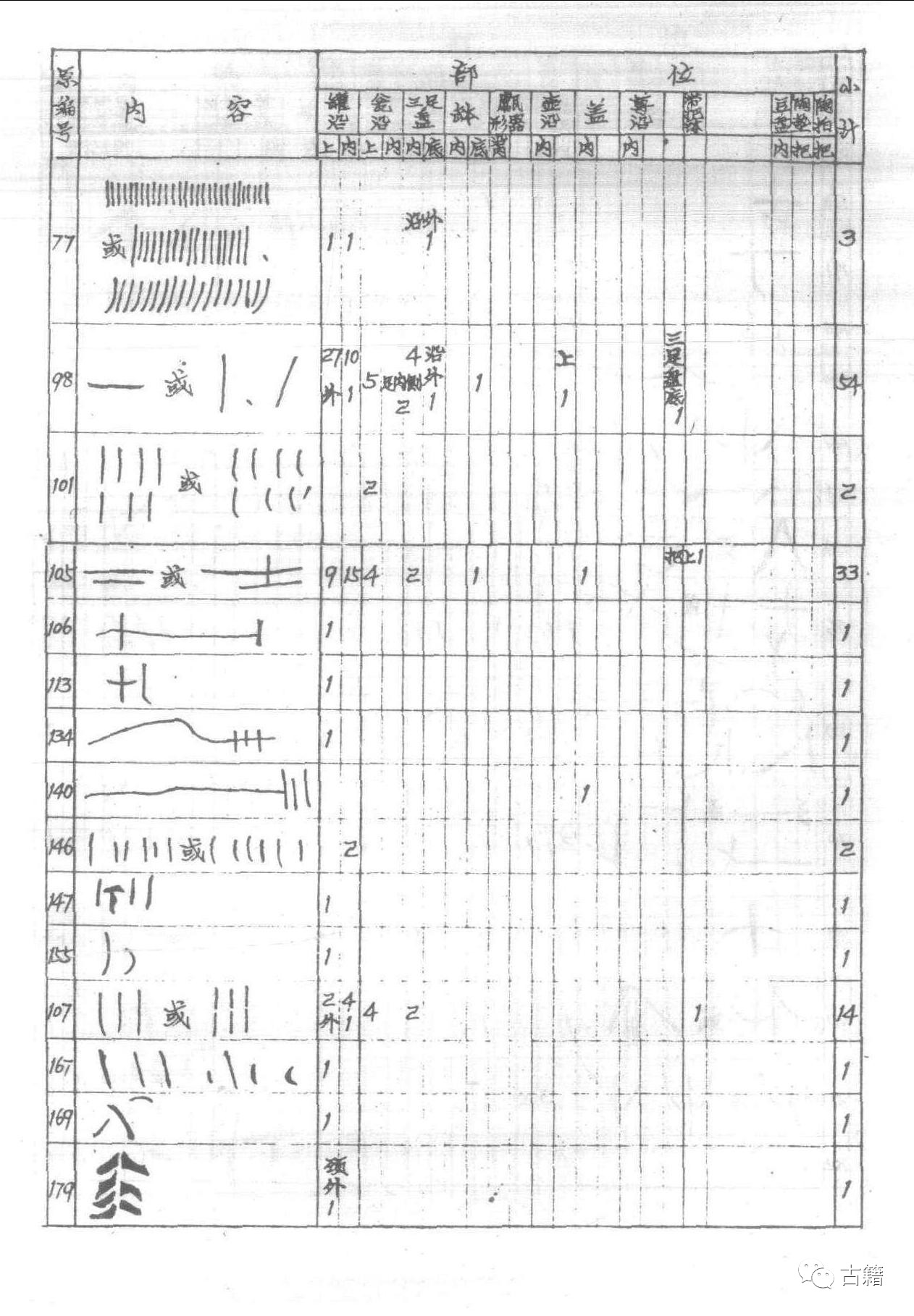

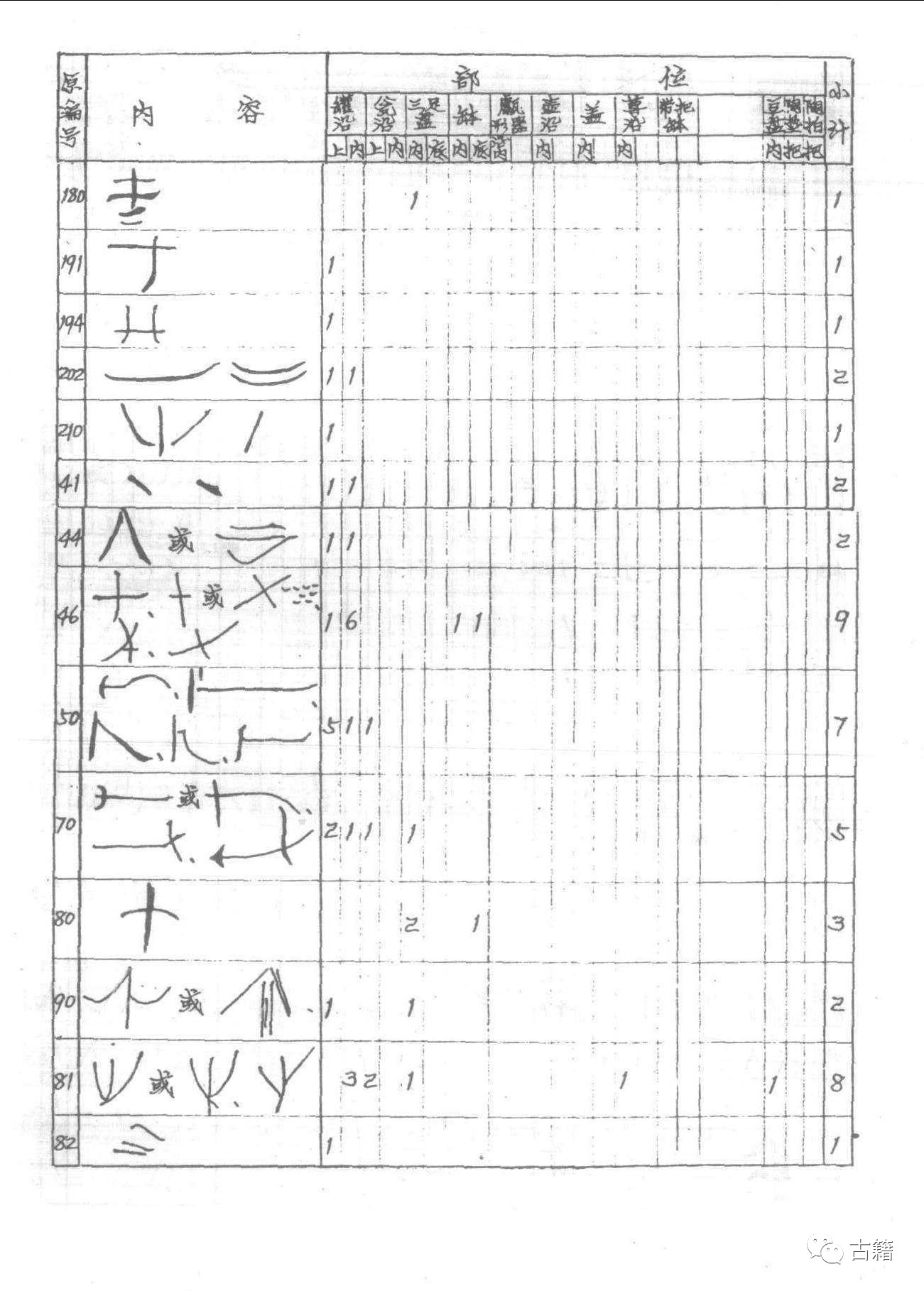

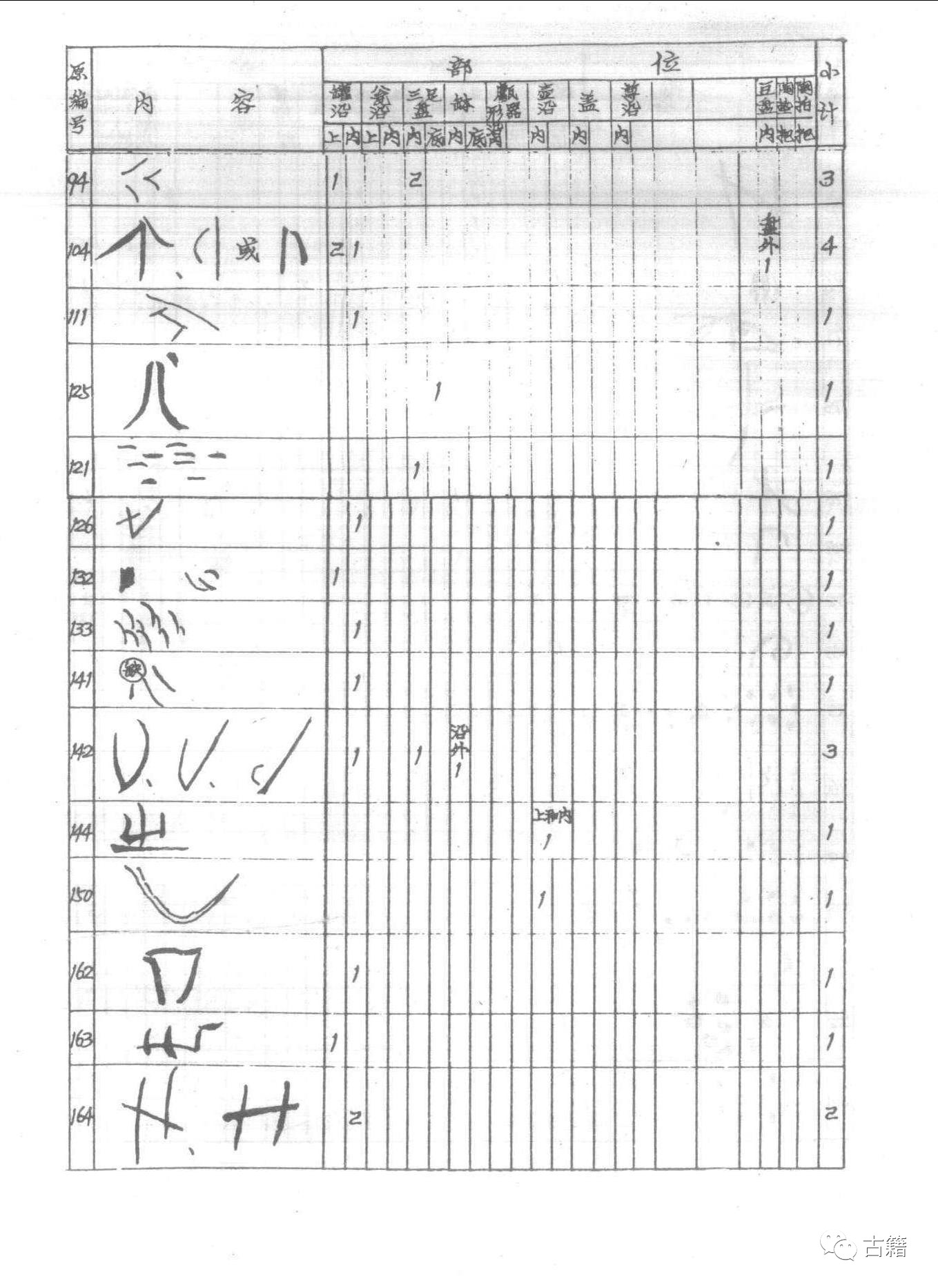

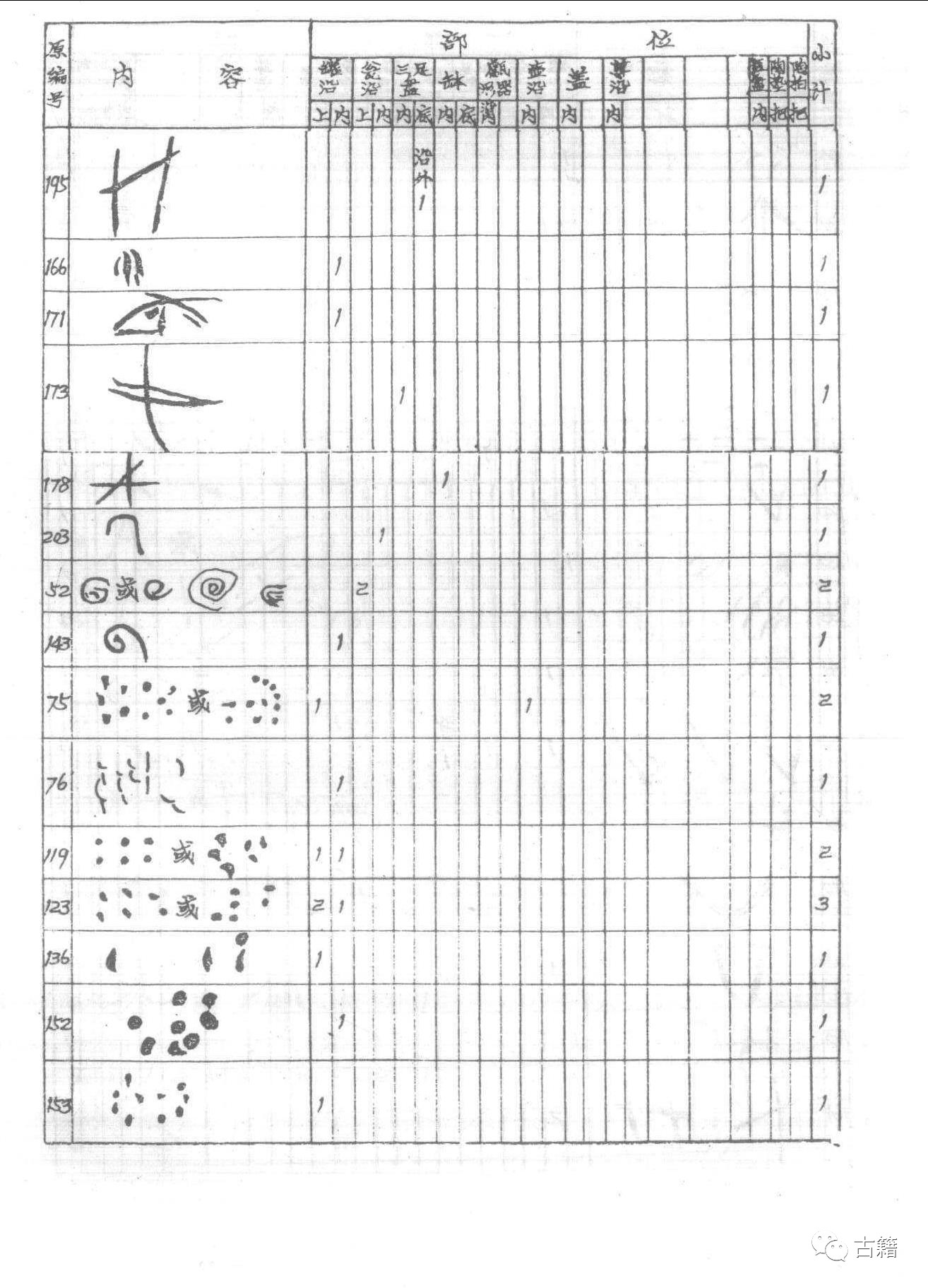

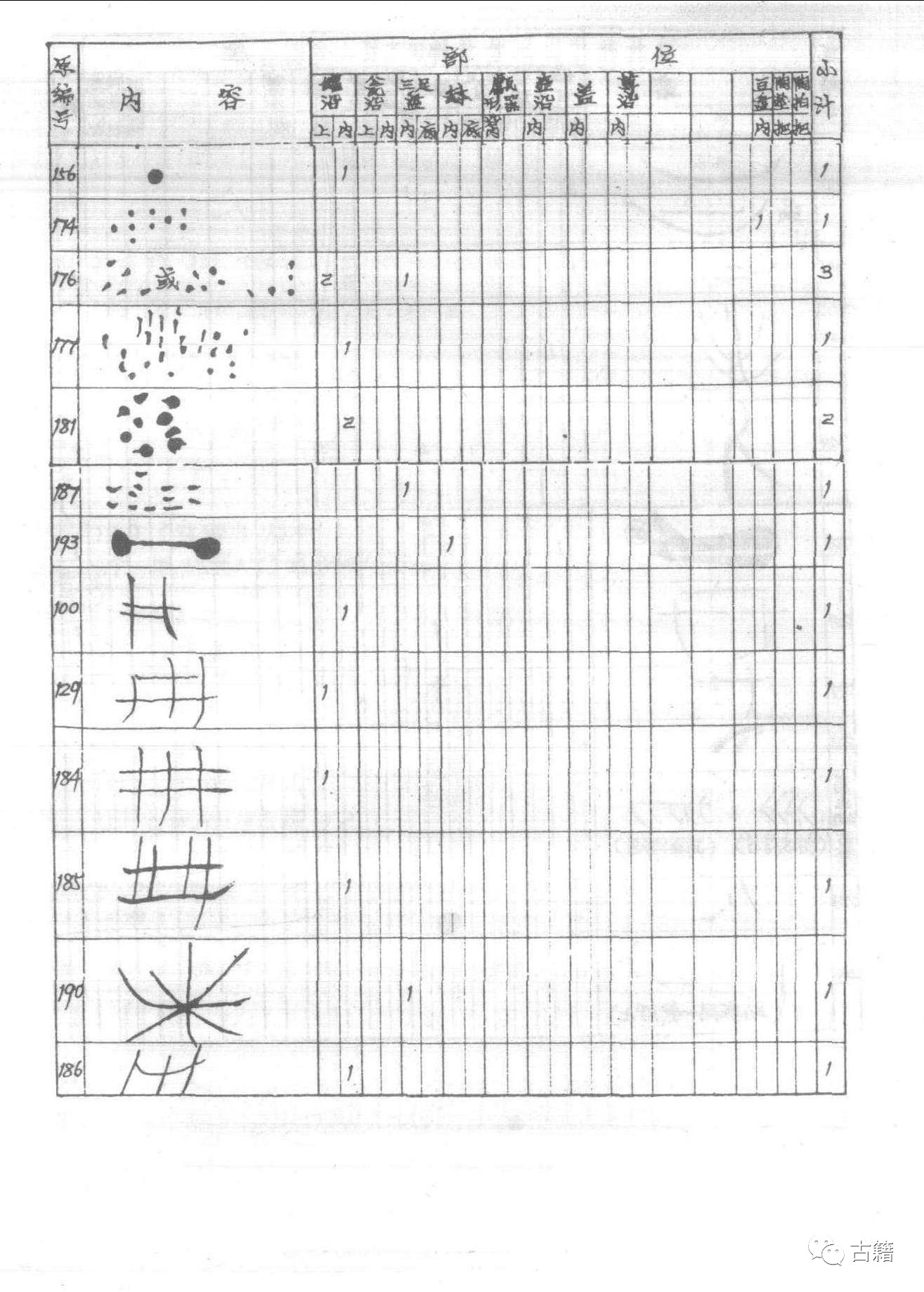

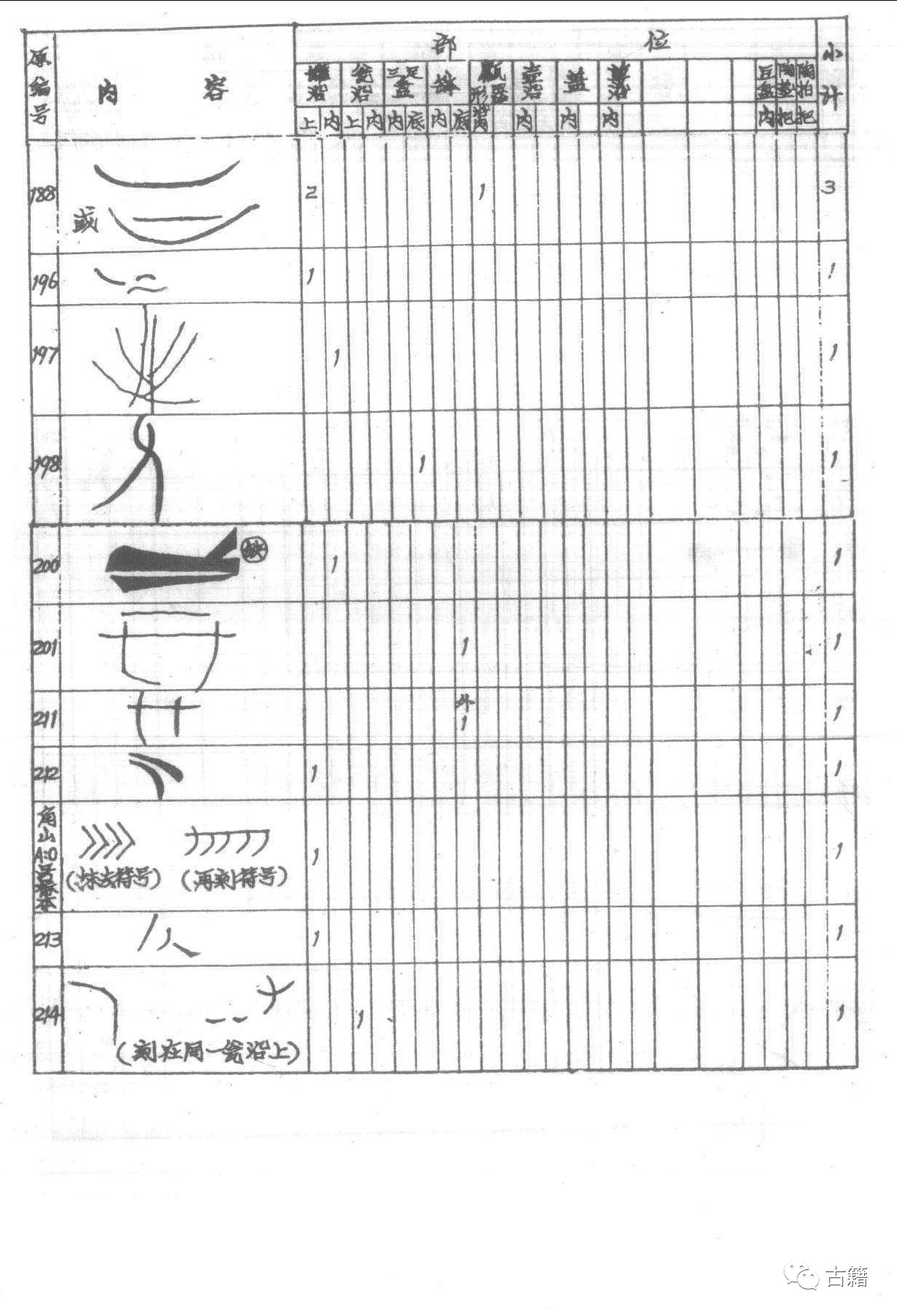

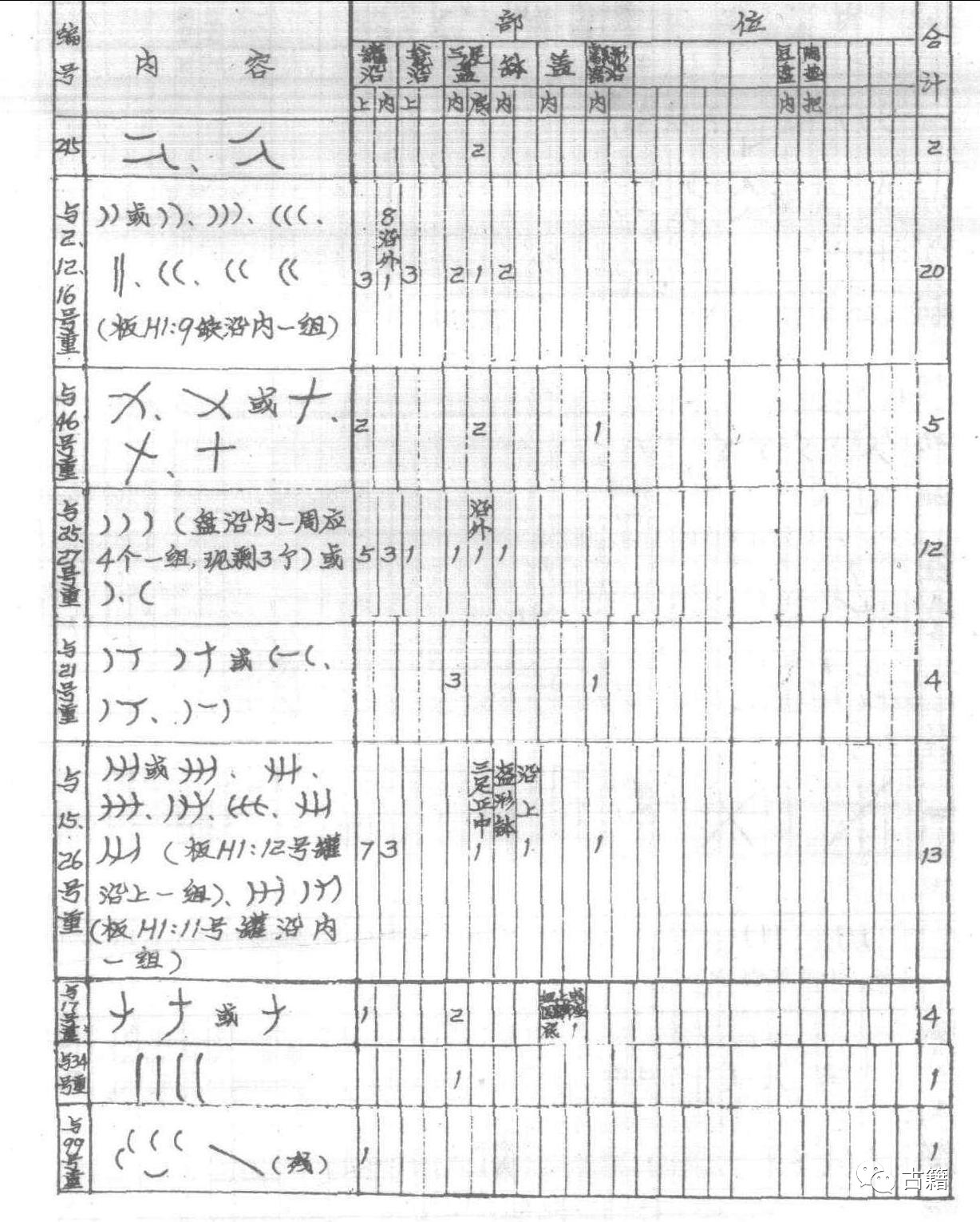

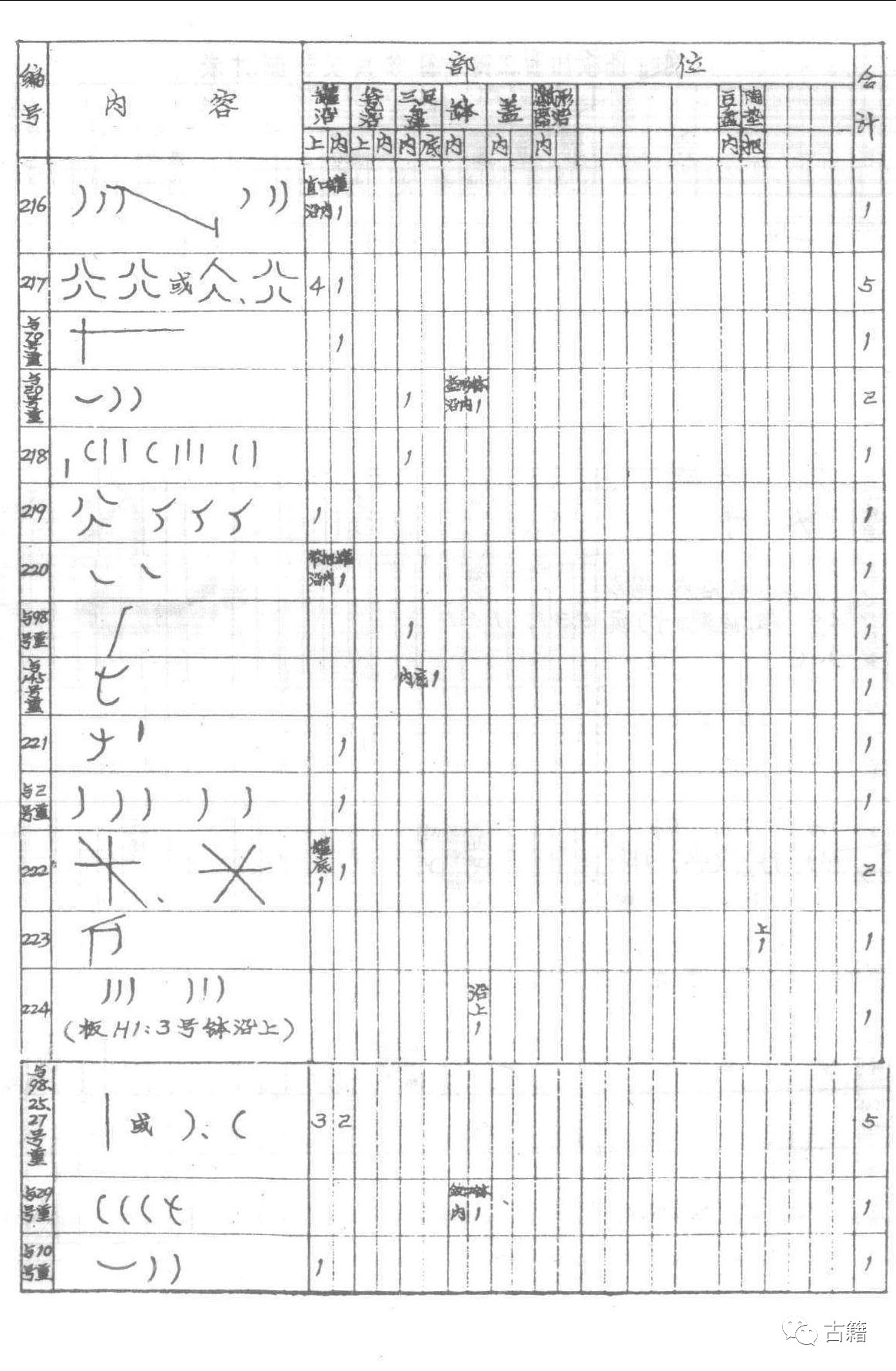

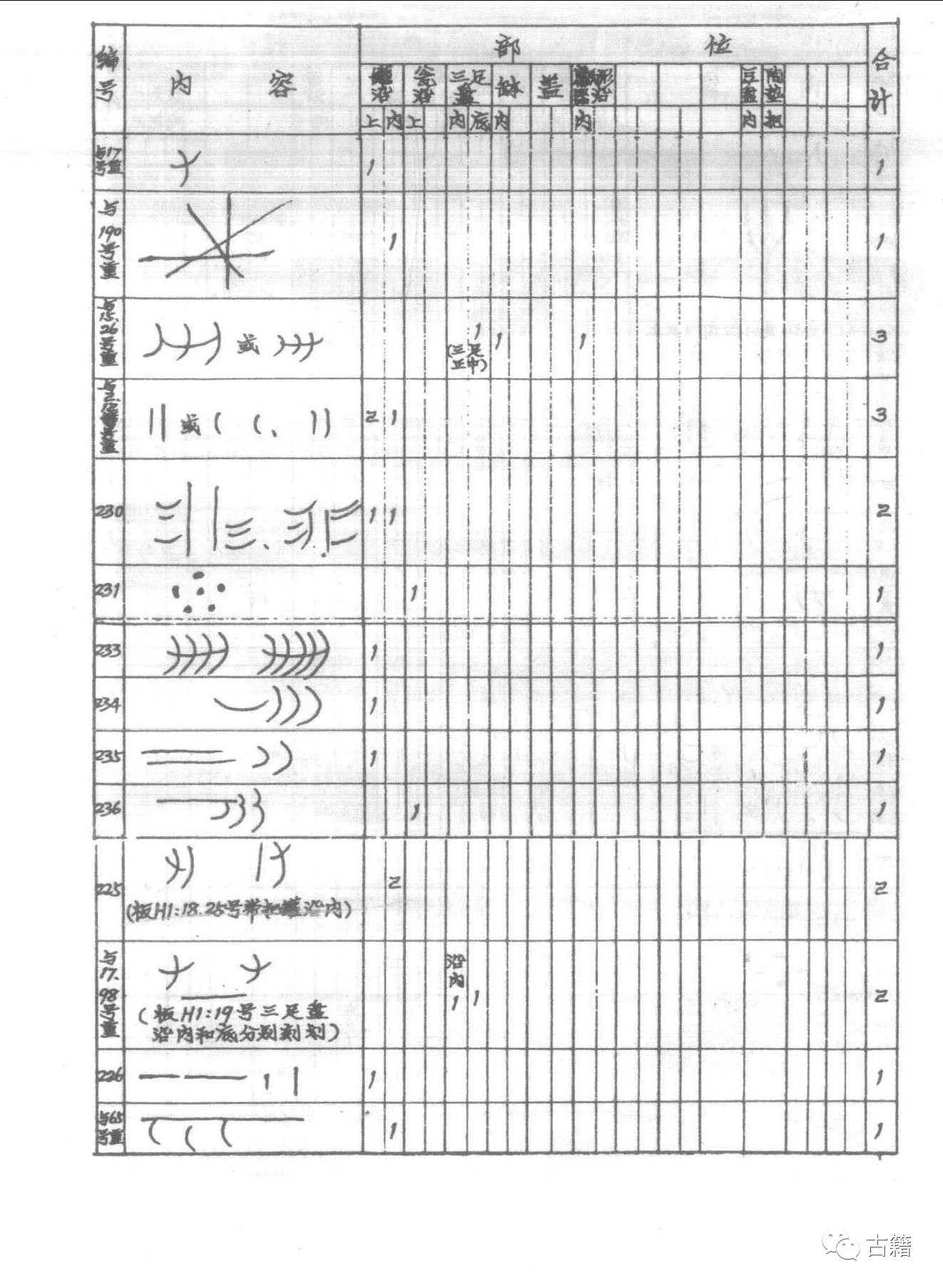

江西清江樊城堆遗址出土的部分陶文《考古与文物》1989年第2期 角山刻划符号或文字统计表

角山86版H1出土湖动符号或文字统计表

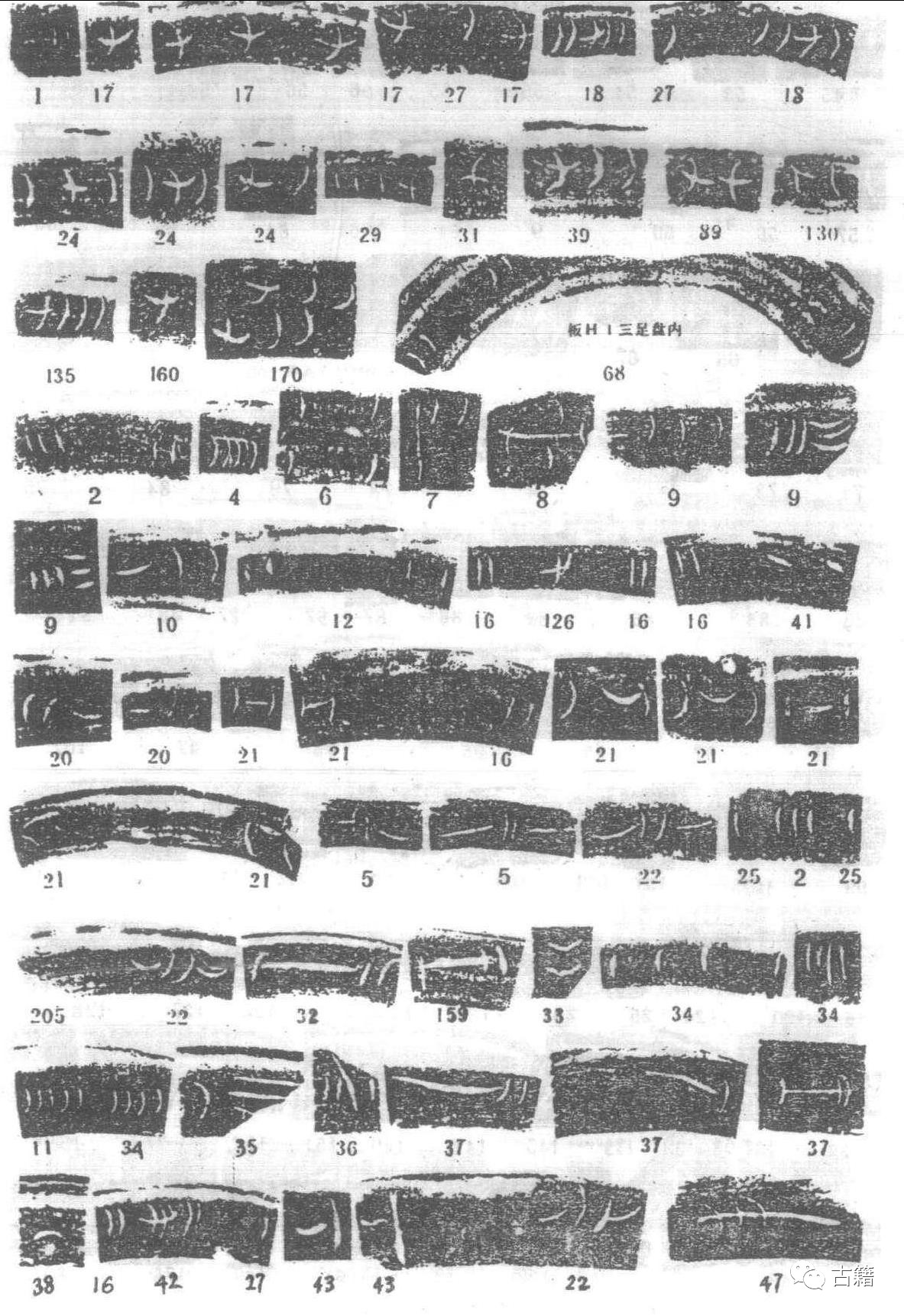

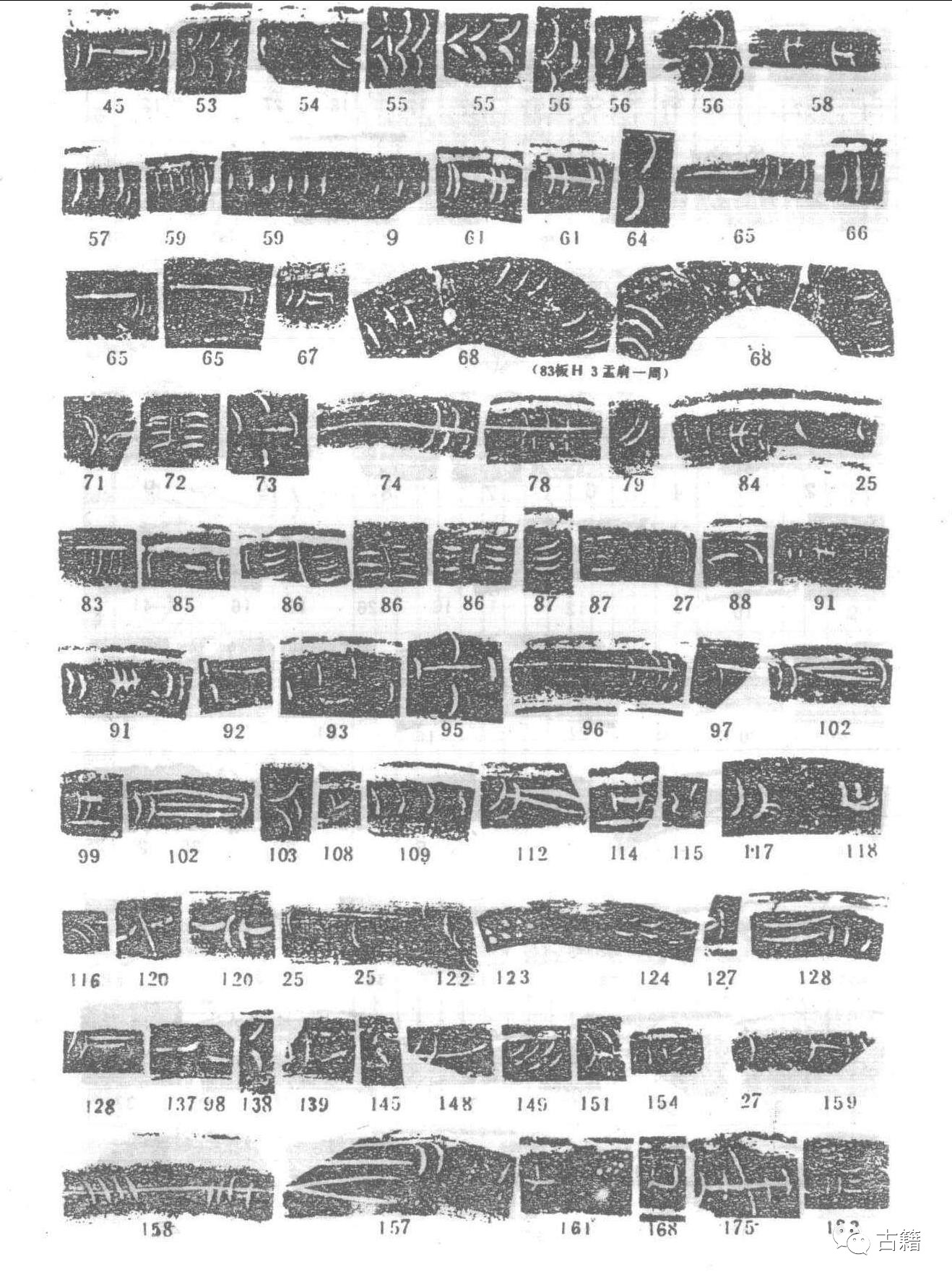

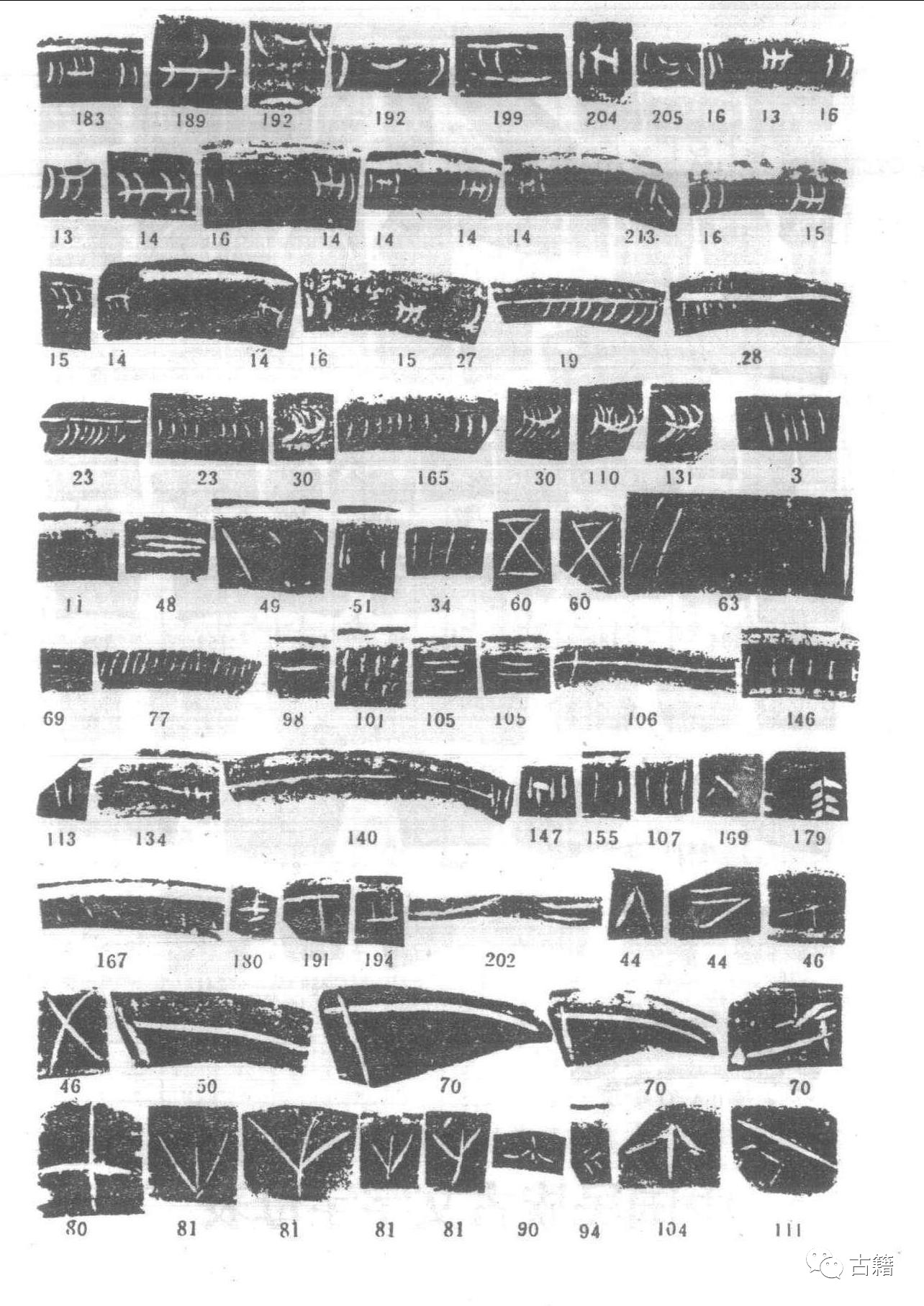

角山刻划符号和文字拓片

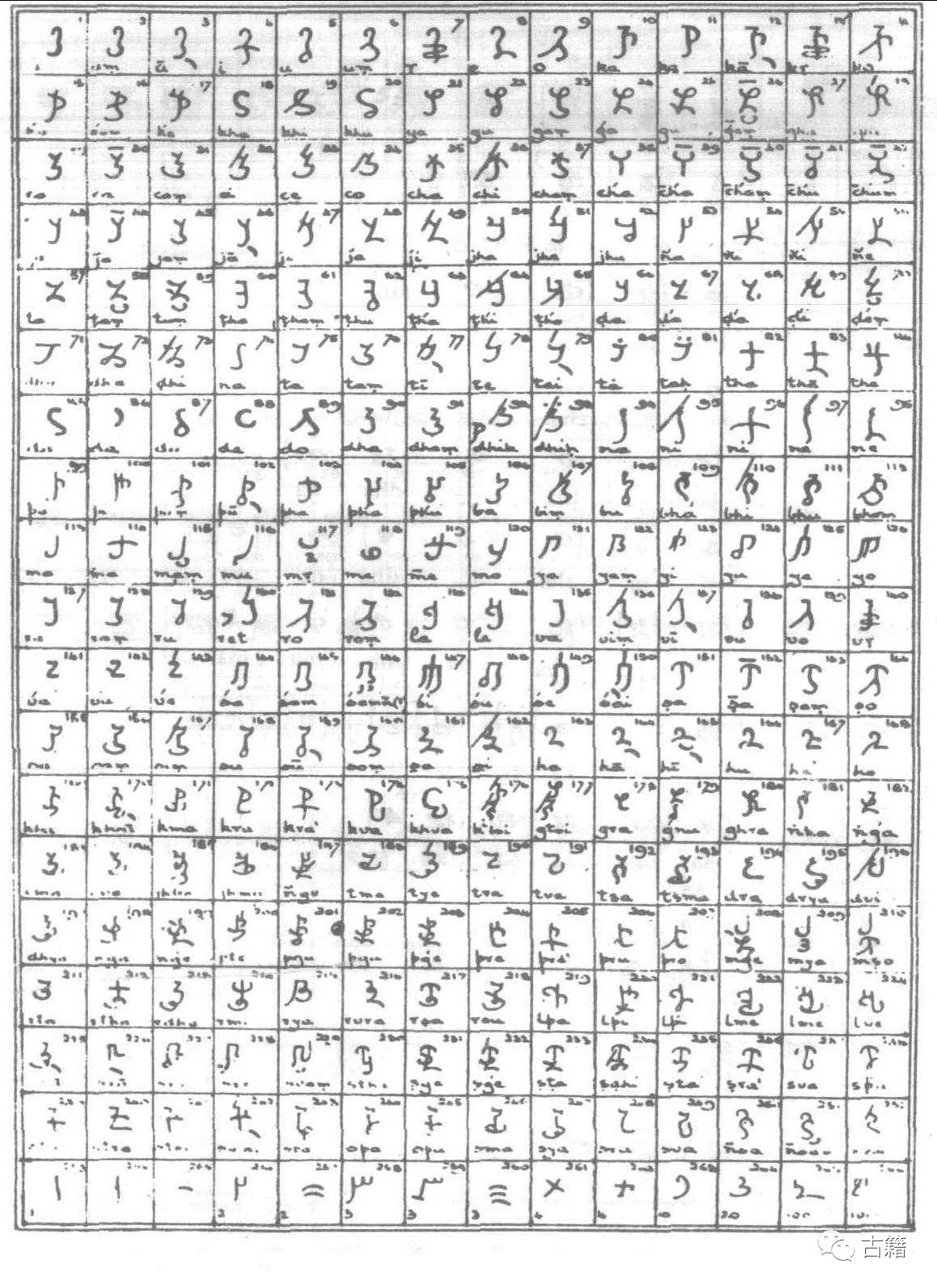

中国民族古文字字母表* 佉卢字字母表

焉耆—龟兹文字母表

于阗文字母表

突厥文字母表

粟特文字母表

察合台文字母表

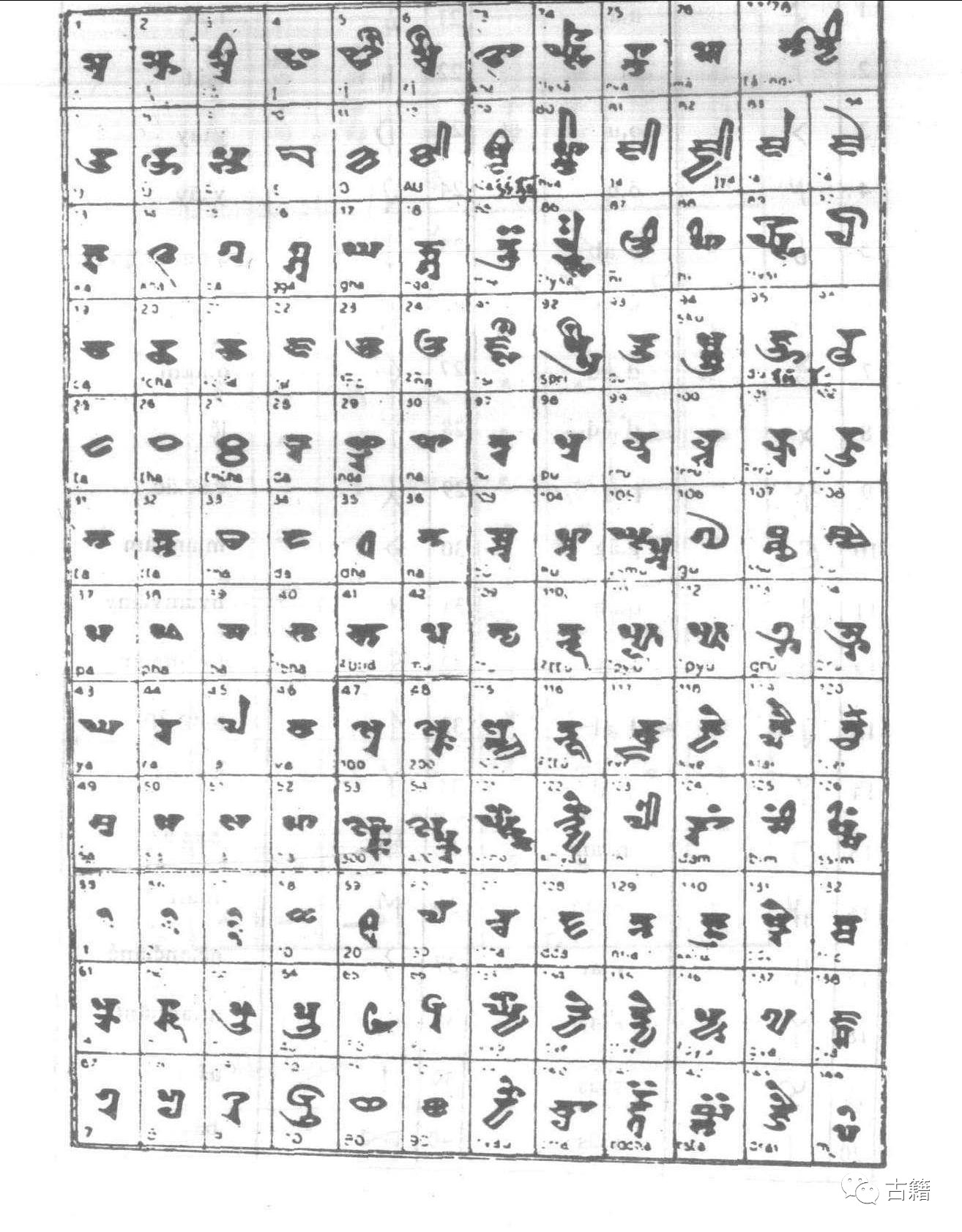

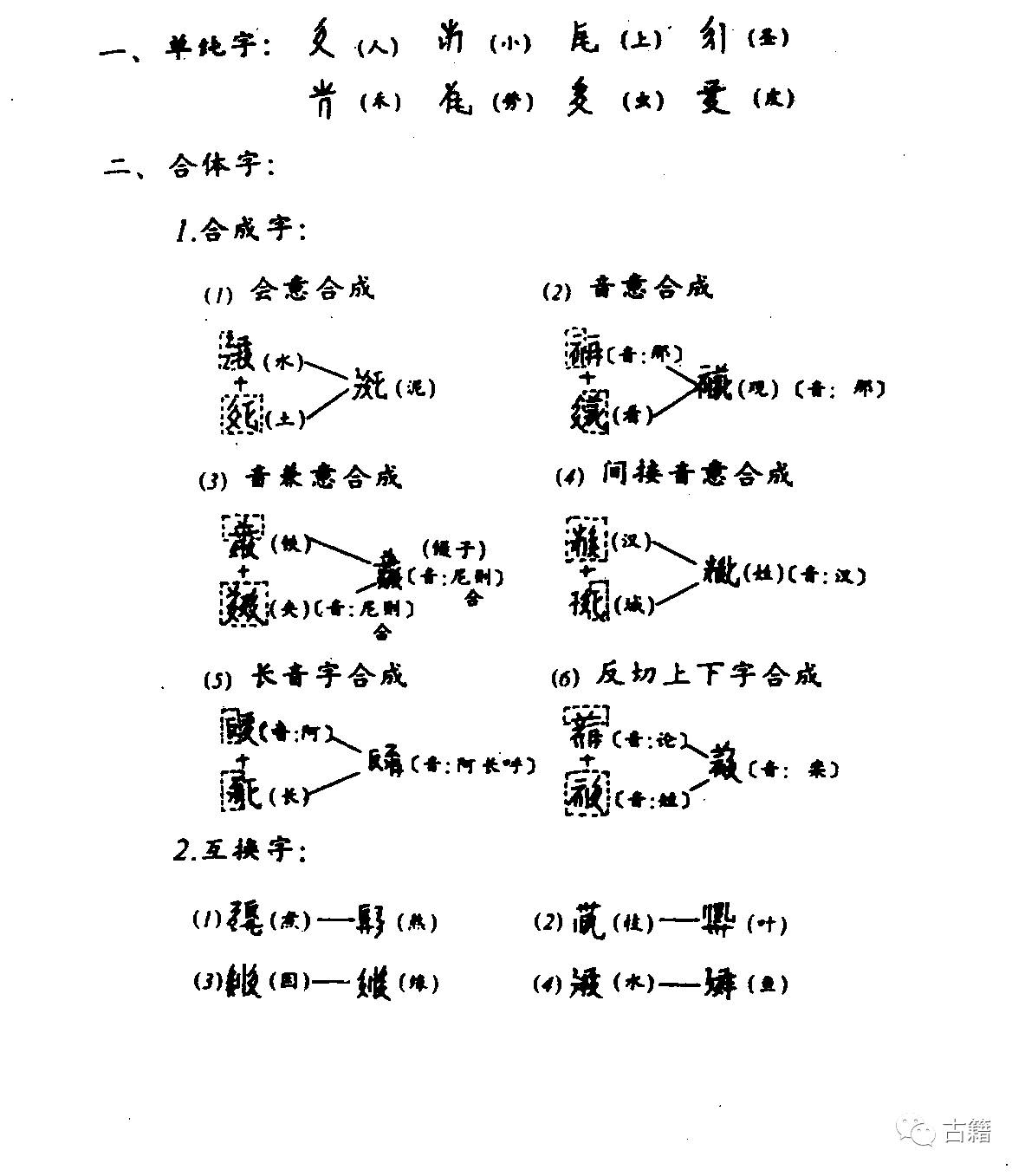

西夏字形构造表

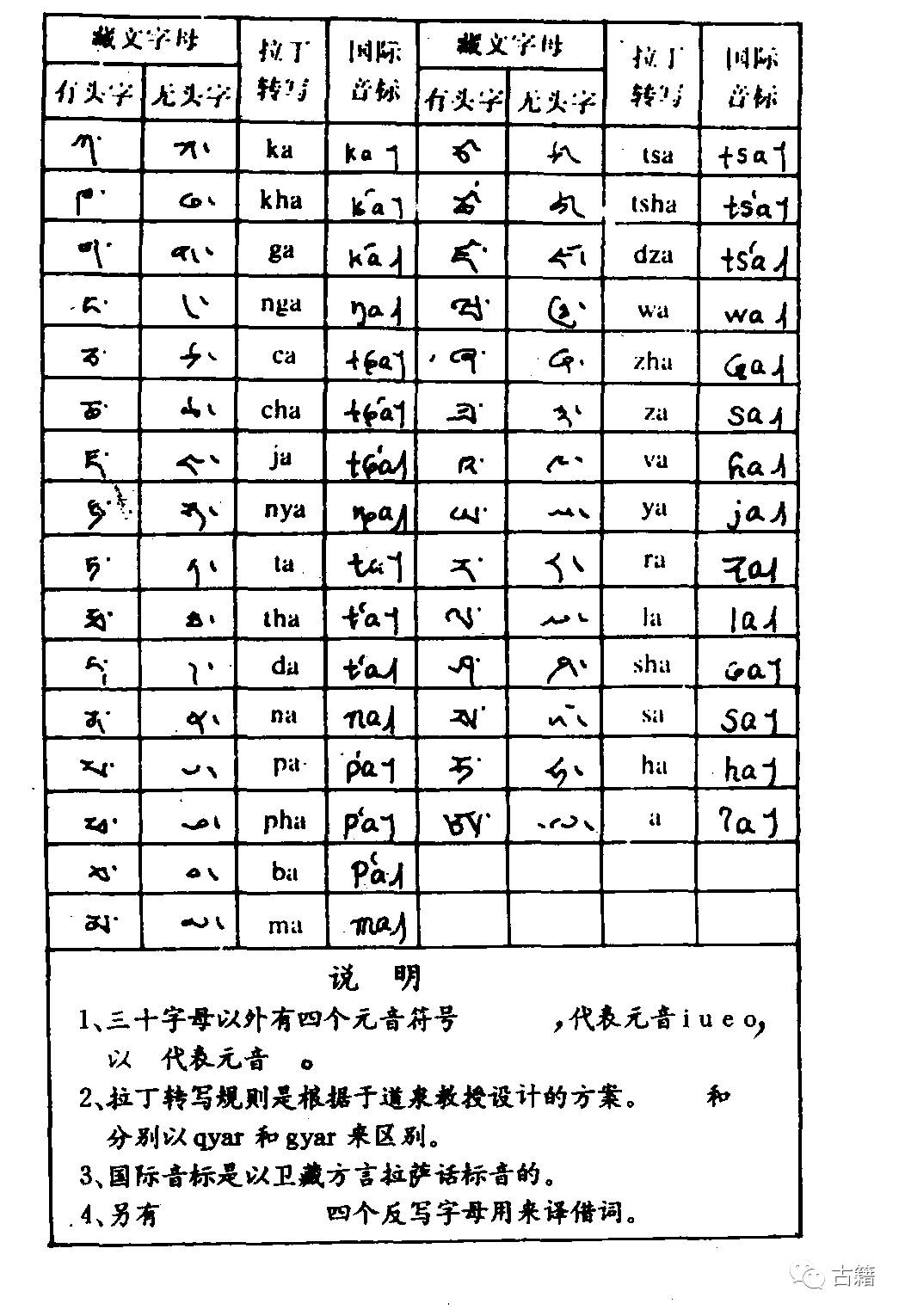

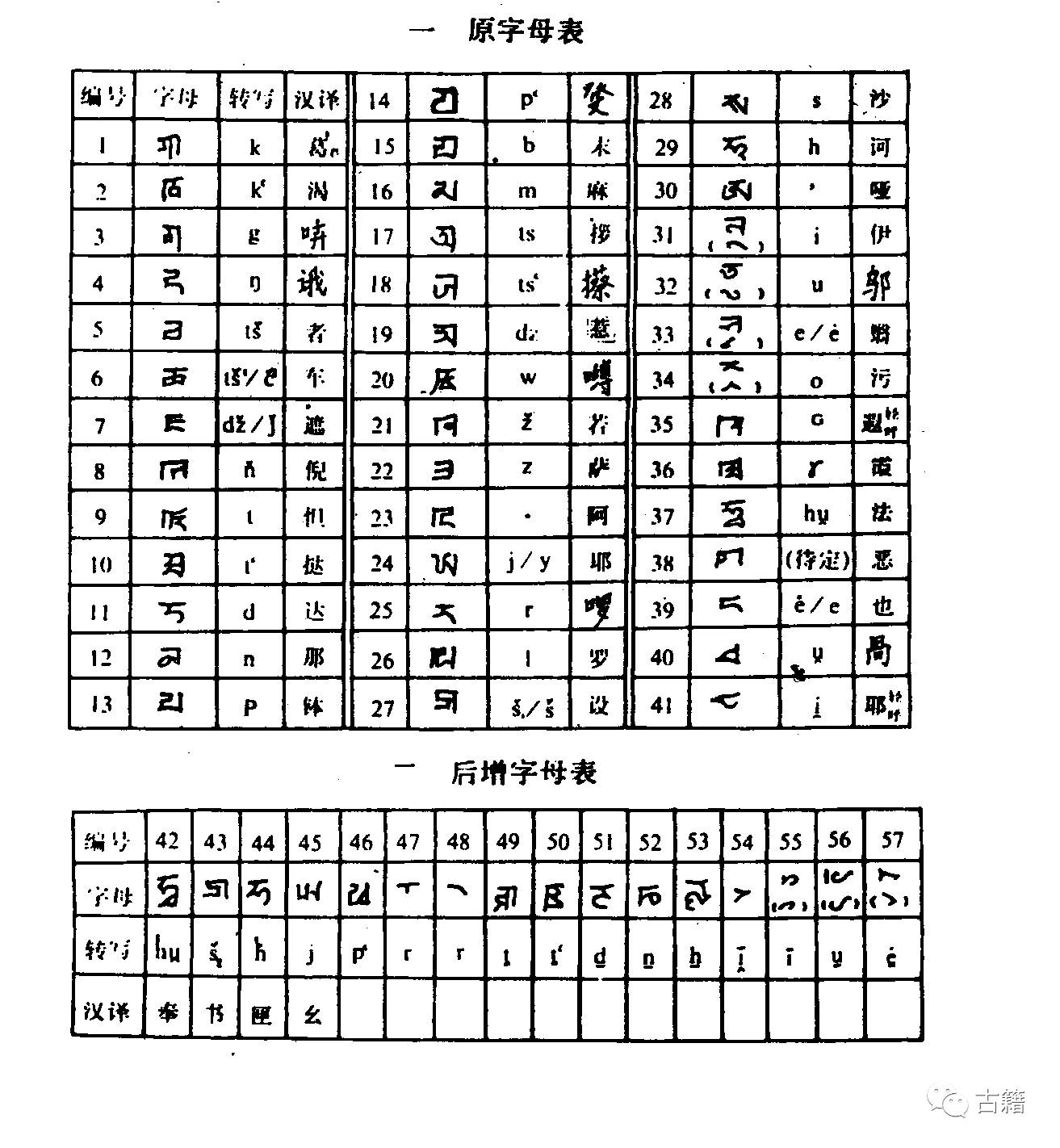

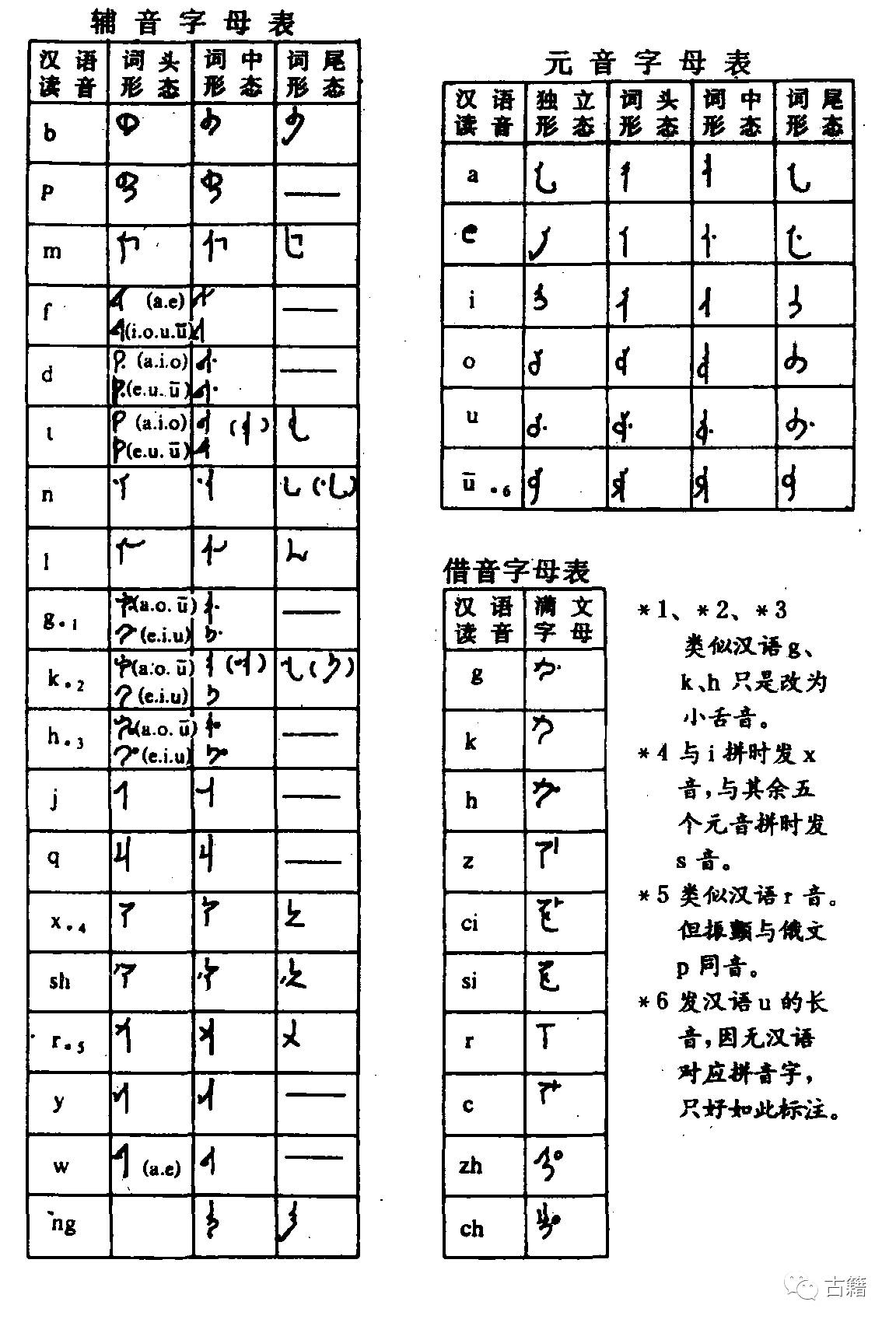

藏文字母表

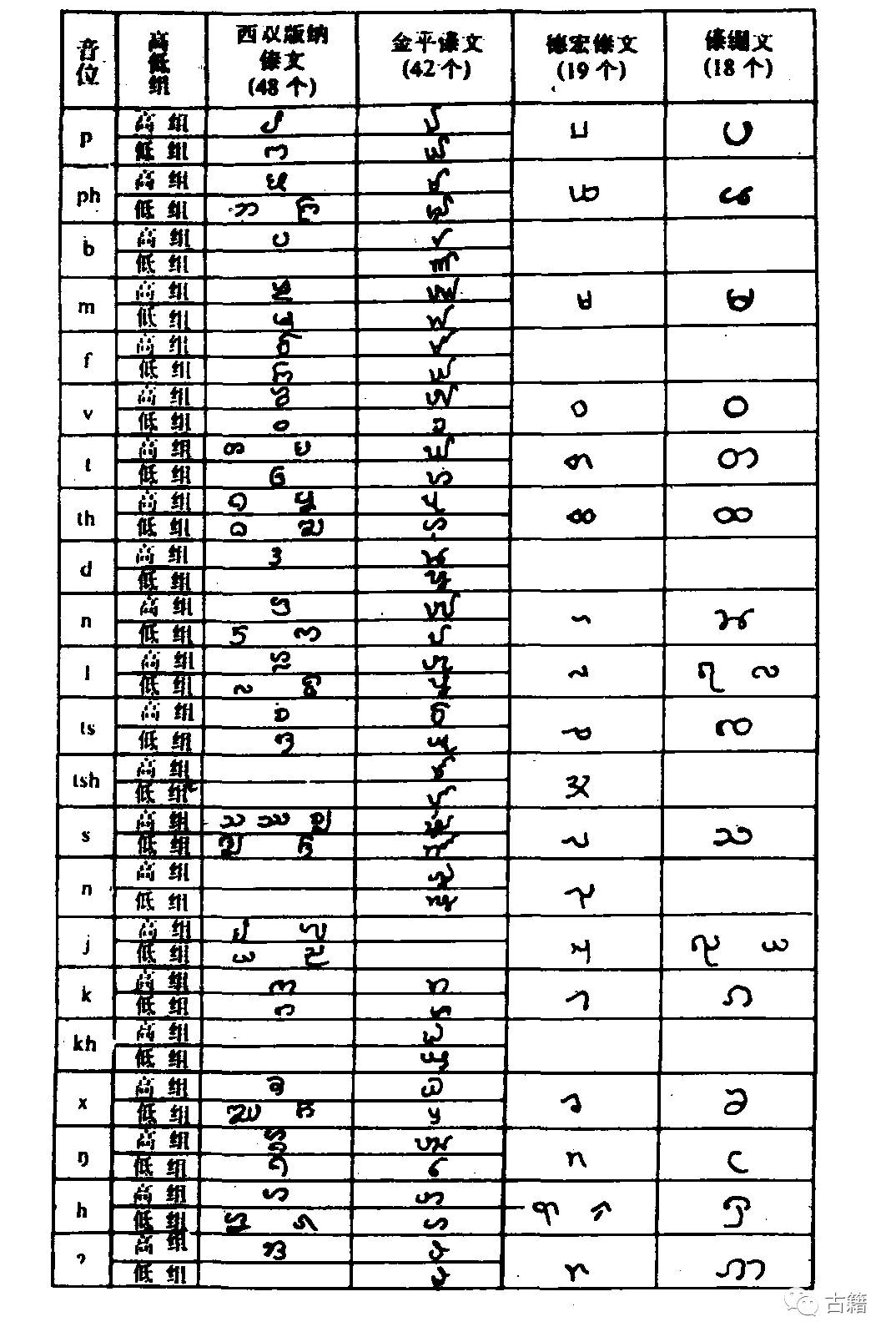

四种傣文字母表

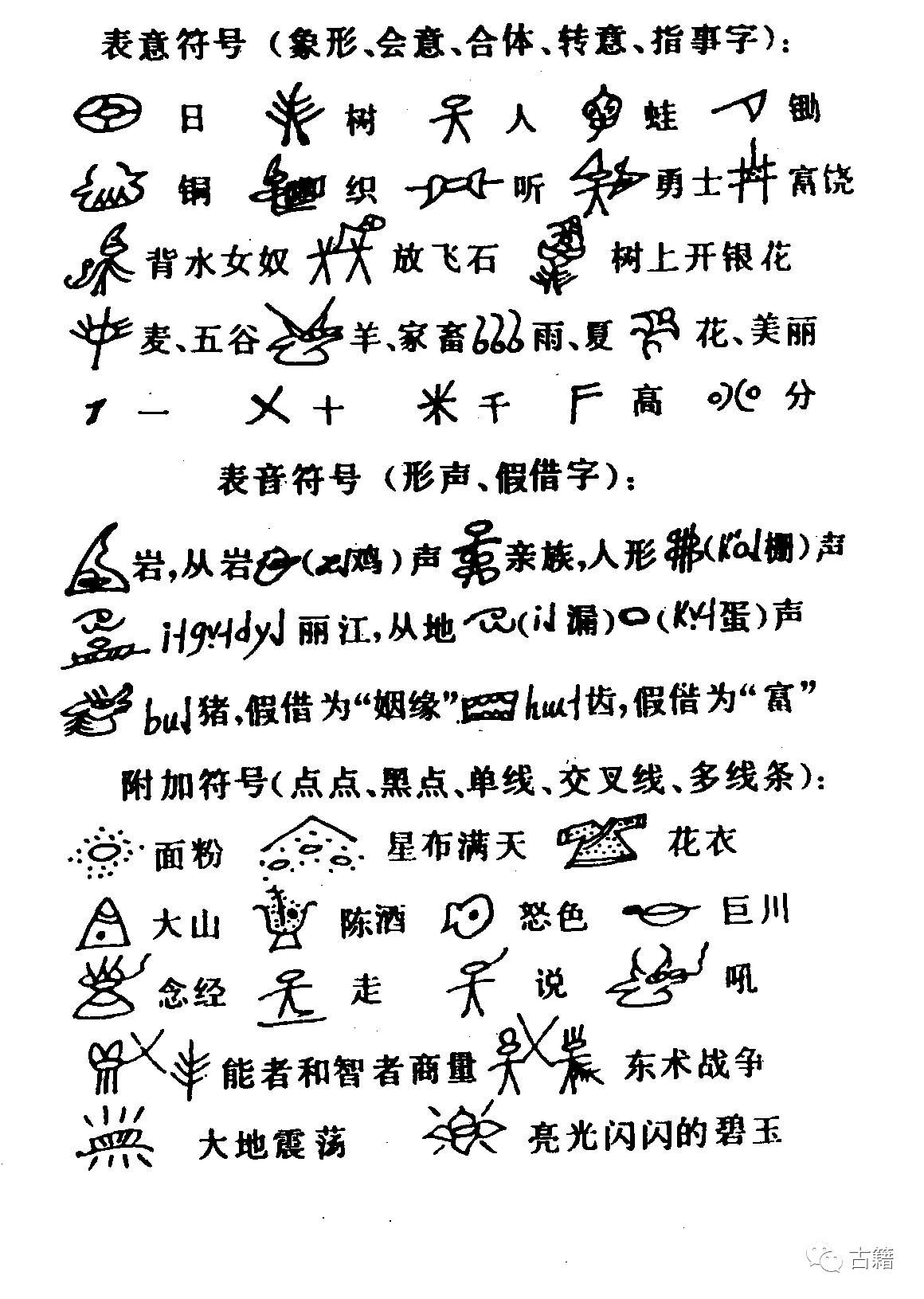

东巴文

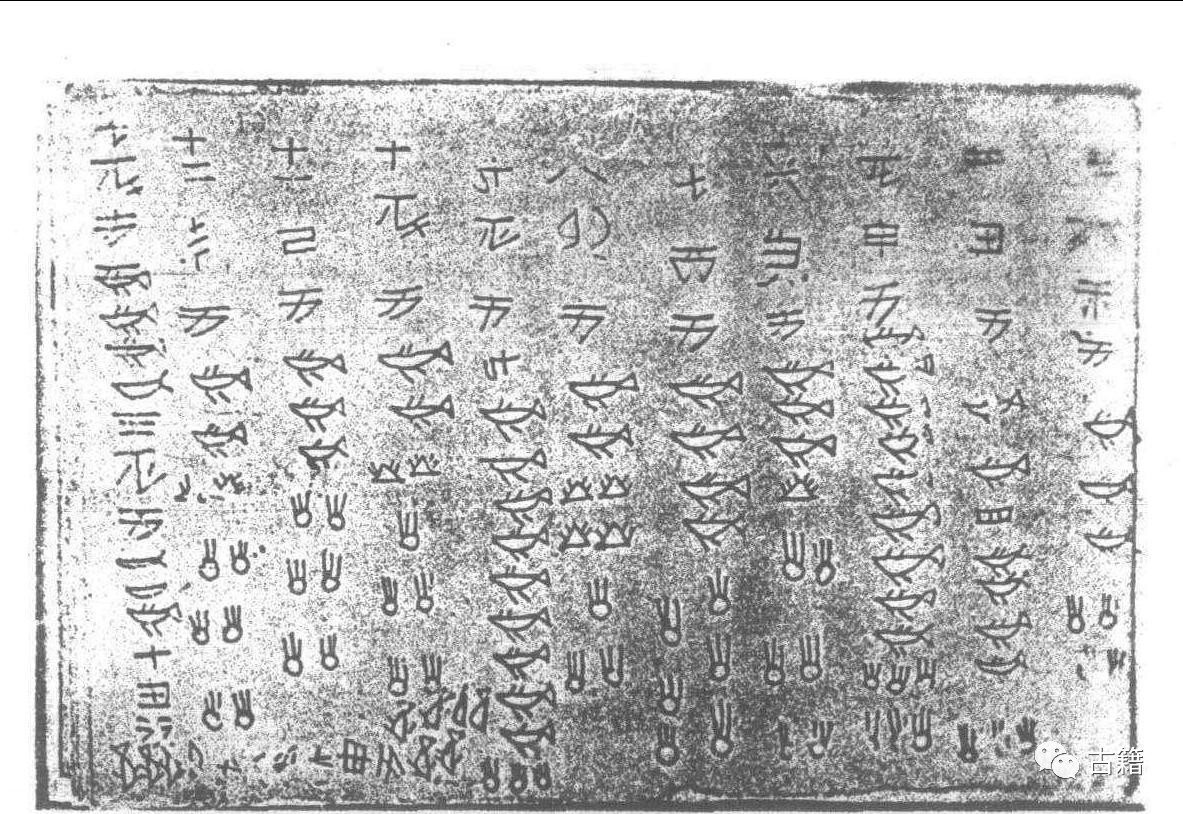

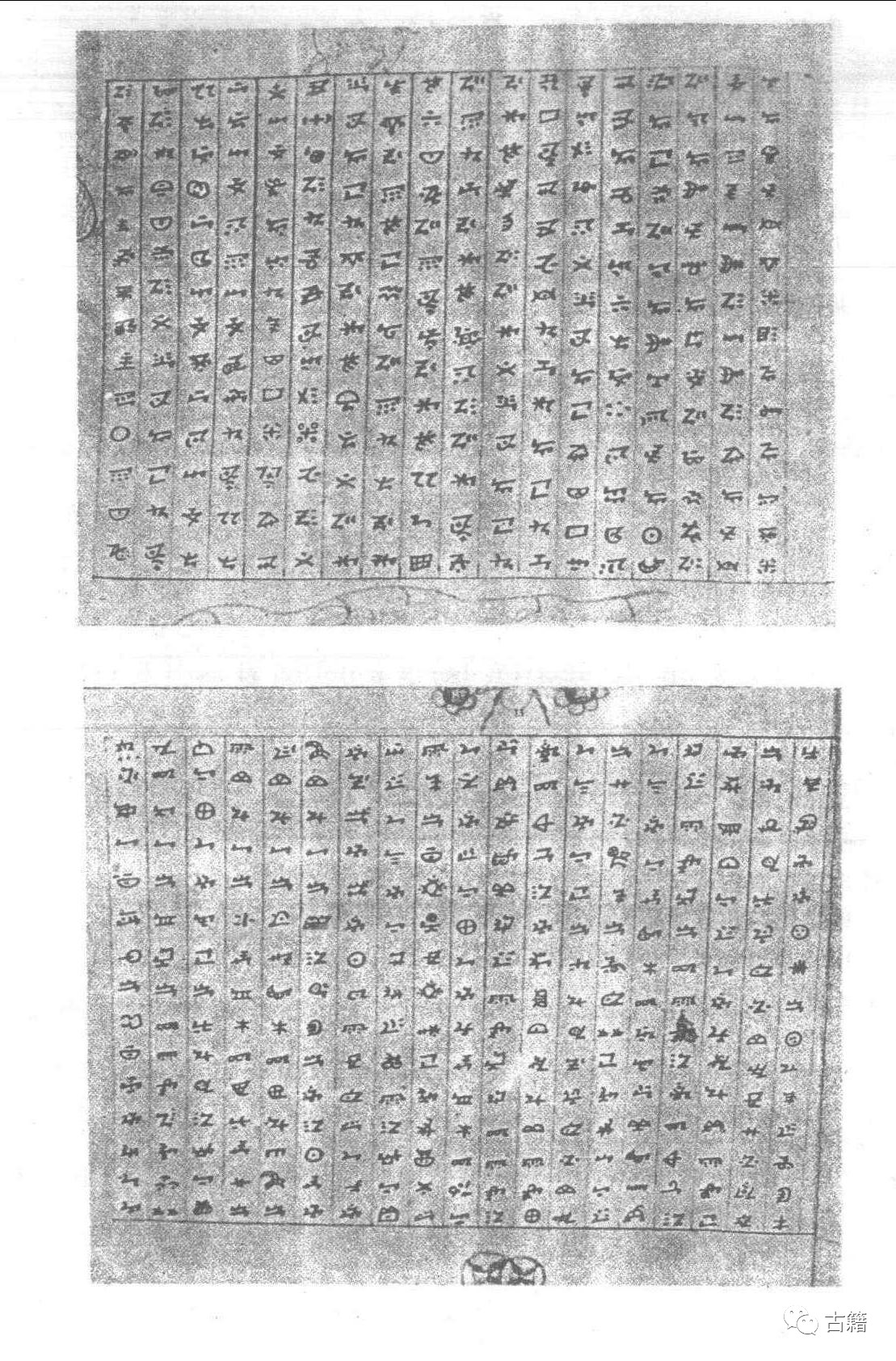

水书·历法

水书·农事

水书·论攻守

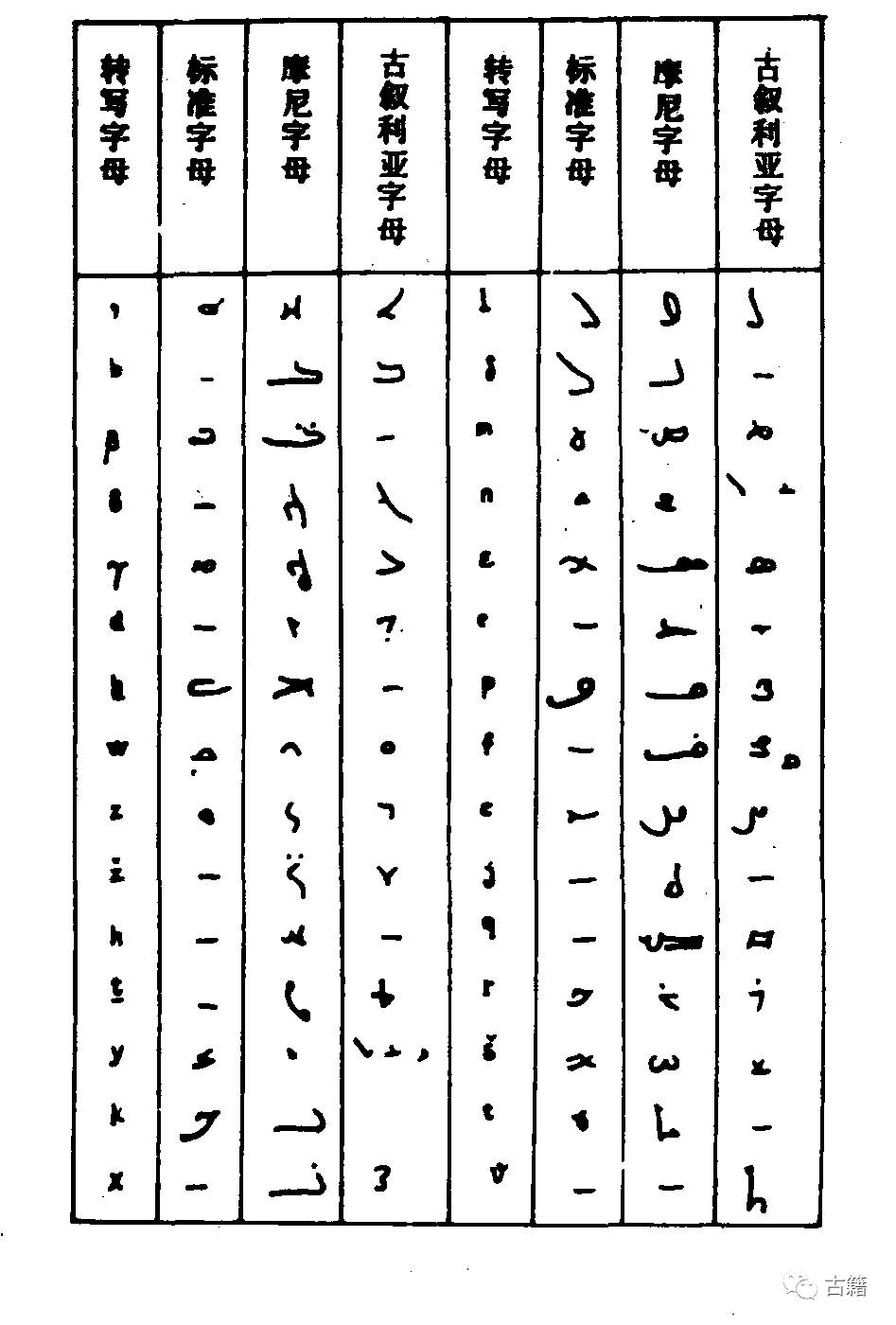

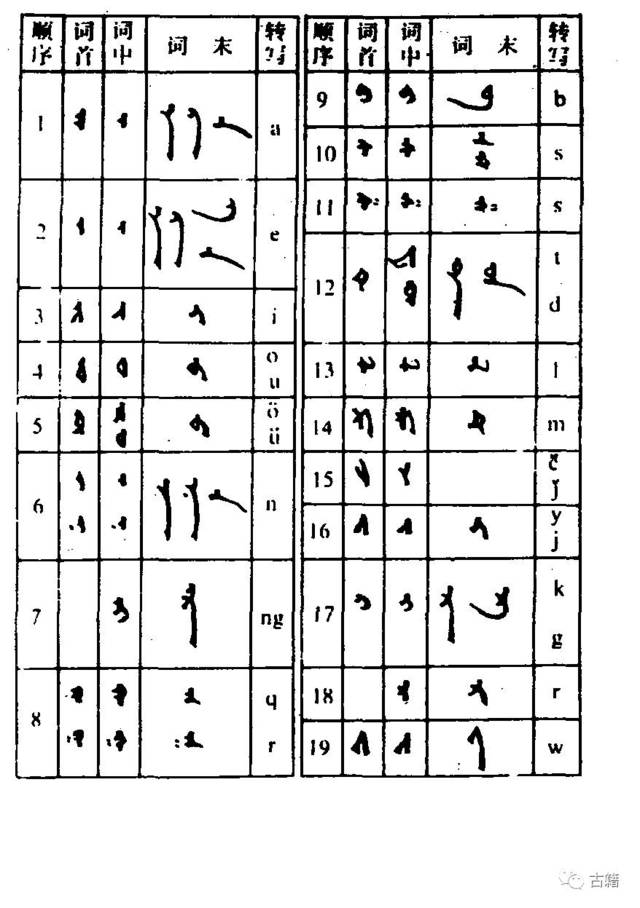

水书·卜辞 回鹘式蒙古文字母表

八思巴字字母表

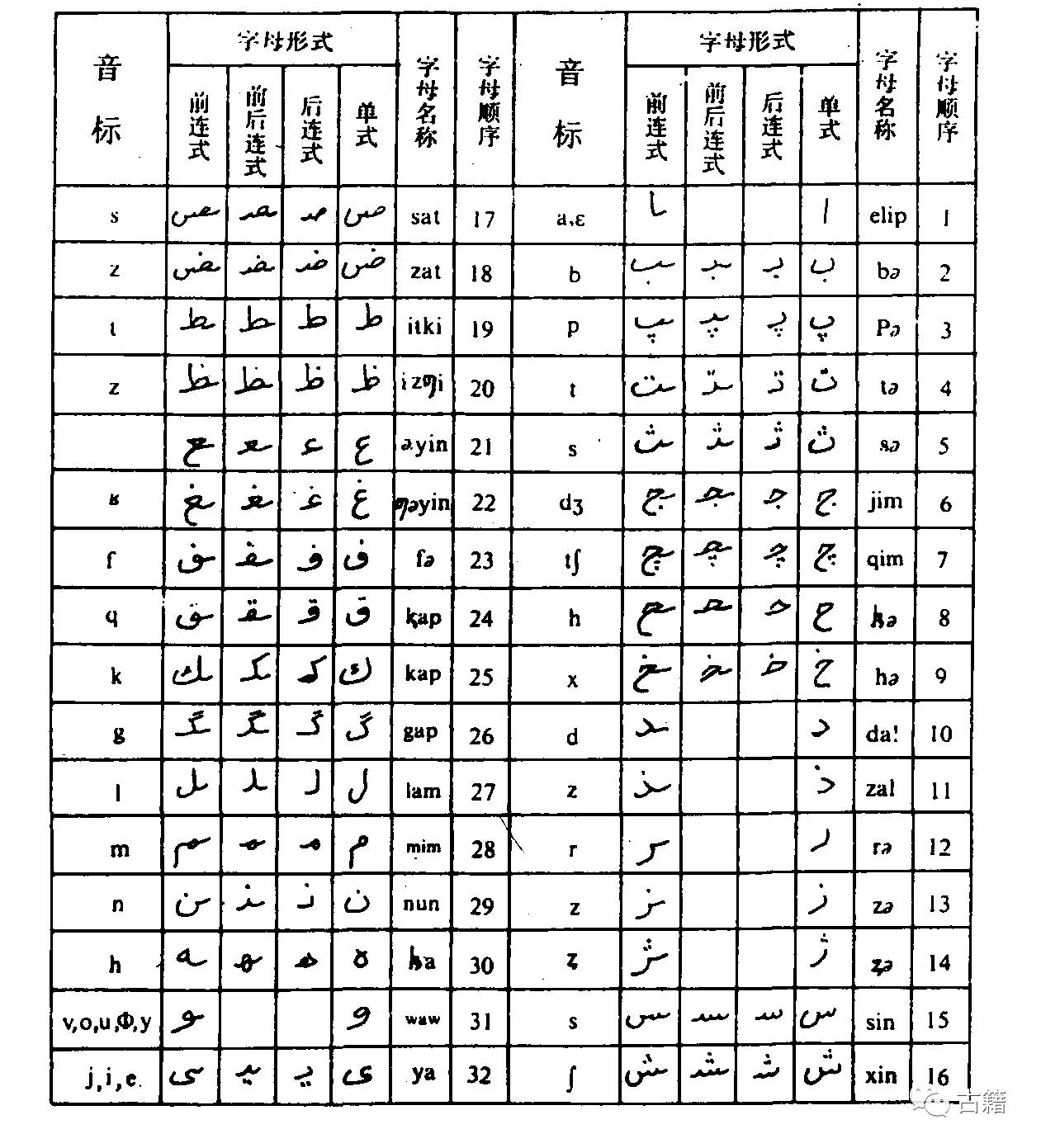

满文字母表

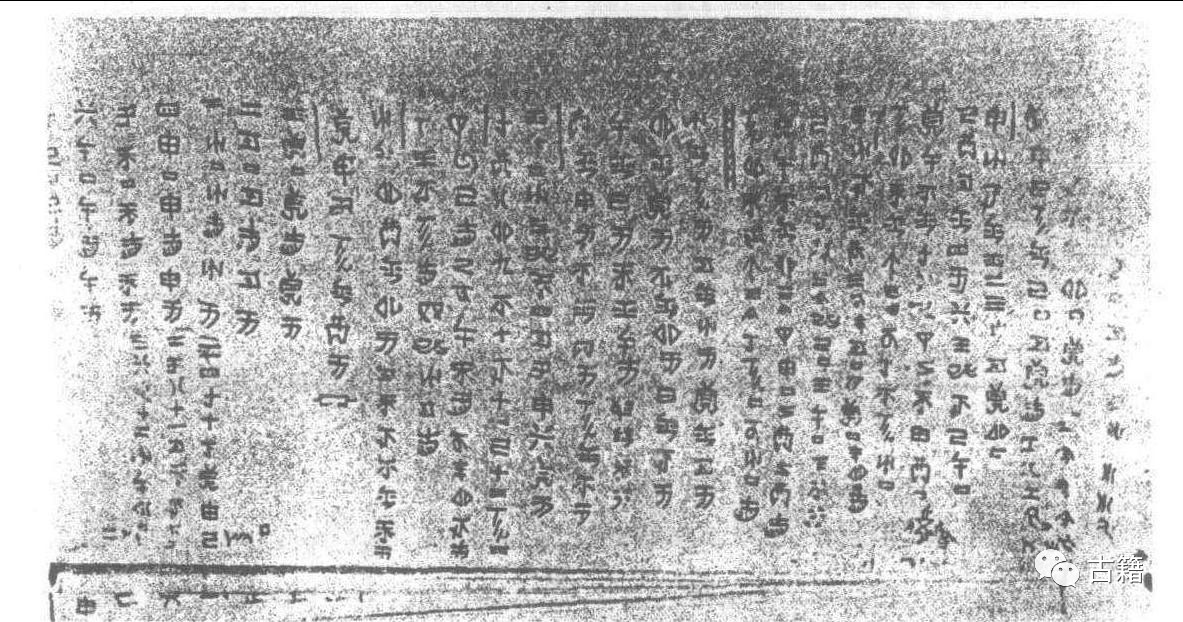

彝文母书

彝文公书

彝 文

|

【本文地址】

返回搜狐,查看更多

返回搜狐,查看更多