| 盗梦空间的灵感来源?揭秘埃舍尔幻觉艺术背后的谜团 | 您所在的位置:网站首页 › 黑白画简单花瓶 › 盗梦空间的灵感来源?揭秘埃舍尔幻觉艺术背后的谜团 |

盗梦空间的灵感来源?揭秘埃舍尔幻觉艺术背后的谜团

|

Cycle,1938 这就是他的魔力。自埃舍尔学习装饰艺术以来,他就疯狂迷恋上了几何对称性图形连锁重复式的表现形式,这种装饰能让人产生一种“近看是这么一回事,远看又是另一种图像”的视觉落差效果。通过不断地学习、模仿,埃舍尔开始不满足于仅仅在平面上的视错效果,更是大胆地在三维空间上大做文章,开始了他长期的视错艺术之旅程。 无法归类的艺术中的数学逻辑 在二十世纪画坛上,埃舍尔(Maurits Cornelis Escher, 1898-1972)的作品像一朵新鲜的奇花,在科学与艺术的合谋之下,给予人们奇异而又繁复的印象。 埃舍尔念中学时美术课是由梵得哈根(F.W。 Van der Haagen)教导,奠立了他在版画方面的技巧。21岁时进入哈尔伦建筑装饰艺术专科学校读3年,在该校受到一位老师美斯基塔的木刻技术训练,这位老师的强烈风格,对埃舍尔后来的创作影响很大。 从1923年到1940年,埃舍尔到南欧旅居作画。首先到意大利住在罗马,后来到意、法、西三国地中海沿海地区游览,一直到1934年才离开义大利到瑞士住两年。在布鲁塞尔住5年。1941年回到祖国荷兰黑弗森市定居。 从他这段简单的学习生涯看来,我们可以看出两点:一是埃舍尔随著自中古欧洲北方画派画家的传统习惯,在一生中花一段日子到南欧拉丁民族各国旅游。旅游的印象常常可以在画家作品中,以某种形式或技巧表达出来。埃舍尔的不少木刻就是取材于南欧建筑物或风景。再把它整理成自己的意象而表现出来。二是埃舍尔生长在20世纪艺术繁盛时期,可是他的作品里找不到一张是属于某一画派的。 埃舍尔的作品可能是与二十世纪科学研究不谋而合的艺术创作。有数不清的数学家和科学家利用埃舍尔的纯艺术作品,来帮忙了解一些科学上图解构想。埃舍尔本人对这些事实感到惊奇和愉快,他承认说:“我对数学一点也不通。” 埃舍尔的木刻都是用梨树依树干切开的木板刻成,即所谓的木口木版。因此很能够刻出细緻的形象。他一生的作品,可以分为数方面的表达法,当我们了解他的这种表现内涵时,自然就会对他的版画发生许多有趣的联想,不禁赞美他丰富的思考和幻想力。 埃舍尔画作融入了许多错视,真的会让人就“陷入其中、出不来”,而且像是电影《全面启动》就运用了埃舍尔所使用的“上下楼梯”的错视原理!真的看电影《全面启动》时也常让观者的脑子“出不来”。另外埃舍尔的作品也可说是“艺术中的数学、数学中的艺术”,因为他的作品裡真的融入了许多数学原理。国立台湾师范大学数学系许志农教授团队曾专研破解其中奥妙,并拍成影片,让大家更容易理解。 埃舍尔的空间诗学 埃舍尔毕生创作488件版画作品当中为人所津津乐道的是其运用了数学逻辑、错觉透视和视觉心理,结合重复的人物造型与不可能之建筑体,打造出兼具游戏式和科学感的谜样图像,作品冲击着观者的视觉感官,并挑战著世人固有的逻辑思维。 从艺术爱好者到数学家,截然不同背景的人皆深深著迷于埃舍尔所创造的虚实意境,展览观众在欣赏看似相近的图像作品中,得以细细品味大异其趣的谜语,挑战自我的洞察力与解析力,透过埃舍尔不可思议的魔幻视觉艺术,体验一场前所未有的跨领域解谜之旅! 埃舍尔因其绘画中的数学性而闻名。他的主要创作方式包括木板、铜板、石板、素描。在他的作品中可以看到对分形、对称、密铺平面、双曲几何和多面体等数学概念的形象表达,他的创作领域还包括早期的风景画、不可能物件、球面镜。 1. 规律延续法则 在二十世纪初期,在意大利乡村,他见识到了摩尔人的墙壁和天花板的装饰设计,引发了他对几何图形的巨大兴趣。

埃舍尔研究摩尔式装饰的手稿

Fish / Duck / Lizard (No. 69), 1948 我们也可以发现:当我们在近距离仔细观察这些装饰的细节的时候,看得出它是由许多被精心设计出来的多边形组合而成;而当我们粗略地远观这些装饰,却会把它们看成大量的三角形、圆形、方形、菱形……这是因为,人眼总是最容易被简单的对称图形所吸引,它有时候会消除那些复杂和不熟悉的事物,帮助我们用最简洁的形式来观察现实。 2. 图像连续法则

Puddle,1952 埃舍尔的这幅作品《Puddle》,尽管泥泞的水坑只展现了支离破碎的倒影,我们也能马上辨别出这是一幅树林的倒影。这也正反映了连续法则的原理:我们对于空间的感知具有连续性的倾向,视觉感知系统会帮助我们自动填补被覆盖的部分,使之成为一个连续的图形。

Magic Mirror,1946

在这组自行车的图像中,当我们观察右边那幅多了一面墙的图片,我们会自动理解为:一面墙挡住了两辆自行车的前半部分和后半部分。而不是:两辆只有半截的自行车紧贴着墙角。 3. 黑白互补 解释埃舍尔惯用的黑白互补方式作画的最佳案例,一定要数著名的“花瓶幻觉”了。

Rubin vase 在这张图中,它即展示了一个白色的花瓶,又显示了两张面对面的黑色人脸。人脸的轮廓成为花瓶的外壳,或者说是花瓶的形状分割出了两张人的脸庞。即便我们早已发现这张图上的两个不同的表达对象,我们却无法同时观察它们——当我们想要观察花瓶的时候,黑色就沦为了背景;而当我们企图观察人脸的时候,花瓶也消失不见了。

米兰皇宫的展览直接搬来了两个真实的鲁宾花瓶,在倒影与真实花瓶的比较下,可以发现倒影的花瓶幻觉更为明显。 4. 从平面到空间

在幼年学习生涯就毫无数学天赋的埃舍尔,居然在离开校园多年之后迷上了研究数学中的那些“不可能图形”。这些图形看起来即平衡、稳固,象征着完美,它们却又无法从平面的纸上跃于现实之中。

Belvedere,1958

Relativity,1953 埃舍尔的高明之处在于,他并不满足于在这些平面图形上做文章,而是将这些违背规律的细节隐藏在图像之中。这些作品乍一看好像只是普通的建筑风景画,埃舍尔让他笔下的人物在这些建筑中讲述着自己的故事:在作品《景观楼》中,王子顺着梯子向顶楼的公主爬去,底楼戴着形如魔鬼尖耳帽子的皇后正和侍者愉快地交谈着,而牢房里的犯人不耐烦地将头伸出铁栏杆之外……埃舍尔赋予了这幅画故事情节,让观赏者忍不住联想作品中所蕴含的故事,却忘了观察这个观景楼结构的合理性。 同样的,在《相对性》中,埃舍尔展示了一个三个楼梯交错的建筑空间内部。画中的每个人物都仿佛在顺着楼梯行走,然而他们却脱离了引力规律,有的在楼梯正面行走,有的驻足在楼梯背面。处于空间各个方向的楼梯朝向让我们无法确定在这个空间里,究竟哪一面才是地面,哪一层才是至高点。

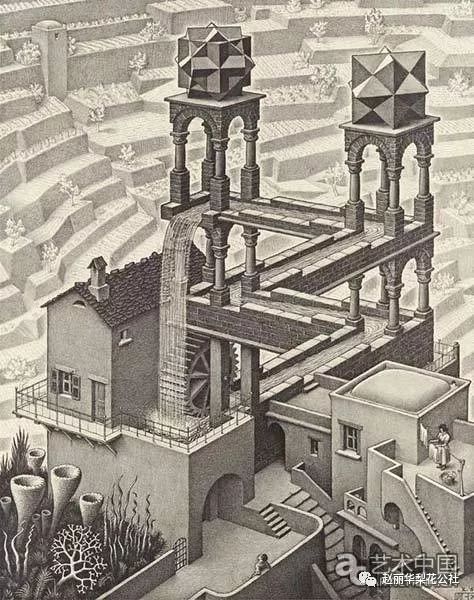

Waterfall, 1961 到了1961年,埃舍尔最著名的《瀑布》诞生了。《瀑布》又名《永动机》,描绘了一个可以靠“循环流淌的瀑布”来使流水轮永远运动的建筑。除了如同其他同期作品一样把一个结构错误的建筑一板一眼地搬到纸上,埃舍尔在这里对于主体与背景的处理也叹为观止,虚化的横向梯田背景与垂直线条的建筑相结合,不但没有让画面看起来太复杂,反而达到了一种平衡,利用线条方向与色阶的对比让欣赏者的视线集中观察于建筑本身。 同时,在《瀑布》中的建筑顶端有两颗多面体球。这两颗球并非埃舍尔无意为之,而是他另一个著名的研究领域:柏拉图固体。它们所有的顶角、棱边、面,都绝对相等。

Order and Chaos,1950 5. 凹凸法则

学过素描的都知道,当我们在画圆球石膏的时候,如果明暗交接处处理得不到位,那么这幅画看起来就会不像是浑圆的石膏体,有时候看起来像是圆片,有时候甚至看起来像是凹了进去。 有了明暗,我们可以很容易地通过视觉观察的经验判断出对象的透视关系。埃舍尔的大多数作品都是无法在现实生活中找到参照物的,仅靠他高超的想象力和得心应手的透视技法,才让欣赏者对于他描绘的对象产生“真实”的错觉。

策展人特意在展厅中放了一面镶嵌着凹陷的和凸出的球体,让欣赏者能够直观地观察到不同凹凸程度的球体反射出的亮部、暗部、环境色的变化。

Three Spheres II,1946 6. “德罗斯特效应”

埃舍尔巧夺天工的透视技法,最好的证明则是他展现“德罗斯特效应(Droste effect)”的递归透视的艺术。 一张“德罗斯特效应”的图片里,会有一部分是整张图片的样子,而这一部分里又有一小部分是整张图片的样子……然后一直无限重复下去。起初,埃舍尔只是简单地使用一点透视的技巧,和基本的“德罗斯特效应”一样,每个重复的部分都相互平行。

Gallery,1946 在埃舍尔对这种透视表现方法后期的研究中,他开始不满足于简单的平行透视,而是选择挑战高难度的扭曲透视,把透视点消失在旋涡之中。

这种表现手法类似于中国的一个古老的故事:从前有座山,山里有座庙,庙里有个老和尚在给小和尚讲故事:“从前有座山,山里有座庙,庙里有个老和尚在给小和尚讲故事:‘从前有座山……’……”……

Print Gallery,1956 《画展览馆》就是这样的一个作品。当我们站在展览馆里看埃舍尔的这幅作品时,会发现画里有个人在展览馆里看画里有个人在展览馆里看……

读懂《画展览馆》的正确方法 很难想象,上世纪50年代的埃舍尔是如何不依靠电子绘图设备,单纯靠想象力来完成这幅作品的。不过,《画展览馆》透视点中央的一个边缘模糊的留白圆点,则证明了埃舍尔“天才也难免有失误的时候”。埃舍尔承认,他实在是不知道这个扭曲作品的透视点中央应该怎么画了,只好把它空在那儿,并且在画作中央签上了自己的大名。 这可能是唯一一个会把自己大名签署在画作最中央最显眼位置的艺术家。

后人则依赖电子技术帮助埃舍尔完成了他未完成的遗作 埃舍尔对意大利的依恋,也让意大利人为他的这次特展付之于涌泉。相比过去举办的意大利国宝级艺术家波丘尼诞辰百年展、梵高、米罗、高更展,埃舍尔的这次展览布置得称得上是惊喜连连。也许是因为埃舍尔的作品本身就老少皆宜,即便是没有艺术细胞的、对艺术并不了解的人,都愿意在他的作品前驻足观察,欣赏它们的奥妙。在这次展览中,为了更好地让理解能力较弱的儿童也能看懂埃舍尔,每个展厅特地在低矮的地方布置了许多能够让儿童参与动手的拼贴画,让孩子们也能像埃舍尔一样“创作出”视错觉效果的画。 另外,正如埃舍尔的那些常常让人摸不着头脑的画一样,策展人也有意将个别展览空间设计成峰回路转的迷宫形式,借用镜子来造成环境的对称效果,帮助游客进一步体验了埃舍尔作品中“空间无限延伸”的错觉。

哪个画家能像他那样,用这些古怪的,恶作剧似的作品,吸引所有非艺术界专家的注意力呢?当游戏《纪念碑股》一再占据各大排名榜首的时候,你可别忘了,这是一个执着的荷兰艺术家,在二战时期自己阴冷的家中伏案数十年研究出来的杰作啊。

——转自艺术中国,网络 zhaolihua39返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】