| 何大齐:画骆驼祥子,留下老北京记忆中的样子 | 您所在的位置:网站首页 › 骆驼祥子封面插画 › 何大齐:画骆驼祥子,留下老北京记忆中的样子 |

何大齐:画骆驼祥子,留下老北京记忆中的样子

|

何老生于1940 年,今年已经78岁了,不过声音依旧洪亮、底气十足,在讲座现场,即使何老不用话筒,大家都能听得特别清楚。 何大齐家族自嘉庆年间即定居北京,是难得的地道老北京。儿时他就自学书画,多年创作不衰,那个时代生活的大环境,旧京的种种细节和习俗,都从没有离开过他的眼睛。 何大齐先生就是一部“北京活字典”,他说自己生于北京、长于北京,一辈子没有离开过北京。他家从浙江绍兴到北京为官到他这已第六代,这样“纯粹”的北京人现在少有,能拿起画笔记录下那时候“纯粹”的北京的人更是少有。 “青睐”的传统是,每一位主讲嘉宾在结束活动后,在青睐的留言簿上留下“墨宝”作为寄语,何大齐老先生有个“第一”——他是第一位拿着货真价实的毛笔和墨水为我们写寄语的主讲嘉宾,苍劲有力、运道十足的字体落在纸上,可以说是名副其实的“墨宝”了。 在现场,何老认真地为每一位拿着他插画书的读者留字签名,看着他稳健、认真的模样,竟让人内心生出些感动,希望何老可以画得更久一点。

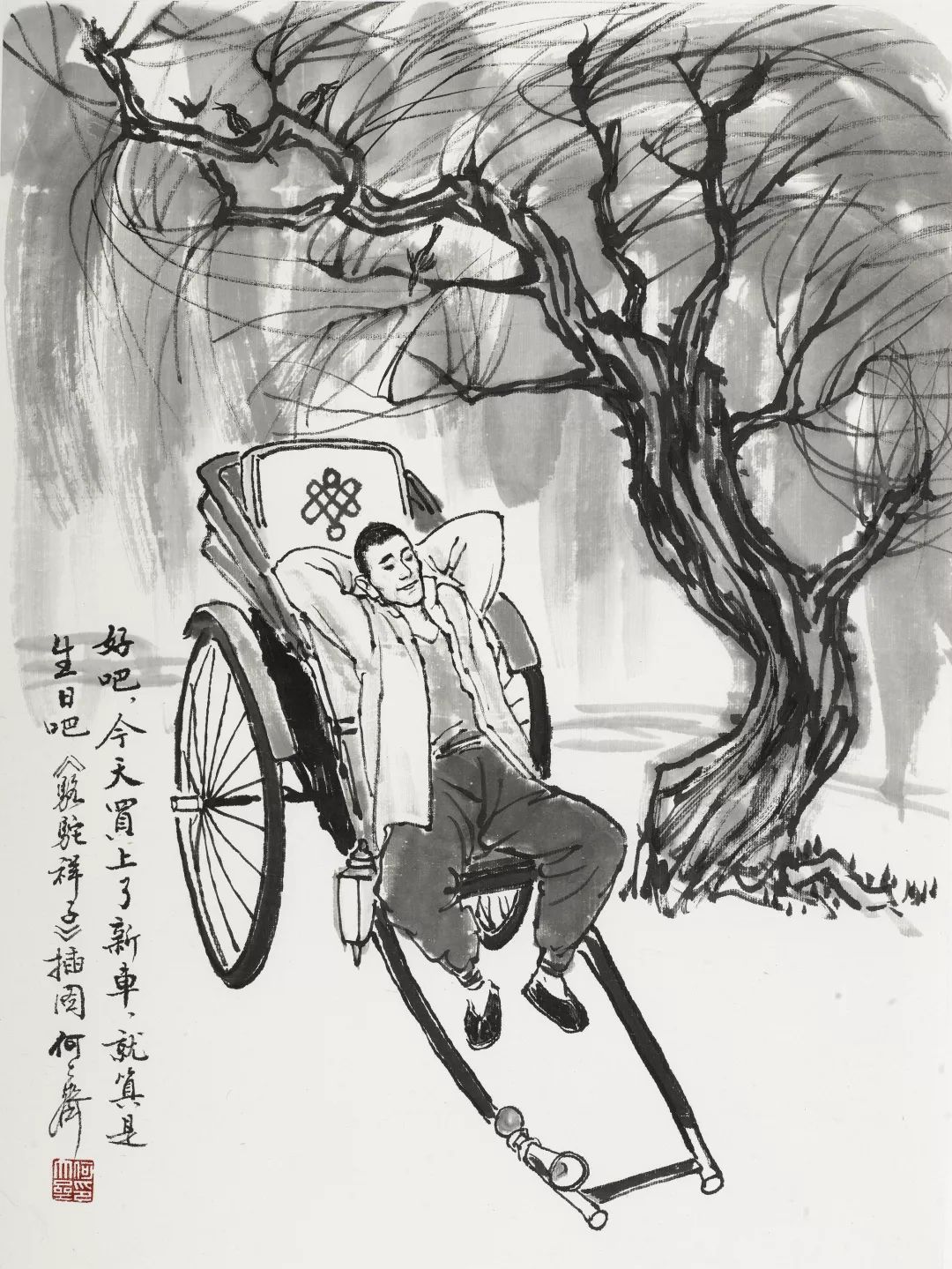

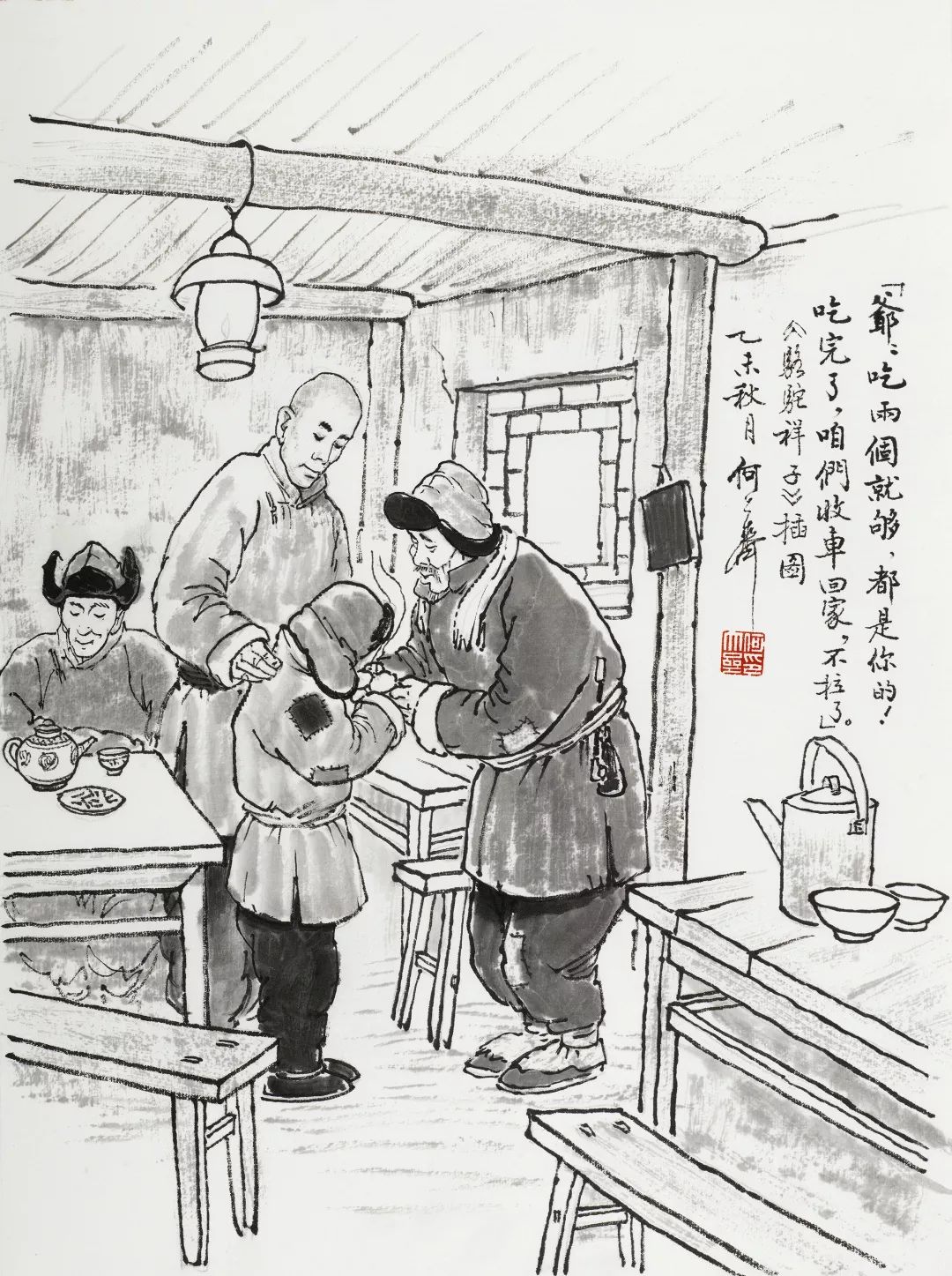

在地铁公交里观察行人寻找创作祥子和虎妞的创作灵感 给老舍画《骆驼祥子》的插图可不只我一个人,《骆驼祥子》是北京的事儿,又是民国时候的北京的事儿,这是老北京的事。出版社要找一个熟悉北京的人来画这个,所以就找到了我。当时我接这个任务的时候,还真是有点犹豫,因为给老舍的《骆驼祥子》画插图的可不是我一个人,以前有好几个版,而且还有电影、话剧版本,人们对于骆驼祥子已经有了一个好像比较固定的认识,所以我要再画的话大家能不能认可? 我那会儿就使劲读小说,一边看一边记。记什么呢?我就记那些情节,尤其是这个人物,他的命运发展的一些关键节点,关键地方呢应该有一个插图来表现。因为插图毕竟不是连环画,插图呢要找到小说的情节、脉络和发展。最后我挑了24幅画,也就是24个节点。挑出来之后,我还要想怎么去塑造关键人物的形象?比如这个虎妞,我怎么找?那一段时间我老坐公交车、地铁什么的,我就专门看跟小说里描述的虎妞、祥子相像的这些人去找灵感,我记住这些人的外貌特征,从各个角度观察、看,回家之后再根据我的想象做一些加工。 虎妞其实不是一般的女人,三十七八岁了还没嫁人,长得是又胖又丑又老,就这么一个形象。可是您想想,如果说把这虎妞画得又胖又丑又老,这形象也不好看,让人觉得看着也不舒服,是吧? 画一个人物怎么算是画好?不光是脸上表情。大家注意,我觉得这个也是咱们对于欣赏人画艺术的一个常识。就是说人的性格不仅表现在脸上表情、眉眼之间的表情,还表现在他的动作上,就是肢体语言。肢体语言、面部表情、容貌这三个给结合起来,才能有出色的作品。

要画出好的插图 一定要对生活有深刻的理解 勤奋好强的18岁青年祥子到最后一身的病,喝酒、抽烟,被社会所抛弃,是什么让他一步一步变成这样的?通过画这个小说,我对祥子所处的社会有了更深的理解,对小说也加深了理解,也对旧社会劳动人民悲惨的遭遇有了更深的理解。民国的北京是有钱人的天堂,也是穷人的地狱,祥子跟虎妞结婚以后住在大杂院里,那里面的人,都是饥一顿饱一顿的状态。 有了这样的理解之后,我也明白了插图对于文学作品的作用,需要明白的一点是,插图不能作为文学作品的图解,因为你必须要加上你自己的想象和发挥。比如说我是画画的,其实我内心就觉得我是一个演员,我演出的时候不会完全按照剧本的描述,我一定会加进自己的理解。或者说,文学作品就好比是歌词,我画插图就如同给他谱曲。能够插上音乐的翅膀,变成深层次的东西,并且让人能理解、能懂。 画插图要对生活有一定的理解。我从小就生活在北京,我对下层劳动人民的生活非常了解。唱大鼓的、卖小吃的,我都见得多了,他们的表情、动作、语言我都很熟悉。我那时候经常去市场之类的地方画画,但是我都是偷着画的,现在叫偷拍,我那时候叫偷画。 所以画祥子的时候,我也融入了我的这些观察和积累,比如祥子从军阀手里逃出来,走的是模式口,我画这个模式口是有根据的,那时候是只有羊肠小道,不像现在这样。那么祥子走到西直门,找了个理发的,又到小摊上吃了点儿豆腐脑,这些我都画得十分丰富,也体现了当时老北京的风貌,比如,这理发挑子什么样,理发的椅子都是小抽屉,抽屉里面是理发工具,这都是老北京标志性的东西,还让理发的手里拿个小筐,装碎头发,不能随地乱扔。 我上学的时候是在41中,西边就是白塔寺。我中午就去白塔寺画画,一直坚持到现在也没停。我没专门学过美术,我是学中文的。画画一直没扔,2008、2009年的时候我画了北京民俗风情,就是从我小时候的记忆中抽出来的,已经画了60幅了,我打算再画60幅,再出一本书,进一步理解北京的人与事。 画这些东西其实也是勾起了我过去的回忆,大家都知道现在有一股怀旧潮,因为北京现在变化太快了。就咱们坐的这个地儿(东三环)在上世纪80年代还是一片农田,北京的巨变引起了无数人的怀旧思绪。我继续把北京民俗风情画完,我还想把老舍的《四世同堂》插图再做一做。 我把自己看作是老北京文化的传播者,把老北京记忆中的样子留下来是我能做的。我有一幅长16米的烟袋斜街街景画,画的是三十年代末四十年代初时候的烟袋斜街,当然,我是从八九十岁老人那里问出来的,因为现在那里全是酒吧和卖旅游产品的了。

《茶馆》插画是看着电视转播快速临摹下来的 《茶馆》演的最精彩的一版,对我来说就是第一代演员演的,也就是于是之、郑榕、童超那些人演的那一版。我记得80年代我看的是实况演出,我就一边看一边画,这都是我看着电视画下来的,所以速度要很快,这都是速写。像写草书一样地画出来的,但是表情特别生动。出书的时候编辑看了我这些速写作品说,别重新画了,所以出版社就这么用起来了。 王掌柜的命运跟祥子差不多,一心想要把事业搞起来,最后却屡屡受挫。王掌柜毕恭毕敬地招待客人,军阀混战的时候,屋里都装修了,后面都成了旅舍。还没干呢,就老有人来勒索的。 唐铁嘴,给人看相、抽大烟,骗钱、蹭吃蹭喝。在天下大乱的时候觉得“我现在还真是不错,身逢盛世”,他认为,天下越乱的时候找我算命的人越多啊,我就越能赚钱呀,原来抽鸦片,现在抽白面了,“两个强国伺候我一个人”。 《茶馆》有很多文化基因在里头,有很多过去的礼节,比如那个只会请安和拜拜、性格善良软弱的松二爷,养的是小黄鸟、拿的是精干灵巧的小鸟笼子,喜欢斗蛐蛐,逮谁跟谁请安,这个动作我就抓住了并且给他画下来了。常四爷经常说他:“你能写会算,你为什么不找个事儿干呢?”这其实也体现了常四爷的人物特点,因为倔强的常四爷很刚强,还当过义和团,有反骨,后来又卖菜,有自食其力的意识。刘麻子是人贩子,弄了一个怀表揣在兜里的,经常拿出来显摆;二德子就是地痞流氓。 所以,这些人物特点都能抓得住,画的下来,那么这插画就算是画成了。

互动问答 提问一:您的水墨插画画得这么好,您的画画功夫是不是童子功? 答:要说童子功呢,我上小学的时候就爱乱画。十五六岁的时候开始拿着速写本写生。奶奶坐在椅子上睡着了我就画她。其实就是热爱,现在的孩子们如果要学什么东西,最要紧的是培养兴趣。你不用限制他,只要兴趣足够浓厚,他画着画着就会明白了。比如说我,画画中的基础知识,比如结构、比例、透视,这些都是我在画的过程中自己明白的。我出的那本《燕京往事》里面就有很多速写和素描,暗部丰富极了。 你要想学的话,一个方法,你就拿起笔来画。有了问题就促使你进一步学,学源于思。有的人到了老年之后就什么都不想,说的都是吃喝拉撒睡这点事,不去探讨点问题去,这个东西是最要命的,现在很多小孩也是,都快报专业考大学了,想学什么都不知道,这也不太好。 提问二:有没有推荐的书和练习方法? 答:我上大学的时候是1961年,赶上那年美院不招生,所以我才学的中文。但是我不后悔,后来我去教育学院搞美术研究,我就发现很多画画的老师和人,他们的文化基础很差,虽然不至于什么都不知道,但是他们的知识储备和文化素养也很差。 我一直觉得,文学是艺术的根,你把文学学通了,其他的都一通百通。我讲书法的时候呢,文学也讲,书法的技法也说。书法就是多种艺术的综合体,汉字有三美:字形美、音美、意美,如果你拿书法写一首诗的时候,三个美都体现。如果你不懂的话,那么你的线条走向等等就都不一样了。书法里最忌讳写的一样。所以我觉得呢,技就是技巧,技巧到一定高度就可以完全融化,是你抒情的手法手段,这没有多年的锻炼是做不到的,它能让万事万物都有人的感情在里面。齐白石,一是有技巧,二是有文化修养、生活阅历。越熟越俗,熟后要生,才对。卖弄不能没有内容,没有灵魂。所以一是要在技术上千锤百炼,二是要在文化上多学,美学更是要学一点。 我最近新作了一本书法书,是给孩子们的,叫《给孩子的汉字历》。我精选了60个汉字部首,通过书写、绘画和解读,配以描红的形式,让孩子们掌握汉字的造字精髓、识字的技巧,同时感受汉字之美、学习隐藏在汉字背后的丰富的知识。每一天认识一个部首、认识一个字,同时也认识了一组同类的字,一年365天就能认识四种造字的方法,把握汉字的整个造字体系。 提问三:美学如何跟画画、书法相联系呢? 答:我是没事时候把美学书当小说看的。美学是有规律的,它是一门哲学,是形式感上的美,对立统一是最终的法则。三个横一个竖,三个横一定要不一样,这就对立起来。人的长相本身就是对立统一体。在对立之中求统一,有方向的对立、粗细的对立、长短的对立、正斜的对立,这些因素要统一在一个字里。 中国的艺术都相通的,你看太极。道理都是统一的,就是对立统一。 提问四:欣赏了您的《茶馆》插画,发现您运用长线条特别多,也用得很好,可以跟我们讲讲长线条的使用和训练吗? 答:你这个问题问得特别好,长线条的运用好与坏决定了这个人物有没有筋骨。二十多岁的时候我就练字,我在画画的时候就有书法的运笔在里面。一气呵成,上下贯通的,我不由自主就把写字的元素放进去。直到现在,我签字都不愿意用硬笔签,我就愿意用毛笔。 我有时候看电视,看到电视里有些人把笔当刷子用的(众人哄笑),那都(不对)的。不管是写字还是画画都要学会换锋,运笔考验的是功夫。速写主要靠线来表现造型,你心里得有这个感觉,把握住了才能画得出来。 在我看来,文化修养越低的人越喜欢画要画得像、字写得越端正,但是很多有个性的字、有个性的艺术是绝对不能否定的。比如程砚秋的戏只在知识分子里有人关注,抑扬顿挫。所以艺术做到雅俗共赏是我们追求的目标,但是真正的雅俗共赏,一生都未必能达到。 文/本报记者 雷若彤 文字整理/右右 本版插图选自何大齐绘画作品 编辑/王勉

关注我们 公众号ID:bqttfk 一起见证人生传奇返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】