| 那些曾被你忽略的音乐节主题,背后蕴藏着大名堂! | 您所在的位置:网站首页 › 音乐主题名称大全 › 那些曾被你忽略的音乐节主题,背后蕴藏着大名堂! |

那些曾被你忽略的音乐节主题,背后蕴藏着大名堂!

|

从2012年开始,草莓音乐节开始设定每年音乐节的主题,纵观历年来草莓音乐节的主题,都反映出它对于当代青年生活的关注。譬如2014年,草莓音乐节的主题“SNS life is rubbish, get a real life!”暗含着对数字时代的反思;2016年的主题“虚拟即现实”则结合VR元年的时代背景,希望打造一个介于虚拟与现实之中的“第三空间”,在这里,乐迷可以更随性、自由、无所顾忌。 2016年是中国音乐节市场再次爆发的一年。据小鹿角智库不完全统计,去年国内市场上的音乐节数量已经超过了200个,在39%新出现的音乐节中,很多都是以景区旅游为主打,主题也大多与当地旅游环境有关。看起来音乐节市场已是十分火热,但明目繁多的背后,我们究竟又记住了几个品牌呢? 现实的情况是,这些音乐节中能够真正拥有独立概念、形成独特气质的可谓少之又少。大量音乐节出现,却难以与乐迷形成有效的情感联系和互动,没有品牌生命力,钱花光后亦难逃早夭的命运。 在充满摇滚反抗精神的上个世纪,音乐节的主题往往和社会环境有关。1969年,一场史无前例的音乐节在伍德斯托克举行。当时正是美国战后思潮最激烈的时刻,社会内外矛盾激化,年轻一代渴望和平与平等,想法却难以得到社会认可。于是聚集了一代嬉皮的伍德斯托克音乐节主题“和平、反战、博爱、平等”,成了那个时代以至整个音乐史上的响亮口号。

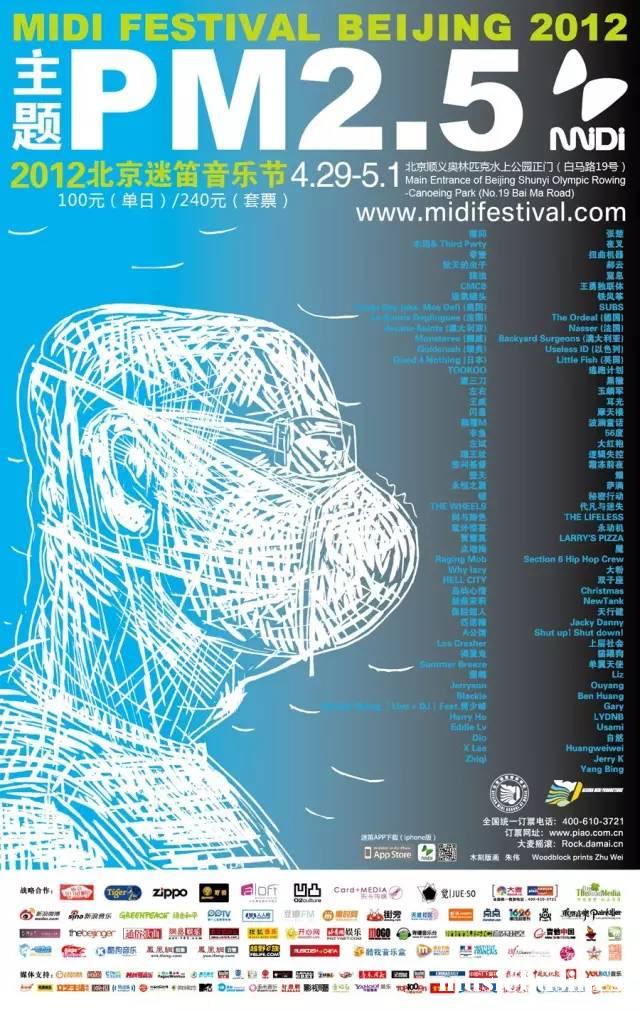

每年3月在美国奥斯汀举办的文化盛会西南偏南(South by Southwest)音乐节,它在2010年提出的口号“Tomorrow Happens Here.(明天由此诞生。)”同样使人印象深刻。这个以科技和音乐的跨界著称的音乐节,也在其宣传口号中显示出了十足的未来感。 回到国内,被称作是“中国的伍德斯托克”迷笛音乐节,每一年都也会推出与时代相结合的主题。MTV曾评价说:“想知道中国正在发生什么变化?没有什么比去迷笛音乐节逛逛更好的方法了。” 回顾迷笛历届主题,环保时事是其中最重要的元素,从2005年的“拯救中国河流”、2007年“绿色与和平”、2010年的“低碳生活”、2012年的“PM2.5”到2014年的“减少鸣笛”,都通过简单直接的主题和醒目的海报设计表达了对环保问题的关注。其中2007年也成功让“绿色和平”——世界著名的NGO(非政府组织)——在中国大陆得到了非常好的推广。

2012年迷笛音乐节“PM2.5”主题海报 另外,迷笛也积极关注其他社会问题。2003年“摇滚支持动物保护”和2011年“爱熊行动”也都呼应了长久以来社会中存在的动物保护问题。2017年迷笛最新的主题“点亮眼睛”将视线投向了致力于解决低收入地区学生视力问题的公益组织“点亮眼睛(Education In Sight)”。

2011迷笛音乐节“爱熊行动” 作为一个主打摇滚的音乐节,在迷笛音乐节的主题中贯穿着摇滚精神。其中最具代表性的是2004年的“永远年轻永远热泪盈眶”和2006年的“中国摇滚20年”。迷笛音乐节可谓见证了中国摇滚在新世纪的发展。当然,随着观众音乐口味的多样化,迷笛也早已开始尝试将多类音乐搬到舞台上。2006年第七届迷笛就有了摇滚、民谣、电子和嘻哈等多种音乐类型,次年的第八届也增设了Hip-Hop舞台。自那之后,“摇滚”没有再直接出现在迷笛音乐节的主题中。 可以说,这些主题都是迷笛音乐节得以生存、同乐迷形成强有力的情感连接,乃至成为文化符号必不可少的粘合剂。 除迷笛外,其他摇滚类音乐节也倾向于借主题向社会发声。第四届彼岸花开音乐节将主题定为“摇滚抗抑郁——理解与陪伴,对抗抑郁症”,呼吁社会对抑郁症这一特殊病症进行更多的关注。 来自台湾的简单生活节,主题传达的则是慢下来的文艺生活方式。正如简单生活节创办人张培仁对于关于全球化时代的思考,“我们更需要了解自己是谁,可以把人的面貌、生活风格慢慢梳理出来,为你此时此刻的生活下定义,让这个样貌产生的影响更大,这就是我们做简单生活节的由来。” 2014年,首届上海简单生活节选择了同首届台湾简单生活节相同的标语——“做喜欢的事,让喜欢的事有价值”,在随后两届,主题也都分别与“创造”和“爱”有关。

一如知乎用户“心律追踪”对2016上海简单生活节如此评价,“ ‘做喜欢的事,让喜欢的事有价值’,我喜欢这样的音乐节,比其他乱七八糟的以捞金为目的的音乐节有意义多了!”这也在某种程度上反映出简单生活节做事细腻、具有独特的人文关怀和简单的生活态度等等特点,给内地观众留下的深刻印象。 其实,通过分析上述音乐节主题我们也可以发现,当下大多音乐节的主题已经由沉重的呐喊开始向倡导新生活方式的方向转移,以期与乐迷产生更多生活和情感上的联系。 实际上,在一些音乐产业较为健全的国外市场,不少细分类型的音乐节同样希望通过主题标语来同乐迷产生精神层面的互动,进而抓住自己最核心的消费群体。譬如位于英国波特梅里恩的Festival No. 6音乐节,不仅融合了音乐、艺术和戏剧等多种演出元素,还具有很强烈的反主流气质,2014年Festival No. 6便推出了“a festival unlike any other, in a place like no other(一个与众不同的音乐节,在一个与众不同的地方举办)”的主题,宣誓了自己的特立独行。

MS Dockville音乐节 同样在德国,作为MS Artville艺术节姊妹音乐节的MS Dockville音乐节,也在其2015年的标语“Summer for art (属于艺术的夏天)”中突出了它的艺术气质;每年在美国西雅图举办的大型电子音乐节Paradiso也在去年以“Digital Meets Nature(数字遇上自然)”的主题展现了它特有的摩登概念。 主打细分音乐类型的的音乐节方面,牙买加最大的音乐节Reggae Sumfest雷鬼音乐节就在今年选择了以“Our Music, Our Festival(我们的音乐,我们的节日)” 作为主题,给人以“举国办音乐节”之感;每年在美国佛罗里达州的盖恩斯维尔举办的The Fest朋克音乐节也在2014年以“I Love To Fest(我爱Fest(聚会))”为主题,采用双关,简单直接且有趣;此外,中国的爵士上海音乐节也在2015年的主题“爵士超体 Super Jazz!”中,反映了它传统但与时俱进的审美趣味。

牙买加Reggae Sumfest音乐节 中国的主办方们通常认为一个音乐节最重要的元素是艺人阵容,当然不可否认,阵容一直都是音乐节卖票的重要竞争元素,所以每年才会有那么多热门的艺人“跑场子”,音乐节阵容分波宣传才十分重要。 但打造一个持续成功的音乐节品牌并非易事,我们认为音乐节的品牌气质和主题内涵其实与艺人阵容一样重要。在当下过于强调艺人IP的背后,也折射出了两个问题:一是随着音乐节市场的繁荣,艺人价格越来越高,阵容却越来越乏善可陈,主办方们不得不想办法差异化,请海外艺人来华演出成为其中一种可行的办法;二是大部分音乐节主办方,并不知道应该将自己的音乐节打造成怎样的气质,也不太清楚自己的目标受众究竟是谁,“音乐+旅游”概念背后要吸引的人流们也并非只是一个数字。他们喜欢什么,热爱什么,在生活中遭遇着什么样的困扰? 音乐节的品牌效果体现在对目标用户群体的精准判断中。遗憾的是,或许是因为这个市场发展的步伐太快了,大部分主办方们正忙着筹资杀入市场,还未来得及细细品味这些问题。 总之,期待2017年的音乐节市场!返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】