| 论文格式编排规范 | 您所在的位置:网站首页 › 起量符图 › 论文格式编排规范 |

论文格式编排规范

|

、宏观总截面

、转置矩阵

、最大电压有效值

。 ④由于使用公式编辑器有时会无法编辑、不显示、行距变大或文字变小,所以简单公式、只有上标的量或只有下标的量,尽量不用公式编辑器,通过单击“开始”选项卡中“字体”选项组中的“下标”或“上标”按钮进行设置。 (3)不宜将元素符号、化学式作为量的符号使用。如: ①硫酸的质量不应写成,而应写成。 ②铜的质量分数不应写成,而应写成。 (4)统计学符号请参考GB/T 3358.1-2009输入。 02 量的表示法 表示量值时,量的单位应置于数值之后,数值与量的单位符号间留一小空隙。在表示摄氏温度时,摄氏度的符号℃的前面应留一小空隙;但是平面角度的单位度、分和秒,数值和单位符号间不留空隙。如: 应是

,(不是); 应是

,(不是)。 表示量的和或差时,宜用圆括号将数值组合,将共同单位置于全部数值之后,或者写成各个量的和或差。如图1‑5所示,其中量l、t、λ为斜体,数字、运算符号、单位符号为正体。图中 l 为长度,单位为 m;t 为温度,单位为℃;λ 为导热系数,单位为。 ■ 图1‑5 GB/T 3101—1993中量的表示法示例 03 单位的名称和符号 (1)量的单位符号无论其他部分字体如何,单位符号均为正体。除正常语法句子结尾的标点符号外,单位符号后不附加标点符号。单位符号应置于量的数值之后,并在其间空半格,如图1‑5所示。如:应是 I =5 A,不是 I =5A。 (2)科技论文中表达量的值,在图、表、公式和文字叙述中,应统一使用国际单位制符号。中文符号只用于小学、初中教科书和科普书籍中。如:应是 I=5 A,不是 I =5安培,或 I =5安。 在没有数字的句子中,应用中文名称。如:应是“等待数秒”,不是“等待数s”。 (3)不能在单位符号上附加其他标志,如加缩写点、上标、下标、复数形式,或在组合单位符号中插入化学元素符号等记号。如:应是

,不是

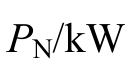

。 (4)单位符号一般为小写。如:m(米)、g(克)、s(秒),只有升的符号L例外。当单位名称取自人名,第一个字母为大写。如:A(安培)、V(伏特)、W(瓦特)、Hz(赫兹)。 (5)升的符号为“L”,小写“l”为备用符号。因为“l”易与阿拉伯数字“1”混淆,故单独使用时,宜用大写“L”。与词头连用时,可用小写(如ml),也可用大写(如mL),但全文应统一。 (6)SI词头符号均为正体,词头与单位符号间不留间隙。词头不可以重叠使用,也不可以独立使用。如:应是μm,不是μ;应是pF,不是μμF。 (7)表示法定单位的倍数单位和分数单位时,应尽可能使数值在0.1~1000之间。如:0.00456m宜写为4.56mm,20000g宜写为20kg,便于阅读。 (8)如果组合单位由两个或两个以上单位相乘构成,可表示为N·m或Nm。如果单位符号也是词头符号时,必须特别注意。如:力矩的单位N·m或Nm表示牛顿米,不宜写成mN(mN是毫牛顿,不是米牛顿)。 (9)组合单位宜只用一个词头,尽量置于组合单位的第一个单位前。如:kΩ·m不宜写成Ω·km。 (10)相除构成的组合单位,或乘和除构成的组合单位,词头应加在分子的第一个单位前,不加于分母,但是质量单位kg在分母中时例外。如: ① 晶格能单位是kJ/mol(不宜写成J/mmol); ② 电场强度单位是MV/m(不宜写成kV/mm); ③ 质量能单位是kJ/kg,导线比热容的单位是J/(kg·℃)。 (11)相除构成的组合单位一般采用两种形式之一表示,应全文统一;分母由两个以上单位组合构成时,分母中全部单位要置于括号中,以免引起歧义,单位符号间的比线(/)只能有一条。如:。 (12)由于分数的输入需要使用公式编辑器,会影响行距,论文内容中有分数时,最好将分数置于一行,将分数线写为“/”,根号写为负指数。如: ① 用。 ② 用。 (13)在图、表中用量与单位相比表示量及单位。如:(长度 l 的单位m)l /m、(质量 m 的单位kg)m/kg、(设备容量

的单位kW)

、(电流 I 的单位A)I /A。 (14)不能把ppm(parts per million)、pphm(parts per hundred million)、ppb(part per billion)、ppt(parts per trillion)等缩略词作为单位。 (15)统计学符号按国家标准GB/T 3358.1-2009的有关规定书写。 04 直播回放 扫码观看直播回放

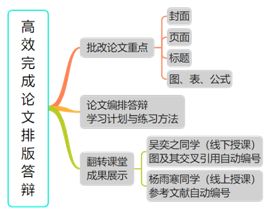

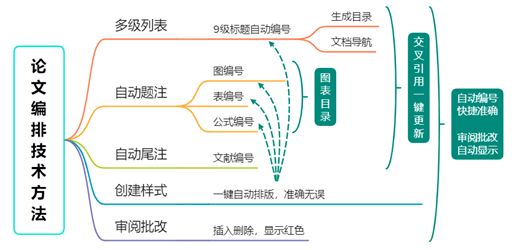

实例讲解 学位论文编辑排版与答辩实用教程

精彩回顾 论文答辩 | 答辩准备 论文答辩 | 答辩礼仪 下期预告 论文格式编排规范 | 外文字母 论文编辑排版技术 | 编号设置(标题自动编号与更新) 论文编辑排版技术 | 编号设置(标题自动编号与更新) 论文编辑排版技术 | 图 论文编辑排版技术 | 表 论文编辑排版技术 | 公式题注(公式的自动排序编号) 论文编辑排版技术| 审阅批改论文 参考文献自动编号与引用 | 插入尾注法参考文献自动编号 参考文献自动编号与引用 | 参考文献(格式) 论文提交技术 | 另存为PDF文档 05 好书推荐 《学位论文编辑排版与答辩》 ISBN:978-7-302-57695-2 作者:姚盈、霍然 定价:46元 扫码优惠购书 作者简介 姚盈:2004年评为高级工程师。2005年起在南京师范大学,电气与自动化工程学院实训中心工作,指导毕业论文近20年。国家大学生文化素质教育基地,南京师范大学教务处,电气与自动化工程学院主办的博雅大讲堂“学位论文编写规范与技术辅导”主讲人。2019年和2020年本教程两节配套微课在江苏省高校微课教学比赛获奖。 霍然:北京大学文学博士,北京外国语大学讲师。主持教育部人文社会科学研究青年基金项目1项,主要研究方向为东南亚社会历史与文化。2020年1月获得北京外国语大学教学新秀奖。 |优势| ■ 配操作微课(600分钟,约60节微课),完全可以自学完成,不用您再不断重复修改格式。 ■ 详细按规范、用技术完成论文,实现编辑排版自动化,配有论文模板。 ■ 节约你修改论文格式时间,减少差错,使您专注于论文内容。 ■ 通过学习,可以了解国标,提高Word综合应用能力,学习答辩技术与礼仪。提高效率,减少差错,提高论文和答辩水平。 ■ 新教师要开课积累经验、申请教改、课程思政项目吗?教程难度适中,实用性强,各年级、专业均适用。教学大纲、授课计划、课程思政、工程认证、翻转课堂、PPT 课件等配套齐全,可作为创新、自发、博雅教材,如开设“科技论文写作”“科技论文与专利写作”等课程。 目 录 第1章 介绍数学符号、物理量、单位等国标在论文中的运用及可能出现的问题。 第2章 按论文撰写步骤,依次介绍新建文档,设置页面、页码、样式。设置“标题、图表、公式自动编号”生成目录,导航。最后介绍师生互动,审阅批改论文的方法。 第3章 介绍参考文献自动编号,中外文献引著规范。 第4章 介绍论文、工程图纸另存为PDF文件及装订方法。 第5章 介绍答辩PPT特点,答辩准备,穿着及礼仪等。 适读人群 1.如果你是低年级同学,想撰写社会实践报告、竞赛设计报告。 2.如果你是想继续深造的高年级学生,要撰写学术研究论文。 3.如果你已参加工作,要编写技术文件、总结报告;今后评定职称,要发表文章、著书立说。 如果你有这些需求,通过阅读本书,按规范科学方法撰写的文章,结构清晰,调整快捷,给自己和读者都带来诸多便利。“磨刀不误砍柴工”。今后撰写任何文章只要稍加修改即可套用。 最后,请同学们边看视频,边操作,掌握方法,最好自制模板。如果使用配套模板,也请大家先观看视频,学会正确使用。 06 精彩推荐 为什么选择HarmonyOS 鸿蒙原子化服务卡片开发完美体验 鸿蒙开发实例|构建轻量级智能穿戴设备用户界面 为什么选择HarmonyOS 鸿蒙原子化服务卡片开发完美体验 鸿蒙开发实例|构建轻量级智能穿戴设备用户界面 CCF CSP-J/S第一轮认证必考知识点:回溯算法 CCF CSP-J/S第一轮认证必考知识点:二值图像的最大连通块 CCF CSP-J/S第一轮认证必考知识点:哥德巴赫猜想 CCF CSP-J/S第一轮认证考纲详解 Python 韩信点兵思政案例(含优惠码) 机器学习案例︱人脸识别和人脸检测(附视频) Python ︱爬取天气预报信息(附视频) 《机器学习》实验指导书(附实验参考+代码) Python爬虫综合实战 │ 创建云起书院爬虫(附代码) Python爬虫实战 │ Email提醒(附代码) Python深度学习 │一文掌握卷积神经网络 CCF CSP-J/S第一轮认证必考知识点:回溯算法 CCF CSP-J/S第一轮认证必考知识点:二值图像的最大连通块 CCF CSP-J/S第一轮认证必考知识点:哥德巴赫猜想 CCF CSP-J/S第一轮认证考纲详解 Python 韩信点兵思政案例(含优惠码) 机器学习案例︱人脸识别和人脸检测(附视频) Python ︱爬取天气预报信息(附视频) 《机器学习》实验指导书(附实验参考+代码) Python爬虫综合实战 │ 创建云起书院爬虫(附代码) Python爬虫实战 │ Email提醒(附代码) Python深度学习 │一文掌握卷积神经网络 返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】