| 器物里的法律:从惊堂木到正义女神 | 您所在的位置:网站首页 › 象征虚幻的东西 › 器物里的法律:从惊堂木到正义女神 |

器物里的法律:从惊堂木到正义女神

|

明代甪端塑像,现存于天同律师事务所 虽与獬豸同为神兽,甪(音lù)端却鲜为人知。甪端和獬豸形貌很相像,头上也有一只独角,审案时经常会亮出这只独角。但不同于獬豸,甪端从不吃人,即使是奸邪恶人。甪端的角只用来辨别谎言,它用角抵住人的肚子,就能判明此人的供词是真是假。 甪端生性聪颖,又好打抱不平,常热心为民间百姓解决争端。人间有案它要问,阴司有冤它也管。相传汉武帝时甪端曾特地前往地狱过问一起休妻案,面对是非不辨的阎王,甪端怒不可遏,头一低就要用角去撞阎王。 在古代,甪端常象征光明正大、秉公执法。故宫太和殿宝座两边就放有一对甪端,以显示皇帝为有道明君。清代苏州地区曾有“甪端出,廉吏现”的民谚。 甪端不仅好正义,也好仁义,相传甪端游学来到孔子故里,被这里的淳朴民风感动,立志将孔子的“仁”学透。于是,在曲阜孔林的石仪队列中,就有一对匍匐状的甪端石雕。 值得注意的是,在西方,独角兽也被认为是纯洁的象征。人们认为它的角的力量能够压制任何道德败坏的事情。这一点与獬豸及甪端的象征意义很是相似。 正义女神

香港立法会大楼楼顶的正义女神像 正义女神的形象最早源于古希腊神话中专职主持公正的女神忒弥斯。在罗马帝国时代,罗马人接受了希腊的诸神,重新创造出正义女神朱斯提提亚(Justitia)。英语中的“justice(正义)”一词就是来自正义女神的名字。 正义女神的标准形象为一蒙眼女性,白袍,金冠。左手提一秤,置膝上,右手举一剑,倚束棒。束棒缠一条蛇,脚下坐一只狗,案头放权杖一支、书籍若干及骷髅一个。白袍,象征道德无瑕,刚直不阿;蒙眼,因为司法纯靠理智,不靠误人的感官印象;王冠,因为正义尊贵无比,荣耀第一;秤,比喻裁量公平,在正义面前人人皆得所值,不多不少;剑,表示制裁严厉,绝不姑息,一如插着斧子的束棒,那古罗马一切刑罚的化身。造像的背面往往刻有古罗马的法谚:“为实现正义,哪怕天崩地裂。(Fiat justitia ruat caelum.)” 13世纪中叶,全欧洲随处可见手拿宝剑和天平的正义女神形象。在罗马法复兴的时代,基督教化的正义形象开始流行。就连莎士比亚戏剧中的夏洛克,也是一手拿刀,一手提天平。 如今,美国最高法院正门石阶左侧就矗立着一尊正义女神像,巴西最高法院前也建有一尊坐着的正义女神像。在西方一些国家的法学院、律师事务所、仲裁机构等也经常能看见正义女神像的身影。如果社会舆论对政府政策或社会现象有不满,新闻媒体上就可能出现以朱斯提提亚为名的警句,如“德国的朱斯提提亚在睡觉”或“朱斯提提亚陷入昏迷了”。 曾有学者对中西方这两种司法象征进行过深刻的剖析:中国古代的司法人员,与其说是法官,其实说是检察官更合适。因为中国古代的审判方式是纠问式审判方式,审判者就像检察官一样要“发现犯罪”、“提供查找证据”,因而必须睁大双眼,像神探福尔摩斯一样,拿着放大镜去找证据。而西方的法官则更像现代法治意义上的中立裁判者,他需要闭上双眼,不受任何先入为主的偏见左右,以智慧和心灵去评判控辩双方的谁是谁非。 二、体现威权的器物 惊堂木

清代光绪年间的惊堂木 惊堂木早在春秋战国时期,即已开始使用。其正式名称叫“气拍”,也有叫界方和抚尺的,俗称“惊堂木”,是一块长方形的硬木,有角有棱,取“规矩”之意。 惊堂木能起到震慑犯人的作用,使得堂下人等安静、紧张。民国初期法院的法官仍使用惊堂木,以严肃法堂、壮官威、震慑受审者。从2002年6月1日起,中国法院都使用“法槌”,以维护法庭秩序、体现法律尊严、控制庭审节奏。这是在重新审视古代“惊堂木”的作用,并借鉴于西方国家在法庭中使用法槌的基础上采用的新举措,实际上是属于古代“惊堂木”引伸与革新的产物。法学家指出,与惊堂木不同的是,法槌的使用更多注入了现代司法理念。惊堂木时代,判官是主体,当事人是审讯对象;法槌时代,当事人是平等主体,法官居中裁判。 法鼎

现存于江西省博物馆的法鼎青铜胄 诞生于春秋时期的法鼎,又名刑鼎,是中国法制文明的最初载体。郑简公23年(公元前543年)“子产铸鼎,昭法天下”,他将法律条文铭刻于青铜器皿鼎上,并置鼎于闹市街头。子产此举,开启了中国古代公布成文法的先例。二十多年后,晋国也把刑法铸在鼎上,向社会公布。 铸刑鼎是中国法制史上的一大进步,它打破了统治阶级专断刑律、任意处置剥夺百姓权利的不合理局面。法鼎也成为了国家法制的象征,完成古代中国从“礼治”到“法治”文明的演进。中国政法大学礼堂门口即立有法鼎,鼎身书有“厚德、明法、格物、致公”的校训。 束棒

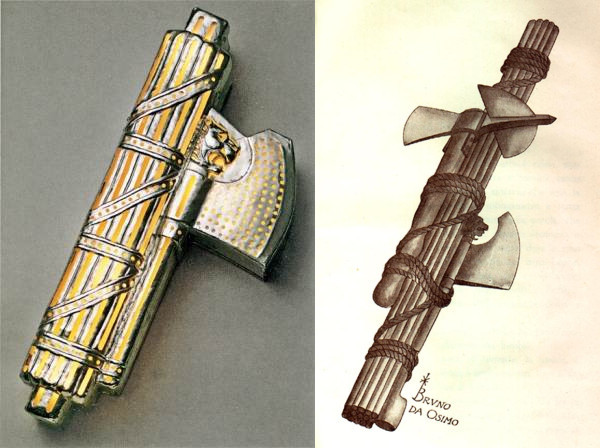

罗马帝国的束棒 “束棒”是罗马最高长官权力的象征。据说这是一把周围绑着一束笞棒的刑具,棒子有粗细之分。罗马执政官巡视时,各地官员需把未下决断的案子,交由执政官决定,若罪不致死,则根据罪行轻重,选择粗细不同的束棒,击打罪犯。 第一次世界大战后,墨索里尼最先提出将“束棒”(拉丁文Fasces)的原意演化为“法西斯主义”,以强调领袖的绝对权威。现在,束棒仍代表权力和威信。西班牙警察的标志是束棒,法国护照封面上也有束棒的标志。 三、标榜公平执法的用具 明镜高悬

江西浮梁古县衙 “明镜高悬”匾额,是中国古代衙门公堂内又一常见器物。据《西京杂记》记载,公元前206 年,刘邦率先进入秦都咸阳,在皇宫内看到无数奇珍异宝。其中有一块长四尺、高六尺的方镜,人站在镜子前会出现倒影,用手按着心就能看见五脏六腑和生病的部位。如宫人有邪心,则胆张心动。秦始皇常以此镜照宫人,胆张心动者杀之。因镜出自秦地,故又称此为“秦镜”,又因此镜功能奇特,人们常用来比喻那些明辨是非、判案公正的法官。 后来,不论是清官还是贪官,为了标榜自己 “公正廉明”,全都在公堂上挂起了“秦镜高悬”的匾额,后来逐渐变成更为通俗的“明镜高悬”,直至清末。从现代观点看,“明镜高悬”体现的是司法官员在审理案件时,既要体察案情,亦要注重证据,力求真相水落石出,实现 “实质正义”。 登闻鼓

西安大明宫遗址的登闻鼓 相传尧舜之时,就有“敢谏之鼓”,周时悬鼓于路门之外,称“路鼓”,百姓有击鼓声冤者,御仆须迅速报告太仆,太仆再报告周王,不得延误。三国两晋南北朝时期,许多政权实体加强了皇帝对司法审判权的控制,他们除频繁地直接参与或干预司法审判活动外,还建立了直诉制度。晋武帝时起,朝堂外悬挂登闻鼓,允许百姓击鼓鸣冤,直接向中央申诉。北魏也在京城宫门外悬设登闻鼓,允许击鼓鸣冤直诉于朝廷。民事如天,可见在贤明君主执政时期登闻鼓确实有上达民情、监督官僚的作用。明代多位皇帝大抵昏庸之君,登闻鼓也就渐渐成了摆设,到清代登闻鼓就名存实亡了。 总体来说,登闻鼓的设立加强了上级司法机关对下级司法机关的检查监督,使民间与最高权力有了一定的连接,为社会正义的伸张带来过希望。 天平

中国常以水代表公平,西方则是天平。西方的市场经济起步比较早,古希腊时期就因为海商事贸易发达,出现了天平一类的交易衡器。天平象征执法的公平公正由来已久。正义女神即一手持天平一手持剑,古埃及的丧葬之神阿努比斯也手持天平,在死者“心脏重量”的审判中,借由比较死者心脏与玛特(真理女神,通常以一根鸵鸟的羽毛来象征之)孰重孰轻来决定其是否有进入死后世界的资格。 天平不偏不倚,体现法的公平中立。就像执法者须秉承公义、不偏不倚,与诉讼两边均保持适度的间距,以免让社会舆论产生有瓜田李下的不当联想。后世欧陆法统认为,法官远离政治是其保持公正中立的原则,一切党派利益之争均不得成为法官裁判的考量因素。 整理 丨 天同诉讼圈 哲哲哲 编辑:唐子然 校对:张美芳返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】