| 将西宁市与海东市合并打造国家区域中心城市和青藏高原第一城研究 | 您所在的位置:网站首页 › 西宁属于青藏地区吗 › 将西宁市与海东市合并打造国家区域中心城市和青藏高原第一城研究 |

将西宁市与海东市合并打造国家区域中心城市和青藏高原第一城研究

|

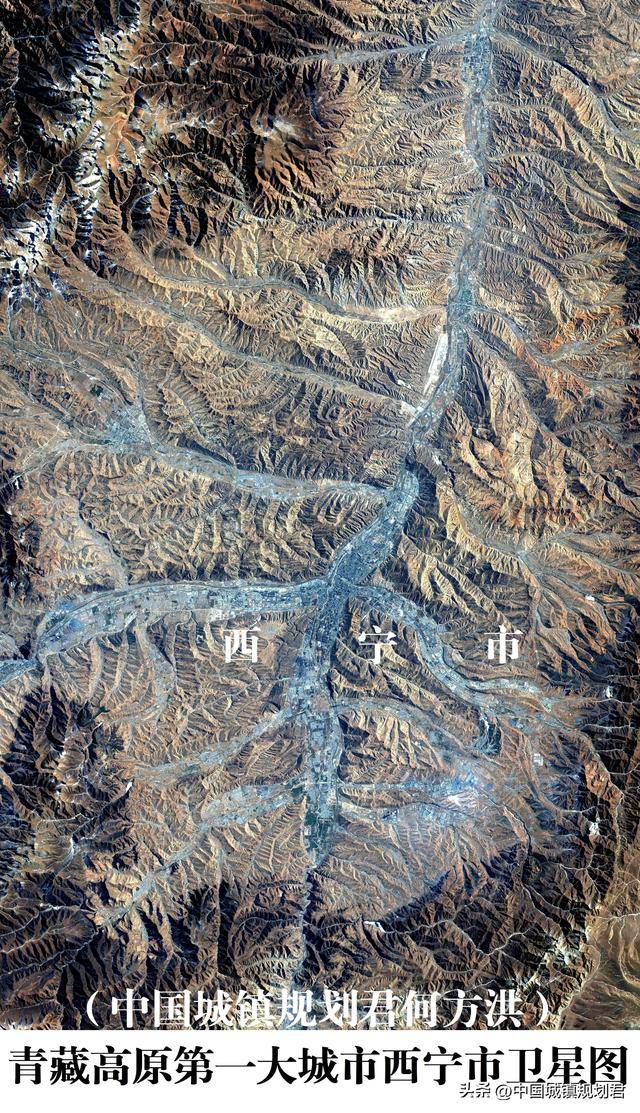

地处青海省东部的西宁市,是青藏高原最大中心城市,人口达238.71万人,是青藏高原唯一人口超过百万的中心城市。2022年西宁市地区生产总值1644.35亿元。

(二)海东市基本情况 海东市是青海省辖地级市,因位于青海湖以东而得名;属于黄土高原向青藏高原过渡镶嵌地带,属半干旱大陆性气候;全市总面积1.32万平方千米,下辖2区、4自治县。根据第七次人口普查数据,2020年海东市常住人口为1358471人,2022年,全年全市生产总值562.79亿元。 海东市位于兰州市和西宁市之间,在新丝绸之路经济带的连接线上,区位条件十分优越。我省“十三五”规划建议指出,要把西宁建成我省现代化中心城市、丝绸之路经济带重要节点城市,把海东建成兰西经济区产业基地、高原现代农业示范区,实现西宁海东一体化发展。建设青海省副中心城市有利于推动兰西经济区和青藏高原区域协同发展,海东市要实现在兰西经济区中部快速崛起,在新丝绸之路经济带快速崛起,需要推动西宁海东一体化协同发展,发挥海东的青海副中心城市作用,努力打造兰西经济区新的经济增长极。 海东市位于祁连山脉东段、青海省东北部,西宁市与甘肃省会兰州市的中间地带。东西长200公里,南北宽180公里。2013年2月,国务院同意撤销海东地区设立地级海东市,成为全国最年轻的地级市之一。 海东西邻西宁,东接兰州,下辖的乐都区、平安区、民和县地处兰州——西宁地区沿湟水河谷一线,是海东衔接西宁,对接兰州的核心战略地区。北京至拉萨的109国道、兰青、青藏铁路贯穿全境。市域综合交通发展目标以机场、高速铁路为抓手,强化海东市作为青海省门户的功能,支撑海东市的交通枢纽地位。此外,以高速公路和国省道区域干线公路为主体,构筑功能完善、高效畅通的市域交通运输网络,支撑和引导市域城镇空间布局和城镇发展,强化区域交通设施服务海东的能力。同时,实现海东市中心城区与西宁一体化发展,积极融入西宁1小时通勤圈;实现西宁中心城区到各县市仅1小时路程便可到达的目标,同时西宁至兰西城镇群和东部城市群的主要县市,也仅需2小时路程即到。

二、打造西宁-海东都市圈的背景 都市圈作为区域资源整合和功能分工的重要空间组织模式,其社会经济地位日益显著。2019年2月,国家发改委发布《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》,都市圈成为我国城镇化总体格局中承上启下的重要一环,是新时期推进新型城镇化的重要抓手。近年来,西宁—海东都市圈的培育发展进入国家和地方视野。2018年3月,国家发改委和住建部印发《兰州—西宁城市群发展规划》,明确提出加快西宁—海东都市圈建设;2019年1月,青海省提出推动西宁-海东都市圈建设,构筑“两核一轴一高地”区域发展新格局;海东市提出加快建立与西宁协调发展机制,积极探索协调错位发展的有效路径,为青海省区域协调发展积累经验。 都市圈是由强大的中心城市及其周边临近城镇与地域共同组成的高联系强度一体化地域,但是并非有了强大的中心城市就能构建成功的都市圈。受制于城市行政级别不对等、地方发展意愿不统一、考核机制不健全等问题,跨行政区资源要素的合理布局受到抑制,不利于城市间的协调发展。特别是都市圈的中心城市往往由于行政等级高,发展基础和发展机遇条件较好,其自我发展能力较强,与周边次中心城市和其他中小城市协调发展意愿不强,周边城市难以从中心城市快速发展中获益,阻碍了都市圈城市间的协调发展。 西宁市如果打造国家区域中心城市,进一步强化西宁市的首位度,带动整个青海省的发展,就需要整合周边的城市资源,那么作为西宁都市圈和西宁-海东一体化区域的地级海东市就是最好的对象,而海东市如何更好地发展壮大,城镇规划君何方洪认为都是值得研究的课题。所以需要探索海东市合并入西宁市的问题,以海东市作为西宁—海东都市圈的次中心城市,如何发挥比较优势、明确战略定位,与中心城市西宁市实现协调错位发展,对于培育发展西宁—海东都市圈、促进区域协调发展具有重要的现实指导意义,对于探索西北欠发达地区都市圈次中心城市与中心城市协调发展的战略路径,也具有较强的实践研究价值。 假如西宁市与海东市能够从行政区划上合并为一个地级市,那么西宁市、海东市合并后的全部行政区划范围合计是七区六县,包含西宁市五区二县和海东市两区四县,总面积2.08万平方公里。两市以全省2.85%的土地承载了64%的人口总量和65%经济总量,是全省的经济增长极和人口集聚核心。这个规模在全国城市体系中,还是有一定分量的。

三、海东与西宁区划合并和协调错位发展的现状基础 (一)海东与西宁合并和协调发展基础良好 海东市与西宁市两市山水同源、地理相近、文化相依。西宁、海东两市大部地区位于青藏高原海拔3000米以下地区,大半山、日月山、拉脊山等山体同脉相承延伸,以湟水河为干流的河网水系相互贯通。两市中心城区直线距离仅40公里,有兰西客运专线、G6京藏高速等相连。两市同属于祁连山河湟谷地文化区,是以农耕文化为主体的多元文化区,民风民俗相似,商贸往来、文化交流历来密切。 两市空间一体化趋势明显,人口流动联系密切。从DMSP/OLS夜间灯光遥感数据来看,18年前即2005年两市空间发展较为独立,到2023年5月已呈现显著的空间连片发展态势;从手机信号数据分析可见,西宁与海东的实际人口流动联系密切,西宁市辖区与海东市辖区、互助县的联系度在青海东部地区排名第二、三位。

(二)海东在综合经济实力、人口聚集和创新资源方面,与西宁差距较大 综合经济实力方面,海东市2022年地区生产总值仅为562.79亿元,2022年西宁市地区生产总值1644.35亿元,海东市仅为西宁市的1/3,海东市人均地区生产总值不足西宁市的55%。 人口增长与流动方面,海东市常住人口增量和增速均低于西宁,海东各区县人口基本呈现净迁出态势,西宁各城区户籍人口均为净迁入;科技创新资源方面,海东仅有1所普通高校,而西宁有10所,海东高新技术企业数量仅11家,远低于西宁85家,海东大专学历以上人才数量仅占全省的13.6%,西宁占比接近60%。

(三)海东门户枢纽、海拔气候、文化特色、农业发展和拓展空间等优势突出 海东门户枢纽优势突出。海东是青海省向东发展和青海融入兰西城市群的门户,位于海东的曹家堡国际机场是青海省唯一的干线机场和国际机场。 海东有一定海拔气候优势。海东市乐都区海拔低于2000米、民和县海拔低于1800米,均处于500-2000米是最适宜人类居住的海拔高度范围,而西宁市域海拔最低点2162米;海东化隆、循化两县沿黄河分布,气候条件较西宁更为宜居。 海东河湟文化特色突出。海东作为河湟文化的发祥地,文化底蕴深厚,境内柳湾遗址、喇家遗址等文化遗址具有全国,甚至国际影响力;海东市生态文化旅游资源更加丰富,4A、3A级旅游景区多于西宁市。 海东农业发展基础和特色突出。海东农业总产值是西宁市的2.52倍;年均增长率保持在5%以上,是西宁增速的1.4倍;海东全年农作物播种面积314.23万亩,是西宁市的1.7倍,主要农畜产品产量多于西宁;拥有2个国家级农业园区和多个省级农业园区,相较西宁优势显著;作为全国第四大天然富硒区,品牌特色突出。海东城镇化水平提升和城镇空间拓展潜力较大。2018年海东市常住人口城镇化率38%,处在城镇化加速发展的关键阶段;海东市辖区人均后备适宜用地潜力大于3500平方米/人,是西宁的1.2倍,西宁城区用地基本饱和,而海东河湟新区、平安区北部、乐都西部地等地区仍有较大土地可利用空间,蕴藏更大的发展潜力。

(四)海东与西宁协调发展面临诸多瓶颈制约 西宁市高端功能不足,集聚过多非省会功能,海东与西宁职能定位缺乏错位引导。目前,西宁市与周边省份省会城市相比,西宁的科技创新、金融服务、国际贸易等高端功能在规模和层次上都有较大差距,人口、交通联系范围局限于省内,对地区发展的辐射带动能力有限,高能耗产业集群、物流基地、批发市场等非省会功能尚未有效疏导;海东与西宁定位衔接不足,在门户枢纽、产业基地等部分功能上存在交叉,存在一定程度同质竞争。海东缺乏国家级产业园区平台,产业发展政策落差较大。西宁市拥有国家级经济技术开发区、青海国家高新技术产业开发区等国家级产业创新平台。海东市工业园区为省级工业园区,在税收政策、土地政策、服务管理、人才流动等建设发展与西宁存在较大差距,对招商引资与产业集聚、两市协调发展造成一定制约。 西宁向东拓展空间受限,海东向西拓展动力不足,空间一体化面临瓶颈。西宁“工业围城”现象突出,空间用地接近饱和,向东拓展受到严重制约;海东市城市建设尚处于完善城市自身功能、提高公共服务配套水平阶段,空间向西向外拓展动力较弱。从2010-2023年夜间灯光数据可见,两市空间相向发展态势趋缓。 两市公共服务有一定协作基础,但总体水平偏低,高等级公共服务设施缺乏统筹布局。海东与西宁部分医院已实现临床检验结果的互认并建立对口帮扶协作机制,但部分公立医院在心脑血管疾病等重大疾病辖区外转诊率较高,总体医疗水平较低。同时,海东与西宁在高等院校、三甲医院、大型博物馆和体育馆等高等级公共服务设施数量方面仍有较大差距,省内大型会议会展、赛事活动主要在西宁举办,未能发挥海东门户枢纽的优势。 两市沿线交通走廊城际交通与过境交通、生产生活交通叠加,交通压力突出。西宁-海东轴线是西宁-海东都市圈乃至全省的核心对外通道,城际交通与过境交通叠加,从规划用地拼合图来看,两市规划建设用地基本蔓延对接,生产、生活组团的交通压力全部聚集于沿线交通走廊,G6高速公路饱和度达到0.85。 两市水资源短缺情况严重,水和大气污染物排放压力尚存。西宁、海东人均水资源量约662亿立方米和1019亿立方米,不足全省人均水资源量的1/10。根据水资源理论可利用量评价,西宁市区水资源承载力状态较差、海东的平安、乐都、民和等大部地区为警戒状态。

四、西宁市与海东市合并的设想 (一)西宁市与海东市合并的必要性分析 现如今国内的城市发展速度都是非常快速的,有很多的城市都在进行合并发展,在这样的背景下,西宁如果想跟上这样的发展速度的话,和境内的其他城市进行合并发展也是不错的选择。由于西宁位于黄水中游河谷盆地,其北南两个方向绵延的山地和高原很难有开拓的空间,所以西宁市可供调整的空间就是东部一带。假如西宁市跟海东市合并发展,一旦合并成功,青海未来或将迎来大发展。 由于西宁位于湟水中游河谷盆地,其西、南两个方向均是绵延的山地和高原,很难有开拓的空间,所以西宁市唯一可供调整的空间便是集中在东部与北部一带。具体来说,在东部可以将海东地区划入西宁市,这样西宁就可以打开东入甘肃的通道,进而与东部广阔的内地甚至沿海省份建立更为密切的经济关联,从而提升自身实力。 从地理位置上看,西宁市和海东市距离非常近,中间没有其他城市隔开,所以有合并的基础条件。在交通方面,京藏高速、兰新铁路、青藏铁路等国家动脉将两城连成片,西宁曹家堡机场是青海唯一的二级机场,也是青藏高原上重要的空中交通枢纽,西宁曹家堡机场就位于海东境内。假如两个城市合并成功,西宁就可以打开东陆甘肃的通道,进而与东部广阔的内地甚至沿海省份建立更为密切的经济联系,从而提升自身实力,那么对于西宁市来说也是一个新的机遇。

(二)西宁市与海东市合并的空间设想 假如西宁市与海东市合并,那么总面积将达到2.08万平方公里,下辖县级行政区将达到13个,即七区六县。在空间布局上,将可以优化海东与西宁一体化核心区以“井”字形为核心的空间布局。以西宁“十”字型交通骨架为基础,强化西宁海东一体化交通联系,重点强化互助、乐都、河湟新区至西宁市区、西宁大通的通道建设,形成以西宁-兰州综合交通走廊、宁大高速、S101、S102等交通走廊为基础的“井”字型网络化骨架。 由单中心连绵拓展模式向组团开发模式转变,依托大山水格局,强化与西宁市区,以及海东内部河湟新区、平安城区、乐都城区等主要城市组团间的生态隔离带建设,严格控制组团的蔓延增长,避免一体化核心地区沿河谷连绵态势继续发展。 以河湟新区、互助为抓手,联合西宁东川、大通,建设重点跨界协作平台,强化专业化服务职能,重点发展商贸物流、健康养老、会议会展等服务职能,承接西宁主城区功能疏解,加强功能分工协作。 补齐海东平安、乐都城市中心短板,加强海东平安城区、乐都城区公共服务设施和城市基础设施建设,增强综合服务水平,与西宁城区协同提升面向区域的城镇化综合承载能力。兼顾长远,分阶段从容开发可利用空间资源,以河湟新区红崖子沟片区为重点,面向未来新功能新业态,为服务于“一带一路”倡议、兰西城市群等国家重大项目和重大事件预留开发空间。

|

【本文地址】

返回搜狐,查看更多

返回搜狐,查看更多