| “国酒教父”季克良:51年坚守茅台酒业,曾为酒厂申请武警保护 | 您所在的位置:网站首页 › 茅台国酒之父有几款 › “国酒教父”季克良:51年坚守茅台酒业,曾为酒厂申请武警保护 |

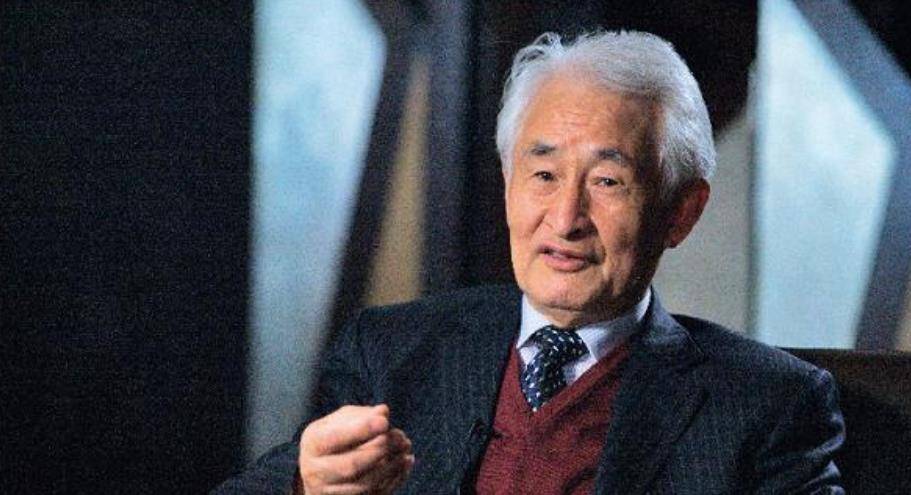

“国酒教父”季克良:51年坚守茅台酒业,曾为酒厂申请武警保护

|

在未回家的三个假期,自己亲生父母家被一场大火烧了个干净,只留下了一床铺盖,一位哥哥因病去世。养母由于阑尾炎做了两次手术……这些苦难的往事由于家中长辈的隐瞒,许久后季克良才得以了解。 1964年,大学毕业后的季克良通过轻工业部门的选拔被分配到远在贵州的茅台酒厂工作。当时的他可能未曾想过。从此,他与茅台会一生相伴。 探索国酒奥秘,青春献茅台 被分配到贵州茅台酒厂工作。这意味着从南通坐一天船到上海,从上海坐两天火车去湖南株洲,再从株洲坐两天火车去贵阳,这样再从贵阳到遵义坐两天汽车。之后还要在遵义等去茅台镇的客车,三天才有一班。 于是在遵义这三天漫长的等待中,囊中羞涩的季克良狠了狠心,用三角六分买了一杯散装茅台。他对这世界闻名的茅台酒好奇不已。 酒还未入口,便散发着一股浓郁的酱香味儿。季克良心想:到底是什么样的地方能做出这种酒。茅台特殊的气味,让原本对未来迷茫的他找到了一条清晰的人生道路。季克良与茅台的初见就是如此。从此,他的人生故事也就和茅台紧密的联系在了一起。

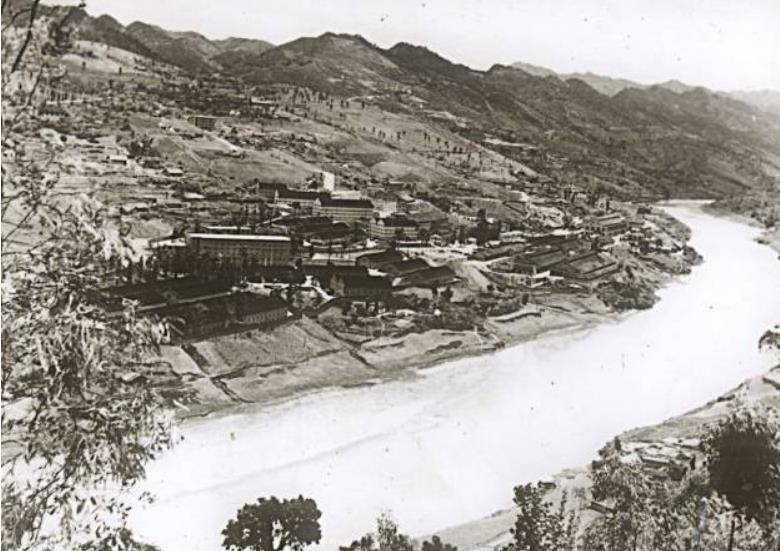

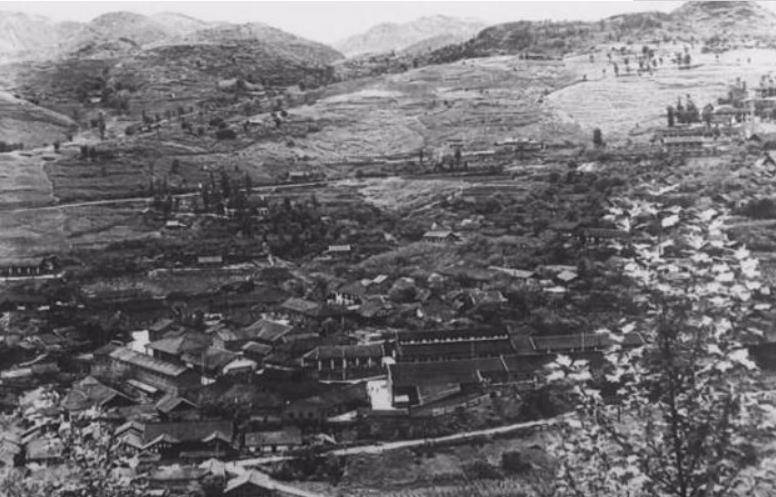

一路上的颠簸,也让季克良心里百感交集。一方面,他心里兴奋激动。这意味着他可以拿到工资,不仅经济独立,还可以照顾家人。回忆起当时的情况,他依然清楚的记得第一个月拿到了42块5角的工资。 到手以后立马就给父母和养父母各寄了15元,自己只留了12元5角。另一方面,心里的不适和忐忑也越来越大。随着客车的运行,越走越偏僻,越走越荒凉。 山势的险峻让本就有恐高症的季克良内心更加害怕,他死死的抓住客车的把手,全身冒冷汗。生怕一个不小心就会连人带车都翻到山底去。 等到辛苦跋涉终于到了茅台镇,季克良首先看到的是低矮的瓦片房。偏僻的地方,艰苦的生活条件以及陌生的语言环境都给了这个豪情万丈的年轻小伙当头一棒。 徒步走了一个多小时才看到茅台酒厂房,破旧的厂房显得这个地方更加的荒凉,泥泞的道路小猪漫无目的地走来走去。季克良终于明白了这份工作是艰苦的,是要遭罪的。

好在还有擅长的领域等着他去探索,跟随老师傅参观了茅台的制作工艺。高温制曲、高温发酵、高温蒸馏,重要的程序好像都与温度有着密切的联系。 除此之外还需要堆积发酵、入池发酵、七次取酒、九次蒸煮等,这些制酒工艺与他在大学里学到的知识不尽相同…… 梦想在贵州小镇生根发芽 季克良发现茅台的制作工艺与世界上所有蒸馏酒的制作工艺都不相同,有的甚至于是背道而驰。 这些特殊的工艺化成一个个问句在他的脑海盘旋,求知和探索让季克良暂时忘却了一路走来的艰辛。于是他发誓要搞清楚茅台的奥秘,梦想就在这片土地上洒下了种子。 对于特殊工艺,季克良谦虚地说“对茅台酒,恐怕十年,我在这里都没有发言权。”于是季克良深入车间,深入班组,观看老师傅们如何勾兑,如何调酒。遇到不懂的地方也会虚心请教。同时,由于工作的原因他也从滴酒不沾变得每天都要品酒。直到退休,季老品过的茅台足足有两吨。

季克良初到茅台时,正值茅台的低谷期。当时每年产量仅有220吨,亏损高达84万元,工厂人员仅有300多人。 1970年,季克良被下放到生产车间干了三年的工人。实践是检验真理的唯一标准,通过三年的实践,他也积累了更多宝贵的经验。 改革开放之前,酒厂长期处于亏损状态,条件也极为恶劣。随着时间推移,到1978年,酒厂盈利2万多元,摆脱了连续16年亏损的局面。 1981年到1983年,季克良由副厂长升职为厂长。两年后,季老辞去了厂长职务,成为了茅台酒厂历史上第一位总工程师。这一路,季老见证了茅台酒厂的崛起。同时,他也成了茅台的奠基人。 由不能调走到不想调走。 很少有人知道,在任期间,季老多次申请调任。对他来说,唯一的遗憾便是亲人的离去。季老的养母于1967年逝世,由于当时交通不便的原因,季克良赶了五天五夜的路才回到了家乡。 即便如此,他仍然没有见到养母最后一面。巨大的遗憾让他明白了子欲养而亲不在的痛苦,从那时起他便开始努力申请调令但始终未能如愿。

1985年,辞去厂长的季克良有了机会回到离家乡更近的地方。此时的沿海开放城市求贤若渴,听到辞职的消息后纷纷向他抛来了橄榄枝,但是季克良均没有去。“曾经有人给我一个小别墅,那时候我的工资才几十块钱。那个时候告诉我年薪有五万块钱。我说不去不去。”被问及原因时,季克良回答道:“去那些地方,我感到对不起茅台。” 1988年之后,季克良最后一个亲人,他的养父去世了。从此他便再也不愿意回到江苏去了,他也不再申请调令。此时的他无心去任何地方。等到后来有机会要将他调省里,调轻工厅。他明确表态:“哪里都不去就在这里。” 季克良明白,这一生已无法再和茅台分离出来。在茅台每天的工作仿佛成了他生命中的一部分,在茅台的工作也让他的心灵得到了片刻的安宁。与此同时,对于茅台未能达到毛主席和周总理年产万吨的愿望也让季克良心里压力很大。 临危受命,不负所托。 98年,亚洲金融危机爆发。一时间所有企业都在风雨飘摇之中。包括茅台酒在内的整个黔酒厂几乎全体覆灭。

祸不单行,朔州出现的“毒酒”事件也让茅台大受影响。同年5月,季克良临危受命,被任命为公司党委书记、董事长、总工程师,身兼数职。本该享受天伦之乐的60岁的季老,只得重出江湖。这一次他对质量上的把关只会更加严格。让茅台在这次风波中安然度过。 01年,茅台挂牌上市。上市当年产量就达到了6千吨,成为当时的“A股之王”。在成功的背后是季克良当机立断招聘大量的销售人员并亲自推广茅台,这为茅台的发展奠定了坚实的群众基础。 两年后,茅台酒产量首次突破了一万吨,完成了当初毛主席和周总理对茅台的期望。而事后季克良也说,茅台突破万吨产量的那一天是他这辈子最开心的时间。 虽然产量大增,但是季克良知道支撑一个企业长远发展的重要因素是质量,所以他一刻也没有放松对茅台质量的把关。随着茅台的不断发展,季克良对茅台做了一个重要决策,即调高酒价。从此茅台水涨船高,一跃成为中国高端白酒的行业标杆。

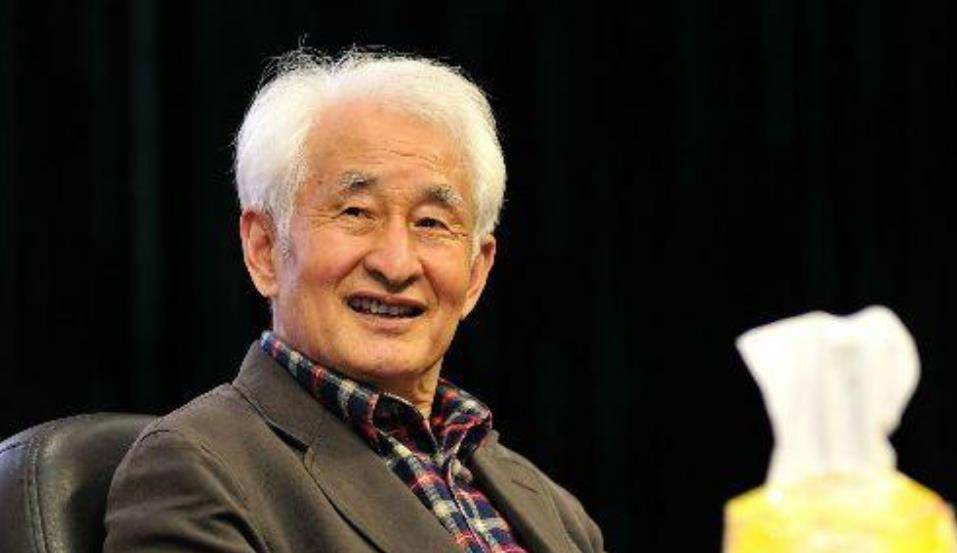

披荆斩棘,终成传奇。 随着茅台酒的声名大噪,以及茅台酒价的节节攀升,麻烦也接踵而至。起初是市面上出现造假茅台,于是有很多人慕名前来茅台镇买酒,最后发展成了有许多的人来茅台镇偷酒,且防不胜防。这令酒厂头疼不已。 虽然酒厂自己就有保卫科,可是毕竟无法震慑偷酒的不法分子。季克良思索良久最终决定向国家申请调来武警保卫酒厂,这在其他企业是无法想象的。 究其原因主要是2006年茅台被选为第一批国家级非物质文化遗产,季克良作为国家级非物质文化遗产的传承人有义务与国家一起承担保护茅台的义务。同时为了贵州省经济健康发展茅台集团的稳定也显得十分重要。 2011年,74岁高龄的季克良从茅台集团卸任了董事长,功成身退,也完成了他的使命。四年以后,季克良正式退休。

从小季到老季,在这个贵州小镇他坚守了半个世纪,五十一年。回头看看,这个不太会喝酒的江苏人在半个世纪将茅台从偏僻小镇带到了世界蒸馏酒第一的宝座。 所以人们总认为是季老成就了茅台,但在他心中,是茅台成就了他。 即使季克良已经退休,但对于茅台的关注却从未停止。对于白酒的前景,季克良是非常看好的“越是民族的,越是世界的;越是具有地域特色的,就越具有全球化推广的基因和动力。 洋酒冲击不了茅台,在中国的欢庆场合,要把气氛提起来还得靠白酒,因为这是中华民族的风俗。”

在我看来季老是有大侠风范的一位企业家,无数次把茅台于大厦将倾时力挽狂澜,在它辉煌时却又“事了拂衣去,深藏功与名。” 品尽人生百味,终酿成国酒茅台。在历史的长河中,茅台与季克良并肩走过的路,叫传奇。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】