| 白居易、苏轼文人茶事 | 您所在的位置:网站首页 › 苏东坡品茶 › 白居易、苏轼文人茶事 |

白居易、苏轼文人茶事

|

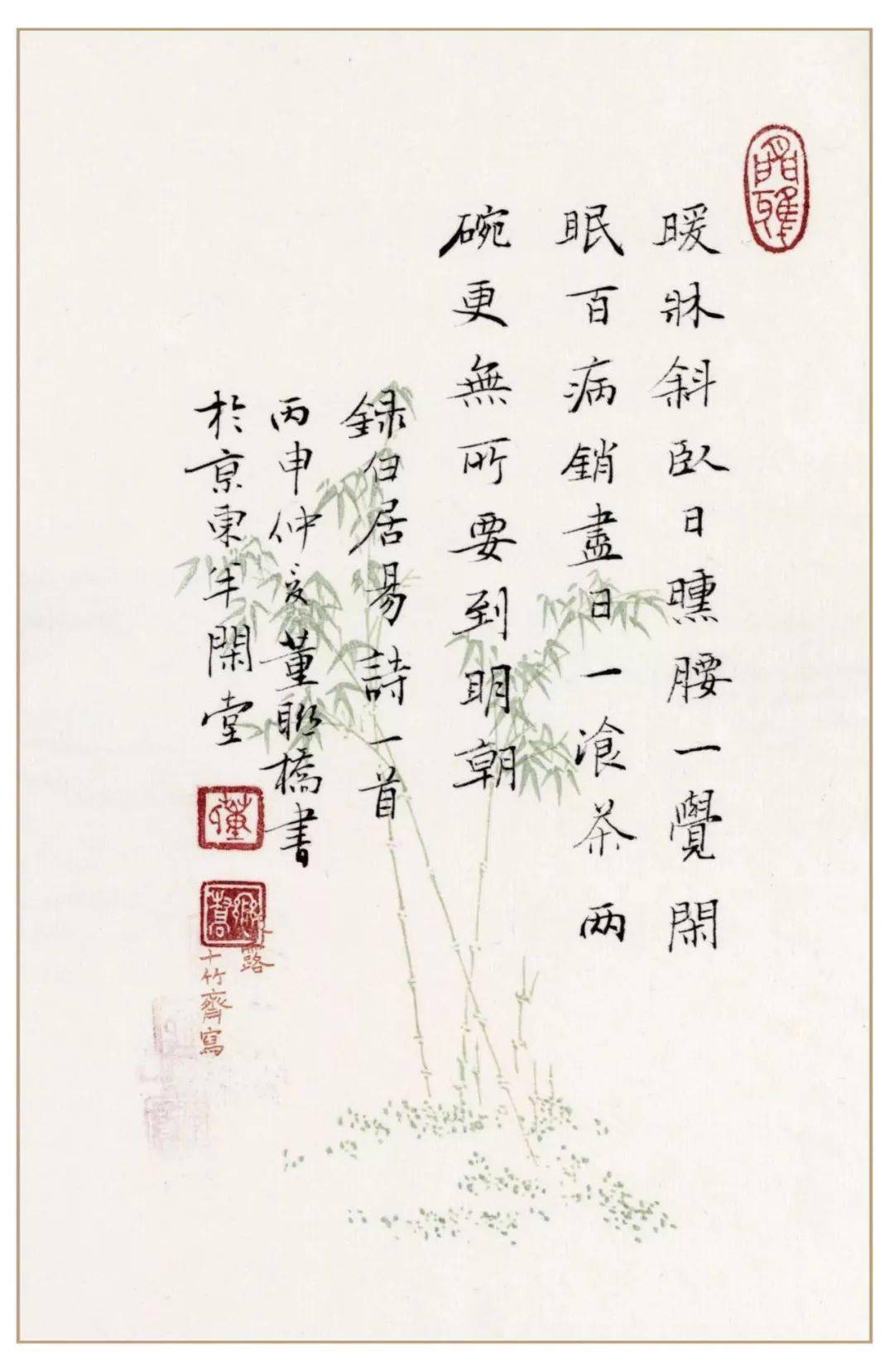

暖床斜卧日曛腰,一觉闲眠百病销。 尽日一飧茶两碗,更无所要到明朝。 ——白居易《闲眠》

唐代的白居易和宋代的苏东坡都是爱茶、懂茶之人,两个人有许多相同之处:都曾在朝中为官,都曾被贬谪至杭州,都在西湖上修堤,而且二人都将诗、禅、酒、茶作为自己的至好,并都以乐观心态面对官场中经历的人生动荡。白居易留下的茶诗有五十多首,苏东坡也留下七十多篇咏茶诗赋。 白居易喜欢喝茶,与其在杭州做刺史有关。喝茶成了他官场之外的闲情雅事。而且他还总结出了一套喝茶的见解:以茶交友,多与品茶高手相交;以茶解酒,多在醉后饮茶易恢复神智;以茶解腻,多在饱餐后饮茶;以茶消食,多在午睡后饮茶,以茶醒脑。 白居易晚年定居洛阳,笃信佛教,研究茶事,诗也就更有禅茶味了。白居易有一首诗《营闲事》说: 自笑营闲事,从朝到日斜。 浇畦引泉脉,扫径避兰芽。 暖变墙衣色,晴催木笔花。 桃根知酒渴,晚送一瓯茶。 贰

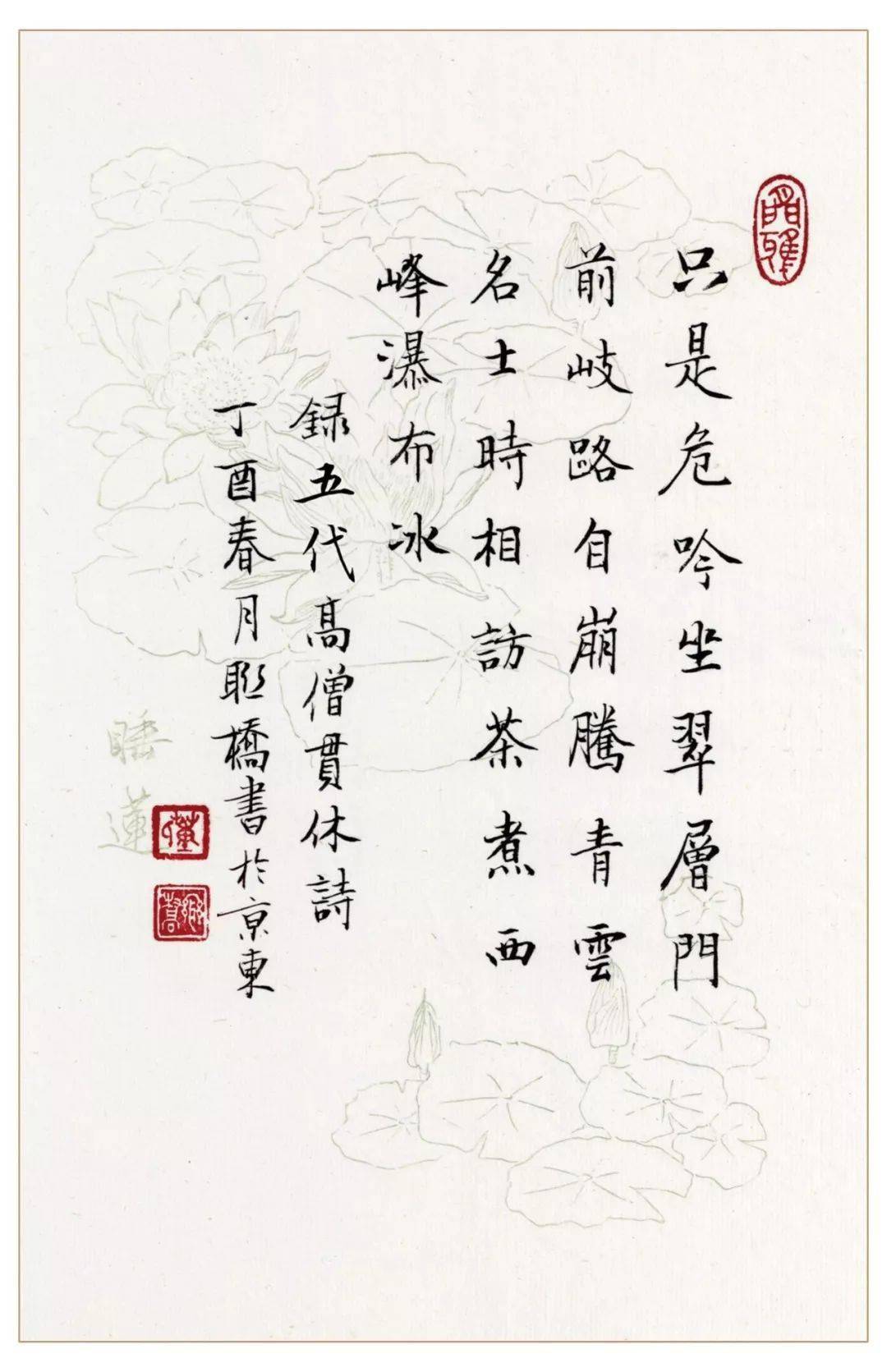

只是危吟坐翠层,门前岐路自崩腾。 青云名士时相访,茶煮西峰瀑布冰。 ——贯休《题兰江言上人院》

说起来,茶和僧人渊源极深,最早种茶、制茶、饮茶还是寺庙中的僧人所为。他们将茶作为诵经功课之余提神安心、清涤身体的绝好饮品,并将禅茶互为影响,出现了与茶有关的佛家公案。最为著名的就是赵州禅师的一句偈语“吃茶去”,棒喝出多少佛门内外的痴迷者。 贯休写有《山居诗》,共二十四首。其中有:“好鸟声长睡眼开,好茶擎乳坐莓苔”、“闲担茶器缘清障,静衲禅袍坐绿崖”、“石垆金鼎红蕖嫩,香阁茶棚绿巘齐”。隐居山中的贯休,远离红尘,静心念佛。吃茶,成了一件他生活中不可或缺的事。 叁

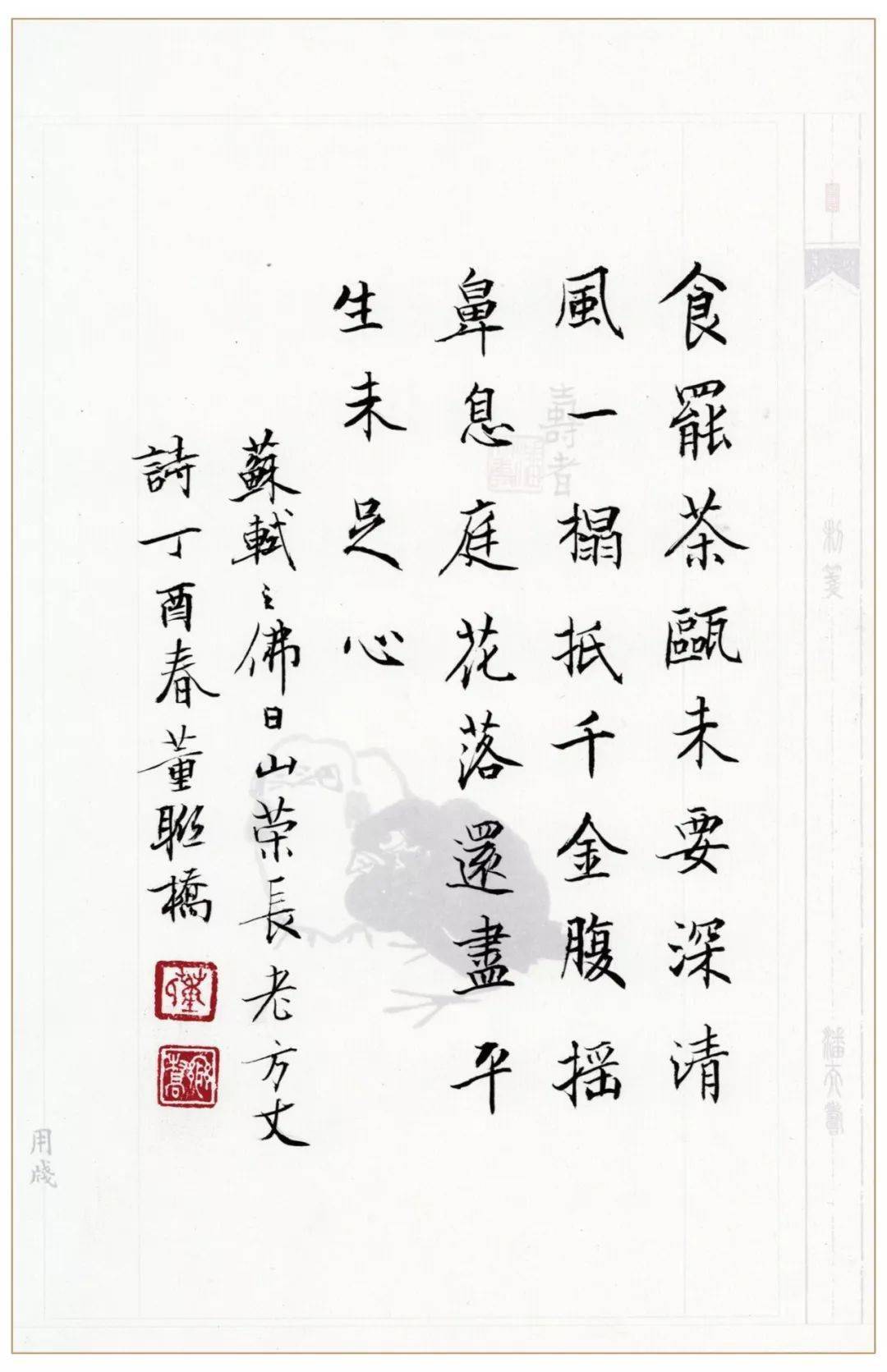

食罢茶瓯未要深,清风一榻抵千金。 腹摇鼻息庭花落,还尽平生未足心。 ——苏轼《佛日山荣长老方丈五绝》

一般品茶都有个规律,凡是自备茶的人都会说自己的茶最好,天下无敌,都有来历,也有出处,视其他人的茶如树叶。但没有包容的心态哪能算是茶人。苏东坡走过四川、京师、浙江、湖北、广东和海南,可以说是个品茶高手,什么茶都能接受。 苏轼所在的那个朝代,灵隐下天竺香林洞的“香林茶”,上天竺白云峰的“白云茶”,以及葛岭宝云山的“宝云茶”都是贡品。这里是辩才法师归隐之地,也是苏轼常来常往的地方。苏轼曾赞美龙井茶:“白云峰下两旗新,腻绿长鲜谷雨春”。两句诗引得乾隆皇帝六下江南都要尝尝当年的新茶。后来,乾隆在北海北门改造了一座庭院,取名“静心斋”,是其读书所在。在庭院东侧,仿江南茶坊,设一茶屋,也算是了了一番江南春梦吧。 肆

石碾轻飞瑟瑟尘,乳花烹出建溪春。 世间绝品人难识,闲对茶经忆古人。 ——林逋《烹北苑茶有怀》

我每次去杭州必去孤山。山顶上有一间极普通的茶社,老式的折叠桌椅,几个不太干净的玻璃茶杯,一碟五香瓜子,一个塑料外壳的暖瓶。新龙井倒是在沸水的冲泡下出枪扬旗,郁郁葱葱。饮一口茶,看一眼山下美景,整个西湖尽收眼底,一览无余。正如明末清初文学家张岱所描述的:湖中,一痕长堤,数芥小舟,几粒舟中人。去孤山有朝圣的意思,不仅因为有西泠印社,还有一位我崇拜的诗人:北宋初时的林逋就住在孤山脚下。 林逋,恬淡好古,不趋荣利,崇尚古时隐士。在游遍江淮后,四十多岁结庐于孤山,隐居不出。据说林逋二十多年不进城,却常常驾着小舟往来于各寺庙,拜访高僧。如有客至,家里的童子便放鹤,林逋见鹤即棹舟返舍。林逋种梅养鹤,终身不仕不娶,以梅为妻,以鹤为子,号称“梅妻鹤子”。天圣八年(1029),林逋六十一岁逝世,埋在了孤山脚下。 后来历朝历代以林逋人像为题作画,亦多是隐士形象:或庐中饮茶,或观鹤起舞,或倚梅读书,或与友畅谈,但不一定与诗人的生活相符。我眼中呈现的却是另一蝠画面:孤山脚下,茅庐之外,林逋倚在一棵老梅树旁,一只鹤在翩翩起舞,雪地上留下鹤爪印。一童子在树下扇炉煮茶,袅袅茶烟,飘然而上,诗人诗兴大发,摇头吟唱…… 伍

雪液清甘涨井泉,自携茶灶就烹煎。 一毫无复关心事,不枉人间住百年。 ——陆游《雪后煎茶》

陆游的茶诗不少,这与他的经历有关系——做过茶官,喜欢喝茶,组织雅集,以诗记之,所以传下来了。文前诗说陆游雪后自携茶灶来到井旁,汲雪化后的雪水煎茶,一样不输山泉水。只是能有闲适的时间和精力煎茶饮茶,不用关心国家大事,这样的生活也不枉在人间过一辈子。 南宋朝廷的软弱无力,偏安一隅,苟且偷生,任其主和派周旋割让,也不愿意动一刀一枪。在歌舞升平的西湖边上,茶馆酒肆,人来人往,惠风和畅。品茶人多不想未来,不想北方的故士。陆游虽不在西湖边,但他在故乡的家里,还是会煎一壶好茶,与好友、家人细细品饮,品到兴致之处,一首好诗脱口而出。陆游的茶诗就是在这样矛盾纠结中诞生的。 陆

绢封阳羡月,瓦缶惠山泉。 至味心难忘,闲情手自煎。 地炉残雪后,禅榻晚风前。 为问贫陶榖,何如病玉川。 ——文徵明《煮茶》

文徵明的茶诗不少。苏州离宜兴不远,不晓得他平常是不是都喝阳羡茶,汲惠山泉。江南茶农们上午采茶,午间回家炒茶,茶山春色,炊烟袅袅。古人茶诗多写喝夜茶,喝多了也睡不着。文徵明也是一位夜间饮茶高手,不然怎么会有如下诗句:“醉思雪乳不能眠”、“灯前一啜愧相知”。 阳羡茶是当时的贡茶,文徵明在苏州要喝到上好的阳羡茶并不难,何况人家不差钱,可以书画易茶。关键的问题是惠山泉是怎么来的?也可能有卖惠山泉水的,文徵明买来存在瓦缶里。有了闲情逸致,煎茶也是一种雅事。红泥小炉,折柴点火,这就是苏东坡说的“活火”。诗中说到五代末宋初陶糓和唐代诗人卢仝,这两位虽家贫如洗,病魔缠身,但对茶的热爱却没有减弱。炉边煮雪,榻前吹风,引得文徵明唏嘘不已。 柒

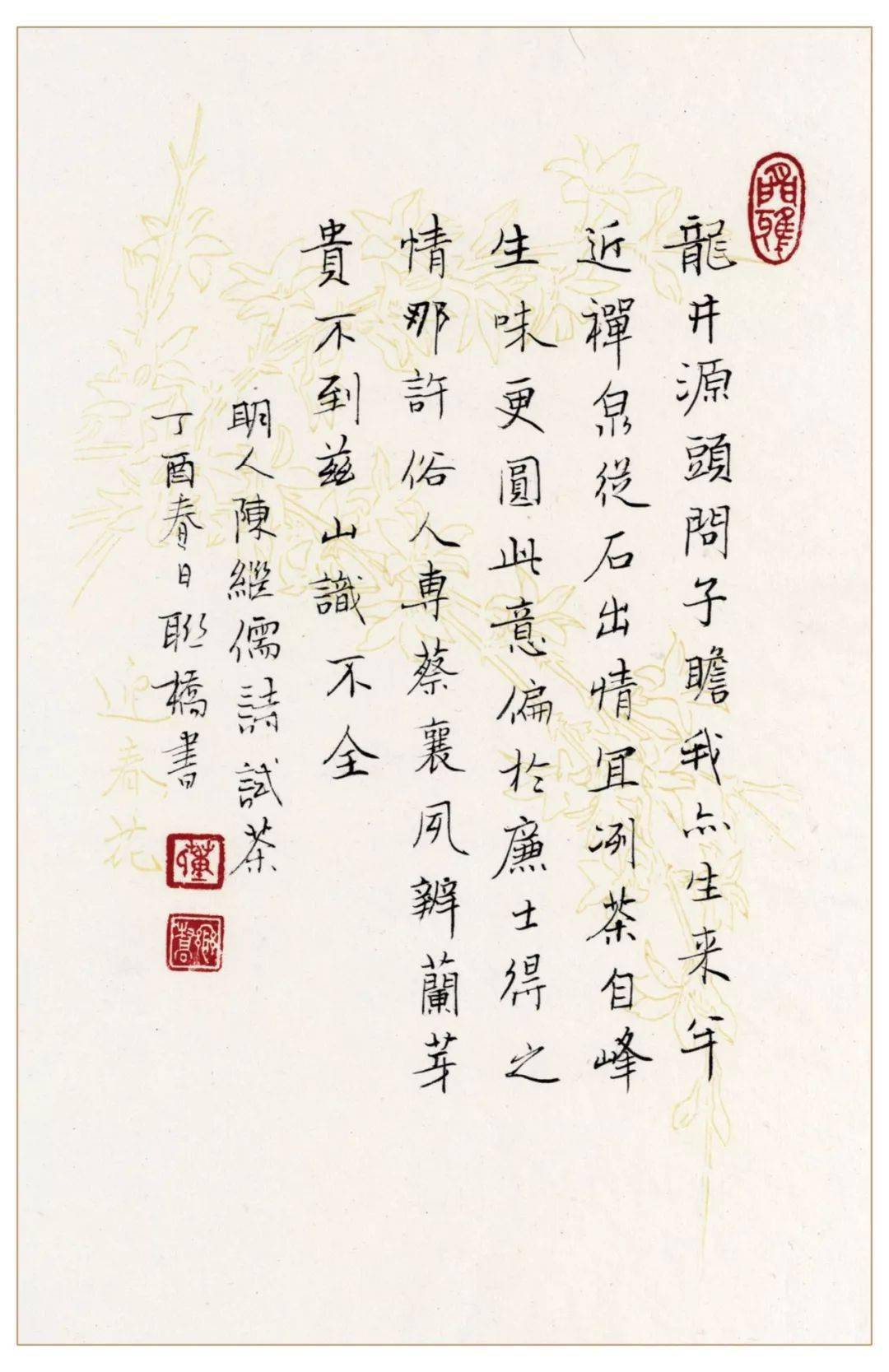

龙井源头问子瞻,我亦生来半近禅。 泉从石出情宜冽,茶自峰生味更圆。 此意偏于廉士得,之情那许俗人专。 蔡襄夙辩兰芽贵,不到兹山识不全。 ——陈继儒《试茶》

陈继儒论茶曰:“独饮得茶神,两三人得茶趣,七八人乃施茶耳”。“神”是神韵,“趣”是趣味,今天我们饮茶仍然能体会到,所以我在七人以上的茶席不喝茶。 陈继儒十分认可苏轼的“新泉活火”之说,但对唐宋时磨茶制饼、煮茶时加盐用姜的方法十分不认可。他认为在自然生态下采摘的嫩芽,旗枪绝佳,色香互映,如果按前人的饮法岂不坏茶了吗? 陈继儒分别写了茶酒的两篇序文,将茶与酒做了一个对比,答案是公平的。《茶董》序中有云:“热肠如沸,茶不胜酒,幽韵如云,酒不胜茶。酒类侠,茶类隐,酒固道广,茶亦德素”。这句话成了后世评价茶酒的警言。 捌

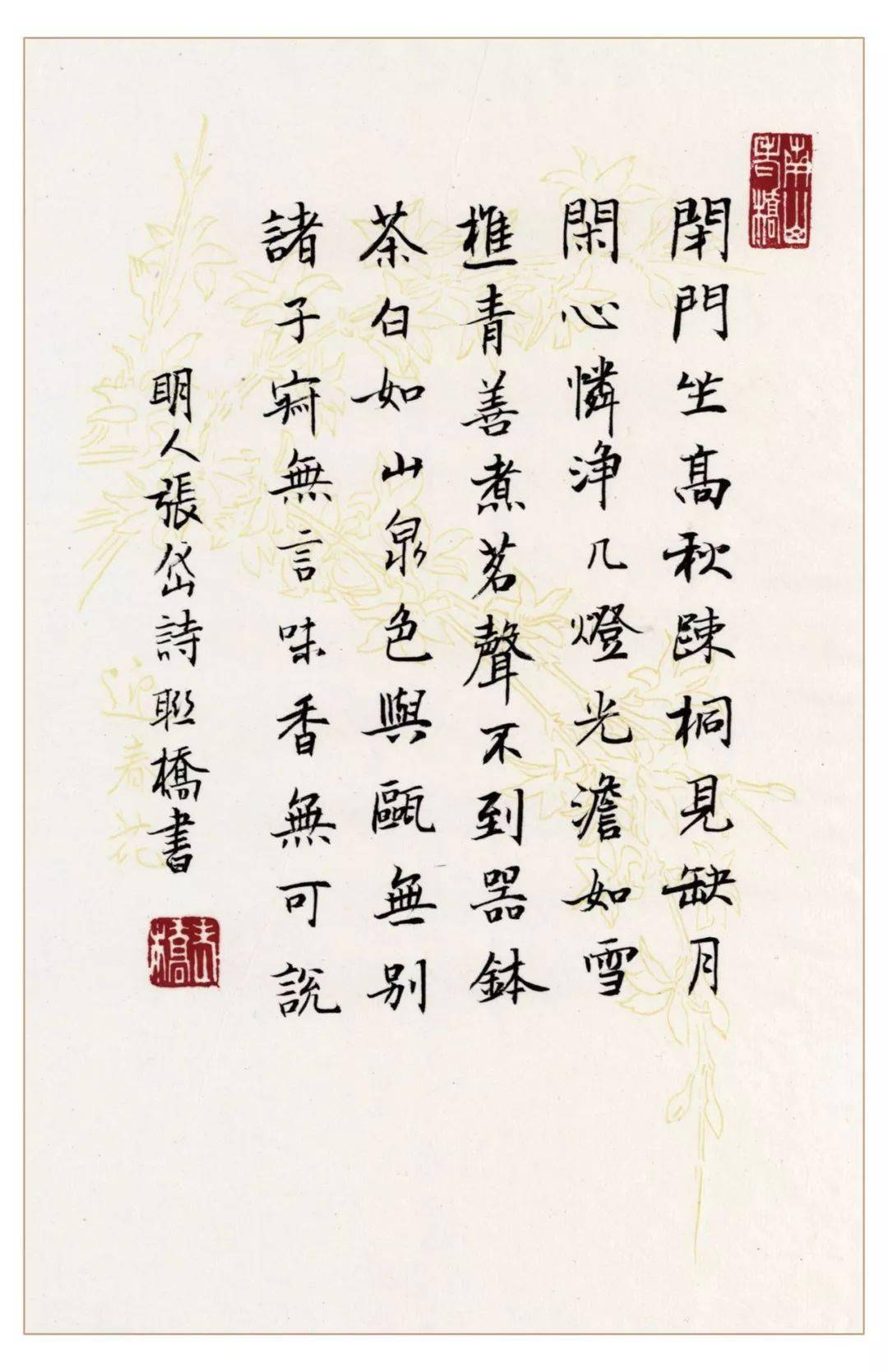

闭门坐高秋,疏桐见缺月。 闲心怜净几,灯光淡如雪。 樵青善煮茗,声不到器钵。 茶白如山泉,色与瓯无别。 诸子寂无言,味香无可说。 ——张岱《素瓷传静夜》

张岱对茶事描写最传神的一篇小品文是《闵老子茶》。他听朋友周墨农说闵汶水是饮茶品水高手,便去桃叶渡拜访。结果,老先生不在,让张岱等了好久才回来。老头儿和他刚说几句话,就说拐杖忘到别的地方便又去取。张岱耐心等着,一直等到他回来。闵汶水一看张岱还在,问道:客尚在耶!客在奚为者?张岱答曰:慕汶老久,今日不畅饮汶老茶,决不去。老先生大喜,即烧火煮茶,将张岱引至一室。 茶舍内有许多精美的宜兴紫砂和成化窑的茶具,茶与器相配,茶与水相融。一杯在手,张岱问:此茶产于何处?老先生说是阆苑茶。张岱细细再品说:你不要忽悠我,这是阆苑茶的制法,而味却不是。闵汶水暗笑道:那你知道是哪里产的茶?张岱再品后说:好像是罗岕茶。老先生吐着舌头连声说奇。张岱再问:水是哪里的水?回答是惠泉。张岱又说:你别忽悠我,惠泉走千里,水劳而圭角不动,为什么?闵汶水说:实不相瞒,取惠泉水必须淘干净井水,待半夜时分新泉水来后即可汲泉。 “山石磊磊籍瓮底,舟非风则勿行,故水之生磊”。这样的水,惠泉水都比不上,更何况其他水?张岱又说:茶非常香,味非常厚,这是春茶吧?闵汶水大笑:我今年七十,见过无数精鉴者,能品出我的茶及水者没有人能与君比。至此,二人成了忘年茶友。 玖

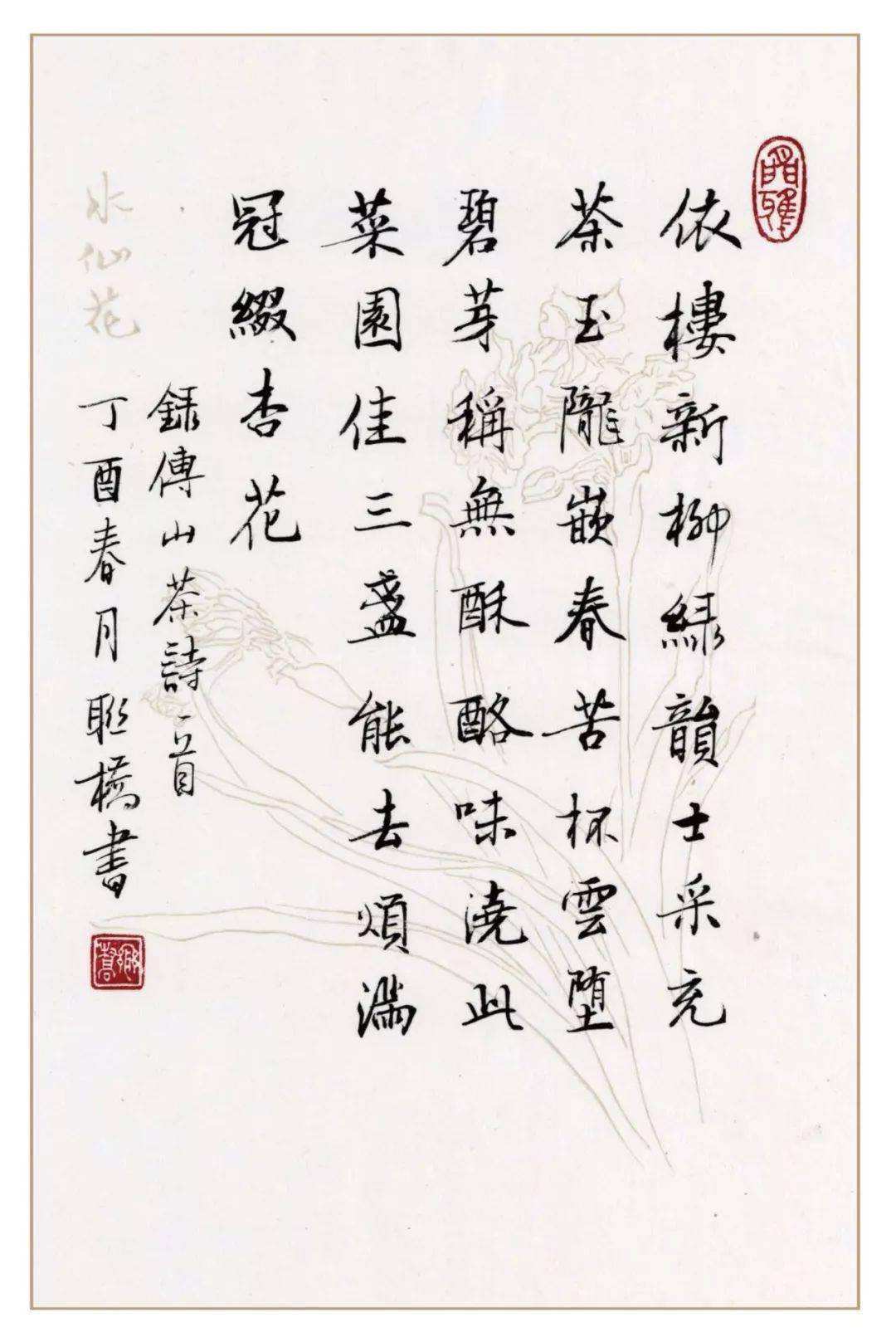

依楼新柳绿,韵士采充茶。 玉陇嵌春苦,杯云堕碧芽。 称无酥酪味,浇此菜园佳。 三盏能去烦,满冠缀杏花。 ——傅山《黄玉柳贡茶》

傅山一生有几件大事不得不提:比如中年时期,秘密从事反清复明二十余年,后被捕入狱,严刑拷打,坚定不屈,绝食九日,心存必死信念,经多方努力才获释出狱;又有年逾古稀时,康熙为拉拢民间文化人士,开办博学鸿词科考试,朝廷点名傅山参加,傅山称病拒绝,后被地方官强行抬往京城。傅山于离京三十里处,抵死不进京,绝食七日,地方官只好把傅山放回原籍。这些壮举足以说明傅山特立独行的个性,这在当时的知识分子中是难能可贵的。 傅山隐居之地常有官员及各地学子来访,吟诗作对,书画交流,饮酒品茶。当新柳吐绿,春茶上市,与高雅之士约在汾水畔的茶楼。那时的品茶已是泡茶喝了,白瓷杯泡绿茶新芽,格外好看,饮三杯即去烦恼,神清气爽。对这位反清复明失败,又不愿意屈身于清朝政府的明朝遗民而言,山乡可以隐居,又可品江南好茶,会天下英才,岂不是一个好去处? 拾

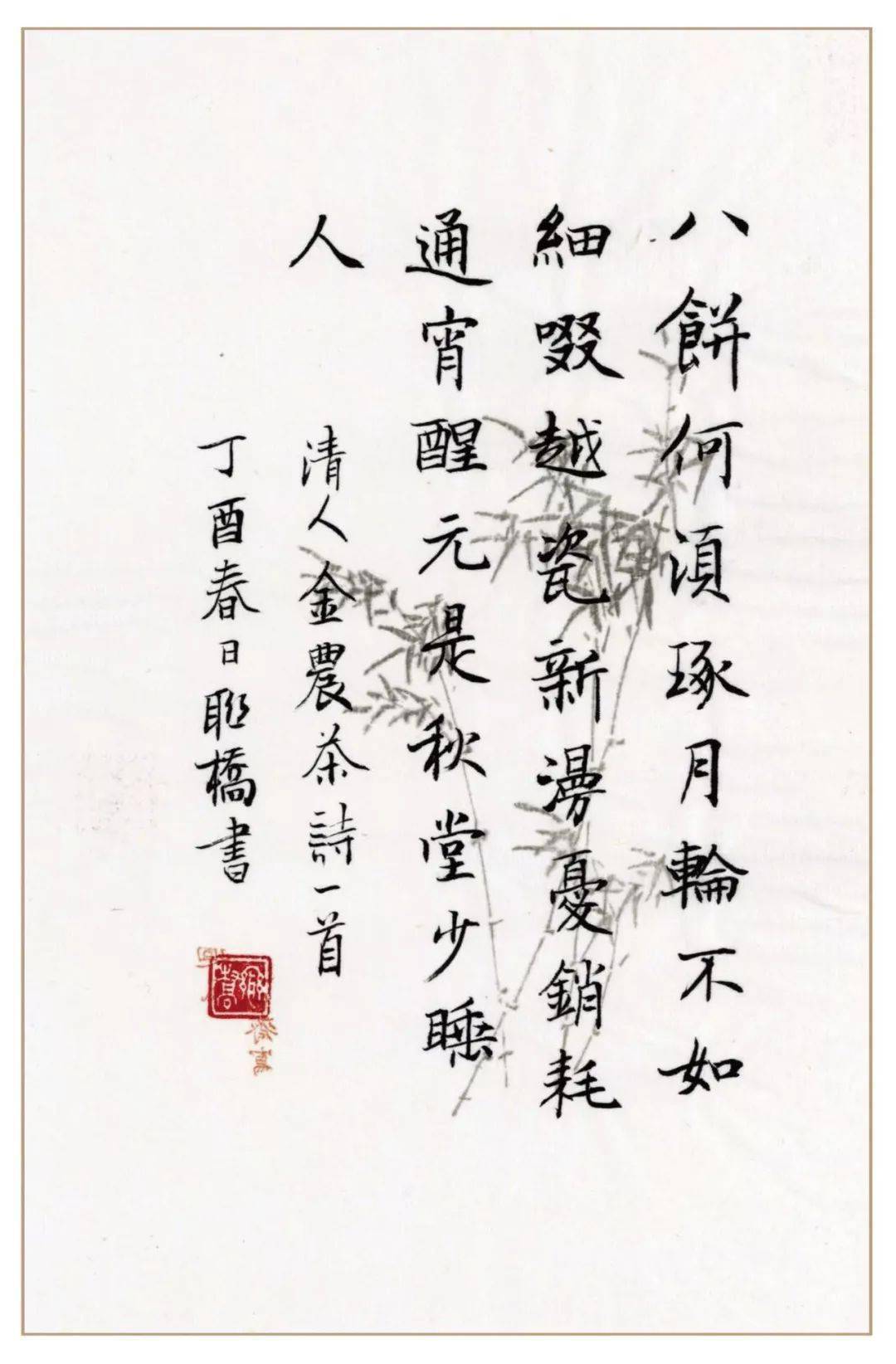

八饼何须琢月轮,不如细啜越瓷新。 漫忧销耗通宵醒,元是秋堂少睡人。 ——金农《湘中杨隐士寄遗君山茶片奉答》

君山茶是湖南岳阳君山所产,唐代就知名天下,清代时列为贡茶。君山银针的芽叶非常漂亮,芽头白毛茸茸,泡在水里有气泡,被人称之为“雀舌含珠”。金农喜欢君山的散茶。所以,他觉得没有必要将这么好的茶做成茶饼。不知是茶喝多了,或是有神经衰弱的毛病,诗人一夜未眠,一口气写了四首诗。这里选了其中一首。 金农,字寿门,号冬心,清康熙二十六年 (1687),生于仁和(今浙江杭州)钱塘江边的金家。自幼研读古文诗词,拜毛奇龄、何焯为师。十七岁时,开始作诗,闻名乡里,三十岁时已名满江南了。在这一时期,他收藏了多达上千卷的金石、字帖,对其以后的书画风格产生了很大影晌。起初金家是望族,直到其父去世,家道中落,于是金农辗转至扬州定居。 他喜欢这里的繁华和文化。这里的画家完全不像京城的专职宫廷画师,由皇上养着宠着,吃喝养家不愁,拿着大把银两画着皇上喜欢的画。可对于皇城外的画家们来说,生存是一个大问题。只有在扬州这个富庶的城市和一批附庸风雅的盐商的支持下,画家们才能挺直腰杆过着“扬漂”的日子。精神上的自由自尊,画法上的随心随意,成就了“扬州八怪”。正如明代画家唐寅诗句曰:“闲来写就青山卖,不使人间造孽钱。”金农很自然地被当地官员、盐商所接受,他的艺术在这里落地了。 (源:文人茶事)返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

| 今日新闻 |

| 推荐新闻 |

| 专题文章 |