| 林纾:一生不会外语,却与严复齐名,被钱钟书赞誉的“译界泰斗” | 您所在的位置:网站首页 › 翻译NoIdontwantto › 林纾:一生不会外语,却与严复齐名,被钱钟书赞誉的“译界泰斗” |

林纾:一生不会外语,却与严复齐名,被钱钟书赞誉的“译界泰斗”

|

1

乐于考取功名,却何以进入翻译界?

清末民初,翻译大盛。在众多译家中,林纾尤为 引人注目。 中国近现代著名翻译家林纾(1852年11月8日-1924年10月9日),字琴南, 福建闽县人。 20世纪初叶,林纾开创了林译小说,令世人耳目一新。作为 近代翻译西洋小说的第一人,林纾将众多外国名著翻译成文言文,掀起文化交流的时代浪潮。

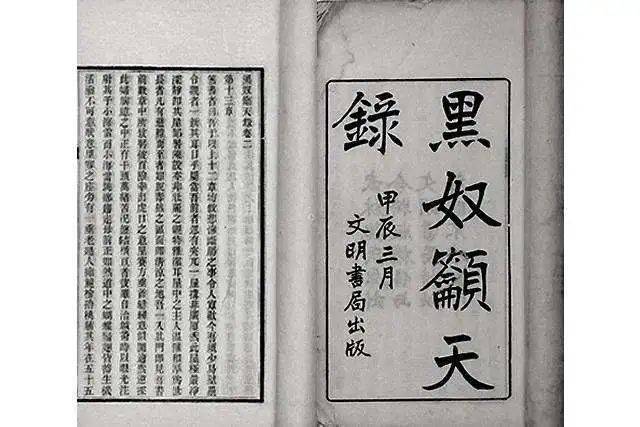

林纾长期与商务印书馆合作,翻译美、法、日、俄、英等国小说,共计180多种。其中有许多出自外国名家之手,如政治小说《黑奴吁天录》(《汤姆叔叔的小屋》)、英国沃尔特·司各特著的历史小说《撒克逊劫后英雄略》、丹尼尔·笛福著的冒险小说《鲁滨逊漂流记 》等。这些西洋小说向中国民众展示了丰富的西方文化,打开了新世界的大门,可谓轰动一时呀。 林纾从小嗜书如命,校阅古籍不下两千余卷。早年间,一心报效祖国的林纾,力图考取功名,奈何“七上春官,屡试屡败”。从此他绝意于仕途,专心致志地走上文学创作的道路。

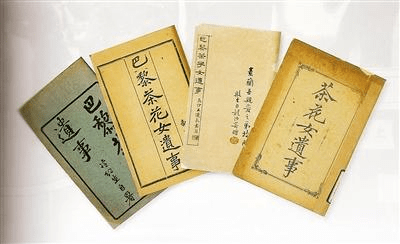

林纾名言品读 1. “力学是苦事,然如四更起早,犯黑而前,渐渐向明;好游是乐事,然如傍晚出户,趁凉而行,渐渐向黑。” 译文:“用功学习虽是苦事,但如同四更起早,冒着黑夜向前走,会越走越光明;好游玩虽是乐事,却如同傍晚出门,趁黄昏走,会越走越黑暗。” 2. 林纾生平所嗜书,沉酣求索,如味醇酒,枕籍至深。自云“四十五以内,匪书不观”。借阅书籍达三四万卷。“读书像积谷,积蓄多了总有救荒的一天。” 3. 林纾少年时曾在墙上画了一具棺材,旁边写着“读书则生,不则入棺”,意思是他活着就要读书,如果不读书,还不如死去。把这八个字作为座右铭来鼓励、鞭策自己。 林纾涉入译界,实属偶然。彼时,恰逢林纾的至亲接踵离开人世,他的几位好友为帮林纾走出消沉的困境,邀他共译书籍。 捧着《闽中新乐府》和《巴黎茶花女遗事》译本,林纾正式步入文坛。

阅读小贴士 《闽中新乐府》是林纾的一本诗集,琴南捧着它迈入文坛的第一部文学作品集,也是近世最早的白话诗集。《巴黎茶花女遗事》是光绪二十三年(1897年)林纾、王寿昌合作翻译的第一部西洋小说,当时风行全国。 起初,他并未对其抱太大希望,但译文意外畅销,反映了国人对其的高度认可,从某种程度上激励着林纾沿着翻译文学作品的道路继续走下去。由此,林纾开启了他的著译生涯。

名人轶事之林纾的慈善小故事 林纾乐善好施,在他译作畅销海内的那几年,月收入近万,他大部分都用来资助家境贫寒的学生上学,其中许多学生到国外深造。晚年,林纾的古文体受到新文学运动的冲击,因此丢了北大的教席,从此经济情况大不如前。 那些曾受到他接济的学生聚在一起,商量了一个既能帮助恩师度过窘境又不使其难堪的计策:捐款成立基金会,名义上是为了支持林纾的翻译工作,实际上款项都由林纾自行使用,常常用于他私人的日常开销。

林纾故居 名人轶事之林纾的课堂小故事 林纾任教北大时,他有一门课在下午两三点钟,是人一天中精神最不好的时候。某日,当看到底下的学生又开始昏昏欲睡时,林纾便把课本一合,说:“现在为大家讲个故事。”学生一听,精神略振。 林纾说:“有个风流和尚,某日走路时经过一座桥,见一位美女姗姗而来。”学生此时已集中全部精神要听下去,林纾却突然不讲了。学生想继续听他讲那和尚和那美女后来如何。他说:“没什么,一个向西,一个向东,走了。”学生的睡意已被他驱走了。

2

忧国忧民的“译界泰斗”,何以见得?

事实上,林纾的翻译并非毫无目的,他的爱国抱负也并未就此停止。林纾一直关心世界形势,当时民族危机和国内政治危机不断加深。他认为中国若要富强,必须学习西方。 在首部译著大获成功后,林纾决定通过翻译来圆梦。他大量翻译西洋作品,为的是 有效启发民智,激发人民的反帝爱国热情。 其中最主要的表达方式是为译文作序,例如《黑奴吁天录》的序中就清楚阐释了翻译此书的目的何在,并表达了他忧国忧民的思想。

序文赏析 “其中累述奴惨状,非巧于叙悲,亦就其原书所著录者,触黄种之将亡,因而愈生其悲怀耳。方今嚣讼者,已胶固不可喻譬;而倾心彼族者,又误信西人宽待其藩属,跃跃然欲趋而附之。则吾书足以做醒之者,宁可少哉!” 3 不通外文,翻译之路何去何从? 01 林纾的翻译特色—— “打破传统体裁,开创语言新体。” 在林译小说大量出现前,章回体是我国传统的长篇小说的唯一格式。但林纾抛弃了人们历来轻视小说的偏见,改变了这种格局。

同时,林纾的古文基础扎实,他坚持“古文论”,即使用古文体翻译外国小说。此举与后来的新文化运动的观点相左(新文化运动所倡导的白话文为当时大势所趋),也有学者认为这是他翻译生涯最大的缺陷,但林纾整体的翻译目的及思想,仍为近代小说翻译做出不少贡献。

02 林纾的翻译特色—— “归化意译,颊上添毫。” 林纾不懂外文,正是这点致使他的翻译颇具特色。依靠朋友对外国文学作品的口述,进一步对其进行翻译润色。 有人称之为“耳受手追,声已笔止。”,常常口述者未毕其词,而纾已书在纸,林纾的译书速度之快,可见一斑。 他的作家身份,使其译文更胜一筹。为了更好地表达作品思想,林纾结合中国的经验,对原文进行任意删减或增补,来翻译西方的小说。

轻松一刻 说起“译界之王”林纾,他从事翻译活动一事,可谓颇具戏剧性。林纾的好朋友魏翰,当时在船政局任职,对西方文化很有研究,建议林纾从事翻译。林纾开始并没当回事,后经魏翰多次相劝,林纾被说动了,但却提出一个孩子般的条件,要魏翰请他游览闽江滨海大川,否则便不译。 魏翰满足了他的要求,游览时,魏翰让他的学生王寿昌与他讲述法国名著《茶花女》,配合他翻译。当时王寿昌手持《茶花女》法文原著,逐字逐句地将原著意思说出来,林纾耳聪手疾,立即用汉语文言文写出来。王寿昌读声一停,林纾也已译好停笔,其速度之快,令人惊叹。就这样,中国翻译史上第一部外国长篇小说译著《巴黎茶花女遗事》诞生了。 4 译文赏析 林纾的译文极负盛名,红极一时。他的翻译经历可划分为3个时期:晚清时期(1898—1912),民国初期(1912—1917)和革新时期(1917—1924)。接下来,小编带大家共同欣赏林纾的部分译文,一起感受翻译的魅力吧~

林纾的翻译手法之改写 原文:But evil rolls off Eve , mind like dew off a cabbage leaf, not a drop sink in. 彭长江译文:可是,坏事在伊娃心灵上留不住,就像露水从白菜叶子上滚下去一样,一滴也渗不进去。 林纾译文:此女盖出水新荷叶,骤雨密点,不能有一星之驻。

林纾的翻译手法之增补 原文:One would think you have taken the lesson of the Jews. Coming at a fellow so. 彭长江译文:别人还以为你和犹太人学过徒呢! 林纾译文:姊性质何乃类犹太人之趣割肉偿债。 原文:"Get in!" said Haley to Tom, as he strode through the crowd of servants, who looked at him with lowering brows. Tom got in, and Haley, drawing out from under the wagon seat a pair of shackles, made them fast around each ankle. (Stowe, 2009) 林纾译文:海留指其所坐之车,麾汤姆上,海留亦继上,取脚镣一,械汤姆。克鲁观之,肝肺咸裂,声嘶而急。 译文赏析 显然,林纾在此处将原文译为“肝肺咸裂,声嘶而急”是采取了意译的手段,旨在渲染克鲁的伤心与绝望。同时,让中国读者联想到自己的处境,激起人民的反帝爱国热情。林纾出于爱国动机,为符合当时的社会背景,引起民众共鸣,对原著进行了大胆的增补,让译文为其爱国翻译思想服务。

译文节选自撒克逊劫后英雄略 “By St Dunstan," answered Gurth," thou speakest but sad truths; little is left to us but the air we breathe, and that appears to have been reserved with much hesitation, solely for the purpose of enabling us to endure the tasks they lay upon our shoulders. 歌斯叹日:“天乎!汝所言当也。今 亡国之余,凡诸物产悉归法人掌握,惟此区区空气属我辈耳。此空气允余呼吸者,正须我力为之役,若不须我者,并此空气亦靳之耳。 God’s blessing on our master Cedric, he hath done the work of a man in standing in the gap; but Reginald Front-de-Buf is coming down to this country in person, and we shall soon see how little Cedric’s trouble will avail him." 虽然,吾甚念吾主人凯特立克。彼虽 胜国遗老,尚不愧为撒克逊种也。然吾闻雷极那德(法人)将自临勘此地,不知吾主将如何也。” 译文赏析 这两段译文中,林纾使用了悬念的技巧(即文心奇幻)。林纾借用翻译小说感时讽事,则与周作人所谓“含有暗示的意味”相通。 例如,第一章中,歌斯与汪霸的对话,林纾增衍了“亡国”、“胜国遗老”数语,突出了对民族和国家命运的深切忧虑和哀伤情绪,这是一种晚清普遍的意识形态。

小编结语 林译小说在历史上留下了浓墨重彩的一笔,他的古文翻译确乎有着独特的艺术特色和动人的艺术魅力。他创造的众多翻译经典,不论对当时的社会民众、文学发展,或是当今的各类译者及其译著,都有着深刻的影响力。 虽然今时不同往日,翻译救国也已不再是当今时代的主题,但从林纾身上,我们依然可以学习到很多知识。翻译不仅是门深奥的事业,更是传递情感和文化的纽带。 作为英语爱好者及从业者,我们必将传承翻译大家的钻研精神,结合新时代的热点及需求,尽力地完成每件有深度、有价值、有内涵的翻译作品,传达属于我们特有的中国精神。 还想了解什么内容? 例如,对哪位翻译名家感兴趣呢? 欢迎在留言区留言哦! fanyime返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】