| 空气源热泵的除霜方式有几种?除霜原理分别是什么?哪种最好? | 您所在的位置:网站首页 › 空气加热器有几种 › 空气源热泵的除霜方式有几种?除霜原理分别是什么?哪种最好? |

空气源热泵的除霜方式有几种?除霜原理分别是什么?哪种最好?

|

(2)现有除霜方式; (3)误除霜的相关研究; (4)除霜控制策略。 一、空气源热泵除霜特性的实验及模型研究至今,很多专家学者对热泵进行了实验研究,探寻空气源热泵除霜性能特性。1989年,O'Neal等人对热泵机组的结霜、除霜过程进行实测研究,实验过程中使用了两个温湿度小室,并获取目标室内外温湿度条件,记录并分析了机组结霜过程中各参数的变化,依据实验数据提出了能反应机组除霜性能的指标。采用热力膨胀阀的额定10.55kW的家用空气源热泵机组的除霜性能,发现热力膨胀阀和储液器对系统动态响应有显著的影响。储液器的液面在除霜过程中会发生变化。热力膨胀阀作为除霜膨胀装置运行稳定,因为它有随着系统运行情况的不同而改变孔口大小的能力。同样是O'Neal等对除霜过程中的除霜能耗、结霜量、除霜时间进行了实测研究。1997年,Huang等人根据空气—水热泵的实验,提出了除霜过程中存在“临界点”,过临界点之后室外盘管出口的制冷剂温度、蒸发温度和过热度增加得非常快。2009年,Chen等人研究了室外气象参数对机组逆循环除霜的影响。结果显示当室外气体温度和风速不变,相对湿度增大时,总能耗、除霜时间下降程度明显。 相比较于实验研究的方法,除霜过程的模拟研究发展的更为迅速。1992年,Krakow等人建立了室外机的逆循环除霜模型。室外盘管表面的融霜过程被理想化地划分为4个过程:预热、融霜、蒸发滞留水和加热干燥。在模拟除霜性能时使用了大量参数,而由于除霜过程中系统各部件的运行会相互影响,是一个高度复杂的部件耦合过程。因此,在之前基础上,Krakow又提出了理想化的带有储液器的除霜系统动态模型,这是较早期的动态模型。2002年,Alebrahim提出了在翅片管式蒸发器盘管除霜过程中如何使用焓法计算除霜时间和霜层温度分布。2010年,Dopazo详细提出了一种瞬态模拟模型来预测和评估蒸发器室外盘管的热气除霜过程的性能,在这个模型中,除霜过程分为六个阶段:预热、管道霜融化、散热片霜融化、空气层出现、滞留水蒸发和加热干燥。 图2

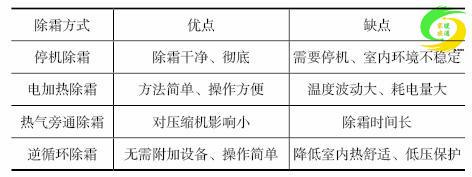

同样,国内学者在除霜模型方面也进行了很多研究。在早期,黄虎等人建立除霜过程动态数学模型,分析了除霜过程中热泵机组内部状态的变化。2007年,韩志涛基于实验参数的室外换热器表面水蒸发动态模型,通过模型求解,观察除霜时表面水蒸发和翅片管干热的动态特性。2014年,李宁等人分析了广义空气源热泵在制热/除霜(再生)过程的物理特征和能耗特点,并应用热力学原理建立了描述一个制热/除霜(再生)周期的热泵性能评价模型,推导出描述制热/除霜(再生)周期内的系统能效比COPs的通用表达式,据此分析不同类型空气源热泵存在性能差异的根本原因和性能优化方向。 二、现有除霜方式现有的主流除霜方式有:停机除霜、电加热除霜、热气旁通除霜、逆循环除霜等。其中,逆循环除霜是目前最常用的除霜方式。逆循环除霜是通过使用四通换向阀,使制冷剂流向改变,将制热过程转换为制冷过程。在除霜期间,压缩机排出的过热状态制冷剂蒸汽被送进室外盘管进行融霜。当融霜完成后,热泵运行再次逆转,重新开始供热。这种方法无需附加任何设备,只需在需要除霜时调节四通换向阀即可。几种常用除霜方式的优缺点列于表1。 表1 几种常用除霜方式的优缺点

KI Krakow等实验研究了除霜循环性能特性,并和模拟结果比较,指出逆循环除霜是一个复杂的过程,只持续几分钟的瞬态循环可能会导致制冷剂温度、金属盘管温度、空气温度和其他因素的变化。西安交通大学的Huang使用一台55kW的空气源热泵比较了热气旁通除霜法(HGBD)和逆循环除霜法(RCD)的动态特性,结果表明HGBD比RCD除霜时间长很多,但是HGBD方法由于其制冷剂噪声较小,室内温度波动较小,无冷风等特性舒适性优于RCD方法,HGBD方法克服了RCD方法的主要缺点,值得进一步研究。JS Byun的研究提出了一种热气(制冷剂)旁通方法并进行了实验研究。结果表明,热气旁路法是可用于延缓室外盘管霜冻的形成和生长。最佳性能为旁路制冷剂流量为0.2kg/min(系统制冷剂流量的20%)。运行210分钟内,热气旁路方法提高了COP和制热能力,相对于一般系统平均提高8.5%和5.7%。 另外,还有其他的一些除霜方法被很多学者提出。Qu基于逆向循环除霜方法提出了一种新型热能储存(TES)方法,并通过实验研究与标准逆向循环除霜方法对比。实验结果表明与标准逆向除霜方法相比,新型的除霜方法可以帮助改善室内热舒适(PMV和PDD),缩短除霜时间,除霜期间室内供热温度较高。Wang等提出了一种无霜空气源热泵热水器(ASHPWH)系统,热交换器上设有储能装置(ESD)并涂覆固体干燥剂(EHECSD)。实验研究了在不同的环境条件下新型系统的动态特性,结果表明,该系统可以保持蒸发器在外界温度分别为-3℃、0℃、3℃(RH均为85%)无霜32min、34min、36min,相比于反循环除霜(RCD)法,无霜ASHPWH的COP在环境温度为-3℃和3℃下分别提高17.9%和3.4%。Jiang等使用压缩机的余热来加热外盘管,提出了新型的反向循环除霜方法(NRCD),实验在额定加热量8.9kW的ASHP装置下进行。结果表明与RCD方法相比总能耗在加热器减少27.9%,在125分钟的测试期间,与RCD方法相比,总加热容量和输入功率分别增长14.2%和12.6%。系统COP的增加是1.4%。 三、误除霜的相关研究理想的除霜是“按需除霜”,即在机组需要除霜的时候开始除霜,在达到除霜目的后结束除霜。而实际运行中机组很难做到“按需除霜”,导致“误除霜”事故频繁产生。“误除霜”指的是已经达到结霜的临界程度时有霜不除,或在不必须的时候进行了除霜。其会对机组的安全、可靠、稳定、经济运行造成严重危害。要解决“误除霜”的问题首先需要充分了解“误除霜”事故的起因,进而采取合理措施,从根本上避免“误除霜”事故的产生。然而,目前对于“误除霜”事故起因的研究并不充分。 “误除霜”事故主要分为两类:“有霜不除”和“无霜除霜”。“有霜不除”—机组翅片表面大量结霜,霜层已严重影响机组制热性能,控制中心却未能及时发出除霜指令,造成除霜间隔过长,此现象在气候湿润、温和的长江流域颇为常见;“无霜除霜”—机组翅片表面未结霜或霜层稀薄,对机组制热性能未造成影响或只造成轻微影响,而控制中心却发出除霜指令,造成不必要的除霜操作,此现象在气候干燥、寒冷的黄河以北地区频有发生。 国内外学者关于“误除霜”的研究很少。2011年,Wang提出了“误除霜”的定义,得出了目前的除霜策略可能由于缺乏直接控制信息,霜层厚度而导致“误除霜”现象的结论,并通过实验研究两种误除霜现象下ASHP的瞬态特性,实验结果表明,在“有霜不除”时,机组COP减少了17.4%,制热能力下降29%;在“无霜除霜”时导致COP下降,制热能力下降4.2%,导致不舒适的室内环境条件[32]。2015年,王伟等综述了空气源热泵“误除霜”事故的简析,详细分析了“误除霜”事故起因,指出现有基于“软测量”和“直接测量”技术的除霜控制方法均产生“误除霜”事故,缺乏对结霜过程的全面认知与监测,是“误除霜”事故的主要原因,对于结霜区域的片面理解、忽视换热器的排水问题以及对运行工况重视不足等也是“误除霜”事故产生的原因。 基于以往的研究,为了避免“误除霜”事故的产生,本文总结出如下解决途径:(1)加强对空气源热泵结霜机理的认知,进一步研究其动态结霜模型,完善基础理论研究;(2)开发在线监测技术,实现翅片表面霜层厚度的准确测量;(3)完善结霜图谱,开发适应不同区域气候特征的新型控制方法;(4)改善翅片管换热器的表面特性,以提高其排水能力。 图3

除霜控制的最优目的是按需除霜,按需除霜是有关空气源热泵多联机除霜研究的重点与难点。机理是利用各检测元件和方法直接或间接检测蒸发器表现的结霜情况,判断是否开始除霜循环,当除霜达到预期效果后,及时终止除霜动作。除霜控制其实就是恰当的选取除霜切入点和结束点,达到不影响室内供热环境下按需除霜的要求。目前除霜控制主要有以下几种方法。 (1)定时除霜法 初期采用的除霜控制法,依据经验设定一个固定的结霜时间,即无论结霜与否、结霜量大小,机组在运行到该时间后就开始除霜;在结束除霜操作设定上,也是设定固定的除霜持续时间,即无论是否完全除霜,机组在除霜持续了该设定时长后就结霜除霜。为了使机组在高湿地区使用时不会产生因除霜过晚造成机组的停机,设定的固定结霜时间往往过短,机组会产生很多不必要的除霜操作,即产生“无霜除霜”的误除霜。 (2)温度—时间除霜控制法 温度—时间除霜控制法为目前应用最为广泛的除霜控制方法,该方法的控制策略为:温度传感器监测室外换热器翅片表面或制冷剂盘管表面温度变化,当翅片表面或者盘管表面温度下降到设定点T1时开始记录压缩机的运行时间,且机组结霜运行时间达到设定的最小结霜运行时间t1且翅片表面或盘管表面温度低于设定值T2时,机组进入除霜;当盘管或翅片表面温度上升到另一设定值T3或达到设定的最长除霜时间t2后机组退出除霜。该方法实际上设定固定的结霜时间,同样没有考虑室外的温湿度条件而产生误除霜事故。 (3)空气压差除霜控制法 空气在流经处于结霜状态的室外换热器时,其进出口的压差增大,该方法通过检测该压差大小来判定是否开始除霜。但是,该方法易受到换热器表面状态的影响而产生误除霜操作。 (4)最大平均供热能力除霜控制法 葛住军提出了从室内换热器着手,以最大平均制热能力为目标实现其最佳除霜控制。但是该方法不能确保某一时刻的制热量的下降仅仅是由结霜引起的。另外,2016年,邢震等人提出了一种基于平均性能最优的空气源热泵除霜控制方法,测量了翅片表面霜层厚度及机组输入功率、制热量等参数随时间的变化,并以此为基础分析了空气源热泵在整个结霜/除霜循环中的总耗功、总制热量以及平均COP的变化。结果表明:当空气源热泵机组选择以性能恶化点作为除霜开始时刻时,系统在整个结霜/除霜循环中的平均COP达到最大,即验证该除霜控制方法的可行性,能够用于空气源热泵机组的最佳除霜开始时刻控制。 (5)模糊除霜控制法 整个除霜控制系统由数据采集与A/D转换、输入量的模糊化、模糊推理、除霜控制、除霜监控及控制规则调整等功能模块组成。模糊控制除霜的过程为:数据采集与A/D转换模块以一定的时间间隔采集数据并将模拟信号转换为数字信号;模糊化模块根据事先确定的各输入参数的隶属函数对各输入量进行模糊化;模糊推理模块根据一组模糊控制规则进行推理,确定是否除霜;若需除霜,则发出除霜控制信号并由除霜监控模块对除霜过程进行监控,分析除霜控制是否达到要求,若满足要求,则维持原除霜控制规则;若不满足要求,则修改除霜控制规则。这种控制方法的关键在于模糊控制规则及标准是否合适,根据一般经验得到的控制规则有局限性和片面性,若根据实验制定控制规则又存在工作量太大的问题。 (6)室内、室外双传感器除霜控制法 室外双传感器除霜法,通过检测室外环境温度和蒸发器盘管表面温度及两者之差作为除霜判断依据;室内双传感器除霜法,通过检测室内环境温度和冷凝器盘管表面温度及两者之差作为除霜判断依据。这种方法避开了对室外参数的检测,不受室外环境湿度的影响,避免了室外恶劣环境对电控装置的影响,提高了可靠性,且可直接利用室内机温度传感器,降低了成本。目前在这种除霜控制方法为很多厂家采用。 除以上介绍的几种除霜控制方法外,近年来还有很多学者提出了许多的除霜控制方法或策略。2010年,Liang提出了一种新的除霜控制方法——显热除霜法,融入了自组织适应算法进行基本模糊控制战略。实验证明,这种新算法具有良好的控制质量和特点,确保系统的可靠性。显热除霜比逆循环除霜温度波动更小,因此可以提高空调系统的舒适性。2015年,Zhu等人基于原有的温度—时间除霜控制法和结霜图谱提出了一种“温度—湿度—时间”除霜方法,将湿度加入到除霜判定参数中,使除霜起始判定点变的更为准确。2016年,Ge提出一种通过应用盘管光电传感器(TEPS)的新颖除霜控制方法。TEPS方法可以在以下类似情况下启动除霜:大部分热交换器表面已被霜冻覆盖;压缩机吸力温度下降约9℃;压缩机排放温度提高约16℃;加热能力下降约30%。验证了TEPS方法比传统T-T方法更准确,是一种很有竞争力的除霜控制方法。 五、 结论空气源热泵推广发展至今,得到使用者们广泛的青睐,为提高其效率,国内外学者对空气源热泵除霜过程相关问题进行了大量的研究,并取得了许多成果。本文就以往的研究进展得到以下几点结论: (1)融霜和除霜模型的建立。目前,对于除霜的研究很多,空气源热泵除霜系统运行特性研究与模拟方面已取得了很大成就。但融霜过程中,室外换热器传热传质过程非常复杂,现有的系统动态模型较为简化,还很不完善。因此,建立全面完整的室外换热器的系统动态模型是今后研究的一个方向。 (2)改进空气源热泵除霜方式。尽管研究人员提出了多种改善空气源热泵系统除霜方式,但多数系统结构复杂,控制难度大,因此,需要继续探寻满足经济性、有效性、实用性的除霜方式。同时,这些方法也为改善除霜方式提供了一些新思路。 (3)从以往的除霜控制策略来看,近年来关于除霜控制方面的研究趋于自动化、智能化。准确的判断除霜开始和结束这两个控制点是今后研究的重点问题,使除霜控制更加精确,有效避免“误除霜”,改善室内环境条件。 (4)近几年才有部分学者开始“误除霜”的相关研究。为保证空气源热泵按需除霜、高效除霜,深入这部分的研究是必要的。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】