| 文化随行 | 您所在的位置:网站首页 › 秋千jie › 文化随行 |

文化随行

|

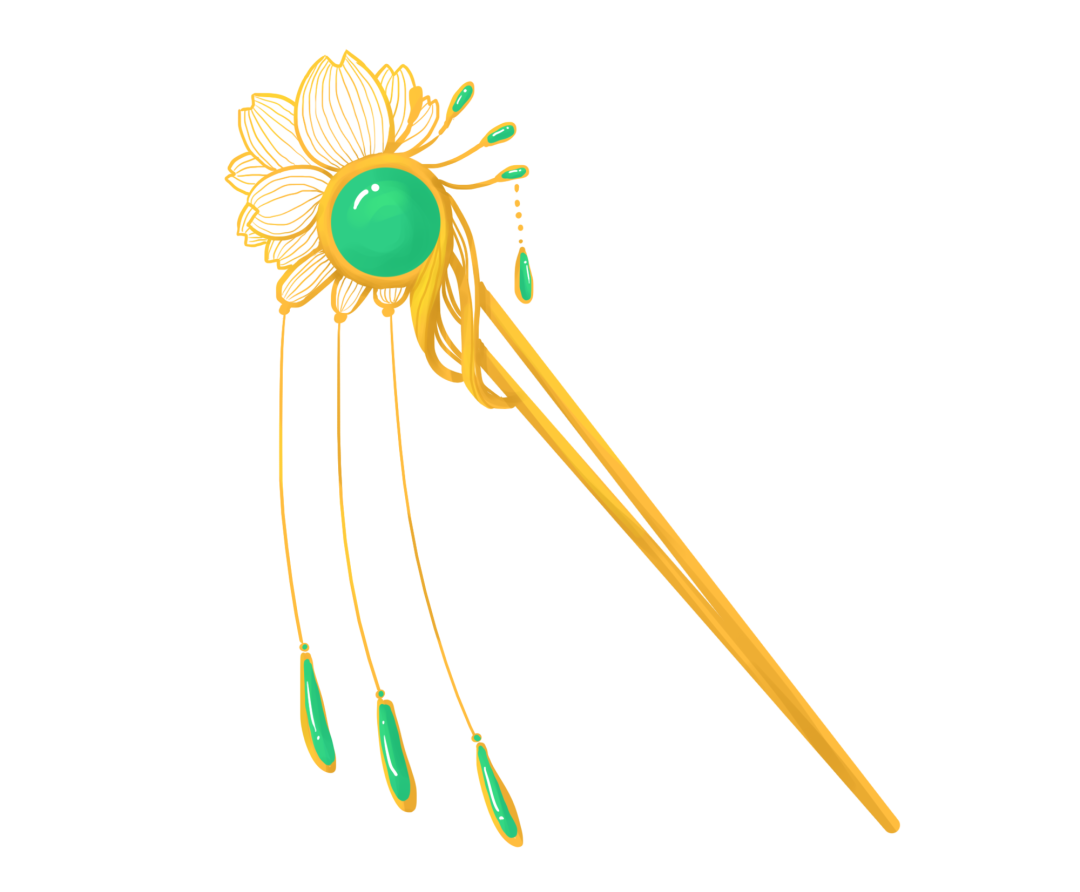

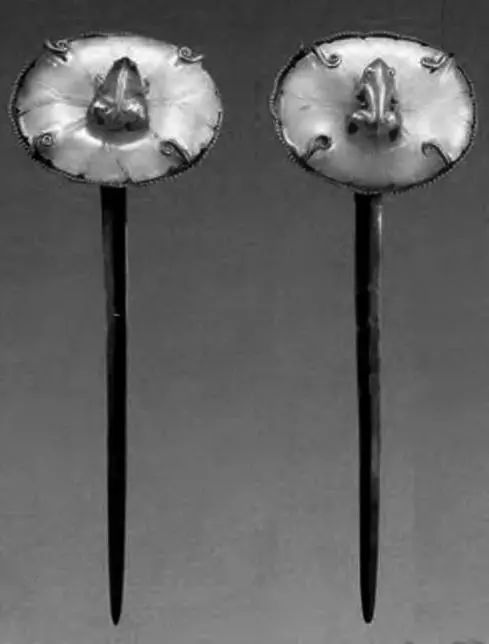

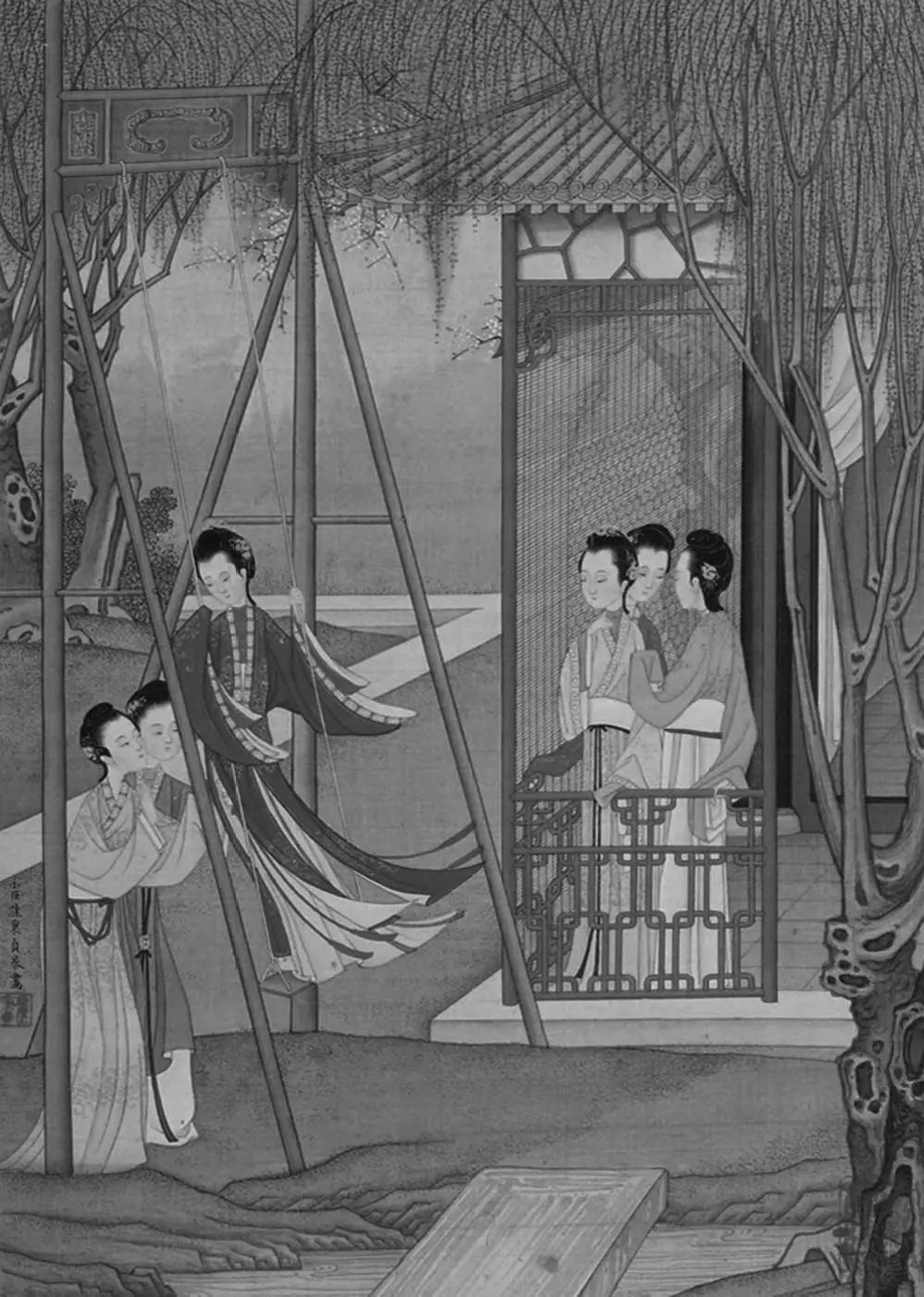

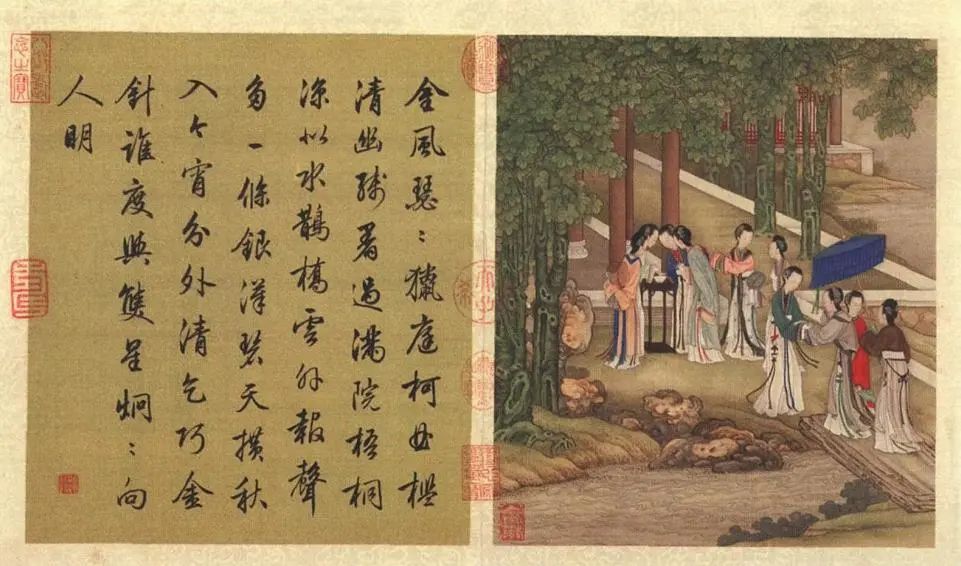

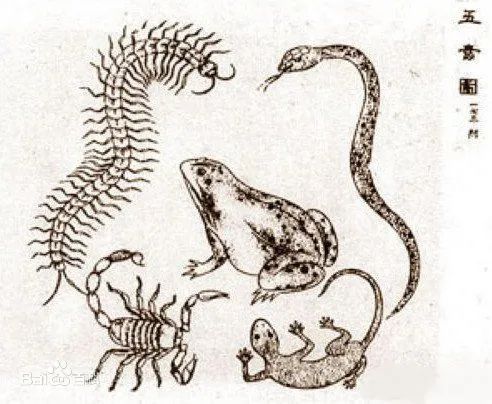

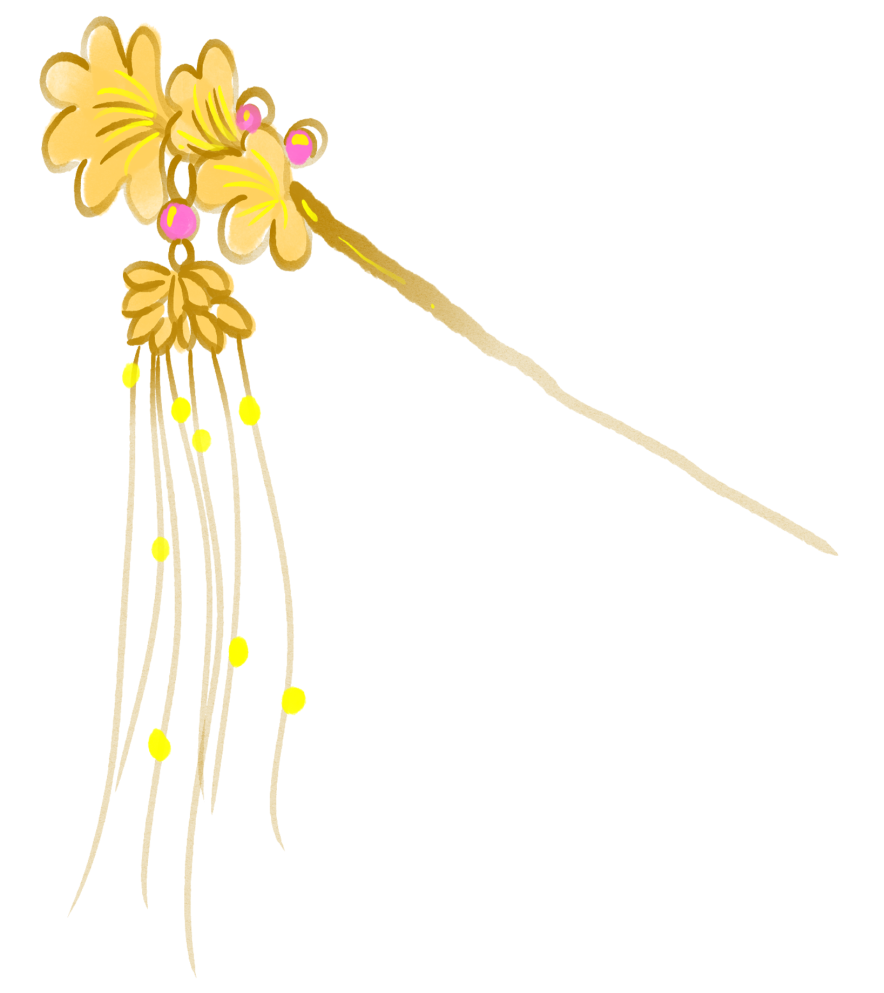

清 冷枚 赏梅图 旅顺博物馆藏 (图片来源:《艺术品》2018年03期,第17页)   春 由于农业生产需要,古代劳动人民创制了反映太阳运行周期、用来指导农事的“二十四节气”,与之相配的,是各具意义的节令时物。为了营造节日气氛,古代女性会在不同节日里选择不同主题的头饰和纹样,如元旦梅花、年吉葫芦、人日人胜、立春春燕、端午天师、元宵闹蛾、中秋月兔、冬至绵羊引子等。此种风气在宋、明时达到顶峰。证以宋人陆游《老学庵笔记》:“靖康初,京师织帛及妇人首饰衣服,皆备四时,如节物则春幡、灯毬、竞渡、艾虎、云月之类。” 元日梅花  元 王振鹏 钟馗送嫁图卷(局部) 台北故宫博物院藏  元日是农历的正月初一,也称元正、元朔。这一天标志着夏历旧一年的结束,新的一年的开始。明人唐寅《岁朝》诗云:“鬓插梅花人蹴鞠,架垂绒线院秋千。”“鬓插梅花”就是描写元日这天插梅花于鬓的风俗。在元人王振鹏绘《钟馗送嫁图》中便可见此景,侧骑牛背的女子薄衣轻裙,帔帛飘飘,玉手纤纤,头绾云髻,鬓插梅花,体态舒展,娇艳婀娜。明代《天水冰山录》中记有“金玉顶梅花簪”“金崐点翠梅花簪”。其实物如明代累丝镶宝梅枝金鬓簪,簪顶是用金累丝工艺做成的蟠曲状梅花枝干,枝桠和树洞俱全,枝梢有金累丝花蕾三朵和梅花四朵。花朵有盛开的,花心吐金丝为蕊,再镶珍珠点缀;也有刚刚展开花瓣的,花心镶红宝石做蕊,宝石的浓艳与珍珠的清冷呈现出一幅明代文人画的雅致气质。 除了发簪,还有梅花形耳饰,《大明会典》卷六十六“亲王婚礼”记载,皇妃礼服和亲王妃礼服所配耳环皆有“金脚珠环一双(金脚五线重)”“梅花环一双(金脚五线重)”。其实物如曲江艺术博物馆藏明代梅花金耳环、台北故宫博物院藏清代金嵌珠翠宝石花卉耳环,长二点八厘米,耳环以红色宝石、绿料(玻璃器)和珍珠组成葵花一朵作为主要装饰,下半环仍镶蓝色宝石、翠玉和粉红碧玺组成花叶陪衬。  · 花朝蓬叶 · 明 金青蛙嵌玛瑙银簪  农历二月十五为花朝节(晋代在农历二月十五日,至宋以后,始渐改为二月十二日),俗称“花神节”“百花生日”,因古时有“花王掌管人间生育”之说,花朝节又是生殖崇拜的象征。这一天,除了游玩赏花、扑蝶挑菜、官府出郊劝农之外,还有女子剪彩插花、摘蓬叶插头的习俗。据《乌程县志》可知,明崇祯年间“二月二日花朝,士女皆摘蓬叶插于头,谚云‘蓬开先日草,戴了春不老’”。(清罗愫《乌程县志》卷十三)蓬叶寓意出污泥而不染,且具清净智慧功德的意义。荷叶像生首饰并不少见,如湖南临灃新合元代银器窖藏满池娇荷叶金簪。除了池塘小景,青蛙和螃蟹也是比较常见可与荷叶搭配的元素,如江苏常州和平新村明墓出土的金蛙嵌玛瑙银簪、台北故宫藏清代白玉嵌珠翠扁方。  白玉嵌珠翠扁方(图片来源于网络) 清明簪柳  清 焦秉贞 仕女册 故宫博物院藏  “三月初四日,宫眷内臣换穿罗衣。清明,则‘秋千节’也,带杨枝于鬓。坤宁宫后及各宫,皆安秋千一架。”明代宫廷中的清明节时还换穿应季的衣料,搭配应景纹饰,即“秋千”补子罗衣,戴柳枝,打秋千。清明节纹饰主题为“仕女秋千”,如明代“秋千仕女补子纹”、北京定陵出土明代绣仕女荡秋千紬膝袜实物。 除了荡秋千,在中国古代还有清明簪柳的习俗。有的将柳枝编成圆圈戴在头上,也有将嫩柳枝刮结成花朵插于发髻,还有直接将柳枝插于头髻中,即“带杨枝于鬓。”  夏  月曼清游图册·七月桐荫乞巧 清 陈枚 纵37厘米,横31.8厘米 故宫博物院藏 (图片来源:《中国国家博物馆馆刊》2019年07期,第105页)  端午,又称端阳、重午、端五节、天中节。中国古人以五月天气炎热,疾病易于流行,故称其为恶月,而五月五日为恶日,阴恶从五而生,五月五日双五相逢,是最不吉利的恶时。因此,端午节的节令饰物,也体现了浓厚的巫术色彩。  (图片来源于网络) 五毒是端午节最重要的节令主题,主要指蝎子、蜈蚣、蛇、蟾蜍、蜥蜴等五种毒虫。民间有挂五毒图于门户,或者在儿童手臂、身上佩戴五毒形象饰物的习俗,意在禳避病害,以求平安。五月“初一至十三日止,宫眷内臣穿五毒艾虎补子蟒衣。门两旁安菖蒲、艾盆。门上悬挂吊屏,上画天师或仙子、仙女执剑降毒故事,如年节之门神焉,悬一月方撤也”。(刘若愚《酌中志》卷二○《饮食好尚纪略·端午》)所谓“五毒艾虎补子”应如定陵出土明代艾虎五毒纹方补,胸补绣二虎相对,并绣有花卉、蛇、蜈蚣等;背补中间绣一卧虎,虎周围绣艾叶花卉和五毒纹,蛇、蝎、蜥蜴、蟾蜍、蜈蚣或爬或跳,姿态各异,形象逼真。 除了补子纹样,还有簪佩五毒的风俗。如《帝京景物略》卷二《春场》:“簪佩各小纸符,或五毒、五瑞花草。”又,《宛署杂记》卷十七记载:“妇女画蜈蚣、蛇、蝎、虎、蟾,为五毒符,插钗头。”其实物如私人收藏清代五毒发簪,长十一点九厘米,宽二点二六厘米。其上錾刻蝎、蜥蜴、蟾蜍、蜈蚣等纹样。 明人高启《钗符》:“灵篆贮纱囊,薰风绿鬓傍。”有的时候,中国古人还有一种用绛红纱或者白纱做的小“符袋”,把朱砂写就的道教篆符装于袋内,或者放入一个朱砂包。江西德安周氏墓,墓主人是一位妇人,出土时有一个金丝编的特髻,头上插着鎏金钗、银簪,两鬓和脑后还各插两把木梳。其中有一支步摇,垂下的物件不是简单的珠串,而是珍珠网罩,内盛褐色的方形香囊,袋内有朱砂包。扬之水先生指出,这应当是宋代端午时戴的珠囊,也就是真珠香囊。  端阳故事册之悬艾人 清 徐扬 故宫博物院藏  宋代李石《长相思·重午》:“红藕丝。白藕丝。艾虎衫裁金缕衣。钗头双荔枝。鬓符儿。背符儿。鬼在心头符怎知。相思十二时。”这是描写端午装扮的一首小词。端午节时,正是荔枝成熟的时节。人们穿带有“宜男”艾虎纹的薄纱罗衣裳,头上的钗头吊挂一对荔枝果。 宋代荔枝耳环多做并蒂果的形式,元康端《西湖竹枝词》:“合欢钗头双荔支,同心结得能几时。”这样的构图模式,虽有取“成双”的寓意,但也是从荔枝的实际生长形态出发。为了追求形式感,元人甚至还将荔枝和枝叶做缠枝的形式,将并蒂的荔枝果整个包卷在枝叶里面,如湖南临灃元代金银器窖藏金荔枝簪、湖南攸县出土银鎏金荔枝簪。除了这种立体的造型,也有平面錾刻的形式,如私人收藏元代银鎏金蝴蝶花草荔枝纹耳环。此耳环是在银牌上镂空錾刻,做出荔枝、卷草的纹样,银牌上方的蝴蝶和中间的花朵是以圆或椭圆形做出,抽象概括。其主体纹样的背景是精细的卷草纹,线条流畅婉转。  (图片来源于网络) (图片来源于网络) 清人顾禄《清嘉录》卷五“端午”条说,五日俗称端五,瓶供蜀葵、石榴、蒲蓬等物。妇女头上簪艾叶、石榴花,被称为“端午景。” 有明确记载的头簪石榴花风俗见于唐代。杜牧《山石榴》中的“一朵佳人玉钗上,只疑烧却翠云鬟”,虽没有直接写石榴花为红色,但见丽人发簪榴花红艳似火,恐其烧坏翠簪秀发,形象生动。宋代也有此习俗,《水浒传》第十五回写道:“那阮小五斜戴着一顶破头巾,鬓边插朵石榴花,披着一领旧布衫,露出胸前刺着的青郁一个豹子来……”至明清两代,端午节别称为“女儿节”,小姑娘簪戴石榴花。  夏至,古时又称夏节,夏至节,是二十四节气中较早被确定的一个节气。楝叶为楝树之叶。《淮南子·时则训》:“七月官库,其树楝。”高诱注:“楝实秋熟,故其树楝也。”古代男女常于夏至日摘之插于两鬓,如《荆楚岁时记》“夏至节日,食粽。……民斩新竹笋为筒粽,楝叶插头”又“士女或取楝叶插头,彩丝系臂,谓之长命缕”。有时,人们会制作楝叶形状的发簪插戴,如私人收藏的兽骨楝叶簪,十六厘米长,簪头作树叶状,錾刻树叶纹脉。  清 累丝嵌珠宝蜘蛛金饰 喜蛛应巧是较早的一种乞巧方式,其俗稍晚于穿针乞巧,大致起于南北朝之时。蜘蛛又称亲客、喜子、喜母等。郭璞《尔雅》“释虫”:“小蜘蛛长脚者,俗呼为喜子。”蜘蛛的外形很像汉字“喜”,寓意喜事连连,好运将至。 在古代,人们就普遍以蜘蛛为吉祥物,一群蜘蛛聚在一起,预兆喜事。蜘蛛网上沿着一根蜘蛛丝往下滑,表示“天降好运”。明、清时期,有许多用喜蛛主题做簪的例子,如南京中华门外邓府山出土明代嵌宝石蜘蛛形金簪、北京海淀区上庄乡出土清代累丝嵌珠宝蜘蛛金饰和故宫博物院藏一对金镶珠石秋叶蜘蛛簪。 —END— |

【本文地址】