| 南京境遇成就王阳明“心学”悟道 | 您所在的位置:网站首页 › 王阳明简笔画色彩 › 南京境遇成就王阳明“心学”悟道 |

南京境遇成就王阳明“心学”悟道

|

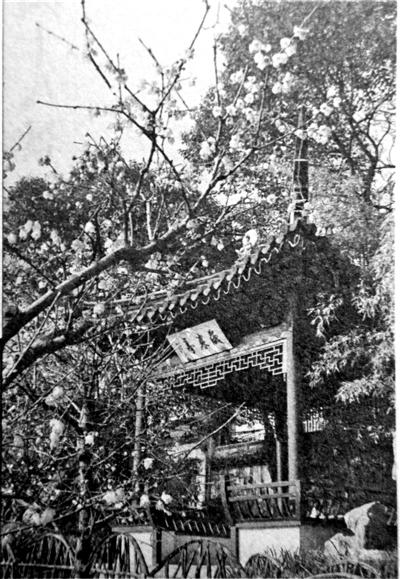

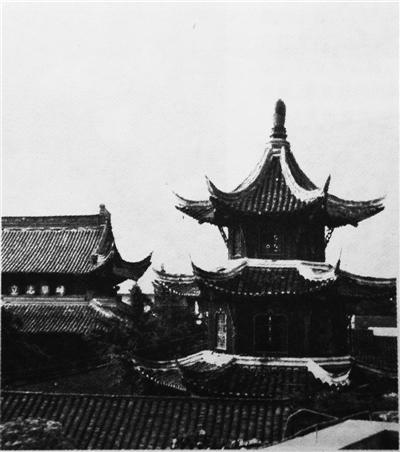

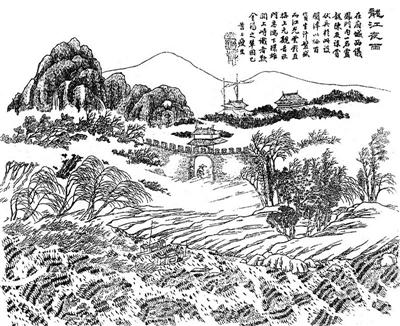

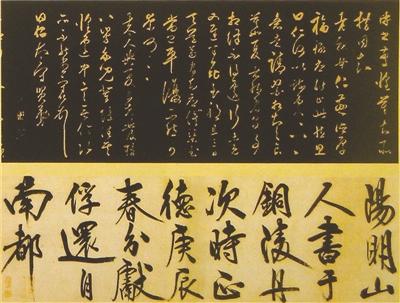

王阳明像 瞻园岁寒亭 六合文庙 金陵四十八景中的狮子山和龙江关。 王守仁出发平叛时所书《龙江留别诗》(上)、返南京献俘时所书《铜陵观铁船歌》卷(下)。 上新河拖板桥。 王阳明是明代中期最著声望的思想家、政治家、军事家,陆王心学之集大成者,其思想历经500年而不衰,影响遍及中国与东亚其他多国及地区。 从明弘治至正德年间,王阳明曾多次交游、探亲(其父王华曾在南京任吏部尚书)、任职在南京。当时南京作为留都,职事清闲,王阳明在工作之余,一面授徒讲心学,一面饱览古都山水。据南京地方文献和他留下的诗文可知,朝天宫、瞻园、狮子山、清凉山、牛首山、上新河等地都有心学大师的踪迹。 朝天宫问道 瞻园岁寒亭感叹人生 王守仁(1472-1529年),字伯安,别号阳明,浙江余姚人。明弘治十二年(1499年)进士,历任刑部主事、贵州龙场驿丞、庐陵知县、右佥都御史、南赣巡抚、两广总督等职,晚年官至南京兵部尚书、都察院左都御史。因平定宸濠之乱等军功而封爵新建伯,隆庆时追赠侯爵。王守仁是明代心学集大成者,提倡“致良知”,强调“知行合一”。 明弘治九年(1496年),王阳明在北京会试落第。“同舍有不第为耻者,先生慰之曰:‘世以不得第为耻,吾以不得第动心为耻。’识者服之。”可见,阳明先生在会试落第后超凡脱俗的心态。同年底,经南京,向朝天宫全真道士尹真人学道。与尹真人同游共寝百余日,修真空练形法,并自作口诀诗:“闲观物态皆生意,静悟天机入穹冥。道在险夷随地乐,心忘鱼鸟自流行。”这是王阳明在南京的第一个有意义的足迹所在。虽然,在这之前,王阳明也曾到过南京。因为,这时的王阳明,其学为“出入佛老”,其教为“默坐澄心”,是其人生发展的一个重要阶段。 明正德九年(1514年)四月王阳明任南京鸿胪寺卿,到正德十一年九月升都察院左佥都御史,巡抚南赣、汀、漳,离开南京,这三年是王阳明与南京密集交往的一个时期。 正德九年六月王阳明游岁寒亭,岁寒亭在今南京瞻园内。他站在岁寒亭上,发出“人间炎暑无逃遁,归向山中卧岁寒”的感叹。其后,王阳明作《重修应天府儒学记》(应天府学位于今东大成贤街一带),提出:“士之学也,以学为圣贤。圣贤之学,心学也。……求之于心而无假于雕饰也,其功不亦简乎?措之于行而无所不该也,其用不亦大乎?”十二月王阳明作《重修六合县儒学记》,他充满希望地说:“使由此日迁于高明广大,以洗俗学之陋,则夫兴起圣贤之学以为天下之倡者,将又不在于六合之士邪!” 阅江楼赋诗 下关发出“龙江之问” 正德十年正月,王阳明游鸡鸣寺,登凭虚阁。八月陪游狮子山,登阅江楼故址凭吊。王阳明登高望远,触景生情;凭吊故址,谈古论今。“望远每来成久坐,伤时有涕恨无能。”“百年未有涓埃报,白发今朝又几茎?”最耐人寻味的要数他的《登阅江楼》:“绝顶楼荒旧有名,高皇曾此驻龙旌。险存道德虚天堑,守在蛮夷岂石城。山色古今余王气,江流天地变秋声。登临授简谁能赋?千古新亭一怆情!” 正德十一年,二月游清凉山,三月游牛首山,八月于龙江关离别南都,皆有诗唱酬。“风尘渐觉初心负,丘壑真于野性宜。”“无补涓埃愧圣朝,漫将投笔拟班超。” 这些诗文表明:王阳明的足迹,初入南京时,还有沉溺佛老之学的痕迹。而当他离开南京时,既有佛道无为之洒脱,又有儒家有为之抱负;既有出世的淡泊,又有入世的执着。王阳明在南京的这段时间,是积累,是酝酿;是转折,是担当。他智慧地行走于有无之间,必将“性灵出万象,风骨超常伦。 值得指出的是,发生在这一期间的“龙江问学”。《传习录》下陈九川录,第201条指出:“正德乙亥(1515年),九川初见先生于龙江,先生与甘泉先生论格物之说,甘泉持旧说。先生曰:‘是求之于外了。’甘泉曰:‘若以格物理为外,是自小其心也。’九川甚喜旧说之是。先生又论‘尽心’用功,久当自释。山间乃自录《大学》旧本读之,觉朱子格物之说非是,然亦疑先生以意之所在为物,物字未明。” 龙江之问,等了4年后,即1519年在江西洪都(今南昌),先生于兵务倥偬,乘隙讲授,才得以解答。龙江问学的意义在于,奠定了自龙场悟道以来,先生提出的知行合一学说的理论基础。其心物一体、身心一体,即“无心则无身,无身则无心”的观点,亦可以挺立于世界学术之林。 上新河夜泊无眠 王阳明悟出“致良知” 明永乐十九年(1421年),明成祖朱棣迁都北京后,南京作为南都,仍是重要的政治中心。同时,随着明代经济的繁荣和发展,上新河成为繁华的集镇。于是,富商巨贾、达官政要、文人墨客多会于此。明代南京人顾起元在其《客座赘语》卷一《市井》的描述:“城外惟上新河、龙江关二处为商帆贾舶所鳞辏,上河尤号繁衍。”上新河上的浮桥是税关(即上关,也是下游龙江关俗称下关的由来)。据说所有船只航行到此,为桥所阻,须照章纳税,然后税官将桥板拖去放行,所以也叫拖板桥。 钱德洪是王阳明的弟子,其所撰《阳明先生年谱》,记载了先生与上新河际遇过程。正德十五年(1520年),“先生赴召至上新河,为诸幸谗阻不得见。中夜默坐,见水波拍岸,汩汩有声。思曰:‘以一身蒙谤,死即死耳,如老亲何?’谓门人曰:‘此时若有一孔可以窃父而逃,吾亦终身长往不悔矣。’” 王阳明夜泊上新河,为什么是一个无眠之夜?这不得不从王阳明平定宁王之乱说起。 正德十四年(1519年)宁王叛乱,杀江西巡抚孙燧和江西按察副使许逵,革除正德年号。统兵号称十万,以其部将守南昌,自率舟师顺江东下,获九江,收南康,出江西,攻安庆,直指南京。汀赣巡抚、佥都御史王阳明仓促举兵勤王,通过一系列的政治和军事策略,于七月二十日攻克南昌。二十六日,宁王兵败被擒。八月,王阳明捷报尚未送达北京,武宗以“奉天征讨威武大将军镇国公”称号,于八月二十二日率万余官兵南下亲征。武宗到达涿州时,王阳明捷报已到,武宗很不高兴,“盖不以其擒叛为功,而以不待上亲征辄擒濠(宸濠即宁王)为擅,武宗仍一意南征。” 十月,王阳明赴南京欲迎驾武宗,在京口,被大学士杨一清制止。十一月中旬,王阳明回到南昌。十二月二十六日武宗到南京,江彬、张忠、许泰诬陷守仁(即王阳明)必反,乃下诏面见,王阳明闻命即赴。正德十五年正月初一,与使“献俘”发南昌,再赴南京。八日,抵达芜湖。江彬、张忠拒之芜湖,不得进,乃遁入九华山半个月。此时王阳明处于进退两难的困境:前有江彬、张忠阻挠不得进;后返回南昌,则坐实“召必不至”“先生必反”之罪。二十六日,旨再下,遂至南京上新河。江彬、张忠再阻不得见武宗,不得已王阳明再返回江西,经过安徽铜陵观铁船,并留下诗句云:“由来风波平地恶,纵有铁船还未牢。世路难行每如此,独立斜阳首重搔。”据束景南先生所著《王阳明年谱长编》中记载:据阳明自言,是次再北赴南都,行至芜湖时武宗又有旨命其返江西,然阳明未奉命,仍北上直入南京上新河。按上新河地处南京西南江心洲夹江东,明时官船停泊处,宸濠后即囚监于上新河江上,一应逆党囚俘亦械系于此。故阳明至上新河,其“解囚至留都”之“献俘”任务便告完成。 平定宁王之乱还磨砺出“致良知”的理论成果,成为儒学史的一座高峰。王阳明说“自经此大利害、大毁誉过来,一切得丧荣辱,真如飘风之过耳,奚足以动吾一念?今日虽成此事功,亦不过一时良知之应迹,过眼便为浮云,已忘之矣!”“某于此‘良知’之说,从百死千难中得来。非是容易见得到此。”“良知”是“知”的方向,“致”是“行”的实现,致良知,是知行合一的升华。 陈履伟 (中华中学上新河初级中学校长、特级教师、教授级高级教师) 特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪网观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪网联系。 |

【本文地址】