| 无症状感染者=没有临床表现和后遗症吗? | 您所在的位置:网站首页 › 泌乳素3000但没有任何症状 › 无症状感染者=没有临床表现和后遗症吗? |

无症状感染者=没有临床表现和后遗症吗?

|

本文作者:云也 自奥密克戎毒株现世并迅速成为主要流行毒株以来,无症状感染者在新冠感染者中的占比就显著上升。根据国家卫健委数据,12 月 8 日 0~24 时,31 个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增本土病例 3588 例,而新增无症状感染者为 13160 例。 12 月 7 日最新发布的防疫「新十条」要求优化调整隔离方式,提出「具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离」。 12 月 8 日,国务院联防联控机制发布《新冠病毒感染者居家治疗指南》进一步提示:「无症状者无需药物治疗」。

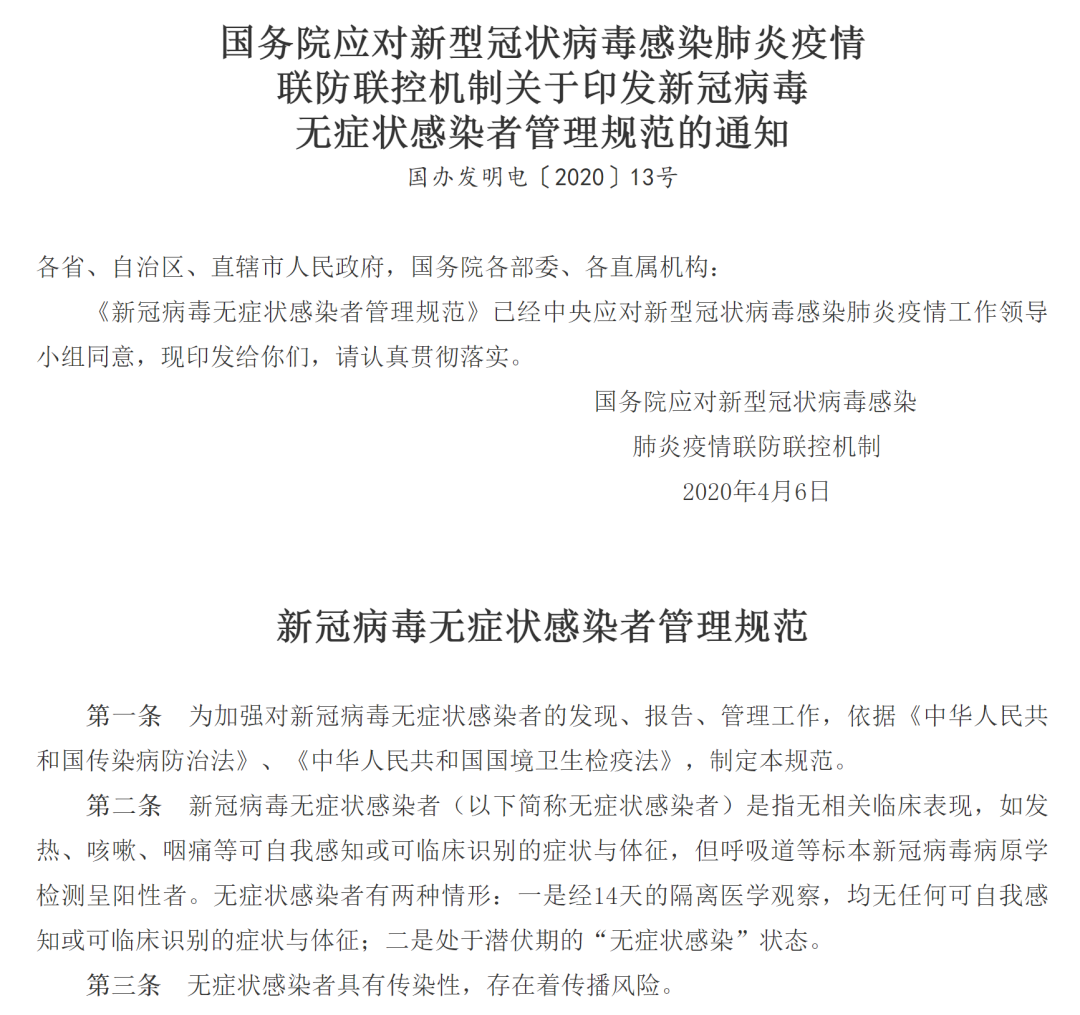

关于无症状感染者的讨论 图源:丁香园公众号留言区 那么到底怎样算无症状感染?感染了新冠有多少人会无症状?重复感染会不会以无症状为主?感染都无症状了还会有「后遗症」吗? 无症状感染,就是真正的「没有症状」 关于「无症状」的具体含义,主要流传的有两种说法,一种是完全没有症状,另一种则认为有发热、咳嗽、咽痛等症状,但只要没有肺部侵袭,就还算「无症状感染」。 事实上,2020 年 4 月 6 日,国务院应对新型冠状病毒感染肺炎联防联控机制发文,曾明确「无症状感染者」是指:无相关临床表现,如发热、咳嗽、咽痛等可自我感知或可临床识别的症状与体征,但呼吸道等标本新冠病毒病原学检测呈阳性的患者,且至今各版本防控方案均沿用这一定义。

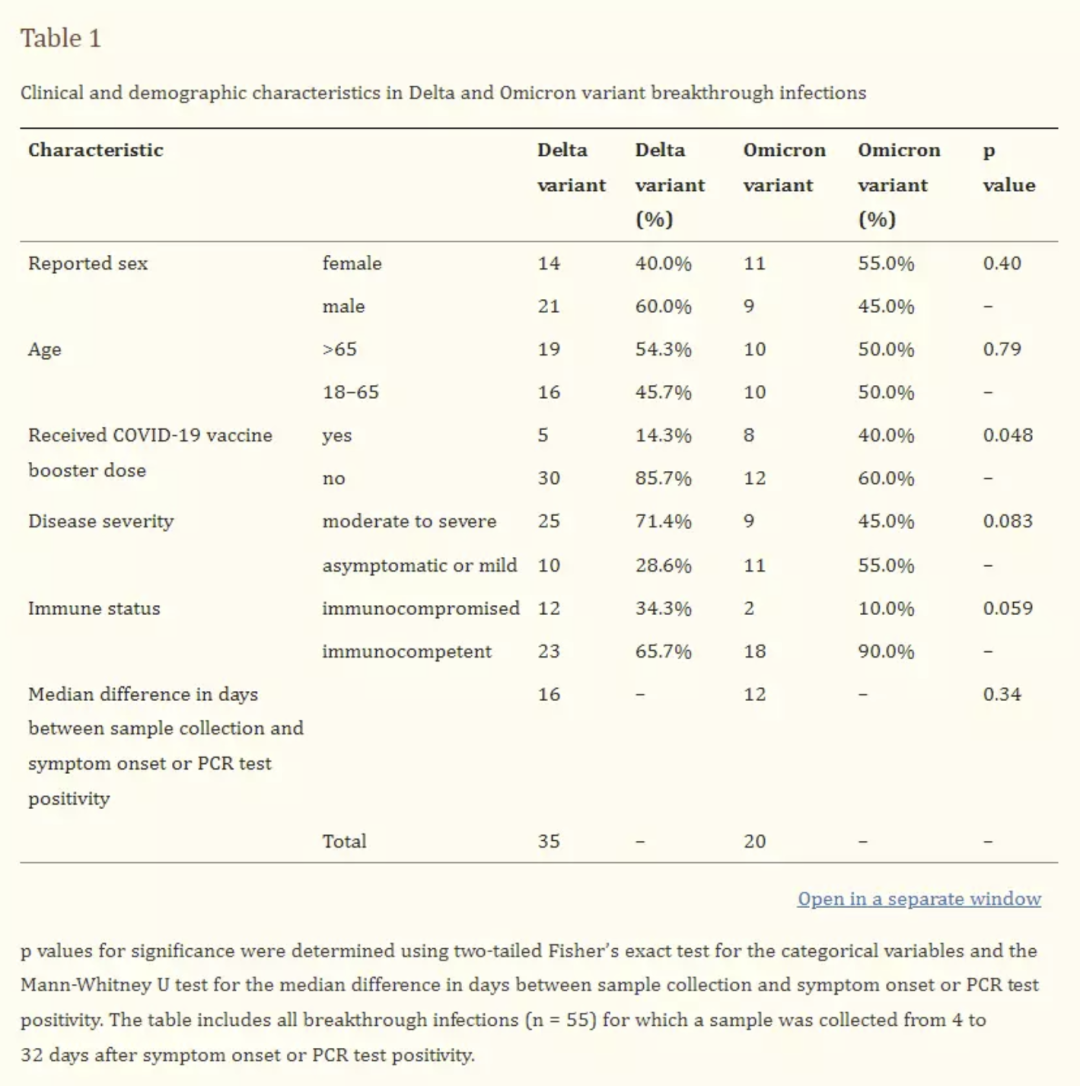

图源:中国政府网 对于认为只要无肺部侵袭即视作「无症状」的误解,除了实践中确实存在未按此规则判定的情况,另有一个原因是曾有受到广泛关注的上海奥密克戎研究,将「无新冠肺炎影像学特征」作为唯一的无症状感染判断标准。(研究题为 「Preplanned Studies: Dynamic Disease Manifestations Among Non-Severe COVID-19 Patients Without Unstable Medical Conditions: A Follow-Up Study — Shanghai Municipality, China, March 22~May 03, 2022」,曾是国内首个关于奥密克戎感染的大型真实世界研究,其预印本发表于 China CDC WEEKLY,并在数日后撤下。) 「无症状感染」并非新冠特有,在许多传染病中都十分常见。 根据《新冠病毒无症状感染者管理规范》,无症状感染者主要有两种情形:一是经过完整的医学观察,均无任何可自我感知或可临床识别的症状与体征,这类感染者从检测阳性到转阴的全过程,均没有任何患病症状;二是处于潜伏期的「无症状」感染状态,这类患者在之后的进展中,会转归为「确诊病例」。 后者是病毒感染后,到最早临床症状或体征出现的这一段时间。而前者又被称作「隐性感染」、「亚临床感染」,是病毒侵入后仅引起特异性免疫应答的发生,却没有引起组织损伤(或太轻微没有主观感觉和客观表现),这也正是目前新冠无症状感染的主要形式 [1]。 奥密克戎流行后,无症状成主要感染形式 「无症状感染」并非奥密克戎毒株流行后才出现。2021 年 12 月,北京大学曾通过回溯将近 3000 万人的数据,这篇论文指出在新冠感染者中,可能有高达 40% 为无症状感染(主要涉及奥密克戎流行前数据)。 但奥密克戎感染带来了更高的无症状比例。南非的一项研究则在奥密克戎流行之初,即通过研究结果提示奥密克戎带来的无症状感染比例可能远高于此前毒株。丹麦一项研究纳入人群中,20% 自我报告为无症状感染 [2]。我国浙江省宁波市一项报告中,61 例确诊的奥密克戎毒株感染者,54.1% 为无症状 [3]。另一项我国广东省珠海市 38 例确诊的奥密克戎毒株感染者报告中,则有 76% 为轻症或无症状感染者 [4]。 现阶段国内新冠病例以奥密克戎毒株感染为主。根据进入 12 月以来国家卫健委 31 个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团统计数据中每日新增感染者计算,无症状感染者占比在 78~88% 之间。 疫苗接种后同样存在无症状感染更多的情况。今年 5 月在 Cell 发表的一项纳入 128 个突破性感染者(即接种疫苗后发生感染)的 259 个样本,关于 Delta 和奥密克戎引起的疫苗突破性感染比较研究,发现奥密克戎毒株突破性感染以无症状为主(55%,Delta 为 28.6%)[5]。

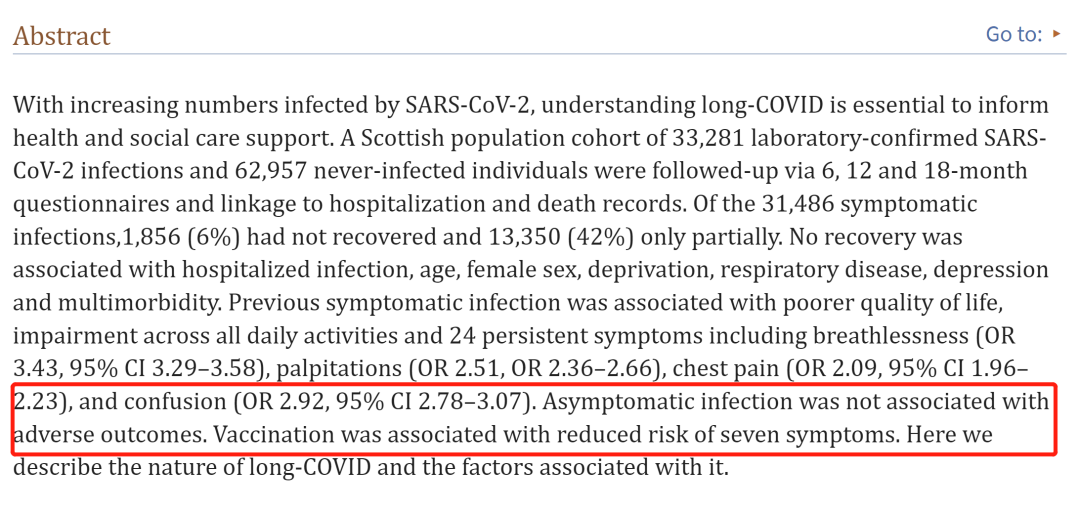

奥密克戎毒株突破性感染主要为无症状 图源:文献 5 多项实验室研究和多国真实数据都表明,与原始毒株及其他突变株相比,奥密克戎及其亚型的毒力更弱,这可能是无症状感染者比例较高的原因。而也有观点认为,更多的无症状感染,也可能与二次感染的增多有一定联系。 The Lancet 曾在 2021 年 4 月发表英格兰一项大规模人群的二次感染研究,指出根据血清学和核酸结果证据可分析得出,既往新冠病毒感染激发的免疫力可将二次感染风险降低 84%,将有症状二次感染风险降低 93%;对于无症状感染,首次感染提供的防护效力则只有 52%。研究者也对这组数据做出了另一面的解读,即如果发生二次感染,更可能是无症状的 [6]。 没有症状,但并非没有影响 首先无症状感染者存在向环境排出病毒的可能。自 2020 年初便陆续有国内外研究证据,证明新冠肺炎「无症状感染者具有传染性,存在着传播风险」。 2020 年 3 月 12 日,美国疾控中心收录的一篇国内外学者共同撰写的论文中,作者研究了发生在中国温州一家超市的集体感染案例,数据表明,这起案例有可能是无症状感染者传播 [7];3 月 19 日 NEJM 刊发了广东疾控中心论文同样印证了无症状感染者具有传播风险。2020 年 3 月 31 日,国家卫健委正式确认无症状感染者传染性,并从 4 月 1 日起在每日疫情通报中公布无症状感染者 [8]。 既不容易发现,又会造成传播,因此无症状感染的高发,让奥密克戎传播具有更强的隐匿性,成为其在全世界高位流行的重要推手。而这也意味着,以奥密克戎为优势毒株的新冠肺炎,在人群中引起严重症状的比例已大大降低。 同时,无症状感染,却也并非病毒在体内游荡了一回却「雁过无痕」。Nature Medicine 刊出我国一项无症状感染研究,提示部分无症状感染者 CT 检测中有轻微的肺部炎症征象(包括毛玻璃样,条索状阴影等),并提示无症状感染者病毒 RNA 脱落时间长于有症状感染者(19 天 vs 14 天)。而从免疫学角度,无症状感染者在急性感染期以及康复期抗体(IgG)水平均显著低于有症状患者组,对新冠病毒感染的免疫反应弱于有症状患者,这有可能揭示着这些感染者无症状的原因 [9]。 对于人们十分担心的后遗症问题,同样有研究聚焦在了无症状感染人群。今年 6 月,The Lancet 发表了一项研究提示奥密克戎毒株后遗症发生率仅是 Delta 毒株的 24~50%(接种疫苗的情况下)[10]。10 月 12 日,英国研究人员在 Nature Communications 发表题为 「Outcomes among confirmed cases and a matched comparison group in the Long-COVID in Scotland study」的研究则对 33281 名新冠感染者、62957 名对照组(从未感染新冠)进行分析,肯定新冠后遗症状对于患者的影响,提出发生后遗症状的可能性与感染的严重程度有关,并且得到「无症状感染者没有后遗症」(Asymptomatic infection was not associated with adverse outcomes)的结论 [11]。

「无症状感染者没有后遗症」的结论 图源:文献 11 12 月 7~8 日最新发布的「具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离」、「无症状者无需药物治疗」这两项指导,是直面疫情新形势转变的措施,也对于公众自己把握是否有症状、是否就医提出了要求。厘清无症状感染者的判定、明确其对机体的影响和在人群中的传播可能,将有助于措施的理解和实施,也能避免不必要的恐慌,稍解医疗机构压力。 致谢:本文经 首都医科大学附属北京佑安医院感染综合科主任医师 李侗曾 专业审核 策划:云也 | 监制:gyouza 题图来源:视觉中国 丁香园是面向医疗从业者的专业平台,以「助力中国医生」为己任。下载「丁香园 App」可以和同行讨论病例 ,在线学习公开课,使用用药助手等临床决策工具,在丁香人才找可靠医疗岗位。 参考文献: [1] 高文静, 李立明. 新型冠状病毒肺炎潜伏期或隐性感染者传播研究进展 [J] . 中华流行病学杂志,2020,41 (04): 485-488. [2] Espenhain L, Funk T, Overvad M, et al. Epidemiological characterisation of the first 785 SARS-CoV-2 Omicron variant cases in Denmark, December 2021[J]. Euro Surveill,2021,26(50):2101146. [3] 刘碧瑶,王臻,戚小华,等 . 奥密克戎变异株流行期浙江省≥60岁新型冠状病毒肺炎本土感染者特征分析[J/OL]. 中国公共卫生, 2022. [4] 褚衍茹, 张栋梁, 陈奕, 等 . 基于新冠病毒 Delta 及 Omicron变异株流行特征变化对疫情防控措施优化分析[J/OL]. 中国公共卫生,2022. [5] Servellita V, Syed AM, Morris MK, Brazer N, Saldhi P, Garcia-Knight M, Sreekumar B, Khalid MM, Ciling A, Chen PY, Kumar GR, Gliwa AS, Nguyen J, Sotomayor-Gonzalez A, Zhang Y, Frias E, Prostko J, Hackett J Jr, Andino R, Wadford DA, Hanson C, Doudna J, Ott M, Chiu CY. Neutralizing immunity in vaccine breakthrough infections from the SARS-CoV-2 Omicron and Delta variants. Cell. 2022 Apr 28;185(9):1539-1548.e5. [6] Hall V J , Foulkes S , Charlett A , et al. SARS-CoV-2 infection rates of antibody-positive compared with antibody-negative health-care workers in England: a large, multicentre, prospective cohort study (SIREN)[J]. The Lancet, 2021, 397(10283). [7] Cai J, Sun W, Huang J, Gamber M, Wu J, He G. Indirect Virus Transmission in Cluster of COVID-19 Cases, Wenzhou, China, 2020. Emerg Infect Dis. 2020;26(6):1343-1345. [8] Zou L, Ruan F, Huang M, Liang L, Huang H, Hong Z, Yu J, Kang M, Song Y, Xia J, Guo Q, Song T, He J, Yen HL, Peiris M, Wu J. SARS-CoV-2 Viral Load in Upper Respiratory Specimens of Infected Patients. N Engl J Med. 2020 Mar 19;382(12):1177-1179. [9] Long QX, Tang XJ, Shi QL, Li Q, Deng HJ, Yuan J, Hu JL, Xu W, Zhang Y, Lv FJ, Su K, Zhang F, Gong J, Wu B, Liu XM, Li JJ, Qiu JF, Chen J, Huang AL. Clinical and immunological assessment of asymptomatic SARS-CoV-2 infections. Nat Med. 2020 Aug;26(8):1200-1204. [10] Antonelli M, Pujol JC, Spector TD, Ourselin S, Steves CJ. Risk of long COVID associated with delta versus omicron variants of SARS-CoV-2. Lancet. 2022 Jun 18;399(10343):2263-2264. [11] Hastie CE, Lowe DJ, McAuley A, Winter AJ, Mills NL, Black C, Scott JT, O'Donnell CA, Blane DN, Browne S, Ibbotson TR, Pell JP. Outcomes among confirmed cases and a matched comparison group in the Long-COVID in Scotland study. Nat Commun. 2022 Oct 12;13(1):5663. |

【本文地址】