| 70年·辉煌成就:江门发生巨变!看完这些你会骄傲 | 您所在的位置:网站首页 › 江门哪里工厂多美女 › 70年·辉煌成就:江门发生巨变!看完这些你会骄傲 |

70年·辉煌成就:江门发生巨变!看完这些你会骄傲

|

时间见证巨变,梦想成就未来。70 年来,在中国共产党的领导下,中国发生了翻天覆地的巨大变化,取得了举世瞩目的发展成就。

伴随着祖国日益强大的步伐,江门也走出了自己波澜壮阔的发展历程。从贫穷落后到富裕文明,从偏安闭塞到珠西枢纽,跨越七十载,铸就侨乡辉煌。 如今的江门,经济总量即将迈入3000 亿元大关,机电、纺织服装、电子信息、食品、建材、造纸六大传统支柱产业稳定发展,造就雄厚工业基础;高端装备制造、新一代信息技术、新能源汽车及零部件、大健康、新材料这五大新兴产业加速发展,引领转型升级。

全市一般公共预算收入超240亿元,城市高楼林立,交通四通八达,现代化的体育场馆、展览馆、演艺中心、美术馆、博物馆、图书馆等公共文化设施应有尽有。居民人均可支配收入超3 万元,随着脱贫攻坚深入推进,全面小康路上更是一个不落下,一个不能少。

壮丽70 年,奋斗新时代。迈入中国特色社会主义新时代,江门迎来了粤港澳大湾区建设的重大历史机遇。追梦大湾区,相信江门一定会再次扬帆起航,实现新的崛起。 数读 GDP:1949 年江门全市地区生产总值1.69 亿元,2018 年已达2900.41亿元,今年有望突破3000 亿元大关。 固定资产投资:1949 年江门固定资产投资40 万元,70 年后,这一数据已接近2000亿元。 地方财政收入:1950年江门地方财政收入0.15亿元,2018年全市地方一般公共预算收入243.93亿元。 经济发展 地区生产总值由不足2亿元 到即将突破3000 亿元大关 翻开厚重的历史书,70 年前的10 月1 日,中华人民共和国正式成立。10 月23 日,江门也和平解放,和新中国一起开启了发展的新纪元。

△ 改革开放至今,全市累计批准外商直接投资项目9231个,德国巴斯夫、美国艾默生、维达、大长江摩托、鹤山雅图仕等一批知名外资企业在我市不断发展壮大。图为雅图仕。 和平解放后的江门,从此前一个镇的行政建制,不久就升格为省辖地级市,城市发展地位陡升,获得更大的发展空间和发展机会。 1949 年以前,江门工业基础十分薄弱,市区仅有3 间小工厂,全市工业总产值仅0.49 亿元。新中国成立以来,江门有计划、有秩序地完成了土地改革、手工业、私营工商业的社会主义“三大改造”,农业生产得到迅速恢复,发展步入了正轨,也为未来发展打下了坚实基础。

△ 由周总理亲笔题字的“江门甘蔗化工厂”。 “那时候省里在考虑把甘化厂放在哪里,江门因为有良好的甘蔗种植基地和便利的水运、道路运输条件,就获得了省的支持,甘化厂放在了江门,使江门获得大笔发展资金,非常难得。”离休干部黄友说。 与甘化厂造就“甜蜜事业”一起,江门新华造纸厂、江门造船厂、江门水泥厂等一大批工业企业在上世纪50年代诞生,支撑江门在改革开放之初,经济总量排名在全省仅次于广州。

△ 三能建设已帮助维达纸业实现了更精细化的科学运营管理,让其生产更高效。图为维达纸业生产车间。 在此基础上,改革开放后,江门形成了以机电、纺织服装、电子信息、食品、建材、造纸等产业为支柱的工业体系,孕育出了大长江、维达、李锦记、雅图仕、美雅、大冶等为人熟知的大品牌。特别是摩托车产业在全省乃至全国都占有一席之地,至2018 年全市摩托车整车生产企业有16 家,零部件及相关配套企业超300 家,上下游产业链齐全,年产值超过200 亿元。

△ 大长江摩托车 新时代,江门坚持工业立市不动摇,大力发展实体经济。向着高质量发展的目标,大力发展园区经济,全力推动高端装备制造、新一代信息技术、新能源汽车及零部件、大健康、新材料这五大新兴产业发展,涌现出了广东中车、海信、富华重工、无限极、优美科等大企业大项目,发展进入了又一个转型升级的重要阶段。 数据显示,1949年江门全市地区生产总值仅1.69亿元,到2018年,江门市地区生产总值已达2900.41亿元,今年更是有望突破3000亿元大关,发展早已今非昔比,从原先的一穷二白,成为了现在的市强民富。 代言 广东中车:助力世界级轨道交通产业基地建设 纵观70年的发展,江门的发展起于工业,成于工业,也长于工业。无论是上世纪50年代就创办的江门造船厂、新会农业机械厂,还是在改革开放后涌现的大长江等一大批摩托车制造企业,或是目前江门正在大力发展的广东中车、富华重工等企业,江门,一直坚持工业立市,是名副其实的制造业名城。

△ 由中车广东公司生产的深圳地铁6号线车辆下线。周华东 摄 从手扶拖拉机到和谐号动车组,现在广东中车成为了江门这座制造名城的新“代言人”。从2010 年落户江门新会,中车广东公司发展至今已是拥有每年新造400辆的生产能力,集生产、检修、高端配套全链条于一体的轨道交通车辆生产基地,已陆续批量生产出珠三角城际、广珠城际CRH6 型动车组,和东莞地铁2号线、深圳地铁3号线增购项目等地铁车辆。

△ 中车广东CRH6 今年8月31日,在2019广东(江门)轨道交通装备产业发展大会上,随着深圳地铁6号线下线、广州地铁6号线开工、动车检测组项目奠基、总投资60亿元的11个意向项目入驻……江门吹响建设世界级轨道交通产业基地集结号,广东中车这张“新名片”,在推动江门实现这一目标的同时,也会越擦越亮。 基建投资 固定资产投资由40万元 到接近2000亿元 江门和平解放后,百废待兴,如何建设好新江门,一代代江门人以“逢山开路、遇水架桥”的坚韧精神努力奋斗,搭桥梁修马路,建水厂开电厂,兴水利筑堤坝,起高楼通网络,使得五邑侨乡的城乡面貌不断发生翻天覆地的变化。

△ 郭永乐 摄 如果说解放之初的江门是“1.0 版本”,那么现在已经是“4.0 版本了”。城乡面貌经历了解放之初、改革开放之初、21 世纪之初,到现在步入新时代之初四个发展阶段。 “刚解放的时候,江门市区也就一条路,通向北街的,随后大家才从这条路为起点,修建了胜利路、跃进路、港口路和蓬江大桥,使得城市不断向南北拓展发展空间,形成了现在的江门市区。”老江门黄友回忆说。 交通建设是江门城市发展的重中之重,而一批重大交通基础设施的先后建成,也支撑江门一轮接着一轮的发展。

△ 高恩高速(高恩高速项目部供图) 江门在交通建设上创造了不少第一。1986年国庆节当天,江门在西江上建设的第一座特大型桥梁——外海大桥动工,用时不到两年,1988年的劳动节当天,这座当时广东省内最大的公路桥梁就建成通车了。 而1个月后,同时建设的九江大桥也建成通车,成为亚太区第一座大跨径独塔双面索预应力混凝土斜拉桥。进入21世纪后,国内同类桥梁中主跨最大的崖门大桥建成通车,2015年,广东省最大跨径的斜拉桥江顺大桥也建成通车。

△ 江顺大桥 彭伟宗 摄 从1996年作为全省由地级市建设的首条高速公路——江鹤高速公路开始,江门在高速公路的建设上也全面发力,中江、开阳、西部沿海、江珠、新台、江肇、江罗、高恩等高速公路不断建成通车,目前我市高速公路通车里程已达489公里。 轨道交通也从无到有,随着广珠城际、广珠铁路、江湛铁路先后建成通车,江门轨道交通通车里程达205公里。

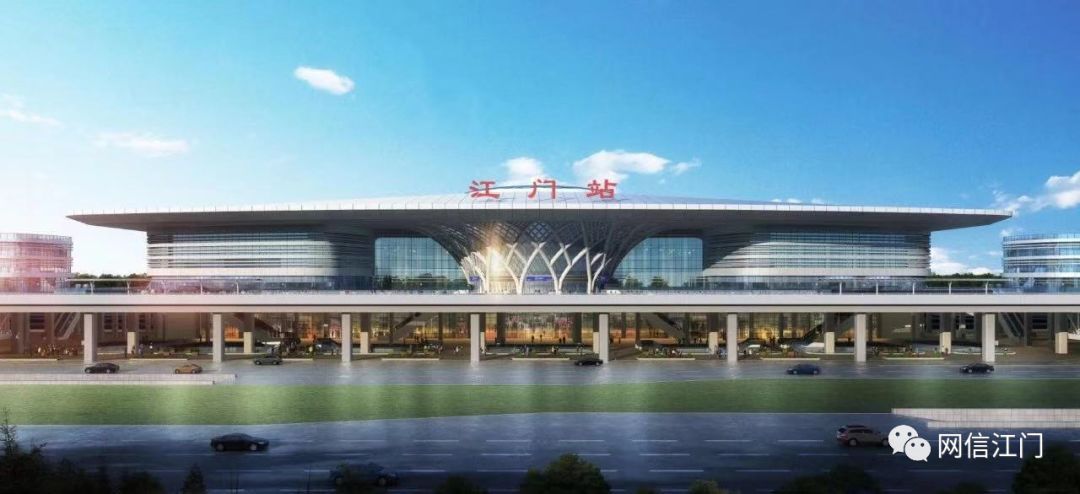

△ 江湛铁路开通后,我市作为珠西综合交通枢纽的地位越来越明显。司徒俊杰 摄 建设中的江门大道北经江顺大桥对接广佛都市圈,向南则对接到了新会三江和双水,未来将一直延伸到崖门附近,终点接西部沿海高速公路崖南立交,通过西部沿海高速,与港珠澳大桥对接。 除了交通建设,西江水厂、江新联围、国华台电、锦江水库等一大批涉及到国计民生的重大项目也陆续建成,成为支撑江门发展的强大基础。 数据显示,1949 年江门固定资产投资仅为40 万元,而70 年后,这一数据已接近2000 亿元。 代言 江门站:巩固江门珠西综合交通枢纽地位 基础设施建设是城市发展的“先手棋”。如今,江门基础设施建设方面的“代言人”,无疑就是正在建设中的珠西综合交通枢纽江门站。

△ 江门站站房采用线上式+线侧式的综合站型,主体分为地下层、地面层、高架层。 周华东 摄 珠西综合交通枢纽江门站的站房规模达4 万平方米,另有商业夹层7176 平方米、旅客活动平台7284 平方米,总投资约28 亿元,将至少汇聚江湛铁路、广佛江珠城际、广珠铁路、广珠城际、江恩城际以及江门城市轨道交通线等6 条轨道交通线,建成后是省内仅次于广州南站、深圳北站、佛山西站的第四大轨道交通枢纽。

目前,江门站建设正按计划扎实推进,门口的“小鸟天堂生命之树”造型已经基本完成底座安装,江门站侧式站房地下室结构已全部完成,上部主体结构正在施工;高架候车室部分钢结构跟屋面板安装完成过半;1—3站台雨棚结构已完成95%,进入装饰装修阶段,将有望在2020年春节前建成。 江门站建设理念先进,建设规模庞大,其建成之后,将巩固江门作为珠西综合交通枢纽的城市地位,大大方便市民搭乘轨道出行。 民生事业 近七成一般公共预算支出 用于保障和改善民生 全心全意为人民服务,是中国共产党人的根本宗旨。 新中国成立70 年来,江门的就业、居民收入、居住环境、生活水平、教育、医疗、文化、体育、社会保障等民生社会事业也得到长足进步,百姓生活发生了翻天覆地的变化,人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。 财政是民生事业之源。解放初期,江门财政收入来源严重匮乏,财政实力极为薄弱。1950 年江门地方财政收入仅0.15 亿元,2018 年全市地方一般公共预算收入243.93 亿元。

△ “三二一”工程紫茶中学 董信越 摄 地方财力不断增强后,江门集中财政资金办好民生大事要事,着力推动在发展中补齐民生短板。仅2019 年1—7 月,全市民生投入占一般公共预算支出比例为69.65%,增长8.4%,教育、医疗、文化、城乡提质、精准脱贫等重点民生领域和重大民生项目得到有效保障。 随着经济快速增长,江门居民收入实现了由百元到千元再到万元的连续跨越式提升,居民生活实现了从解决温饱到步入全面小康。

△ 江门城景 羊城派供图 新中国成立初期,人民生活贫困,人均储蓄存款仅为0.12 元。而截至2018 年底,江门市金融机构本外币存款余额4528.88 亿元,人均存款已超10 万元。从1978 年到2018 年,全市农民人均纯收入从117 元提高到18154 元;城镇居民可支配收入由430 元提高到35466 元。

△ 蓬江大桥夜景 郭永乐 摄 从耐用消费品的不断升级中,我们能更好发现居民生活发生的显著变化。计划经济时期,人们普遍追求“三转一响”——自行车、缝纫机、手表和收音机。改革开放初期,居民耐用消费品升级为以彩电、洗衣机、冰箱等为主要代表的“三大件”。 上世纪90年代以来,居民家庭设备的更新和升级不断加快,家用汽车、移动电话、空调等电气化、现代化的耐用消费品走进千家万户,并迅速发展壮大。现在,洗碗机、空气净化器、健身器材等新型高端耐用消费品开始进入普通百姓家庭。 代言 恩平圣堂镇水塘村:乡村振兴让革命老区的美丽新貌刷爆朋友圈 小康不小康,关键看老乡。 恩平市圣堂镇水塘村诞生了恩平的第一个农民协会、第一位共产党员、第一个党支部、第一支共产党领导的革命武装队伍,是承接革命火种的圣地,是农村革命斗争的重要据点。 而如今,这座偏僻的村庄,随着乡村振兴战略的深入实施,发生了翻天覆地的变化:基础设施越来越完善,生活环境越来越好,乡风民风也越来越文明。

△ 水塘村天村村小组具有浓烈的红色革命情怀。唐达 摄 “红色革命故事在水塘村民间口口相传、代代相承,宝贵的革命精神也是一代代水糖村人不懈建设乡村家园的无限动力。”水塘村的“老书记”冯伟珠说。 改革开放的“春风”吹进水塘村,一场乡村巨变开始了。分田到户后生产力提高了,农村剩余劳动力纷纷外出打工,外出的乡亲们赚了钱,又回到家乡支援发展。

△ 圣堂镇水塘村委会航拍 “路通财通,上世纪80 年代水塘村修建了1.5 公里长、4 米宽的进村公路,建设资金一部分是上级政府支持,另一部分由村民筹集。”“1993 年前后,也是在政府支持和村民团结之下,水塘村通上了自来水,告别了打井喝水的生活。”“2015 年新的村卫生站建成,从根本上改善了农村医疗条件……”

△ 村道是水泥路面,道路干净整洁,看不到垃圾和杂物堆放 乡村振兴战略的实施,让水塘村又迎来了新的发展机遇。短短一年多时间,村里的泥路变成了干净整洁的水泥路,猪舍、牛栏拆除变成了公园……水塘村美丽新貌的照片和视频刷爆恩平人的微信朋友圈,引来一片赞叹之声,前来参观学习的人群更是络绎不绝。 自此,这个知名的革命老区,又以崭新的面貌,再次走到世人面前。 党的建设 全市已有1.1万个基层党组织、 21 万名党员 没有共产党,就没有新中国。 新中国成立70 年来,中国大地发生伟大历史性变迁,关键在于中国共产党的领导。中国特色社会主义进入新时代,党要团结带领人民进行伟大斗争、推进伟大事业、实现伟大梦想,必须毫不动摇坚持和完善党的领导,毫不动摇把党建设得更加坚强有力。

△ 彭伟宗 摄 江门70 年的发展,也是在党的坚强领导下,才取得了如此辉煌的成就。不忘初心、牢记使命。1951 年,中共江门市委员会成立,自此,发展党员,开展党员教育、宣传、纪律检查、培训等党务活动逐步在全市铺开。70 年来,江门各级党组织领导水平和执政能力明显增强,党员队伍不断壮大,党与群众的血肉联系更加密切。目前全市已有1.1 万个基层党组织、21 万名党员。

进入新时代,党的建设面临新的挑战、新的任务,江门也全面落实新时代党的建设总要求,在加强党的建设上思想要更解放、政治站位要更高、力度要更大、成效要更显著,为改革发展提供更加坚强政治保证。

△ 周华东 摄 2018 年,江门出台了《中共江门市委关于全面加强新时代党的建设的实施意见》,提出38 条具体措施,对我市推动党建工作全面进步、全面过硬进行了整体部署。同时,结合本地实际,提出大力实施党建促脱贫攻坚、乡村振兴、生态文明、党组织达标创优、先锋模范示范带动等“十大专项行动”,以党的建设引领各项事业发展。 代言 双水镇委党校:六易其址却60年始终未中断办学 从1959 年成立至今,六易其址,却始终未中断办学,新会双水镇委党校,是江门党的建设的见证者、代言人。

△ 双水党校。傅雅蓉 摄 “当时我们基层深刻感受到,如果没有合格的党员干部,没有能起带头作用的人,那上级有再好的政策,都很难贯彻落实下来,所以就要办党校。”双水镇委党校第七任校长谭群可说,这正是他们办党校的“初心”。 党校成立初期恰逢“三年经济困难时期”,虽然条件艰苦了些,但学员们都为自己能够在党校学习培训深感自豪,从不怕苦喊累。党校培育出来的学员回到生产劳动中,个个都是一把好手,带领大家克服了粮食短缺等诸多困难。

△图为双水公社管委会党校旧址。 因为场地等原因,双水镇委党校多次搬迁,但都一直坚持办校。谭群可认为,历届党委的重视、“不忘初心、牢记使命”的信念以及紧跟党员群众日益变化的需求,都是党校能够持续办学的重要原因。 进入新时代,双水镇委党校被命名为“江门市农村党员教育培训基地”,担负起了更大的责任。目前,双水镇委党校进一步对校舍、教学区域和展厅进行了升级改造,拓展开发户外现场教学点,同时创新教学模式,开发“菜单式”教学课程,发展获得了更多党员群众的肯定和支持。 来源:江门日报记者 肖开刚 |

【本文地址】

△ 改造完成后的江门市党群服务中心现已正式投入使用。周华东 摄

△ 改造完成后的江门市党群服务中心现已正式投入使用。周华东 摄