| 194个国家和地区七十年汇率制度变迁史:固定还是浮动? | 您所在的位置:网站首页 › 汇率变动图表 › 194个国家和地区七十年汇率制度变迁史:固定还是浮动? |

194个国家和地区七十年汇率制度变迁史:固定还是浮动?

|

近年来,对于实际汇率制度的分类标准不断发展。Reinhart和Rogoff(2004)基于汇率变化的程度对国家进行分类,同时考虑到平行市场。Levy Yeyati和Sturzennegger(2005)将储备的行为纳入考虑。Shambaugh(2004)也研究了汇率变化率,但考虑了更高频率的制度变化。国际货币基金组织关于汇率制度和汇率限制的年度报告也从法律上的汇率制度分类转变为事实上的。 我们的新数据中的汇率制度和本文的分析基于Reinhart和Rogoff(2004)提出的分类方案的更新版本。 然而,我们推进了以前的分析,因为我们直接处理锚定货币的关键问题。 我们提出的算法可以更充分地满足多种货币极点(multiple currency poles)的可能性。 在分类锚定货币的过程中,我们还更新和完善了Reinhart和Rogoff(2004)的分类方法,新分类系列贯穿2015年,而广泛使用的现有分类于2001年结束。 关于资本管制, Chinn和Ito(2006,有更新)对于1970-2014期间的研究,和Fernandez等人(2015)对1995-2013的研究利用了国际货币基金组织“汇率制度和汇率限制年度报告”(AEAER)提供的大量信息,以建立各种资本流动的度量要素。但是AEAER中描述的政策都是严格按理论来的,没有考虑实际的资本流动。Mathieson和Rojas-Suarez(1992)等人强调,在1980年代发展中国家债务危机过程中,资本管制的有效性受到削弱。事实上,在很多国家,避税和逃避资本控制几乎成为了一项全民运动。我们的工作是在小而重要的方面对这些努力做出贡献。我们关注AEAER编制的单一/双重/多重汇率做法; Franz Pick的定期出版物(各种问题和Pick and Sedillot,1971)也对双重市场的年表作出了重要贡献。本报告补充了平行市场汇率的信息:除了理论上汇率制度的逐年变化,本指数也将实际变化考虑在内。 我们的一些主要结果可以总结如下: 基于我们对货币锚的新分类,美元作为世界储备货币在今天与在布雷顿森林时代早期一样占主导地位。事实上,按照其他衡量指标,卢布地区崩溃后,其全球作用进一步扩大。 欧元作为第二被远远地甩在后面。 从20世纪80年代初到欧元的引入,德国马克首先在西欧扩展,然后在东部扩展。 欧元统一了法国法郎和德国马克地区,但似乎在21世纪停滞不前。一些衡量指标显示(鉴于欧洲在世界产出中的份额减少),其全球重要性已经下降。 目前没有其他现有国际货币能与美元和欧元竞争。备受争议的人民币的国际角色在未来充满可能性,但在现阶段,由于其历史上与美元联系很强,我们难以单独量化其作用。 当然,除了事实上的汇率制度外,还有许多关于美元优势的确凿证据,包括美元融资对全球银行和非金融公司的重要性(例如,Bruno和Shin,2015),美联储的政策对国际资本市场的重大影响(例如,Rey,2013),以及美元定价在全球市场贸易中的普遍流行(例如,Gopinath,2015)。 但这些确凿的证据都是分散和间接的。 我们认为,货币当局选择锚定货币的显示偏好提供了美元主导地位的整体程度的重要汇总统计。世界上许多国家选择美元作为其锚/参考货币,这再次说明了美元在全球市场上的广泛重要性。 对一些人来说,美元的主导地位似乎是自然和明显的,但实际上这几乎不是文献中的中心观点。确实,许多研究人员认为,由于美国在全球经济中的份额正在下降,美元作为事实上的世界货币的作用也可能下降。例如,Eichengreen(2011)认为,世界正朝向一个多极系统发展,其中欧洲在欧洲占主导地位,美元是美洲的货币锚,而中国人民币成为亚洲的主要货币。 事实上,虽然有所争论,更多的的讨论则聚焦于美元主导力的下降是好是坏。 弗兰克尔(Frankel,2008)认为,拥有多种世界货币最终是效率低下的,就像易货贸易是效率低下的一样; 另见Mundell(1969)和McKinnon和Schnabl(2004)。 然而,Rogoff(2001)认为,尽管拥有单一世界锚定货币的交易成本优势,但是使用两种或三种主要货币的均衡仍然更可取,因为它地提供了一个检查中心国家不正当行为动机的关键方法,例如利用膨胀逃避债务。 (这个主题在Farhi和Maggiori,2016年中被重申。) 在对1946 - 2016年的194个国家的汇率制度进行分类的基础上,我们还得出结论,经常被引用的全球从固定汇率到浮动汇率的转变大大夸大了现实。 自2007年以来,国际货币基金组织将所有欧元区成员国分类为具有独立浮动汇率的事实促成了这种误解。当我们重新审视分类标准时,我们认为,将马耳他汇率安排置于与澳大利亚同一类的做法从很多层面来看都是值得怀疑的。 按照我们的指标,不太灵活的汇率制度目前占所有国家的约80%或世界GDP的约一半,后者较低是因为一些最富有的经济体自由浮动,一些最大的新兴市场最近采用了管理浮动制度。 越来越多的国家采用了(理论上的)通货膨胀目标制度,这带来了新问题:这一分类是否使一个国家的汇率分类不重要。 我们认为,在审查了已经采用理论的通货膨胀目标制的国家的货币政策和汇率做法后,情况并非如此。 更仔细的检查显示,通货膨胀目标制包含非常广泛的汇率安排。 这些国家中几乎有40%采取了有限浮动制,例如爬行钉住制(例如危地马拉和塞尔维亚)。 大多数国家采取了有管理的或自由浮动汇率。 虽然我们会指出个别国家的通货膨胀目标是否是货币政策框架的一部分,但我们不将这些情况作为单独的类别。 我们的分析清楚地表明,用Stanley Fischer(2001)的话来说,双极或角点解出现的概率降低了。相反,我们发现采用中间制度的国家明显增加。政策规定盯住其它货币和事先宣布的小幅汇率浮动(narrow bands)如今不太常见了。 另一个在21世纪不太常见的情况是,随着超高的通货膨胀货币逐渐崩溃。 我们将这些案例分类为自由下落(freely falling),但在其他分类中,这些“非锚”货币通常包括在浮动汇率制度的类别中。虽然管理浮动类别有所扩大,但是自由浮动却没有扩大,而仍然局限于少数几个国家。 至于外汇限制指数,我们也分析了近七十年的数据,结果没有那么惊喜。全球资本流动性加强的趋势是很明显的。在1946年,约70%的独立国家具有双重汇率、多种汇率,或者是有溢价很高的活跃平行市场。到2016年,该比例徘徊在20%左右,尽管自2014年以来显著回升。资本市场一体化的进程是逐步推进的,在1960年代末到1990年中(约50%)期间停滞不前。全球控制的减弱和资本流动程度的提高对新兴国家和发展中国家来说是相当新鲜的。 2003-2013年期间官方储备金空前激增,这被广泛解释为重商主义和自我保护动机(通常被称为对安全资产的需求)。我们认为,融合了有限汇率灵活性和更高的资本市场一体化(如本文所述)的制度组合也推动了对储备的需求。在某种程度上,储备已经取代了资本管制。 最后,我们将我们的数据和结果与Farhi,Gourinchas和Rey(2011),Obstfeld(2013)和Farhi and Maggiori(2016)对现代特里芬难题的讨论结合起来。我们记录了正在扩充储备资产的相对衰退的发达经济体的一些特点。但是我们的主要贡献来自于将不断扩大的新兴市场集团对其储备需求与汇率安排和锚定或储备货币的选择联系起来。如前所述,储蓄资产主要(大幅度地)由美国提供。我们得出结论并同意上述研究,这一阶段类似于特里芬困境。这一次,它不是由其他发达经济体对储备的需求驱动的,如在20世纪70年代的情况,而是来自新兴市场的需求。虽然文献已经广泛讨论了全球对安全的发达国家资产的需求,我们认为国家稳定汇率的愿望(例如由于金融美元化)也在这一现象中发挥关键作用。与20世纪70年代不同,储备数量与黄金供应不畅并不相关;在现代背景下,储备数量与美国商品和服务供应不畅的情况有关。 第二节定义了我们确定锚定货币和汇率安排的方法。本节还涉及适用于货币联盟国家,特别是欧元区分类的标准。我们的分类策略概述了采用通货膨胀目标的国家的处理及其理由。以下部分介绍了1946年至2016年关于被世界其他地区当作锚的主要货币以及汇率制度演变的全球概况,并特别强调了其灵活程度和通货膨胀危机的发生率。介绍了跨越二战后时代的新的资本或外汇限制措施。第四部分使用我们的研究结果重新审视国际金融体系中的一些新课题,包括储备积累的激增和现代的特里芬困境。文章的总结部分重点是研究和政策影响。 一、货币与汇率制度:方法论 本节介绍我们适用于构成我们2016年样本的195个国家(或地区)的分类框架。核心汇率和通货膨胀数据为月度数据,跨度为1946年1月至2016年10月,约为70年。分类算法执行两个相互交织的任务。首先,他们在样本期间内确定每个国家的相关货币锚,其次,它们通过主要(但不是排他性地)衡量灵活程度的指标来定义汇率安排。该方法基于Reinhart和Rogoff(2004)介绍的方法。 对于Reinhart-Rogoff框架的重要扩展:(i)锚或参考货币的明确分类;(ii)钉住通货膨胀目标的情况分类; (iii)欧元区国家的处理。该研究得出的分类以月度为周期。然而,对于制度的评估标准多以几年为周期。 1 锚或参照货币 选择锚定货币并确定汇率分类是一个交互式进程。锚货币的选择与国家行为特点相关。如果一个国家的对外贸易集中在欧元区,主要以欧元开展贸易,那该国更有可能以欧元作为一种锚定货币。如果一个国家的外债主要以美元计价,该国可能更倾向于使用美元来稳定其货币,以避免其偿债负担可能出现的波动。一国官方储备的货币组成也值得研究。储备与美元挂钩可能意味着该国中央银行更倾向于干预以稳定与美元的双边汇率,而不是其他货币。历史边界在锚定货币的选择中有明显影响,特别是在我们的样本的早期部分。殖民地和前殖民地使用(几乎无一例外)殖民政权的货币。一个具有高通胀和不稳定通胀的国家选择另一个国家的货币作为货币锚,以模仿其通货膨胀特性。例如,尽管巴西几十年来一直是阿根廷最重要的贸易伙伴,但巴西在1990年代高且慢性的通货膨胀限制了把巴西货币作为锚货币的可能 - 阿根廷更倾向于美元。一些制度上的汇率安排,例如澳大利亚与几个附近岛屿的安排或南非与博茨瓦纳和莱索托的安排也体现了可能的货币锚。 由于世界贸易和金融由少数几种货币主导,挑选货币锚的过程对每个国家来说都是冗长的,但不是难以解决的。在锚定货币的选择中存在相当大的惯性和路径依赖性的情况。锚定货币的转换比汇率变化和修改汇率灵活性的频率要低得多。 直观地,在大多数情况下,相比其他供选择的货币,货币锚与该国家联系更紧密、变化更小。 最透明的案例是钉住或爬行钉住(事实上或理论上)的变体 - 也有待定义。 正如Calvo和Reinhart(2002)和Reinhart和Rogoff(2004)所强调的,这些相对严格的制度在90年代占据了全球大部分地区。 图1描绘了锚定货币选择的过程。自由浮动和管理浮动之间的区别将在下面定义。 如果货币被归为“自由浮动”,则被分类为不具有锚或参考货币。 在另一端,汇率制度比管理浮动更不灵活的国家具有低程度的汇率变化性,即特定货币锚。 在这些情况下。 我们使用这种缺乏灵活性作为度量的方式,并相应地分类锚定货币。

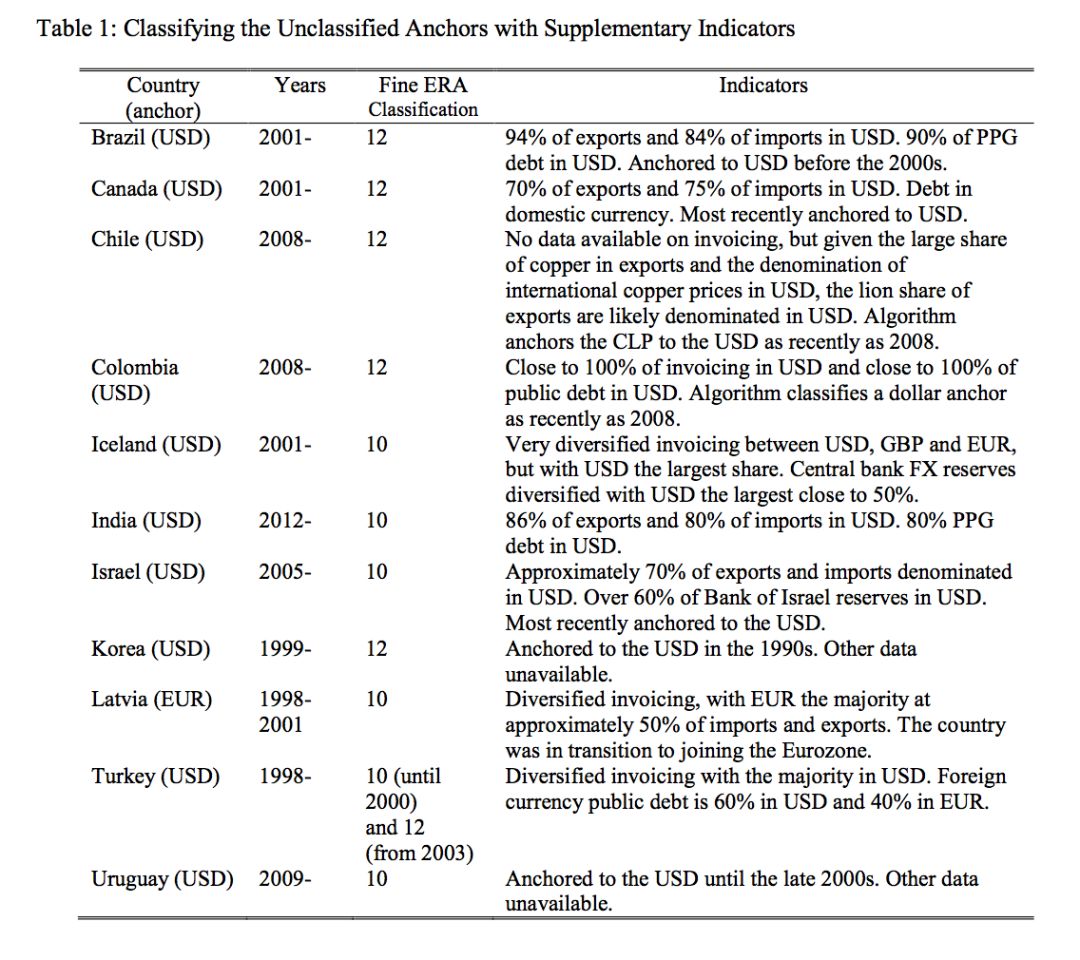

最近,管理浮动逐渐被较大的新兴市场所选择。管理浮动是一种相对更灵活的汇率制度,将某货币分为管理浮动并不会确切指明相应的锚定货币。因此,对于这些汇率,我们计算其相对于所有候选锚货币双边汇率的变化的绝对值的每月一年移动平均值。 如果货币在超过50%的观察值中相对于任何单个锚显示较小的变化,则将之认定为货币锚。 即使有这样的改进,仍有11个仅基于汇率行为无法被分类的情况。表1列出了这些案例,以及如何使用补充信息将这些案例分类。我们使用四个单独的标准为这些国家确定参考货币。首先,哪些货币是在外贸中被使用最多的?第二,哪一种货币占外部债务的最大份额?第三,哪一种货币占中央银行外汇储备的最大份额?最后,哪个是最近的锚币?方便的是,表中所有国家的的四个指标都指向相同参考货币。如表1所示,几乎所有这些情况都是最近的现象,从21世纪初开始,在全球金融危机期间加速。最后一列总结了我们用于决定参考货币的补充信息。不可否认的是,这些情况下,锚定货币的概念不那么相关,因此我们在这些情况下称之为“参考货币”。

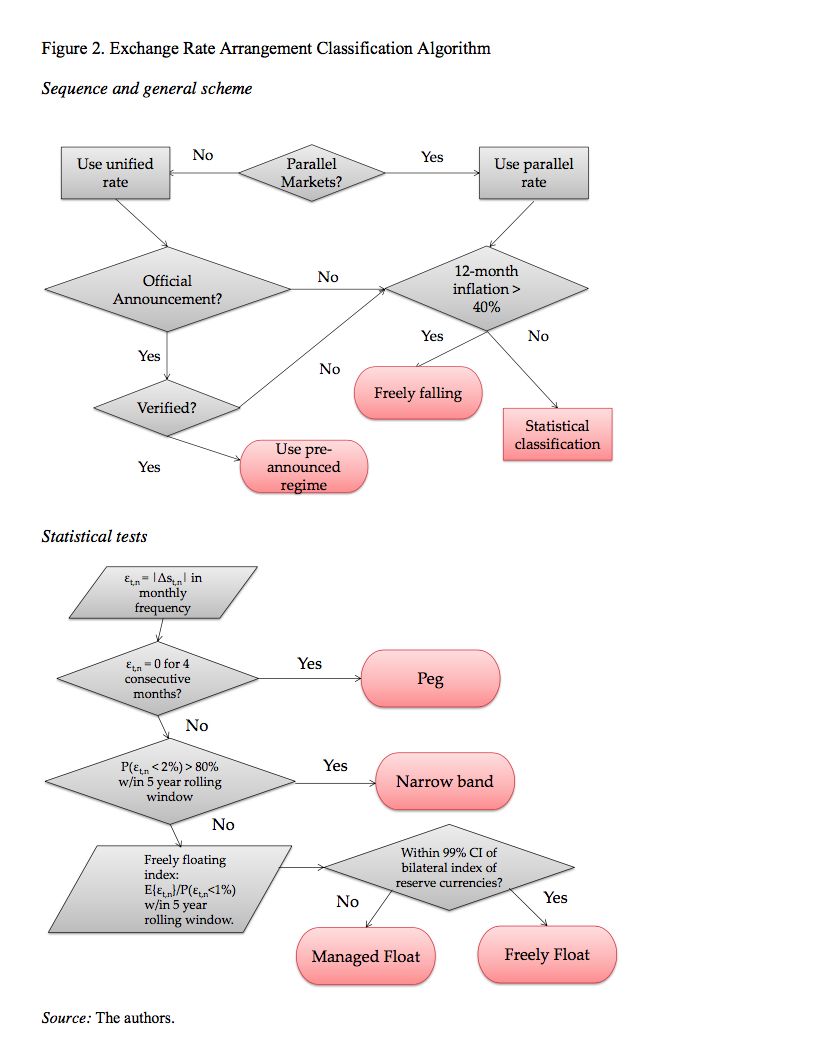

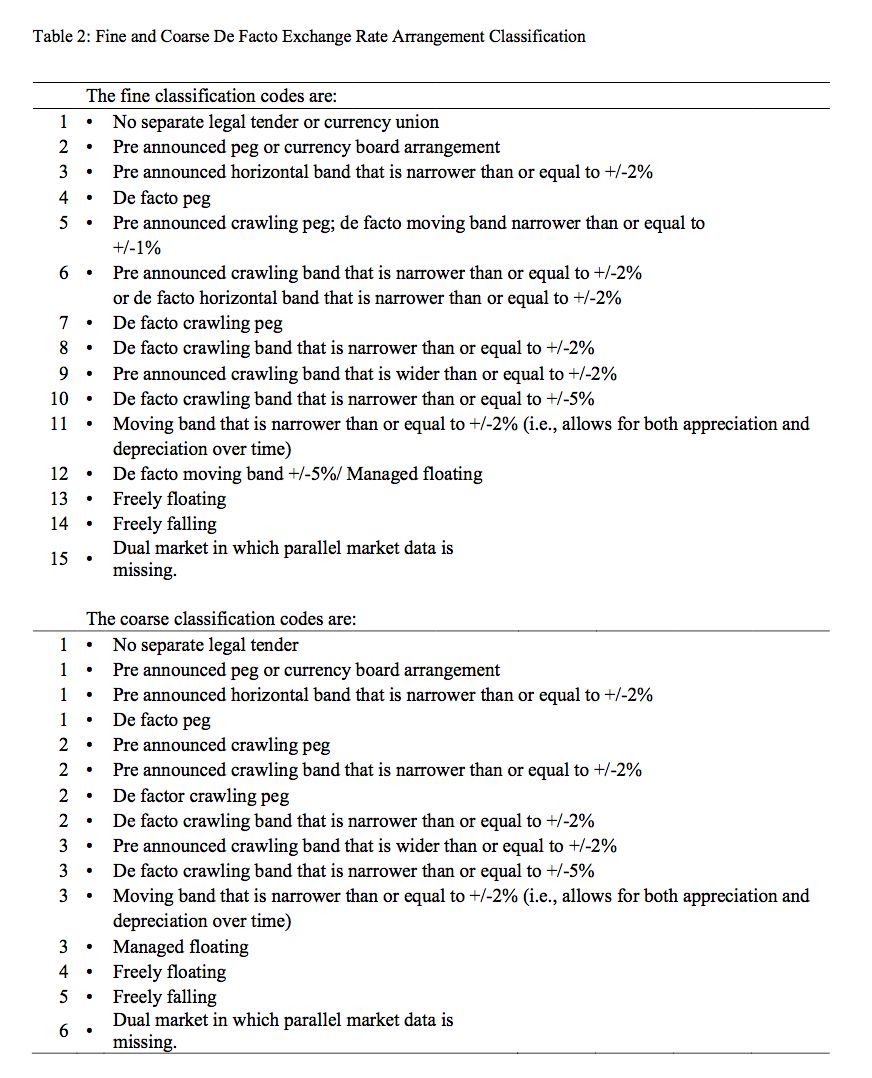

为了完整性,我们通过研究两个最近的实验来评估我们的锚选择的稳健性。美元对欧元的双边汇率出现了两次大幅波动(见附录1)。这两个变动可以追溯到欧洲和美国的货币政策的冲击。首先,2012年7月22日,欧洲中央银行行长马里奥·德拉吉发表了著名演讲,他说,欧洲央行随时准备通过“无论什么代价的做法”来维持欧元。根据他的声明,外围欧元区政府主权债券的利差下降,到年底欧元相对于美元升值约10%。其次,2014年6月17日至18日FOMC会议的会议记录加强了市场对美联储将开始紧缩周期的预期,这种预期在今年下半年收影响力持续加强。因此,2015年3月美元相对于欧元累计升值了30%。尽管附录3提供了整个研究的细节,但我们在此强调,这两个事件研究都强烈证实了我们对边缘情况的货币锚分类方式。 与其他突出的汇率分类策略不同(例如,Levi-Yeyati和Sturtzenegger(2005)和Shambaugh(2004)几乎完全侧重于汇率稳定程度),我们的方法相当重视正确地判定货币锚。在这方面,我们的目标在思想上更接近于Frankel和Wei(1994),Frankel(2008),Frankel和Xie(2010)。Frankel和合著者的论文中的一个共同点是尝试估计货币篮子中的权重。 2 衡量汇率的灵活性 我们现在概述我们对汇率制度进行分类的方法。图2(上图和下图)描述了所涉及的算法和统计检验。从图2的顶部开始,第一个要解决的问题是,由于汇率控制,是否存在双汇率安排、多重汇率做法或重要的平行市场。这个问题在不同的时间点是非常重要的。例如,在战后欧洲,非洲,亚洲部分地区,以及在1980年代债务危机期间的拉丁美洲,以及在苏联解体后,在新成立的共和国中,平行市场占据了汇率发展的重要地位。在二十一世纪,平行市场已变得不那么普遍,但自2014年以来在许多低收入国家再次出现,这表明这种制度仍有待研究(见Reinhart,2016年)。 假设统一汇率(没有平行市场),本算法继续检查官方公告(理论制度)是否与实际汇率管理(事实上的制度)相匹配。重要的是,对于通货膨胀率非常高(每年超过40%)的国家,有一个单独的类别,称为自由下落,我们将其单独处理,不论汇率是否是统一的。在大多数分类中,这些非正常运作的情况与普通灵活的汇率制度结合在一起。 图2(下图)描述了我们的统计方法,其首先用表格呈现了货币对货币锚的百分比变化(绝对值)。如果一个国家汇率在四个月或以上(几乎)没有变化,它被归类为事实上的钉住(除非是一个制度安排,如香港)。 一个更宽松的类别的例子是“窄带”,要求在两年或五年滚动期内,80%的月汇率变化小于2%。 其他情况包括自由和管制的浮动汇率类,它们不属于任何较不灵活制度。 然后我们形成一个指数,其分子是在五年滚动期内的平均绝对汇率变化,而分母是汇率变化小于百分之一的概率。为了符合“管理浮动汇率”的规定(代替自由浮动汇率),指数必须相对于世界主要浮动汇率而言具有极低的波动率。有关国家定期介入外汇市场的补充文件也使该国家被归类为管理的浮动汇率制国家,而不是自由浮动汇率国家(或用IMF的话说,独立浮动)。正如我们将详细讨论的,我们的算法对于制度上钉住通货膨胀目标国家是相同的。 表2提供了详细的各种制度及其数字分类的详细版本和简化版本。在两个分类版本中,较小的数字表示较小的汇率灵活性。 3 欧元区和其他货币联盟的分类 在过去二十年里,汇率制度的一个重要发展是引入欧元。 由于欧元区(EZ)占世界GDP的15%以上,关于全球汇率制度的演变及其在最近几十年的灵活程度的任何结论都很大程度上取决于欧元区成员国的汇率制度是如何处理的。 如上所述,国际货币基金组织在其关于汇率制度和外汇管制的年度报告(AEAER)中目前将欧元区视为一个拥有自由浮动汇率的单一主权国家。 因此,欧元区从马耳他到意大利和德国的每个成员国都相应地被置于独立浮动汇率类别。将马耳他和意大利的汇率制度置于与澳大利亚和美国相同类别的方法存在诸多问题。 可以肯定的是,根据我们的分类算法,欧元相对其他主要货币是自由浮动的。 但是,欧元区远不是一个具有连贯性的主权体。欧元区成员国没有自己的货币。面对针对具体国家的通货膨胀,产出或失业的冲击,没有任何汇率可以对此立即作出反应。因此,在我们的分类中,欧元区成员国被置于灵活性范围的底端。货币联盟成员国在灵活性上等同于没有单独法定货币或法定钉住货币(简略版本1)的汇率制度。为了反映(仅供参考)整个欧元区货币(欧元)作为一个整体自由浮动,每个欧元区成员国都被标为货币联盟/自由浮动。

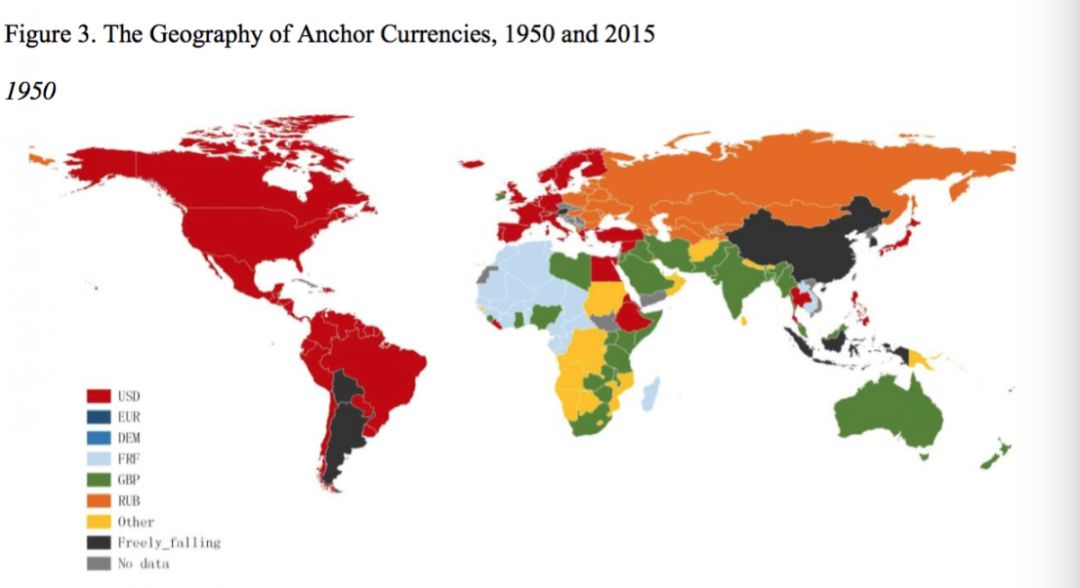

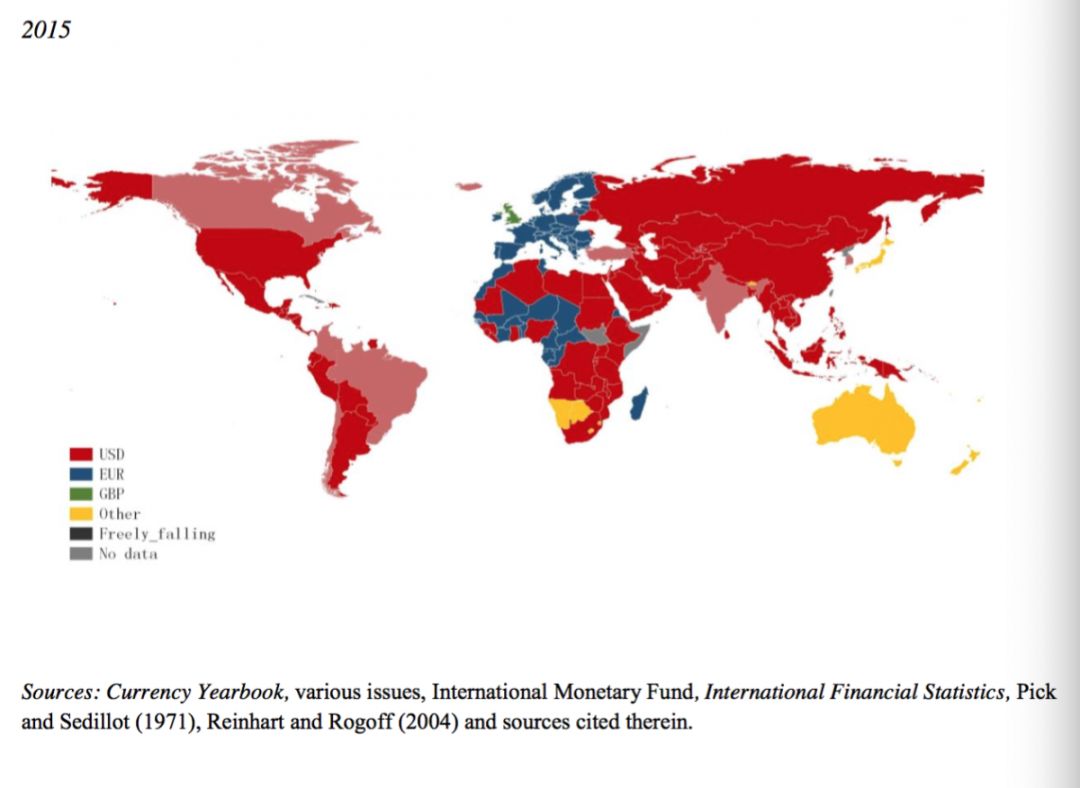

欧元区国家分类的主要考虑因素如下: 首先,我们始终关注国家一级而不是货币一级的汇率安排;我们的观察单位是国家而不是货币。根据目前的做法,货币基金组织将葡萄牙(像所有欧元区成员国)列为浮动汇率,同时巴拿马(在20世纪初采用美元作为唯一法定货币)却被列为没有单独的法定货币。如果货币标准适用于巴拿马,则应将其视为自由浮动的货币,因为美元是浮动汇率制度。因为从葡萄牙或巴拿马的情况来看,两国都没有自己的货币;在我们的分类中他们都被分到同一个汇率灵活性的类别里。使用我们的或其他事实上的汇率分类的实证研究经常提出关于不同汇率制度下各国的相对经济表现的问题。同样,观察单位往往是主权国家,而不是货币。 第二,即使欧元区最大的成员(德国,法国,意大利,西班牙和荷兰)在欧洲中央银行(ECB)的董事会中拥有不到4%的投票权。这五个国家中的四个轮流在每届欧洲央行董事会会议上有代表。在有代表的会议上,他们只有21票中的1票。其他国家成为代表的次数较少,在19次董事会会议中只有11次。但是,即使是最大的成员国对欧洲央行货币政策的行为只有少量的法律影响。这种安排是为了限制欧洲央行的政策在任何一次会议上被用来应对单个国家冲击的可能性。 相比之下,澳大利亚和英国中央银行(以及其他浮动国)的货币政策通常由本国所遭受到的特定冲击决定。 第三,我们的分类在时间序列意义上是连续的——国际货币基金组织不是(至少对于欧元区国家来说不是)。如上所述,在《汇率制度和汇率管制年度报告》中,国际货币基金组织仅在其法律安排中描述了1990年代后半期未来欧元区成员的汇率政策,当时涉及到+/- 15%浮动区间。在现实中,即使是最忠实的浮动汇率制国家也很少使用+/- 15%的浮动区间。从1999年到2006年,欧元区国家(当时总共12个)在货币基金组织的AEAER中被列入没有自主的汇率制度类别。到2007年AEAER公布之时,欧元区成员(当时是13个,加上斯洛文尼亚)已经从最僵硬的汇率制度类别转移到最灵活的类别(独立浮动)。这种转变意味着欧元的引入在过去十年中使欧洲的汇率灵活性显著增加。 相比之下,我们认为大多数欧洲汇率机制(ERM)的成员在引入欧元之前事实上与德国马克挂钩。德国在自由浮动类别中是例外。在我们的分类中,从这些观察中可以看出,对大多数欧元区成员来说,采用欧元并不是一个巨大的变化,而是其成员的汇率灵活性略有(但重要)的减少。 最后,欧洲中央银行事实上的利率政策似乎支持将欧元区个别成员分类为没有自主的汇率制度的分类方法。在一个非常基本的层面上,理论认为,一个具有固定汇率和开放资本账户的国家很少或根本没有调整政策利率的范围,以应对国内通货膨胀的变化或产出差距的波动。相比之下,一个浮动汇率的国家可以通过提高利率来应对通货膨胀压力和经济过热(缩小产出差距)。 这种类型的策略响应是泰勒规则的核心。简单来说,有利于泰勒规则的证据与灵活的汇率制度相符,与固定汇率制度相矛盾。 要明确的是,欧洲央行在制定其政策过程时没有(至少在公共领域)考虑自己受泰勒规则的指导。在这种情况下,对欧元区个别成员的泰勒规则的估计应该被看成是一个检查的方式,以确认欧洲央行事实上的货币政策确实不是基于任何单个成员国的特殊经济状况(这与固定汇率相一致)。 唯一符合泰勒规则的情况是2008年之前的德国。这就好像欧洲央行政策利率延续德国政策规则几乎直到全球金融危机爆发之前一样。这一证据与Smant(2002)的早期发现相一致,Smant(2002)的结论是,在初期低于预期利率之后,欧洲央行自2000年中期以来按照德国央行的旧政策设定利率。事实上,1999年1月欧元被采用后,我们就没有发现泰勒规则在实际政策中的结构性突变的迹象。德国的案例与所有其他欧元成员的鲜明对比在附录1中有详细的讨论和说明。 将其他货币联盟(具体来说,东加勒比元集团和中非法郎(CFA)区,其本身包括中非共和国贸易中心,中非经货共同体和西非货币联盟,西非经货联盟)的分类是比较直接的。原因是这些是固定或僵硬制度的代表国家,无论以货币单位来看还是国家单位来看。正如我们对于欧元区成员国的讨论一样,从这些货币联盟的任何成员国的情况来看,他们没有自己的货币。同时,中非法郎或东加勒比元分别与欧元和美元挂钩。回顾货币联盟的情况,作为法定挂钩和没有单独法定货币的汇率制度,他们都被分到了最不灵活(见表2)的类别,分类结果是狭义的。在它们各自的年表中,这些货币联盟的成员被标为货币联盟/ 固定汇率。他们的灵活性得分与欧元区国家相同。 4 通货膨胀目标和汇率制度 为了将通货膨胀目标(IT)制度纳入我们的分类中,我们首先评估IT的在全球范围的出现以及采用这些政策的国家。IT案例不是同质的,对于不同地区,不同收入水平和汇率政策等等是不同的。如表3所示,其中列出了采用这一政策框架的国家,起始日期以及基于汇率行为的事实上的汇率制度分类,将通货膨胀目标作为一种法律上的汇率制度是在过去二三十年里发展起来的,在新兴市场的历史则更短。自从1989年新西兰通过了通货膨胀目标以来,接近30个国家也随之采用这一政策。然而,关于汇率,通货膨胀目标的影响远远不如将IT国家依次报一遍来得大。 如表3所示,在具有法定通胀目标制度的国家之间,事实上的汇率做法存在相当大的差异。在这一群体中(与非IT案例一样),汇率制度有像澳大利亚和英国自由浮动的汇率制度,也有像罗马尼亚自2012年以来与欧元的实际挂钩制度。更灵活的安排(第3类和第4类)包括:自由浮动的情况,管理浮动和小于或等于+/- 2%的管制区。略少于通胀目标制度成员国的2/3(27国中有17国)被分为这些类别。事实上的目标制,剩余的10个IT国家采用爬行目标制和狭窄的管制带(简略分类中的类别1和2)。 采用固定通胀目标(Fix-IT)的国家的一半以上为欧洲新兴国家。 表3表明,法定的通胀目标制度国家具有明显的货币政策上的差异,我们的分类提供了通胀目标制度这一类别所不能体现的信息。实际上,对于其中一些国家,通货膨胀目标的口号隐藏了许多中央银行持续的“对浮动的恐惧”(Calvo和Reinhart,2002)。 除了通过我们的各种过滤器分析汇率,我们采用两种不同但互补的实证策略来评估通胀目标制国家与非通胀目标制国家的行为是相似还是不同。首先,我们遵循事件研究方法。具体来说,我们关注2008年9月雷曼兄弟的破产——这是一个重大的全球性的冲击,对小经济体的货币行为是外生的。我们还重温了2014年6月17 - 18日(2013年5月的Taper-Tantrum大约一年后)的FOMC会议的会议记录,该会议引起了美元的显着升值,尤其相对新兴市场货币更是如此。我们比较了通胀目标制国家及其非通胀目标制国家在这些情况下的反应。第二,为了评估通胀目标制国家是否作为一个群体不像所宣传的那样独特,我们估计了对通胀目标制样本国的累加的泰勒规则(包括汇率的作用)。 对于法定通胀目标制国家和控制组而言是显而易见的,控制组由没有官方通货膨胀目标的国家组成。面对重大的外部冲击,以通胀为目标、实际采用爬行钉住制的国家的汇率变动,平均而言,与事实上采用钉住制、但没有通货膨胀目标的国家几乎相同。 泰勒规则估计的主要部分是,具有法定通货膨胀目标的国家在汇率做法上是不同的。在我们分类为爬行钉住制的国家,政策利率对通货膨胀反应较不积极,对汇率变动的反应比在具有灵活汇率制度的国家更剧烈,这也支持了事件研究的结论。 这些见解表明,通货膨胀目标本身过于模糊和包含过多国家,以至于自身不能作为一个单独的汇率制度的类别。汇率分类似乎在预测通胀目标制国家的汇率方面比用通货膨胀目标的分类法做得好得多。 二、”大局观“ 这一部分量化了一些主要货币在多大程度上作为世界其他国家的货币锚。 除了记录旧的货币锚的退出,新货币锚的出现和一些货币锚的恢复之外,我们的研究尝试揭示决定货币成为货币锚和不能成为货币锚的因素。然后,我们将重点从锚定货币问题转移到侧重于自第二次世界大战结束后七十年内汇率制度的演变。特别令人感兴趣的是新型的法定货币和汇率制度及其汇率灵活性程度。我们研究了这些制度是否呈现出一定的趋势,例如汇率灵活性在不断提升,或是长期来看没有明确趋势。文章中也介绍了资本或外汇管制的新措施。 1 货币锚 图3展示了两幅世界地图,以及地图中显示的货币锚的信息。这个空间视图显示了1950年和2015年的信息。当然,所有中间年份的数字是可比的,所有有关货币锚的持续信息都包含在Ilzetzki,Reinhart和Rogoff(2016)中。 这些地图显示,自1950年以来,美元区已大大扩张。

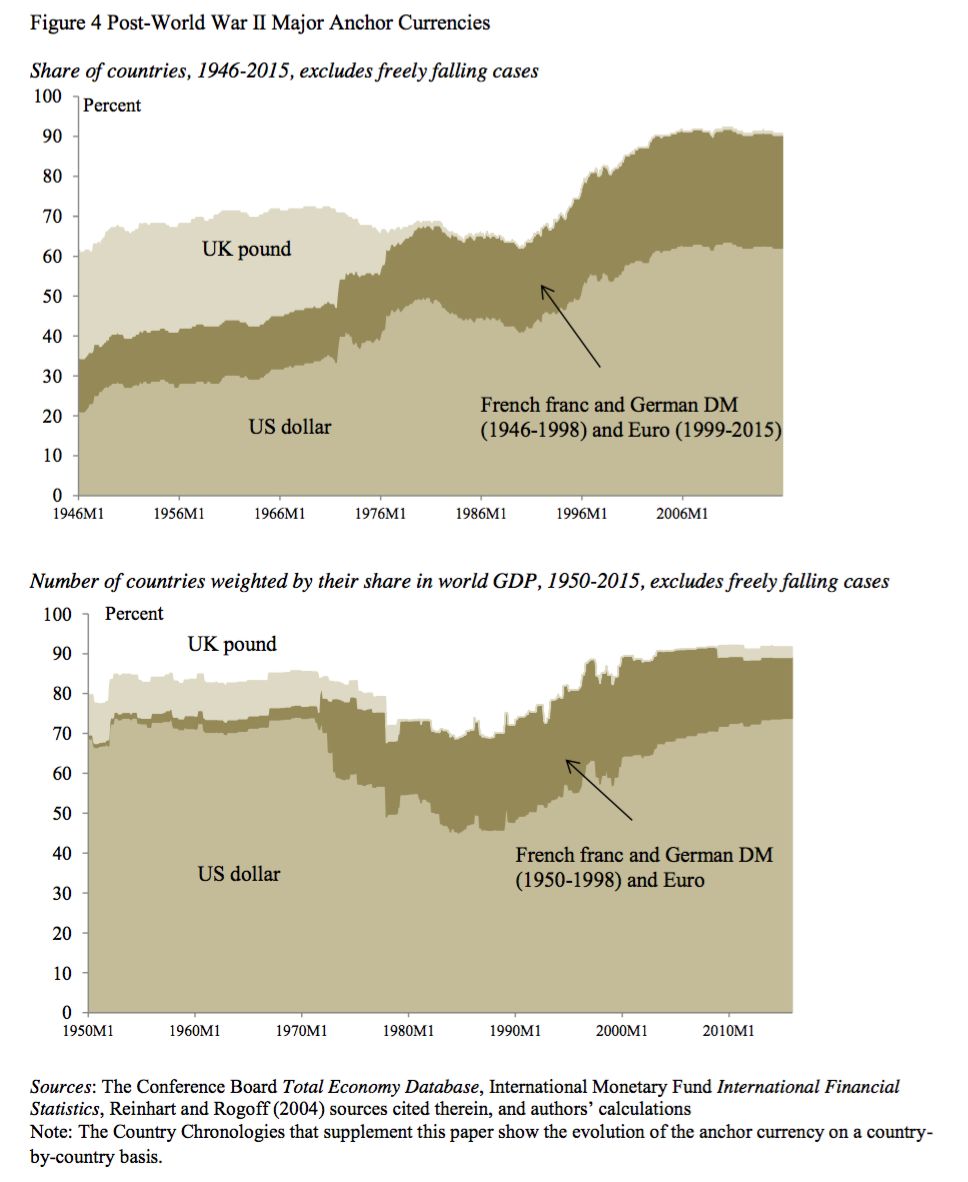

这一增长是由于两个世界的发展。按时间顺序,自1950年以来的第一次美元区的扩张是因为英镑区的衰弱,因为前英国殖民地的货币在战争后的几十年从英镑逐渐转换为美元。这一进程已经在1950年就开始,但伴随英国1967年的英镑危机和该国日益增长的经济困难,美元的影响力逐渐增大。到20世纪70年代,英镑被美元替代基本已成定局,这是我们在下一节重新讨论的一个问题。 第二,前苏联的倒台也导致卢布区的倒台。俄罗斯和大多数前苏联共和国已经以美元为目标采用固定汇率。大多数东欧国家,或者是苏联(波罗的海)的一部分,或者苏联领域的卫星国,放弃卢布并开始采用德国马克和欧元。爱沙尼亚,拉脱维亚,立陶宛,斯洛伐克共和国和斯洛文尼亚现在是欧元区19国的成员。 正如年表所述,该地区其他一些国家通过事实上的钉住制或爬行钉住制或狭窄的管制带(narrow corridors)与欧元存在着紧密的联系。 从所选年份的空间视图转向时间序列维度,图4显示了1946年至2015年四大主要货币的演变情况。上图显示了锚定到每种主要货币的各国(未加权)份额。 图4的下图显示了相同的信息,但用每个国家在世界GDP中的份额作了加权。两个旧的货币锚消失了(英国英镑和法国法郎); 一个出现在20世纪70年代并消失了(德国马克); 新货币出现(欧元); 一个在全球具有影响力(美元)。 在图4中,法国法郎和德国马克在1999年1月都转为欧元,在1946 - 1998年期间合并为一个区域。 布雷顿森林体系制度化了美元作为主要锚货币的角色,直到20世纪70年代,全球总产出的约70%是以美元挂钩的。剩余部分在英国英镑和苏联卢布之间大致平分。布雷顿森林时代在1970年代的结束见证了德国马克成为欧洲的主要货币,因为许多欧洲国家开始明确或以其他方式追随德国中央银行的行动。 尽管在此期间,美元代替英镑在前英国殖民地占据统治地位,高收入的欧洲国家开始使用德国马克,使得美元区从1980年开始收缩。这在图四中表现得非常清楚。此时,另一个趋势是汇率与美元紧密联系的国家份额减少了。 在1970年到1990年间,大量拉丁美洲和非洲的国家(以及其他国家、比如亚洲的越南、欧洲的土耳其)的货币“自由下落”了。慢性高通胀和很大程度上的极度通货膨胀,意味着这些国家在汇率方面失去了货币锚,使得它们的币值对于几乎所有其他货币而言大大贬值。当通胀危机在21世纪不那么常见的时候,几乎所有在1970年-1990年间币值大幅下落的国家都调整了货币锚。确实,人们可以重新解释历史,认为这些国家在高通胀时期仍然使用美元作为货币锚,因为它们的贸易、借贷和货币仍然被美元统治。实际上,在这样慢性高通胀的情况下,许多国家明显美元化了。唯一与美元联系不那么紧密的是他们的沉没货币(sinking currencies)(不再与美元或其他货币挂钩)。

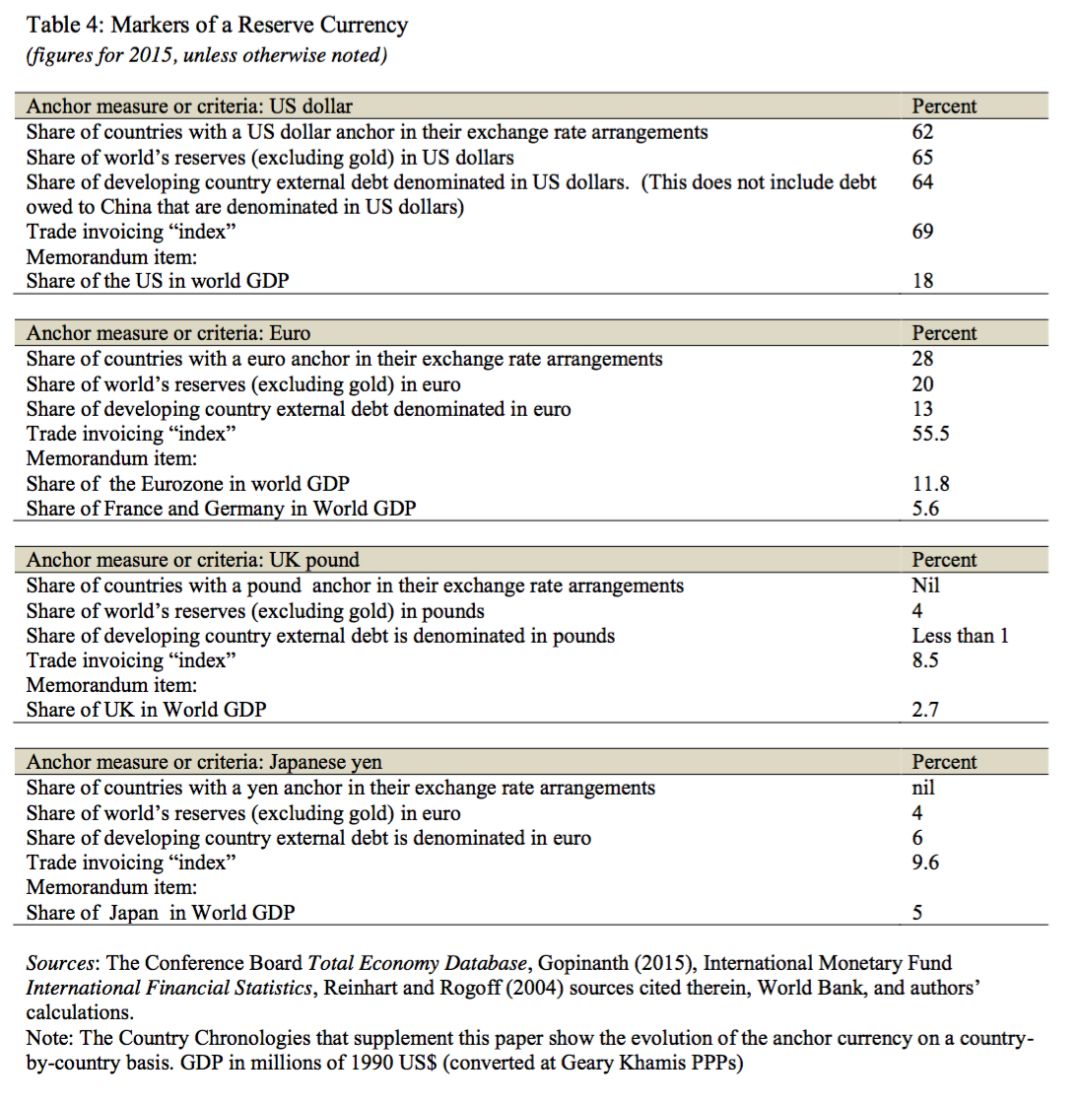

2 货币锚的动力 尽管日本最早在第二次世界大战的重创下重建成世界上最活跃的经济体之一,在1990年大约占世界GDP的10%,日元也没有成为战后的货币锚。确实,在日本的全球贸易网络下,日元没有成为货币锚值得惊奇。在本节中,我们讨论了一些货币成为世界货币锚的因素。 我们现在来讨论决定货币锚的因素。这些因素都在别的地方被用作美元全球化的指标。所以这也可以看作是个复核,我们的锚分类是对这些因素的有用总结。表4研究了4种货币(美元,欧元,英镑和日元),汇报了各锚货币对应国家的占比、以及它们成为国际货币的解释因素。这些因素包括用该货币持有的储备在世界所占的份额,在发展中国家债务中作发行货币的比例,和衡量用该货币进行世界贸易程度的指标。这个贸易指数的统计数据来自于Gopinath(2015),在附录4中有详细信息。

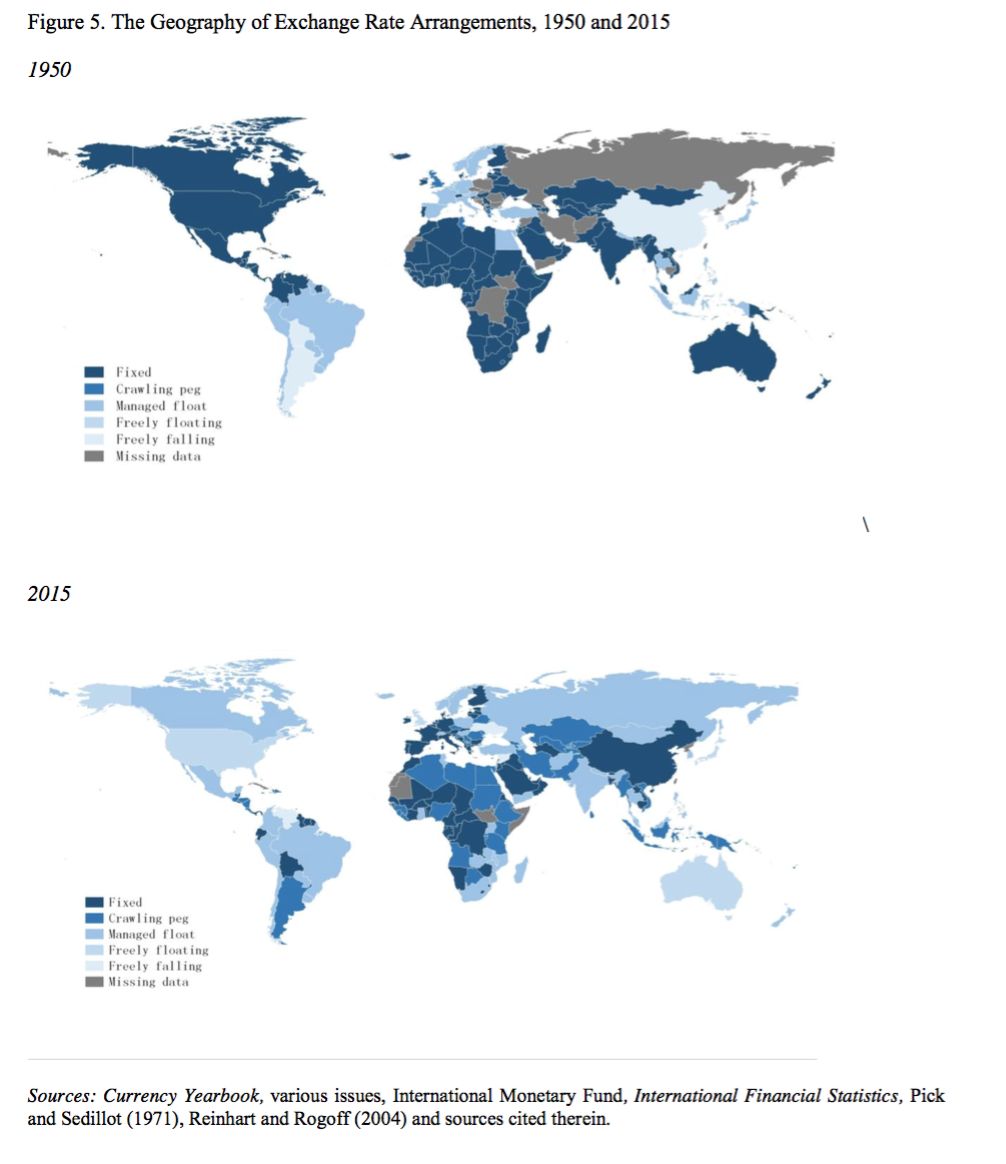

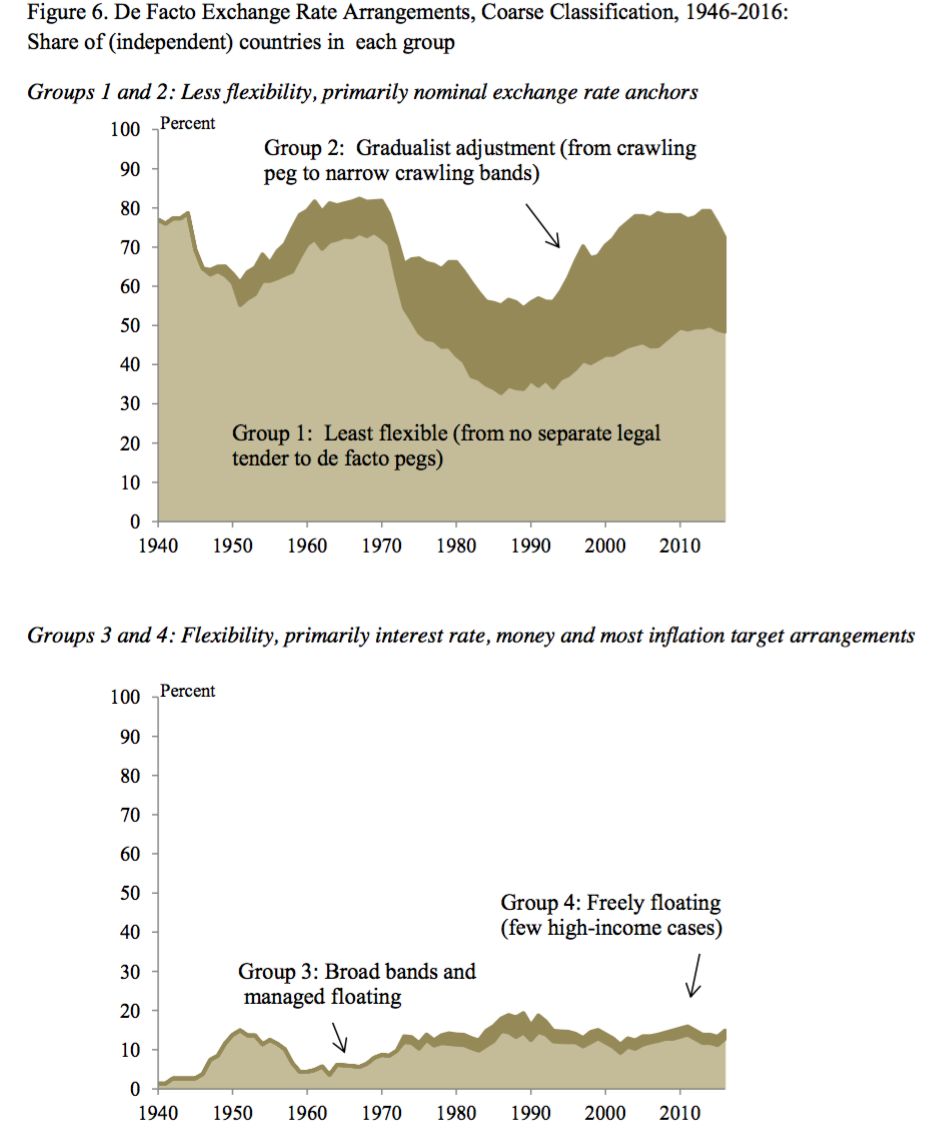

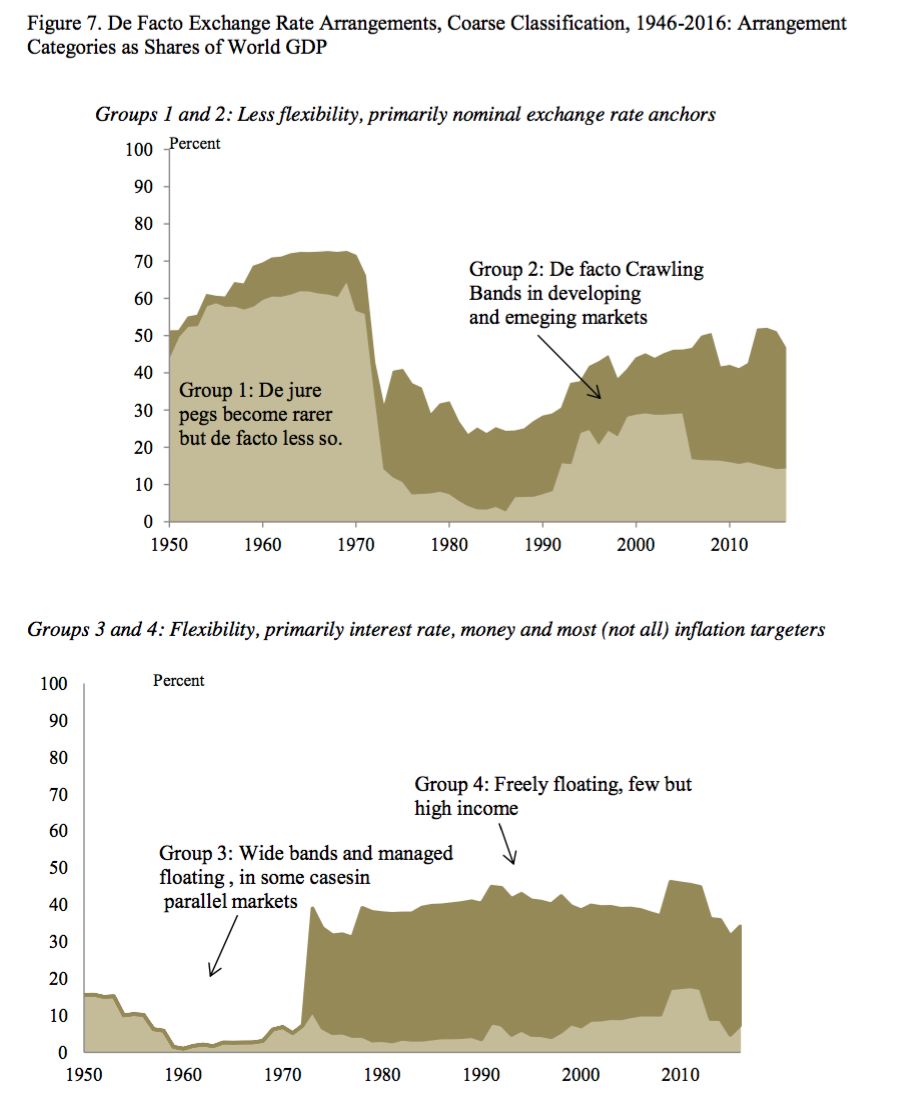

图5与各个指标都是一致的,并证实了美元货币作为货币锚的地位。根据第二章中的分类标准,2016年美元在195个国家中的62%充当了货币锚或参考货币的角色。大约三分之二的国家的外汇储备以美元结算,许多发展中国家和新兴市场国家的外债也以美元计算。这些数字和我们的推测十分一致。最后,美元在贸易指标中的得分是69%,远超其它货币锚。 在我们分类下,欧元是唯一的其他重要货币,成为了28%国家的货币锚。折合数字在一定程度上夸大了欧元的作用和影响力,因为它的影响力仅局限于欧洲。这个因素表明欧元远不如美元的地位。尽管欧元的贸易指标得分很高(欧洲内部贸易量大),但在储备、外债等其他因素方面表现得远不如美元。亚洲、拉丁美洲、中东和大多数非洲国家都将美元作为储备货币。 我们不清楚现在是否有国家盯住日元或英镑。确实,除了在战前获得的殖民地,日元只在本国经济作为货币锚。贸易结算指标对于为什么英镑和日元的国际影响力有限提供了一些解释。对于每一个评分标准,它们的分数都只有美元的七分之一。已故学者Ronald McKinnon在他的几篇论文中的观点(他称之为东亚美元标准)也证明了这一点。只有欧元才有可能与美元的地位匹敌。事实上,Gopinanth’s (2015) 数据表明,日本大约50%的出口和70%的进口都以美元结算。另外,日本与美元挂钩的时间比欧洲更长,甚至持续到布雷顿森林体系结束之后的1977年。 3 汇率制度 现在,我们转向汇率制度演变的讨论。图5给出了1950年布雷顿森林体系早期、和近期(2015年)的汇率制度情况,与图3的锚货币情况形成了对比。在地图中,国家以它们的汇率作为区分,更淡的颜色表明它们的汇率有更大的弹性。 在早些年间,大多数参与布雷顿森林体系的国家钉住了美元,而美元与黄金挂钩。那么为什么欧洲大部分地区在图5中出现了更灵活的管制汇率?结果可能与我们在分类算法部分提的第一个问题相关,在图2中被解释了:汇率是单一的吗?1950年中期,在几乎所有的战后欧洲国家中,对这个问题的回答都是否定的。尽管在世界货币基金组织有金平价的官方登记,实际上此时期各国都有对汇率对资本账户的管制,以及多重汇率的操作,正如DeVries (1969) and (1987).指出的。美元的不足极大地推高了平行市场的溢价(通常是三位数)(见Reinhart,2016的总结。)平行市场的回旋被Reinhart和Rogoff(2004)成为“后门浮动”。 在铁幕的另一边许多苏维埃国家则钉住了卢布。如果西欧的汇率安排十分模糊,那么东欧的则截然相反。多重货币的操作在苏联特别普遍,南斯拉夫甚至可以随时列出一打受管制的汇率。持续的稀缺性意味着地下货币市场在打压下仍然活跃。与西欧国家不同,东欧国家的数据无从得知。因此,我们把这些国家标记为“无平衡市场数据”。 1950年和2015年的面板数据可见图5,图6补充了1946-2016年间的时间序列数据。第一个面板数据追踪了最不灵活的汇率制度(简略版本分类1、2,按表2的定义)的演进,而第二个则表现了更加灵活的制度(简略版本分类3、4)。第三个面板数据追踪了功能失调的自由下落的货币,以及有双重、多重汇率或者是有活跃的平行市场的货币,这些货币的平行市场汇率数据不足因此无法按灵活度程度将其分类。图6只包含了独立(主权)国家,这使得样本数量在样本期间翻了两倍多,从1946年的79个到2016年的188个国家。为了提供更清晰的跨国研究,避免结果被几个特大经济体主导,我们首先展示了未加权的结果。

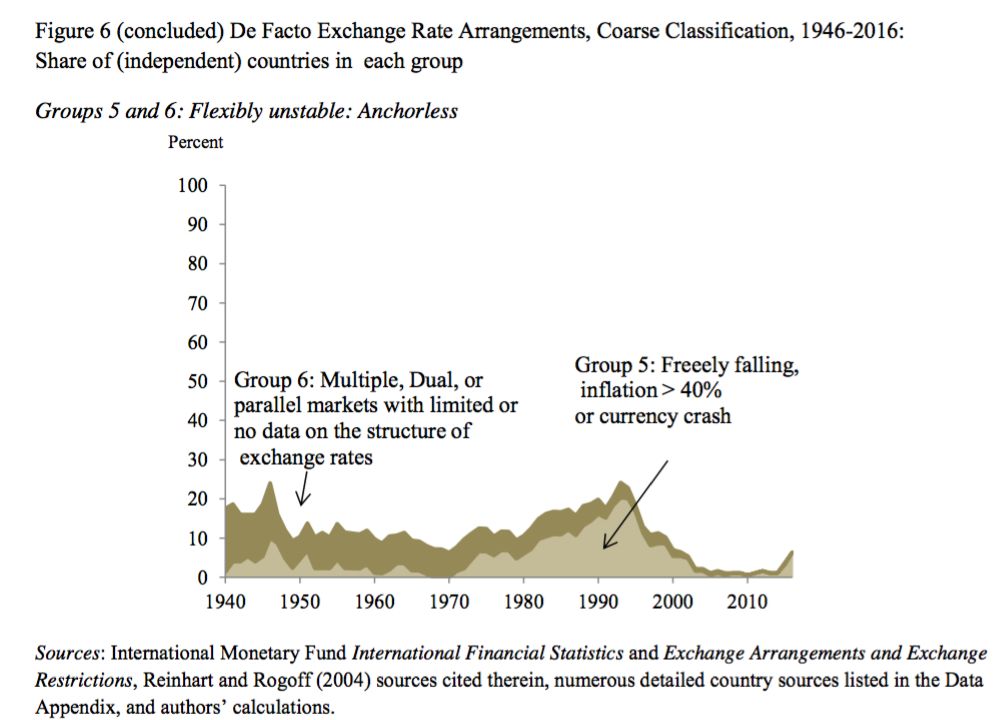

图6(上图)最突出的特征是,如果把两种最不灵活的制度(简略分法1、2)结合起来,现阶段有限汇率浮动制的国家占比和布林顿森林体系早期的占比是一样的。这表明,这两组国家都明显从明确钉住向有限浮动制(简略分法2)转移,后者有更多的“逃离空间”,或许是因为它允许汇率在一段时间内的波动(爬行钉住),或许是因为这是实际上的而不是法律上的安排,因此没有明确的要求要“保持钉住”,所以这个钉住的程度是可以调整的,又或许是这个两个原因的结合。很明显,图6中的第二种类别在1950年代后就几乎不存在了,直到1980年代后期才重新流行。 自由浮动和管制汇率制度的比率再次证明了这一发现:布雷顿森林体系解体后浮动汇率制并不像大家想象的或是IMF宣称的那样常见。自由浮动汇率制仍然局限在发达国家中。如果关注于各类中的国家占比,将各国按占世界GDP的份额加权,像在图7中显示的一样,浮动国的占比从图6中的不到20%变成了图7中的30%到40%。考虑到美国和日本选择自由浮动利率,而它们已经占到了世界GDP的23%,图6更加合适建立一个跨国的研究。

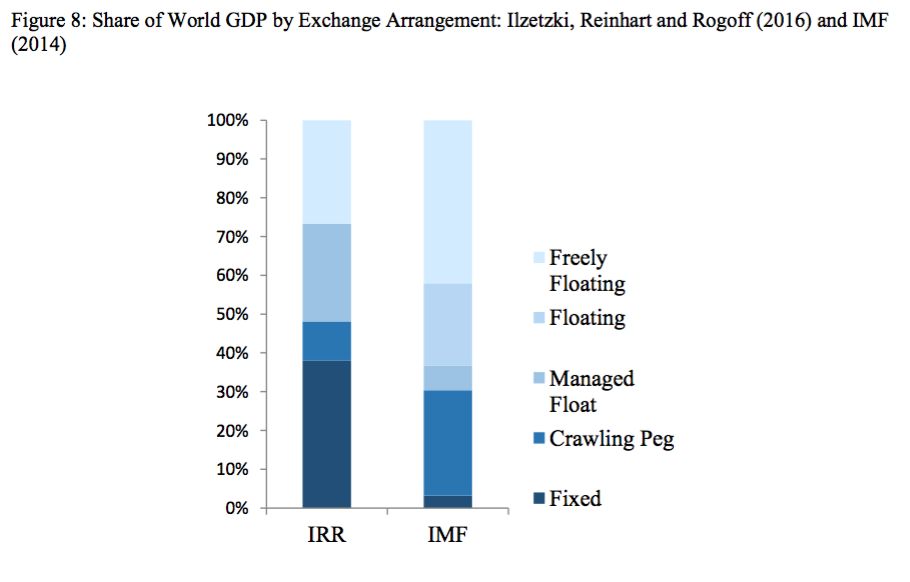

图6和图7中的第三个部分表明自由下落制度在21世纪走向了断层。苏维埃国家的极度通货膨胀走向了终结。而80年代和90年代中期许多大型新兴市场国家(巴西、墨西哥、波兰等)为了解决债务危机重新开放国际资本市场,这意味着这些过去曾严重依赖通胀的国家有了其他的新选择。90年代后期以来,很多新兴市场开始采用钉住通胀目标的制度(表3),这也大大降低了全球通胀的风险。但也不排除高通胀会再次发生,如今在油价和商品价格衰退的第三年,很多国家的外汇储备受影响而缩水,经济活动明显减速,这又将一些国家逼回到了高通胀的状态。最极端的案例是委内瑞拉(在2016年通货膨胀率估计超过800%),而其它非洲国家的通货膨胀率涨回到两位数。 这些数据也表明了平行市场和多重汇率的存在,但是我们没有双重市场的数据来对这些国家进行分类。这些国家大部分是苏联卢布区,或是低等收入国家,它们的数据是不完整或是不存在的。我们对于2014年后平行市场的资料主要来自于金融媒体和网络资料,而不仅是官方资源。 最后,图8显示了我们的分类与2014年IMF分类标准的区别。我们比较了按IMF和我们的分类标准各类国家GDP占世界总产出的比重。除了将所有欧洲国家分类为自由浮动,IMF将大量通胀导向的国家分类为灵活汇率制度。这些区别使得我们对于国际货币体系与IMF的结论有很大区别。IMF认为70%的世界GDP产生于自由浮动、管理浮动或浮动国家。几乎所有其它国家都被归类为爬行钉住,忽略了世界经济中一小部分固定汇率制的国家。 基于这样的分类,有人可能会得出结论全球汇率制度灵活性越来越大,而固定汇率制度则成为了历史,而我们却很不认同。相反,我们将汇率制度分为较灵活制度(自由或管理浮动)、爬行制度和硬性盯住。在最后的分类中,大多数锚定是硬性的。比起IMF所述的断层似的变化,我们对于国际货币体系的研究结果有更好的连续性。

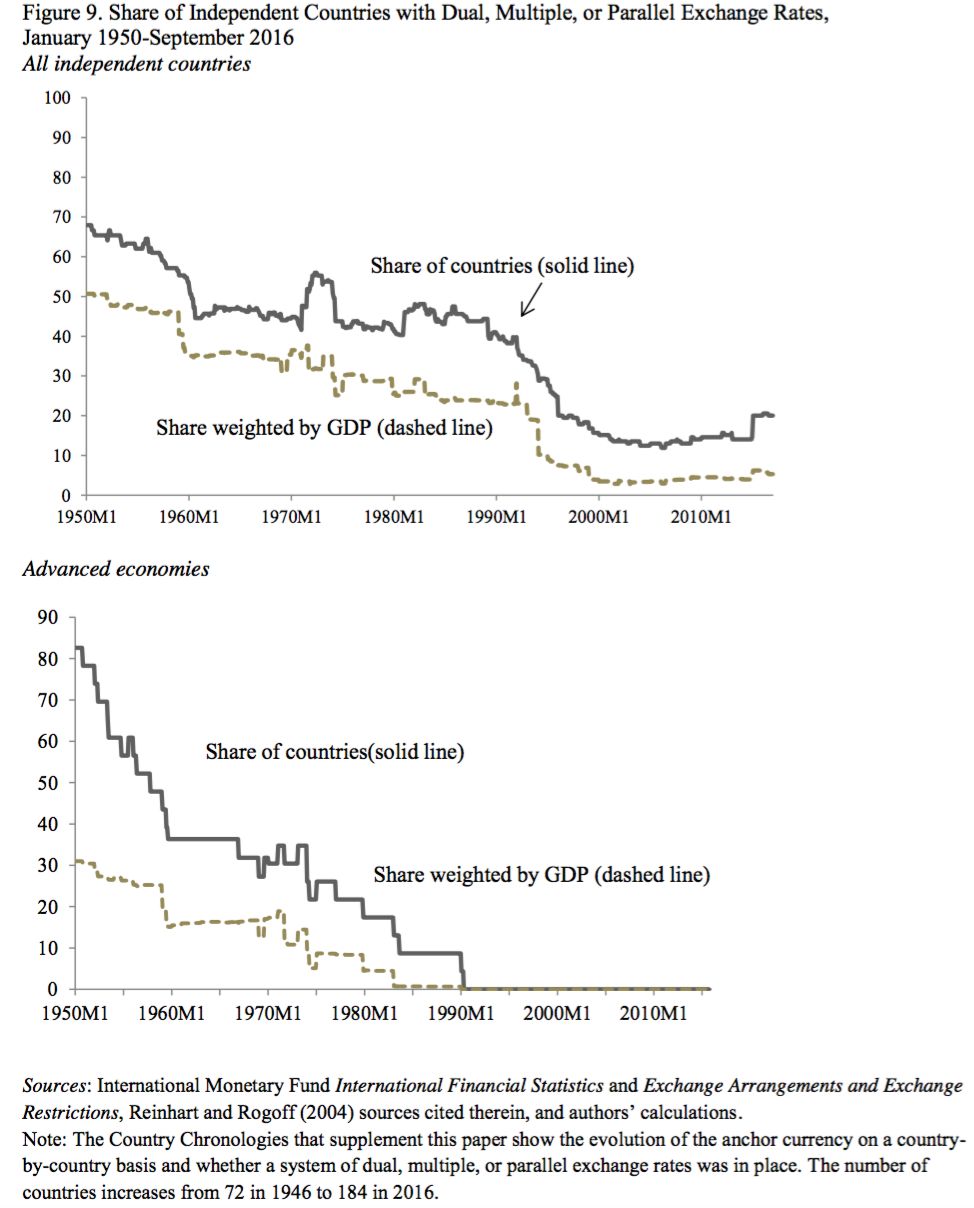

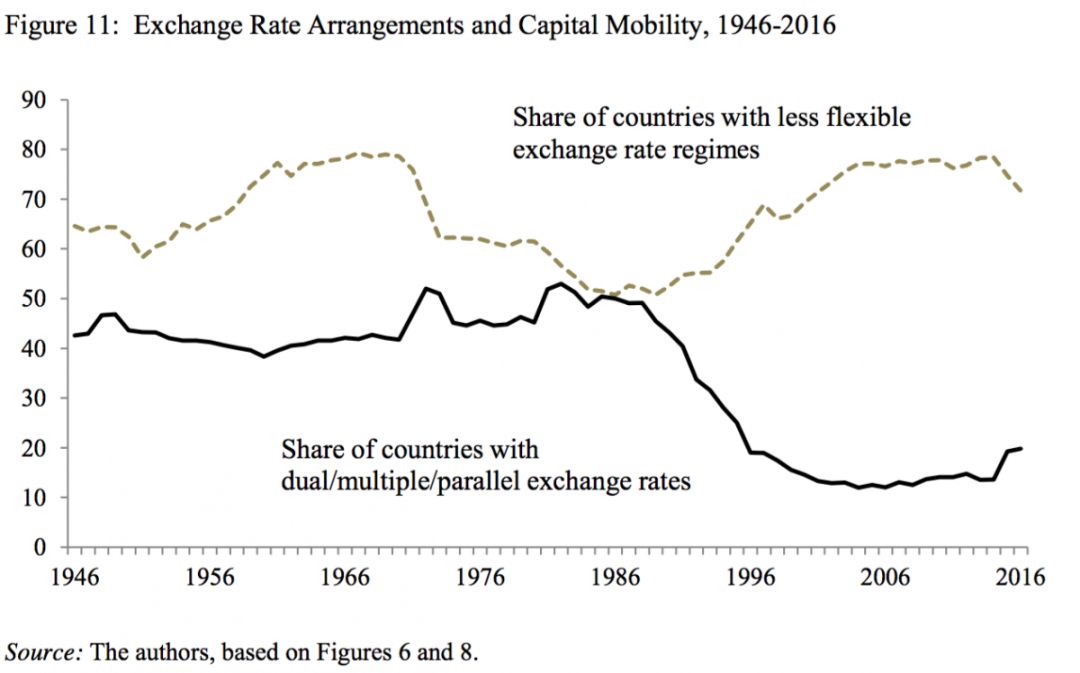

4 资本流动性,多重汇率制度和双重市场 在很多关于汇率制度分类的文献中,与资本流动性相关的问题常常被忽略。这个遗漏与关于不可能三角 (Frankel 1999) 和政策三难困境的相关研究不相符 (Obstfeld and Taylor 2003, Obstfeld et al 2005, Gourinchas and Obstfeld 2012, Rey 2013)。这些文章认为汇率制度的选择不仅与独立的货币制度相关(我们在前文与欧元区政策分类和通胀导向一起讨论过),也与资本流动性相关。我们认为,如果抛开资本市场一体化程度评估,对于储备货币、汇率制度和货币政策的讨论不足以完整解释全球金融系统。 在最后,我们总结了一个资本流动性的(0,1)指标,来分析1946-2016年的资本市场一体化程度。这个指数是对资本限制的测量,我们在下文讨论了它的局限性。如第二章所示,我们分类的第一步是判断汇率是否单一。IMF的AEAER报告提供了一国是否有官方双重市场或多重利率制度的年度信息。这份报告也提供了很多其他资本账户管制的详细信息。 Chinn 和Ito(2006,有更新)、Fernandez 等人(2015) 分别利用了AEAER提供的1970-2014年和1995-2013年数据,构建了一系列资本流动性的度量指标据。我们的研究则对这些成果进行了有力的补充。我们的关注点是AEAER对于单一/双重/多重的利率制度的记录;而Franz Pick的文章则对双重市场的研究做出巨大贡献,补充了平行市场的信息。在不同时间和地区,平行市场在外汇市场中占据了重要地位。严格的资本账户管制常常伴随着更高的平行市场溢价。而我们提供的194个国家或地区的1946-2016年的月度指标则回答了以下三个问题:1.法律上的双重市场存在吗?2.法律上的多重汇率存在吗?3.平行市场(官方的、可容忍的、完全违法的)存在吗?如果存在,平衡市场溢价能在12个月的周期内超过10%吗?如果任意一个问题的答案是肯定的,这个指数赋值为1,否则为0。 这样的衡量方式不是全面的,其它全面的指标衡量了一些具体的措施:如限制或禁止资本流出或流入,规定海外利益的遣返,要求上缴收到的外汇等。然而我们认为,这个指数是有用的,作为一个“最小度量”可以表现出市场是否有限制。尽管一国可以有很多如上所述的管制措施,同时仍然在实施或者法律上有单一汇率,但是反过来不成立。首先,如果第一个或第二个问题的回答是肯定的,那么法律上的管制是存在的。第二,如果问题三的回答是肯定的,在资本高度流动的国家应该很难观测到官方汇率和平行市场利率间存在如此明显且持续的差距。事实上的资本流动性会使得这两个汇率走向一致。因此一定有其它限制或市场缺陷阻碍汇率走向一致。 值得注意的是,此标准可能会高估资本流动性,并且事实上资本管制很少是一个二元变量,图9的上半部分按照加权和不加权(按国家GDP占全球产出的比重)分别绘制了各国指数。尽管指数数据是从1946年开始的,而很多国家GDP比重的官方数据则是从1950年开始的。大约70%的国家在1950年没有达到单一汇率市场的标准。在1960年代这一数字下降到50%,因为很多发达国家逐渐消除了多重汇率制度(当时IMF的重要目标之一,见De Veries(1969),见图9),而战后的美元短缺也有所缓解。下一轮的资本市场整合发生在1990年代前苏联国家加入国际资本市场,同时新兴市场国家在长期债务危机之后重新进入资本市场。 自从2014年中期,许多发展中国家和新兴市场,尤其(不仅是)是那些依靠商品出口的国家,都面临着外汇储备的减少和政府的资本管控。在这些情况下,平行市场再次兴起,尤其是在非洲,中东和中亚。平行市场溢价已经提升了,在一些国家甚至是三位或是四位数,尽管外汇管制复兴(主要发生在低等收入国家),全球资本流动性自90年代中期开始提高了。或许不断提升的跨国流动资本,和很大一部分国家对有限浮动汇率制持续不减的偏好,可以共同解释新兴市场国家对外汇储备持续空前的热情。下一节将继续探讨这个问题。

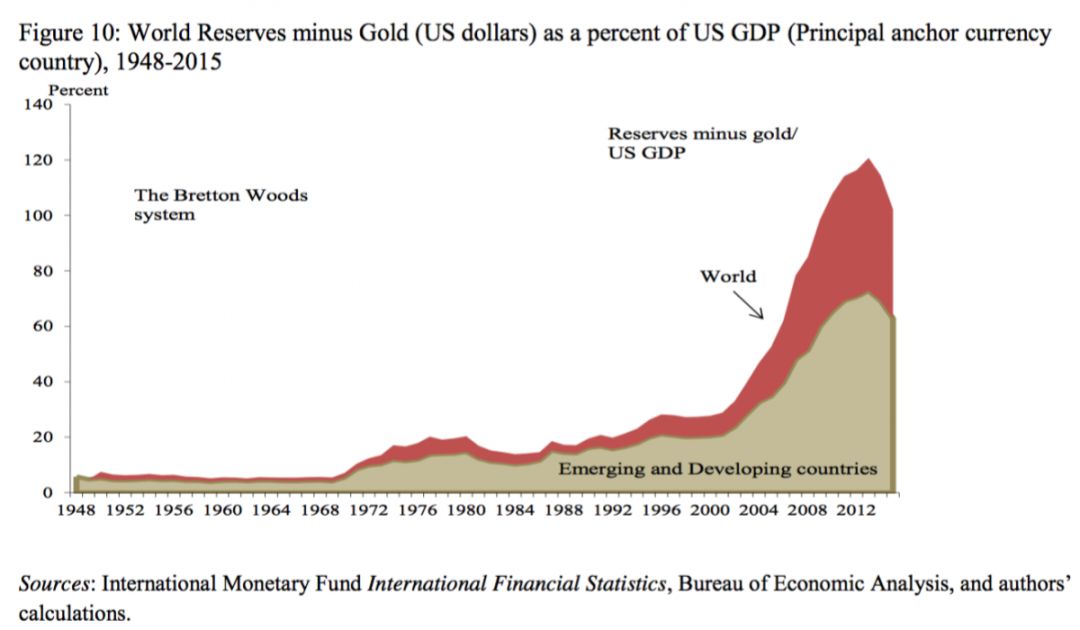

三、特里芬困境和不可能三角 对于70年来全球外汇储备货币、汇率制度和国际资本流动性的演变做过数量分析之后,我们着眼于国际金融体系的现有趋势的其实和一些可能的风险。我们首先讨论一个学者和政策制定者们已经讨论了十年之久的问题:从2000年代早期开始,新兴市场、尤其是中国储备额的激增。Farhi, Gourinchas and Rey (2011), Obstfeld (2013), and Farhi and Maggiori (2016)对现代版的特里芬困境进行了研究,我们把这个研究和我们的数据结合起来分析(包括尽管资本流动性增强了,管制的汇率制度增加了)。 1 2003-2013储备增长和不可能三角 自从国际货币基金组织在二战后建立以来,中央银行持有的储备货币得到了前所未有的发展。这主要集中在新兴市场,如亚洲和其中最著名的中国。大量的文献分析了这种增长的原因。一些论文着眼于自保动机(Gourinchas and Obstfeld, 2012),而另一些则强调重商主义动机和避免或限制汇率升值等原因(Aizenman and Lee, 2007, Dooley et al, 2003)。图10以占美国GDP比率为单位,绘制了世界储备(及其中的新兴市场和发展中经济体占比 )的变化情况。以美国GDP为标尺是因为美国是大多数国家的储备货币。

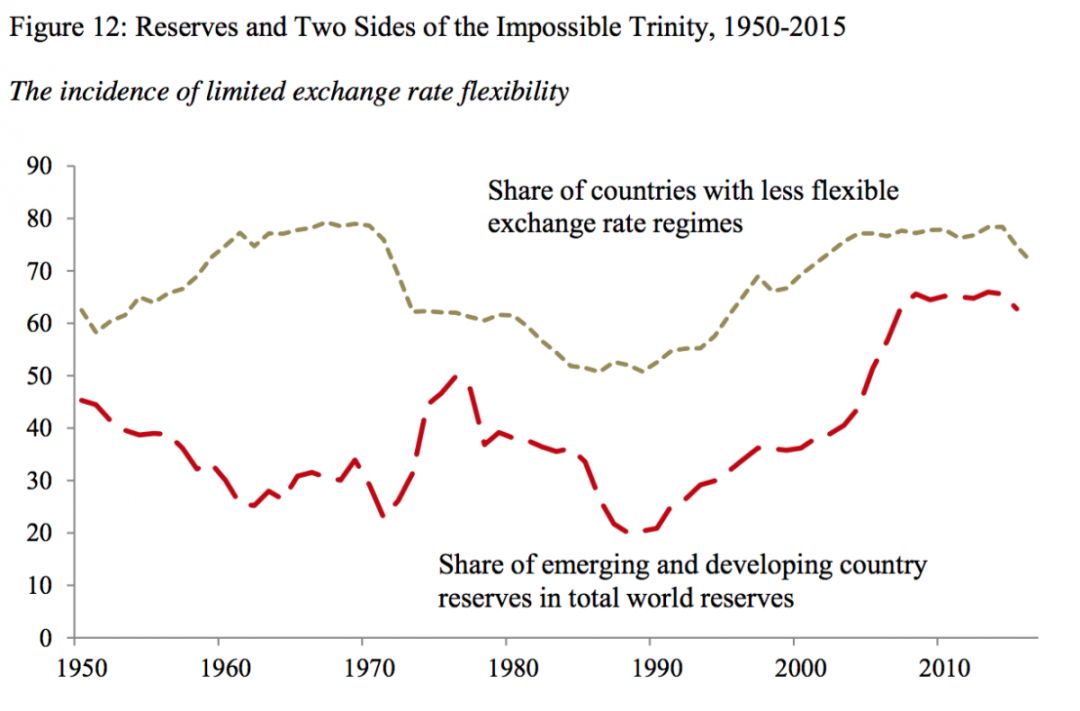

除自保和重商主义这两种动机外,不可能三角也能帮助解释过去十年间储备激增的原因。Korinek (2013), Bussiere et al (2015), and Heathcoate and Perri (2016)也讨论过这一问题。那些希望限制汇率波动、减少对资本管控或其它行政管理的依赖的国家,会更加倾向去用外汇储备和利率政策来实现他们的目标。在其他条件不变的情况下,一个自由浮动汇率的国家需要更少的外汇储备,即便是在完全开放资本账户的情况下。 我们在之前的章节讨论过有限浮动的汇率制度仍然在全球占主导地位。同时,根据我们的估计,大约80%的国家放弃了会造成外汇市场分割的汇率管制(图9)。这两个汇率制度和资本市场一体化的趋势在图11中表现。因为我们着重分析不加权的指标,这些数据始于1046年。图12则表现了储备积累、采用有限浮动汇率制的国家增加、资本管制的下滑之间的关系。

Reinhart, Reinhart and Trebesch (2016)指出,2000年代早期新兴市场国家面临高涨的商品价格和激增的资本流入的“双重好运”。除了2008-2009金融危机期间剧烈但短暂的冲击,这个过程一直持续到了2013年5月削减恐慌的时期(Taper Tantrum),那是在美联储宣称要按比例削减其适应性货币政策之后。此时,中国开始降低增速和商品价格。如图10所示,这也标示着新兴市场和世界储备都到达了顶峰。抗拒这轮升值和流动资本的“双重好运”的趋势需要大量的资本储备。这个解释看起来像是个重商主义的理论,但是也包含了预防性动机,鉴于“好运”通常以经常账户的大额逆差甚至金融危机收尾。这在Levy Yeyati, Sturzenegger and Guzman(2013)的《担心贬值》一文中也得到了讨论。 这里反映出来的储备、汇率和资本流动性的趋势,并不能替代自保和重商主义动机来解释2003-2013储蓄累计的成因。但是这些不可能三角的组成部分可能比很多相关文献中反映出来的要更有影响力。发达国家和新兴经济体的增长差别是另一个影响国际储备供需的因素。

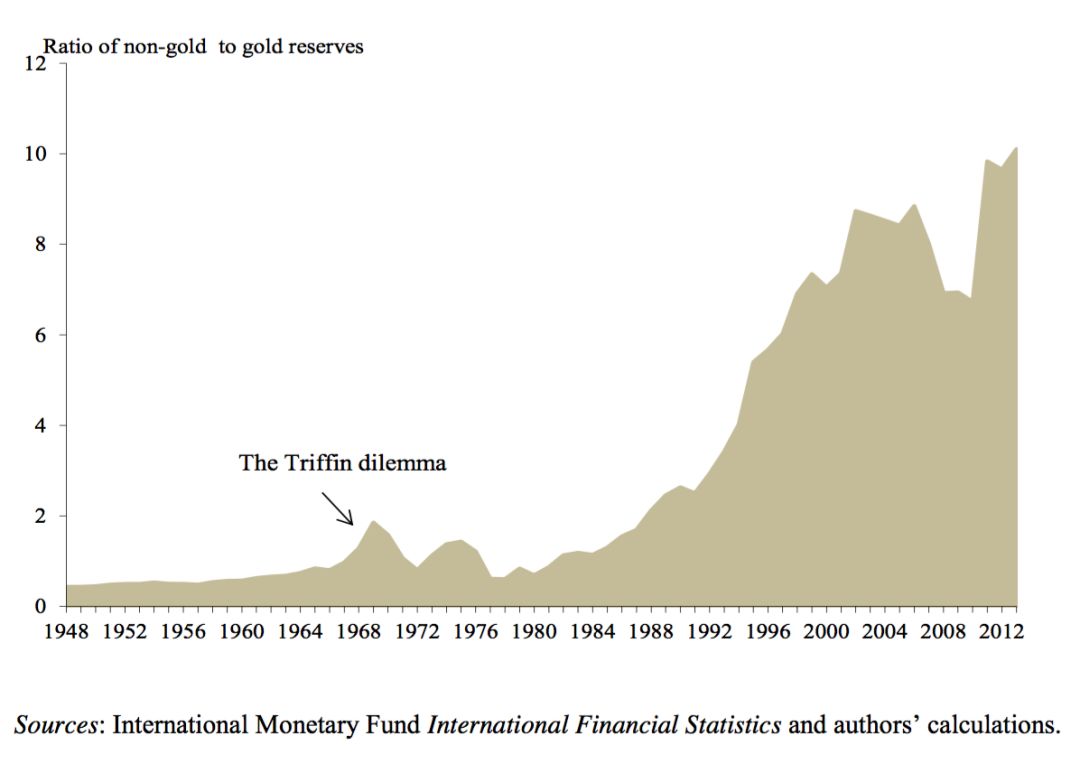

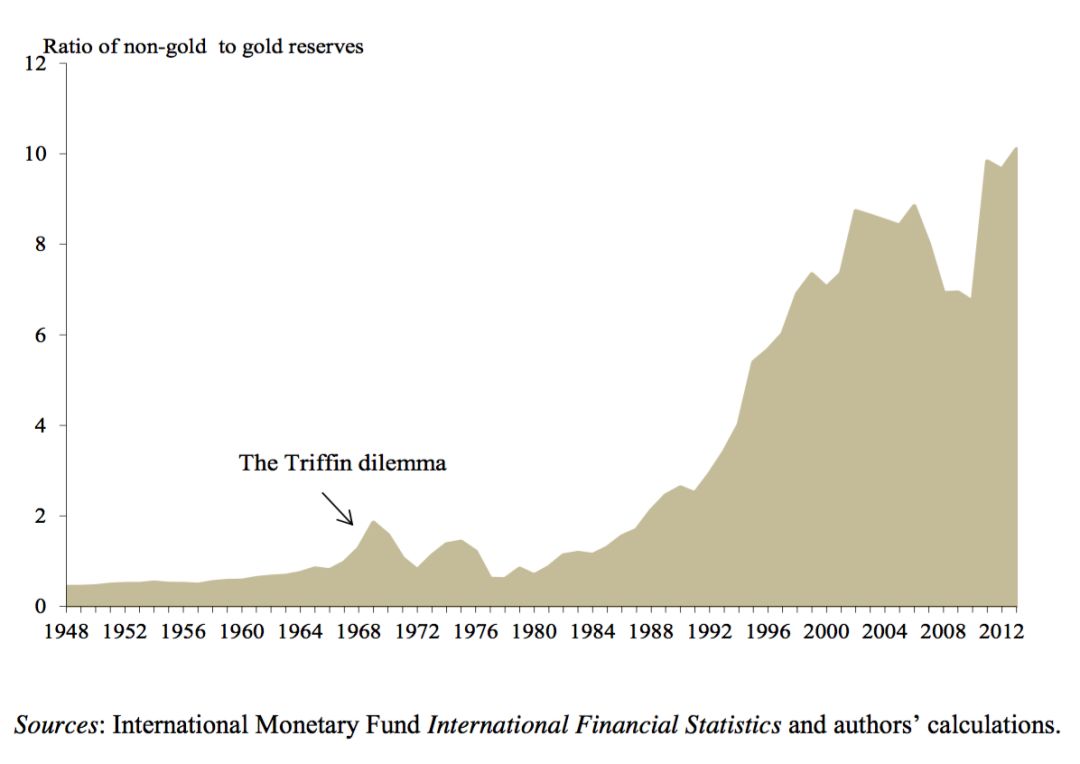

2 特里芬困境 随着欧洲经济的恢复和世界贸易的发展,全球储备需求在1950-1960年间增长迅速。货币储备一般有两种形式:黄金和美国国债或美钞等美元资产,后者也与黄金挂钩,因为世界主要货币(及一些非主要货币)的金含量都在IMF处有登记。因为全球黄金供应增长速度无法赶上储备需求的增长速度,所以越来越多的世界储备资产成为纸质的美元货币。世界其他国家对于美元的需求需要靠美国发债并出售来满足。在收支平衡表上,这就要求美国保持资本账户赤字,以及很重要的,财政赤字。但是,满足储备需求也意味着纸质美元储备与黄金储备的比例会逐步上升(如图13显示)。直到1969年,纸币与黄金比例大约为0.5,但在1970年早期几乎增长到2”。

为维持黄金与美元的平价,美国不得不限制美元的供给、停止从世界其他国家借款,维持资本账户盈余,在当时的情况下也意味着维持财政盈余。美国本国维持金平价的目标,和作为国际储备货币的唯一提供者的义务是互相矛盾的,Robert Triffin (1960)在文章中预见到了布雷顿森林体系的危机。 随着美元供给的提升(相对于黄金储备),平行市场上金价和美元官方金价的差距逐渐拉大。在1971年12月和1973年2月的两次官方金价提升已不足以修正美元的“估价过高”。布雷顿森林体系在1973年走向终结,美元和其它主要货币开始允许浮动。

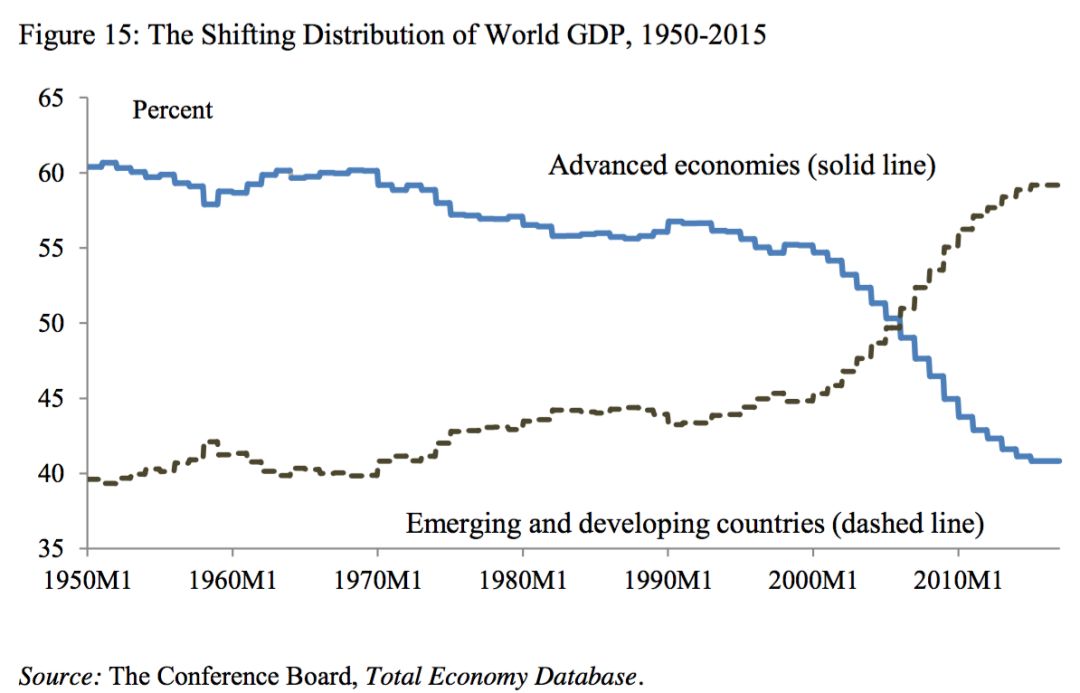

3 特里芬第二代? 当代特里分困境在近期受到Farhi, Gourinchas and Rey (2011) and Obstfeld (2013)的关注,他们检验了1970年的情况。Farhi and Maggiori (2016)扩充了讨论,主要关注储备资产的供给,讨论了一组供应国和单个供应国的可能性。他们注意到财政能力、信誉度和商品市场的定价货币是决定主导货币的重要因素。储备需求不是他们的首要关注点。我们通过数据研究了这些问题。汇率制度、货币偏好和资本流动性的数据能用来量化潜在的储备需求。我们尤其关注了汇率制度和储备需求的关系,在2003-2013年间新兴市场的官方储备大大提升。 我们与Obstfeld (2013)观点相同,认为当代的特里芬困境的成因之一就是是“新兴市场和发展中国家比信誉好的工业国家增长更快”。而第二个成因是,“主要的发达经济体比穷国更值得信赖”。但是,全球金融危机持久而恶劣的影响和日本及其他国家债务累计对发达国家信用的影响很大。对于特里芬困境来说,这一点很关键,因为它在很大程度上减少了能被认定为储备资产的资产数量。另外,因为通缩和银行系统的预防性措施,大多数央行的大规模购买会进一步影响到储备资产的供给。 如果仔细衡量将世界各国分为发达、新兴和发展中国家的经济活动,不难发现在过去15年间,各国表现出了一定程度的趋同。在最初的特里芬困境时期,储备需求的提升史无前例。发达国家和新兴市场国家间持续的增长差距如图15所示,它表现了1950-2015年间发展中国家和发达国家所占的世界GDP份额。新兴和发展中国家现在占据了世界总产出的约60%,远高于过去任一时期。在发达经济体增长持续乏力的情况下,这一趋势很可能继续保持(尽管中国和其他新兴经济体增长放缓了)。 需要重申的是,这些趋势之所以与特里芬难题有关是因为,提供储备货币的是正在收缩的发达国家,而这些避险资产的需求却主要来自正在扩张的新兴市场国家。使问题变得更复杂的是,在发达经济体中,很大一部分是美国在提供储备资产。

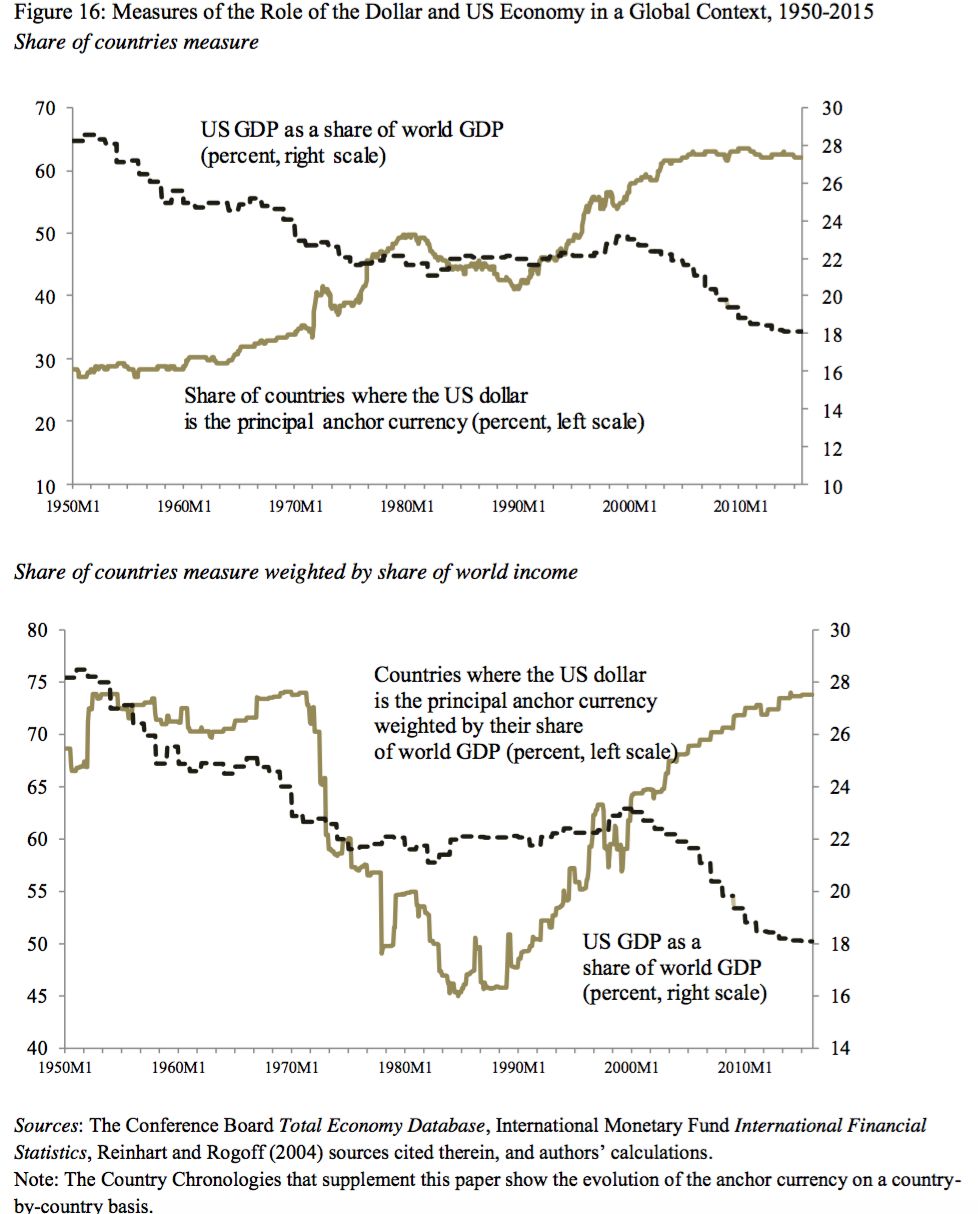

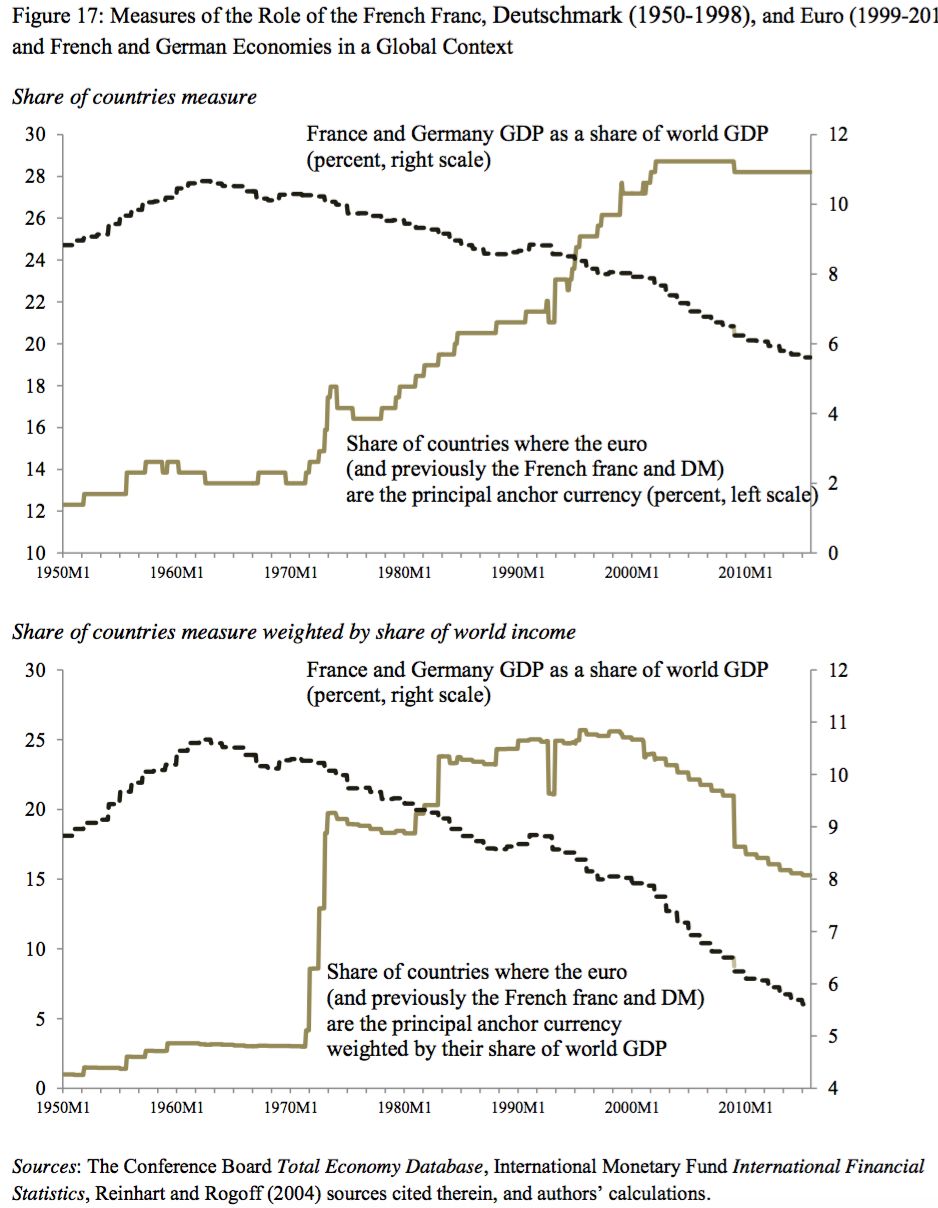

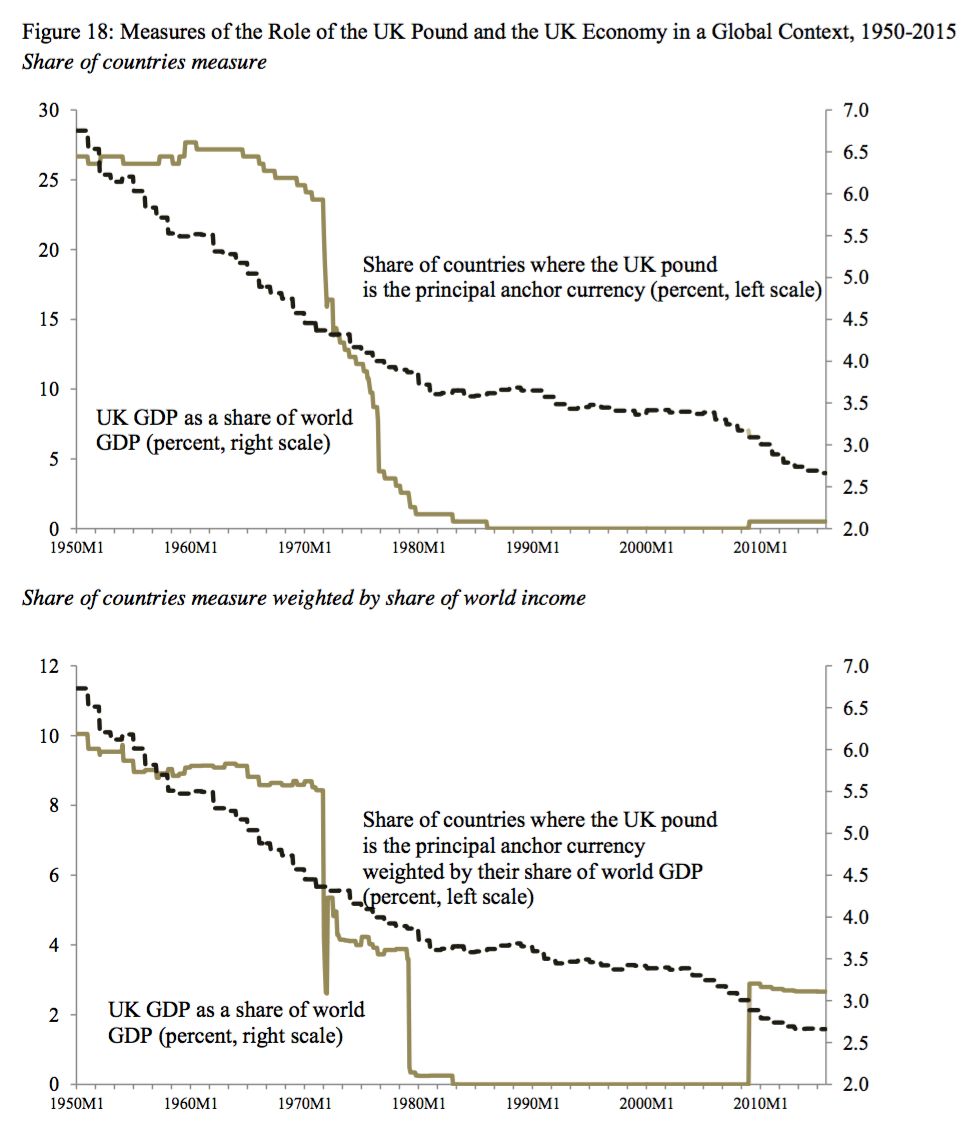

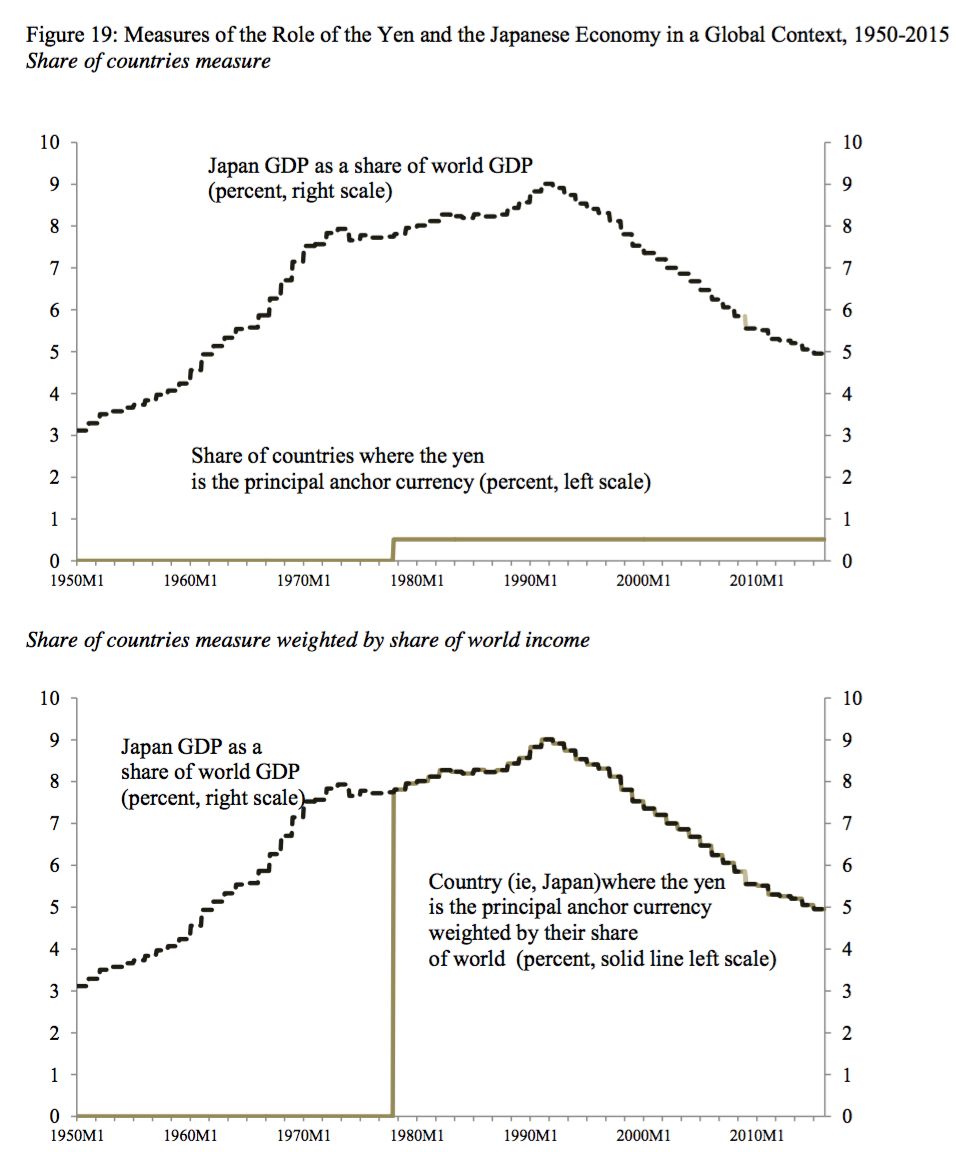

如前文所示,汇率制度经常会在推动全球储备需求中扮演重要作用。接下来的四张图(图16-19)表现了对于四种主要货币的“世界需求”,以及它们的提供国GDP占世界总产出比重。每张图的上半部分分别展示了以美元、欧元、英镑和日元为主要锚货币的国家占比。虚线表示美国、德国、法国、英国和日本在世界GDP中的占比。图的下半部分的唯一区别在于这是按各国在世界收入中的占比加权的结果。 美元保持了其在世界储备货币中的统治地位(图16)。60%-70%的国家以美元作为货币锚或参考货币。如图15显示,它的主导地位几乎和在布雷顿森林体系早期一样。另一方面,美元的国际地位甚至在卢布区瓦解之后得到了加强。在第三节中我们已经讨论过1970年与1980年间的“衰落”。图16中最明显的信息是,尽管21世纪初以来,美国在世界经济产出中占比收缩,但将美元作为锚货币的国家占比在提升。这样的趋势是美国的现代特里芬困境的根源。尤其是因为,如图16-19展示的,在提供储备资产方面与其他主要经济体的竞争有限。 欧元(图17)作为第二名影响力远不及美元。从80年代早期到欧元的诞生,德国马克区先后在西欧和东欧扩张。欧元统一了法国法郎区和德国马克区,但是在21世纪却停滞不前。在某种程度上(考虑到欧洲在世界产出中占比下滑),欧元的重要性下降了。目前没有其它货币可以与美元和欧元匹敌。 对英国(图18)来说,二战后殖民地的丧失使得主导货币由英镑转为美元。1967年的英镑危机引发了一系列的经济危机。1972年英国引入了一系列资本管制,结束了英镑区,尽管它正式解体时间是1979年。Farhi and Maggiori (2016)的标准很适用于英镑的终结。英国在1950-1970年承揽了11个国际货币基金组织的项目(对其全球布局有重大意义)、一段危险的金融状况、和不断减少的贸易占比。关于图18的下半部分,我们发现国际金融危机以来,英镑成为了英国的货币锚。尽管在1970年代英国曾采取管理浮动制,按照1970-2008年的汇率表现,英国被分在德国马克/欧元组,和其他欧洲国家一起。 图19的日本从70年代后期开始实行自由浮动利率,下图中的两条线有所重叠,因为日本是唯一使用日元做锚的国家。在1950-1978年间,日本的货币锚是美元。Farhi and Maggiori (2016)强调,财政能力、信誉度和商品市场上的定价货币是决定主导货币的重要因素。如表2所示,基于Gopinanth (2016)的成果,样本中只有18%的国家曾使用日元交易,并且交易量占比相当小。另外,日本的大多数交易也不是以日元完成的。但是除开贸易额的因素,日元缺少国际影响力这个事实还是出乎意料的。在日元的全盛期,在1990年的银行危机之前,日本占到了10%的世界GDP,且公共债务的程度非常低;对于机构投资者,它的评级在80年代一度高于美国,是被其他国家效仿的国家。或许是政策规定或本国银行、储蓄和养老金结构使得世界其它国家无法持有日元资产(尤其是日本国债)。这个问题值得继续探讨。

结论:哪种锚能持久? 我们理解全球金融体系和货币锚问题时需要理解什么?虽然回答可能很多,但最重要的可能与中国及其飞速发展有关。当大量文献研究此话题,少有文献研究中国所扮演的角色。中国在商品与服务方面与世界其它国家的联系更受关注。中国对新兴市场和发展中国家的借贷数据无法全部在世界银行、国际货币基金组织、BIS数据库中找到。这些借贷大多数都在自己的发展银行中完成,而中国央行和其它中央银行的信贷额度和互换协议也在迅速扩张。跨国金融交易十分模糊,所以我们无从得知贸易中美元和人民币哪种主导。正如Gopinanth(2016)的研究所示,中国按交易货币统计的交易额数据也缺失。 我们的货币锚分类是回顾性的。一段时间以来,人们可能预期人民币及其货币金融网成为其他国家贸易的锚货币。确实,很有可能人民币已经成为货币锚。在2015年夏天,人民币小幅贬值引发了几种亚洲货币(还有亚洲以外的)的大幅贬值。然而从汇率表现来看,中国仍属美元区,但我们不清楚多少国家转向使用人民币。当它发生的时候很定会很明显。在布雷顿森林体系后期,很显然美元是欧洲货币制度中的主要跨国货币锚。然而只有在德国马克脱离了与美元的联系时,我们才发现欧洲经济体早已从美元锚转变为德国马克锚。 中国的角色也表现出世界储备需求和现代特里芬困境。这些问题的可能性值得探讨:美元持续贬值(像70年代那样),并且给中国及其它主要美国国债持有者带来资本损失;全球储备需求的巨幅削减(中国浮动汇率制);新的储备资产供给者,与高增长率的国家有一定程度的联系。这个联系可能很直接(人民币获得储备货币的地位),或者比较间接(作为SDR中日渐重要的组成部分)。探讨这些问题首先要解决的,就是更好地量化这个世界第二大经济体的金融网络。 最后,我们需要重申主要观点。我们对于货币锚和汇率灵活性的算法体现了:相对固定的汇率制度仍十分重要,目前美元作为锚货币或参考货币的地位仍不亚于布雷顿森林时期。另外,许多国家在资本流动性逐步提高的同时仍然希望稳定汇率制度,这是现代特里芬困境的一个重要因素,需要被纳入到广泛讨论的发达国家安全资产的稀缺中来。 本文原题名为“Exchange Arrangements Entering the 21st Century Which Anchor Will Hold”。本文作者为E Ilzetzki,Reinhart, Carmen M.,K Rogoff。本文于2017年发表于Cepr Discussion Papers。中国社会科学院世界经济预测与政策模拟实验室组织编译。 (本文来源于微信公众号“肖立晟宏观经济分析”。)返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】