| 华东理工大学:高压氢气泄漏相关安全问题研究与进展! | 您所在的位置:网站首页 › 氢气爆炸的上线 › 华东理工大学:高压氢气泄漏相关安全问题研究与进展! |

华东理工大学:高压氢气泄漏相关安全问题研究与进展!

|

表2 氢气与甲烷、汽油的燃烧特性对比

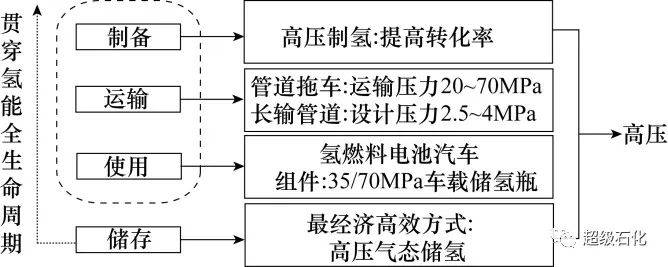

此外,氢气还会引发特有的氢脆破坏。特别是在高压氢气系统中,随着压力增大,高强度钢材长期暴露在氢环境中很容易发生氢脆。有一种解释是,氢气会在钢材表面解离为氢原子并渗入,在外应力作用下,氢聚集在钢内部造成应力集中从而引发局部开裂[10]。若管道或储罐出现了裂缝,高压氢气会迅速泄漏和扩散,一旦遇到点火源便会引发燃爆灾害。为了避免氢脆事故,应对氢能产业中相关的高压管道和储存、反应容器等进行合理的选材,或是加入特定的元素降低其氢脆敏感性,如铬、钒等。 上述物化属性决定了氢气本身就具有较高的安全风险。在氢能利用全生命周期的不同环节,氢气可能引发的事故类型又与其自身状态和所处环境紧密相关。 2 氢能利用的全生命周期 一个完整的氢能产业链包括制氢、储氢、运输和使用四个环节。氢气可以通过不同的技术从各类原材料中制备,目前,约有96%的氢气是通过化石燃料制备所得[11]。然而,使用化石能源制氢无法从源头上实现零碳排放,科学家们正将重点放在绿色清洁的电解水技术上,这种方法现在只占制氢总量的4%,但预计到2050 年将会大幅增长至22%[12]。无论是天然气制氢、煤炭制氢还是电解水制氢,为了提高氢气的转化率和产率,一般都会选择在高压条件下进行[13-14],如我国已实现商业化的碱性水电解技术,运行压力为1.5~5.0 MPa,其能量效率可达62%~82%。生产的氢气将通过管道输运至下游工艺或直接储存。氢气运输常用三种方式:管道拖车、长输管道和冷槽车。对于低温液态氢气的运输一般采用绝热的冷槽车,为了维持低温环境,整个运输过程中能耗非常高,因而此方法主要应用于军事及航空航天领域。而对于高压气态氢气的运输一般通过管道拖车和长输管道,管道拖车用于小规模短距离输送,长输管道适用于大规模长距离的输送。其中,长输管道的设计压力为2.5~4 MPa,管道拖车的运输压力更是高达20~70 MPa[15]。在氢能使用环节,氢燃料电池是极具潜力的氢能末端应用方式之一,可用于航空航天、交通、发电等重要领域。2002 年,我国开发了第一款氢燃料电池汽车,预计到2030 年,氢燃料汽车保有量将达到200 万辆,加氢站数量将超过1000座。高压储氢是车载供氢系统和配套加氢站建设的核心技术,目前国际上应用比较广泛的车载储氢瓶压力等级主要有35 MPa 和70 MPa 两种,配套的加氢站储氢压力应高于供氢系统。我国大多数在用或在建的是35 MPa 加氢站,但未来从35 MPa 提升至70 MPa 是必然趋势。

图1 氢能利用四大环节 氢气储存贯穿于氢气生产、运输和使用等各个环节(图1)。目前主要的氢气储存方式有三种:高压气态储氢、低温液态储氢和固态储氢。高压气态储氢是指通过高压压缩方式将气态氢储存于容器中,该方式工艺简单且成本低。而低温液态储氢是指通过低温将氢气液化并将液态氢储存于特定的容器中。液态氢的体积密度为气态氢的845 倍,因此液态储氢的最大优势就是储氢量大,但为了保证-250℃低温液态储氢条件,需要配备极高要求的绝热和冷却设施,因此,液态储氢的能耗非常高。有研究表明,每千克液态氢的液化装置的功耗可达10~15 kW·h,而高压气态氢在运输过程中每千克氢气的加压总功耗仅为2.3 kW·h[16]。固态储氢是指通过化学反应或物理吸附将氢气储存于特定材料中。常用的储氢材料包括:金属合金、碳质材料和有机物等。目前国内外对于固态储氢技术的研究还不够成熟,仍处于理论探索阶段,面临的主要难题包括材料制备工艺复杂、反应放氢困难和可逆性差等。因此,与低温液态储氢相比,高压气态储氢具有能耗低、成本低的优势;与固态储氢相比,高压气态储氢具有技术成熟、工艺流程简单、储氢量大的优点。综合考虑成本、储氢密度、工艺等多方面因素,高压气态储氢是最高效和最经济的储氢方法,也是目前主流的储氢方式。 然而,安全性一直是氢能全生命周期运行的突出瓶颈问题。由以上可知,高压又是其中最为突出的风险要素。无论是高压制氢、高压储氢还是高压运氢环节,如遇到高温、氢脆破坏或外部撞击等,极易引发高压氢气的泄漏和扩散,甚至更为严重的火灾和爆炸事故灾害。根据高压氢气的泄漏行为,可将事故总体分为无燃烧泄漏扩散和有燃烧泄漏两种,如图2所示。无燃烧泄漏扩散,即高压氢气只发生单纯的泄漏扩散,未遇点火源或发生自燃。有燃烧泄漏则可分为三种情形:一是当氢气泄漏形成射流后,遇到点火源引发喷射火;二是虽无外部点火源,但高压氢气发生了自燃,并且可能发展为喷射火;三是氢气泄漏后先是在一定空间内与空气混合形成气云,此时若遇到点火源,则极易发生氢气云爆炸。仅2019 年,挪威、美国就相继发生多起氢气爆炸[17],事故起因分别是氢气云爆炸和氢气自燃引发的连锁爆炸,这些再一次引发公众对氢能安全的广泛关注、担忧甚至恐慌。亟需对高压氢气的安全问题开展系统的研究和阐述,充分掌握事故演化规律,为氢能安全防控技术开发及安全标准制定提供科学依据和有力工具。

图2 高压氢气泄漏事故类型 3 高压氢气泄漏的安全问题研究 3.1 高压氢气泄漏和扩散研究

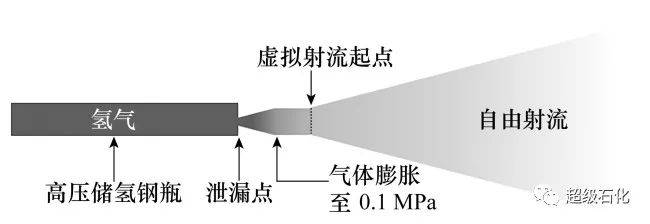

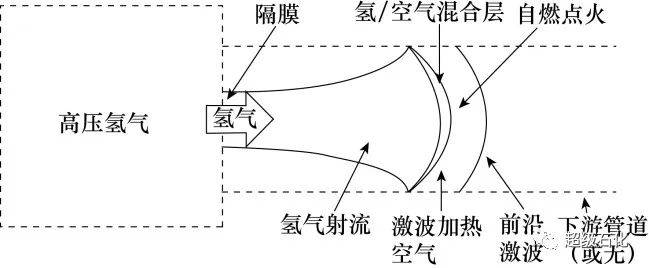

图3 基于虚喷管法的泄漏模型 根据气体泄漏源的压力与环境压力的比值,泄漏产生的气流可分为不同的类型[18],而高压储罐/管道泄漏一般会形成高压欠膨胀射流。Xiao 等[19]假定存在一个气流绝热膨胀至大气压的过程(图3),在自由射流模型中引入虚拟出口,探究泄漏源附近的浓度场和速度场变化情况。Zhang 等[20]基于等熵膨胀过程和真实气体状态方程计算了出口处射流的特性参数。Zou 等[21]考虑了高压氢气泄漏过程中的热交换现象,使用范德华方程和焓方程建立HEC(热交换)模型,并将此模型与基于等熵过程假设的模型进行比较。但现有的理论模型都仅对开敞空间有一定的适用性,而对受限空间以及有障碍物的情况则很难给出合理的预测。 数值模拟研究方面,一些学者建立了加氢站、车库以及燃料汽车等小规模高压氢气泄漏场景,考察各类因素对氢气泄漏和扩散的影响。如Liang等[22]用FLACS 建立了不同风速、风向和泄漏点等多个场景,系统模拟了加氢站的高压氢气泄漏过程,获得了可能发生爆炸的有害区域与致死区域(有害区域:死亡概率1%;致死区域:死亡概率100%)。Yu 等[23]模拟了不同风速下氢燃料电池汽车的储氢泄漏场景,发现车辆内部氢气浓度受风速影响很大。Li等[24]运用CFD 技术模拟了正方形和矩形喷嘴外形成的高压欠膨胀氢气射流,认为针对非圆形喷嘴,在分析射流衰减率时应引入适当的比例因子。Sathiah 等[25]利用FRED 软件预测了氢气射流不同位置的速度和浓度衰减状况。目前,高压氢气泄漏扩散过程数值模拟的可靠性还有待实验或事故数据的进一步验证。 高压氢气泄漏的实验研究主要考察泄漏点附近的气体浓度分布以及影响因素。de Stefano 等[26]在封闭空间内对高压氢气小规模泄漏的浓度场进行了实验观测,分析了泄漏位置、障碍物等因素的影响机制。Kobayashi 等[27]研究了低温压缩氢气的泄漏特性,发现氢气的供给温度越低,氢气泄漏的流量越大。Malakhov 等[28]用含有通风管道的集装箱模拟了地下采矿隧道场景,利用氢气传感器探测得到了箱内的浓度分布。Ghatauray 等[29]考察了小型燃料电池外壳上不同通风口的设计,比较了普通矩形通风孔与百叶窗通风孔对周围气体浓度分布的影响。但高压氢气泄漏实验尺度受到安全性和经济性等多方面的限制,与实际事故情景还有较大的差距,数据的有效性还有待证实。 3.2 高压氢气泄漏自燃研究 有研究表明,61.98%的氢气燃爆事故找不到点火源[30],国内外学者普遍认为是发生了氢气自燃。但目前对氢气自燃的发生机理还存在较大争议。不同研究团队提出了多种可能的机理,包括:逆焦耳-汤姆逊效应、静电点火机理、扩散点火机理、瞬时绝热压缩机理和热表面点火机理等[31]。然而,单一机理往往无法解释所有高压氢气泄漏自燃现象,因而其更可能是多个机理耦合作用的结果[32]。 近年来,高压氢气泄漏自燃成为了氢安全领域的研究热点。如Kim 等[33]在矩形透明管道中完整记录了自燃火焰的形成过程(图4),在氢/空气混合层前锋面的后方管壁上发现高度混合点,自燃火焰首先在该处出现,随后传播至氢/空气混合层的首尾部。Sun 等较早针对高压氢气泄漏自燃的部分影响因素开展了实验研究,主要考察了下游管道的横截面形状、爆破片的开口率以及杂质气体(如甲烷)对高压氢泄漏自燃的影响机制[34-36]。他们还基于扩散点火理论(图5)对高压氢气泄漏至下游管道后的自燃行为进行了理论分析,建立了求解多个均匀区参数的数学方程,提出了理论点火临界压力[37]。Jiang等[38]详细探究了激波对高压氢气泄漏自燃现象的作用机理,认为激波是自燃发生的诱因,激波强度主要与释放压力和管道直径有关。此外,他们还用不同直径的下游管道[39]和具有不同直角拐角位置的L型管道[40]进行实验,剖析了管径和管道形状等对自燃的影响。然而,高压氢气泄漏自燃的影响因素还有很多,各因素的耦合作用机制尚不清楚。

图4 矩形透明管道内自燃火焰的形成与传播

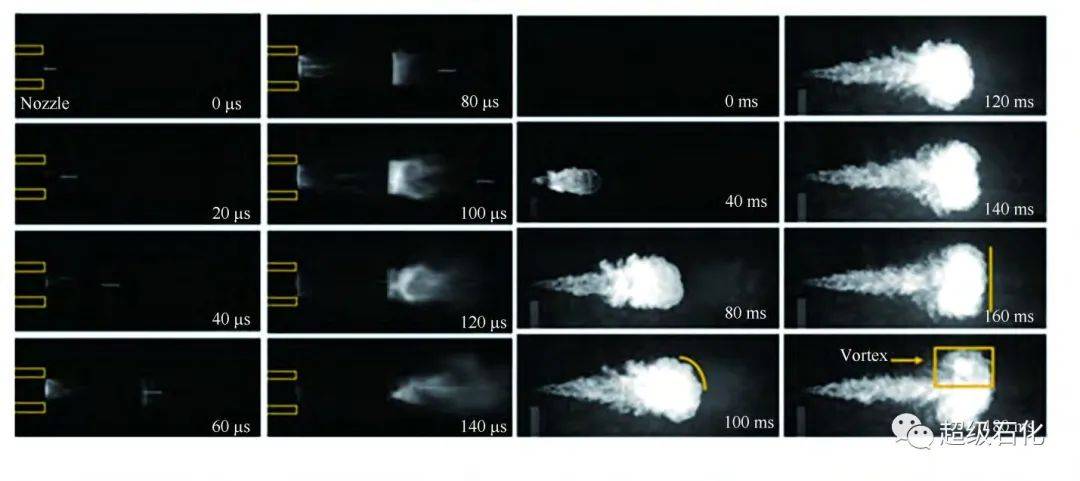

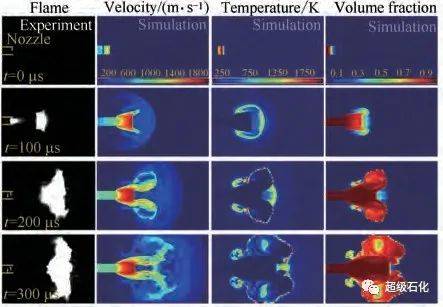

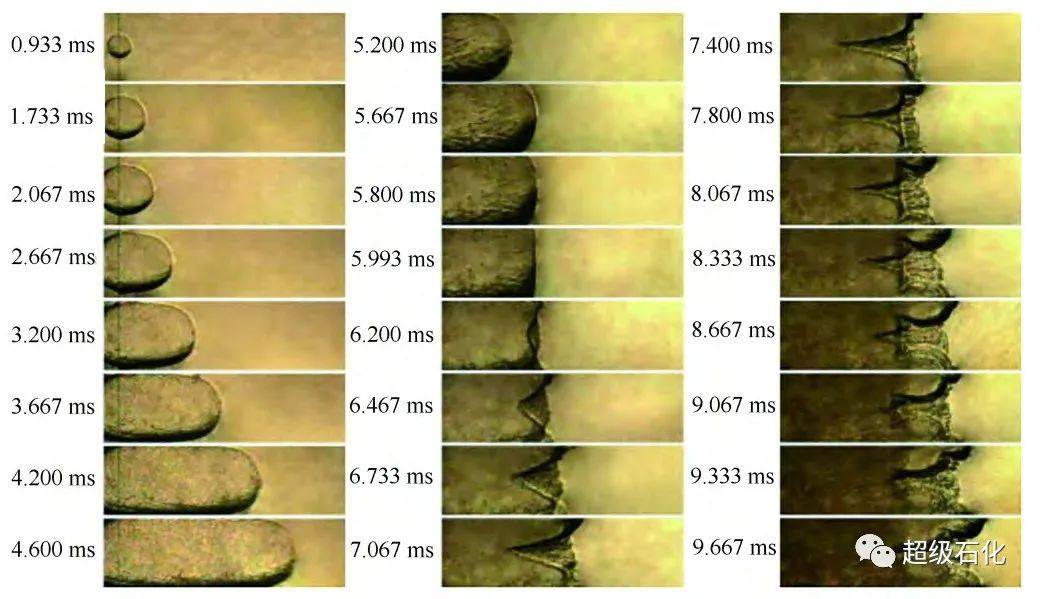

图5 扩散点火机理示意图 出于安全性和经济性的考量,数值模拟是研究高压氢气自燃的重要工具之一。Wen 等[41]使用五阶WENO 格式对局部收缩的高压氢气管道内发生泄漏自燃的过程进行了模拟,发现局部收缩的几何结构能使气体温度升高并增强湍流混合效应从而促进自燃。Xu 等[42]考虑了不同管径下自燃过程中激波的特性并分析了边界层效应,还与实验数据进行了对比。弓亮[43]模拟研究了高压氢气在直管道内泄漏自燃的微观动力学过程,认为自燃最先发生在管道壁面处,随后出现在管道中心并与壁面的火焰相融合。Liu 等[44]通过大涡模拟研究了超燃冲压发动机中氢的自燃过程。Shen 等[45]利用Fluent 软件模拟了高压氢气通过管道泄漏发生自燃的过程,捕捉到了氢气射流的微观流场结构,温度、密度、压力和自由基分布等。虽然数值模拟可以展现更多实验难以观测的流场和反应区微观结构,但针对自燃问题,往往需要采用高阶格式、超细网格和极小时间步长,因而计算周期长、资源消耗大,且结果可靠性缺乏验证。 另外,由于自燃过程的复杂性,涉及湍流、边界层混合、激波作用和微观反应动力学,目前对高压氢气泄漏自燃的深度理论研究相对匮乏,还未能形成一套可以较好地解释自燃现象及其根本成因的可靠理论体系。 3.3 高压氢气喷射火研究 若高压氢气泄漏后被点燃(外部点火源或发生氢气自燃)则很可能引发喷射火。近期,Jiang 等[39]利用高速照相机记录下了管道出口处自燃火焰转化成喷射火的全过程(图6),在火焰传播的初期,距离喷嘴一定距离处会形成马赫盘,其背面出现扁平火焰,随后喷嘴处的火焰逐渐消失,而由马赫盘下游的火焰继续传播并最终形成喷射火。除了火焰传播及其转变过程外,喷射火特性参数的影响因素也是重点研究方向。闫伟阳等[46]探究了不同管长和泄放压力下喷射火尺寸及火焰尖端平均速度变化。Henriksen 等[47]使用图像处理工具分析了实验结果并给出了喷嘴几何形状与火焰尺寸的定量关系式。Hooker等[48]通过改变氢气释放速率和排气孔配置进行了通风罩内氢气喷射火的实验研究。但目前相关的实验研究也受到尺度的限制,且较少考察环境因素、障碍物,特别是不同点火机制(明火、电火花、高温或氢气自燃)等的影响,实验结果具有一定的局限。

图6 高压氢气喷射火形成过程 数值模拟方面,Wang 等[49]数值再现了喷嘴附近环形涡旋结构的发展过程(图7),发现初始阶段在喷嘴附近形成的环形涡旋结构是喷射火形成的关键要素。如果火焰没有从马赫盘下游区域移动至大涡旋,则不会形成喷射火。一些学者还进行了真实场景的模拟研究,如Gu 等[50]模拟了隧道内氢气运输车辆泄漏引发喷射火行为,掌握了不同的通风和泄漏条件对隧道内温度和喷射火附近氢气扩散的影响。Xiao 等[51]针对核反应堆和燃料电池系统的氢安全问题,利用GASFLOW-MPI 代码模拟了密闭空间内的氢喷射火行为,较好地再现了喷射火燃烧产物温度及热辐射通量变化情况。Makarov 等[52]基于CFD 技术模拟了90 MPa 高压氢气喷射火,成功复现了Proust 等[53]的实验,模拟预测的火焰尺寸与热辐射通量结果都较为理想。然而目前高压氢气喷射火模型也面临着计算效率低、工况单调及缺乏验证数据等问题。

图7 环形涡旋结构的发展过程 理论研究方面,Makarov 等[54]建立了计算高压氢气泄漏和喷射火压力峰值的理论预测模型。Zhou等[55-56]对高压气体喷射火提出了多种可用的理论模型,用于预测高压气体瞬态泄漏和喷射火特性,包括火焰长度、热辐射通量等参数。但现有的预测模型还是存在着很大的局限性,只在特定条件范围内具有较好的准确性。 3.4 氢气云爆炸研究 氢气云爆炸的常用理论模型包括:TNT当量法、TNO 多 能 法、Baker-Strehlow-Tang(BST)法 等。Ahumada 等[57]总结了当前的蒸汽云爆炸经验模型,包括TNO、BST法等,分析了各类方法的优缺点并对部分经验模型提出了修改意见。Mukhim 等[58]则认为传统的理论模型具有较大缺陷,他们基于标度律提出了一种预测非受限空间内氢气云爆炸超压的新型方法,该方法与实验数据的吻合程度更高,能够更好地预测氢气云爆炸的后果。但总体而言,现有的较为常用的蒸汽云爆炸模型在对爆炸场景建模时都进行了一定程度的简化,因此都存在较大的缺陷与使用限制且计算精度不高。 实验研究方面,Shen 等[59-61]针对氢气、合成气和氢气/甲烷等清洁燃料的预混爆炸、火焰传播、反应动力学和抑制技术等进行了系统的研究。他们探究了管道中氢气/空气预混火焰传播形态的变化,图8 为高速纹影摄像技术所捕捉到的特殊火焰传播行为,他们还发现郁金香变形总是伴随着火焰尖端速度的脉动[59]。除此之外,Shen 等[60]还定义了火焰形变的新阶段:如T 形火焰和拉伸郁金香火焰等。Yu等[62-63]也对氢气、合成气等在封闭管道中的火焰传播和超压动力学开展了很多探索工作。除此之外,Shen等[64]记录了两次小尺度高压氢气罐破裂引发火灾爆炸的过程,综合考察了超压、冲击波、热辐射和飞散碎片等要素。Zhang 等[65]在带有泄爆装置的球形容器中进行了预混氢气爆炸实验,探究了泄放口处火焰形态的变化。Wang 等[66]在具有单个孔板的圆柱形容器中进行了氢/空气混合气的爆炸特性实验。为了降低氢气燃爆风险,惰性气体对其燃烧特性的影响也是目前氢能安全的研究重点。Shen等[67-68]探究了二氧化碳和氮气对预混气体火焰的影响机制,发现二氧化碳由于具有更大的比热容,更高的碰撞效率以及对氢燃烧反应更强的动力学效应,因而相比氮气具有更优的抑制效果。Li 等[69]考察了二氧化碳对密闭空间内氢气爆炸的惰性作用,结果表明最大爆炸压力、火焰传播速度等指标都随着二氧化碳添加量的增加而降低。由于设备、安全和成本的限制,氢气云爆炸的实验规模都比较小,与真实的氢气泄漏燃爆事故在尺度上有较大差距,研究结论(如爆炸特征参量及其变化规律等)的可拓展性不强,也不能作为大尺度数值模拟的有效论证依据。 数值模拟可以较好地再现爆炸前后预混气体的流动过程。如Li等[70]通过大涡模拟研究不同尺寸和位置的障碍物对爆炸的影响并阐明了其作用机制,认为湍流作用能够增强爆炸时的超压效应。Liang 等[22]运用FLACS 软件,针对国内加氢站的储氢系统,模拟了不同风速下氢气泄漏和气云爆炸过程,结果表明泄漏方向与风向相反时,氢气云爆炸事故的危害更大。目前,氢气云爆炸过程数值模拟也存在计算量巨大和计算效率低的问题,特别是针对大型氢气事故的模拟再现需求,现有模型往往表现得无能为力。

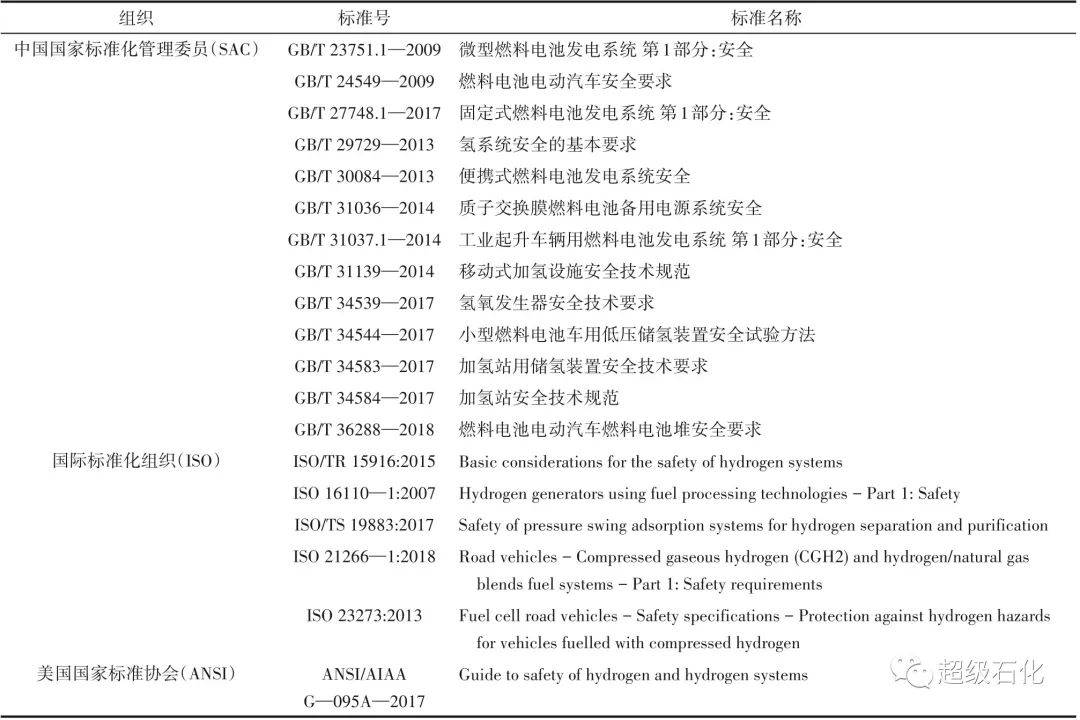

图8 密闭管道内预混氢气/空气火焰高速纹影图像(当量比为1.17) 可见,实验研究和数值模拟都存在各自的局限和不足。因此,一些学者将实验研究与数值模拟相结合来探究氢泄漏引发的火灾爆炸现象及其动力学机理。数值模拟可得到实验研究无法探测的爆炸参数(如火焰前锋面的瞬时温度),而实验研究可得到真实的数据和现象并能够验证数值模拟的有效性,使模型可靠性更高、适用性更广。比如,为了阐明在实际工业环境中轻质墙壁、门窗等泄爆口的打开时间对氢气爆炸特性的影响,Pang 等[71]使用CFD 技术,研究泄压口的打开时间与超压、燃烧速率和爆炸温度的关系。他们将数值模拟的结果与Bauwens 等[72]的大规模氢气爆炸实验的结果进行比较,数值模拟的参数设定与实验相同,结果发现两者的相对误差不大于6%,但是由于缺少结构响应模型,阻碍了声学与结构间的耦合,因此该模拟未捕获到与声学相关的压力瞬变,故两者的超压-时间曲线在第一个峰值后出现较大的差异。Zhang等[73]模拟了城市公用隧道中氢气/甲烷混合气的爆炸场景,分析了爆炸超压、冲击波和气体舱室火灾等情况。他们基于FLACS 软件的模拟结果与Hanson等[74]和Zhang等[75]的实验数值都较为接近,进一步证实了模型的可靠性。Zhang 等[76]在可视管道中进行了甲烷/氢气/空气混合气的爆炸实验并拍摄了管道中的火焰传播图像,再利用Fluent 软件模拟了混合气的爆炸过程并获得了火焰温度分布、爆炸超压分布等多个关键参数。 3.5 氢能安全标准化研究 氢能领域的标准化研究对于氢能产业链的发展与推广是极为重要的,因此国内外都非常重视氢能安全的标准化。国际上主要是氢能技术标准化技委会(ISO/TC197)来负责氢能相关标准制定。而中国则是在2008 年成立了全国氢能标准化技委会(SAC/TC309)和全国燃料电池及液流电池标准化技委会(SAC/TC342),承担氢能的主要标准化工作。氢能安全标准化是整个氢能标准体系中很重要的一个环节,无论是制氢、储氢、运氢还是用氢过程,都需要规范化以确保安全性。从全球范围来看,氢能技术标准产业中超过50%的为氢能应用标准,而氢能安全方面的标准较少,只有不到10%[77]。在氢能安全方面,氢能技术标准化技委会(ISO)发布了多项标准,包括:氢系统安全标准、氢气分离和提纯的安全标准、氢燃料电池汽车安全规范等。一些发达国家在20世纪中期就意识到氢能发展的重要性,因此氢能安全标准化的制定工作也起步较早,ISO/TR 15916 是国际标准化组织在2004 年出台的首部氢系统安全标准。虽然我国仍处于氢能产业发展的初期,但经过过去十多年的努力,我国氢能技术标准化工作已在全球保持领先地位。GB/T 29729—2013 是我国首部氢系统安全标准[78],适用于氢气的制备、储存和运输系统。与ISO/TR 15916 相比,GB/T 29729—2013使用范围更广,首次介绍了氢浆系统和固态氢系统的安全要求[79]。表3 还列出了更多的氢能领域国家安全标准,与国外同类标准相比,我国的氢能安全标准数量更多,覆盖面更广,基本涵盖了所有涉及氢能安全的场景,包括加氢站安全、燃料电池发电系统安全等。 表3 国内外氢能安全标准概况

在GB/T 29729—2013《氢系统安全的基本要求》中,将氢泄漏列为氢系统的危险因素之一,无论是制氢、储氢、运氢还是用氢过程中都有可能发生氢泄漏。因此,在大多数氢能安全标准中,为了降低氢泄漏发生的可能性,规定了氢系统用金属材料的性能、管件的选取及管道的连接方式等,提升系统的本质安全度。在事故防控方面,部分标准中还会提出氢泄漏检测、氢火焰检测、报警装置、火灾和爆炸风险控制等方面的具体要求。但是目前专门针对氢泄漏的安全标准鲜有报道。 近日,我国政府又相继出台了8 项氢能领域的标准,其中就包含《加氢站安全技术规范》、《氢氧发生器安全技术要求》等多项安全标准。2020年6 月,国家新发布了《加氢站技术规范(局部修订条文征求意见稿)》和《汽车加油加气加氢站技术标准(征求意见稿)》,正在向社会公开征求意见。 然而,我国的氢能安全标准化工作仍存在较多薄弱环节,比如有较大一部分是直接参考国外标准或是天然气标准,缺乏科学依据和可操作性。这就迫切需要针对氢气事故发生、发展模式和机理以及防控技术开展系统的量化研究,从而有力提升我国氢能安全标准化工作的科学性、系统性和广泛适用性,助力氢能产业的蓬勃发展。相关成果也可为世界各国或地区的氢能安全标准化建设提供参考和依据。 4 结 论 安全性是氢能产业全生命周期的关键瓶颈问题之一,而高压又是其核心风险要素,涉及制氢、储氢、运输和使用等各个环节。近年来,氢气事故频发,更是引起了世界各国对氢能安全的关注与重视。本文介绍了国内外学者对各类高压氢气泄漏事故所开展的前沿工作,总结了当前研究存在的不足。未来可从以下几个方向进一步拓展和完善高压氢气泄漏相关安全问题研究。 (1)针对反应器、储罐、管道等大型工业设备,开展中、大尺度实验,完善氢气燃爆数据库,为仿真模型开发和验证提供可靠依据。 (2)从网格、湍流模型和反应动力学模型等方面,优化数值模拟方法,提高其针对大中型氢气事故模拟的效率。还可结合大数据技术、机器学习和智能算法,建立事故源-受体的双向快速预测-溯源模型,从而部分替代CFD 技术,为氢气事故模拟和事故调查提供全新的思路和方法,这也将是未来的发展大势。 (3)建立通用的高压氢气泄漏理论体系,使其适用于各环节不同场景的高压氢气泄漏预测。 (4)加强高压氢气泄漏自燃的多机理耦合研究,全面揭示高压氢气泄漏自燃的本质动力学机理。此外,目前对高压氢气泄漏自燃防控技术的研究较弱,应开发有效的自燃抑制方法,如清洁抑制剂和高效施放手段等。 (5)开展高压氢气泄漏自燃向喷射火焰转捩的机理研究,拓展氢气自燃和喷射火理论体系,改进现有高压氢气喷射火尺寸和热辐射通量预测模型,引入环境因素、障碍物和不同点火机制,进一步提升其适用性。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】