| 老师,今天我们如何教朗读? | 您所在的位置:网站首页 › 朗诵技巧是什么 › 老师,今天我们如何教朗读? |

老师,今天我们如何教朗读?

|

特殊要求——第一学段的特殊要求,诵读儿歌,儿童诗和浅近的古诗,展开想象,获得初步的情感体验,感受语言的优美。对于朗读的内容,有了一些基本的规范,对朗读的方法和技巧有了一些初步的要求。第二学段,朗读的内容、范围、要求进一步提升,变成了诵读优秀诗文,在诵读过程中,体验情感,展开想象,领悟诗文大意。这个时候,对朗读过程中的理解、领悟有了明确的要求。第三学段的特殊要求就更高了,诵读优秀诗文,注意通过语调、韵律、节奏等体会作品的内容和情感。对朗读的技巧,提出了更加细致也更具有针对性的要求,比如语调、韵律、节奏等。 统编小学语文教材就是按照课标的这个设定来分解、落实朗读和朗读教学的具体任务和要求的。这样的表述总体是规范的,对于指导一线语文老师实施朗读教学具有政策性和方向性的作用。 3.朗读教学架构的重建 我在研读课标的过程中,总感觉关于朗读的目标和内容似乎缺了一点什么。缺了什么呢?有一季《朗读者》董卿请来了著名作家——麦家。那一次麦家的朗读给我留下了非常深的印象,听完后十分感动。一位父亲跟儿子冷战了至少三年,三年里他们打了照面也不说话,隔阂很深,但是他们在慢慢地化解、慢慢融合。于是,在这档节目上,麦家给出国的儿子朗读了他写的一封信。 上下滑动查看 儿子,当你看到这封信时,我已在你的万里之外,地球的另一端。地球很大,我们太小,但我们不甘于小,我们要超过地球,所以你出发了。这是一次蓄谋已久的远行,为了这一天,我们都用了十八年的时间做准备。这也是你命中注定的一次远行,有了这一天,你的人生才可能走得更远。 世界很大,却是大同小异,也许此刻最不同的是你,你的父母变成了一部手机,一份思念经过一切,你都要自己操心操劳。饿了要自己下厨,累了要自己放松,哭了要自己擦眼泪。这一下,你是那么的不一样了,你成了自己的父亲、母亲。这一天,是那么的神奇,仿佛你一下就长大了。 但这只是仿佛,不是真实,真实的你只是在长大的路上。如果不是吉星高照,这条路必定是慢慢长长的,风风雨雨的。我爱你,我真想变成一颗吉星,高悬着你的头顶,为你挡掉风雨,当你在和风丽日当中一直前行。 但这是不可能的,而且即使可能,我也不会这样做,为什么?因为我爱你,因为那样的话,你的人生是空洞的、苍白的、弱小的,这样的话我会感到羞愧的,因为你真正失败了。你可以失败,但绝不能这样失败,竟然是被太阳晒死的,是被海水淹死的,是被寒风冻死的。作为男人,这也许是最大的耻辱! 作为父亲,我爱你的方式就是提醒你,你要小心哦,你要保护好自己哦。说到保护,首先你要保护的是你的生命。要冷暖自知,要劳逸结合,更要远离一切形式的冲突。生命是最大的,在生命面前你可以放下任何一切,不要选择。 其次,我要告诉你,你必须守护好你的心,这心不是心脏的心,而是心灵的心。它应该是善良的、干净的、充实的、博爱的、审美的。心空了,陷阱无处不在,黄金也是陷阱;心脏了,人间就是地狱,天堂也是地狱。 关于爱,你必须要做它的主人,你要爱自己,更要爱他人,爱你不喜欢的人,爱你的敌人、仇人,爱你不喜欢的人,这才是修养。 儿子,也许你会说,你的父亲真啰嗦,是不是。好吧,到此为止我不想你,也你希望你别想家。如果你想家了,实在太想,就请你打开一本书。 你知道的,爸爸有一句格言:读书就是回家。请让我最后啰嗦一句,刚才我说的似乎都是一些战略性的东西。让书带你回家,让书安你的心,让书去练你的翅膀,这也许就是战术。

说实话,就朗读本身而言,麦家的朗读真的不怎么样,和他的写作没法比。但是这丝毫不影响我们的感动。为什么?因为他其实不是在朗读,他是在倾诉,以自己最真实的人生最真诚的人格,向自己最爱的孩子倾诉,是两个灵魂之间的对话。他打动我们的首先不是他的技巧,而是他的真情实感。 在真面前,咬字不准、逻辑重音、语调激昂,都被我们忽略不计了。这就是《朗读者》给我们的启示。这档节目不是叫《朗读》,而是叫《朗读者》。朗读是行为,朗读是技巧,而朗读者是主体,朗读者是人,丰富多彩的人生、善良真挚的人生直抵人的灵魂深处,每个做父亲的做儿子的,听他的朗读怎能不产生强烈的共鸣。 再来说课标对于朗读的表述,缺了什么呢?缺的就是人本身。我认为,朗读教学最终的目的是“为了人”,是“为人而读”。用语文课程的比较专业的话语来表达的话,就是为言语人格而读。朗读最终的目的只有一个,就是塑造、重构、确证每个孩子自己的言语人格。 如果眼中没有人,如果读中看不到人,如果读最终不是为了人,那这只是技巧,只是物理现象,不是生命现象。一旦我们明确朗读教学最终是为了人,那么,朗读教学的目标可能需要重新树立,朗读教学的内容可能需要重新建构。 激活朗读意愿很多老师在具体的朗读教学过程中总是为技巧苦恼。其实,老师的首要功夫不是针对朗读语气、朗读节奏、朗读感情的指导。例如:请你把痛苦读出来,请你把快乐读出来,请你把担忧读出来。不对的!在朗读意愿还没有被激活之前,那样的读只是无病呻吟,只是鹦鹉学舌。 激活朗读意愿是第一位的,因为那是朗读的动力所在。我们要激发学生为什么想读、为什么要读,就是要唤醒学生,由“要我朗读”转向“我要朗读”,我认为这才是第一位的,也是最关键的,最核心的。激活朗读意愿,这是朗读教学的第一个任务,或者说第一个目标。 强化朗读体验没有体验的朗读就是拿腔拿调,没有体验的朗读只是把文字转化为声音,只是个物理现象,最多是个化学现象,但一定不是生命现象。要强化朗读体验,对朗读的语音、语调、语速、语流、语言造型,要让我们的孩子有非常真切、非常充分的感知。 比如说语言造型,湖南卫视有一档节目叫《声临其境》,我很喜欢听,很多语文老师也喜欢听。那些演员在配音的时候,底下的观众看不到他真人的样子的,他们唯一听到的是他们的配音。不同的声音面貌造就了不同的人物形象。我们会发现那样的语言是有造型的。男人就是男人,女人就是女人,老人就是老人,儿童就是儿童。一个有智慧的人的声音造型,跟一个奸诈的小人的声音造型是不一样的。这些都需要让学生有真切充分的感知,而这样的感知需要的首先是倾听。 所以,从某种程度上说,教朗读从倾听开始。很多时候孩子们读的不好,不是嘴巴的问题,是耳朵的问题,是没有听,是听得不真切、听得不充分,或者说是听了,但没有充分地感受感知到。在充分感知的基础上,我们要引导孩子们将朗读语言还原成画面,还原成场景,还原成情境,还原成细节。 朗读不只是声音,声音的背后承载很多内容。声音要传递画面,声音要塑造场景,声音要再现情境,声音要提供细节。要让我们的孩子从朗读的声音中体验它所传递出来的生命气息和能量。你的普通话很标准,朗读技巧很高超,如果没有内容,没有内涵,那只是个没有灵魂的声音的空壳。 习得朗读技巧在这个基础之上,我们才可以谈朗读技巧。我们前面说,要激活朗读意愿,要强化朗读体验,似乎朗读技巧不重要。不是的,朗读技巧当然重要,但是不能没有朗读意愿、朗读体验的前提,正所谓“皮之不存,毛将焉附。”语言造型是可以通过技巧表现出来的。所以,朗读教学要教朗读技巧,包括重音的处理、节奏的把控、语态的表现。 但是,要特别强调一点,朗读技巧应该是一种沉浸式习得,朗读技巧的学习,必须基于文本语境,在语言环境中为了感悟、为了体验、为了语文素养的整体提升自然而然地习得朗读技巧。 确证朗读主体既然朗读教学最终的目的不是为了读而是为了人,那么,朗读教学的最高境界就是要确证朗读主体。就像央视的《朗读者》,是要确证朗读者而不是去呈现朗读技巧。麦家作为朗读者,给自己的定位很准确:他需要倾诉,需要把对儿子的那种想放手又舍不得放手,想求得心安心又不能安的复杂的情感,通过他最真挚的声音传递出来。这份真挚打动了所有的听众和观众。 当然,首先打动的是他自己,还有他的孩子。所以朗读教学的最终目的和最高境界是让学生成为真正的、审美的朗读主体——朗读者。朗读基于人,朗读通过人,朗读为了人。因此,朗读教学不是为了教朗读,而是通过朗读教人。 明确了朗读教学的最根本的指向,或者说明确了朗读教学的终极关切之后,我就得出了这样一个朗读教学的公式:朗读主体=朗读意愿×朗读体验×朗读技巧。 朗读主体是朗读教学的最终的目的,朗读意愿、朗读体验、朗读技巧三个因素缺一不可,其中任何一个因素成为零朗读主体就是零了:朗读意愿是零那朗读主体就是零,朗读体验是零朗读主体归零,同样,朗读技巧是零,朗读主体也是零。 从这个公式出发,我们对课标中所规定的朗读的目的和内容进行重构,变成一个更为完备的体系:第一、二、三学段,分别从朗读意愿、朗读体验、朗读技巧三个维度来设定相对应的目标和内容。 举一个第三学段的例子。 第一个“朗读意愿”是:喜爱朗读,以做一名朗读者而自豪。 与之相对应的“朗读体验”是:感受关键词的情绪色彩;感受成语、格言、警句等典雅精致的风格美;感受白话文、文言文的不同语言风格。 然后才是“朗读技巧”:能用普通话正确、流利、有感情地朗读课文;朗读课文做到字正腔圆、声气饱满;朗读时能正确区分语句层次,恰当想象文字所体现的情景。 重构以后的朗读目标和内容指向很明确:朗读者。它的三个维度,第一位的是意愿,是内驱力,是言语冲动;然后是朗读体验;在这个基础上再来谈朗读技巧。总之,朗读教学的最高目的只有一个,就是让孩子们通过朗读,获得言语人格的提升和发展。 原理:教朗读有规律吗? 朗读教学有规律吗?有的。既然有规律,那就要按规律办事,要相信科学,尊重科学,利用科学。浙江大学的吴洁敏教授编著的《新编普通话教程》很系统、也是很科学地揭示了朗读的基本规律,同时,也暗含着朗读教学的基本规律。课标对于朗读的基本要求是正确、流利、有感情。三者是一个有机的整体,不正确能流利吗?不正确不流利能抒发感情吗?正确、流利是为了表达情感。所以朗读的核心、朗读的灵魂是情感。刘勰说:夫缀文者情动而辞发,观文者披文以入情。 围绕情感朗读,吴洁敏教授是做了实验研究的,他们为我们揭示了朗读的一般规律、一般原理,这个规律、原理可以概括成这样一个模型,我称之为“情感朗读的生成模型”。这个模型是由五个环节构成的:感悟、想象、求气、创调、反听。这五个环节形成一个封闭的回路,它有一个回馈的过程,在回馈当中重新感悟、重新想象、重新求气、重新创调,形成一个螺旋式回环往复、螺旋式地提升。 1.感悟 具体来说,情感朗读的发生,第一步,是要感悟。所谓感悟,就是要准确感悟文本的题旨和语境。题旨是文本的写作目的和意图,是隐匿最深的感情。 一篇文章的中心思想,它歌颂了什么、赞美了什么、鞭挞了什么、抨击了什么?这些都是感情。思想和感情是融为一体的。而语境是文本一切语言关系的总和,是文本所营造的“物象世界”、“想象世界”和“意义世界”。没有语境,情感就失去了载体;而没有情感的语境是苍白的。 所以朗读的出发点首先是感悟。一个文本给了孩子,你教一些技巧给他,让他这样读那样读,那只是鹦鹉学舌。因为他不理解,没有感悟。从这个角度来说,朗读和理解、朗读和默读其实是没有办法人为割裂的。 2.想象 在感悟之后,要生成三维整合的再造想象。也就是说,要把平面的文字还原成立体的画面。当然并非任何一个“再造想象”都有利于感情的激活和涌动,只有将“表象”、“题旨”、“语境”三维整合的“再造想象”,才能成为有感情朗读的动力源泉。你想象的画面跟“题旨”是相吻合的、跟整个“语境”是相吻合的。这三者高度整合在一起,想象出来的画面、场景、情境和细节,才是文本真正要抒发的情感,而通过你的朗读那样的情感就得到了理想的呈现。 3.求气 求气,是朗读区别于默读的关键环节。默读,也需要感悟,也需要想象,但求气是朗读所特有的。啥叫“求气”,就是要获得承载感情信息的气韵。简单解释一下:三维整合的“再造想象”会触景生情,所以“因情求气”能获得承载感情信息的气韵(即“肺气流”),这是形成感情语调的动能。所以我说这个练朗读其实是练气而非练声。没有肺气流怎么发声?发的声也只是个物理现而不是个生命现象。所以这个气太重要了。情动于中,气发于外! 4.创调 在求气的基础之上才会创调,那个时候声音就出来了,语调、语速、语流、语言造型就都出来了,就创生独特的情感朗读语调。提取的表象不同、再造想象不同、朗读者的主观体验不同,因请求气所获得的肺气流不同。有的肺气流高亢激昂,像火山一样喷发出来,这个个时候抒发的情感是激越的;还有的肺气流就像潺潺小溪,它是慢慢的流、从容地流,那么这样的肺气流出来的语言、语速、语调、语言状态又是不一样的,那是一种温柔的呢喃,那是一种小心的倾诉。所以最终形成的感情语调也是不一样的。 5.反听 很多老师教朗读教到创调就结束了。可惜呀,功亏一篑。一个有效的、成功的、理想的情感朗读的最后环节是反听:回馈情感朗读的感情信息。我们常常会这样追问:听了他的朗读,你仿佛看到了什么、听到了什么、闻到了什么、想到了什么、感受到了什么?我们也常常会这样引导孩子,他的朗读把我们带入了一个怎样的场景,我们来到了一个怎样的地方,我们感受到了一种怎样的氛围,我们体会到了一种怎样的心情? 对朗读者本人来说,反听同样非常重要,大型演唱会上歌手为什么要戴一个耳麦?不带耳麦,他找不到调,他的演唱就会出状况出问题。她带着这个耳麦是干嘛的?其实就是反听。我自己也经常会有这样的体验,在一个大型的舞台上面讲课,有的主办方很专业很尽心,他会在舞台上面设置反听音响。对我们在舞台上面上课的老师和孩子来说,是莫大的福利和享受。 同样一个朗读者在朗读的时候,要时刻反听自己的创调,要时刻调整自己的求气,要时刻看见自己的想象,要时刻反省自己的感悟。这个过程,是及时的、动态的、互动的过程。 这是我们讲的一个有效的理想的情感朗读模型,吴洁敏教授他们做了研究的。应该说这个模型是真实的模型,也是朗读的一个理想模型。要说朗读有原理,我认为这个就是原理。因此我们去研究朗读,去实施朗读教学就必须按照这样的原理,来设计来操作来实施。 策略:怎样才能教好朗读? 我们一线的语文老师最关心的是朗读怎么教?怎么才能够教好朗读?我们会关心具体的策略,具体的方法,具体的路径。有人说八仙过海,各显神通;有人说朗读有法,但无定法,运用之妙存乎于心,当然这话都对。但是在一线的朗读教学过程当中,是有一些被实践证明了行之有效的、共性的、有规律性的策略。 1.示范是朗读教学的基本策略 有人问:谁示范?没有规定。老师可以示范,同学可以示范,现在很多技术如微课、音频、视频,都可以示范,但是我认为最佳的示范,毫无疑问非语文老师本人莫属。 示范作为朗读教学的基本策略可以说是百试不爽。所以一个语文老师,他本身的朗读能力、朗读素养就非常重要。一个语文老师有没有这样的自信和底气,当着孩子的面说,想学朗读吗?请跟我来。这是需要锤炼的,是需要长期艰苦的磨砺和锤炼,才能够练就的本领。 有的老师说,我先天不足、条件不好、嗓子不行、音频不好,作为推脱作为借口。这个要不得。崔健,中国摇滚之父,他的沙哑的,低沉的嗓音,有多少质感有多少穿透力?但这并不影响他的演唱,相反反而成为他的一种特色。 周深,一个大老爷们儿发出了个声音像女生一样,但在歌手当中,排名一直很靠前,甚至超过了华晨宇。所以这个先天不足一定不是理由。 2.备课是朗读教学的应有内容 我们一说到备课,想到的是什么?想到的首先是文本解读,但是那个文本解读是内容是内涵是形式,是基于默读的理性思考和分析。然后呢?然后就是教学设计,把文本解读转化为教学内容,把教学内容再转化为教学设计,完了。 很少有老师会想到备课需要备朗读,需要备朗读教学,我认为这应该成为备课的应有内容。就是说我们在备课的时候不仅要备默读也要备朗读。备与不备效果是完全不一样的。我举一个例子,我自己曾经执教过《长相思》,纳兰性德的作品。我有一个观点:教中国古典诗词,策略就是诵读。我认为诗词就因为诵读复活了,否则它就是死的,诗词的神韵就感受不到了。我自己在备《长相思》的时候是执行的朗读笔记。这个笔记对我后面的课堂教学,发挥了非常关键非常重要的作用。我认为,语文课备朗读应该成为一种常态,这是语文老师的本分。 3.文体是朗读教学的内在尺度 并不是说所有的朗读要创同一个调。但是每一个文本出现的时候,我们能不能快速地有效地捕捉住朗读的基调或者说朗读的基本风格?有没有这样一种可以快速把握的尺子、标准?我认为是有的。这就是文体。小学阶段最常见的文体,比如古诗、儿童诗、散文、童话、小说、写景文、说明文、文言文。这些不同的文体,我们在处理朗读基调、在形成朗读风格的时候,是一样的吗?当然是不一样的。是有差异的是有区别的,而这种差异和区别应该是整体性的,是由谁决定的?我觉得这是由体裁的基本特征决定的。

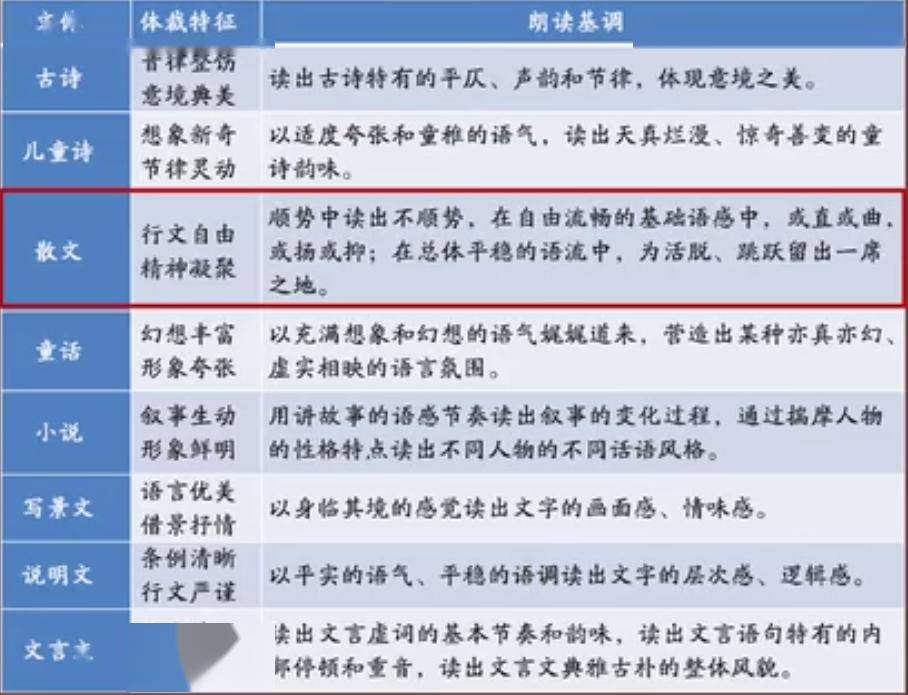

举个例子。一说到散文我们马上就想到四个字:形散神聚。它的基本特征就是行文自由。可以说散文没有定式,怎么写都可以,但是它的精神它的灵魂又是高度凝聚的。那么以散文这样的体裁特征,我们应该把握的朗读基调是什么呢? 它的朗读基调就是:在顺势当中读出不顺势,在自由流畅的基础语感中或直或曲、或扬或抑,要读出那种不顺势来。套用一句老话叫文似看山不喜平,同样的,朗读,读似看山不喜平,要有节奏。在总体平稳的语流当中,我们朗读散文,要为活脱要为跳跃留出一席之地。总体平稳的语流,就像在拉家常,说着说着节奏一变。 这是散文朗读的基调,我们总体可以做这样的把握,那么同样的道理古诗也一样,儿童诗也一样,说明文、文言文都一样。我们一旦把握住了文体的基本特征,把握住了文体朗读的基调,那么我们就可以快速有效地进入到某一个文本的朗读之中。如果我们知道它是古诗,那么我们就原则上按照古诗的基调来处理;如果我们知道它是童话,那么我们原则上就按照童话的节奏和要求来处理和把握它的基调。所以文体感在朗读的时候很重要。 4.融合是朗读教学的最佳路径 融合,跟谁融合?当然是跟阅读教学、跟默读教学融合在一起。我们并不为了要教朗读,专门设一堂朗读课;也没有必要为了教朗读专门设一个朗读板块。其实朗读就像盐一样,要融入到水当中,这个水就是阅读教学的整个过程、整体活动。我刚才说了情感朗读的发生模型,首先是感悟,接着是想象,然后是求气。而感悟也好,想象也好,跟阅读理解、跟默读思考完全可以融合在一起。 我们接下来看一个真实的课堂教学片段:朱自清先生的散文《匆匆》。执教者是中国当代小语界的名师、大咖,青年才俊,福州市教育学院的何捷老师,也是我的好朋友。他这个课获得过全国青年教师阅读教学观摩比赛的特等奖,非常精彩,可圈可点之处很多。我们今天从朗读和朗读教学的角度来欣赏、来关注他是如何把朗读教学、朗读指导融合到整个阅读教学过程当中,使朗读和理解、朗读和感悟,甚至朗读和表达相得益彰。(观看何捷老师教学片段,文末视频)

可以说这是一个很典范的融合教学。具体展开来说,我们会发现,首先何老师非常关注孩子们的倾听。老师们还记忆犹新,第二位孩子——赵老师请上来以后,赵老师读,让全班孩子倾听。听什么?听朗读所传递的内在的情绪、体验、感受。每个孩子都会听,都能听,都成了赵老师的知音,也成了朱自清的知音。 其次,他重视将朗读体验跟孩子的生活体验结合在一起。某种程度上讲,朗读就是孩子对生活体验对生命体验的一种审美性的表达。所以当孩子们联系生活能够想象到针尖上的一滴水是非常小的时候,他的脑海当中就会出现一个巨大的反差。 什么反差呢?8000多日子20多年,这么长的时间居然在朱自清的笔下是那么小的一滴水。这个巨大的反差,就是一种求气的内在的动力。所以那个周老师读得非常好,很自然地,8000多日子他就处理成了重音。那不是一种技巧的指导,那是一种生命体验的唤醒和强化。 再有,在融合的过程中,他也关注了孩子哪个词的读音不正确,他也关注了重音的点拨,但是那样的关切是水到渠成、瓜熟蒂落,完全是顺其自然。所以我认为从朗读教学的角度来看,这是一个很经典的融合的片段。 朗读怎么教?朗读就这样教。 老师们,示范很重要,备课是前提,文体的特征把握有助于我们更准确更高效的指导孩子们朗读,而最基本最佳的路径,就是在阅读教学当中融合朗读,融合朗读指导和训练。当然,我们不能忘记所有的朗读,所有的朗读教学最高的标准、最终极的关切是要确证那个朗读主体,让每一个孩子成为朗读者,成为他们能够重新发现、重新确证一个更纯粹、更美好、更良善的言语人格而不断地向前推进。 朗读,是一种由文字语言的存在状态,向有声语言的存在状态转化的过程,是一种语言形象和意蕴的再创造活动,朗读教学则是将这一再创造活动引向语文能力和素养的形成过程,确证朗读主体是朗读教学的最终目的。 老师们,让我们一起从今天开始朗读吧! 完整视频如下 我们如何教朗读(上) 我们如何教朗读(下) 来源 | 王崧舟(ID:wangsongzhou2018)返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】