| 八闽文脉·品福 | 您所在的位置:网站首页 › 春联形状 › 八闽文脉·品福 |

八闽文脉·品福

|

莆仙地区是“衣冠南渡,入闽者八族”的聚集地和扩散地之一,莆田民间形成了与其它地方大致相似的多姿多彩的传统习俗。

挂灯笼(摄影:林明基) 这些类似的习俗包括,腊月里家家户户“扫尘”(莆仙俗称“扫巡”)、祭神,大年三十夜“围炉”,正月初一早晨不扫地等。 莆田还有一系列独特的春节习俗。

扫巡。家家户户大扫除,寓示着扫除秽气,以崭新面貌喜迎新春。(蔡昊 摄) 正月初四“做大岁” 从除夕夜开始,莆田人的春节就显得与众不同。 除夕之夜,莆田依照传统,要“关起门来吃年夜饭”,全家人围炉而坐,在一片喜庆祥和的气氛中,门窗却一定要紧紧关闭。 正月初一吃线面,俗称“开正添岁面”,表达添了一岁,寄托了平安、健康的美好祝愿。

正月初一吃线面。(李琳 摄) 正月初二不走亲。

大年初二,不走亲,不访友,不互相串门。(马莉 摄) 正月初三“做大寿”。莆仙民俗,贺寿要挑担盘,一担十盘,盘中装着吉祥食物用于烘托气氛,以祈求好运。

贺寿挑担盘(黄铭洪 摄) 正月初四做大岁。

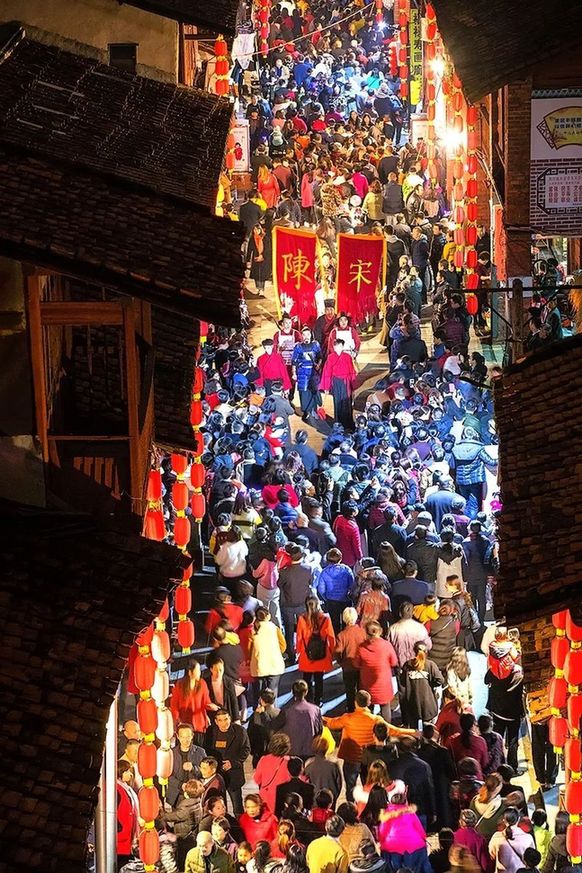

家家户户重新围炉,做大岁,庆团圆、贺新春。(来源:中共莆田市委宣传部) 正月初五再吃平安面。年初五早,家家户户循年初一旧例,早餐吃线面,重过新年,祈求新的一年平安顺遂。

初五线面(林春盛 摄) 莆田人过年的种种独特风俗中,隐藏着四百多年前的一段往事。 据历史记载,明代嘉靖四十一年(1562年),倭寇侵犯福建,占领宁德横屿、福清牛田和莆田林墩等地,建立据点,四处烧杀掠抢。兴化府城(今莆田城)在农历十一月二十九的半夜时分被倭寇攻陷。倭寇烧杀抢掠,占据府城达两个月之久,兴化城内被焚毁殆尽。 后来抗倭英雄戚继光率军大败倭寇,兴化城得以光复。明嘉靖四十二年(1563年)正月二十九,倭寇弃城暂退沿海。 在此期间,嘉靖四十一年除夕和四十二年的正月,百姓纷纷逃难,没有“做岁”。 二月始,人们才陆续返回家里收拾破碎的家园。 这时,年节已过,人们只得在二月初二那天互相探望之后,于二月初四日重新做岁,初五补过“初一早”,以纪念这段历史事件。

《戚继光平倭寇》(作者:李耕) 后来莆田民间和以往一样,于农历十二月三十日晚上“做岁”(围炉)。但因农历二月农事正忙,且在二月初四补“做岁”,时间拖得太长。 于是,民间相约将农历二月初四“做岁”改为正月初四“做岁”,并将年三十晚上称为“做小岁”,正月初四晚上称为“做大岁”。 入春四日夜围炉,妇女争相大岁呼。 不是天将除夕闰,家家酒又熟屠苏。 ——翁祖荫·《莆俗时序竹枝词》 民间约定正月初二日为探亡日,这一天都互不串门拜年或走亲访友,而是踏青出游。 二日,为踏青会。长少皆盛服出游山寺园林,词人墨客多携榼展席,择胜处吟赏,抵暮乃归。 ——民国·张琴《莆田县志·风俗志·岁时》 这样,莆田形成了独特的“五日岁”习俗。

抗倭遗址莆禧古城,位于莆田市忠门半岛南部,明洪武二十年(1387年)为防倭而筑。(来源:中共莆田市委宣传部) 白额春联忆先人 因为有这段历史的缘故,莆田境内包括福清市新厝镇等莆仙方言区也流行着贴白额春联(也称“白头春联”)的习俗。 原先,莆田正月初二探亡日每家都贴上白联,但在初四“做大岁”时,又要按惯例贴上大红春联,在哀思亲人与吉庆佳节的矛盾中,人们选择了一个折中的办法,即在刚贴过的白联上面,覆盖大红的春联,将白联露出一截(约10厘米,俗称“联头”),以示心有余哀。 从此以后,莆田地区在春节时,便流行贴白额春联的习俗。

写白额春联(马莉 摄) 贴白额春联的习俗,在民间还有一个传说。 相传清代顺治五年(1648年)3月,明朝东阁大学士莆田人朱继祚率义军收复兴化府城。清兵多次反攻,城内不少百姓伤亡,家家都有丧事,门贴白联。 时至春节,清政府强令家家贴红联。按莆田习俗,丧家未除服是不能贴红联的,因此人们在贴上红联时,有意让门上的白联露出一截,以示抗议和对逝去的亲人的哀悼。

白额春联(摄影:蔡昊) 后来为了纪念这一事件,就形成了春节贴白额春联的习俗。 一些大户人家在装修门户时,同样也是在门上用油漆刷成白额对联。

贴白额春联。红联之上,一抹白额,缅怀先人,鞭策后人。(摄影:马莉) 团团圆圆做红团 莆田人过年还有一项传承千年的特有习俗,就是做红团。 红团颜色红、形状圆,是莆田最有特色的传统喜庆节日食品,寓意团团圆圆、红红火火。 每年在腊月廿七、廿八起,除丧服未满的人家做白团之外,家家户户都要做红团。

制作红团迎新春。(摄影 顾俊静) 红团由皮和馅构成。一般原料为糯米粉和面粉。 皮一般以糯米粉为原料,加入温水调试,揉成团,有的直接在皮里加食用红色色素,有的则会在印好后上红。

年味十足的红团,图片中央的是木质的粿印模具(刘朝阳摄) 馅有甜咸之分,甜馅多为糯米馅或绿豆馅,咸馅则在糯米中加入肉丁、香菇、海味干货等。用红团皮包好馅后,要放入木质的粿印模具(俗叫“红团印”)内,印成上拱下平的红团。 印模中一般刻有“富”“贵”“寿”“喜”等字样,并以花鸟图案连结。 印好的红团垫上洗净的“鸡叶”(俗称“红团叶”),整整齐齐放入蒸笼内蒸制即成。莆田山区和沿海一些地方因少产稻米,以番薯、番薯干为主粮,过年时则以番薯为原料制作“番薯起”。

年味十足的红团(郑俊欣 摄) 红团虽用料普通,但在莆田人的生活中分量却极重。 在莆田,除过年外,在元宵、结婚、满月、祝寿、乔迁等重大喜庆节日或喜事时都会做红团。在婚、嫁、喜庆时,用红团馈赠亲朋好友是民间重要习俗。 荏苒光阴报岁残,娇娘和粉做春团。 嫦娥容貌桃花色,犹染胭脂复渥丹。 ———佚名《红团》 一首描写红团的莆仙风俗竹枝词,写尽浓浓的年味,更是道出了莆田人民甜甜蜜蜜、红红火火的美好愿景。

无论走得多远,事业做得多大,都爱回家过年(摄影佘琦辉) 参考资料 《莆田文化丛书:民俗风物》,林成彬、朱宪章、杨祖煌编著,福建人民出版社2003年 《莆田史话》,刘福铸主编,社会科学文献出版社2014年 《妈祖故里·欢乐春节:莆田做红团习俗》,莆田市文化和旅游局 《莆田市民俗专家谈特色过年习俗》,《湄洲日报》2014年1月 专题策划:“学习强国”福建学习平台(李耕) [ 责编:李伯玺 ] |

【本文地址】