| 明代时期服饰面料 | 您所在的位置:网站首页 › 明代男子服装款式图片大全 › 明代时期服饰面料 |

明代时期服饰面料

|

明代时期服饰面料_明代时期服饰面料特点

akfenrir

阅读:299

2023-02-11 22:25:13

评论:0

明代时期服饰面料,亏猫网小编为大家整理相关内容如下: 本文目录一览: 1、明代服饰是怎样的? 2、古代的明朝平民服饰有怎样的特点 3、明朝服饰的具体介绍 4、明清时期的服饰文化,究竟是怎样的? 明代服饰是怎样的?明朝服饰属于汉族传统服饰体系,在推翻元代蒙古人统治之后,明朝恢复汉族的传统,明太祖朱元璋根据汉族的传统,”上承周汉,下取唐宋“,重新制定了服饰制度。那么? 明代对帝后、文武官员、庶民服饰的样式与尺寸、衣料、帽顶、绣样、色彩,乃至鞋履都有严格规定,因为服饰最能“辨贵贱,明等威”。但随着时间的推移,晚明万历以后,明人的服饰发生了剧烈和显著的变化,显现出绚丽多姿的风采,妇女的着装与衣饰,更是争奇斗艳。这一时期,男子的巾帽主要有乌纱帽、网巾、四方平定巾及六合一的统帽等;妇女的服饰主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。可以说,“美”入民家是明代服饰文化最为突出的特色和引人注目的社会风尚。 主要特点 明装与唐装相比,在于衣裙比例的明显倒置,由上衣短下裳长,逐渐拉长上装,缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。明代女装上衣是三领窄袖,身长三尺有余,露裙二、三寸,即所谓“花冠裙袄,大袖圆领”。当时扬州流行一种新式样:女衫长二尺八寸,袖子宽一尺二寸,外护袖镶锦绣,冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡;崇祯时期提倡白色裙。裙边有一、二寸绣边。明初裙宽为六幅,明末时发展为八幅、十幅。裙褶十分盛行,有细密褶纹,也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎,每条色缎上绣出花鸟纹饰,带边镶以金线可成为独立的条带,将数条这样的各种彩条拼合在腰带上,就成为彩条飘舞的裙子,因此取名“凤尾裙”。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹,取名“百褶裙”。一种二十四褶裙取名“玉裙”。 明代还有一种特殊式样的帔子,由于其形美如彩霞,故得名“霞帔”。这种帔子出现在南北朝时期,隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍,它的形状宛如一条长长的彩色挂带,每条霞帔宽三寸二分,长五尺七寸,服用时绕过脖颈,披挂在胸前,由于下端垂有金或玉石的坠子,因此越发显得挺拔高贵。 命妇服装 古代留存至今的资料中,大部分是宫廷中命妇着装形象。命妇著霞帔时,在用色和图案纹饰上都有规定。一般在大红底色的大袖衫上披挂霞帔时,要用深青色绣花霞帔,品级的差别主要表现在纹饰上,如下分别列数。 一、二品命妇霞帔用蹙金绣云霞翟纹***即长尾山雉***。 三、四品命妇霞帔用金绣云霞孔雀纹。 五品命妇霞帔用绣云霞鸳鸯纹。 六、七品命妇霞帔用绣云霞练鹊纹。 八、九品命妇霞帔用绣缠校花纹。 明代的褙子的纹样与霞帔在品极差别上基本相同,只是八、九品命妇用团花,不用缠枝花。明代使用褙子面很广。按身份来分有两种型别;贵族使用的褙子,在礼节性场合为合领大袖对襟形式;平民做为常服就采用直领小袖对襟形式。 马甲 还有一种出自元代的无领对襟马甲,又称"比甲",是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间,扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期,主要受青年妇女的偏爱。这种"比甲"从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系,后来清代出现的马甲,就是这种比甲的变形。 佩饰 明式服装的另一个特色是襟上佩带饰物,并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种 饰物。其中垂挂在胸前的叫"坠领";系在前襟的叫"七事";走起路来有响声的叫"禁步",这些佩饰统称叫"杂佩"。另有一种特别的佩饰,是在一条金链上,以环相连挂著四件小物件:即镊子***是一种一头固定,一头张开的铁制小工具用以夹取细毛之用,人称"毛镊子"***、牙签***剔牙之用***、耳挖子***挖耳用的小勺***和小刀,均是些妇女的生活实用品。 其他 《明会典》是明代官修的一部典章制度书,其中记录贵族女装用料均为"各色纻丝绫罗纱随用",而平民女服用料则受限制,即便是礼服,也限用紫色粗布***即"絁"***并且禁止用金绣,袍衫也只限用紫色、绿色和桃红色等浅淡的颜色,而禁止使用大红色、鸦青色和明黄色等浓艳的色彩。明洪武十四年还规定,商贾之家只能用绢布制装,农家可以使用䌷纱和绢布。 明代男装以方巾圆领为代表形式,儒生所著襴衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。其特点是宽袖、皁***黑***色缘边,青圆领、皁绦软巾垂带。脚夫和搬运工则著青布衫裤,青布长手巾,上衣沿宽边,足著草制的靸鞋。官服是云缎圆领袍,另有外加云缎外套的穿法。这种袍长离地一寸,袖长过手,袖椿***指袖身***宽一尺,袖口宽九寸,足著大红色履为典型式样。

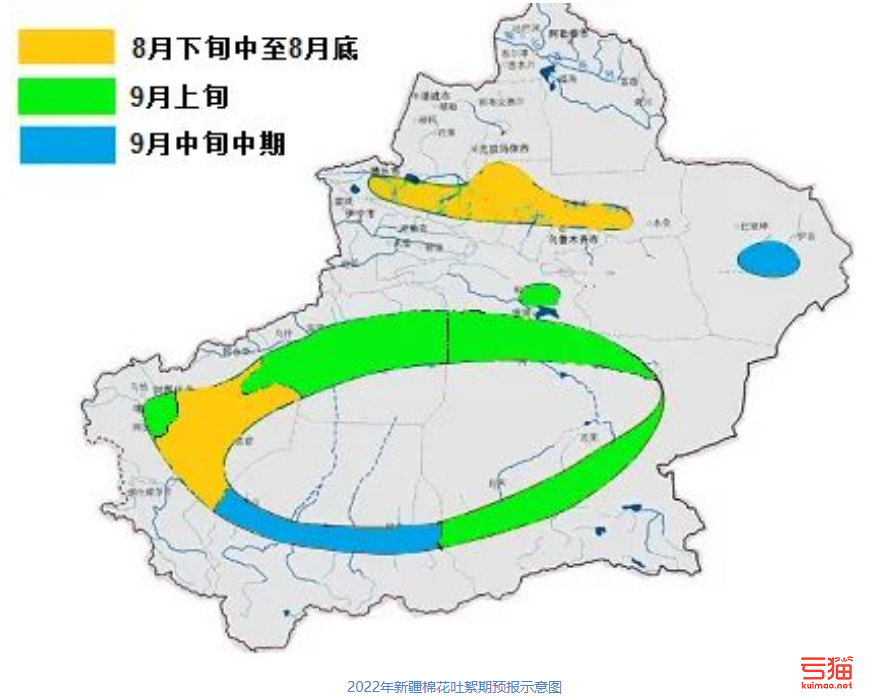

其实,明朝的服饰最开始是非常平淡的,也很普通,直到洪武末年,民间的服饰才变得丰富起来,同时,男子的服饰也变得更加丰富了,当时,男的服饰有十多种了,与此同时,这些服饰的特点跟款式也是随着社会的变化而在不断的变化,说的通俗点,就是衣服的面料变得更加的舒服了。 而且当时男的服饰颜色也变得更加的艳丽,从最开始的单一的青色变得有元色,玉色,淡蓝色等,有钱的家庭便会使用绸缎来制作衣服,不过,男的服饰再怎么变化也没有当时女子的变化多了。 女子的服饰则首先便是从女裙开始,明代的女裙出奇更新,有了更多的款式和花纹,做工也是更加的精致,同时,在面料上也分为花裙,华裙,蓝裙 白裙等。除了当时黄色明令禁止外,几乎其他的都有了,因为黄色在当时是皇帝专用的。 当时的女子非常注重上下的搭配,也是更加的追求时尚,讲究美观的,在这样的需求下,可以说当时女子的服饰生命周期非常短,几乎是二三年就会一变,这种现象在当时封建社会来说是非常少见的,也可以看出明朝的历史人文还是很厉害的! 明朝服饰的具体介绍明朝服饰 经过元代蒙古人统治之后,明代恢复汉族的传统,明太祖朱元璋重新制定服饰制度。明代许多男子流行的发式都是明太祖首创的。比如「网巾」,有象徵国家法令齐全的意思,「四方巾」象徵国家太平,还有「瓜皮帽」,它几乎被现代的西方人当作中国典型的帽子了。 明代的男装,大人多穿青布直身的宽大长衣,头上戴四方平定巾,一般平民穿短衣,裹头巾。 这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽,看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的,但是因为戴起来很方便,所以就普遍流行起来。这就是清代「瓜皮小帽」的前身。 明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子,一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙,腰上系着绸带,裙子宽大,样式很多,像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。 男服服饰: 冕服:从宋代起皇帝几乎只穿一种冕服。 朝服:有通天冠服、皮弁服、朝服等。 公服:百官的正式办公服。均用到它。 常服:恢复唐宋时代的常服糸统。 女服服饰: 褘衣:为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。 翟衣:为皇后的第二礼服。 礼服:品官命妇的大礼服。 明代上襦下裙的服装形式,与唐宋时期的襦裙没有什么差别。襦裙在明代妇女服饰中仍占一定比例。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色,初尚浅淡,虽有纹饰,但并不明显。至崇祯初年,裙子多为素白,即使刺绣纹样,也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边,作为压脚。裙幅初为六幅,即所谓“裙拖六幅湘江水”;后用八幅,腰间有很多细褶,行动辄如水纹。到了明末,裙子的装饰日益讲究,裙幅也增至十幅,腰间的褶裥越来越密,每褶都有一种颜色,微风吹来,色如月华,故称 “月华裙”。 腰带上挂上一根以丝带编成的“宫绦”,宫绦的具体形象及使用方法如图所示,一般在中间打几个环结,然后下垂至地,有的还在中间串上一块玉佩,借以压裙幅,使其不至散开影响美观,作用与宋代的玉环绶相似。 上襦下裙的服装形式,是唐代妇女的主要服饰,在明代妇女服饰中仍占一定比例。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色,初尚浅淡,虽有纹饰,但并不明显。至崇祯初年,裙子多为素白,即使刺绣纹样,也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边,作为压脚。裙幅初为六幅,即所谓“裙拖六幅湘江水”;后用八幅,腰间有很多细褶,行动辄如水纹。到了明末,裙子的装饰日益讲究,裙幅也增至十幅,腰间的褶裥越来越密,每褶都有一种颜色,微风吹来,色如月华,故称“月华裙”。腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”,宫绦的具体形象及使用方法如图所示,一般在中间打几个环结,然后下垂至地,有的还在中间串上一块玉佩,借以压裙幅,使其不至露羞。 明万历有翼三眼龙、对襟、窄袖藏式洒线绣龙袍,袍料立水部分已剪短。龙的图案从上古发展到明代,精力了无数次的变化。总的看来,先秦的龙纹,形象比较质朴粗犷,大部分没有肢爪,近似爬虫类动物。秦汉时期的龙纹,多呈兽形,肢爪齐全,但无鳞甲,常绘成行走状,给人以虚无缥缈的感觉。明代的龙,形象更加完善,它集中了各种动物的局部特征,头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。在图案的构造和组织上也很有特色,除传统的行龙、云龙之外,还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目,散开影响美观,作用与宋代的玉环绶相类。乌纱帽。戴乌纱帽、幞头,身穿盘领窄袖大袍。“盘领”即一种加有圆形沿口的高领。这种袍服是明代男子的主要服式,不仅官宦可用,士庶也可穿着,只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色,其他如蓝色、赭色等无限制,俗称“杂色盘领衣”。明朝建国二十五年以后,朝廷对官吏常服作了新的规定,凡文武官员,不论级别,都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子,文官用飞禽,武官用走兽,以示区别。这是明代官服中最有特色的装束。 明代晚期金地缂丝孔雀羽龙袍。周身绣满龙的纹样。从服装的样式来看,样式为斜领袍,为皇帝的便服。龙的图案从上古发展到明代,精力了无数次的变化。总的看来,先秦的龙纹,形象比较质朴粗犷,大部分没有肢爪,近似爬虫类动物。秦汉时期的龙纹,多呈兽形,肢爪齐全,但无鳞甲,常绘成行走状,给人以虚无缥缈的感觉。明代的龙,形象更加完善,它集中了各种动物的局部特征,头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。在图案的构造和组织上也很有特色,除传统的行龙、云龙之外,还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等 明代皇帝常服 : 常服又称翼善冠,戴乌纱折上巾,样式为盘领、窄袖、前后及两肩绣有金盘龙纹样,玉带皮靴。此服用途较多。明代皇帝的常服,服装以黄色的绫罗,上绣龙、翟纹及十二章纹。龙的图案从上古发展到明代,精力了无数次的变化。总的看来,先秦的龙纹,形象比较质朴粗犷,大部分没有肢爪,近似爬虫类动物。秦汉时期的龙纹,多呈兽形,肢爪齐全,但无鳞甲,常绘成行走状,给人以虚无缥缈的感觉。明代的龙,形象更加完善,它集中了各种动物的局部特征,头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。在图案的构造和组织上也很有特色,除传统的行龙、云龙之外,还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。 皇后常服为戴龙凤珠翠冠、穿红色大袖衣,衣上加霞帔,红罗长裙,红褙子,首服特髻上加龙凤饰,衣绣有织金龙凤纹。凤冠是一种以金属丝网为胎,上缀点翠凤凰,并挂有珠宝流苏的礼冠早在秦汉时期,就已成为太后、皇太后、皇后的规定服饰。明代凤冠有两种形式,一种是后妃所戴,冠上除缀有凤凰外,还有龙等装饰。另一种是普通命妇所戴的彩冠,上面不缀龙凤,仅缀珠翟、花钗,但习惯上也称为凤冠霞帔是一种帔子,它的形状象两条彩练,绕过头颈,披挂在胸前,下垂一颗金玉坠子。霞帔早在南北朝时期就已出现,隋唐以后,人们常赞美这种服饰美如彩霞,所以有了霞帔的名称。白居易《霓裳羽衣舞歌》中就有“虹裳霞帔步摇冠”的形容。到了宋代,已正式将它用作礼服,并随着品级的高低在刺绣纹样而有所不同 明代官吏服饰公服:明代穿公服的官吏。其制为盘领右衽,袖宽三尺。袍服所用的纹样及颜色,因级别而异:一至四品,用绯色;五至七品,用青色;八至九品,用绿色。纹样也不一样,一品用大朵花,径五寸;二品用小朵花,径三寸;三品用散花,无枝叶,径二寸;四[品五品用小朵花,径一寸五分;六[品七品用小朵花,径一寸;八品以下,无花纹。以上服饰,与展脚幞头搭配,多用于重大朝会。明代官吏常服 明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服赐服等。官员戴乌纱帽、幞头,身穿盘领窄袖大袍。“盘领” 即一种加有圆形沿口的高领。这种袍服是明代男子的主要服式,不仅官宦可用,士庶也可穿着,只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色,其他如蓝色、赭色等无限制,俗称“杂色盘领衣”。明朝建国二十五年以后,朝廷对官吏常服作了新的规定,凡文武官员,不论级别,都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子,文官用飞禽,武官用走兽,以示区别。这是明代官服中最有特色的.麒麟袍为官吏的朝服。其服装特点是大襟、斜领、袖子宽松,前襟的腰际横有一,下打满裥。所绣纹样,除胸前、后背两组之外,还分布在肩袖的上端及腰下(一横条)。另在左右肋下,各缝一条本色制成的宽边,当时称“摆”。明代太监刘若愚《酌中志》一书,就专门叙述到这种服饰。他说:“其制后襟不断,而两旁有摆,前襟两截,而下有马面褶,从两旁起。”这种服装所采用的质料和纹样,按规定,都有一定制度。《明史·舆服志》称:正德十三年,“赐群臣大红贮丝罗纱各一。其服色,一品斗牛,二品飞鱼,三品蟒,四、五品麒麟,六、七品虎、彪;翰林科道不限品级皆与焉;惟部曹五品下不与。”本图所绘的服装,就绣有麒麟纹样。麒麟是古代传说中的一种动物,形状象鹿,全身有鳞甲,牛尾马蹄,有一只肉角。后人将它作为吉祥的象征广泛用于各类器物的装饰。麒麟的形象也经过一番变化,将头绘成龙首并有两角,尾绘成狮尾等等。明代官服绣麒麟,似不限四、五品,职位特殊的锦衣卫指挥侍卫等也能服用展角幞头,取自唐代的巾,但有硬盔,并以铁线为硬展脚,脚长一尺二寸,须有职之人,在朝堂上穿公服者所戴。蟒袍是一种皇帝的赐服,穿蟒袍要戴玉带。蟒袍与皇帝所穿的龙衮服相似,本不在官服之列,而是明朝内使监宦官、宰辅蒙恩特赏的赐服。获得这类赐服被认为是极大的荣宠 明代男子的便服:多用袍衫,其制为大襟、右衽、宽袖,下长过膝。贵族男子的便服面料以绸缎为主,上绘有纹样,也有用织锦缎制作的。袍衫上的纹样,多寓有吉祥之意,比较常见的团云和蝙蝠中间,嵌一团型“寿”字,意为“五蝠捧寿‘。这种形式的图案在明末清初特别流行,不仅在服装上使用,在其他的器皿及建筑装饰上也大量反映。用实相花纹作便服的装饰,也是当时男子服饰的一个特点。另一种,为实相花是一种抽象的装饰图案,通常以莲花、忍冬或牡丹花为基本形象,经变形、夸张,并穿插一些枝叶和花苞,组成一种既工整端庄,又活泼奔放的装饰图案。这种服饰纹样在当时深受欢迎。从唐代开始,宝相花大量进入服饰,成为广大人民喜爱的艺术图案。到了明代,宝相花还一度成为帝王后妃的专用图案,与蟒龙图案一样,禁止民间使用。但很快解除禁律运用于各种服装上。本图即为缠枝宝相花纹织锦袍展示图,面料是织“宝相花”纹样的织金锦 明代妇女的服装,主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式,大多仿自唐宋,一般都为右衽,恢复了汉族的习俗。其中霞帔、背子、比甲为对襟,左右两侧开衩。成年妇女的服饰,随随各人的家境及身份的变化,有各种不同形制,普通妇女服饰比较朴实,主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。袍服是由背子演变而来,特点为低领、对襟、宽袖,领、袖花边较少或不用,衣长及足。 明代妇女的服装,主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式,大多仿自唐宋,一般都为右衽,恢复了汉族的习俗。其中霞帔、背子、比甲为对襟,左右两侧开衩。成年妇女的服饰,随随各人的家境及身份的变化,有各种不同形制,普通妇女服饰比较朴实,主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。明代背子,有宽袖背子、有窄袖背子。宽袖背子,只在衣襟上,以花边作装饰,并且领子一直通到下摆。窄袖背子,则袖口及领子都有装饰花边,领子花边仅到胸部。 明清时期的服饰文化,究竟是怎样的?服饰衣物与每个人的生活息息相关,古时一件衣服由丝经过梭子一穿一梭成绸,又经母亲或妻子饱含情义的一针一线终成衣。孟郊有诗:“慈母手中线,游子身上衣,临行密密缝,意恐迟迟归,谁言寸草心,报得三春晖。”当古人客居在外,一件衣服便带着母亲对他的牵挂一同游走远方,母亲害怕衣服经不住时光的蹉跎,便将流年寄语一针一线中,用这重复的一针一线去抵抗时光。 因此,一针一线中自有流年。每件服饰不管它是华美还是普通,都是由一针一线编织而成,一针一线很小,小到它悄悄随时光流逝,我们却注意不到,但是我们却可以从由它织就的服饰上窥见流年与历史。 《尚书》曰:“冕服采装曰华,大国曰夏”,《左传·定公十年》曰:“中国有礼仪之大故称夏,有服章之美谓之华”。 中国的服饰文化历史悠久,远古时期,嫘祖采桑养蚕,缫丝织绸,织就锦衣,用凤仙花瓣将它染成红色,红艳照人,用作自己的婚服;商朝时出现斜花提纹的丝织物,衣饰精美绝伦;汉代的金缕玉衣历经千年而不朽,让世人赞叹它的美丽。 每个朝代的服饰受当时特殊的社会环境影响都有其固定的特点,唐代雍容华贵、鲜艳夺目;宋代传统质朴、雅致清新;而明清作为最后的中华王朝,其服饰文化的发展也值得我们去探寻。 一、丝织业技术变革促进了服饰文化的发展 元代时期,经过改革,民间纺织能手黄道婆创造出一套先进的棉纺工具和纺织技术,不仅泽被故里,造福一方,而且极大地推动了我国棉纺织业的发展。 到了明清两朝,随着生产力水平的提高,上层和民间在吸收前代的基础之上,发展了丝织技术,创造出了妆花、彩织锦缎、妆花丝绒和金丝绒等新品种。 明朝的的妆花品种,除锦缎外,还有很多织法复杂的妆花纱、妆花罗、妆花丝绒、妆花改机、妆花云布等等,极大地满足了人们的需求。 明朝弘治年间,福建一位名叫林洪的丝织工人创造了“改机”,可以织出比过去更轻薄实用的新品种,促进了当时服饰的变化。到了清朝时期,苏州出现的彩织锦缎可制成美丽衣物,其精美绝伦就如李白诗中所写“云想衣裳花想容”,在官宦人家极受欢迎。 二、明代的服饰文化反映出了当时的社会等级 我国封建社会始终有着一套严密的等级制度,为了维护等级制度,防止僭越,周公制礼作乐规范各个等级。等级制度并没有随着周朝的灭亡消失,相反而是被历朝历代所继承,并随着朝代更迭逐渐完善。 随着社会的发展,统治者们也规定了每个社会等级在服饰上的差别,以服饰显示高低之分。比如说黄色是皇帝一家专用之色,所以才有了“黄袍加身”这个成语,朝廷官员因等级不同,所穿着的官服也有着一定的差别。 我国古代采取农业抑制商业发展的国策,社会主要分为“士农工商”四个阶级,由于长期实行抑商政策,商人被认为是最低贱的。汉朝为了维护农业发展,巩固国家统治基础,规定商人不准穿丝绸衣服、不准骑马。明清两朝依然延续前朝的等级制度,为加强中央集权,巩固自己的统治,明清两朝在服饰的样式和颜色上作规定,但“法律贱商人,商人已富贵矣。” 但是随着经济的发展,社会形态发生巨大变化,商人也可以穿上精美的丝绸衣服,尽管当时的社会等级依然标榜为“士农工商”,但不得不承认的是商人的社会等级有所提高。 明代士族着装 三、服饰是统治者加强统治的工具 我国是个多民族国家,汉族在其中占绝大多数,汉服是汉族的传统服饰,每个朝代的汉服都是在吸收前代的基础之上作出新的发展。 明朝时期,明制汉服占据了社会的主流,明制汉服以马面裙为突出标志,与前代不同,符合当时统治者的要求,所以它对维护明朝政权起到了很大的作用。公元1644年,清军入关后,随着大明的崩塌,王朝进行更迭,这一切也就都发生了变化,清朝统治者要求老百姓剃发易服,蓄辫子,穿旗服。 结果可想而知,自然是受到了百姓的大力反对。为何?因为衣冠虽然只是一种外在的形式,但它却关乎到了一个民族的归属感,甚至涉及到一个民族的大义所在。 起初,清朝统治者为了得到地主阶级的支持,并没有强制推行剃发易服。但是当清军攻破南明弘光小朝廷后为了得到百姓的文化认同就开始强制推行剃发易服。事实证明,剃发易服也确实发挥了它的作用,因为辫子和满族服装奴化了百姓,让他们在心理上习惯了清朝廷的压迫。即使是在辛亥革命发生、清廷被推翻后,有些人仍不敢剪掉自己的辫子,而就算有些人剪掉了头上的辫子,却剪不掉心里的辫子。 四、经济发展与服饰文化的发展相互促进 社会生产力和商品经济的发展为资本主义萌芽提供物质基础,服饰文化的需求增长为资本主义萌芽提供了文化基础。 明清时期,随着商品经济的发展和人民生活水平的提高,广大群众对服饰质量和花样的要求也随之逐渐提高。此时,文化反作用于生产力,在明朝末年,一些手工业部门出现了资本主义性质的生产关系——雇佣与被雇佣,江南地区“机户出资,机工出力”的手工工场纷纷涌现。 与此同时,地区生产逐渐走向专业化,江南和华北地区都形成了大面积植棉区,蚕桑业则集中在长江三角洲地区。生产效率和水平的提高满足了人们生活的要求,也促进了服饰文化的发展。 五、封建专制制度的腐朽致使服饰文化走向衰落 明清是中国最后的封建王朝,封建制度在明清时期达到了顶峰,与此同时服饰文化也达到了鼎盛,然而但凡万事有盛必有衰,任何事物在达到顶点后就要走向衰落,明清时期达到顶峰的封建制度过分加强了中央集权,削弱了地方权力,加上之后出现的政治黑暗、官吏腐败等一系列问题,明清时期的封建制度逐渐衰弱,在西方先进的资本主义制度打击下不堪一击,很快就走向了灭亡。 同理,在鸦片战争后,中国的服饰文化衰落,成为落后的象征,受到西方服饰文化的极大冲击,西方的工业革命打击了中国的手工业,手工业也走向了衰落,西方丝织品及及服饰在中国传播,成为了新潮流。中国的服饰文化自此走向衰落,工业文明带来的服饰文化占据了社会的主流。而在现如今,汉服逐渐走向复兴,我们要吸收过去的历史经验教训,取其精华,去其糟粕,推动中国古代的服饰文化重新兴盛。 结语: 我国古代的服饰文化是由千丝万缕共同织就而成,它就如同一件华美的羽衣穿过层层的时空迷雾来到我们面前,展现出它的美丽。它穿过历史长河寻觅一个知己,等候多时,终于与我们相遇。 如今,我们站在二十一世纪的今天去探寻明清时期的服饰文化,看那时的人们用灵活的手织就的历史、编织的时光,用温柔拂去它的沧桑。它在时间的那里,而我们在这里,在这里探寻它的秘密。它由古人一针一线耐心缓缓织就而成,时光在这一针一线中流过,我们要探寻它的秘密,让其重新兴盛,为今天的服饰文化发展添上一针一线。 明代时期服饰面料的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于明代时期服饰面料特点、明代时期服饰面料的信息别忘了在本站进行查找喔。 标签:明代时期服饰面料 声明1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。 相关文章 进口纱:内外棉纱倒挂扩大 清关资源优势尽显  1~6月我国针织行业经济运行情况分析  棉市观察:棉价大幅波动 企业谨慎补库  7月棉纱进口量同比下降63.3%  全球经济衰退风险升温 棉花消费颓势难止  预计2022年全疆大部棉区棉花吐絮期明显早于常年  浙江省丝绸协会一行到广西河池考察洽谈  通关力度加大 库存下降明显 |

【本文地址】