| 武鹏、胡家勇:改革开放初期我国经济发展理论的探索与革新 | 您所在的位置:网站首页 › 改革开放前我国的经济发展水平是什么样的现代化 › 武鹏、胡家勇:改革开放初期我国经济发展理论的探索与革新 |

武鹏、胡家勇:改革开放初期我国经济发展理论的探索与革新

|

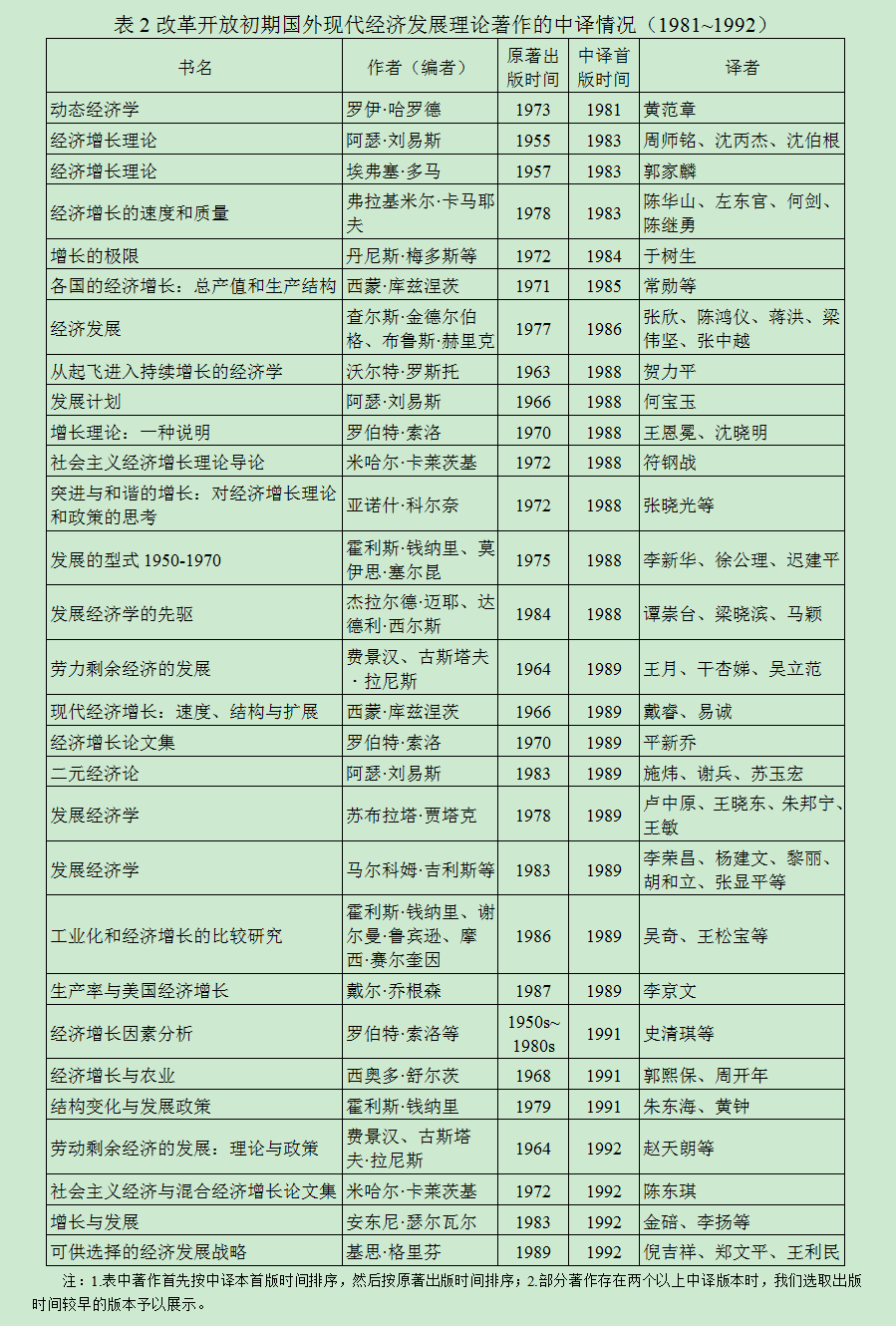

面对陷入困顿状态的国民经济和人民生活,粉碎四人帮后,党的领导集体和经济理论界开始着力重申生产力标准,明确指出要大力发展生产力,改变贫困落后的面貌,将党和国家的工作重心转到经济建设上来:1977年8月,党的十一大报告强调指出,“生产力是最革命的因素”;1978年9月13日至20日,邓小平同志在视察东北三省以及唐山和天津等地时所做的谈话(“北方谈话”)中,明确提出要迅速地坚决地把党的工作重点转移到经济建设上来,并首次比较系统地阐述了改革开放问题;1978年12月,党的十一届三中全会正式提出要“把全党工作的着重点和全国人民的注意力转移到社会主义现代化建设上来”,从而拉开了改革开放的历史序幕。此后,“一心一意谋发展,专心致志搞建设”逐渐取代了阶级斗争、世界革命等,成为了全党全社会最大的共识。及至1987年10月,党的十三大明确了“一个中心、两个基本点”的社会主义初级阶段基本路线,进一步地将发展问题由党和国家工作的“重心”位置提升至了“中心”位置,并基于系统地分析,提出了我国社会主义初级阶段的经济发展战略和经济体制改革的目标,初步回答了发展阶段、发展道路、发展目标、发展步骤、发展战略等一系列基本问题,由此,开启了中国特色社会主义经济建设理论的体系化进程。 然而,人们的思想认识有差异,观念转变有先后,在重大历史转折下,要将大家的思想和行动统一到发展问题上来,仍需付出较大较长期的努力。在此过程中,作为改革开放总设计师的邓小平同志发挥了关键性的历史作用,他通过一系列精辟有力的分析和论断,构筑了中国特色社会主义经济建设的思想指南和理论基础,将全党全社会的精力最大程度地凝聚到发展问题上来。 首先,邓小平同志通过总结回顾社会主义现代化建设的经验教训,紧紧抓住“什么是社会主义、怎样建设社会主义”这一根本问题,深刻揭示了社会主义“解放生产力,发展生产力”的本质。如,1985年4月邓小平同志讲话指出,“马克思主义的基本原则就是要发展生产力……从一九五八年到一九七八年这二十年的经验告诉我们:贫穷不是社会主义,社会主义要消灭贫穷。不发展生产力,不提高人民的生活水平,不能说是符合社会主义要求的”[1]。1992年邓小平同志南巡讲话时总结指出,“社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕”[2]。其次,邓小平同志为进一步推动思想解放,解除旧的意识形态束缚,鼓励各级干部群众积极尝试和大胆运用能够有效促进经济发展的新事物、新方法、新举措,提出了“三个有利于”的标准,为推动我国各个领域的经济建设工作提供了判断准则和行动指南。如1992年邓小平同志南巡讲话时指出,“社会主义要赢得与资本主义相比较的优势,就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切反映现代社会化生产规律的先进经营方式,管理方法”[3],“改革开放迈不开步子,不敢闯,说来说去就是怕资本主义的东西多了,走了资本主义道路。要害是姓‘资’还是姓‘社’的问题。判断的标准,应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平”[4]。 在邓小平理论伟大旗帜的指引下,全党全社会愈益广泛深刻地认识到,要抓住社会主义的本质和判断标准这两个根本性全局性的问题,关键是要抓住“发展”这个引领全局的主题,其正如邓小平同志所强调的,“中国解决所有问题的关键要靠自己的发展”[5],“发展才是硬道理”[6]。 进一步地,围绕着如何发展这一问题,邓小平同志做出了一系列科学的论述,其集中地体现于以下三个方面。一是邓小平同志强调发展经济不能只注重产出数量和规模,而要大力丰富产品种类,更加注重经济发展中质量和效益的提升。如1979年3月邓小平同志出席中共中央政治局会议时讲话指出,“过去提以粮为纲、以钢为纲……一个国家的工业水平,不光决定于钢。钢的水平,也不光是由数量决定的,还要看质量、品种、规格。谈农业,只抓粮食不行,还是要因地制宜,农林牧副渔并举”[7]。1983年1月邓小平同志谈话时指出,“长期计划留的余地应该大一些,年度计划可以打得积极一点,当然也要留有余地,重视提高经济效益,不要片面追求产值、产量的增长”[8]。二是邓小平同志围绕我国当时科技水平落后和对科学技术在经济发展中的关键作用重视不足等问题,提出了“科学技术是第一生产力”的著名论断,将科技进步摆在了经济发展工作中的突出位置。如早在1978年3月,邓小平同志便已强调指出,“四个现代化,关键是科学技术的现代化。没有现代科学技术,就不可能建设现代农业、现代工业、现代国防。没有科学技术的高速度发展,也就不可能有国民经济的高速度发展”[9]。1988年邓小平同志谈话时指出,“马克思说过,科学技术是生产力,事实证明这话讲得很对。依我看,科学技术是第一生产力”[10]。三是邓小平同志主张打破闭关自守、自我封闭,注重利用外部资源来发展自身经济,积极倡导引进吸收包括知识、技术在内的国外最先进的事物。如1977年9月邓小平同志谈话指出:“中国人是聪明的,再加上不搞关门主义,不搞闭关自守,把世界上最先进的科研成果作为我们的起点,洋为中用,吸收外国好的东西,先学会它们,再在这个基础上创新,那末,我们就是有希望的”[11]。1978年6月邓小平同志谈话指出:“我国实现四个现代化的目标不是很容易的……需要我们扎扎实实地工作,也需要吸收国际上最先进的东西,而不应当关起门来建设”[12]。 上述论述一方面推动了学术界对于经济发展问题展开了愈加深入的研究,另一方面其所反映的观点在相关研究中亦得到了进一步的支持与论证,这在改革开放初期掀起的第二次“生产资料优先增长规律”大讨论中得到了充分的体现。 [1]《邓小平文选(第三卷)》[M].北京:人民出版社,1993年第一版,第116页。 [2]《邓小平文选(第三卷)》[M].北京:人民出版社,1993年第一版,第373页。 [3]中共中央文献研究室:《邓小平思想年谱(1975-1997)》[M].北京:中央文献出版社,1998年第一版,第460页。 [4]《邓小平文选(第三卷)》[M].北京:人民出版社,1993年第一版,第372页。 [5]《邓小平文选(第三卷)》[M].北京:人民出版社,1993年第一版,第265页。 [6]《邓小平文选(第三卷)》[M].北京:人民出版社,1993年第一版,第377页。 [7]中共中央文献研究室:《邓小平思想年谱(1975-1997)》[M].北京:中央文献出版社,1998年第一版,第112页。 [8]《邓小平文选(第三卷)》[M].北京:人民出版社,1993年第一版,第22页。 [9]中共中央文献研究室:《邓小平思想年谱(1975-1997)》[M].北京:中央文献出版社,1998年第一版,第57页。 [10]《邓小平文选(第三卷)》[M].北京:人民出版社,1993年第一版,第274页。 [11]中共中央文献研究室:《邓小平思想年编(1975-1997)》[M].北京:中央文献出版社,2011年第一版,第78页。 [12]中共中央文献研究室:《邓小平年谱(1975-1997)》(上)[M].北京:中央文献出版社,2004年第一版,第325页。 二、第二次“生产资料优先增长规律”大讨论与经济发展战略的转变 改革开放之初,我国经济理论界关于经济发展的研究延续了传统的苏联政治经济学范式,主要围绕着扩大再生产理论而展开。但自1979年开始,对于此前苏联《政治经济学教科书》基于该理论所得出的“生产资料优先增长规律”,以及按照这一“规律”而形成的重工业优先发展战略,一些学者陆续提出了公开的质疑(如欧阳胜,1979;孟连,1979;贺菊煌,1979;鲁济典,1979;朱家桢,1979;等)[13],并掀起了建国以来关于“生产资料优先增长规律”的第二次学术大讨论。与上五六十年代的第一次大讨论不同,在“解放思想、实事求是”的思想路线逐步确立并深入人心的背景下,第二次大讨论已经不是在认同“生产资料优先增长”为社会主义经济发展客观规律的前提下所展开的讨论[14],而是直指这一“规律”本身的存在性、实在性,以及传统的社会主义经济发展战略是否应做出重大调整。虽然,这次讨论围绕着“生产资料优先增长规律”形成了质疑、支持和有条件支持等不同的、乃至针锋相对的学术观点[15],但最终仍在关键问题上形成了实质上的共识,推动了全党全社会在经济发展思想和理论上的进一步解放,为国民经济发展战略的制定和道路的选择指引了科学的方向。 首先,大家普遍认同社会主义生产发展的目的是为了满足人民日益增长的物质文化需要,而此前在片面强调重工业优先发展的战略指导下,我国人民生活水平在较长时期内都未能得到持续地、合理地改善。如欧阳胜(1979)指出,我国职工平均工资和城乡居民的消费水平在过去的二十多年中提高得很有限,相当一部分职工的工资收入依然保持在第一个五年的水平上;市场上许多消费品供应不足,越来越多地靠发票证来限制购买力;职工住房不足成了十分严重的问题;等等。刘国光和王向明(1980)指出,过去三十年中我国生产发展速度看起来不低,而人民的生活水平只有在前八年是逐年提高的;一九七九年职工平均工资为705元,扣除物价因素后,实际工资水平甚至比一九五七年还要有所下降。对此,有的学者认为,在一定时期内集中力量优先发展生产资料部门,可以为日后消费资料部门更快地发展奠定必要的基础,从长远来看,这种迂回的策略性安排并不违背反而有助于更好地实现社会主义生产的目的。然而,一方面从实践来看,资源向生产资料部门、特别是重工业部门的过度倾斜,并没有带来预期的效果,不仅人民的消费需求被压制,国民经济也没有得到预期的快速发展,最终我们得到的不是“双赢”而是“双输”的结果。如刘国光和王向明(1980)基于国民经济发展统计数据分析指出,在片面强调优先发展重工业的三十年里,我国国民经济发展呈现出暴起暴落、平均增速逐渐下降、生产与消费严重脱节[16]等一系列弊病,比例失调最终“致使经济效果普遍下降,欲快反而慢”。[17]另一方面从理论来看,即使作为一种迂回的发展策略而言,推行生产资料优先发展战略也是不能过度的。如刘恩钊(1980)、周验昭(1982)等大量文献从逻辑和数理分析的层面阐明,生产资料的优先增长必须要受两大部类平衡发展规律的制约。[18]总体而言,这次大讨论中绝大多数参与者均认为,面对手段与目标的脱节,我国对传统的重工业优先发展战略做出重大调整是十分必要的,在今后经济政策制定的过程中,我们应在尊重经济发展客观规律的基础上,通过合理安排国民经济各部门间的比例,来推动国家经济发展与人民生活改善的同步实现。 进一步地,在争论中大家愈益认识到,技术进步是同时实现国家经济发展与人民生活改善的必由之路。众所周知,扩大再生产的实现方式包括外延扩大再生产和内涵扩大再生产两种类型。在讨论中,个别学者认为经济发展最终只能通过外延扩大再生产的形式来实现,如奚兆永(1979)、王永海(1981)等[19]。对此,无论是规律消亡论者、变异论者还是存在论者均予以了明确地反对。规律消亡论者认为,技术进步既可以促进生产资料部类的发展,也可以促进消费资料部类的发展,这使得经济的快速发展不一定要通过牺牲消费部门才能实现。并且,伴随着社会生产效率的全面提高,有机构成提高的趋势将会停止,两大部类的增长速度将逐渐接近,甚至消费资料部类的发展还会更快一些。规律变异论者认为,技术进步是生产资料优先增长的前提条件,只要存在技术进步,生产资料优先增长的规律便不会改变,但在技术进步过程中,消费资料部类的增长将呈加速态势,愈益与生产资料部类的增速接近。规律存在论者虽然没有为生产资料优先增长规律设置条件,但大多并不否认技术进步作为内涵扩大再生产的重要途径和人类社会发展的必然趋势所具有的积极意义,并且认为这一积极意义并不仅限于生产资料部类,同时也展现于消费资料部类的扩大再生产过程。最终,经过这次大讨论,技术进步在经济发展过程中的作用被摆在了比要素积累更为突出的位置。这作为我国经济理论界在改革开放之初所取得的重大成果之一,不仅与“科学技术是第一生产力”的理念高度契合,并且与现代经济发展理论的政策取向不谋而合。 经过这次大讨论,国内关于经济发展理论的研究基本摆脱了以往传统理论观点和机械教条的束缚,更为科学地、深刻地反映了经济发展的客观规律,为当时合理地调整和制定经济发展战略奠定了必要的理论基础,提供了科学客观的依据,同时也为有鉴别地引进吸收国外相关理论和研究方法,从而更好地解决中国经济发展中所面临的理论和现实问题开辟了道路。 [13]欧阳胜:《论生产资料和消费资料的平衡》[J].《经济研究》1979年第6期,第13-19页;孟连:《不能片面地把“生产资料生产优先增长”作为安排国民经济计划的出发点》[J].《经济研究》1979年第9期,第16-18、15页;贺菊煌:《关于生产资料优先增长的问题》[J].《经济研究》1979年第9期,第19-23页;鲁济典:《生产资料生产优先增长是一个客观规律吗?》[J].《经济研究》1979年第11期,第16-21页;朱家桢:《生产资料生产优先增长是适用于社会主义经济的规律吗?》[J].《经济研究》1979年第12期,第44-51页。 [14]许兴亚(1980)指出,第一次大讨论中“有的同志已接近于得出生产资料生产优先增长不是扩大再生产或技术进步条件下扩大再生产的必要条件的结论。但是,由于种种原因,那次讨论并未继续深入开展下去”。参见许兴亚:《生产资料生产的优先增长不是扩大再生产的必要条件》[J].《经济问题探索》1980年第6期,第15-21页。 [15]王金存(1986)将这三种观点概括为“规律消亡论”、“规律存在论”和“规律变异论”。参见王金存:《从社会主义国家经济结构的调整看生产资料优先增长规律》[J].《世界经济》1986年第6期,第47-52页。 [16]生产与消费严重脱节表现为:一方面,“由于生产中消耗大,浪费多,中间产品多,可供居民消费用的最终产品少”,另一方面,“生产出来的产品很多由于质量差,品种不对路等原因,呆滞、积压的情况又非常严重”。 [17]刘国光、王向明:《对我国国民经济发展速度和比例关系问题的探讨》[J].《中国社会科学》1980年第4期,第3-22页。 [18]刘恩钊:《两大部类关系和生产资料生产优先增长》[J].《经济研究》1980年第2期,第30-40页;周验昭:《论扩大再生产和两大部类的平衡》[J].《经济研究》1982年第6期,第71-74页。 [19]奚兆永:《积累是扩大再生产的唯一源泉的原理不能否定》[J].《经济研究》1979年第9期,第24-26页;王永海:《也谈积累是扩大再生产的唯一源泉》[J].《经济研究》1981年第4期,第76-78页。 三、 引进吸收国外理论与拓展研究方法 改革开放初期,我国关于经济发展问题的研究过于薄弱,不仅表现在上文提到的传统经济发展理论的研究工作仍受到一系列机械的、教条的观点束缚,还突出地表现在未能对现代国外经济发展研究领域的主要成果进行及时地、有甄别地借鉴和吸收。这其中,不只包括西方经济理论界所取得的成果,还包括苏东社会主义国家经济理论界所取得的成果。为此,在改革开放初期,国内的经济研究工作者围绕着国外经济发展理论开展了大量的译介工作,并在批判地借鉴吸收的基础上,将其运用于研究和解决我国经济发展所面临的现实问题。需指出的是,这一时期的译介工作,是在知识传播的技术手段落后、知识获取的渠道过于单一和知识积累被迫中断多年的背景下展开的,其对于推动我国经济发展理论的研究和后备人才的培养贡献甚大,相较今日的译介工作而言,其启蒙意义要显得更为深远。 就翻译工作来看,自1981年开始,国外现代经济发展理论著作的中译本陆续出版,其涵盖了罗伊·哈罗德、埃弗塞·多马、西蒙·库兹涅茨、沃尔特·罗斯托、阿瑟·刘易斯、米哈尔·卡莱茨基、罗伯特·索洛、戴尔·乔根森等多位现当代著名经济学家的代表性论著。著作的翻译者中,则既有黄范章、谭崇台、李京文等当时业已闻名的经济学者,也不乏李扬、金碚、平新乔、陈继勇、郭熙保、卢中原、陈东琪、胡和立等后来的著名中青年经济学家和政策智囊。表2对这些译著的信息进行了整理,从中可以发现:伴随着时间的推移,著作翻译出版的数量呈快速递增态势,尤其是80年代末90年代初的出版数量较之80年代前中期有了爆发式的增长;中外版本的出版时间间隔有了明显压缩,如80年代末90年代初出版的《工业化和经济增长的比较研究》、《生产率与美国经济增长》、《可供选择的经济发展战略》等著作,其国内外版本的出版间隔已缩短至了两三年。以上事实表明,我国关于现代经济发展理论的知识积累呈现加速的态势,知识启蒙工作愈益有效地缩小了国内外学术信息的水位差。

就评介工作来看,大体始于1982年.该年宋承先和范家骧编写出版了《增长经济学》一书[20],较为全面系统地介绍了现代经济增长理论的一些主要成果。其后,余永定(1982)、胡乃武和金碚(1990)[21]等也对现代经济增长理论进行了综合性的介绍。此外,还有一系列围绕特定模型、学说的专门评介文章,如李协和(1984)[22]专门介绍了哈罗德-多马模型,符钢战(1986)、王诚德(1989)、胡家勇(1991)[23]专门介绍了卡莱茨基的社会主义经济增长模型,郭庆旺(1990)[24]专门介绍了新剑桥学派的卡尔多模型,郭庆旺(1988)、李子江(1989)[25]专门介绍了索洛的新古典经济增长模型,杨宏儒(1991)[26]专门介绍了当时新出现的内生增长理论,厉以宁(1984)、范家骧和高天虹(1988)[27]专门介绍了罗斯托的经济成长阶段理论,梁小民(1982)、金祥荣(1988)[28]专门介绍了刘易斯二元经济发展理论,等等。 在吸收借鉴国外经济发展理论的基础上,国内学者开始尝试运用这些理论来研究中国经济发展的相关问题,如郭维平和任栋(1984)、史晋川(1985)、郭克莎(1990)、张军扩(1991)等。[29]总体来看,国外经济发展理论的本土化运用呈现出了两种趋势:一是大多运用哈罗德-多马模型、卡莱茨基模型、新古典模型等形式化的理论方法来研究具体的现实问题,更好地利用和发挥了现代经济学在数理和统计工具方面的优势;二是进入90年代后,研究中所运用的方式和方法逐渐并入国际主流趋势,诸如哈罗德-多马模型、剑桥学派增长模型、卡莱茨基经济增长模型等逐渐退出了应用视野。伴随上述两种趋势的演进,我国的经济发展理论在洋为中用、融会贯通的基础上,实现了研究方法与方式的重大变革。这在很大程度上要得益于改革开放以来的思想解放和研究解决发展中所面临现实问题的迫切需要。虽然彼时国内经济学研究者的知识结构还有待完善、专业训练还有待强化,但是对于现代经济发展理论的学习和运用已逐渐步入了良性发展的轨道,这为后来进一步拓展中国经济发展理论的研究,奠定了必要的基础。 [20]宋承先、范家骧:《增长经济学》[M].北京:人民出版社,1982年第一版。 [21]余永定:《从FMD模型到社会主义经济增长模型》[J].《世界经济》1982年第12期,第55-61页;王斌武:《现代西方经济增长理论——从“哈罗德—多马”到“新古典”》[J].《经济问题探索》1989年第2期,第60-63页;胡乃武、金碚:《国外经济增长理论比较研究》[M].北京:中国人民大学出版社,1990年第一版。 [22]李协和:《谈哈罗德—多马经济增长模型及其应用》[J].《当代财经》1984年第3期,第70-76页。 [23]符钢战:《社会主义经济增长因素与模型》[J].《复旦学报》1986年第5期,第10-14页;王诚德:《创立社会主义经济增长理论的尝试——卡莱茨基社会主义经济理论初探》[J].《经济研究》1989年第7期,第66-71页;胡家勇:《卡莱斯基社会主义经济增长理论研究》[J].《中州学刊》1991年第6期,第28-33页。 [24]郭庆旺:《卡尔多经济增长模型述评》[J].《财经问题研究》1990年第2期,第55-59页。 [25]郭庆旺:《罗伯特·索洛的长期经济增长模型述评》[J].《世界经济研究》1988年第3期,第74-78页;李子江:《索洛经济增长模型介绍与评述》[J].《商学论坛》1989年第2期,第62-71页。 [26]杨宏儒:《内生经济增长理论模型的比较》[J].《数量经济技术经济研究》1991年第9期,第75-81页。 [27]厉以宁:《罗斯托起飞学说的评论》[J].《北京大学学报(哲学社会科学版)》1984年第4期,第29-39页;范家骧、高天虹:《罗斯托经济成长理论(上)》[J].《经济纵横》1988年第9期,第57-62页;范家骧、高天虹:《罗斯托经济成长理论(下)》[J].《经济纵横》1988年第10期,第52-56页。 [28]梁小民:《评刘易斯的二元经济发展理论》[J].《经济科学》1982年第2期,第63-67页;金祥荣:《刘易斯的古典二元经济发展理论评述》[J].《世界经济研究》1988年第4期,第72-78页。 [29]郭维平、任栋:《哈罗德—多马模型的改进与我国经济增长的最优化》[J].《财经科学》1984年第5期,第52-58页;史晋川:《国民经济增长总量模型分析》[J].《经济研究》1985年第9期,第8-15页;郭克莎:《1979-1988年经济增长的因素及效应分析》[J].《经济研究》1990年第10期,第11-19页;张军扩:《“七五”期间经济效益的综合分析——各要素对经济增长贡献率测算》[J].《经济研究》1991年第4期,第8-17页;李京文、郑友敬、杨树庄、龚飞鸿:《中国经济增长分析》[J].《中国社会科学》1992年第1期,第15-36页。 四、小结 通过回顾改革开放初期我国经济发展理论的探索与革新过程,我们得到了以下认识。首先,随着党和国家工作的重心转移到经济建设上来和思想解放运动的深入开展,国内关于经济发展问题的研究工作在改革开放后愈益繁荣。这不仅体现于相关学术成果的数量大幅增长,还突出地体现于其研究深度和广度的拓展:一方面,理论研究打破了传统教条的束缚,纠正了以往对于经济发展所秉持的一些片面认识,这在关于生产资料优先增长规律的大讨论中得到了集中地反映;另一方面,经济理论界开始成规模地引进国外的相关理论和方法,并有鉴别地加以吸收运用,从而丰富了研究中国经济发展所面临现实问题的手段和视角。与此同时,理论研究成果的丰富和水平的提升为中国经济发展的政策实践提供了不可或缺的智力支持,并进一步推进了发展理念的革新。如这一阶段的研究科学地论证了“生产资料优先增长”并不是实现经济发展的绝对法则,由此指出,以往我们所遵循的重工业优先发展战略也亟需作出必要的调整;相关研究无论是基于传统的政治经济学研究范式,还是基于主流经济发展理论的研究框架,均将技术进步摆在了尤为突出的位置,这在纠正以往片面注重投资积累发展观的同时,从学术研究层面有力地支持了“科学技术是第一生产力”这一科学论断。综上可见,改革开放初期,围绕着经济发展这一问题,党和政府的政策理念与学术界的研究活动之间呈现出了一种良性互动、相互促进的生动局面。 参考文献 [1]《邓小平文选(第三卷)》[M].北京:人民出版社,1993年第一版,第22、116、265、274、372、373、377页。 [2]中共中央文献研究室:《邓小平思想年谱(1975-1997)》[M].北京:中央文献出版社,1998年第一版,第57、112页。 [3]中共中央文献研究室:《邓小平思想年编(1975-1997)》[M].北京:中央文献出版社,2011年第一版,第78页。 [4]中共中央文献研究室:《邓小平年谱(1975-1997)》(上)[M].北京:中央文献出版社,2004年第一版,第325页。 [5]欧阳胜:《论生产资料和消费资料的平衡》[J].《经济研究》1979年第6期,第13-19页。 [6]孟连:《不能片面地把“生产资料生产优先增长”作为安排国民经济计划的出发点》[J].《经济研究》1979年第9期,第16-18、15页。 [7]贺菊煌:《关于生产资料优先增长的问题》[J].《经济研究》1979年第9期,第19-23页。 [8]鲁济典:《生产资料生产优先增长是一个客观规律吗?》[J].《经济研究》1979年第11期,第16-21页。 [9]朱家桢:《生产资料生产优先增长是适用于社会主义经济的规律吗?》[J].《经济研究》1979年第12期,第44-51页。 [10]许兴亚:《生产资料生产的优先增长不是扩大再生产的必要条件》[J].《经济问题探索》1980年第6期,第15-21页。 [11]王金存:《从社会主义国家经济结构的调整看生产资料优先增长规律》[J].《世界经济》1986年第6期,第47-52页。 [12]刘国光、王向明:《对我国国民经济发展速度和比例关系问题的探讨》[J].《中国社会科学》1980年第4期,第3-22页。 [13]刘恩钊:《两大部类关系和生产资料生产优先增长》[J].《经济研究》1980年第2期,第30-40页。 [14]周验昭:《论扩大再生产和两大部类的平衡》[J].《经济研究》1982年第6期,第71-74页。 [15]奚兆永:《积累是扩大再生产的唯一源泉的原理不能否定》[J].《经济研究》1979年第9期,第24-26页。 [16]王永海:《也谈积累是扩大再生产的唯一源泉》[J].《经济研究》1981年第4期,第76-78页。 [17]宋承先、范家骧:《增长经济学》[M].北京:人民出版社,1982年第一版。 [18]余永定:《从FMD模型到社会主义经济增长模型》[J].《世界经济》1982年第12期,第55-61页。 [19]胡乃武、金碚:《国外经济增长理论比较研究》[M].北京:中国人民大学出版社,1990年第一版。 [20]李协和:《谈哈罗德—多马经济增长模型及其应用》[J].《当代财经》1984年第3期,第70-76页。 [21]符钢战:《社会主义经济增长因素与模型》[J].《复旦学报》1986年第5期,第10-14页。 [22]王诚德:《创立社会主义经济增长理论的尝试——卡莱茨基社会主义经济理论初探》[J].《经济研究》1989年第7期,第66-71页。 [23]胡家勇:《卡莱斯基社会主义经济增长理论研究》[J].《中州学刊》1991年第6期,第28-33页。 [24]郭庆旺:《卡尔多经济增长模型述评》[J].《财经问题研究》1990年第2期,第55-59页。 [25]郭庆旺:《罗伯特·索洛的长期经济增长模型述评》[J].《世界经济研究》1988年第3期,第74-78页。 [26]李子江:《索洛经济增长模型介绍与评述》[J].《商学论坛》1989年第2期,第62-71页。 [27]杨宏儒:《内生经济增长理论模型的比较》[J].《数量经济技术经济研究》1991年第9期,第75-81页。 [28]厉以宁:《罗斯托起飞学说的评论》[J].《北京大学学报(哲学社会科学版)》1984年第4期,第29-39页。 [29]范家骧、高天虹:《罗斯托经济成长理论(上)》[J].《经济纵横》1988年第9期,第57-62页。 [30]范家骧、高天虹:《罗斯托经济成长理论(下)》[J].《经济纵横》1988年第10期,第52-56页。 [31]梁小民:《评刘易斯的二元经济发展理论》[J].《经济科学》1982年第2期,第63-67页。 [32]金祥荣:《刘易斯的古典二元经济发展理论评述》[J].《世界经济研究》1988年第4期,第72-78页。 [33]郭维平、任栋:《哈罗德—多马模型的改进与我国经济增长的最优化》[J].《财经科学》1984年第5期,第52-58页。 [34]史晋川:《国民经济增长总量模型分析》[J].《经济研究》1985年第9期,第8-15页。 [35]郭克莎:《1979-1988年经济增长的因素及效应分析》[J].《经济研究》1990年第10期,第11-19页。 [36]张军扩:《“七五”期间经济效益的综合分析——各要素对经济增长贡献率测算》[J].《经济研究》1991年第4期,第8-17页。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】