| “电子秤”偏载误差与传感器有关系吗?调整方法是什么? | 您所在的位置:网站首页 › 手提电子秤如何校准称重 › “电子秤”偏载误差与传感器有关系吗?调整方法是什么? |

“电子秤”偏载误差与传感器有关系吗?调整方法是什么?

|

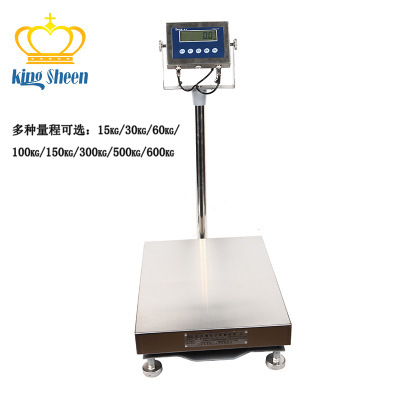

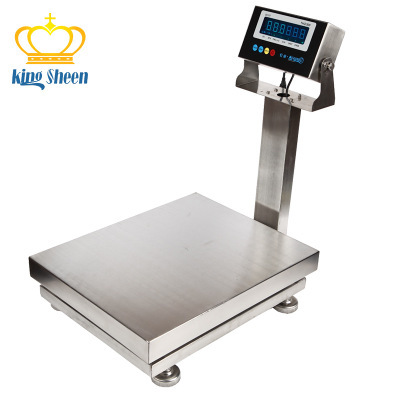

原标题:“电子秤”偏载误差与传感器有关系吗?调整方法是什么? 电子秤作为贸易结算计量器具, 必须进行周期检定。偏载误差作为周期检定时必须检定的项目, 如超出允许误差范围, 就必须进行偏载误差调整。下面就对电子秤偏载误差的调整方法做一浅析。 一、采用单个传感器的电子秤 采用单个传感器的电子秤有计价秤、计重秤、台秤等。这些类型电子秤产生偏载误差的原因是应变片所贴位置的弹性体受力后, 形变不均匀、对称; 从而使同一被称物在秤台不同位置示值不一致。四角误差调整方法 , 通常是采用修正传感器弹性体孔边缘的几何尺寸进行实测修正; 即改变应变片所贴位置的弹性体的截面积。 用锉刀锉显示值最小所对应修正孔边缘的弹性体, 减少的弹性体的截面积, 改变应变力使示值增大; 然后根据四角示值进行修正, 使各角之间差值不超出允许误差范围, 若示值超出允许误差范围, 重新进行量程标定即可。这种方法一般是先锉几刀, 看示值变化量, 然后再逐步接近, 以防止矫枉过正。

二、采用多个传感器的电子秤 采用多个传感器的电子秤有电子汽车衡、电子地上衡等。由于各个传感器的输出灵敏度和输出阻抗不可能一致, 使得在同样载荷下输出不一致, 从而产生偏载误差。要调整各个传感器的输出灵敏度和输出阻抗尽可能一致 , 必须在传感器和仪表间接入调整电路。偏载误差调整方法有以下几种 : 1 采用调整输出信号方式 电子汽车衡基本都采用全并联工作和调整输出信号方式。为保证每个传感器都能正常工作 , 对传感器的参数要求较高, 要求每个传感器输出阻抗和灵敏度系数平均偏差较小; 偏载误差调整大多数在每个传感器输出端串入隔离电阻, 这样能减少传感器输出阻抗不等对传感器总输出的影响; 同时在两输出端并接防短路电阻和可调精密电位器。通过调整电位器, 来微调阻抗灵敏度, 使得各个传感器输出阻抗和灵敏度系数尽量一致来达到偏载平衡; 偏载误差调整电路。R为隔离电阻,一般为 2 1 5kΩ; R f为防短路电阻, 一般为10k Ω; W为可调精密电位器, 一般为 200kΩ。

一般来说, 厂家出厂时, 各个传感器的输出灵敏度系数选用比较接近, 通过微调, 偏载误差可调整过来。可调电位器阻值最大, 输出最大; 可调电位器阻值最小, 输出最小。 (1) 当每个传感器都超差, 但其之间差值不超过允许误差。可用量程调整功能进行标定。 (2) 有时, 厂家生产的传感器不规范, 或改造时选用的传感器输出灵敏度系数平均偏差较大, 用调整电路无法调整偏载平衡。就得把示值最小( 可调电位器阻值最大) 对应的防短路电阻开路, 或串入高值电阻; 在示值最大( 可调电位器阻值最小)对应的防短路电阻并上一定值的电阻, 也可在电源端串入电阻丝, 以达到偏载平衡。 (3) 由于偏载误差调整时, 相邻承重点会互相影响, 调整时要左右兼顾。根据经验, 截面相邻承重点影响约为调整量的40 %; 纵面相邻承重点影响约为调整量的25 %。 2 采用调整输入电源方式 采用调整输入电源方式比较少见, 一般在传感器输入端串入可调精密电位器, 通过调整传感器输入电压, 以达到 e 1 × s 1 = e 2 × s 2 = ⋯ e n × s n , 使得各个传感器输出尽量一致来达到偏载平衡。

三、采用多个数字式传感器的电子秤 随着科学进步, 衡器行业也发生较大变化。近年来, 生产厂家不断推出数字式传感器的电子秤。这样, 通过仪表对各个传感器进行软件调整偏载误差就相当省事。下面以梅特勒 —托利多生产的数字式传感器的电子秤为例, 调整偏载误差。 1 采用角差调整程序自动调整 条件是偏载调节采用压角方式和已知各个承重点传感器的位址。进入参数设定, 根据仪表示, 用恒定物进行压角调整。这种方法仪表不显示示值,必须退出参数设定, 才能进行偏载误差的确定。 2 通过改变传感器偏载系数 当电子汽车衡移位后, 各个承重点传感器的位址已打乱或忘记了各个传感器承重点的位址。则不能用方法1调整。就必须进入参数设定修改传感器偏载系数。根据示值, 判断出所要调整的偏载系数进行修改。根据经验, 偏载系数越大, 示值就越大;偏载系数调整量一般为 0 1 002000/ d 。

总之, 模拟传感器式电子秤偏载误差调整时, 相邻承重点会互相影响, 调整时要左右兼顾、比较烦琐。数字传感器式电子秤偏载误差调整用软件自动调整就相当省事。返回搜狐,查看更多 责任编辑: |

【本文地址】