| 黄永玉:走出凤凰城,看尽太阳下的风景 | 您所在的位置:网站首页 › 我想看凤凰咋画 › 黄永玉:走出凤凰城,看尽太阳下的风景 |

黄永玉:走出凤凰城,看尽太阳下的风景

|

正是在故乡与家庭的这样一种氛围里,黄永玉与众不同的多方面文学能力才得以孕育而滋长。

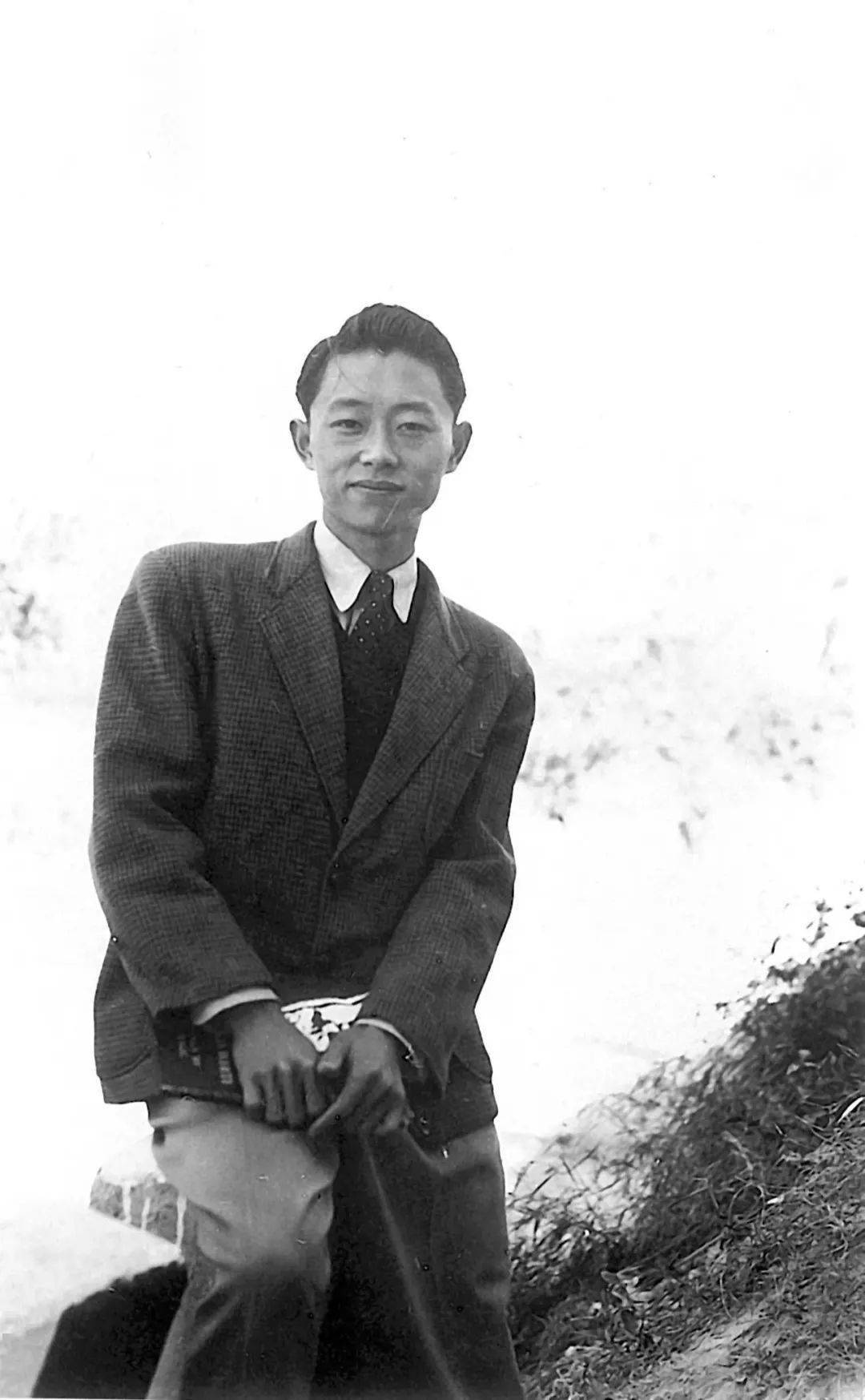

黄永玉13岁左右的照片 早在黄永玉举家离开香港之前,沈从文曾于1950年9月12日致信梅溪。沈从文得知他们已有计划到北京生活,为之兴奋。沈从文先生写道: 读你们的来信,说到将来会来北京住下去,我是如何高兴!趁我头脑还能得用时来,有些对于工作的本质理解,有些看法,有些未能完成的理想,有些具发展性和延续性的工作经验,一定会对于永玉有用处的。 …… 永玉将来还得到东北去走走,西北走走,看看云冈敦煌,和黑龙江的黑土,鞍山大铁矿,以及内蒙古包中的大小蒙古人,这一切对你们都需要,学画和文学全需要。可得先有个准备条件,即把身体弄好。你们两人都得在健康上也努点力。 (沈从文致梅溪,一九五〇年九月十二日)

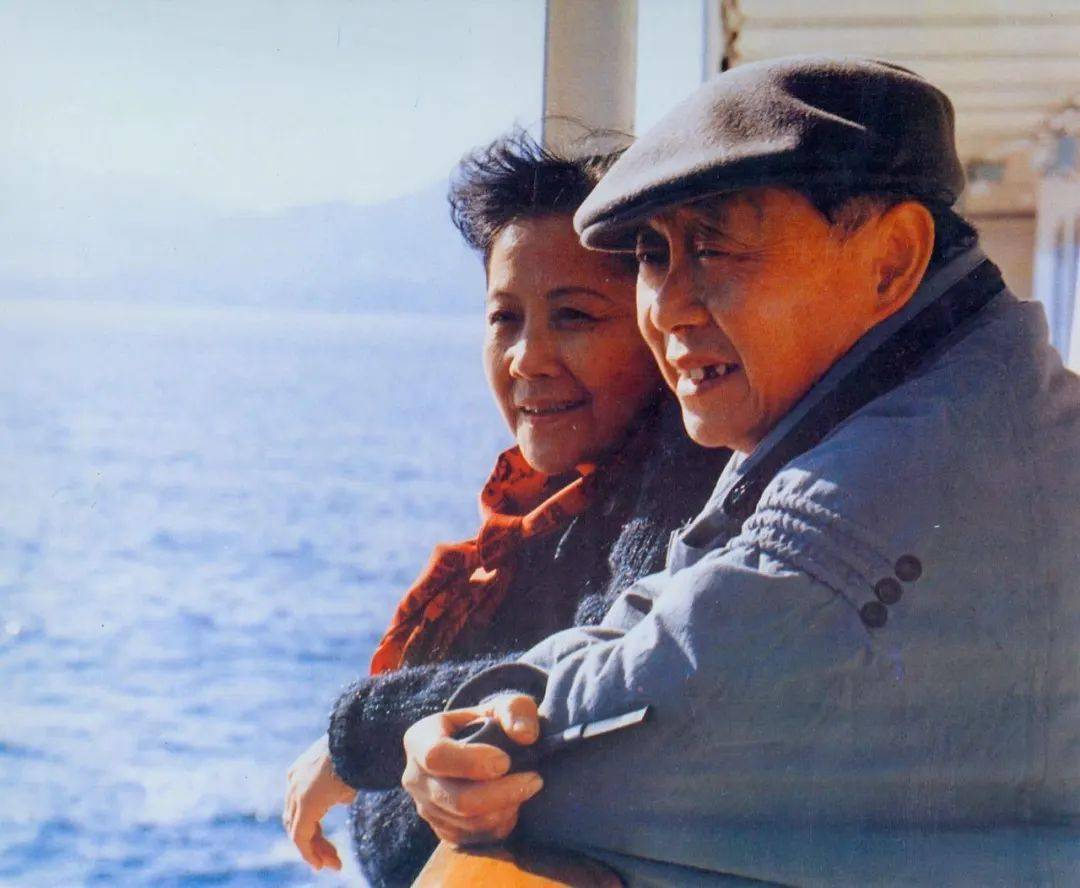

黄永玉与梅溪夫妇

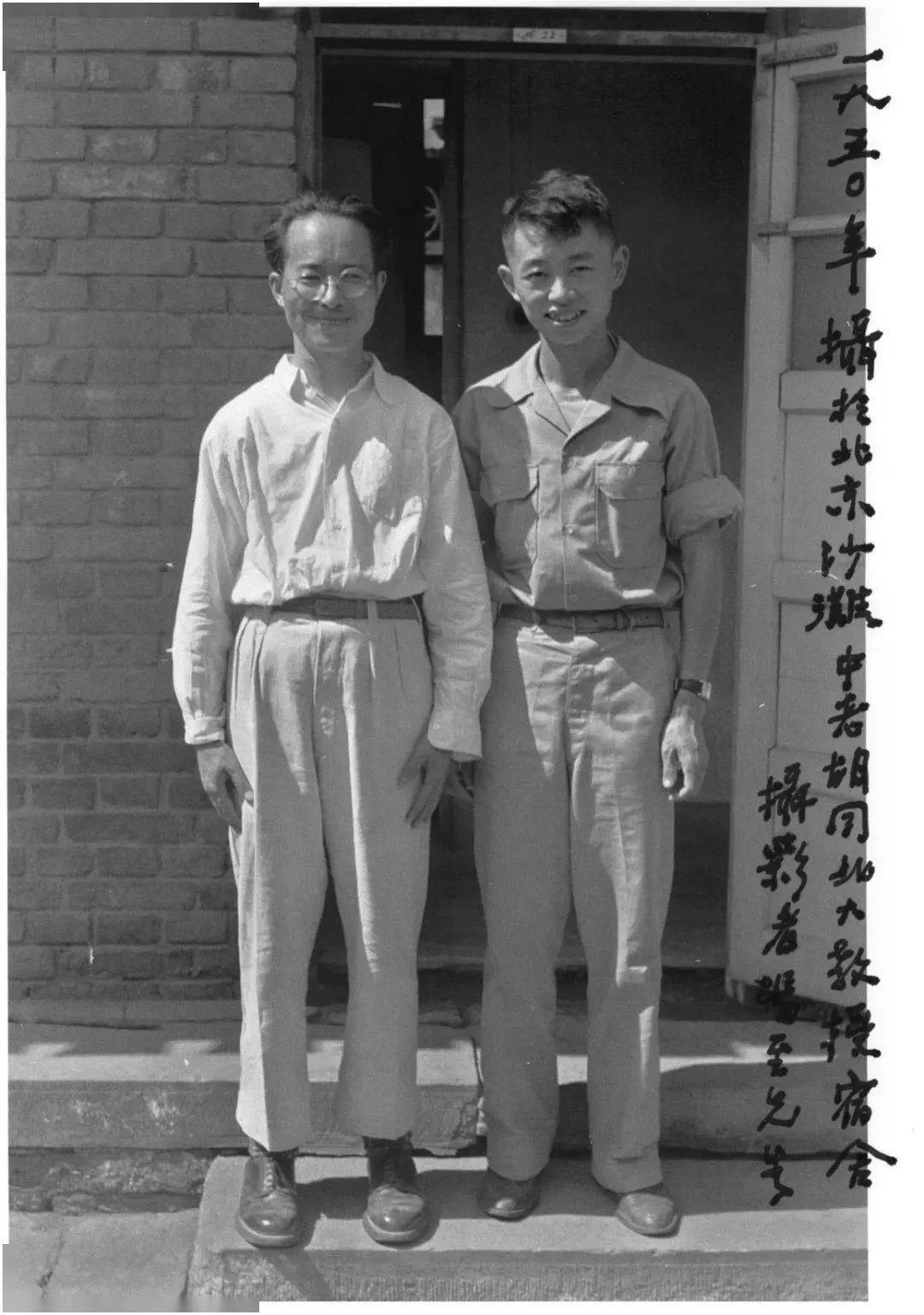

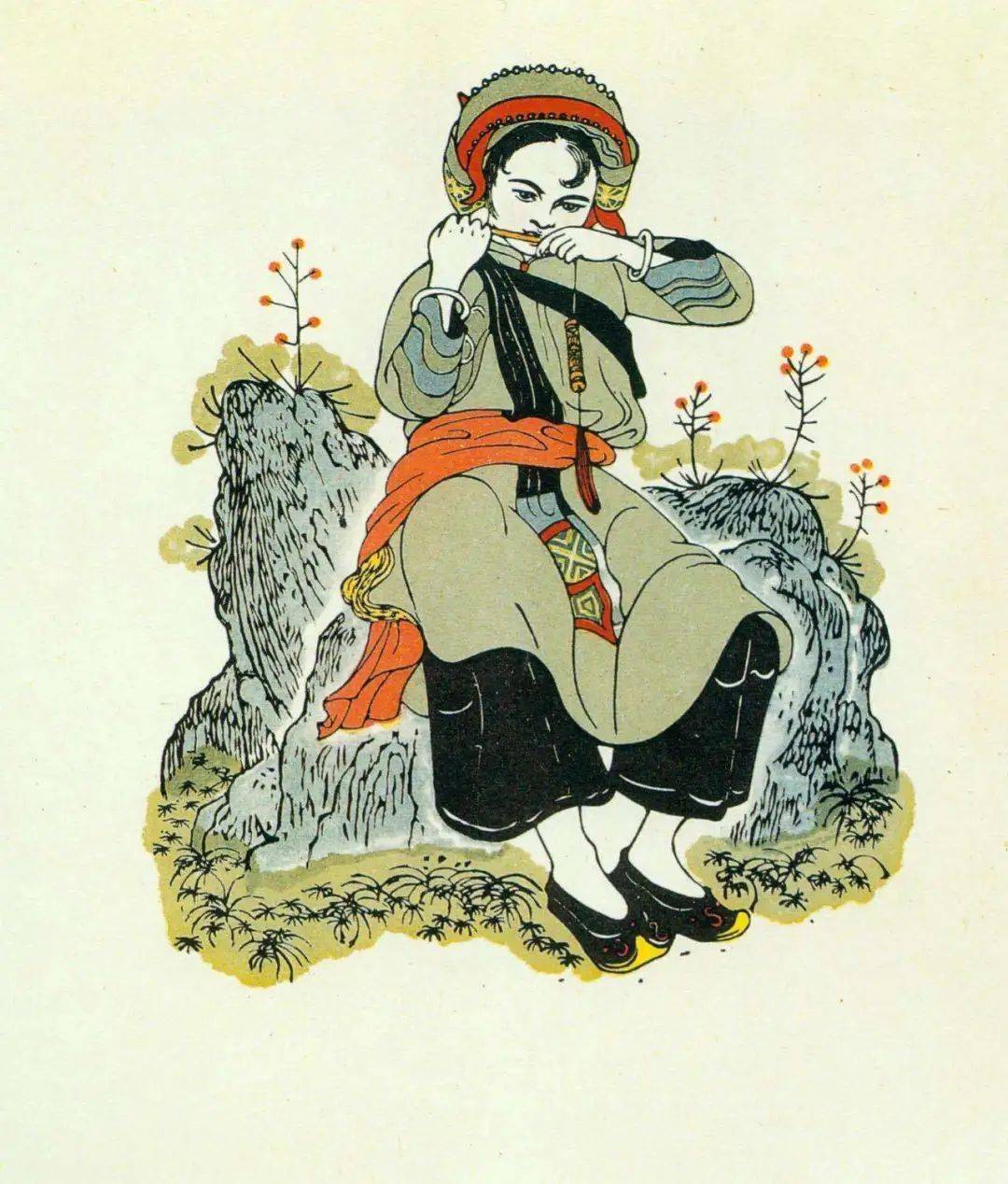

1950年黄永玉来到北京,与沈从文见面。(拍摄者为诗人冯至,早在1923年,沈从文就与冯至有了往来。) 如同沈从文之前在信中所建议的,黄永玉从香港归来不久,几度走进东北大兴安岭森林,扎扎实实地一住就是几个月,在伐木工人之间体验生活,创作反映森林生活的木刻作品。 他又走进荣宝斋,向老艺人学习传统套色木刻工艺,之后,他到云南少数民族山寨采风,一住又是几个月,最后为长诗《阿诗玛》创作出一组套色木刻插图,这些作品,堪称黄永玉50年代的艺术代表作。

黄永玉画阿诗玛

黄永玉画阿诗玛吹口哨

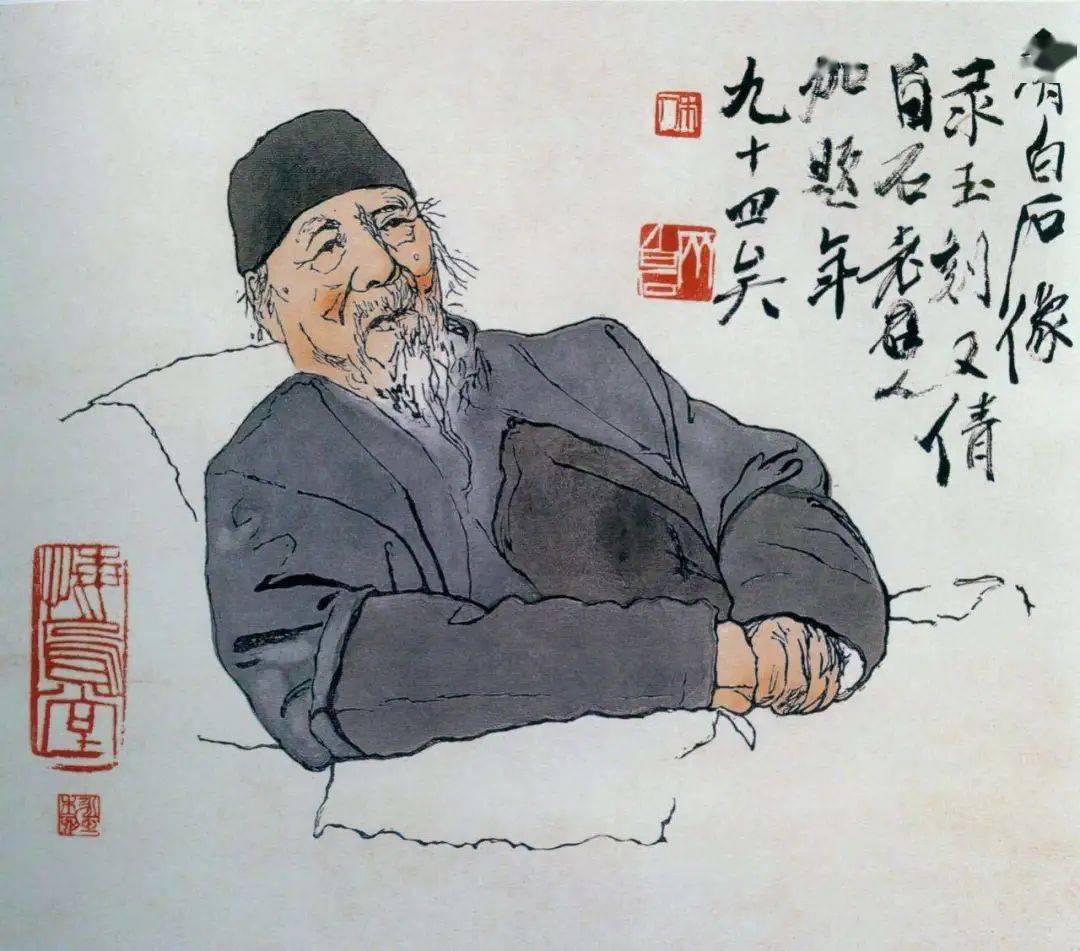

黄永玉画齐白石肖像 可以说,来到北京的最初几年间,黄永玉的主要精力都用在长时间的民间采风与艺术的提升之上。 黄永玉先生在香港1951年举办香港思豪酒店个人展览,汪曾祺在香港《大公报》发表文章,认为黄永玉身上具有难得的天赋。由画谈起,又不仅限于此。 他写道: “永玉是有丰富的生活的,他自己从小到大的经历都是我们无法梦见的故事,他的特殊的好‘记性’,他的对事物的多情的,过目不忘的感受,是他的不竭的创作的源泉。”(《寄到永玉的展览会上》)

1951年,汪曾祺致黄永玉《寄到永玉的展览会上》

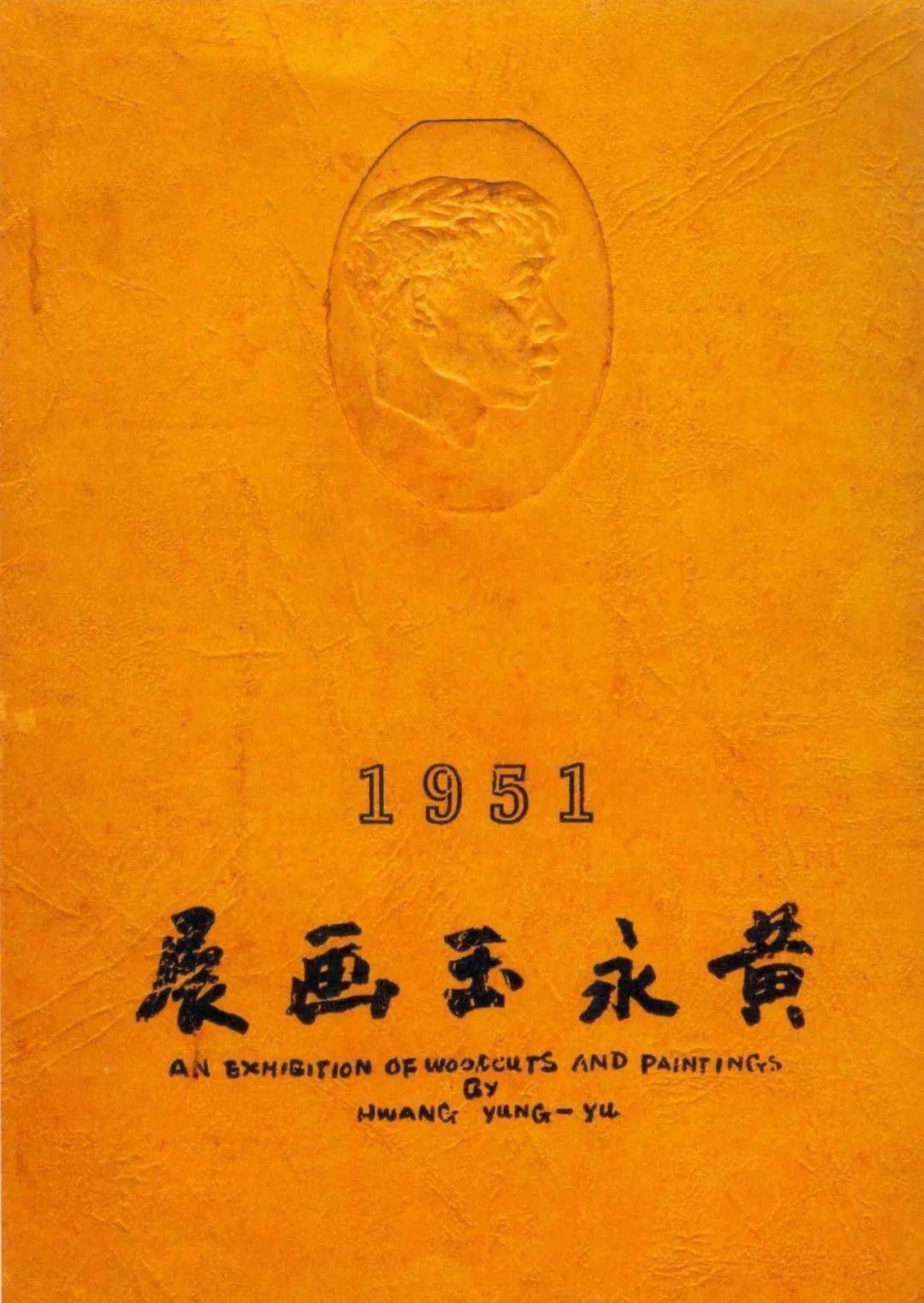

1951年,香港思豪酒店画廊,黄永玉个人画展请柬。

黄永玉在画展会场

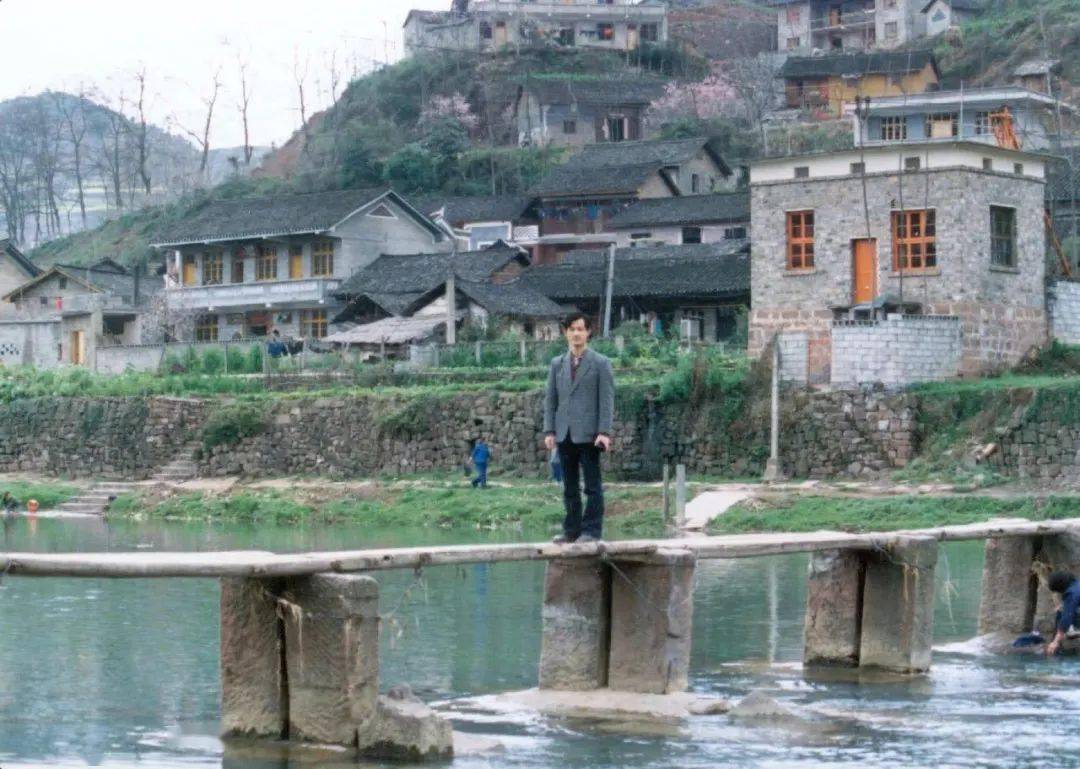

黄永玉在香港 记得1989年清明时节,黄永玉先生请我去长沙。我们乘坐汽车,一路前行。经过常德、桃源、张家界、金鞭溪、王村、古丈…… 之后,我终于来到湘西的凤凰县。在凤凰县里,我看到汉学家倪尔思先生,看到瑞典朋友们沿途行走“沈从文走过的路”。

1989年4月初,从瑞典来到凤凰的游客,他们走“沈从文走过的路”。

倪尔思在香港参观黄永玉先生的画展

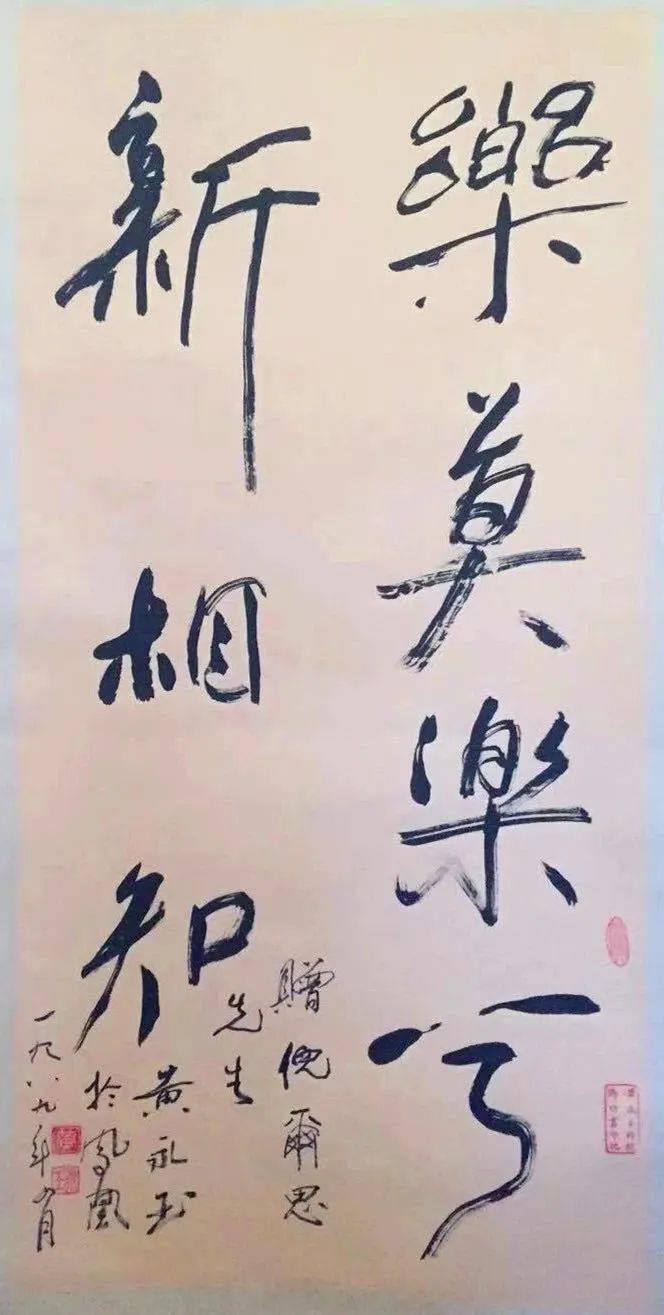

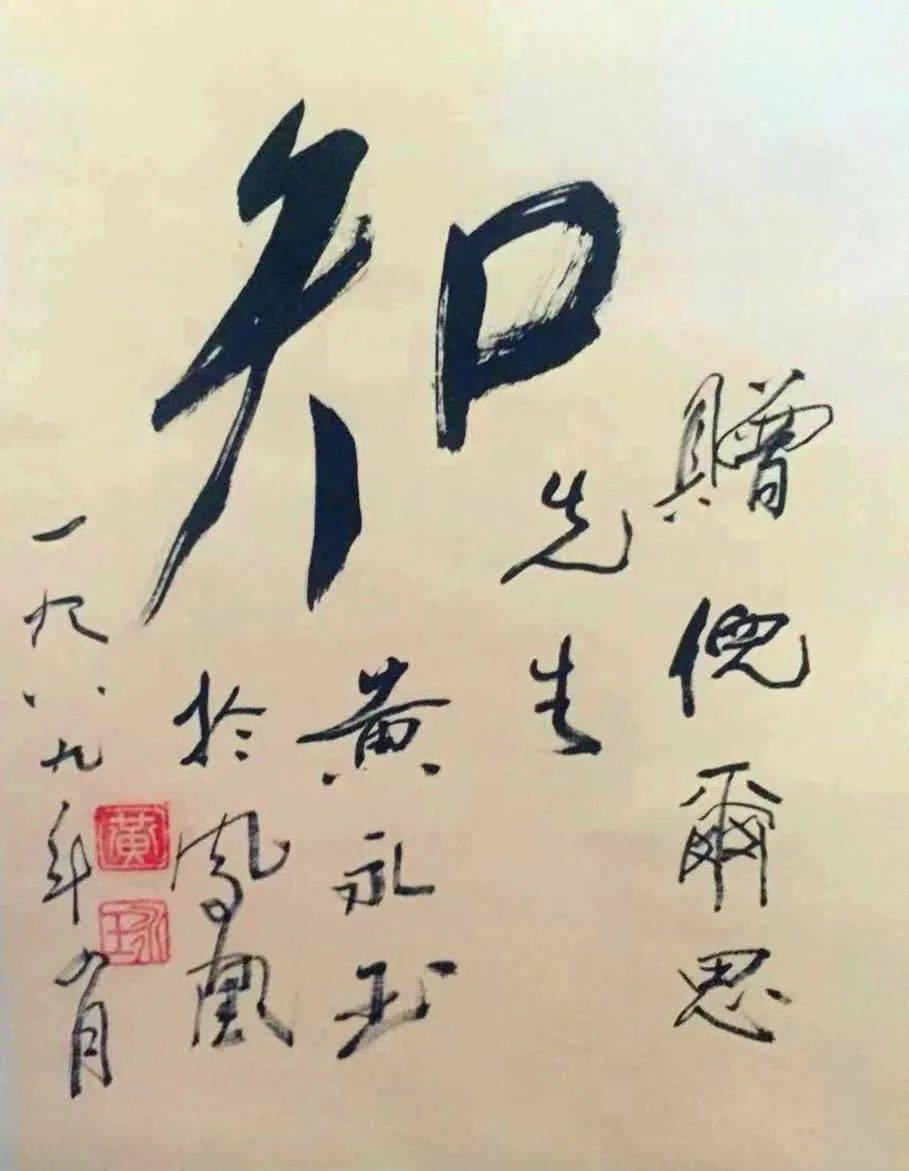

1989年4月初,黄永玉先生为汉学家倪尔思题写“乐莫乐兮新相知”

1989年4月初,黄永玉先生为汉学家倪尔思题写“知”

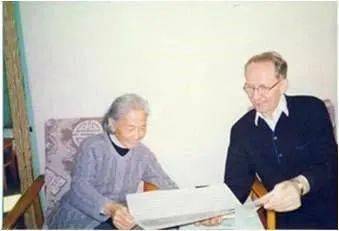

90年代初,汉学家倪尔思与沈从文夫人张兆和的合影

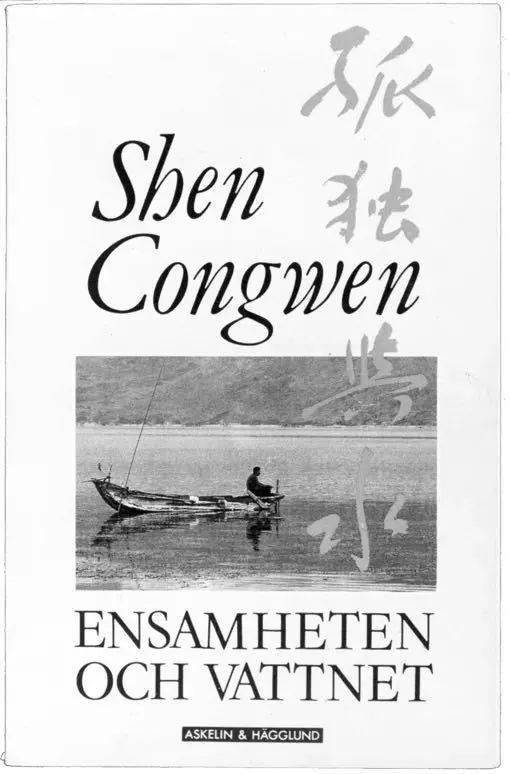

张兆和女士为倪尔思的瑞典文题赠《孤独与水》 走进凤凰县,我写下第4日的4月6日笔记: 第4日 今天在凤凰城游览一天,上午和黄永玉及全部同行转北门、沙湾等。下午,我和吴铎、邓柯、香港姚先生一起在街上闲逛,几乎将全城大半都转到了。晚上黄永玉家请大家吃饭。 凤凰城经过七十多年的变迁,当然不再是沈从文成长期的那个模样。新式楼房、公路已经将城区扩大好几倍,那个小小的、以大石块砌成的圆城一样的镇筸已不复存在。 与新市区随之而生的是和许多地区一样嘈杂,一样灰尘飞扬的十字街口,以及大同小异的商店门脸。走在这样的街道上,我无法捕捉到亲切的感觉,如果不是身边响起的湘西方言,我会认为自己就行走在北京或南方的任何一个城镇。更谈不上发现一点儿在沈从文作品中早已熟悉的那么多习俗。 我最想看到的不是沈从文的故居,不是他读小学的文昌阁,而是那座桥上有二十四间铺子的东门桥。最早在沈从文的《湘行散记》中知道了它,后来又从黄永玉先生的《仿佛是别人的故事》中进一步熟悉了它。 黄永玉写道,这是 “一座挂满了高高低低房子的三拱桥。桥上俨然一条街肆”。沈从文写道: “那桥两旁一共有二十四间铺子,其中四间还是桥垛墩。” 沈从文当年遇病时,父亲为他找的一位卖卦算命兼卖药的寄父便在这座桥上开着药铺“滕回生堂”。一九三四年,与家乡分别十二年的沈从文回到凤凰,重又登上这座桥,药铺依然,但寄父已死去。 在介绍意大利佛罗伦萨书中曾看见河上也有一座虹桥,也是盖着房子,于是对凤凰的这座桥街,我便神往已久了。

1989年4月初,李辉在张家界

1989年4月,李辉在凤凰的台阶上

1989年4月,凤凰城水面

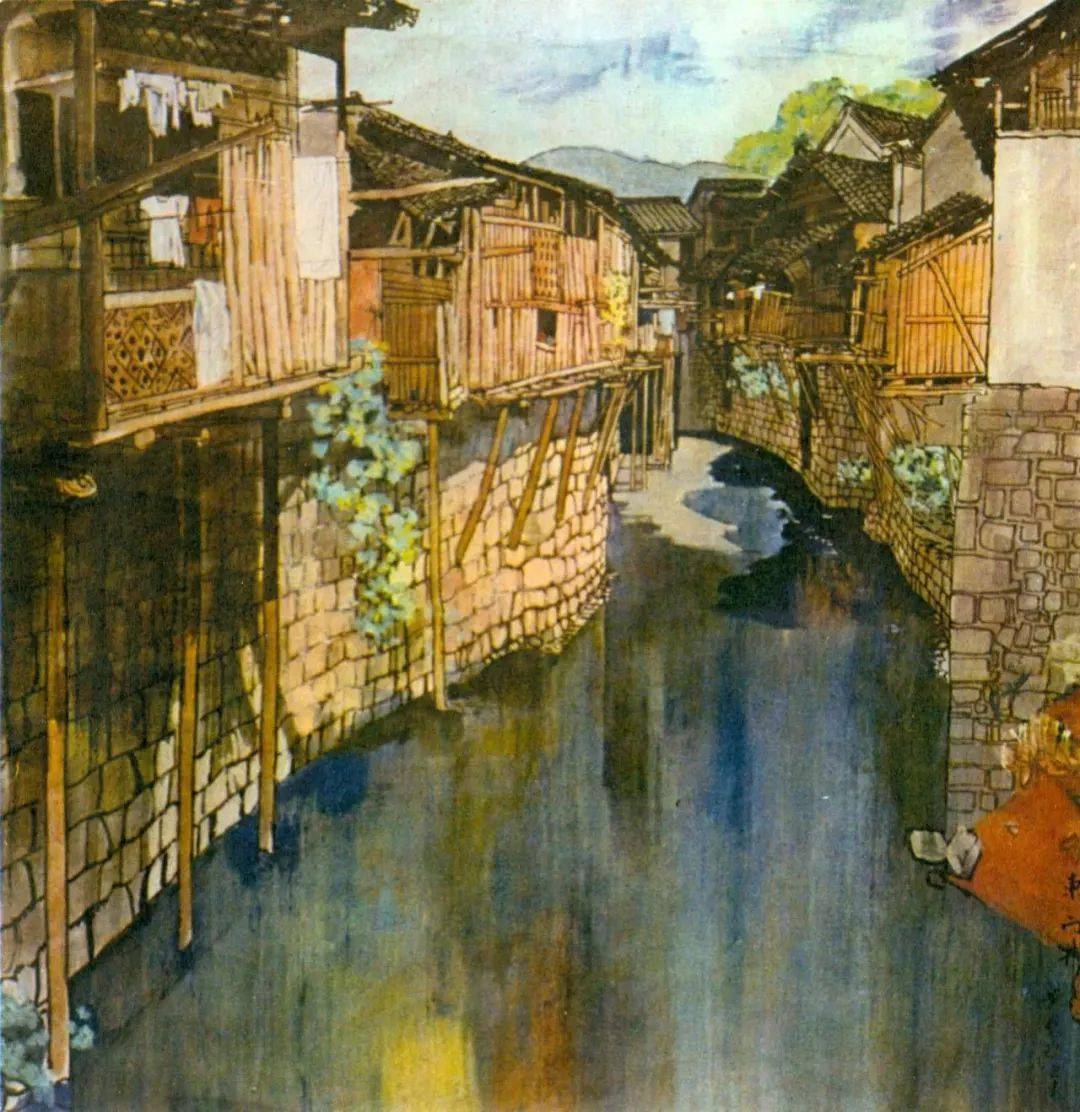

凤凰的虹桥终于落成 我们登上桥,桥上除了栏杆,一切皆无。我不想相信这就是曾有二十四间铺子的那座桥,然而黄永玉先生肯定的回答,显然无情地将遗憾抛向了我。“我前两年建议县里重新恢复。”他又说,似乎为了安慰我,或者是他为了自己的美好的记忆增加一点儿希望。 他指着桥告诉我,过去建在桥上的铺子,一般前面是柜台,后面是住房,且有一部分是在桥外。桥下清清的溪水流过,从窗户里可以俯视各式各样的小船驶过。 沈从文自己也说过,这座桥上的铺子,每到端午时节,便如《边城》中一样,河下赛龙舟,从桥洞下面回过身时,桥上就有人用叉子挂着鞭炮悬出吊脚楼放。说到这些时,黄永玉脸上流露出惋惜,这些甜蜜的印象毕竟属于流逝的岁月。 尽管桥上街市已经荡然无存,我们认为站在桥上欣赏溪水和两旁的景致,是凤凰城的最佳处。这一带的溪水,人称沙湾。岸边一溜儿吊脚楼,时间久长,木板均呈乌色。站在桥上望去,澄碧的溪水,映着吊脚楼,一位老渔民正划着一只小舟,几群鸭子悠闲地游着,一群群女人,挥着棒槌,正在洗衣,啪啪的杵衣声,清脆脆。 如果不是身旁香港记者的电视摄像机成为强烈的古今反差,这景观是会令人陶醉于安静的、富有诗情画意的田园风韵之中的。

1989年4月,凤凰老门楼

1989年4月,李辉在金鞭溪

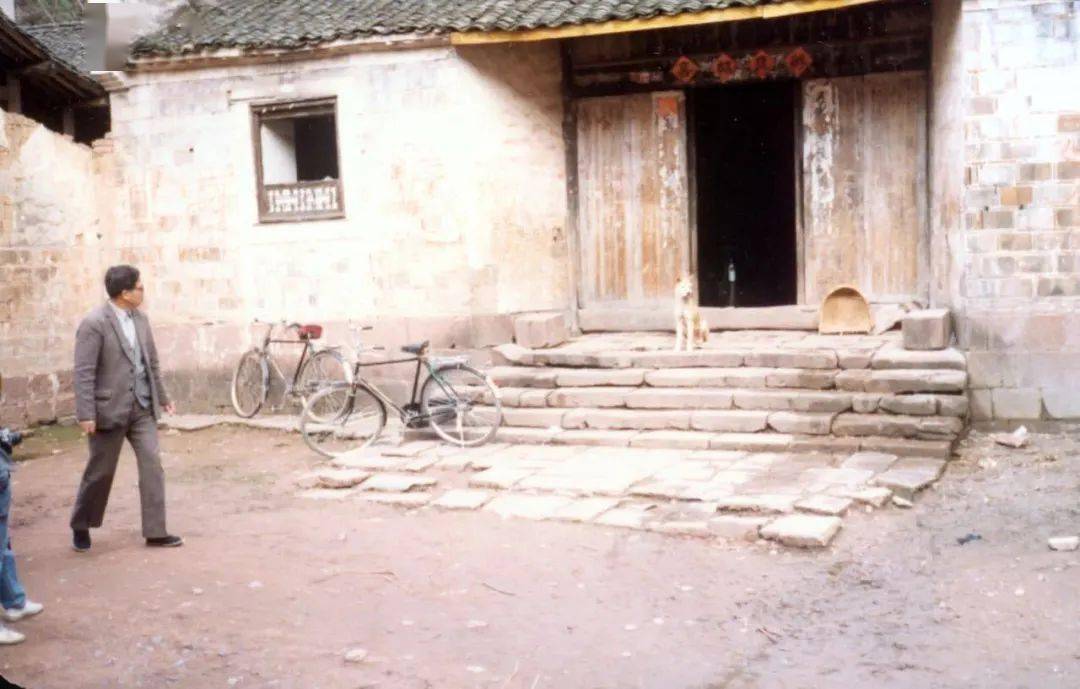

1989年4月,黄永玉划船去小岛上“打波斯” 溪水又叫沱江,宽约百米,仔细一看,仅仅水流,也不是旧时模样了。再隔一段距离,便由人工筑一小坎,水多时漫过石面哗哗流下,水少时,我想便会逐级分割为一截截的清波。它再也不会如过去一无阻挡地流过了。我想大概这是因为公路通车之后,人们不再利用水路的缘故。 站在桥上往东看,溪水流约半里便折向南,正对着我的是一座山口就在溪水拐脚之外,有一座新建的石塔,看过之后知是新近两年建筑的万名塔,即民间捐款修建的,石碑上刻着捐款人的名字和数目,个人中以黄永玉最多,计四千七百元。 过桥之后即到了过去的城外。但此处有一点与别处不同,沿着溪水,铺着青石板路,平且宽,在相距约二百多米的两处,分别筑有由红石块修的小门洞,黄先生告知这是过去的城外小桥,进城的必经之路,为了城内安全,这里每到夜间会和城门一样关闭起来,且有更夫。现在当然成为陈迹。苗民女人挑着水灵灵、绿盈盈的菜苔不时穿过,年轻人骑着自行车也是旁若无人地威风而过。 就在这两座门洞之间的青石板路上,黄先生指着一条窄小的岔巷告诉我,现代书法家、南社诗人田名瑜的家就在那里面。田名瑜这个名字少为人知,我更是第一次听说。 黄先生讲,田名瑜在二十年代至一九四九年,曾做过七任县长,最后一任即是在家乡凤凰县任县长。但他从不让太太跟随他享福,而是一直在家中纺线。人们笑他是土包子,可他依然如故,执政多年,两袖清风,为人尊敬。 说到这些,黄先生满腹感慨。我能理解他由故人而联想现实的心情,我不由对凤凰人更为钦佩,出文人沈从文值得骄傲,出清官田名喻同样值得骄傲。 我找到田名瑜的故居,一条黄狗立于台阶中间,一间普普通通的瓦房,主人早已更换,旧踪何处寻?我拍下了一张照片。

1989年4月寻访老街田名瑜的老宅,李辉拍摄这条黄狗 仍然是在沙湾面对大桥和吊脚楼的这条石板路上,我们漫步闲聊。我发现离田名瑜故居不远处的一户人家,贴着一幅极为特殊的对联: 早三两晚半斤足矣够矣,日三餐夜一宿悠哉够哉,横联是:知命乐天。俨然一幅知足者常乐的典型中国人的心态。 这幅对联引起我对其他对联的注意。另一户门对溪水的人家的对联也写得很妙: 门对清波天上水中双日月,眼观世物绿水红艳即文章,门联的意思也与前面一家类同:要想欢心畅意,必须养性达观。 待我们下午在城里转过几条旧时窄小的、长长的街道之后,便得出第一个印象:凤凰人过得很悠闲。街上的人似乎都那么宁静,与世无争,下棋的,看电视的(许多家里白天都开着电视),笼着手闭目养神的。 男男女女,老老少少,好像没有上班的概念,仍然如几十年前,甚至一百年的祖先一样在这悠长的街巷里消磨时光。

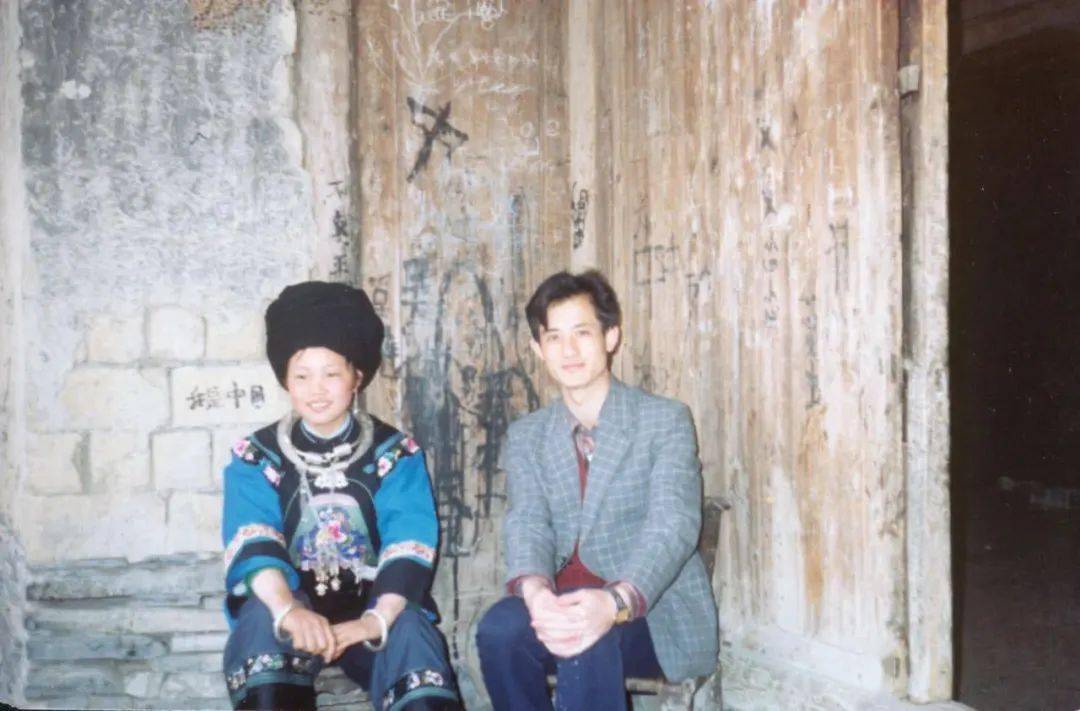

1989年4月,李辉与苗族女孩的合影

1989年4月初,李辉在山上与农家烤火。上面熏烤的是腊肉、兔子。

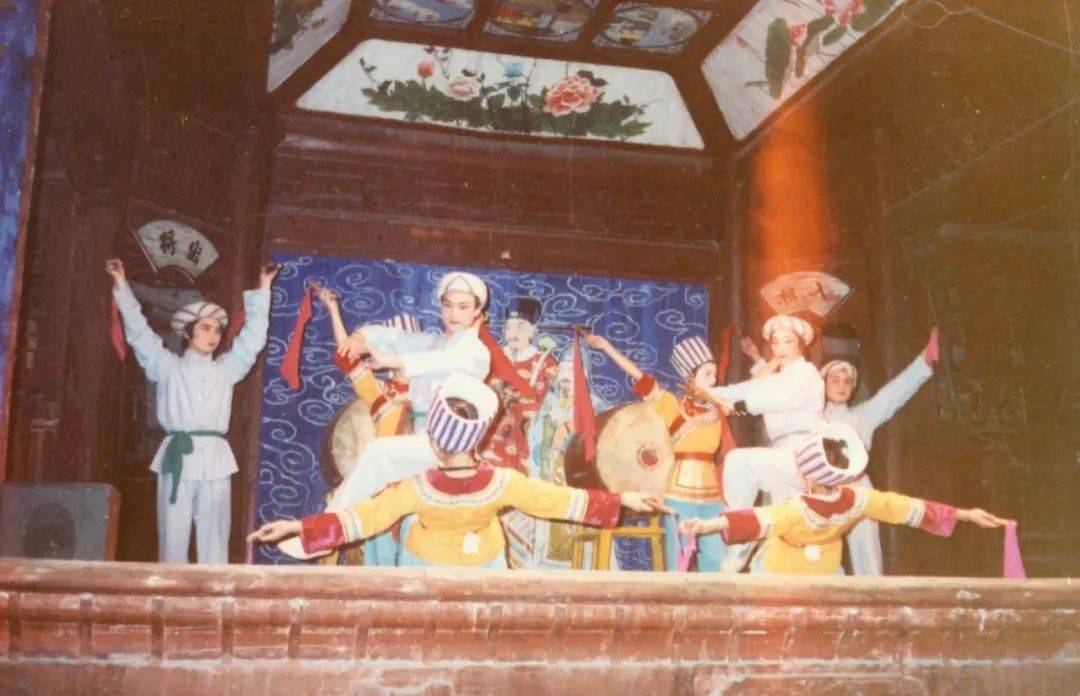

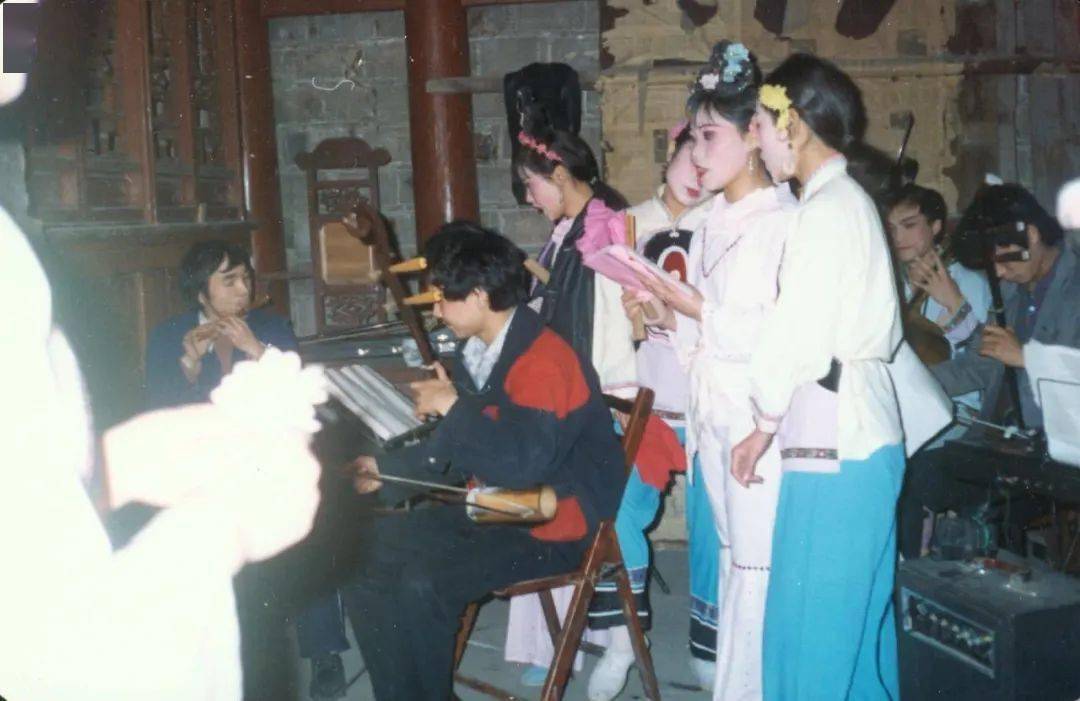

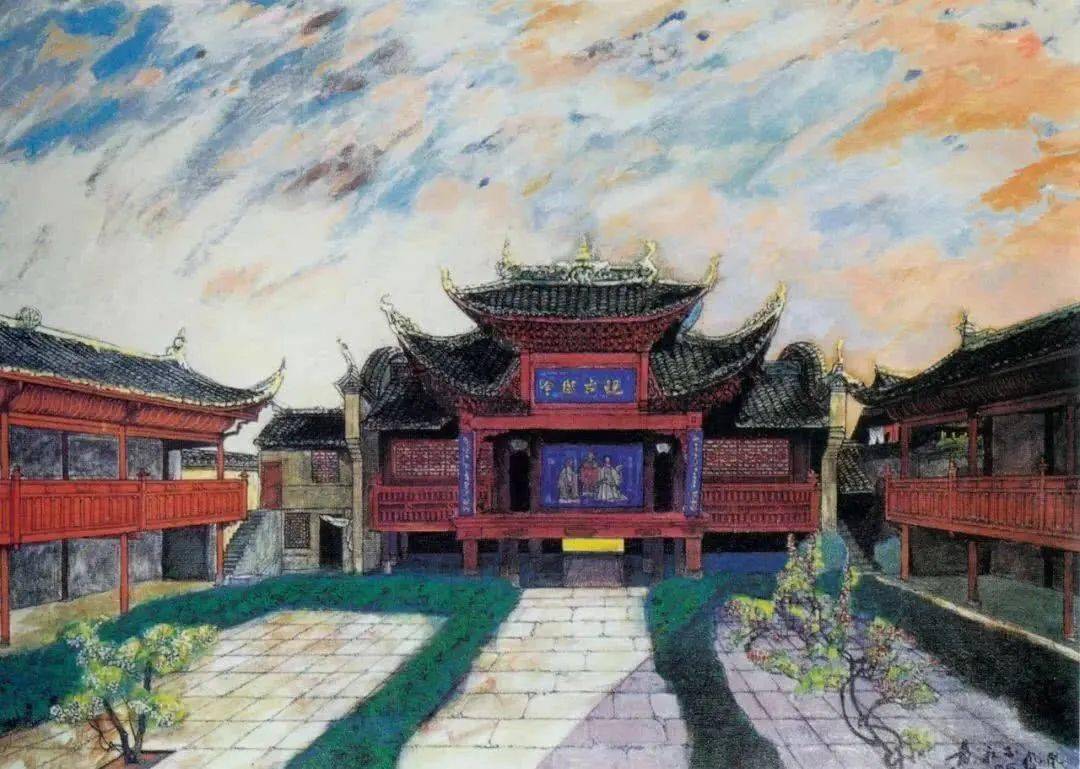

晚上看当地剧团演出 我知道我们看到的只是表面,只是这一时刻的绝对不全面的面貌,但我宁愿这就是真实的一切,宁愿这里的人们以自己的生活和性情,印证上面的对联所期望的另一人生境界。 看多了对联——它们有的可以肯定是出于自我创造——,我们都感到一种浓浓的文化的氛围。因为有许多佳联,不是一般文化修养的识字人所能构思出来的。 昨天晚上,在观看演出时,我就记下了戏台两侧圆柱上的对联: “数尺地方可家可国可天下,千秋人物有贤有愚有神仙”。横联为:观古鉴今。黄永玉讲这对联即是这里文化人自己编的,他还为之润色,将“数尺舞台”改为现在的“数尺地方”。“这里的人可有本事哟!”他操着乡音说,语气之间,甚是自豪。 这自豪完全有理由。今天,在文庙附近,我看到的一幅对联,更加使我相信这一点。一家门楼齐整的住户,对联较长,上联为:祖居邻关圣我居傍孔圣门庭有幸,下联为:老宅望魁星新宅出文星世代逢春。横联为:存厚率真。 从对联内容看,这家人家祖辈一定是清代官至将军,今又有文人或科学专家出现。他们的曾祖辈会不会如同沈从文的祖父一样呢?沈从文写过,当时凤凰人有四人在湘军中军衔最高,在二十左右时同时得到满清提督衔,一位是他祖父沈洪富,一位是田光恕。那么我猜想,这户人家十有八九是沈之外的另外三家的后代。明天不妨打听一下。 和对联并存的是墙上的一些标语口号,它们引起的不是喜悦,不是好奇,而是沉思。还是在田名瑜故居附近的墙壁上,随处可见五十年代残留下的标语痕迹。这些不同运动时期的标语,都是用红土写在墙上,三十几年过去,已经难以辨认。 我想见到沈从文的弟妹的心情更急切了。下午转到“沈从文故居”,不巧,门锁上,居住此间的她外出了。我一定要见到她,听她谈谈沈从文的弟弟沈荃镇反时误杀,一九八二年被平反的情况,更想听听她这些年的经过,她对沈从文的了解。 晚上见到当地的一位收集文史资料的同志,他说手头有一些关于沈荃的资料,约好明天带给我看。我等着明天。(1989年4月6日) 在凤凰城,于我而言,记录这些点点滴滴的记忆,也是不可多得的留存。

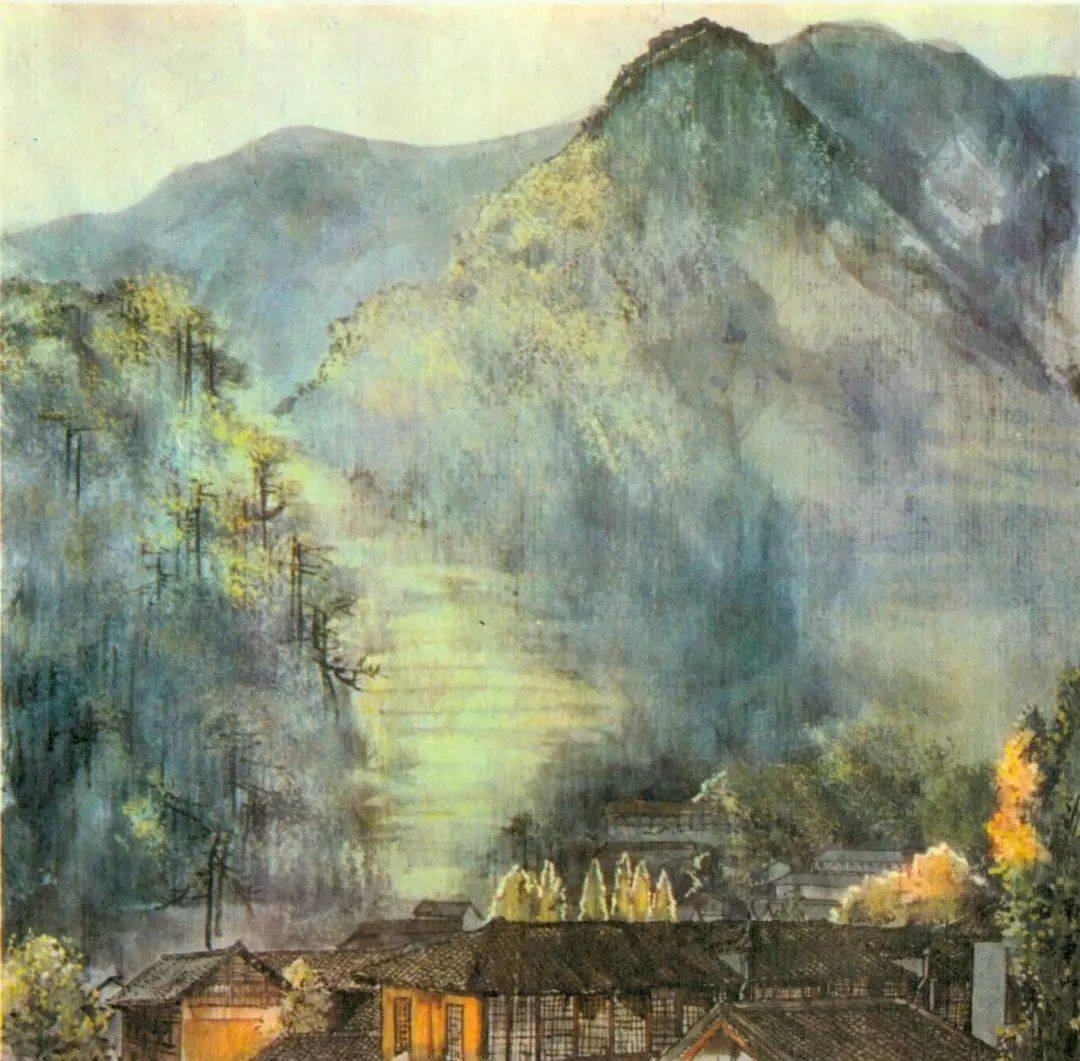

黄永玉先生笔下的凤凰县城《沱江回梦》

黄永玉先生画凤凰南华山

黄永玉先生画凤凰街景

黄永玉先生画凤凰家乡的戏台 许多年之后,1974年发生了“黑画事件”。大约30年之后,万万没有想到,文中所提及的涉及“黑画事件”的批示原件,竟然在2008年的春天浮出水面,并令不少收藏爱好者眼睛一亮。蛛丝马迹,机缘巧合,最终它凑巧落在我的手中。 薄薄一页纸,分量何其沉重!

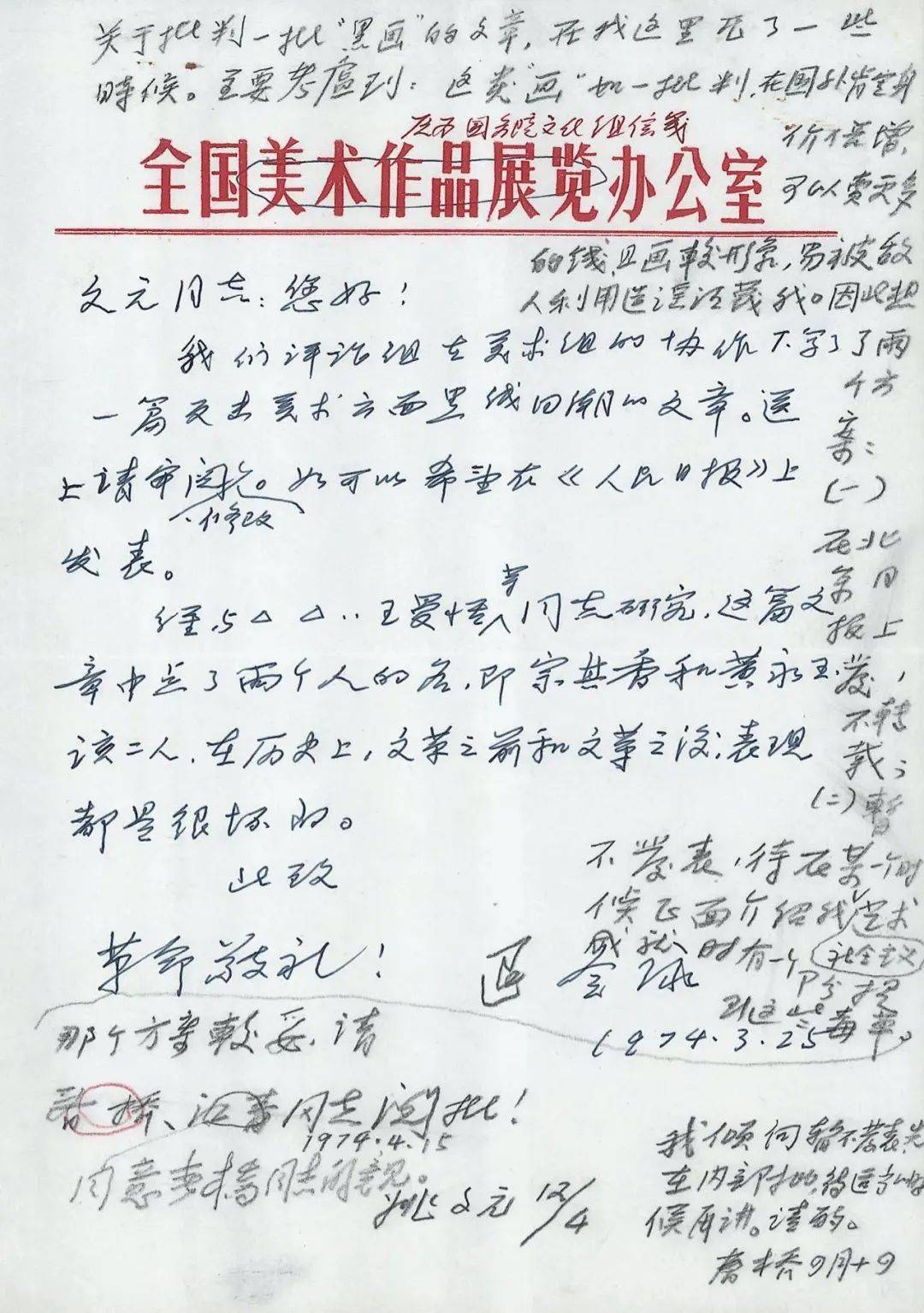

于会泳关于宗其香、黄永玉及“黑画”的批示 于会泳1974年3月25日写给姚文元的一封信,在上面先后做批示的依次为姚文元、张春桥、江青。于会泳用的是一页“全国美术作品展览办公室”的红头白底信笺,不知为何没有用“文化组”的公文信笺,也许因为文化组是临时部门,当时尚无信笺。 文元同志:您好! 我们评论组在美术组的协作下写了一篇反击美术方面黑线回潮的文章。送上请审阅、修改。如可以希望在《人民日报》上发表。 经与xx……王曼恬等同志研究,这篇文章中点了两个人的名,即宗其香和黄永玉。该二人,在历史上、文革之前和文革之后,表现都是很坏的。 此致 革命敬礼! 会泳 1974.3.25 收到于会泳的请示后,姚文元并没有马上批复,而是拖了两周之后,才于4月12日作出批示,并送呈张春桥和江青。姚文元批示用铅笔而写,由上而下,在空白处随意写来,布局颇不规范。批示如下: 关于批判一批“黑画”的文章,在我这里压了一些时候。主要考虑到:这类“画”如一批判,在国外肯定身价倍增,可以卖更多的钱,且画较形象,易被敌人利用造谣污蔑我。因此想了两个方案:(一)在北京日报上发,不转载;(二),暂不发表,待在某一时候正面介绍我社会主义艺术成就时有一个部分提到这些毒草。那个方案较妥,请春桥、江青同志阅批! 姚文元12/4 两天之后,4月14日,张春桥做出批示: 我倾向暂不发表,先在内部批,待适当的时候再讲。请酌。 春桥 四月十四 一天之后,4月15日,江青最后做出批示: 同意春桥同志的意见。 1974.4.15 读了这些批示,“初澜”文章之所以“夭折”之谜,应该说终于水落石出了。 湖南美术出版社后来出版精装本《传奇黄永玉》一书,于是,我就将此封信呈送黄永玉先生——他是“黑画事件”当事人,由他收藏此文献,有着特殊意义。

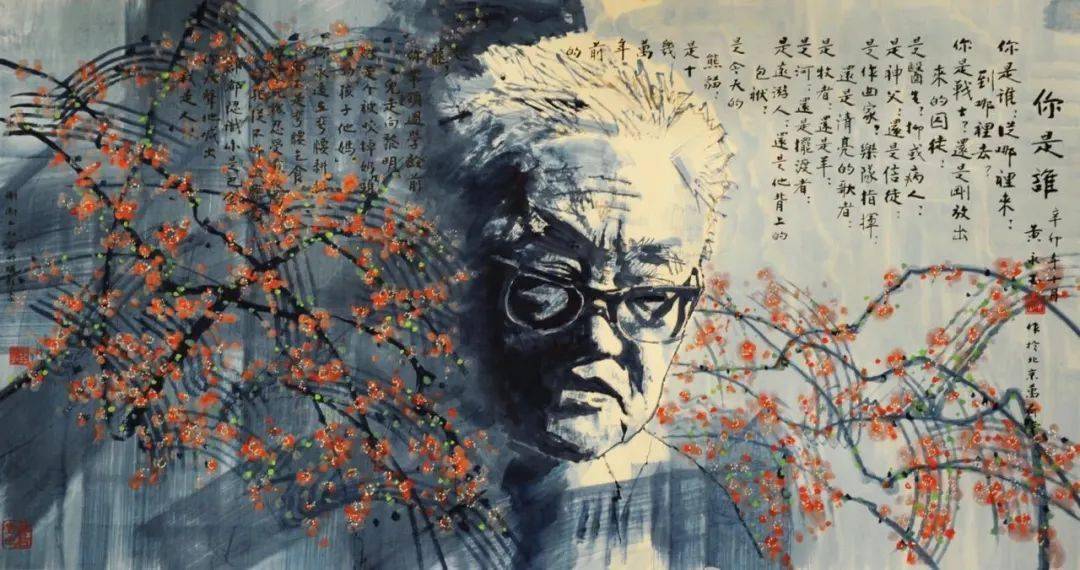

黄永玉先生画巴金肖像与题诗《你是谁》

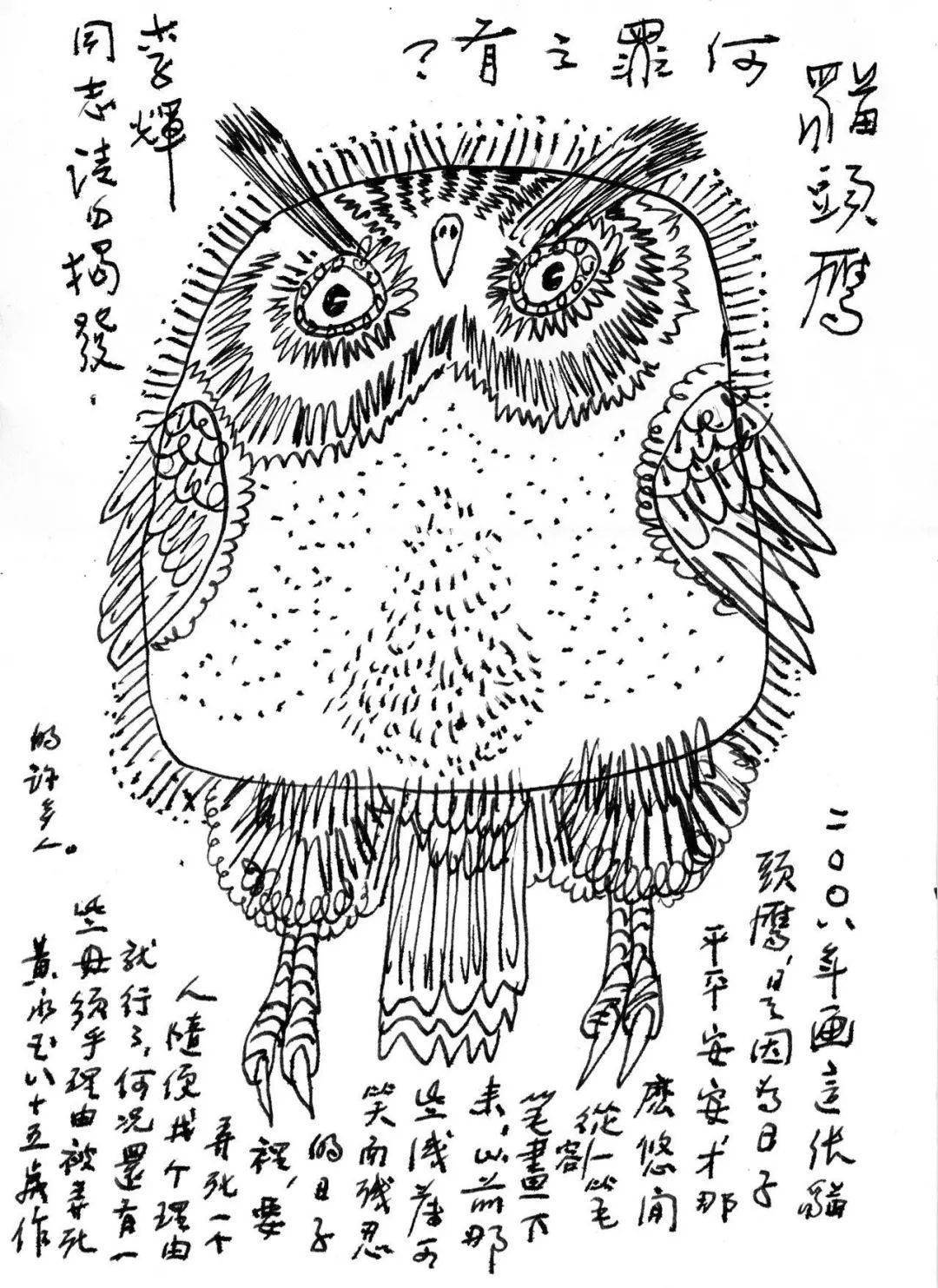

2008年,黄永玉画猫头鹰 1979年的岁末,黄永玉先生写下《太阳下的风景》。 《太阳下的风景》以写表叔沈从文为主,勾勒与渲染出大时代里一个小人物的坎坷命运,顽强生命力之中含蕴着浪漫、柔情、忧郁、感伤与悲怆。这篇散文,其实也是写故乡凤凰城的文化风情、历史变迁,写父母一辈的命运与时代的对应关系。 作者具有画家的眼睛与调度能力,善于描绘出一个个生动的、色彩斑斓的生活场景。他如创作小说一样,灵活而恰到好处地运用对话,使散文的叙述顿时具有活力与动感。 当他以画家与小说家的综合才能写作这篇散文时,笔下缓缓流淌而出的,恰恰是中国当代散文久违的真挚情感、个性化语言、不拘一格的起承转合。 在文章最后一段抒写漫溢诗意的历史感: “我们那个小小山城不知由于什么原因,常常令孩子们产生奔赴他乡的献身的幻想。从历史角度看来,这既不协调且充满悲凉,以致表叔和我都是在十二三岁时背着小小包袱,顺着小河,穿过洞庭去‘翻阅另一本大书’的。”(《太阳下的风景》) 黄永玉先生对语言极为敏感,每到一地,能很快地掌握当地方言,讲故事时,可以惟妙惟肖地模仿不同人的声音与语气。 记忆力令人叹服,精于对细节的描述。擅长观察,尤对形象、外貌、景物、格局等有出色的把握与描述。 黄先生的书画、散文、诗歌、长篇小说、紫砂壶等,其实都十分精彩。《老婆呀,不要哭》、《沿着塞纳河到翡冷翠》、《永玉六记》、《比我老的老头》、长篇传记小说《无愁河的浪荡汉子》等,一直留存心中。 黄永玉先生今年已经96岁了,一直抒写着自己一生起伏跌宕的蔓延故事…… 2020年5月下旬,看云斋

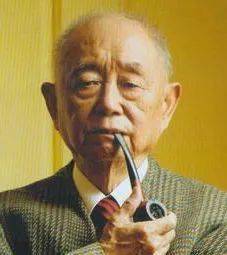

黄永玉 1924年生,湘西凤凰人,土家族,原名黄永裕。画家、作家。 自学美术、文学, 以木刻开始艺术创作,后拓展至油画、国画、雕塑、工艺设计等艺术门类,在中国当代美术界具有重要地位。代表作有套色木刻《阿诗玛》和猫头鹰、荷花等美术作品。他设计的猴年邮票、“酒鬼” 酒的包装,广为人知,深受大众喜爱。 黄永玉将文学视为自己最倾心的“行当”,从事文学创作长达七十余年。诗歌、散文、杂文、小说诸种体裁均有佳作。先后出版《永玉六记》《吴世茫论坛》《老婆呀,不要哭》《这些忧郁的碎屑》《沿着塞纳河到翡冷翠》《太阳下的风景》《比我老的老头》等作品。 诗集《曾经有过那种时候》荣获1982年 “第一届全国优秀新诗(诗集)奖”。 由人民文学出版社2013年出版的长篇小说《无愁河的浪荡汉子·朱雀城》荣获“第五届中华优秀出版物奖·图书奖”、“大众喜爱的50种图书” 及“《当代》2013长篇小说年度五佳”。 最新作品为《无愁河的浪荡汉子·八年》上、中、下卷。 - the end - × 《无愁河的浪荡汉子·八年》|黄永玉|人民文学出版社 《八年》是黄永玉先生创作的系列长篇小说《无愁河的浪荡汉子》的第二部。第一部《朱雀城》描绘了多民族文化交融的边城风俗图画,《八年》则细致地展开了东南沿海及腹地浓郁的生活样貌。因朱雀家中生计日蹙,十二岁的张序子被迫离开故乡,辗转到厦门集美求学。在这海滨邹鲁,序子见识到别样的文明。《八年》循着序子的足迹,浓墨重彩描摹二十世纪三四十年代东南地区教育、人文、艺术活动及民间生活的生动图景,刻画出一群风流儒雅的文人和风华正茂的青年的肖像。历经整个抗战:八年炮火的催迫,八年闽赣地方深厚文明的温养。自带朱雀人的强悍基因、古椿书屋的文化密传,从少年到青年,序子由时代和生活紧紧裹挟着,一天天成为了他自己。 ——返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】