| 深柳读书 | 您所在的位置:网站首页 › 惠爱的意思是什么 › 深柳读书 |

深柳读书

|

在传播研究中,鲜有学者关注西医东渐这一重要传播历史进程对中国医疗和医学现代化的影响。在有限的研究中,传播学者比较关注西医的观念与实践是如何通过文本或图像媒介进行传播的。刘涛的研究探讨了晚清报刊是如何通过视觉修辞展现西医的观念与实践;刘娟和李耘耕则分别研究了《大公报·医学周刊》和《中华健康杂志》是如何建构并传播现代中国的“卫生”和“健康”观念的。这些研究都关注到了西医在近代中国传播并进而在地化的话语过程,但也都停留于描述或阐释作为媒介的文本“说了什么”,而无法关照到在西医东传的过程中,传播主体“做了什么”以及“效果如何”。赵晓兰曾系统回顾了医学传教在近代中国的传播阶段和特征,她特别提到19世纪80年代之后,医教分离开始令西方传教医生意识到交互利用他种媒介具有更大的传播功效。也因此,除了行医之外,传教医生也着力利用多种媒介(如报刊、文字以及开放参观)方式宣扬西医和西方宗教的理念与实践。但她同时也看到这一传播过程中的一个悖论:“传播者的主观意愿和受众的客观感受以及实际效果并不相符甚至完全不同。”这一传播悖论产生的一个重要原因,是近代中国向现代国家转型的独特社会文化语境使得西医的传播不仅仅是一个话语宣传与接受的过程,更是一种让中国人看到现代卫生医疗实践对建构现代社会国家的必要性的过程。也因此,西医东渐的媒介不仅仅是医学或大众媒介的文本,更是传教西医实践本身。从这点出发,本研究将“医院”这一彼时全新的医疗空间实践视作一种可以改变并重构社会关系的“媒介”。这里的媒介指的是一种“装置”,它是“将诸要素聚集在一起的某种生成,是诸要素‘安排、组织、装配在一起的’创生过程”。医院作为“媒介”具有空间的“物质性”,但正如戴宇辰所言:“理解某物的物质性意味着理解它的关系网络”,并“将其与相关联的社会实践网络挂钩”。这种视角将医院与西医东渐置于一个更为复杂的整体社会关系网络之中,试图探究“医院”作为中国近代社会转型的一个“空间节点”,它的引入改变了什么样的旧的社会医疗实践及其关系,又生成何种新的社会医疗实践及其关系。 惠爱医院既是中国近代西医医院的一个早期范本,更特别的是,它需要处理的是一个在中国乃至西方社会都有诸多争议的病症——精神疾病。彼时,精神疾病的针对性药物尚未出现,精神疾病的诊治还多依赖于物理手段,如监禁、照料以及镇静注射和药物等,因此,“精神病院”可以令我们适当规避科学现代化的迷思,重思西式医院及其相关医疗实践的“能动性”及“媒介性”。 其次:医院作为“媒介”并不仅仅是一个展现西方医疗神迹的窗口,而是一个联结各个社会行动主体并在实践中转化他们之间相互关系的中介物。当医院作为一种“异质性”空间在中国落地之后。“医院”就在一个动态历史过程中超越了单纯的“物质性”或“物理性”而成为一个社会化生产的动态过程,如列斐伏尔所言:“社会空间把那些社会行动,那些既是个人的也是群体的主体之行动联为一体。”“空间联结了物质空间中参与实践的各种物和人,并将他们的意向反映在空间实践中。”这一联结过程可以用“转译”机制来解释,“转译”是“行动者-网络理论”提出的一个概念。“行动者-网络理论”由法国社会学家拉图尔提出,它强调根本没有社会这种东西,社会是许多异质性事物之间的联系。用拉图尔自己的话说:“不存在社会,不存在社会领域或社会联系,但是存在的是能够产生可追索联系的中介者之间的转译。”转译是将一个关于各个行动者的网络连接起来并服务于特定行动目标的关键过程。“行动者”是“中介者”(mediator)而不是中间者(intermediary),他们通过对社会中诸多异质性因素的转译,建构起围绕在行动者周围的事物联结的网络,从而令各个社会行动者具有能动性。 本文从空间媒介和转译的视角出发,综合采用历史话语分析和个案研究方式,探究惠爱医院这一特殊的空间媒介样本。它的出现让近代中国人与官方看见了什么样的“疯狂”及其现代处理方式,又如何将现代中国的精神疾病治理,转译于以医院为中心的社会实践网络之中。以这样的视角进入惠爱医院这一历史个案,可令我们一瞥世纪之交的转型中国“卫生现代性”的内涵。 二、“无为而治”:传统中国的疯癫处置法 上滑 1894年农历六月初四,四川总督刘秉璋正为疯人黄痣hōng砍伤法国司铎麦业一案伤透了脑筋。是日麦业在教堂门外监工维修水沟,适逢黄痣手持尖刀,在门外乱舞乱跳,麦业上前喝阻斥问,哪曾想黄犯正值兴头,舞刀伤及麦业额头及手腕。正在教堂附近巡视的公差见状,当即夺下尖刀,制服黄犯。尽管此案事实清楚,权责明确。但由于被捕后,黄犯“目瞪神昏,语无伦次,确系患疯形状”,虽“照例严行监禁”,但因“医治未痊,不能取供”。对此案作何判决,成了督办官员的难题。据史料记载,此案终因“遍查律例,并无因疯伤人,始终疯迷,作何治罪明文”,只得比照杀人疯犯之例,严加锁禁。而作为黄犯的家属近邻,虽知黄犯情状,“但并不报官锁锢”,故依据疯人杀人律例酌情减刑,“各拟杖九十”,此案结销。传统中国中虽不乏疯癫之症,但正如这一案件所揭示的,官员在治理疯人犯案方式上的无甚特殊之处,医疗诊治时常也未见其效。在惠爱医院之前,家庭曾是监管疯人的责任主体。只有当家庭失效之时(如因疯杀人或伤人),政府才会插手疯病之人的监护与治疗。在家庭与政府之间,始终缺乏一个中间地带,能够妥善安置那些被家庭抛弃的疯病之人。1689年颁布的《大清律例》规定:“疯病之人如家有严密房屋可以锁锢的,当亲属可以管束及妇女患疯者,俱报官交与亲属看守……若无亲属,又无房屋者,即于报官之日,令该管官验讯明确,将疯病之人严加锁锢监禁,且详之案。”1732年,雍正皇帝下令凡是“家中有疯病之人,务须到官府登记,并严加监管”。然而,在实践之中,这种登记制度从来未被严格履行。这不仅是因为若非特殊情况,一般市民不愿与官府有过多交集,更因“强令家属将本欲隐瞒的家事公开,违反了自汉代以来法律容许隐瞒亲属罪行的权利”和儒家一贯提倡的孝悌之道。因此,帝制时代的中国,正如黄案中所体现的那样,如不是暴力行凶闹至公堂,大多数疯病之人不过被锁缚在家中或游荡于街头,并无特别的诊治和管理。黄案提供了有关彼时疯人可见性的一个佐证,若非突然犯事,罹患疯病之人并不在官府,乃至本地居民的处置视野之中。一方面,对于缺乏有效治疗知识与手段的普通中国家庭来说,一旦“一个家庭成员变得疯狂并且失控招惹麻烦”,他们所能做的不外乎通过监禁、拷打等手段,“催促着疯人死亡”。另一方面,疯人若无暴力行为或无家可归,常常会混迹在流浪汉、乞丐和穷人之中,游荡于邻里之间。乡邻可以目视其非常人之处,但若无伤人毁物的行为,却也并无人认为它们需要特殊的医治或监禁。惠爱医院的第二任院长恂嘉里(Charles Selden)医生就曾经问过自己的中国学生和本地老师,除了在医院,他们是否在广州本地见过其他疯人。结果是几乎所有人都见过,最多的甚至见过10个以上。而且以他的观察,若无偷窃或暴力等犯罪行为,政府对这些疯人是不加限制的,他们可以根据自己的意愿到处游荡。 疯人在帝制中国被视而不见还与传统医学对于疯病的观念相关。一如梁其姿所言,传统医学固然不同于西方医学,但古人对待疾病的方式正可透露出他们“思考身体、环境、宇宙的方式”。中医向来具有“身心一体”的理念,辅以阴阳五行的义理。在解释精神疾患的病因时,会将之视为阴阳、脏腑和气血失调导致的器质性疾病。中医认为,心脏含神,是心理作用的中枢,而肾藏精,是元气汇聚之地。字面上看,精神就是研究“心”与“肾”的学问,这种奇妙的巧合是中医“整体论”思想的反映。此种对于疯癫的观看之法让传统医学从未将疯癫当作独立于身体的病症,尽管其症状特异,病因也因人因症而异,但传统医学对于疯病的认识,不过是认之为器质性疾病的一种症状反应。进而,对其医治之法,也需“兼顾对于行为和生理两方面的观察”。当然,除中医之外,民间依然盛行诸多对于疯病的治疗信仰与方法,但无论巫术、卜卦或是灵媒,其对疯病的看法也不具备任何现代精神医疗的特质,不过是针对各异的症状,试图通过寻找其外在诱因来解决身心问题的一种替代性方案。 帝制中国与传统医学共同构成了一种对待疯病的目视之法与治理方式,家庭(族)不仅仅承担了疯病之人主要的监护责任,更是疯病之人所可依赖的唯一机构。即便犯罪,那些疯人也最终需要回到家庭接受裁决。另一个明证是发生在1753年的一场凶杀案,一家四口遭家中疯病之人杀害。1756年的法例自此规定,所有的疯病之人会先被关进监狱,经过一年监禁观察,若病情没有再发,有关官员可以指使其家属将疯人带返家中看管。这也是为何黄案中,惩罚家人成为疯人犯案唯一的处理方式。疯人与家庭和乡邻社区的强连接使他们在公共空间中成为不可见的一群特殊人。可见性同时意味着“时空中共处一时一地的共现感”。在欧洲,这种共现感是以对疯人的大规模禁闭为标志的。在福柯笔下,疯癫成为现代社会的治理问题是与禁闭制度紧密相关的,“禁闭制度在根源上和本质上是与公正化机制相衔接的。因为它们是一些管制类型的公正化”。但帝制中国从来没有像欧洲一般大规模禁闭疯人的传统。在专门的疯人院出现之前,疯人和疯病甚至不被当作一个“可见”的问题。恂嘉里医生曾经代表广东的一个汽船公司询问海关,是否允许该公司运送一批来自澳洲的疯人登陆,海关给出了肯定的答复:至少在政府层面,对此事没有限制。由此观之,在公共空间,疯人作为治理和医疗对象,政府对其无为而治、放任自流;在医疗领域,家庭锁缚、中医、巫术、灵媒八仙过海,各显神通。此种情状,直至惠爱医院的出现方有变化。 三、“他们是人,不是野兽”:医院作为定义“道德治疗”的媒介 上滑 1898年,嘉约翰医生在《博医会报》上撰文,宣告惠爱医院的创立,他在开篇写到: 一个众所周知但可悲的事实是,在中华帝国数千年的历史中,尽管有着巨大的人口,除了被困在家中或监狱中,却从来没有为疯人提供的医疗服务。在好一点的阶层中,“疯人”被监禁在大屋子中,经常身缠锁链,这几乎就是全部。毫无疑问,在一个父亲掌管全家生杀大权的国度,一种能摆脱毫无康复希望的病人的捷径会经常被采用。在更穷的阶层,出自照料者和医治者的意愿,“疯人”被催促着死亡。 与此同时,远在大洋彼岸的西方正在迎来精神医疗史上的一个重要变革。1793年,巴黎医生菲利普·皮内尔(Philippe Pinel)解开了自己医院中缠绕在精神病患身上的锁链,这场被称为解锁运动的风潮开启了一段精神医疗史上“道德治疗”(moral therapy)的时期。“道德治疗”的典范是建立于1796年的英国约克静修所(the York Retreat)。约克静修所倡导一种“基于善良原则之上、持续的温和和慈爱”的治疗方式。“道德治疗”根本上是寻求鼓励自治而非强迫、压制……用爱心善对精神失常的患者,通过鼓励患者自我约束,而不是给患者穿紧身衣、鞭笞、冷水浴或放血等外部手段达到治愈目的。而后,在欧美各国,道德治疗的理念开花结果。以惠爱医院创始人嘉约翰的故乡美国费城来说,就有法兰克福疯人院(Frankford Asylum)和朋友疯人院(Friends' Asylum)两所精神病医院。这些兼具公立和私立性质的疯人院,无一例外都受到约克静修院的影响,拒绝没有医学许可的对疯人的虐待与监禁,倡导以道德的方式对他们进行合适的治疗。 在西方,道德治疗所要克服的是福柯笔下中世纪欧美社会对疯人的大禁闭和对疯人无道德的公开展示,前者“在同一个地方,禁闭了一般法罪犯、扰乱家中安宁或挥霍家里钱财的年轻人、不服君主或无理智者”,而后者将疯人“当成奇兽,展示给‘随便一个愿意付出一里亚钱的庄稼汉’。人们会看到看守人把疯子们展示出来,就像圣日耳曼区市集训练猴子的街头卖艺者一样”。而不论监禁或展示,他们实施的原因,都和治疗上的考虑完全无关。相较之下,儒家文化以家庭孝悌为道德核心,数千年来,中国并没有出现像西方一样大规模禁闭疯人的时期。长期以来,家庭被认为是监护和照料这些疯病之人的核心机构。1890年,当嘉约翰在上海参加医学传教会议,第二次提出在中国建立精神病院的设想时,主管广东事务的英国医学官员温扬(Wenyon)医生去信《博医会报》,反对在中国设立精神病院的计划,因为“这里有简单的生活和家族式的社会系统,许多患病者可以给自己谋生。如果不能,他们也可以在亲戚之间自由生活,而且几乎没有例外地,会被友善对待”。温扬医生的质疑建基于传统中国家庭在疯人治理中具有唯一合法性。并且从实践中来看,此种以“家庭”为中心的治理模式运转良好。这就要求希冀在中国复制西方疯病医院的传教士能够主动为这一特殊空间的建立做出合法性论证。 “道德治疗”不仅仅是一套关乎人道的理念,还是一整套包含话语意义的实践。福柯将此种话语与实践的勾连看作现代权力的基本运作方式。与远在大洋彼岸的变革不同,惠爱医院的“道德治疗”需要以可见的方式展示它与中国家庭的不同。惠爱医院的建立不仅包裹一个物质性空间的存在,还内嵌了与这个空间所要处理的疾病相关的观念与实践。这种话语实践应和了拉图尔对转译的理解,“转译不是因果关系的传递,而是促使两个中介者并存的关系”。根据卡伦(Callon)的阐释,转译可分为四个阶段:定义问题(problematization)、利益说服(interessement)、卷入(enrollment)以及动员(mobilization)。如果说精神病的集中治疗是彼时惠爱医院以及传教士所要定义的问题,那么为了在话语层面将这一问题普遍化为符合中国和传教团体共同利益的问题,它不仅需要对教会内部的反对者进行说服,更需要将“道德治疗”的理念转译为一种可以有效传播的话语,以让本地社区卷入到其所构建的行动者网络之中。因此,以家庭为中心的传统处理方式成为首先要被“道德治疗”的话语所颠覆的对象。 “道德治疗”的核心是将疯人视作理性人,解除他们身上的锁链和束缚,重新赋予其人的尊严和照料,通过此种方式使疯人获得疗愈。这意味着传教士必须以某种方式,令那些反对在中国建立精神病院的同仁看到家庭对待疯人的暴虐和惠爱医院的道德。在惠爱医院建立的早期文献中,对家庭处理疯人方式非道德的描述比比皆是。中国家庭的非道德不仅体现在“如果一个家庭成员变得疯狂并且失控招惹麻烦。惯常的做法是将这个人绑在家中的邮筒或者大石上,这样他/她就不能跑到大街上,对人或物施加暴力……入院的病人的手上和脚上很多都有镣铐的痕迹。甚至有两个病人大拇指严重烧伤,通常是因为被用沾了煤油的蜡烛芯插在拇指里点燃折磨后造成的”;还体现在,如果家庭对疯人的病症束手无策,唯一的办法可能就是使之“消失”(不可见)。正如嘉约翰曾讲述的一个案例,一个常年在家庭中被层层锁链束缚的精神病人,在被送到综合医院治疗遭到拒绝后,他的丈夫把她带到医院门口的珠江边,一把把她推入滚滚江中。 然而正如马志莹所看到的那样,惠爱医院的传教士将中国家庭对待疯人的方式,符号化为由锁链、铁笼和其他束缚工具构成的父权制象征,是一种论证自身合法性的话语策略。在之后的实践中,惠爱医院不断试图营造一种“温暖的家庭”形象,而医患之间的关系也常常被界定为“家人”一般。嘉约翰夫人曾在回忆中记述: 我们(病人和医护人员)时常有亲密的接触是因为病人总是想和我们用同一个楼梯。我们经常发现我们的房间被他们占据。某天的凌晨两点,我们被告知一个病人坐在我们相邻建筑的屋顶上。我们很高兴他最终被救出险地,并没有受伤。 类似的故事在传教士对于惠爱医院的追忆中俯拾即是。这种温馨的描述不但与中国传统家庭对疯人非道德的对待形成强烈的对比,更重要的是,它令惠爱医院在本地所践行的“道德治疗”可感可触,仿佛引进医院和道德治疗非但不是传教士的一意孤行,而是本地疯人和家人共同的核心诉求。 “道德治疗”之于“可见性”的重要性,也在于标识疯病之独特。对疯病的特殊诊治将疯人与其他人区别开来,使他们成为一个“被有关非理性的道德体验所重拾和包裹”的治疗对象。在惠爱医院创立之初,嘉约翰医生就提出了三个医院运作的基本原则: 第一,凡入院者皆为病人,如果他们出现非理性言行,那并非他们的过错; 第二,这是医院,不是监狱; 第三,尽管疯癫,这些病人仍是人,不是野兽。 这三条原则应和了“道德治疗”反对将野蛮、疯狂等标签加诸精神病人身上的做法,并且也反对对疯人采取严格的束缚与锁缚行为。由此观之,传教士所秉持的道德话语在双重意义上令疯人和疯病显现并与惠爱医院联系在一起:首先,原本隐藏在家中和本地社区的疯人与疯病变成了一个需要特殊处理的话语事件,这一事件是以“家庭”与“医院”的道德对立展开而复归于医院的道德合法性之中;其次,道德话语帮助传教士和医院“转译”治理疯人和疯病所需要的异质实践与观念,它界定了惠爱医院所要解决的核心问题(疯人在家中被虐待),对利益相关者和反对者(传教社群、本地居民和地方政府)进行道德说服,并让对“道德治疗”一无所知或疑虑甚重的利益相关者卷入到与惠爱医院相关的种种事件之中。因而,“话语的种种事件就应该不被看作是多重意指的自主核心,而应被当作一些事件和功能片断,能够逐渐汇集起来构成一个体系”。医院正处于这个体系的核心地带。医院空间不能是对疯人充满歧视和污名的乡邻建构,而是卷入了各个利益相关者和各种外来与本地智慧的新产物;医院也并非是反家庭的,而毋宁说是新家庭,家庭式的照料和家人温情,是一个用来反抗将疯人视作“非人”的新的合法性实践方式,只有在这个意义上,惠爱医院才称得上一个“道德的治疗空间”(见图1)。

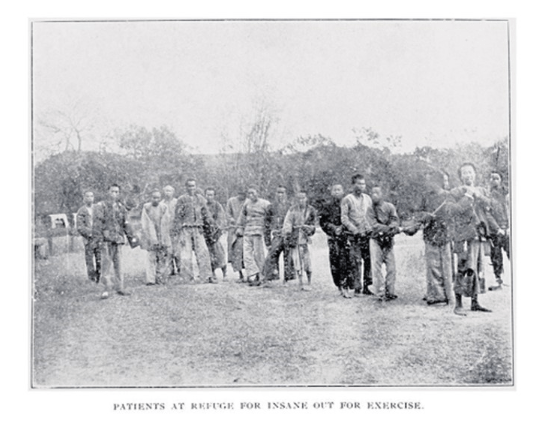

图1 “惠爱医院”中外出锻炼的病人 四、“最低限度的束缚”:道德话语与本地经验的空间技术转译 上滑 惠爱医院坐落在广州芳村白鹅潭畔(今荔湾区明心路)。在广州,芳村地理位置特殊,与当时外国领事馆聚集地“沙面”一江之隔。在基督教的救赎理念中,空间本身也是重要的医疗手段,他们将医院视作“道德的建筑”。信奉“道德治疗”的医生深信自然有治愈精神问题的神奇力量。位于广州近郊的芳村背靠珠江,区中成荫的大树以及恬静的小山,赋予其得天独厚的康复环境。与广州城区一江之隔,病人家属可以将病人摆渡至医院,而病人若想骚扰城区,也绝非易事。在“惠爱医院”的建筑和空间设计之初,嘉约翰承继了费城三家医院的设计理念,其核心在于重视建筑的通风和管道系统,目的是“以卫生的原则创造和外部社区完美融合的治疗空间”。惠爱医院始建时,只有两栋小楼,1909年医院又新建了一栋病房楼。院内的建筑以盒子形排列紧密的矮楼为主。材质考虑到广东潮湿的气候,不使用木质材料,以防潮防雨的红砖和砂浆建成(见图2)。最早的病房是一栋立方体的二层小楼,两边尽头是大病房,每个病房容纳7张病床,而中间有四个私人房间,可以用来隔离和其他人冲突的病人。两层的病房中,女病人的房间在二楼,男病人的房间在一楼。医院会给女病人特殊的保护,让她们和男病人分开居住。并且女病房的门锁只有女护士才能打开。而男护士只能打开男病人的房门而不能开女病人的病房。医院病房的内部设计则以考虑病人照料和安全为主。病房中弓形的高天花板既模仿教堂的内部结构,又和大窗以及连接病房的户外走廊一道保证了通风和光照。屋顶铺上一层鹅卵石,保证夏天病房不会过热。在新建筑中,病房所有的角落都被水泥砂浆砌成圆角,不会让病人伤到自己。

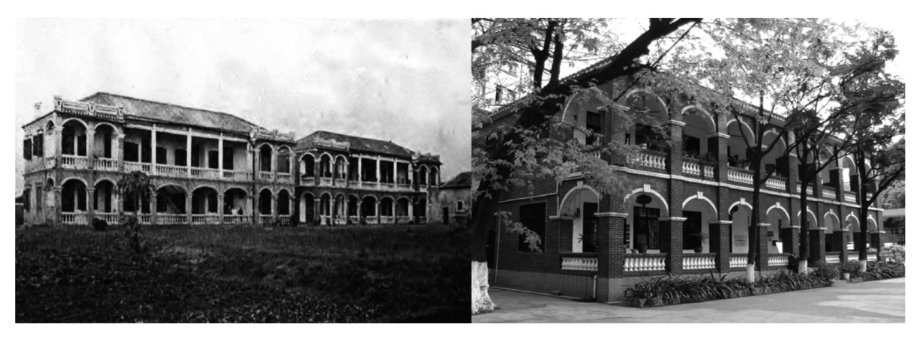

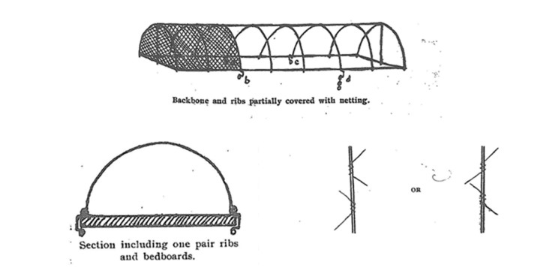

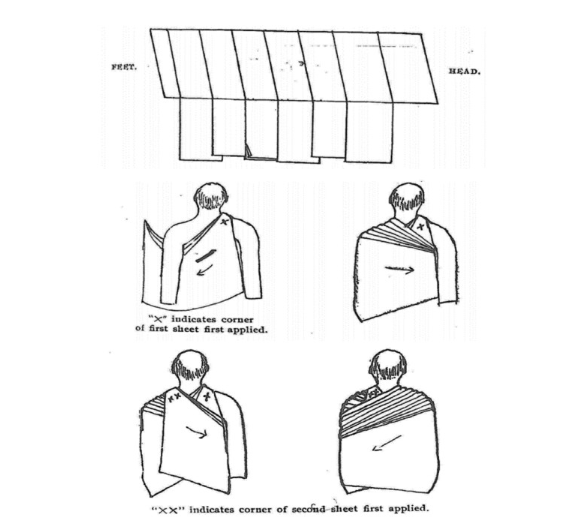

图2 惠爱楼(左图为“惠爱医院”初创时的病房,右图为复修后的今日样貌) 1901年,第二任院长恂嘉里接替过世的嘉约翰,恂嘉里将最初只有两栋双层建筑的医院改造为一个西式的村舍状,除了平顶病房之外,他还加设了花园、文娱设施、礼拜堂以及宽阔的广场用于病人锻炼。给予精神病人以自由,是“道德治疗”的核心,惠爱医院的空间安排就是让病人在医院内重新获得自由的感觉。医院的“自由”成为对立于家庭之“禁锢”的空间意象。尽管是外来之物,但显然“人性化的救赎”有着跨越文化界限的普适性。在这一层面上,医院将源自西方的“道德治疗”转译进中国本土的实践之中,为“道德治疗”的理念和话语赋予了“物”的表象,此时,医院空间成为“道德话语”的媒介。通过医院的空间设计,道德治疗效果在本地得以显现。由此,惠爱医院成为一个本地可见的“物”,进而也成为了一个可以嵌入地方实践网络的“行动者”。 当隐藏在家中或在本地游荡的疯人被送进医院,他们对于居住在本地的居民来说,已经不再是一个不值得特别注意的对象。在道德治疗的理念下,西方的精神病院很少使用围墙等空间监禁的手段。但是在中国,一方面,人们对疯人的骚扰和嘲讽却还普遍存在,将精神病院完全置于社区之中会带来诸多的麻烦;另一方面,尽管芳村地处偏僻,但是依然在当地人的生活区域之中,惠爱医院也从未想将自己隔绝于本地社区之外,传教士甚至希望能够增加医院在本地实践中的可见性。因此,常常会发生疯人被围观和骚扰的情况。在惠爱医院“紧邻外墙的病房,许多男人,甚至妇女孩童会聚集在一起围观疯人,他们从‘疯人’夸张的姿态、咒骂,甚至淫秽的言谈举止中获得娱乐。在某些情况下,他们向疯人投掷石头,或将火柴塞进竹子里从窗户递给病人。甚至有些人会隔着墙大声叫喊‘疯子’”。创建医院的传教士认为“对可以说占大多数的能意识到自己状况的病人来说,这种环境极不利于他们的康复”,因此,医院需要“因地制宜”地加上围墙。但是,对于这种类似的监禁行为,他们有一套服膺于道德治疗的合法化话语:即“在中国,类似的私人庭院或者公共机构都会被围墙围住”。因此,“用围墙并不会造成像在美国用围墙一样被监禁的心理感觉”。 由此观之,惠爱医院在实际操作中,并没有完全移植西方道德治疗的实践,而是因地制宜地为更好地融入本地社区进行了新的技术转译。在此意义上,“转译是一个建立联结的过程,或者说是在两个场域之间搭建通路,更简单地说是建立沟通”。在这一层次的转译中,医院空间成为联结并重构医院与本地社区联系的“行动者”,围绕医院的空间与医疗实践,一种与“道德治疗”相关但却更具有本地独特性的实践网络被创生出来。在这个网络化的动态过程中,一个重要的技术环节正是对疯人的监禁与束缚。虽然在话语层面,惠爱医院的护理原则依然是“道德治疗”的理念复刻: 1.尽量使用劝说手段——在必要情况下最低限度地使用力量管理; 2.给予病人自由——在必要的情况下才实施最低限度的监禁管束; 3.在温和的态度下使病人伴以休息,热水浴,户外活动,身体锻炼和职业劳动——在必要情况下最低限度地实行药物治疗。 这些理念乍看之下是没有超出道德治疗的原则范围。但在实践中,惠爱医院的监禁管束似乎并不只是“最低限度”的。在缺乏有效的药物和物理治疗的手段时,急躁的病人难免会有些过激和暴力的行为。恂嘉里医生曾经讲到,由于病人的亲朋好友把病人送进医院的原因并非受到道德感召,而是希望医院可以用药物控制病人,以致于“病人的亲朋有时甚至会非常希望病人造成麻烦。他们寄希望于让病人服用大量的药物,然后他们只关注药物效果,而忽略其他治疗手段的意义”。在此语境下,惠爱医院并没有抛弃在西方已被弃如敝履的束缚与监禁技术。除了常用的束缚衣(strait-jacket),医院还创造性地借鉴本地家庭束缚疯人的经验,发明了一些束缚技术,以对付难以控制的病人。这些束缚技术的代表是铁丝网罩(wire netting covering)与湿裹衣(wet pack)(见图3、图4),前者是用来将病人固定在床上的工具,以防他们晚上睡觉时乱跑;后者用以更严格地束缚不服管教的病人。这两个束缚工具的设计表征了传教士因地制宜地转译“道德治疗”的理念与本地家庭的束缚经验的内涵。比如铁丝网罩的编织仿效的是本地家庭用来束缚疯人的猪笼,而湿裹衣所用的材料是岭南常见的防水帆布,可以说是取材于本地;这些明显有悖于“道德治疗”理念的束缚工具却被传教士形容为“可以保护病人避免其他人的折腾”,而被束缚的病人也“一定是令人嫉妒地被从其他病人的骚扰中保护起来,他会是整个病房最安全的人”。 从这样略显矛盾的表述中不难看出,在将“道德治疗”的理念转译进惠爱医院医治疯人实践的过程中,传教士的话语在阐释理念与实践的矛盾之时有着重要的中介作用。“道德治疗”无法被完全复制到惠爱医院的本地实践之中,但同样,被传教士妖魔化的传统中国家庭式的束缚技术也需要得到合理的解释。这不仅仅是惠爱医院,也是类似的现代医疗机构在中国落地无法绕开的障碍。通过“道德治疗”和“本地经验”的转译与互嵌,惠爱医院似乎克服了这个难题,在“道德”与“强制”之间寻求到了话语平衡。实践中,医疗空间成为传统中国家庭中对重性精神病人束缚以及监禁技术的转译之地,但在话语层面,“道德治疗”的话语却为这种束缚和监禁赋予了不同于传统家庭监护模式的意义,或者说是以科学理性和人性化为双重标识的现代意义。正是医院作为“行动者”在实践和话语层面所具有的双重属性,使自身成为一个通过传教医生的发声和在地的医疗实践,令自身可见并进而转译进在地社会实践网络的物质媒介。

图3 铁丝网罩(wire netting covering)示意图

图4 湿裹衣(wet pack)示意图 五、“被监管的地方”:作为公共治理“媒介”的惠爱医院 上滑 1916年的某天,北京当地的一个警察当街巡查时偶遇一游荡之人,当他上前询问该人姓名时,此人呈现狂态。于是,当地警察将其带到当地的穷人接济所进行无限期监禁。10天之后,疯人的兄弟突然出现。他告诉警察,该疯人姓高。两周前从家里出走,家人求助于警察,得知他被囚禁于此。高的兄弟说:“尽管他得了疯病,但却没有也不会制造任何麻烦。”在得到这一保证后,警察同意高的兄弟将他带返家中看管。这一案例与黄案相距半个世纪,虽结局雷同,疯人最终都被带返家中看管。但有所不同的是,前者是在疯人涉嫌伤人后才得到官府的注意,最终也只能判其家中监禁或是惩罚家人。而半个世纪后,后者仅仅因为“当街游荡”,便迅速被监禁至专为此类人等准备的公共机构中。相比于半个世纪前捉襟见肘的治理对策,此时的政府对疯人已经不再束手无策。而类似疯人院的公共机构也不再罕见,至少在大城市,设立一个专为监禁和医治疯人的医院已成惯例。这令政府对疯人在公共空间的存在不说习以为常,也是见怪不怪,处置得法了。 这种改变是如何发生的?1904年在惠爱医院发生的特殊事件或可说明一些转变的端倪。一天,广州当地警察为惠爱医院带来一个本地的精神病患,这个病人在大街上游荡,似乎无家可归。警察携带一封当地警长的信函,询问能否接受这个病人,并随函附赠五美金作为病人当月的费用。惠爱医院欣然接收了这个病人。自此以后,官方每年都会将广州街头捡到的病人成群结队地送进医院。对惠爱医院的传教士来说,这是一个里程碑事件,他们终于获得了渴望已久的官方认可。恂嘉里医生兴奋地写道:“这是医院一个新起点,是得到官方认可的第一明证”。 据恂嘉里医生记述,惠爱医院建院头六年(1898-1904年),共入院287人,出院224人。而到了1909年,惠爱医院一年的入院人数已经达到239人。这其中,大部分都是官方送治的病人。在1910年发表在《博医会报》的一篇文章中,恂嘉里医生指出时至1910年9月,惠爱医院共有122名官方送院的病人,超过其他渠道入院的病人总和。1904到1922年间,广州政府陆续向医院捐赠13400美金用于送院病人的开支。此后,惠爱医院持续接收官方押送的精神病人,成为收治广州乃至香港等地无家可归的精神病患、流浪汉甚至各类难民的公共机构。 从办院伊始,惠爱医院就敞开大门接受公开参观,因此“大家都知道病人是被友善对待。所以家人朋友送病人进来后,都没有显示出恐惧,反而很有信心”。医院开办以来,有许多访客探望病人。在后来的几年,许多学生在老师的带领下,甚至在医院进行社会学的田野考察。1925年的医院年报中,还记载着这样一个有趣的事件。临近医院的村子发生大火,许多村民无家可归。医院的消防队帮助灭火,并且腾出医院的病房,给50名妇女和孩子提供了临时的住所。除此之外,医院开仓济民,给未能安置住所的难民提供食物。在这样的开放性下,医院靠着口碑传播非但没有遭受本地居民的疑惧和排斥,反而很快地吸引到了很多主动入院或被家人送院的病人。在1916到1917两年间,参观医院的人数逐渐增多,“一些教会团体把参观医院作为研究社会学或社会服务的一个组成部分,特别值得关注的是,一所政府法律学校也派出了代表团前来参观,据其中一位教师说是政府建议他们来的”。 在传教士的想象中,得到官方和本地居民认可的是他们力推的“道德治疗”。正如嘉约翰在医院创立初期就认为,惠爱医院将成为一个解救中国“疯人于放任自流甚或监禁虐待进而步入必死之途的道德空间”。然而,正如之后一系列转变所揭示的那样,“道德治疗”和惠爱医院的出现引发的却是一系列超出传教士设想的结果。如果将传教士视作一个社会行动者,他们所构建的惠爱医院成为一个引发由偶发事件(如1904年官方送院)带来关系(政府与疯人)转变的中介者。当地政府通过惠爱医院看到的是一种帝制中国从未见过的疯人的治理方式。这种方式无关“道德治疗”的合法性与有效性,而是关乎惠爱医院能够成为一个将政府无可奈何的疯人甚或无家无着之人集中监管与治理的空间。惠爱医院的出现令地方政府改变了目视疯人与疯病的方式。通过医院,政府很快意识到,集中监禁与医疗是同时具有道德合法性和治理有效性的疯人治理方式。在惠爱医院之后,中国各地方也出现了类似的精神病院,比如在北京,清政府于1908年开办了一个专收疯疾之人的医院。正如德布雷所言:“衡量传播现象的标准不应当是看人与人之间是否有机械化的接口,而是看是否有制度化的接口”。而惠爱医院正是这样一个制度化的媒介接口,通过它,源自西方的“医院”、“禁闭”、“医疗”与“道德治疗”被引入。这些被传教士推动的空间技术和话语解蔽了处在现代医学目视下的疯人与疯病。透过这个媒介,本地家庭看到并接受了与将疯人锁缚在家中或放任自流的不同的空间处理方式,地方政府利用的却是能够将过去无计可施的具有隐患的疯人在医院集中管理的功能。将医院空间视作一个转译网络中的节点,那么经由医院所联结起的道德治疗与本地束缚疯人的医疗技术实践转译进了彼时中国正在向现代国家迈进的治理结构之中,成为一个新的正在生成的社会治理网络中的一个节点。 六、显现与联结:作为转译“媒介”的惠爱医院 上滑 1904年始,官方送院的病人愈来愈多。起初对于这些官方病人的收治,医院的管理者们是欢迎的。惠爱医院最初的土地和建筑资金来源于嘉约翰和教会的募捐,医院的日常开销源于入院患者的付费。在建院早期,自有病人大多数来源于底层的家庭送治,这些病人大多贫穷,无法支付相对高昂的入院费用。政府送治的病人不但令惠爱医院成功地得到地方政府的认可,还为他们提供了额外的经济支援。但情况在1922年后发生了变化。是年,广州国民政府兴师北伐,政府向惠爱医院的捐赠滞后。到了1925年,惠爱医院的500名官方送院病人中,政府仅仅支付了630美金,年中,政府的累计欠费达7万多美金。医院不得不拒收政府送院的病人。对于这样的状况,官方批评医院对“职局送去癫人。往往借口经费无着,拒而不纳”。到1927年,医院负债达到了8万多美金。同年,和医院私交甚笃的卫生局官员提议传教士管理者将惠爱医院短期租借给广州政府,由政府代为管理。然而查询彼时政府公文,却发现对医院名义上是“借”,但形同“征”。而租金只有象征性的每年一元。由于负债累累加上工会风潮,掌院的传教士同意了这个请求。租约期满之后,又延期8个月,但直到8个月逾期,政府依然没有交还医院。直到1935年,广州政府提出用惠爱医院购地原价买下整个医院,并支付60000美金欠款。之后,惠爱医院被改组为广州市立第二神经病院,当年年底,惠爱医院与市立第一神经病院合并为广州市精神病院。自此,作为“道德治疗”典范空间的惠爱医院的历史宣告终结,取而代之的是一个集医疗与收容功能于一身的官方背景的精神医疗与收容机构。 惠爱医院是西方医疗空间在地化的典型案例。惠爱医院的目标就是将疯病及与其相关的治理实践用本地可见的方式表述出来,在这个过程中,我们并不将医院看作一个静止的空间,而是一个可以容纳并转译各种技术要素和社会关系的“行动者”。就惠爱医院这一个案来说,这种转译可以表述为两个相互勾连的实践过程:一曰显现;二曰联结。 首先,在精神医学尚未科学化的早期,传教士选择的是“道德治疗”的话语与实践。“道德话语”的建构、医院空间与建筑的描绘甚至医院对本地公众和政府的开放,其初衷乃以一种宣称的方式给空间赋予可见性。诚如刘涛所言,西医的“功能是生产一个可见的身体,当身体从其黑暗状态中走了出来,进入医学话语的关照视野中,西医便可以相对从容地发现疾病之所在,即疾病作为一个可以借助视觉方式进行把握和排除的危险之‘物’被生产出来”。“身体”在惠爱医院的案例中被替换为“精神”,“精神”异常的可见成为需要被“道德治疗”特殊处理的对象,它不再是中医所宣称的“身心紊乱”,一个无需与“身体”区别对待的情志症状,而是一种需要被特别标识、被解救、被集中治疗、被“道德地”对待的疾病。比身体突出的是,精神的异常是无法从身体的畸形或病变看出来的。而令精神异常显现的方式往往存在于病人和家庭社会关系的处理之中。在这里,家庭与疯人的关系被特别标识,成为一组要重新被建构、被审视的联结。由此,当公众与政府的目光被吸引到一个需要目视之“物”上时,医院就不仅仅以空间的形式被观看,而且被视为一整套针对被空间标识出来的疾病的治理方式。医院充当了令“道德治疗”显现的媒介,它将原本“不可见”的疾病变得可见。 其次,以医院为中介,得以显现的不仅仅是一种来自西方的现代医疗空间及其技术实践。而是以医院为中介,由传教士、疯病(人)、本地居民以及地方政府的话语与实践构成的新的社会组织关系。这就是在转译过程中所出现的联结现象。“惠爱医院”作为传教士主导的空间,在实践层面转译了“家庭”与“疯人”、“政府”与“疯人”之间的关系联结。医院空间成为一个令关系对象转变的中介。彼时,西方的科学和现代理念如浪潮席卷中国。在这一时刻,医院既是西方医疗实践的展示窗口,也是一个现代疾病治理结构的制度接口。惠爱医院引介了来自西方的精神医疗理念与实践,将其与中国传统的疯癫束缚技术相联系,构造了一种新的基于空间的制度基底。惠爱医院的存在让本地居民、组织乃至政府看到了一种容纳这些被社会隔离的人群的方式。不论是通过参观、救济活动增加本地居民对医院的信任,还是地方政府主动将流浪无着的病人送院收治,在创办医院的传教士看来,都体现了道德“可见性”实践的成功。但对本地居民和政府来说,医院则更像是一个勾连现代公共治理制度的接口。连接上这一个接口,意味着对过去家庭和政府都几乎无计可施或只有一锁了之的疯人有了更为人性化的处置方式。家庭、政府以及疯人都得以通过这一接口重新建构他们的关系。在此意义上,惠爱医院成为了一个公共治理的媒介,通过这个媒介,“疯人”从家庭中走出,“疯人”与“罪犯”、“流浪者”得以区别,成为一个可以被医治和治理的对象。据德布雷的理解,媒介学的研究对象就是将能够传承的物质载体组织起来的制度。在本案中,惠爱医院成为了这样一个将各种物质和关系载体联结,进而通过各个相关行动者对疾病对象与医疗空间的目视,转译行动者之间联结方式的媒介性存在。在医院被政府收编之后,“道德治疗”不复存在,但医院对疯人的医疗和收容功能依然得以延续,并在中国各地开花结果。自此,精神病院才真正作为一个社会治理的关键环节在中国落地生根,并演化发展为一个医疗和社会治理功能兼具的机构。而因“我们与世界的关系以及我们所有的能动性和经验,就是由媒介所开启、给予,也是由媒介所限定的”。惠爱医院正是在中国朝着现代治理方式转变的过程中,开启、给予并限定了和精神病相关的各个行动者之间的关系和能动性,进而作为一个转译媒介而存在。从传播和媒介的视角观之,无疑更容易发现这一转译过程中各个行动者之间的实践与话语关系的网络是如何发生并变化的。 七、余论:传播研究的新想象 上滑 本研究通过“转译”和“媒介”的视角,将社会学中的“行动者-网络理论”与传播研究相结合,探讨了一个本不被视作“媒介”的研究对象——精神病院的历史个案。当传播研究进入到一个万物皆媒的时代节点,我们似乎也要反思我们曾经对于“媒介”内涵的偏狭理解。如胡翼青所言,媒介“是由它邀约的一系列关系和意义的总和。媒介是一种隐喻,它为我们建造和呈现出一个可见的世界和空间,并构成我们观念中生活的意义”。在此意义上,医院何尝不是一个媒介,它的存在邀约了与精神病治疗与治理一系列社会关系的现代“转译”,从而使社会行动者可以重构自己的实践方式并使之本地可见。而历史也证明,作为行动者的“医院空间”转译“道德治疗”和“本地经验”所建构出来的医疗实践,不仅被本地看到并接纳,还最终重组了传统医疗实践之中家庭与病人、家庭与政府以及病人与政府之间的关系。医院成为了地方治理的中介环节,它不仅仅是令本地人看到“现代精神医疗”的实践样态的媒介,还成为联结新的现代国家治理环节的一个媒介节点。在此过程中,转译就是一种将空间媒介化的传播机制,更具体地说,一种令新的社会关系和意义显现和联结的机制。 本文对于转译的理解还得益于德布雷“中介化”概念的启发,他认为“在各种机会条件下,只要是用来作为一个组织集体变化的载体,作为某种思想形成的模式,都可以承担‘中介’的功能”。而成为中介的物体又“成为一个意义和集合的中介,以同样的运动一个又一个地联结起来”。医院作为“中介物”,它将原本散乱联系的本地居民、病人以及政府机构间关系解构并重新联结。精神病院转译了疯人与社会的关系以及处理这些关系的所有能动性和经验。病人从家庭中走出,成为社会网络中可见的存在,政府得以介入病人的医疗和医院的治理,令精神病院成为联结家庭、本地社会以及政府的一个中介地带,医院作为空间媒介超越了单纯的质料和形式,进而成为社会关系和意义的转译和联结之地。 综上,本研究所分析的惠爱医院,不是一个淹没于历史尘埃之中的废墟,而是一个能够从媒介和转译的视角去分析的“活实践”。对惠爱医院的研究也拓展了我们对“媒介”和“传播”本身的偏狭理解。借此,我们可将媒介看作社会治理网络中改变关系的中介物,它承担了网络建构中显现与联结的功能。或许管窥一豹,我们不仅能够在未来搭建起行动者-网络理论与传播研究之间隐隐存在的亲缘关系,更能够从更广阔的社会网络和历史变迁中重新界定媒介的意义,这是本研究的一点尚不足以实现的野心。 载《新闻与传播研究》2020年第12期 编辑 | 王心路 夏晓雨返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】