| 锐评 | 您所在的位置:网站首页 › 怦然心动电影讲了什么道理 › 锐评 |

锐评

|

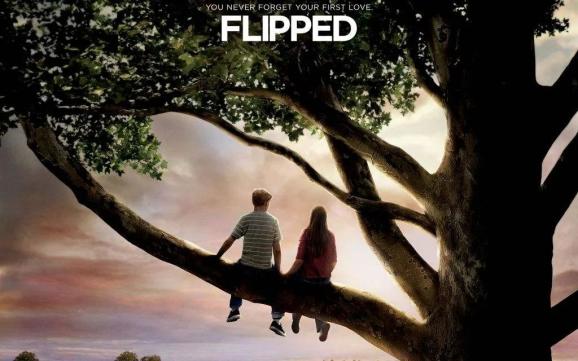

原创 张懿 新青年电影夜航船 《怦然心动》:POV能叙述些什么? 作者 | 张懿 一对少男少女并肩坐在梧桐树上,望向泛起霞光的天际。电影《怦然心动》的海报如是呈现其蕴涵与主题。影片开始,初至小镇的布莱斯视死缠烂打的朱莉为洪水猛兽,做梦也不希望和她坐上树顶,被同窗打趣“Bryce and Juli sitting in a tree,K-I-S-S-I-N-G”。他不会想到,在故事的最后,自己搬一棵梧桐树苗到朱莉家的庭院,和她握手和解,甚至收获和树苗一同萌长的情愫。 相较于青春爱情的标签,《怦然心动》讲述的更是一个关于成长的故事。影片不仅是布莱斯对朱莉从厌恶到喜爱的心路刻画,也是秉着父亲“整体大于部分之和”教诲的朱莉对周围世界的认知之旅。布莱斯的成长可以说是发现身边如空气般寻常之人的闪光之处,在梧桐树、鸡蛋、篮子男孩的一系列风波中发觉朱莉的魅力,将flipped的定义由搞乱生活的“翻转”变为怦然的“心动”。朱莉的成长则有些罗曼罗兰式的英雄主义。她逐渐领略,梧桐树上的景色远大于树木、落日与远眺视线的简单相加,让她在第一眼就坠入爱河的人可能仅仅拥有一双熠熠生辉的眼睛。青春期中男孩女孩的心路总是细腻独特的,无论是电影还是原著小说,之所以能够成功讲述他们各自的成长故事,要归功于交替叙述口吻的POV手法。  《怦然心动》海报 (图片来自互联网) 01 局限中的全面:POV之于故事 无论对于电影还是小说,讲好故事总是必需。美国叙事学家托多罗夫说:“构成故事的各种事实从来不是以它们自身出现,而总是根据某种眼光、某个观点来呈现在我们面前。”因而,从不同人物各自的视角出发,叙述故事尽量丰富的侧面与细节就成为了可能。POV(Point of View)正是将视点置于某一特定人物,以其经历与叙述展开故事的一种颇具戏剧张力的写作手法。 追溯到1922年,日本作家芥川龙之介的短篇小说《竹林中》便出现了POV手法的运用。这部小说的故事同样也是黑泽明导演的电影《罗生门》的主要内容。对于荒山的武士被杀的惨案,大盗多襄丸、武士妻子和武士的鬼魂各执一词。在阅读和观看中,观者在不同版本中借由讲述人的视角看到的是不一样的故事,或带有盗贼英雄主义和想象浪漫主义,或指向妇女被动式的道德归守,或染上日本传统男子正义尊严的底色。诚然,基于可疑的人性和不可得的真相,《竹林中》每个版本的故事都充斥着当事人粉饰自身的谎言,因而与惨案本身的事实相去颇远。不可否认的是,正是多人视角的叙述架构起了相对单薄的情节,使得这部小说不落于平铺直叙的窠臼,借叙述者关注的重点和制造的空白营造起扑朔迷离的气氛,展开对于欲望、耻辱、愤懑的讨论以及文本的整体叙事。 我们可以这样认为,芥川龙之介的故事仿佛盲人摸象的延展,POV手法的引入被赋予了“公正”地描述一件事情的使命。它交付观者以认同不同版本叙述者的权力,使之自主掘取故事的细节,评判事件和人物本身。作者以“上帝视角”阐述时携带的主观描写,以及此视角引向的全景式鸟瞰式的描摹在POV手法下各视角的叙述中悄然消解。在乔治·马丁的奇幻巨作《冰与火之歌》中,限制性视角中人物的独特故事因而发挥起钩连宏伟史诗的功用。小说每一章都以角色姓名为题,以特定的视角人物的想法和动机去感知其视野之内的故事,而不会叙述其他角色的心路和视野之外的事件。由于视野的局限,角色人物自知而非全知,这带来的恰是“真实”。毕竟,每个人都不会是全知全能的上帝。叙述者与观察者在每一章节重叠,各章节的事件则是各自发展、巧妙承接。由此,“权游”中恢弘的世界观被分割成多名角色生活的小世界而具体讲述,众多人物也首先以自己故事中的“主角”出现,拥有了独特人生经历下的丰满形象。  《怦然心动》剧照 (图片来自互联网) POV手法对人物的塑造往往需要观者对叙述人物不同程度的认同和“化身”。叙述视角固定在谁身上,观者就以谁的眼睛来看,进一步地,如果语言加入,以“我”而不是“布兰(他)”讲述故事,观者也就更加贴合地附身于此人物,更深层次地体味到人物的所见所闻、所感所忆。也许是因为青春之路总是短而窄的,青春期的男女们只看得见自己眼中的世界,个性地期待属于自己的故事发生,这种程度的“化身”常见于青春题材的小说和影视剧作品。 和《冰与火之歌》相似,中国青春作家饶雪漫的《左耳》也采用了人物姓名作为小说的标题——木子耳、吧啦吧啦、张漾、李珥、许帅和夏吉吉是彼此之间有着错综复杂的情感关系的青春群像,他们的讲述不以罗生门式的揭露真相为目的,而是再现各自青春历程中的情感心事。“上帝做证,我是个好姑娘。”《左耳》以李珥的自白开场,讲述起她对许弋的暗恋、对黎吧啦的接触、对张漾的观察、对高考前生活的体验,初现“我”乖顺、细腻又有些小资和叛逆的内心世界,视角一转,在黎吧啦的故事里走进“背着一个可爱的书包,穿黑色T恤长着一张红扑扑圆脸”的李珥,“她”的外在形象具象起来。再如网剧《一起同过窗》第二季,部分剧集由八位主角各自的“画外音”为引,或讲述他们眼中的古镇之行,或回忆主角之间的童年秘事,将大学生活流水账切割为片段再巧妙相接,也借助视点的安置展现了人物的多面。因而,我们发现,青春作品中将摄影机放在一个人身上,将话筒递到一个人嘴边,往往最易于呈现人物的内心世界,让揣度总是诗的少年情事成为可能,也是对照起各人物的自我认知和他者印象,把握其全面形象的最佳方式。 同样作为青春题材作品的《怦然心动》,以男主角布莱斯和女主角朱莉的视角展开叙述。电影还原了原著小说的“异文”特色。对于初见,布莱斯的印象是“Diving under(下潜)”。他眼中的朱莉活像个野孩子:擅闯自家搬家的卡车,没礼貌的冒失鬼;听不懂爸爸送客的暗示,没眼力见;擅自抓住自己的手,在学校“投怀送抱”,招来同学们的戏谑,让自己丢尽了脸;像个甩不掉的牛皮糖,还做出些嗅人气味的怪事……而当朱莉饱含温情的回忆声响起时,另一个朱莉和另一个布莱斯的形象在观众面前出现了。“Flipped(心动)”是她初遇布莱斯时的心理活动,一个早熟、细腻、心思活泛的小姑娘讲述着自己被对方深深吸引的心事。在她的回忆里,布莱斯是那个先握住她的手向她示好的人,是一个害羞的男孩,需要她在学校用亲昵之举帮助克服。对于布莱斯假借其他女孩甩掉自己,计谋败露被掌掴一事,朱莉也有自己的理解——“(布莱斯)终究会看透谢莉·斯托尔斯这种浅薄的人的伎俩……布莱斯逃脱了谢莉的魔掌,开始对我好些了”,从而,她的喜爱更上一层。  《怦然心动》剧照 (图片来自互联网) 紧接着又是布莱斯视角的讲述,梧桐树事件中两人的生活经历和彼此印象有了更大的不同。布莱斯不能理解朱莉对梧桐树的特殊感情,认为她是个怪人。而在朱莉的故事中,对树上风景的眷恋空穴来风,源自画家父亲“整体大于部分之和”的哲学教诲。随着树被砍倒,朱莉对布莱斯的印象也逐渐剥去迷恋的面纱,露出外表下的内在本质。 在之后的鸡蛋、篮子男孩事件中,切换的视角已经不像初见情节那样,仅仅展现两人对同一件事情、同一时期的不同认知,而是为整部影片的叙事多次加入只有叙述者视角才懂得的背景和缘由,补充故事的叙事空白。布莱斯扔掉朱莉送去的鸡蛋,很大程度上是基于观看蛇吞吐生蛋的心理阴影。朱莉家不够整齐的庭院与家庭的拮据有关,家里的经济状况又牵涉到患病叔叔的治疗。种种的信息错位构成了故事的戏剧冲突。故事的推进中,男女主角的内心活动和观察共同揭露了布莱斯懦弱、胆怯的缺点和勇敢发现、直视内心的成长,也使得朱莉智慧、善良、明辨的性格得到更加完整的呈现。从而,对于故事的讲述,POV手法奇妙地在一个局限的视角完成了对人物真实形象的丰满,和对故事全面的叙述与架构。当视角来回交替,这种全面甚至显出对称的审美体验。 02 你来我往:对位的青春情感 电影《怦然心动》中以男女主角为视点的叙事共有十七段,除去最后三次类似于对话形式的叙事,他们各自的叙事段落共有十四段,照应起原著小说的十四个章节。这十四段叙事完全是平均分配,两个人交替着讲述自己的故事,观察故事中的对方,完成自身的转变和成长。 如果说故事的叙事被冠以话语权的蕴意,“在电影的叙事实践中,并非所有人物都平等地拥有话语权——占有视点镜头……在故事片的银幕世界中,人物间的权力关系首先呈现为看与被看的关系”,这部青春片的男女主角可以说是极大程度上的平权。事实上,以POV手法叙事、走内心戏路线的《怦然心动》,很少出现明显实践和检视着视点、看与被看的权力关系的对切镜头,男女主角同框对话的场景少之又少。他们往往各自交替着出现在画面之中,此时,镜头的目光更像是观众作为观影者游离于男女主角任何一方之外观看,而非男女主角相互观看,作为权力争夺的双方控制着画面及其隐喻的强弱势地位、主被动姿态。  《怦然心动》剧照 (图片来自互联网) 而在某种意义上,相似的画面位置、相当的镜头数量、相同的视角数目,都是为了青春片营造平等对位情感关系的主题。 影片开始,布莱斯是朱莉一见钟情的对象,两人的情感关系其实并不平衡。借王尔德戏剧《理想丈夫》中葛特鲁德夫人的话,男子可以接受不如他的事物,女人在爱中却往往带着崇拜,朱莉对于布莱斯的喜爱也掺杂了极多成分的崇拜。布莱斯厌烦朱莉,认为她的外表不如谢莉出色,性格也不够讨喜,而朱莉在“心动”部分总在美化布莱斯的一切举动。两人之间明显是布莱斯占据上风。而随着故事的推进,布莱斯的心理叙述逐渐暴露出他不够“男子汉”,遇事懦弱的性格特征。他不敢直言自己对鸡蛋的恐惧,拒绝朱莉的鸡蛋,而是选择瞒着家人和朱莉将其倒在垃圾桶中,几次险些被朱莉发现;面对好友对朱莉叔叔的诋毁,无论真实想法如何,他没有勇气反驳,而是按捺下去选择附和;对于父亲专断刻薄,肆意嘲讽邻居的言行举止,他不敢说出内心的想法,也是选择顺从。影片中的梧桐树很大程度上是象征二人纯真爱情的符号语言,其从有到无是朱莉对于布莱斯的爱恋情感从强烈到淡化的象征符号,正是在梧桐树被砍倒、布莱斯漠视她对梧桐树维护之举之后,朱莉发出了第一次自我怀疑:布莱斯,他是整体大于部分的人吗? 也是在梧桐树消失之后,借外公之手,载有朱莉报道的报纸来到布莱斯手中,给了他重新了解和正视朱莉的媒介。而在作为二人传情达意的另一媒介——梧桐树下,外公切特向布莱斯讲起了“有人住高楼,有人在深沟,有人光万丈,有人一身锈。世人万千种,浮云莫去求,斯人若彩虹,遇上方知有”的感慨,使得布莱斯审视自己的内心,发现朱莉的魅力。最终,布莱斯陷入心动之中,感叹:怎么会有人想要推开朱莉贝克? 正是基于POV手法下男女主角轮换叙事的模式,二人在情感关系中一高一低的不平衡格局被打破,朱莉正视布莱斯闪闪发光的眼睛之下不够光鲜的性格,布莱斯正视朱莉怪异举动中的美好心灵。如同剪刀闭合,两人的地位逐渐归向平等。影片结尾,布莱斯在朱莉父亲的允许下搬来一棵梧桐树苗,与朱莉共同栽种。又一次地,萌芽生长的梧桐树发挥其符号意义,不同于印象错位的第一次牵手,两人相握的手放在梧桐树根部的泥土上,寓意的是基于平等关系的充满希望的情谊。  《怦然心动》剧照 (图片来自互联网) 03 替代的交流:POV在今天 POV是将视点置于特定人物的写作手法,也就是将观众的眼睛安在特定人物身上,构建观众对人物的认同和共情。在影片中,观众很容易一次次代入男女主角的叙事时空,以其视点观看,以其声音讲述。这和今天社交平台上“跟我一起xxx”的vlog视频其实有相似之处。 穿越荧幕和屏幕,二者都能主动触动观者内心的情绪,将其目光聚焦在影片中的特定人物或是视频的拍摄者身上以投射观者的情感和心态。以手机或gopro为拍摄工具,新的社交环境赋予每个人以记录自己眼中的世界和邀请他人共享视野的权力。交流仍然是双向的互动,但其形式逐渐隐化,不再是书信作为媒介的来往,不再是面对面的即时输入与输出,而是——来,你就是我,你来代替我。 不再完全等同于观影和阅读——观众在影院这一沉浸式的文化空间,或是读书这一静谧的私人空间往往更能投入到特定人物的时空中,更能移情于故事中的人物,不袖手旁观;纵然在视角切换的空隙能够填充自己对于故事和角色的思考,抽身角色往往发生在观影和阅读结束;影片、小说与现实是两种不同的空间,或可表述为二三次元的差距——POV应用于今天的社交生活,显然带来了一种更加游戏化的体验。 什么是Point of View?同摄影机替代观众眼睛相似地,我把gopro举在下颌拍摄我眼中的图景。我发给你我的聊天截图而非聊天记录,从而,你作为“我”,而并非观看聊天的第三方。更广泛意义上,POV意味着特定人物与自我的重叠、多种生活环境的并存、不同记忆和情感的同处,它叙述的是现代人剖白自我和邀请他者进入的一切举动,牵涉到新的时代的交流命题。这个命题呈现出一体两面—— “一方面是人与人之间‘瞬间可达’的交流美梦,另一方面是个体茕茕孑立,迷宫般难以穿越的交流噩梦。”  《怦然心动》海报 (图片来自互联网) 参考文献 [1]戴锦华.电影批评(第2版)[M].北京:北京大学出版社,2015. [2][美]约翰·彼得斯.对空言说:传播的观念史[M].上海:译文出版社,2017. [3][美]文德琳·范·德拉安南.Flipped怦然心动[M].南昌:百花洲文艺出版社,2018. [4]逯明宇,李嘉琳.浅析《怦然心动》中人物视点表现手法[J].电影文学,2015(03):135-137. [5]鲍妍.POV叙事手法在电影《怦然心动》和《告白》中的运用[J].艺术评鉴,2021(18):153-155. [6]刘佳琦,蒲婉莹.《怦然心动》中梧桐树母题的意义浅析[J].声屏世界,2021(13):120-121. [7]张雯洁.美剧《权利的游戏》:叙事视角对人物塑造的影响[J].四川戏剧,2017(04):136-140. [8]刘星位. 另一种观看:“非常规视点”叙事研究[D].南京航空航天大学,2018. (本文为北京大学新闻与传播学院《影视与文化批评》2021年度期末作业,获得“新青年电影夜航船2021年优秀影视评论”) 原标题:《锐评 | 张懿:《怦然心动》:POV能叙述些什么?》 阅读原文 |

【本文地址】