| 韦哲宇|“沉浸式”的消费与革新:当代戏剧观演关系批判 | 您所在的位置:网站首页 › 当代戏剧是什么期刊 › 韦哲宇|“沉浸式”的消费与革新:当代戏剧观演关系批判 |

韦哲宇|“沉浸式”的消费与革新:当代戏剧观演关系批判

|

· 导语 · 上个世纪后半叶开始,尤其是2000年以来,伴随着多媒体手段的介入、剧场创作和演出设计观念的革新,国内外戏剧演出形式呈现出多种多样的变化,其中的观演关系也出现了新的形态。新形态的剧场设计(如“咖啡剧场”、美术馆等新型表演空间)不断涌现,剧场中的投影、LED显示屏、耳机等多媒体设备大量使用,“沉浸式戏剧”“环境戏剧”“实景戏剧”(site-specific theatre,也译特定场地戏剧)和虚拟现实(VR)戏剧等戏剧样式层出不穷。这些新戏剧形式挑战了以镜框式舞台为代表的传统剧场观演关系,亦将分析和批判这些新观演关系的任务摆在研究者的面前。 自狄德罗对表演展开严肃讨论以来,“观众—演员关系”逐渐引起理论家的注意。莱辛在《汉堡剧评》中就意识到了观众对表演的现场反应可能影响戏剧理念的表达,因此应当在创作设计中予以重视。[1]然而,直到二十世纪“导演中心制”的确立、导演艺术成为戏剧艺术的核心部分,对于观演关系的讨论才成为戏剧理论的核心议题之一。布莱希特的叙事体戏剧理论,就是从马克思主义角度出发,提出戏剧表演应当调动观众进行思考,从而引发进一步的行动。受布莱希特戏剧观念和“新启蒙”思潮影响,观演关系在上世纪八十年代的“戏剧观大讨论”中成为主要议题之一,高行健编剧、林兆华导演的《绝对信号》通过打破第四堵墙、营造新观演关系,更是引领了小剧场实验戏剧探索。1998年出版的《中国大百科全书》(戏剧卷)也强调,“由于演员和观众是主要的戏剧因素,对两者间关系的处理便是导演艺术的首要问题”。[2]如今在戏剧界人人耳熟能详的当代英国导演彼得·布鲁克《空的空间》中的名句,其中暗含的最核心的概念也是观演关系: 我可以选取任何一个空间,称它为空荡的舞台。一个人在别人的注视之下走过这个空间,这就足以构成一幕戏剧了。[3] 在这一段论述中,构成戏剧的“戏剧性”(theatricality)[4]不是来自文本——既非来自亚里士多德在悲剧六要素中强调的“情节”,也不是威廉·阿契尔在《剧作法》中提出的“激变”——而是“注视之下”的“走过”(即表演[performance]的最简单形式之一)。可见,当代戏剧实践中观演关系已然是创作首要解决的问题之一。那么,在近年来涌现的新戏剧实践形态中,观演关系出现了哪些代表性的革新,其中重要的成因是什么,我们又将如何分析评判之?本文拟从若干典型戏剧作品和剧场设计入手,对这些新变化进行分析,讨论消费文化在当代戏剧实践中扮演的角色,并借鉴奥古斯都·波瓦(Augusto Boal)、朗西埃(Jacques Rancière)等理论家的论述,提供对于当代戏剧的文化生产—消费机制的批判视角。 · 观演机制的当代再审视: 景观、游戏和在场性 · 分析当代戏剧观演机制的革新,就是考察“看什么,怎么看”——也就是“观看”的对象、视角、媒介和“观看”的状态及体验——发生了什么新变化。本文拟从“景观”“游戏”和“在场”三个关键术语切入当代戏剧观演机制的新变化。 首先,在新兴媒体的影响下,当代戏剧的观看对象越来越呈现出明确的“景观”(spectacle)的形态。如法国思想家居伊·德波(Guy Debord)在《景观社会》所指出的,“在现代生产条件无所不在的社会,生活本身展现为景观(spectacle)的巨大堆聚。直接存在的一切全都转化为一个表象。”[5]从古希腊以来,戏剧总体上都是以亚里士多德所提出的摹仿(mimesis)为自身任务,自然主义戏剧更是强调艺术再现(representation,也即德波上文中的“表象”)的逼真。而在当下的景观社会环境下,戏剧的再现常常被迫使要么突出自身“景观”的更加逼真,要么营造一个令人惊诧的幻象。 但无论何种选择,这种“景观”被要求是越可感越精细越好的。于是,强调观演关系更亲密的“小剧场话剧”,观看体验更身临其境的“环境戏剧”“沉浸式戏剧”(immersive theatre),场景更真实地道或更艳丽夺人的“山水实景演出”“特殊场地戏剧”(site-specific theatre)应运而生。不仅如此,以美国导演罗伯特·威尔逊为代表的富有冲击力的“视觉剧场”(theatre of the visuals),以英国导演凯蒂·米切尔为代表的大量融合动态摄影的多媒体戏剧,甚至格洛托夫斯基强调的摆脱传统舞美形式、追求身体技艺的“质朴戏剧”,都可以看做是对于景观社会的或正或反的回应。

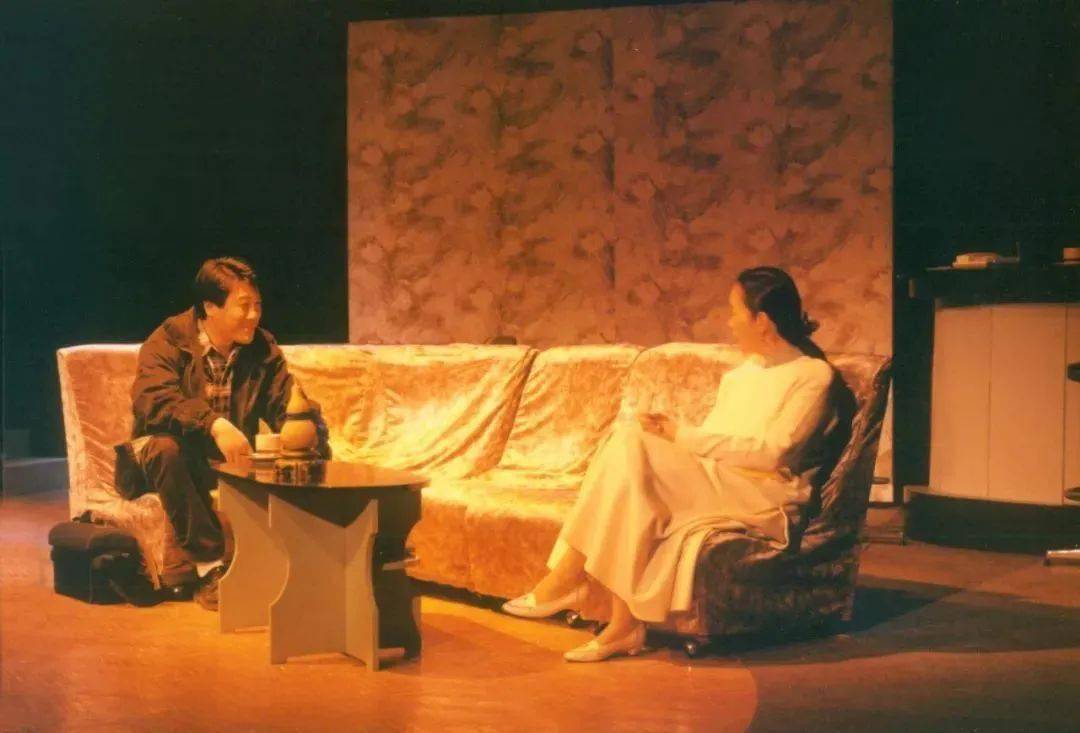

话剧《留守女士》剧照 以小剧场话剧为例,舞台上对“景观”不断提升的要求影响了戏剧表演。上世纪八九十年代我国小剧场话剧大多在非传统镜框式舞台中上演,直接的结果是改变了观众和演员的距离,也改变了观众体察演员表演的尺度。如1991年在上海首演的小剧场话剧《留守女士》,因为主要故事发生在酒吧,创作者也将剧场改造成了酒吧形态,观众席变成酒吧中的座椅,坐在其中的观众也随之以酒巴顾客的视角观看表演。评论家陈恭敏也发现了这一变化对表演的影响: 要真实、自然地传达一种隐蔽的人与人之间关系的微妙之处,人的情感,她(他)的困惑,傍徨与痛苦,以及那种细腻的变化,这些心理的精微的细腻的东西,全靠表演,小剧场提供了最佳的距离——1米到3米左右,在这样贴近的距离下,观众就可以清晰地看到人物的心灵的每一个颤动,连他的呼吸急促,手心出汗都能看清……观众集中要看的就是演员的表演,这是很自然的。[6] 在这样的结构下,演员的表演要服务于对清晰真切的舞台幻象的营造。实际上,这样的要求继承了自瓦格纳以来的戏剧“第四堵墙”的追求,只不过这个透明的“第四堵墙”不再横亘在观众席和镜框式舞台之间,而是更加贴合新型剧场结构地出现在观众方位和表演之间——这里的观众方位随舞台设计而定,表演可以根据观众位置而展开,但是舞台幻觉进一步加强。 从这个角度上去理解近年来出现的不少“环境戏剧”“实景演出”或“沉浸式戏剧”案例,我们发现它们并没有像创作者号称的那样“打破了第四堵墙”,反而是加强了观众—演员的界限。最有代表性的例子是广受欢迎的英国Punchdrunk剧团《不眠之夜》(Sleep No More)给参与观众分发的面具。《不眠之夜》将场景安置在五层楼拥有近百间房间的酒店内,“入住”的观众在进入电梯时会得到一张白色面具,靠自己探索不同房间中演绎的故事。“传统剧场将观众钉在了座位上,浸入式剧场则将参与者固定在面具后”;[7]面具俨然成为新的第四堵墙的化身,观众隐藏在面具之后观察面前的景观。这样的“沉浸式戏剧”虽然有所谓互动,或者观众有选择观看视角或故事线索的所谓自由,但这些互动和自由都是被预测和精密操控的,也就是说观众的互动是被表演者驱动的,观众事实上不影响表演营造的景观。在这样的演出中,不鼓励观众“失控”,他们的主观能动性是极低的。 需要指明的是,这里的戏剧“景观”不仅仅是平面的或者视觉的。由于在演出中布景实体和演员肉身的存在,依据社会景观生成的种种立体的、多感官的幻觉再现都可以成为戏剧“景观”。观众欣赏《不眠之夜》这样的沉浸式演出,得到的是身心进入舞台幻觉的体验,并且可以在别的观众目光下尽情享受自己成为景观的一部分。[8]于是,观众进入了影视、广告、电子游戏等其他媒体上自己日夜憧憬的幻境,加入景观的再现,他们通过自己的“互动”成为构建幻觉的一部分。戏剧演出在这里成为“幻觉机器”,其功用与动漫服装扮演(cosplay)无异,就是服务于观众自觉的、抽离自身社会属性、进入虚构时空而且获得虚拟角色特性的“圆梦”欲望。 这样的戏剧景观营造,既控制了观众的主动性,同时又将当代戏剧的游戏属性高度突出。表演研究(performance studies)理论家理查德·谢克纳指出,“游戏”(play)正是表演(performance)的核心;这样的游戏中,展演行为不是“真的”或者“严肃的”。这样的游戏性长久以来被社会机制所控制: 自启蒙运动至十九世纪,游戏被大力地赋予理性框架,来控制其不可控的表达形式,将其引入无数的特定规则和场所的游戏结构(game)以及官方行为(official display)中,以公开的、市民性的、军事化的或宗教性的景观形态呈现出来。……对于任何依赖于工业的社会,创造财富必需的是维持稳定运行的、数量确定的生产装配线。游戏则要尽可能远离装配线。[9] 直到二十世纪,在科学和艺术领域,游戏的理念再次被重视,人们认识到游戏不仅是创造性思维和行动的一部分,也是人类和动物生活的重要组成部分。[10]游戏地位的提升使得游戏行为被广泛认可,那么作为观众的游戏需求也就再正当不过,而表演者也就需要回应。 戏剧本身的属性中就包含了游戏的成分:戏剧活动是休闲的(与工作生产相对)、创造性的(与一成不变、按部就班相对)、“假的”或“演出来的”(与“真的”或“真正发生的”相对);戏剧演出可以在戏剧的“游戏结构”内根据规则完成既定的叙事,也可以是尼采式的、随机根据神启(灵感、命运等不可预知因素)即兴生成的。在《不眠之夜》一类的沉浸式戏剧中,观众不仅可以在创作者设计的规则内探索精心布置的故事分支情节,更重要的是他们可以获得由剧场规则保护生成的安全感。只要不突破第四堵墙、不影响演员的表演,他们可以按创作者期待的形式与演员互动,在摹仿式再现(mimicry)的情境中充分享受游戏的快乐。 “观众不仅是演出的对象,也是演出的参与创造者。”[11]随着戏剧范畴向其他领域的敞开,各种仪式、节日活动等形式也成为戏剧表演的一部分,[12]游戏的观念也启发了一系列戏剧实践,特别是由角色扮演游戏(role-playing game)和沉浸式戏剧延伸,出现了“真人角色扮演”(Live Action Role Playing)式的参与式戏剧,也出现了结合大型影视景观和角色扮演的“沉浸式影院”(如上海文广集团引进的英国Secret Cinema实况影院的《007大战皇家赌场》),还有结合了桌面游戏形式的比利时Ontroerend Goed剧团的互动式戏剧《金钱世界》,以及采用观众掷骰子决定情节分支走向的、2019年乌镇戏剧节青年竞演单元令人眼前一亮的短剧《黎曼的宇宙》等。同时,也有一部分戏剧作品对于景观使用和观众参与进行了反思,如大嘴突击队(Gob Squad)的《西方社会》,邀请观众加入对一段网络视频的模拟表演,将剧场变成“以展演的方式进行的关于真实性、个体身份和复制问题的一场讨论”。[13] 在景观社会的语境下,“演”服务于“观”,“观”参与了“演”,其中“观”和“演”的时空关系又凸显了戏剧的“在场性”。这里的在场性有几层含义:现场性(liveness,“不能被保存、记录、存档,或以其他形式参与其不断再现之循环的”[14])、观众演员处于同一时空(presence),以及现象学意义上主客体的共存关系(embodied existence,即“具身性在场”)。由于电子媒体的介入,这三个层次的“在场”不再完全互相吻合,其间产生的缝隙也提供了表演空间。首先,电子媒体等现代科技可以使得表演者更多元化,影像、声音甚至气味可以不依赖人类演员单独存在于剧场中进行表演,这样的新媒体“傀儡”可以被远程操纵,也可以借助程序自动化运行。英国皇家莎士比亚剧院2017年演出的《暴风雨》,就采用全息影像表现精灵爱丽儿(用传感器捕捉真人演员动作,电脑转换成影像投放在舞台上)。不仅如此,电子媒体可以凭空构造出“角色”,剧作家塞缪尔·贝克特很早就在《克拉普的最后一盘磁带》(1958)中,探索了借助录音带将过去的时空中的角色形象带到演出现场;笔者2014年在爱丁堡观赏的英国Future Ruins剧团在全程没有演员现身的《细长电话线上的剧场》(Theatre on a Long Thin Wire)中,则借助电话线另一头的声音叙述构建起一个即将登场但并不存在的“人物”,观众凭借想象力与之互动。 舞台上的影像没有了本雅明所谓的“灵晕”,但这并不意味着这些影像一定可以“复制”。电子运算可以使得观众的反应与舞台上的影像即时互动,这些影像同样成为独一无二的不会重现的图景。另一方面,电子媒体可以将虚拟形象和文本信息借助耳机、弹幕等方式缠绕在演员或者观众肉身和感官上,使得表演复杂化。如笔者2019年于布拉格观赏的实景演出《早晨、正午、夜晚》(Morning, Noon, Night),使用耳机将角色的内心独白实时播放给观众,与观众听到的演员的正常对白互相呼应。在上文提到的《西方社会》演出中,由场外人员借助观众佩戴的耳机操控他们上台参与演出,于是参与的观众和操纵表演者共同注入到表演的主体中。这种情况下,观众被迫思考眼前表演的真实性,而由此提问:在场性(或者不可复制性)和真实性的关系是什么,我们通过观看表演追求的“沉浸其中”的真实感,又是什么? · “沉浸式”的新鲜消费体验: 观演关系革新的文化产业结构性动因 · 产生上文所述的种种新的观演形式的原因当然是多层次的,许多戏剧研究者都有重要的论述。如德国学者蒂斯-汉斯·雷曼在《后戏剧剧场》中提出,当代戏剧作品对大量文本性的“戏剧”(drama)形成挑战和消解,其论断就涉及当代戏剧“观看”的对象、媒介和体验的嬗变。雷曼在著作开篇中即提出,由于新的电子媒体的出现,传统的戏剧因为“复杂而低速”,“不复是一种大众性的传媒形式”。[15]他进一步指出: 就本质而言,剧场艺术和文学的目的都不是复制现实,而是符号性的表现。……然而,在当代文明中,人们习惯对形象与信息进行被动消费,人的想象力已经减弱了。同时,文化“产业”越来越多地屈从于买与卖的规律。这种变化对剧场艺术造成了一种显而易见的负面影响,因为剧场艺术与录像、电影、唱片或书籍不同,并不是一种拈手即来、易于循环、易于市场化的产品。[16] 正如雷曼所言,在当代社会,戏剧面临着其他文化消费形式的竞争。因为文化消费的选择增多了,戏剧在人们文化生活中地位有所下降;也正因如此,戏剧更迫切地寻找自我定位,以应对在电影、电视等新兴媒体挑战下日渐萎靡的消费市场: 在电影出现之前,对行动的人的动态摹写一直都属于剧场艺术的范畴。而电影这一新兴的技术表现手段一出现,就在这个范畴中接替、并且超越了剧场艺术。……人们同时开始认识到现场性(不同于复制或者可复制的现象)才是剧场的特点。[17] 因此,在寻求消费市场的戏剧创作者一方面引入景观,使得观众可以在剧场中同样消费影像和奇观。另一方面,当代戏剧也在创作和演出中鼓励游戏,让观众尽可能体验到“即兴”“自由”“创造性”等在其他媒体上较少享受到的消费体验。借助游戏状态,观众有条件在一定程度上解放了视角(更灵活地选择观看对象的某个细节或某个侧面),增加了观看内容的选择(情节可能受观众反馈影响)。在这基础上,通过突显观看体验的不可复制,戏剧演出成为了“文化特产”,观看某个戏剧变成了带有特定符号意义的消费活动。比如张艺谋导演的“印象”系列的“山水实景演出”观众,通常可以将赏景、观剧和拍照留念一并完成,得到完整配套的旅游文化体验。 另外,戏剧还需要适应新的媒体环境下的消费者的消费方式变化。菲利普·奥斯兰德(Philip Auslander)研究发现,电视剧(televised drama)不仅要求传递戏剧事件(theatrical event),更要重新创造剧场的体验来代替现场演出,也就是说,早期的电视机通过让观众感受到自己是坐在剧场最佳位置的坐席上看戏——并且更舒适、更方便,来抢夺剧场的观众。[18]那么,如今的戏剧,如何将瘫坐在舒适沙发上的懒惰观众再请回剧院的观众席呢?方法之一,是借助剧场成本更高的机械装置创造家中或电影院中的荧幕不能复制的奇观和幻境,吸引观众。另一种方法,是突出剧场的游戏性和现场性,如近年来从美国引入、在北京上海等城市小剧场兴起的“即兴喜剧”(improv comedy),演员不准备剧本,根据观众建议现场完成喜剧片段的表演。又如上文提到的《不眠之夜》,则是将上述两种方法结合,提供标志性的奇观、“高自由度”的游戏相结合的消费体验。

沉浸式戏剧《不眠之夜》 与此同时,在新的媒体环境和新消费习惯影响下,观众/参与者的消费期待也产生了变化。通过对《留守女士》的观察,陈恭敏很敏锐地意识到了观众对于小剧场戏剧表演的需求: 在那种场子(大剧场)怎能看到人物的心跳、呼吸急促和手心出汗呢?根本不可能。《留守女士》的演出就达到了这样的信息清晰度。看电视,观众第一个要求就是清晰度,信息时代,图像文化带来了这种审美需求。现代青少年完全是图像文化训练出来的观众……这种艺术和观赏方式的产生是科技带来的,坐在家里看电视,能看到奥林匹克运动会全景,也能看到罪犯眼睛中的恐怖的大特写镜头,观众观赏的第一个要求就是清晰度,传达心理内涵的信息密度。[19] 如前文所言,小剧场戏剧表演受到了景观社会时代的影响,观众根据自己欣赏荧幕景观的习惯对表演提出了新的要求。这里的“信息密度”意味着表演的精细化;不仅如此,表演“在小剧场则应收敛一些”,[20]大剧场舞台上需要的适度夸张、肢体动作幅度更大的表演风格在小剧场不被提倡。甚至,戏剧表演需要借鉴影视表演,而创作者需要参考影视场景设计、借助镜头语言寻找舞台表演的尺度和焦点。《留守女士》导演俞洛生介绍舞台设计理念的时候谈到: 服装可从演员自己的衣服中寻找适合角色的衣服,避免服装感;道具不能是假的,酒柜、圆桌、杯盘用具和啤酒、苹果、咖啡等都要是真的; 要环境音乐, 不要情绪音乐, 效果要简洁, 必需的用之,可省略的省略……[21] 俞洛生特别强调,小剧场表演要借鉴影视表演风格:“我们要追求一种更高层次的、综合影视剧表演长处的、更生活、更真实、更随意、更接近自然状态的不表演的表演, 即没有表演痕迹的表演。”[22] 以剧场中使用动态摄影(在舞台上即时投放录像实况)手段著称的米切尔甚至认为,影像是记录和再现表演的极佳手段:“运用影像技术不过是自然主义舞台的进阶。……摄像机让我能更加近距离地观察人类行为:眼神的细微闪烁,两颊的肌肉颤动。我对于人们头脑中的东西越来越感兴趣。”[23]在米切尔的表述中,镜头取代了肉眼而成为观察和感知肉身客体的方式,人的行动(包括表演)通过影像的中介被着重突出,真实感的得来从原来的“眼见为实”,转化成为了“有图为证”“数据(电子信号)是不会骗人的”。不仅如此,影像由于其可复制性,反而成为了不断迫近真实世界的手段。通过重复播放、放大细节等技术手段,观众可以反复体验表演的某个片段,从而抵抗由于转瞬即逝的观赏体验造成的意犹未尽。 综上,当代戏剧观演形态的变化与文化消费的方式变化密切相关。随着电子媒体和信息技术的发展,消费者(也就是观众)要求戏剧提供符合新媒体环境的、新鲜的消费体验。而这样的变化背后的动力,则是生产力的发展和消费社会的崛起。当工业高度发达、戏剧成为阿多诺和霍克海默所指的“文化产业”时,戏剧活动也就“沉浸”于无形的消费文化。因此对于当代戏剧活动的批判、反思如何重塑戏剧文化生产方式,必然要透过对消费文化的解析而展开。 · 戏剧消费文化批判与剧场消费机制重构 · 消费文化作为资本主义发达阶段的产物,已经渗入社会生活的方方面面,在政治经济学、社会学、文化研究及生态批评方面也已经有众多学者提出理论批判。据社会学家迈克·费瑟斯通的理论,消费文化在社会结构上来自资本主义商品生产扩张引发的消费活动(包括消费商品、场所和时间),在主体经验上则是与消费活动中产生的身体刺激和审美快感相关。[24]而本文关注的问题是:戏剧是否可以摆脱消费文化?剧场的消费文化如何重塑,以形成对社会更积极的生产机制? 如前文提到的,在戏剧中营造景观幻境时同时提供置身事外的安全感,就是切断了与现实世界的关联,事实上完成了布莱希特所批判的戏剧与资本主义意识形态的合谋: 许多人到剧院去,是为了把自己的感情卷入戏剧中去,着迷,接受影响,提高自己,让自己经历恐惧,感动,紧张,自由,松弛,受到鼓舞,逃离自己的时代,用幻想替代现实。[25] 这种以自我满足为目的的再现只是在调和阶级矛盾,毕竟“对世界过于主观的表现所得到的只能是对社会有害的效果”。[26]以波德里亚(Jean Baudrillard)的话说,这样的消费活动获得的不是现实,“而是对现实所产生的眩晕。……符号、形象、信息,我们所消费的这些东西,就是我们心中的宁静。与外界产生的距离则巩固了这份宁静。对真象的强烈影射并没有损害它,只是骗了它罢了”。[27] 布莱希特也不否认戏剧是一种娱乐性消费,他的希望是“寓教于乐”,“好的戏剧就是娱乐的”,并且戏剧的教育性不应排斥观众的娱乐体验;只不过,这种娱乐体验是智性的而非情感的。[28]参照布莱希特的间离效果,我们可以得到启发:戏剧景观幻象的营造,是为了在恰当时候再一次打破,将现实重新引入观众的视线内。 消费幻象是愉悦的,雷曼认为,“图像是从现实生活中‘偷’来的,所以图像的表面就具有一种解放的意味,这使观众在欣赏图像时充满乐趣。”[29]然而对于德波而言,景观始终是对现实的虚假再现。因此,在《不眠之夜》一类沉浸式戏剧采用多重的叙事结构和表演空间设计时,越是吸引观众“二刷”“三刷”,甚至形成“攻略”——多次重复回到剧中想要穷尽了解所有情节分支和所有表演细节——越是表现出对于现实世界的再现的不可靠。这样的再现依靠重复地消费支撑同样的故事内容,更体现了其自我封闭、无法生产新意义的问题。又如,孟京辉导演的沉浸式戏剧《死水边的美人鱼》(2015)没有让观众带上面具,但由于采用了《不眠之夜》类似的景观式表达,第四堵墙意识反而影响观众对剧情信息的接收:“有时候演员分开人群非常艰难,因为观众并没意识到身边人是演员。……有时候追着一个角色跑会很累,容易跟丢。”[30]

沉浸式戏剧《死水边的美人鱼》 如果在塑造景观幻境时保留现实世界的入口,则可以极大地发挥新观演关系的特长,产生大量互文性,激发观众思考甚至介入社会现实问题讨论。如爱尔兰阿努剧团的沉浸式戏剧《吉普赛大篷车》,在都柏林的车站、社区、街道中借助实景表演当地确实存在的社会问题,摹仿影视情节的场景、游戏式的经验更使得观众在真假难辨的虚构-真实难题面前,重新审视现实世界,“从而把爱尔兰现代化和全球化进程中被日常主流话语遮蔽的内容揭露出来,让观众体验未曾体验过的,发现被刻意遮蔽的——无论这里的对象是历史、现实还是观众自身。”[31] 如果我们批评“印象系列”因为重复全球资本逻辑,用文化符号生产吞没了现实空间和社群主体性,[32]《吉普赛大篷车》则提供了正面教材:经过戏剧创作者的设计,让观众从景观的蒙蔽中惊醒而重新思考被再现的对象,消费行为被附加了文化再生产的能力。我们可以借鉴巴西先锋戏剧家波瓦的“观(众)(表)演者”(spect-actor)概念,重新构建戏剧消费活动的辩证关系。波瓦鼓励观众打破观众和演员的界限,“体现角色,占领角色,取代他的位置,不是听从他,而是引导他,指出你认为是正确的道路……侵入到角色和舞台中,占领他的空间,展示结局。”[33]那么,在戏剧活动中,应提倡的是不再重复消费主义逻辑,解放消费者,让他们参加文化的再生产。如朗西埃在《被解放的观众》中倡导的: 艺术家,就像研究者,建造舞台,当他们在舞台上用新习语构造新的探险故事时,他们能力的表征和结果都变得可疑。新习语的结果无法被预先考虑。它要求观众是主动诠释者,呈现他们自己的翻译,挪用关于他们自己的故事,并最终从中构思他们自己的故事。一个获解放的共同体其实是一个讲故事者和翻译者的共同体。[34] 如果能真正完成朗西埃的愿景,将观众和演员——文化的消费者和生产者——联结成共同体,以“游戏”的平等规则对待所有参与者,将在场的主客体智识也聚集并开启对话,打破生产消费的单向循环系统,戏剧活动势必能哺育新的阐释能量,完成剧场文化生产的建设性重构。 [1]莱辛:《汉堡剧评》,张黎译,上海:上海译文出版社,1982年,第14、62-63页。 [2]何之安:《戏剧导演艺术》,《中国大百科全书:戏剧》,北京:中国大百科全书出版社,2002年,第434页。 [3]彼得·布鲁克:《空的空间》,邢历译,北京:中国戏剧出版社,1998年,第3页。 [4]德国学者雷曼用theater一词以囊括文本性、摹仿(mimesis)为核心的戏剧(drama)及其演出所涉及的舞台艺术,还有当代兴起的展演艺术(performance art);李亦男将此概念译作“剧场”(辨析参见李亦男:《雷曼的后戏剧与中国的剧场》,《戏剧》,2019年第4期)。本文的“戏剧”总体概念与雷曼所指的theater基本一致,但讨论范围主要限制在以“戏剧”作为自我定义和运作模式的相关艺术形式上,在没有引起歧义的前提下,继续使用“戏剧”而不是“剧场”作为核心概念称谓。 [5]居伊·德波:《景观社会》,王昭风译,南京:南京大学出版社,2006年,第3页。 [6]陈恭敏:《从〈留守女士〉的表演引出的思考》,《戏剧艺术》,1992年第2期。 [7]周泉:《浸入式剧场:以〈不再入眠〉为例》,《戏剧》,2013年第6期。 [9] Schechner, Richard. Performance Studies: An Introduction. London and New York: Routledge, 2013, p.89. [10] Schechner. Performance Studies: An Introduction, p.89. [11]何之安:《戏剧导演艺术》,第433页。 [12]汉斯-蒂斯·雷曼:《后戏剧剧场》,李亦男译,北京:北京大学出版社,2010年,第51页。 [13]织工:《〈西方社会〉:自拍时代的精神速写》,《广东艺术》,2017年第6期。 [14]Phelan, Peggy. Unmarked: The Politics of Performance. London and New York: Routledge, 1993, p.146. [15]雷曼:《后戏剧剧场》,第1页。 [16]雷曼:《后戏剧剧场》,第1-2页。 [17]雷曼:《后戏剧剧场》,第50页。 [18]Auslander, Philip. Liveness: Performance in a Mediatized Culture. London and New York: Routledge, 2008, p.17-18. [19]陈恭敏:《从〈留守女士〉的表演引出的思考》。 [20]陈恭敏:《从〈留守女士〉的表演引出的思考》。 [21]俞洛生:《关于〈留守女士〉》,《剧本》,1994年第3期。 [22]俞洛生:《关于〈留守女士〉》。 [23]织工:《〈西方社会〉:自拍时代的精神速写》。[24] [24]迈克·费瑟斯通:《消费文化与后现代主义》,刘精明译,南京:译林出版社,2000年,第18页。 [25]布莱希特:《布莱希特论戏剧》,丁扬忠、李健鸣译,北京:中国戏剧出版社,1990年,第61页。 [26]布莱希特:《布莱希特论戏剧》,第47页。 [27]波德里亚:《消费社会》,刘成富、全志钢译,南京:南京大学出版社,2000年,第12页。 [28]布莱希特:《布莱希特论戏剧》,第5、54-55、72页。 [29]雷曼:《后戏剧剧场》,第220页。 [31]冯伟:《介入社会现实:浸没剧的越界美学》,《外国文学研究》,2017年第5期。 [32]张姬宰:《中国大陆先锋戏剧先锋性之变迁研究》,2015年,南京大学博士论文。 [33]Boal, Augusto:《被压迫者剧场》,赖淑雅译,台北:扬智文化,2000年,第16页。 [34]雅克·朗西埃:《被解放的观众》,张春艳译,《当代艺术与投资》,2011年第2期。 [本文为广西高校中青年教师基础能力提升项目“全球化语境下当代剧场互媒体应用研究”(2019KY0505)阶段性成果] 作者单位:广西艺术学院影视与传媒学院

关 于 我 们 《戏剧艺术》,上海戏剧学院学报,创刊于1978年。全国中文核心期刊、中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊、中国学术期刊综合评价数据库来源期刊、国家哲学社会科学学术期刊数据库来源期刊。以繁荣戏剧研究,推进戏剧教育事业为己任,坚持古今中外兼容、场上案头并重,关注戏剧热点问题、鼓励理论创新,力推新人新作,曾以发起“戏剧观”大讨论为学界所瞩目,又以系统译介国外当代戏剧思潮、及时发表戏剧学最新优质研究成果为学林所推重,是国内最重要的戏剧学学术期刊之一,在戏剧研究界享有盛誉。 投 稿 须 知 《戏剧艺术》是上海戏剧学院主办的学报,为全国中文核心期刊、全国高校社科精品期刊、中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊、中国人文社会科学期刊AMI综合评价A刊核心期刊、中国学术期刊综合评价数据库来源期刊、国家哲学社会科学学术期刊数据库来源期刊,在戏剧研究界享有盛誉。 2.基金项目:含来源、名称及批准号或项目编号。 特别声明:本刊从未以任何形式、任何理由向作者索取版面费、审稿费等费用,若发现类似信息,可视为诈骗行为,向公安机关举报。本刊已许可中国知网等网站或数据库以数字化方式复制、汇编、发行、传播本刊全文。本刊支付的稿酬已包含相关机构著作权使用费,所有署名作者向本刊提交文章发表之行为视为同意上述声明。如有异议,请在投稿时说明,本刊将按作者说明处理。 责编:计敏 编审:李伟返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】