| 居必常安,然后求美:开平碉楼的“现代”建筑学精神 | 您所在的位置:网站首页 › 开平碉楼图案介绍 › 居必常安,然后求美:开平碉楼的“现代”建筑学精神 |

居必常安,然后求美:开平碉楼的“现代”建筑学精神

|

让土匪万万没想到的是,在途经赤坎镇鹰村时, 他们被该村宏裔楼的更夫发现,更夫立即拉响警报器。于是,在乡民团及村民的配合下,十多名土匪被生擒活捉,其余的被击退,救回校长及学生 17人。海外华侨闻讯,觉得碉楼在防范匪患中起了作用。于是,他们在外节衣缩食,集资回乡兴建碉楼,并在碉楼配置枪支弹药、发电机、探射灯、警报器等设备。 从百年前的清朝统治到鸦片战争时期的背井离乡,到建国后的荣归故里与落叶归根——华侨们为了自保,用自己所看到的西方建筑元素,建成了“中西合璧”的开平碉楼。 开平碉楼像华侨们一样,见证并参与了这个时代的历史变迁。 01 历史是土壤,文化是养料: 开平碉楼如此生长

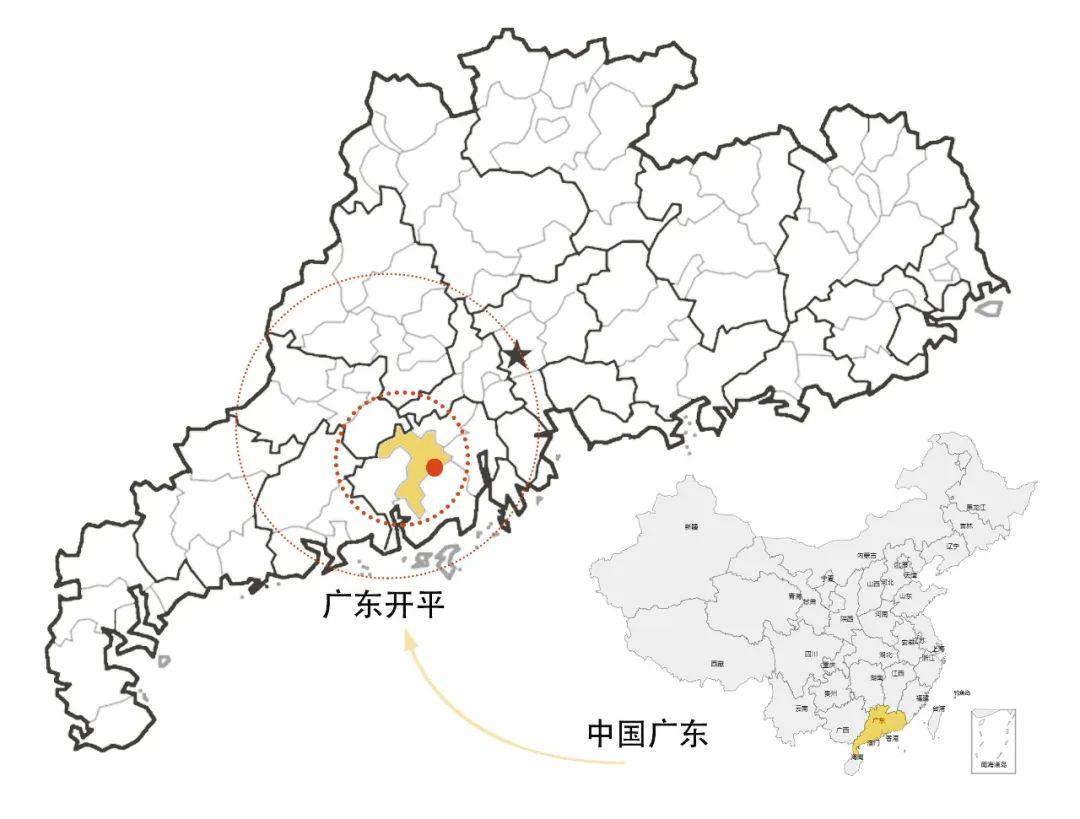

图片来源:flicker 开平市位于广东省东南部、珠江三角洲西南部,距广东省省会广州市139km。开平境内多小型起伏的丘陵,大多海拔在50m以下,潭江及其支流横穿开平市域,形成河网密布、丘陵起伏的山水风貌。潭江两岸受冲积形成了广阔而低洼平原地区,使得开平市地势低洼且土地肥沃,但这里多山且可利用的耕地面积少,因此当地人一直有着 “六山一水三分田”的说法。 开平市濒临南海,位于亚热带季风区内,降雨量大,气候较为温和,纬度较低且阳光充沛。夏秋两季台风给开平带来大量降水,而开平又地处潭江的中下游地区,受冲击而形成的三角洲地貌地势低平,密布的河网在遇到台风时往往形成洪涝灾害。 为了应付洪涝灾害,大多村落在选址和居所的营建上多选择高地,或在居所起建之初先筑有一定的高台以防洪涝。为寻求更有效的避难所,村民们开始营建比传统民居层数多、高达数十米的碉楼。 碉楼大多三层往上,在水灾泛滥时依然能够屹立不倒,人们可以登楼抵御灾害。 除了自然灾害的侵袭,匪患械斗的频发也严重影响着开平人民的平静生活。开平本身地处偏僻,又处于恩平、新会等县的交界处,为官府的“四不管”地带,长期以来治安恶劣,匪患猖獗。 我们可以看到,早期的碉楼大多为宗族或村落集体营建,主要的功能在于家族防御或村落集体防御,而一些富有的华侨单独建造的住防一体式的碉楼,则是另一个时期的出现的。

1842年鸦片战争后,中国社会动荡不安。开平地区地狭人稠、民生困苦,出现了粮食供应匮乏、劳动力过剩的状况,人地矛盾日益尖锐。与此同时,新开发的美洲大陆正急需大批的劳工进行开发建设,他们开始了诱骗华工的活动,大量的“猪仔”华工被运往世界各地。 十九世纪中叶,开平地区出现了三次大规模的移民潮: 第一次是十九世纪四十年代初,当时的西方殖民者向中国招募了大量的“契约华工”来大力开发建设东南亚地区。后来,美国的西部地区和加拿大、澳大利亚等国接连开采出大量金矿,大批的“赊单华工”相继被运往美、加、澳等地。最后一次移民潮是在十九世纪六十年代,又有大批开平人再次被运往美国、加拿大等地进行修建横贯东西的铁路。 这三次大规模的移民将开平人带往世界各地。 二十世纪初,开始有大量常年在外的华侨回乡探亲,这些富裕的华侨便成为土匪眼中最佳的猎物,敲诈勒索的事件时常发生,甚至发生武装械斗。因此,为保障家族的利益和居民的生命财产安全,同时也为了防止祸患与抗争匪贼,开平地区的居民均修建坚固的碉楼以求自保。 开平地区人民多为早期躲避战乱由中原南迁而来,传统观念和宗族观念根深蒂固。虽有大量的华人劳工留居海外,但大都是希望有朝一日可以荣归故里,给家乡和宗族带来一定荣耀。因此,尽管很多劳工留居海外靠卖苦力发家,但在有一定的财富积累之后都会选择在家乡修建更加豪华的居所,一是给家人带来更好的生活,二是受所谓“光宗耀祖”传统思想的影响,满足攀比炫耀的虚荣心。 为实现这两个目的, 他们在为新大陆开垦建设的同时也为家乡带回了西方的科技与文化,并不断影响着家乡的社会文化风貌,逐渐形成了岭南地区独特的侨乡文化,而碉楼大多呈现出上大下小的格局,低层楼体封闭而坚固,上层挑台与屋顶则千奇百态,造型精美, 这正是开平碉楼独一无二的特点与艺术价值,是这段文明的有力见证。

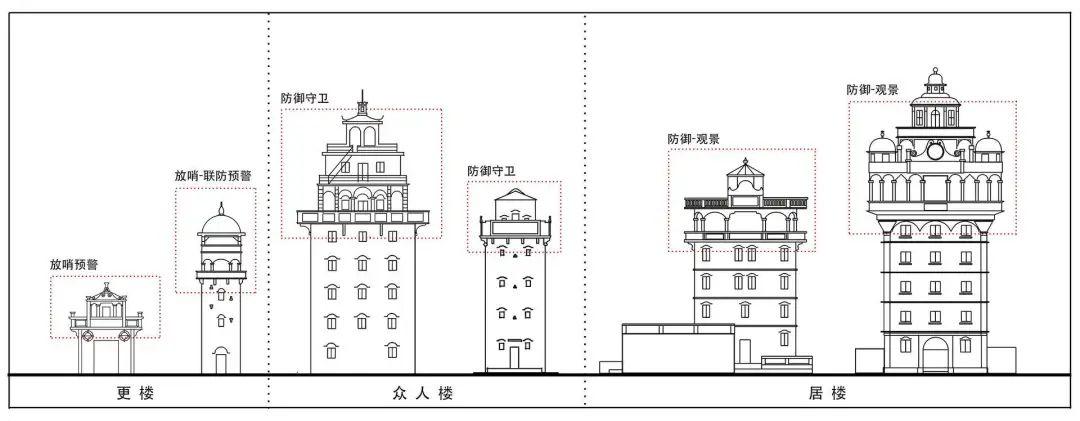

多样的碉楼 02 田园村落之间 屏障也是地标 我国古代哲学家墨子曾说:“居必常安,然后求美”,也即是说,建筑首先要满足人们安全的需要。 开平碉楼作为一种乡土建筑,最初的源头是中国古代乡村中起瞭望、预警作用的“角楼”。 在古代,“碉”是指具有防御性功能的建筑,以供观察、射击、防守等安全防卫作用,而“楼”指单体高层建筑,“碉楼”则是将“碉”的防御性与“楼”的形体相结合。 它们大多零散地分布于村落的边缘地区,周围视野较为宽阔,以满足基本的防御需求。 首先,从防御上来说,碉楼大多据守村落四周,视线上更加利于防护和守卫。 在村落的边缘地带,四周为无际的稻田,对外视野宽阔,对内可以守望全村。分布于村口或四角地带的大多为更楼,为村落起到打更放哨的作用。位于村落背部的大多为富足的华侨私人营建的居楼,或村民集体营建的众人楼。 以位于潭江东岸的庆临村为例,村落整体坐东朝西,建筑整齐排布,西面村前为一条扇形的风水塘,东面村后为大片的竹林和古杨桃林, 再往东处则为远处的缓山丘陵,形成一片天然的屏障。 庆临村两侧村口各设有一栋两层的闸楼,起到放哨和守卫的作用,村后还设有两座碉楼,构成村落前后左右遥相呼应的完整防御格局。同样格局形态的还有庆临村北部紧邻的永安村。 永安村坐落在一片茂密的树林之中,村落面积较大,坐东南而面西北,村落前后均有风水塘庇护,四周林木茂盛。村内建设有两幢碉楼,一座位于村口处,一座位于村落右后方,他们据守着村落的两个对角,彼此呼应,以满足守卫的需求。

庆临村,永安村 其次,高耸于聚落中的碉楼也是村落独特的地标。开平地区地势平坦广阔,村落里数层高的碉楼及其各色的造型,除了代表个人之外也是村落共同的象征,起到指引和标识的作用。 受匪患影响,碉楼大多层数较高,常见的有三到五层,个别较高的有六到九层之高。 它们坐落在一片水平展开的低矮的传统民居之中,碉楼独特的造型和丰富多彩的屋顶样式,打破了聚落中大片的形制和高度一致的传统建筑风貌,矗立于村落之间,形成村落的重要标志。 以锦江里的村落风貌为例,村落后部并列坐落着升峰楼、锦江楼和瑞石楼三座碉楼,与村落前部两层的传统民居对比鲜明。 它们高低错落,层次分明,既是村落后部的防御的屏障,又是锦江里村落明显的地标。

聚落中的碉楼 03 预警的高台: 极尽所能的防御 为保障居所和聚落的安全,碉楼在防御上极尽所能。在整体形态上,碉楼大多为方形,楼体通直,立面主要分为三个部分,即: 底层光滑楼体; 中层出挑阳台; 顶层开阔屋顶。底层楼体外墙面较为光滑毫无装饰,易守难攻,外墙开小窗,一般较为窄小,并用厚铁皮包裹,窗户内还设有铁栅栏,一旦关上门窗,匪贼难以爬入屋内。墙体局部设有枪眼,为斜向内扩型,便于狙击。 中层多为出挑的阳台楼阁,并配富有特色的装饰廊柱,独具异域风情。 阳台内墙体设枪眼,居高临下,对碉楼的上下左右形成全方位的监视,形成交叉火力网,守护族人的生命和财产安全。 顶层则较为丰富多彩,有的既作为守卫瞭望台,又作为闲暇时休憩的屋顶花园。

楼体的三个部分

防御设施 开平碉楼,经历了 “三间两廊→庐居→碉楼”的发展过程,是住宅基地受限而竖向发展的结果。 传统的三间两廊式又分为三间单进、三间两进或三间数进,多为一厅两房的格局,中间为主要活动的厅堂,两侧为卧房,两进或数进的建筑中还设有天井。 当地在传统民居的基础上, 首先发展出一种传统式样的楼房民居——庐居,以两层的为多,也有高达三、四层的。 又在楼化的庐居的基础上,特别加强建筑的防御性,演化出早期的碉楼; 随着建筑材料和建筑技术的发展,加之不断吸纳各种建筑风格与样式, 在传统“楼”的基础上,演变成为分别注重建筑防御性的近代碉楼。

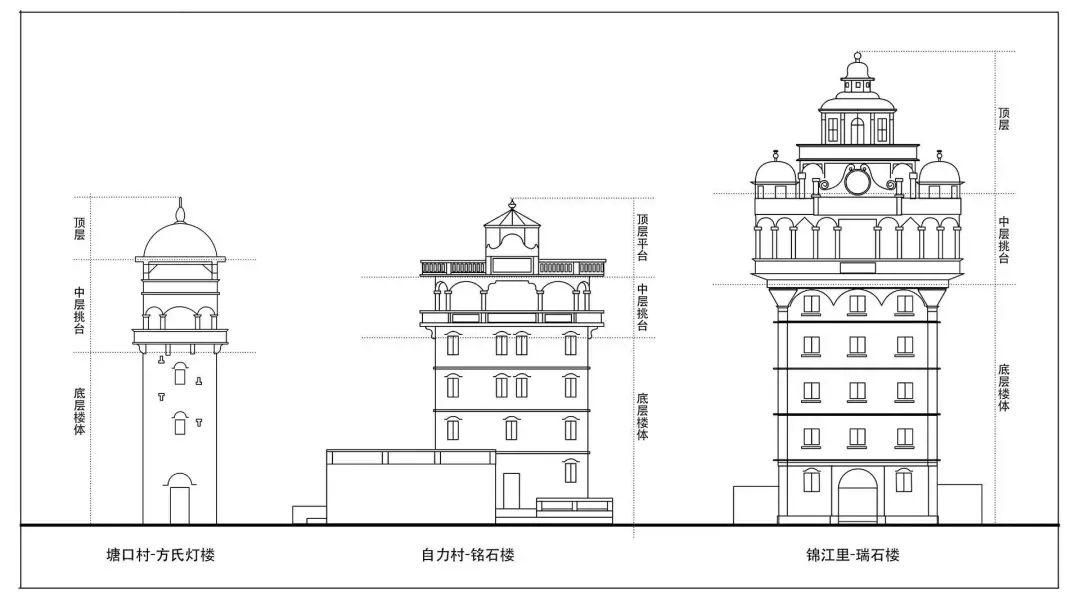

空间格局的演变 碉楼按照功能可以大致分为三类: 更楼、众人楼和居楼,不同分类其楼体功能与周边景观有着不同的关系。 更楼是一座预警性的建筑,为村落日常打更报时、守卫放哨所用,分为灯楼和闸楼两种形式,常建于村口或独立于村外,在匪患来临时还可起到村落之间联防的作用。典型的有塘口村的方氏灯楼,由自力村及周边几个方氏家族村落共同营建,独立坐落于各村之间开阔的土地上,四周视野开阔。 方氏灯楼为混凝土结构,占地面积20.25㎡,建筑面积110.77 ㎡,高五层,底部三层封闭坚固,开小窗,每层都设有“凸”字型射击孔。4-5层为开敞的平台和更高层的瞭望台,平台上开阔的视野与四周被守卫的村落遥相呼应。 楼顶则采用拜占庭风格的穹窿顶,结合顶层四角的柱廊形成独特的风貌,树立于平坦开阔的乡野田间,构成独具特色的景观中心。

众人楼通常为全村村民或几户村民集资共同营建,是一座集体性的防御建筑。众人楼占地面积相对较大,装饰性较弱,楼高通常4-5层,内部格局类似现代的公寓楼,在洪涝发生或匪患猖獗的时候起到临时避灾防御的作用,典型的众人楼有永安村的天禄楼和锦江里的锦江楼。

永安村天禄楼 天禄楼为大型众人楼,由永安村和南安村共同集资营建,楼体为混凝土结构,高八层,首层共五个房间,多为门厅、厨卫、储藏等功能性房间,2-5层每层各六个房间,均设有单独的床位、储藏柜等必要设施。 6层为设有连廊的公共空间,四周有开阔的出挑平台,7-8层分别为值班室和瞭望台。 位于蚬冈镇的锦江楼则不像天禄楼一样每层划分有多个小房间,而是每层均为一个大通间,楼体共5层,通体外形简洁,没有繁杂的装饰,楼外墙体遍布“凸”字形的射击孔,顶层同样设有瞭望的平台和值班室。 此外,即使是集资兴建的众人楼,在顶层除了设置基础的防御性的瞭望台之外,也会设置开阔的平台供人休憩活动。 居楼多为富裕的华侨私人营造,是一座集居住和防御为一体的建筑,因此在建造上更加注重建筑与景观的关系。除了其本身的防御属性外,居楼还是主人长期居住的住所,因此在楼体的建造上更加富有装饰性,是楼主人身份地位的象征。居楼是开平地区现存最多的碉楼类型,约占开平碉楼的62%,以自力村的铭石楼和锦江里的瑞石楼为典型代表。

铭石楼由主楼和裙房两部分,主楼占地面积113.7㎡,共5层。铭石楼的内部格局也是典型的由三间两廊式建筑所派生的,首层以主厅和客房为主,2-4层则为家中女眷和子女的居所,顶层为祭祀的祖先堂和开阔的敞廊,顶层之上的天台还设有一个中式的六角攒尖亭,凉亭的设置使得空旷的屋顶平台更像是一座屋顶花园,可见居楼更加延伸廊顶层平台的休憩与观景的作用。

位于锦江里的瑞石楼则是开平碉楼中层数最多、造型最为瑰丽的碉楼,楼体共九层,建筑面积552.21㎡。首层为一间主厅和一间卧房构成的不对称式布局,2-6层均为传统的三开间式格局,供楼主妻女子孙居住使用,七层为祖先堂和开阔的平台,八层中间设有一小厅,原为值班打更所用,九层为堡垒式的瞭望台。

瑞石楼 图片来源:https://itbbs.pconline.com.cn 瑞石楼上部建有精致的外墙装饰和出挑的柱廊,与大小错落的穹窿顶共同构成精美错落而富有变化的楼冠,远远望去,高耸于茂密的植物之间,构成锦江里村落一道靓丽的风景线。 七层平台外墙以巴洛克风格的山花与中国园林中借景框景的手法巧妙结合而造,身处屋顶平台向外望去,可见一幅山水稻田的风景画。

不同类型碉楼的内部空间 从以上案例对比中可以看出, 更楼更注重的是视线的防御,不论是闸楼还是灯楼,基本以防御空间为主; 众人楼顶层的露台依旧以瞭望和守卫为主,但在一定程度上也作为临时活动与休憩的场所;居楼由于多为私人营建,在防御的基础上还具有日常居住、生活和消遣的职能, 因此更加注重建筑与风景之间更加相互呼应的关系,开始出现集景观与防御为一体的混合空间,在外观造型上也更加多姿,而内部空间则一定程度上将古典园林借景与框景的建造手法融入到楼体的建造之中,开始景观化的处理出挑的外廊、角楼和屋顶的平台,追求建筑与自然的融糅。

不同类型碉楼顶层空间对比 04 土洋结合: 有意识的建造与无意识的流露 碉楼独特的建筑风貌是中西文化交汇下的融合建造,这种融合既是有意识的建造又是无意识的流露。早期穿梭于世界各地的华侨出于对西方文化的好奇与羡慕,通过风景画、照片、明信片等多种方式将他们的所见所闻带回家乡,因此西方的建筑文化不断影响着家乡的民居建设。 当时的世界建筑正盛行折衷主义潮流,到二十世纪二三十年代开始出现中西合璧建筑的高潮,世界建筑的潮流深切影响着侨乡建筑的发展。 折衷式建筑把历史上曾出现的各种西方建筑风格结合起来,把古希腊式、古罗马式、哥特式、文艺复兴式、巴洛克式、古典主义、浪漫主义、洛可可等建筑风格随意组合,任意模仿,形成一种既仿古又没有固定模式的建筑风格,这种建筑风格正迎合了当时的华侨对西方建筑不甚了了,又想模仿的心态和需求, 在这种潮流的影响下,用“拿来主义”和“模仿主义”的手法,非常容易满足回乡建房的要求。 碉楼的具体建造又因为规模要求和楼主喜好的不同,更多地呈现出一种自由创作式的中西结合,形成一种非正统折衷主义的 “土洋结合”的近代侨乡乡土建筑特点。 但碉楼的具体建造者多为当地的工匠,他们对地道的西方建筑手法不甚了解,再加上本身具有深厚传统中式建筑的建造经验和中国传统文化底蕴,因此在建造新建筑时难免会无意识的采用传统中式建筑的建造手法,自然而然的流露出中式建筑的味道。 受西方文化的影响,碉楼的装饰主要体现在外部建造和内部空间格局两个方面。从外部建造来看,在碉楼的建筑风貌上,其外立面的装饰通常分为楼体、挑台和屋顶三个部分。 楼体出于防御的需求造型相对简洁,常通过彩画和灰雕装饰在门斗、窗口和檐下的地方,有的会采用“喜”、“寿”、蝙蝠、喜鹊等中式风格的装饰,也有的会为了与楼体的西式建筑风格相统一而采用一些卷草、缨络、涡卷等西式的花雕。

外部装饰

出挑平台 挑台是碉楼建筑风貌的主要体现,其形式丰富多样,在顶层出挑的平台上设有西式精美的柱廊和多样的角楼,不仅塑造了碉楼美观的立面造型,也是西方建筑元素传入中国后,与本土的气候环境和使用要求融合而产生的做法。 屋顶作为碉楼中最为提色的部分也表现出多样的形式,传统中式的屋顶包括悬山顶、硬山顶攒尖顶等形式,主要在一些早期的碉楼中应用,西式的屋顶类型较为丰富,有仿意大利的穹窿顶式、中世纪的城堡式、伊斯兰穹顶式和英国寨堡式等多种样式,也有一些采用罗马敞廊式平屋顶和折衷式的混合样式,可以看出碉楼屋顶的样式是受西方建筑文化影响最为明显的表现。

屋顶样式 碉楼内部空间的格局则体现了侨乡人民在审美观念和生活方式上的中西融合。虽然在其外部装饰与形态上因受西方建筑文化的影响而呈现出独特的西式建筑风貌,但在其室内空间的布局上却始终保持了传统客家民居三间两廊的布局。 从各层布局中可以明显看出碉楼内部空间与传统的两进式三间两廊的客家民居布局极其相似,但由于层数的增加又增添了一些新式的功能空间。以位于自力村的澜生庐居为例,楼体分为三层,布局依然以三间两廊式为主体格局,虽然天井不复存在,但出于对西式建筑功能的认识,增加了屋顶平台、楼梯间、各层的独立厨卫空间,以及各层单独设置的起居室,因此比传统三间两廊内部空间关系更为丰富,空间结构也更具有功能性。是传统的三间两廊式布局与西式建筑功能的融合。

碉楼与传统民居内部空间对比 除了空间布局,很多室内的家具陈设也都体现出在外来文化的冲击下生活方式的转变。虽然碉楼的室内最常见的还是传统的木质家具、屏风和字画等装置,但内部有很多功能和设施上的改变。 在泮立楼女主人的卧室中也可看到传统的红木家具和雕花木床,但梳妆台上却有各式的西方的化妆用品以及香水,中层的客厅中还可看到西式的壁炉、沙发、留声机等。 厨房开始由传统的灶台到划分出水池、橱柜、操作台等现代功能分区,卫生间也开始出现马桶和浴缸等西式装置。在很多细部的装饰中都能够看出侨乡人民在本土文化的氛围中,坚持以开放包容的心态接受外来文化,并与乡土文化有机融合创新,塑造出一种新颖而独特的文化风格,正是碉楼民居最大的特色。

内部陈设 05 居必常安,然后求美 安居是乐业的前提,先有防御,才有生活,景观之美则是安居之外的延伸和无心插柳的偶得。 防御是影响聚落空间格局的重要因素,居所的安全和生活环境的安稳是生产发展的重要前提,开平地区通过聚落中布局的碉楼,在获得安稳的生产生活空间的同时,碉楼的夸张、炫耀、风格各异,与周边的村庄、河流、池塘、稻田、密林和山丘等自然景观融为一体, 又无意中塑造了独具地域特征的人居景观之美。 开平碉楼体现了一种“现代”建筑学的精神,即形式追随功能。 侨乡的华侨们出于真实的防御目的和功能需求,对原有的居所进行改造和升级,建造了具有防御和居住双重功能的塔楼,高耸而坚固的碉楼应运而生。在功能完善的基础上,华侨们又将所见闻的西式建筑样式因地制宜的装饰在自家的碉楼之上,因功能需求的不同,碉楼的样式也是千姿百态。 这些碉楼融合在一片田园风光之中,既是自然风景中的点缀,又是人们守卫家园和赏景风景的载体。 体现了中西文化交融,这种具有较强防御性的碉楼式建筑并不是某一个国家或区域独有的建筑形式,在意大利托斯卡纳的中世纪小镇也看到“兄弟”,这正体现了开平碉楼建造的内在动力,一种跨文化的对 “庇护所”的解读。开平碉楼是西方建筑文化与传统建筑手法,乡土环境碰撞而产生的一种具有地域特色的防御性建筑,是东西方文明在中国传统乡村社会融合的物质载体。 开平碉楼由于特殊的历史背景和地域文化,在外来文化对本土文化的冲击下在聚落格局、建筑空间和装饰风貌等方面都呈现出独特的地域性。 碉楼源起于本土劳动人民的智慧又新生于中西文化的融合,独特的碉楼景观是广东地区对外开放的先锋体现。华侨们带回的新的思想不断影响着旧社会时期的人民,他们开始不断探求新的发展与生活方式,碉楼正是中国乡村社会特殊时期的历史见证。 *除注明外图片均由作者绘制或拍摄 参考文献(向下滑动) [1]王绚,侯鑫.传统防御性聚落分类研究[J].建筑师,2006(02):75-79. [2]王绚.传统堡寨聚落研究[D].天津大学,2004. [3]韩文磊.深圳炮楼:现代都市的历史面孔.中国国家地理,2009(7):132-142 [4]罗建平.碉楼:多样性与地域性的应答[J].华中建筑,2011,29(12):157-160. [5]黄继烨,吴就良.开平碉楼与村落[J].城乡建设,2013(04):64-65. [6]熊志嘉,麦恒.区域环境下开平碉楼建筑特征探析[J].山西建筑,2016,42(01):38-40. [7]许桂灵,司徒尚纪.广东五邑侨乡规划与建筑体现中西文化融合初探[J].中山大学学报(自然科学版),2004(05):107-11 [8]曹嘉欣. 广东江门与汕头地区近代侨乡村落比较研究[D].广州大学,2017. [9]开平碉楼:2001年申报世界文化遗产文本[Z]. [10]漆雪薇. 近代广府地区民居建筑装饰研究[D].广州大学,2017. [11]吴招胜,唐孝祥.从审美文化视角谈开平碉楼的文化特征[J].小城镇建设,2006(04):90-93. [12]罗建平.碉楼:多样性与地域性的应答[J].华中建筑,2011,29(12):157-160. [13]张复合,钱毅,杜凡丁.开平碉楼:从迎龙楼到瑞石楼——中国广东开平碉楼再考[J].建筑学报,2004(07):82-84. [14]张鹤严. 开平古村落保护的控制与引导方法研究[D].哈尔滨工业大学,2013. [15]许桂灵,司徒尚纪.中西规划与建筑文化在广东五邑侨乡的交融[J].热带地理,2005(01):87-91. [16] Geoffrey C. Ward. “The West” an Liiustrated History. New York:1996 [17]程建军.开平碉楼——中西合璧的侨乡文化景观. 北京:中国建筑工业出版社,2007 [18]张鹤严. 开平古村落保护的控制与引导方法研究[D].哈尔滨工业大学,2013. [19]郭焕宇. 近代广东侨乡民居文化比较研究[D].华南理工大学,2015. / 杂志 / 最新刊丨乡土和风景:与自然共生的营建智慧 / 文章 / / 活动 / 定位乡土:青年设计师乡土营建学术论坛丨AC新闻 文中图片除注明外,均由作者提供 编辑丨糖酱+小毛 校对 丨chang 返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】