| 农村人居环境的现状、整治效果及政策建议 | 您所在的位置:网站首页 › 孤寡老人居住环境差怎么解决呢 › 农村人居环境的现状、整治效果及政策建议 |

农村人居环境的现状、整治效果及政策建议

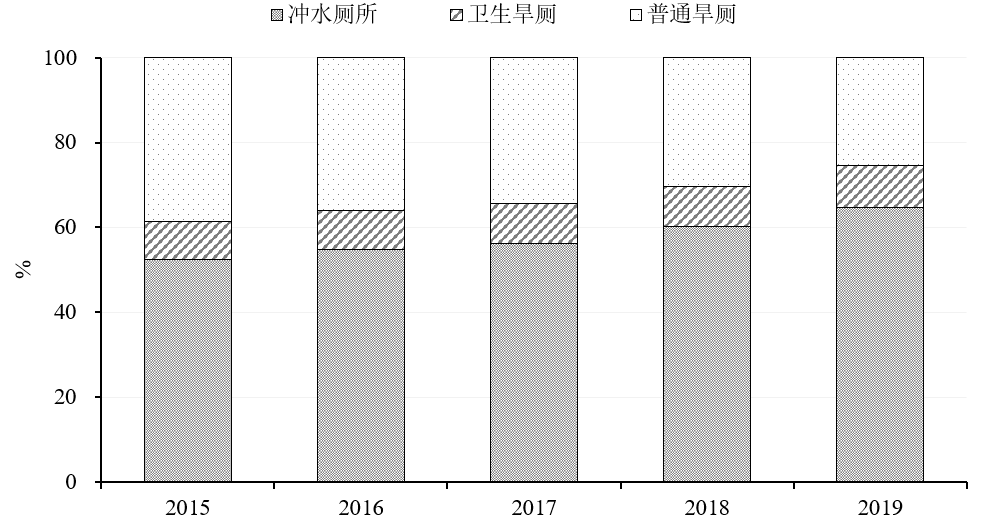

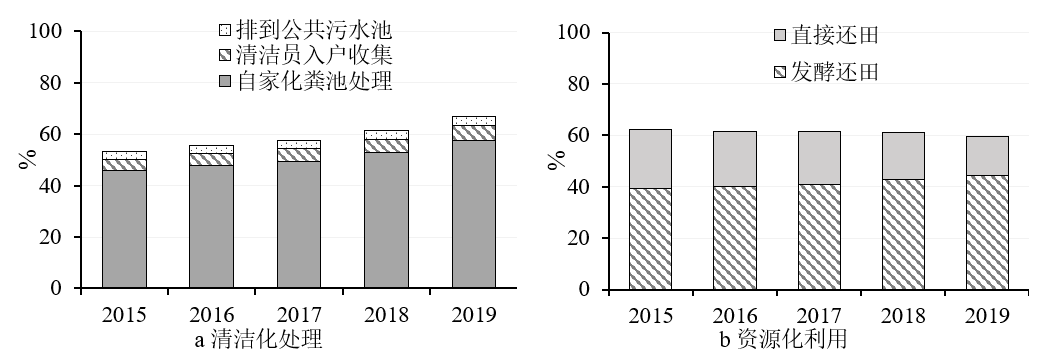

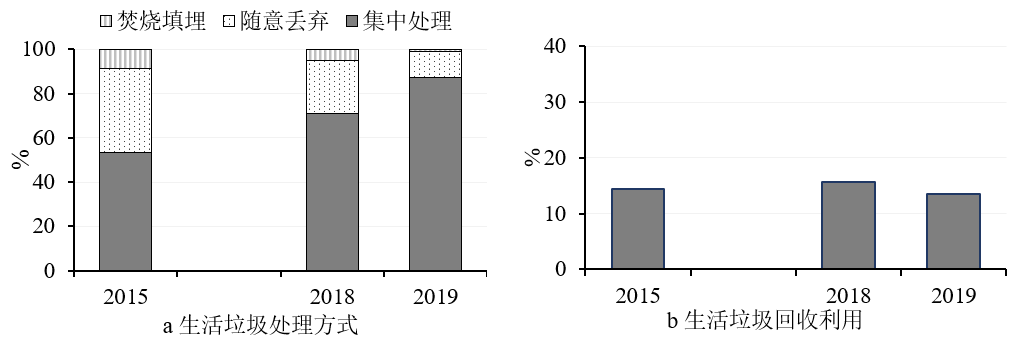

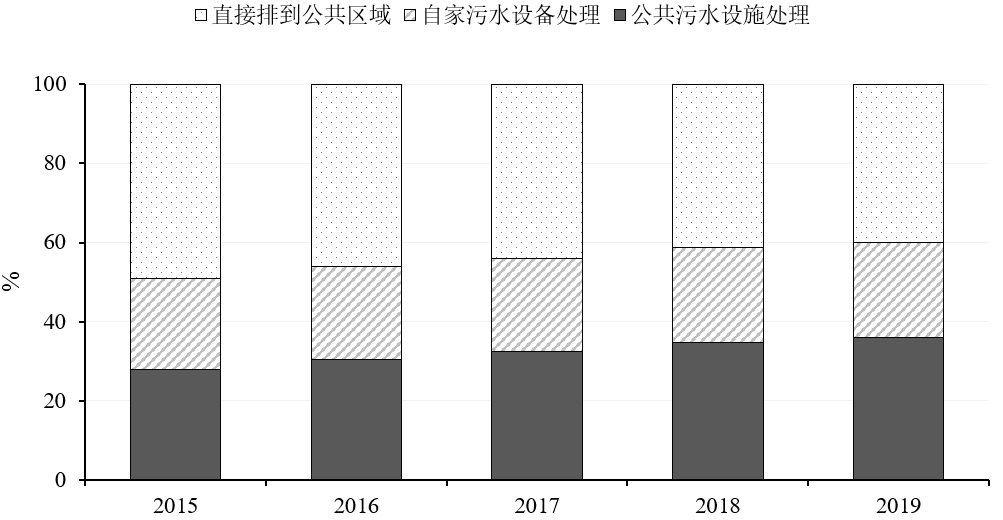

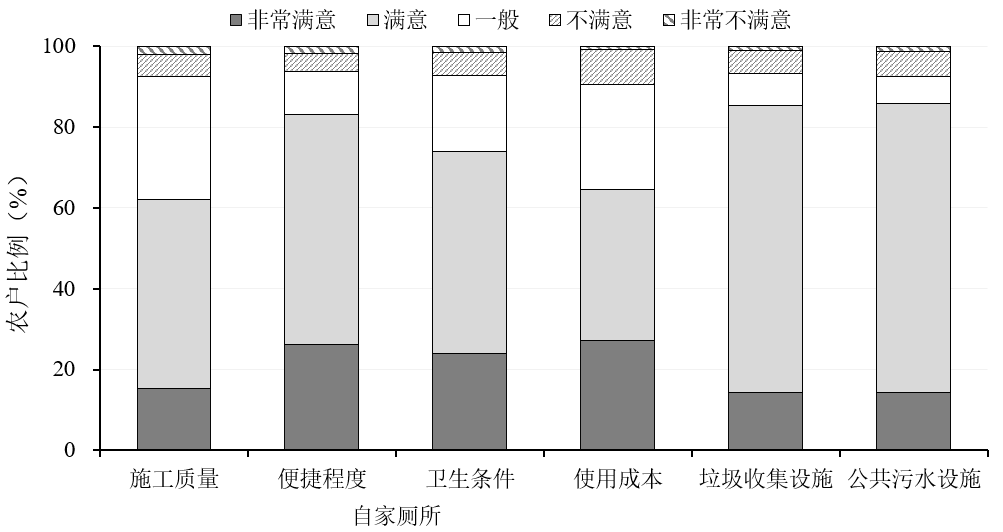

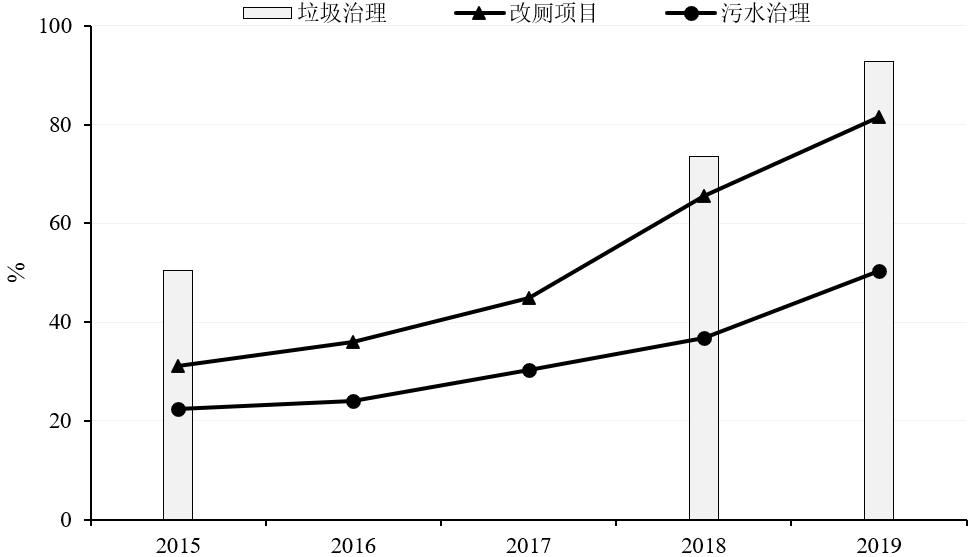

在农村人居环境整体改观、整治行动总体奏效的局面之下,部分人居环境领域的治理不充分、区域间治理不均衡等现实问题依然存在。图为2020年4月30日,江西省吉安市永丰县沿陂镇涂家村,驻村书记与脱贫户在清理河道垃圾。视觉中国 图 农村人居环境整治是全面实施乡村振兴战略的重要任务,也是推进农村基础设施建设和城乡基本公共服务均等化的重要环节。 基本公共服务均等化是缩小城乡差距、实现城乡融合的重要目标。但由于我国的基础设施投入和基本公共服务供给总量有限,投向农村地区的公共资源往往被优先用于与生产生活密切相关的道路设施、灌溉设施和饮水设施,卫生厕所、垃圾治理和污水治理等人居环境基础设施和服务的供给不足。虽然近年来对人居环境设施的投入有所增加,农村人居环境也在不断改善,但由于长期的治理失位,农村人居环境整体上仍处于较低水平,是社会经济发展的突出短板。 为加强农村人居环境整治,满足农村居民对美好环境日益增长的需求,中央政府出台了一系列支持政策。 早在2010年,中央一号文件就提出,要“搞好垃圾、污水处理,改善农村人居环境”。十八大以来,农村人居环境整治力度加强。2014年,国务院办公厅发布《关于改善农村人居环境的指导意见》,要求 “以村庄环境整治为重点,全面提升农村人居环境质量”。2018年,在乡村振兴背景下,《农村人居环境整治三年行动方案》发布,明确了“开展厕所粪污治理、推进农村生活垃圾治理、梯次推进农村生活污水治理”三大重点任务。 “三年整治行动”收官之际,2021年的中央一号文件进一步提出,“实施农村人居环境整治提升五年行动”。近期,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021-2025年)》,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。 厘清农村人居环境现状,总结上一轮农村人居环境整治行动的经验,不仅有助于切实解决农村人居环境整治工作中存在的问题,还有利于建立健全这项工作的长效机制,激发村庄和农户的内生动力,造福广大农村居民。 一、人居环境改善的理论基础 改善人居环境不仅需要投资私人环境设施,也需要投资公共环境设施。 随着收入水平和环境卫生意识提高,农户投资环境设施的意愿也在增强。但由于投资公共环境设施具有外部性,且公共环境设施是人居环境整治的关键部分,“搭便车”仍是农户更好的选择。也就是说,当没有政府干预时,农户自发提升人居环境的激励不足。而当政府采取“给农户现金或实物补贴、直接投资公共环境设施”等政策干预措施时,政府补贴、直接投资替代了部分或全部的私人投资,农户更有可能选择改善人居环境。 此外,环境设施管护制度,如建立公共环境设施使用收费制度,有助于设施的日常管护,可以带来持续的环境改善,也就更可能促进农户参与人居环境整治。 二、农村人居环境现状及满意度 北京大学新农村发展研究院建立的“中国农业与农村发展追踪调查”数据库,旨在深入追踪了解我国农业农村发展状况,为国内外学者和研究机构开展实证研究提供数据支持,为决策部门制定农业和农村发展政策提供参考依据。该数据库覆盖辽宁、河北、陕西、四川、湖北、浙江、广东、江西八省,本文采用除江西省以外的七省数据,数据样本量为125个村的1451户居民。 我们利用上述数据,对我国农村人居环境现状进行了梳理。 总体来讲,近年来,尽管农村居民在户厕使用、生活垃圾处理和生活污水处理三方面得到较大改善,但一些地区仍需进一步加强。 第一,户厕类型趋向卫生化,厕所粪污处理方式趋向清洁化。从户厕类型看,使用卫生厕所(包括冲水厕所和卫生旱厕)的农户比例逐年增加,使用普通旱厕的农户比例逐年下降,目前多数农户已经采用卫生厕所(图1)。  图1. 2015-2019年各种户厕类型占比及其变化 注:卫生厕所=冲水厕所+卫生旱厕 2015至2019年,使用卫生厕所的农户比例从61%增加到75%;相对地,使用普通旱厕的农户比例从39%下降到25%。在户厕类型卫生化的过程中,农户更倾向于采用冲水厕所。同期,使用冲水厕所的农户比例从53%增加到65%,使用卫生旱厕的农户比例维持在10%左右。 从厕所粪污处理看,粪污清洁化处理的农户比例有所增加,但粪污清洁化的进程滞后于厕所类型卫生化(图2a)。 2015至2019年,清洁化处理粪污的农户比例从53%增加到67%。在厕所粪污处理趋向清洁化的过程中,农户主要使用自家化粪池,而对公共设施和公共服务的利用率不高。同期,使用自家化粪池对厕所粪污进行清洁化处理的比例从46%增加到58%;排到公共污水池和清洁员入户收集的比例虽略有增加,但仍不足10%,这在某种程度反映了公共排污设施和服务不够健全。 此外,与清洁化处理的增势不同,粪污资源化利用的农户比例基本不变,但利用方式向更为清洁的发酵方式转变(图2b)。2015至2019年,粪污资源化利用(即还田)的农户比例从62%略减至60%;其中,直接还田的比例从23%减少到15%,发酵还田的比例从39%增加到44%。  图2. 2015-2019年农户厕所粪污处理 注:粪污清洁化处理包括利用自家化粪池、排到公共污水池、清洁员入户收集,粪污资源化利用包括发酵还田和直接还田。 第二,农户的生活垃圾处理方式快速向集中化转变,具体表现为利用垃圾桶或垃圾房等公共设施集中处理生活垃圾的农户比例大幅增加(图3a)。 2019年集中处理生活垃圾的农户比例为87 %,比2015年(53%)增加了34个百分点。相对地,2019年随意丢弃和焚烧填埋的比例为12%和1%,分别比2015年减少了26个和8个百分点。 伴随生活垃圾处理的集中化,农户层面对垃圾的回收利用却略有消减(图3b)。2019年回收利用生活垃圾的农户比例为14%,比2015年(15%)和2018年(16%)略有下降。  图3. 2015、2018和2019年农户生活垃圾处理 注:集中处理指农户利用公共垃圾收集设施处理生活垃圾。 第三,农户的生活污水处理呈现逐渐集中化的趋势,即利用公共污水设施处理生活污水的农户比例有所增加,利用自家污水设备处理污水的比例基本保持不变,直接排到公共区域的比例减少(图4)。  图4. 2015-2019年农户生活污水处理方式 2015至2019年,利用公共污水设施处理生活污水的农户比例从28%增加到36%;利用自家污水设备的比例稳定在25%左右;相对地,将污水直接排放的比例从49%减少到40%。可见,虽然生活污水的集中化处理逐渐增加,但这一进程依然缓慢。 第四,多数农户对目前的人居环境设施表示满意,但仍有部分农户期待更完善的环境设施。 如图5所示,无论对公共垃圾收集设施还是公共污水设施,均有85%的农户表示满意(或非常满意)。而对自家厕所,整体表示满意(或非常满意)的农户比例约占70%;具体来说,农户对厕所便捷程度的满意度最高,其次是对厕所卫生条件的满意度,对厕所使用成本和施工质量的满意度较低。  图5. 农户对人居环境设施的满意度评价 为改善农村人居环境,各地在村庄层面陆续开展了以改厕项目、垃圾治理和污水治理为主要内容的人居环境整治,尤其是在三年整治行动开始实施后,农村人居环境整治行动加快了(图6)。  图6. 2015-2019年开展人居环境整治的村庄占比 第一,改厕项目的覆盖范围逐年增加,尤其是在2018和2019年快速增加。2015至2019年,开展过改厕项目的村庄比例从31%增加到82%,累计增加51个百分点;其中,2018和2019年累计增加37个百分点。 第二,以配备公共垃圾收集设施为主要措施的村庄垃圾治理的覆盖范围大幅增加。至2019年,93%的村庄已经开展垃圾治理,比2015年增加43个百分点。 第三,以修建公共污水设施为主要措施的污水治理的覆盖范围也在增加。2015至2019年,开展污水治理的村庄比例从22%增加到50%,累计增加28个百分点。 在开展人居环境整治过程中,不同村庄采取的措施有所相同。从改厕项目的具体措施看,2019年,在开展改厕项目的村庄中,采取无补贴无配套、无补贴有配套、有补贴无配套和有补贴有配套四种改厕措施的村庄分别占比8%、11%、42%和19%。 从垃圾治理的具体措施看,公共垃圾收集设施的清洁服务水平也在不断提升,2019年,40%的村庄能做到每天清理一次垃圾,49%的村庄2至7天清理一次垃圾,分别比2015年增加11个百分点和33个百分点。同时,对农户收取垃圾处理费的村庄比例也有所增加,但收费金额基本不变。在有垃圾收集设施的村庄中,2019年有30%向农户收费,比2015年高11个百分点,而每户每年的缴费金额稳定在70元。 从污水治理的具体措施看,虽然目前已有50%的村庄修建了公共污水设施,但农村污水治理仍不容乐观。一方面,村庄的公共污水设施不尽完善;在有污水设施的村庄中,2019年仅有50%的村庄设施比较完备,同时建有排污设施和净污设施。另一方面,实施污水排放收费的村庄比例较低,在有污水设施的村庄中,2019年仅有不到20%的村庄收取污水排放费。 三、农村人居环境整治效果分析 通过实证分析人居环境整治政策的实施效果,本研究主要结论如下。 近年来,农村人居环境取得较大改善。具体表现为:卫生厕所使用率快速增加,生活垃圾集中化处理快速普及,生活污水集中化处理有所提升。 人居环境整治行动(改厕项目、垃圾治理和污水治理)是农村人居环境改善的重要推动力量。实证分析表明,这些村庄层面的整治措施有效激励了农户参与人居环境整治,并得到了农村居民的普遍认可。 进一步研究发现,给农户现金或实物补贴、直接投资公共环境设施和建立环境设施管护制度等治理政策工具,是人居环境整治取得显著成效的关键所在。具体而言,发放改厕补贴有效地激励农户参与改厕项目,并且铺设配套公共排污管道有助于强化补贴的效果;提供公共垃圾收集设施及其清洁服务、修建完备的公共污水设施分别是激励农户集中处理生活垃圾和生活污水的前提条件,并且建立设施使用收费制度有助于强化垃圾和污水的治理效果。 在农村人居环境整体改观、整治行动总体奏效的局面之下,部分人居环境领域的治理不充分、区域间治理不均衡等现实问题依然存在。 一方面,部分人居领域治理不充分,部分治理环节需要深化治理。例如,“厕所革命”中粪污清洁化处理的进程滞后于厕所类型卫生化,也就是说,部分农户的户厕改造不彻底。且粪污的资源化利用比较滞后。垃圾治理中,伴随生活垃圾处理的集中化,农户层面对垃圾的回收利用却略有消减,集中后的垃圾的循环利用需要加速。污水治理进程尚缓,多数农户没有可得的公共排污设施。 人居环境改善也可能增加农户的生活成本,例如冲水厕所使用成本、垃圾处理收费、排污收费等,需要市场化的手段来利用废水废弃物,补偿农户的卫生开支。 另一方面,区域间的基础条件相差很大,人居环境整治很不均衡。农村人居环境整治的模式选择与乡村区位、地理气候条件和人口经济构成等息息相关。面对村庄复杂多样的自然和社会经济条件,政府部门面临因地制宜地创新使用不同环境政策工具的挑战。 四、推动农村人居环境整治的政策建议 我们认为,目前人居环境整治仍然薄弱的地方,如经济发展落后地区、自然条件受限地区,应结合其他地方的治理经验和适宜的技术模式,综合利用补贴和直接投资等政策措施,激励农户参与,加快提升人居环境整治的覆盖广度。 就人居环境整治中的生活污水处理来讲,修建、运营公共污水设施需要大量资金投入,在“空心村”等有效需求不足的村庄进行投资可能降低资金使用效率。因而,地方政府一方面需要充分考虑村庄的有效需求,例如,可以在有条件的地方对“空心村”重新安置规划、就近合并,满足更多农户的需求;另一方面,需要创新治理技术模式,例如在人口分散、地势平坦、远离城镇等不适合修建排污管网的村庄,可以考虑修建局域污水管网设施或户用污水处理设施。 已有人居环境整治基础的地方,需要建立健全人居环境“整治-管理-维护”的机制,全面提升人居环境整治的质量和深度。 具体来讲,一是探索多样、稳定的筹资机制,拓展农村人居环境管护资金的来源。目前农村人居环境整治的资金主要依靠财政支付,调研显示:改厕项目、垃圾治理和污水治理所需的资金,85%的份额要依靠中央或地方财政拨付,仅有15%的份额是靠村民筹集或企业投资。建立公共设施使用收费、探索村庄集体经济收益用于人居治理等制度,有助于补充人居环境整治资金、稳定人居环境管护资金投入。 二是进一步完善公共环境设施,优化公共环境服务,建立市场化的公共设施管护制度。例如,政府部门可以通过招标方式,引入环卫公司等市场主体,参与农村环境设施维护和清洁服务供给,利用绿色金融等政策手段激励种植企业、合作社和家庭农场等市场主体参与废水废弃物资源化利用。 三是发挥人居环境整治在乡村振兴中的作用,让基础设施完善和环境提升产生切实的效益。通过农村人居环境整治,如垃圾清洁共同行动,增进村民对村庄公共事务的参与、提升村庄凝聚力,为后续的产业落地和产业发展打下群众基础和生态基础。 (作者李冬青是中国农业科学院农业经济与发展研究所博士生,侯玲玲是北京大学现代农学院研究员,闵师是华中农业大学经济管理学院教授,黄季焜是北京大学现代农学院教授。本文原题“农村人居环境整治效果评估——基于全国7省农户面板数据的实证研究”,原载《管理世界》2021年第10期。由作者进行大量简化和改写,具体技术细节请参考原文。经授权刊用。) |

【本文地址】