| 待这么多天,空间站里的空气和水哪里来的 | 您所在的位置:网站首页 › 外太空空气是什么气体 › 待这么多天,空间站里的空气和水哪里来的 |

待这么多天,空间站里的空气和水哪里来的

|

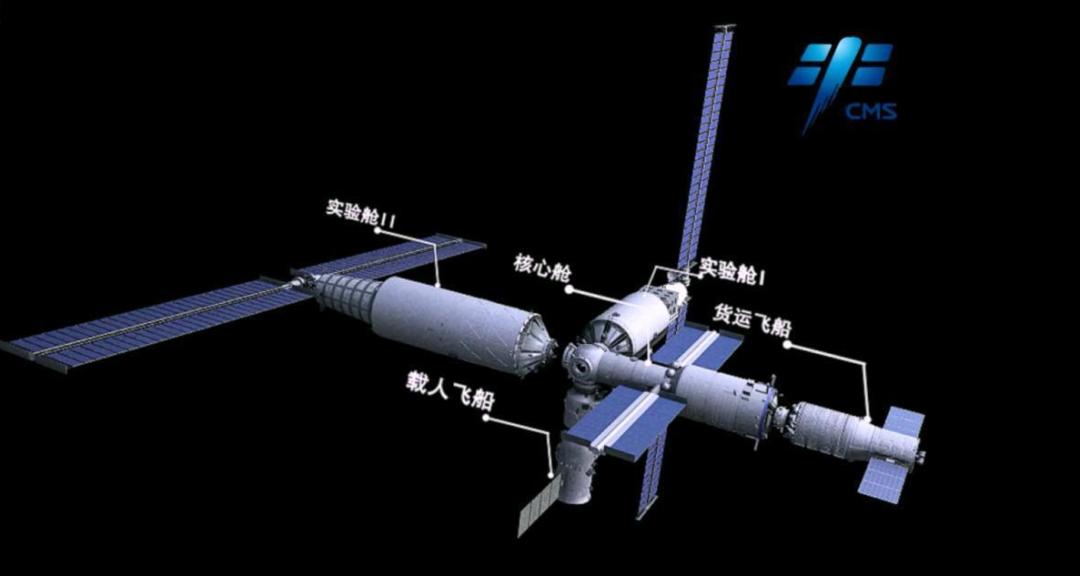

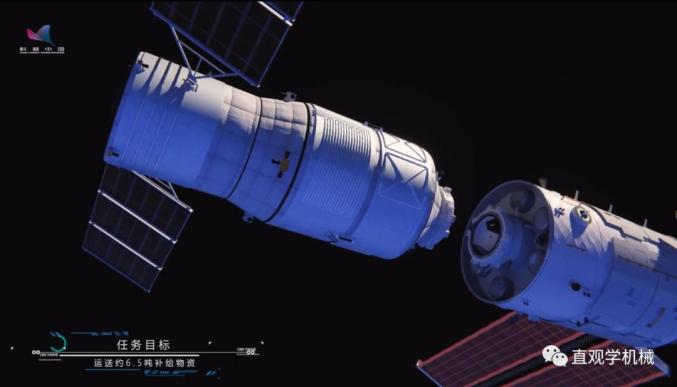

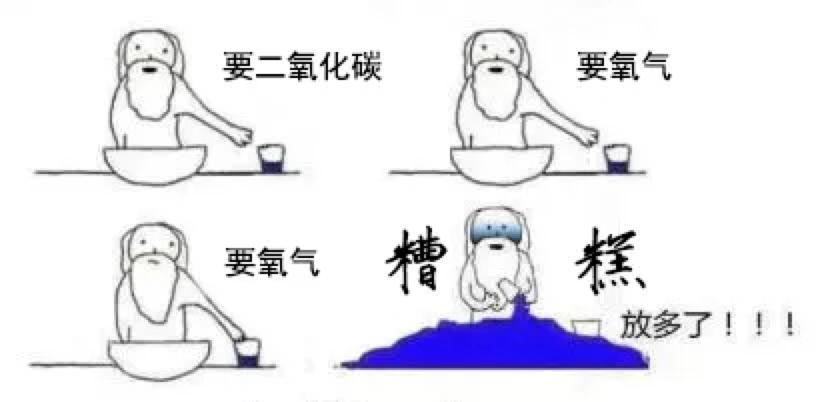

空间站能支持3名航天员长期驻留,乘组轮换期间可支持6人驻留,那么这些航天员在空间站内呼吸的空气和水怎么来的呢? 咱们先看一个小短片对于今天的内容有个大致的了解: 空间站工作环境 首先咱们有必要向大家交代一下我们的空间站的工作环境,拂去大家的担心。  天和核心舱总长16.6米,舱体最大直径4.2米,由节点舱、小柱段、大柱段、后端通道及资源舱组成。 核心舱密封舱内部具有3倍于天宫二号空间实验室的航天员活动空间,配备3个独立的卧室和1个卫生间,保证航天员日常生活起居。 就餐区域配备食品加热、冷藏、饮水设备和可收放餐桌,方便航天员就餐。 锻炼区配备有太空跑台、太空自行车,为航天员在轨锻炼提供条件。 为了提高航天员工作生活便利性和舒适度,采用了情景照明技术和WIFI通信技术,可轻松便捷控制照明设备开关、查询站上物资存储情况、与地面视频通话。通过天地通信链路和视频通话设备,可实现空间站与地面的双向频通话和收发电子邮件。  航天员刘洋在太空自由活动 在载人环境控制方面,核心舱配置了再生式生命保障系统,力争实现舱内大气成分控制、人体代谢产物处理、有害气体净化和水的循环利用,能够实现舱内氧气再生、二氧化碳等人体代谢产物的处理和有害气体的去除,并实现水资源的循环利用,保障航天员在轨长期驻留,大量减少了氧气、水等消耗品的上行携带量。 配置有主动温控流体回路,也就是空调系统,保证空气温度、湿度和仪器设备工作温度在适宜范围内,确保驻留的安全性和舒适性。 “天上之水”何处来? “天上之水”并不是同一个渠道而来,根据载人航天器的型号和任务不同,其来源也不一样。最简单粗暴的一种,就是通过地面携带和货运飞船补给而来的水,取自地球。 除了自带,太空中还可以自产水,即使用燃料电池生成水。 在长期飞行中,由于用水量很大,除了以上两种渠道,还需利用回收和再生水。未来在我国空间站上,航天员呼出的水蒸气会通过冷凝水方式回收,排泄的尿液也会回收净化,重新作为饮用水和生活用水使用。  天空二号货运飞船 载人航天器都有专门的供水系统,专为航天员提供饮用水和卫生用水,并为生命保障系统提供设备用水。载人航天器为了满足航天员的饮水需求,配有可直接饮用的贮水箱和袋装水,相当于“桶装水”和“瓶装水”。袋装水配有吸管和止水夹与水袋连接。  中国航天员饮用的袋装水 航天员要想喝到水,只要将吸管放入口中,松开止水夹,揉捏水袋,水就会被挤或吸进嘴里。如果喝好水,水袋里还有水,就要压紧止水夹,再取吸水管。  航天员王亚平在天宫一号的“太空课堂”上示范喝水 航天员要想通过航天器上携带的贮水箱饮水,同样要按照一定的步骤进行。首先,航天员要把贮水箱中的水灌到储水组件“水壶”中。灌水时,航天员利用增压装置给贮水箱加压,排空水壶内的空气,向水壶注水。灌水完毕后,将水壶与一个供水器连接。航天员需要饮水时,只需取出个人饮水嘴,安装在供水器上,再将饮水嘴放入口中,按下按钮开关就可以喝到水了。  中国航天员们在太空中饮水 在太空自由呼吸的学问 载人航天工程对航天员使用的气体有着极为严格的要求,气体质量的好坏,直接影响着火箭发射结果和航天员的身体状况。  由于普通大气中含有水分,对载人航天器来说,当飞船背对太阳时,气温接近绝对零度,虽然飞船有保温层,但输气管道贴近外层,可能导致输管内气体所含水蒸气因凝固而结冰。  对航天员来说,地球上的空气颗粒较多,达不到航天员使用的洁净标准。因此在太空飞行中,航天员使用的是水分非常低的混合氧气。那么混合氧气又是从何而来的呢? 酒泉卫星发射中心有一个氮氧站,氮氧站是液氧、液氮、高纯氧、高纯氮等多种特种气体的气源保障单位。  制氧厂房 氮氧生产厂房,顾名思义这个地方既能生产液氮,又能生产液氧,不仅航天员进出太空所必备的氧气是由这里提供的,而且发射中心每一次发射任务所使用的液氮都是由这个厂房所生产的。  氮氧生产 氧气和氮气生产是一个精细复杂的“魔术”过程,它是将看不见、摸不着的空气进行一场“冰与火”的洗礼:通过净化、压缩,消除二氧化碳、水等杂质后,再经过分离、冷凝、蒸馏,从而分离出液氧和液氮。因为氧和氮在气体状态下是无法分离的,必须利用氮和氧不同的沸点进行降温,将其冷却后变为液体,从而实现分离。  缺氧可能会窒息,氧气太充足会诱发氧中毒,情况也不乐观,所以,舱内的空气成分控制很重要。另外,二氧化碳是飞船座舱中最多的有害气体,主要来自于航天员的呼吸代谢。一般而言,舱内二氧化碳分压不得大于1千帕,达到2千帕则应报警。长时间处于高浓度二氧化碳环境下,航天员会在不知不觉中丧失性命。为了保证航天员安全,必须在舱内进行强迫对流,驱除呼吸区的二氧化碳。同时,还要对舱内空气进行净化,以便维持舱内二氧化碳的正常浓度。 座舱二氧化碳净化组件及通风风机 神舟飞船采用的是非再生式二氧化碳净化方案,利用无水氢氧化锂作为座舱二氧化碳的净化剂。净化罐采用流阻小、反应效率较高的径向流通模式。通过专用风机将座舱大气引入净化罐,净化后的空气再重新流回座舱。净化罐的数量按飞行任务的人天数配置,使用中由航天员进行切换。净化风机是净化装置正常工作的关键,为提高其可靠性,采用了双风机方案,一旦主风机出现故障,即能自动切换到副风机工作状态。 天宫空间站下一阶段任务 天宫空间站建造任务分为关键技术验证和建造两个阶段实施,共规划12次飞行任务,计划2022年前后完成。  其中,关键技术验证阶段规划了6次任务,现已圆满完成长征五号B运载火箭首飞和天和核心舱发射,2021年还将陆续实施2次货运飞船和2次载人飞船发射。这一阶段任务的主要目的是,验证航天员长期在轨驻留、再生生保、空间物资补给、出舱活动、柔性太阳电池翼、机械臂、大型柔性组合体控制、在轨维修和舱外操作等关键技术,开展空间科学实验和技术试验,为空间站建造和运营奠定基础。 建造阶段也规划了6次任务,包括问天实验舱,梦天实验舱和2次货运飞船和2次载人飞船发射。这一阶段任务的主要目的是,全面完成以三舱为基本构型的空间站在轨组装建造,建成国家太空实验室。在这一系列任务中,每次载人飞船发射前先发射一艘货运飞船,运送航天员在轨生活物资等。每次载人飞行任务航天员乘组均为3人,在轨驻留时间为3-6个月。期间,航天员将开展货运飞船物资转移、再生生保系统验证,空间站舱段管理,机械臂操作、在轨维修、出舱活动和舱外操作,以及多领域空间科学实验与技术试验。空间站完成建造后将进入为期10年以上的应用与发展阶段。  所以,请大家放心,咱们在探索星辰大海的路上,意志坚硬,时刻准备着,在软硬件的开发和使用上会竭尽全力的。。。 参考文献: [1]中国载人航天:官方 | 空间站天和核心舱飞行任务新闻发布会召开 [2]中国载人航天:“天上之水”何处来?太空供水真有才! [3]中国载人航天:在太空自由呼吸的学问,你get了吗? [4]中国载人航天:氮氧站,为航天员在太空呼吸提供保障 [5]哇知道哇:宇航员如何在太空中获得可以呼吸的氧气(在国际空间站上) End 整理:直观学机械 本文转载自公众号:直观学机械 注:本文系网络转载,版权归原作者所有。仅此标明转载来源,如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将在第一时间协商或删除内容! 风上风云|云端故事 原标题:《待这么多天,空间站里的空气和水哪里来的》 阅读原文 |

【本文地址】