| 湖州味道|从“瓷之源”到下菰城 | 您所在的位置:网站首页 › 国内瓷器产地 › 湖州味道|从“瓷之源”到下菰城 |

湖州味道|从“瓷之源”到下菰城

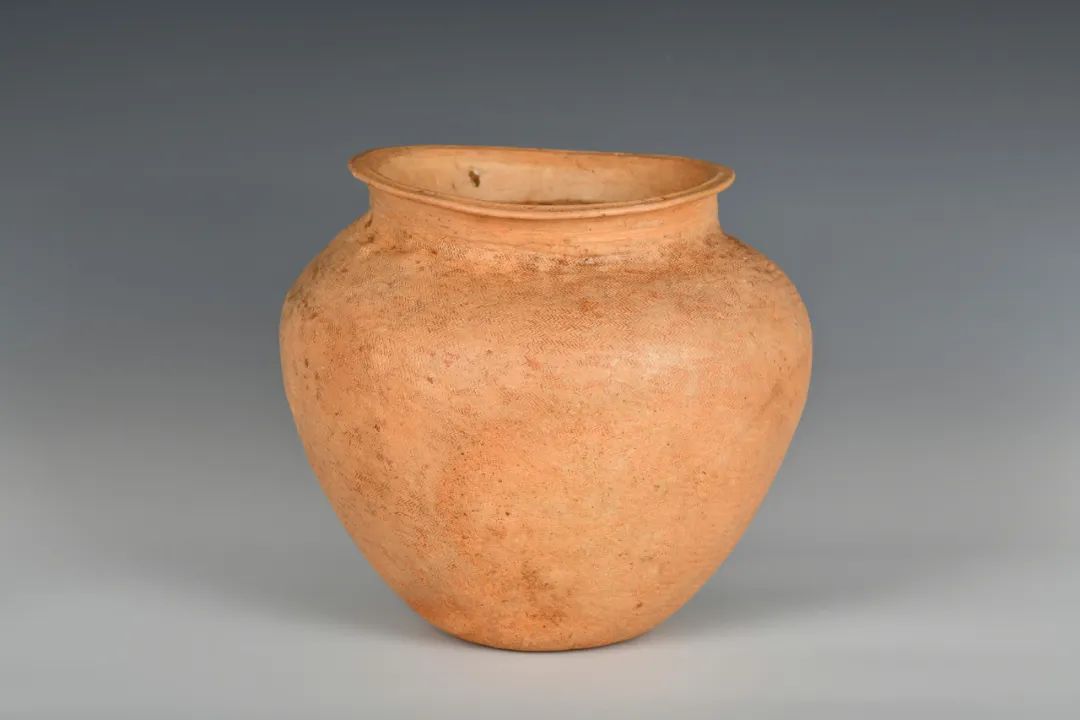

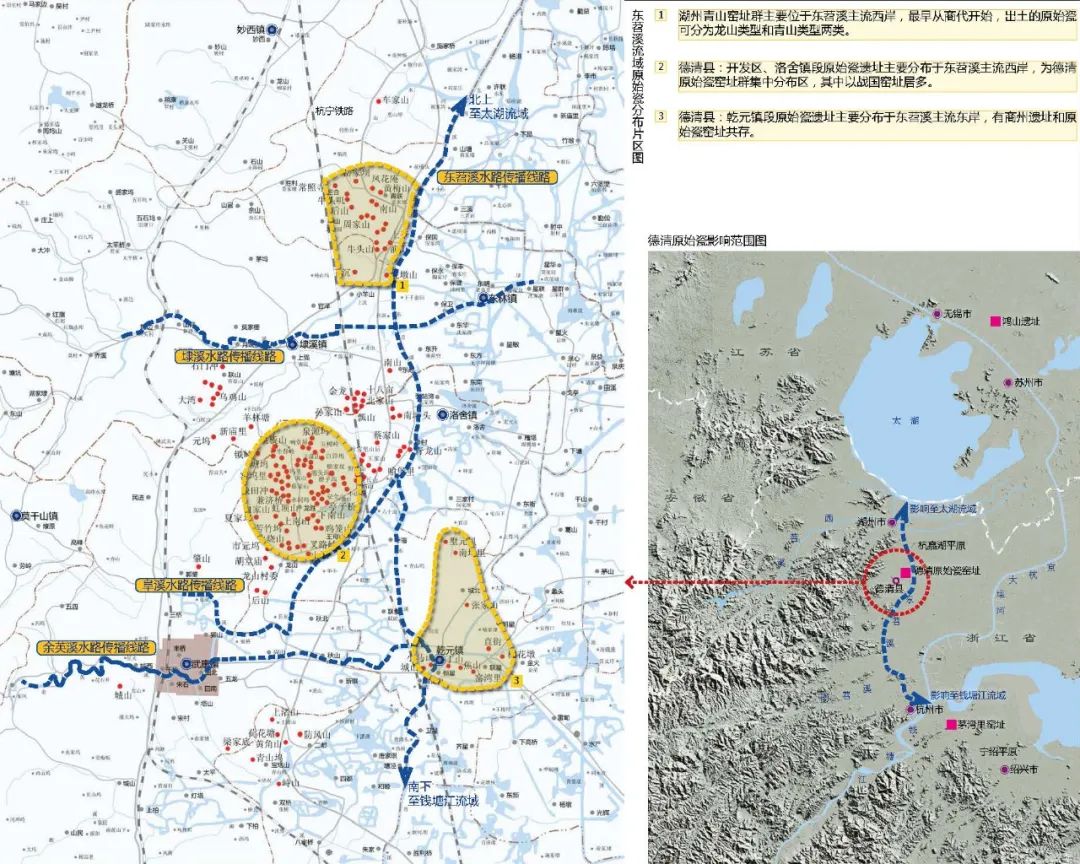

播音:王然、汇哲 全文9895字,阅读约41分钟 《湖州味道》特邀作者:潘林荣 投稿邮箱:[email protected] 瓷器,是华夏民族对世界文明的重要贡献,瓷、China成为了中国的代名词。经过浙江几代文物考古人孜孜以求的努力,证明了浙北东苕溪中游的吴兴和德清是瓷器的发源地。 “瓷之源”的主人是谁?其背后到底隐藏着怎样的秘密? 著名考古学家徐天进曾经说:“对毘山和下菰城‘耿耿于怀’,未来,浙江先秦考古会有一个爆发点。我一直觉得在那个区域有可能会有三星堆那样的发现”。 ——也许这只是个猜想,也许这是一个值得我们静静等待的惊天秘密。 陶与瓷同源。土与水合成的黏土遇到了火,产生了奇妙的变化——大约在距今一万多年前后,世界各地的人们在对这一现象的观察琢磨中发明了多元化的陶器,成为了人类定居生活普遍使用的饮与食的器具。只有中国人在陶器之上更进一步,他们洞悉了高岭土(瓷土)、釉、高温之间的秘密,创制出瓷器。瓷器,这种源于自然、而超越自然的“文明化石”,成为华夏民族对世界文明的重要贡献。  西周原始瓷勾云纹罐 公元8世纪以后,瓷器逐步通过海路向东亚、南亚输出,元、明、清时期,满载中国瓷的商船将它带到了西亚、欧洲,引发了西方人对神奇东方古国的又一波惊羡。直到18世纪,德国人伯特格尔才解析了瓷胎的配方,发明了西方瓷器。瓷、China,成为了中国的代名词,中国是瓷器的故乡。那么中国瓷器的源头又在哪儿呢?为什么是在浙北的湖州呢?  中国历史上瓷器很长一个时期用的是“磁器”之名,陶和瓷,国人并不太在意区分。“近代以来,民族意识觉醒,倡导实业救国,为了凸显中国瓷器在世界物质文明史上的地位,先贤们才有意识地将瓷器从陶器中分离出来”。 关于瓷器的起源问题学界有多种观点。1980年代,中国硅酸盐学会主编的《中国陶瓷史》中将瓷器的发明时间确定为东汉中晚期,浙江上虞小仙坛窑址被认定为其典型代表。此说成为主流的观点。  战国原始瓷磬(德清馆藏) 最早发现类似瓷器的器物是在1929年的河南安阳殷墟遗址的考古,我国考古学奠基人之一的李济先生与他的同事在发掘中,零星出土了带釉的陶器豆和罐,当时命名为“釉陶器”。我国“陶瓷考古的先驱”陈万里先生在1940年代的窑址调查中,记录在绍兴旧埠山见到过成套原始瓷编钟等器物,当时称名为“吹釉器”。 新中国成立初期,郑州商城、安阳殷墟、长安丰镐、洛阳东周王城等四大都城及邻近的大遗址、墓葬中,出土的此类带釉器物标本逐渐增多。主持商城遗址发掘的安金槐先生率先对“釉陶器”的笼统称谓作出质疑,并提出“早期瓷器”的概念和古代瓷器起源于殷商的观点。  长兴土墩石室墓考古现场 随后南方的苏、浙、皖也有这方面材料陆续发现:1963年11月,刚成立还不到一年的湖州市博物馆前身——吴兴县博物馆的前辈邱鸿炘先生在对“苍山战堡”(也就是后来所指的土墩石室墓)进行的试掘中出土了“釉陶器”。1959年开始至1975年,安徽屯溪弈棋村土墩墓群前后发掘的八座土墩墓中,共清理出土西周时期这一类“釉陶器”311件。1976年,浙江省文管会在德清县新市镇皇坟堆清理了一座土墩墓,出土了包括筒形器、尊、簋、卣等仿铜礼器在内的27件原始青瓷器。 安金槐“早期瓷器”的观点在学术界反响强烈,引发了瓷器起源问题的持续大讨论。1970年代,著名硅酸盐与陶瓷考古学家周仁、李家冶等正式提出了“原始瓷”“原始青瓷”的概念。1978年中国硅酸盐学会组织召开了跨学科的“中国古陶瓷学术会议”进行了专题讨论,达成初步共识:最早的原始瓷器从商代开始,到了东汉才出现了成熟瓷器,从商、周到东汉是瓷器的过渡阶段,应该叫原始瓷。  商代原始瓷尊 定名总算统一起来了,但原始瓷烧造的地点和窑址在哪儿还是一个谜。  “中国瓷器史、半部在浙江”。1980年代开展的全国第二次文物普查,浙北和萧山等地的烧造原瓷的窑址被陆续发现,从此揭开了瓷器探源工作的新篇章。  东苕溪鸟瞰。朱建明 摄 这当中,让我印象深刻的是德清县博物馆的本土专家朱建明先生。1983年,他从剧团“半路出家”过来,正赶上“二普”,在专家的点拨下,执着地行走在原始瓷古窑址调查的漫漫长路上。那时,朱建明常常是骑着自行车,带着干粮,在德清中部丘陵山坡、田间溪畔奔波探寻,寻找泥土中一片片瓷的碎片,进而去发现一处处的窑炉遗存;采集标本、拍照记录,饿了累了就靠在窑址堆积上,喝口水、啃个干粮,畅想着几千年前柴烟缭绕的窑场……就这样,短短五六年,他和同事一起新发现古窑址40余处,其中西周晚期至春秋战国原始瓷窑址8处,这当中就包括后来轰动考古界的火烧山和亭子桥窑址。更难能可贵的是他在专家的鼓励下,边学习边研究,撰写了数篇考古调查报告,“引起了浙江文物考古界的关注”, 特别是1989年《考古》杂志发表的“《浙江德清原始青瓷窑址调查》,第一次对德清原始瓷窑址采集的标本进行了系统全面的梳理和研究……由此基本构建了德清原始瓷发展的年代大框架。”——这是后来的瓷窑址考古专家对这位早期筚路蓝缕的探索者的敬意和褒奖。  战国原始瓷镇 我是1985年走出校门,进入博物馆的第一项任务是“二普”的登记收官工作,跟随张葆明先生等前辈,走访调查的最早的田野文物中就有当时吴兴菁山乡的黄梅山商代原始瓷窑址、埭溪镇乌龟山的战国原始瓷窑址,本人的第一篇文物方面的论文就是有关黄梅山窑址的调查报告。我和朱建明等同道相互交流过湖州和德清的原始瓷窑址的调查情况和各自的想法。但是说实在的,囿于当时的学术视野,我们并没将这两地的原始瓷窑址作为一个区域整体加以深度思考,另外,当时的工作也仅仅停留于调查,至于古代窑址的窑床和制瓷工艺等问题则大多停留在推测层面上。  2003~2005年,江苏的考古工作者在无锡鸿山的考古发掘中,清理了七座战国越国贵族大墓,其中邱承墩特大型墓出土了包括青铜、玉、瓷类的文物1098件,光原始瓷器就有581件,其中475件礼器、106件乐器,胎、釉工艺比常见的原始瓷器明显要好许多。这一发现震惊了陶瓷考古学界,一时燃起了学术界对这批精美原始瓷器烧造地的探寻热情,包括錞于、甬钟、勾鑃等在内的成套原始瓷乐器与众多礼器的出土,也再次唤起了人们对百越民族使用替代青铜礼乐器这一独特习俗的好奇与探究。  南京博物院展示的无锡鸿山出土的成套原始瓷乐器 当时的鸿山考古队领队张敏老师首先想到了青瓷故乡的浙江。江浙文物考古界频繁地相互走访,交流各自的考古材料,大家把目光最终锁定在了浙江德清。随后,中科院上海硅酸盐研究所对鸿山大墓出土的30余件原始青瓷标本进行了系统的理化指标测试,并通过与浙江德清、萧山、绍兴等地出土的原始瓷和越窑青瓷的比较研究,结论为:鸿山越国墓邱承墩、老虎墩出土青瓷与德清冯家山、亭子桥窑址原始瓷标本胎体原料高度相似,烧成温度也很接近,而且浙江古窑址中烧制原始瓷礼乐器的仅有德清的亭子桥和冯家山窑址,因此鸿山越国贵族墓出土的青瓷器应该为浙江德清一带烧制。  2007年,德清火烧山窑址发掘场景 2007年3月,朱建明和他的同事们终于等来了德清原始瓷窑址的首次正式发掘。由故宫博物院与浙江省考古所联合组队对火烧山窑址的发掘,揭露西周到春秋时期的窑炉3条,发现了包括卣、鼎、簋等礼器类器物在内的大量原始瓷标本,从地层学上建立起了西周晚至春秋晚的原始瓷烧造的年代序列,找到了德清皇坟堆、绍兴等地贵族墓出土原始瓷器的产地。  德清原始瓷窑址亭子桥窑址发掘现场 同年秋冬,省、县联合考古队对亭子桥窑址进行了发掘。700多平方米的区域揭露出窑炉7条,发现了一大批与鸿山大墓相似的仿青铜礼乐器的战国原始瓷器,其细腻坚致的胎质、匀净光亮的釉面及其烧成温度,技术工艺明显已达到了成熟青瓷的水平,从而基本确认了以鸿山为代表的江浙地区战国越国贵族墓的原始瓷礼乐器的烧造地和窑口就在德清、在亭子桥。 2008年4月,国内古陶瓷和商周考古方面的专家及日、韩等国学者近百人齐聚德清举行首届“瓷之源”学术研讨会。会后的新闻发布会上,中国古陶瓷学会郑重宣布:“以德清为中心的东苕溪流域(包括湖州南部地区)的商周时期窑区,无论是生产时间、窑址规模、种类、数量,还是产品质量、装烧工艺等方面,在全国是独一无二的,在中国陶瓷史上占有非常重要的地位,是中国陶瓷史上的第一座高峰,誉之为’瓷之源’可谓实至名归。”中国古陶瓷界泰斗耿宝昌先生、“夏商周断代工程”首席科学家李伯谦教授先后题字“国粹”“瓷之源”,以示权威认可。  耿宝昌题字  李伯谦题字 为进一步摸清整个东苕溪中游商周原始瓷窑址的分布情况,2009年初,浙江考古所联合湖州博物馆、德清博物馆成立了“瓷之源”课题组。由郑建明带队,课题组前后历时三年多,用脚步丈量了吴兴南部、德清中北部整个东苕溪中游低丘河谷的每一片土地,综合了调查、钻探、发掘、研讨等多种手段,第一次对该区域的原始瓷窑址群做了系统的普查,共发现窑址150多处,分吴兴南部的菁山片区和德清北部的龙山片区,两地相距约10公里。  东苕溪中游原始瓷窑址分布图 菁山片区目前发现窑址20多处,产品以原始瓷为主,时间多为商代。龙山片区窑址数量多达120多处,包括了吴兴区南部埭溪镇部分区域和德清县北部龙山区块,年代系列完整,从夏代一直延续战国晚期。 2010、2012年,配合课题调查,课题组先后对吴兴东林镇南山窑址、埭溪镇瓢山与尼姑山窑址进行了考古发掘。 南山窑址位于菁山集镇南山村的老鼠山,北侧有一条小溪与东苕溪相通,与早年发现的黄梅山窑址南北相距不到1公里。它是一处几乎纯烧原始瓷为主的窑址,清理出完整的3条龙窑窑床,并发现淘洗池、澄泥沟、熟料坑等作坊遗址。南山窑址被分为五期,C14测定,其中一期相当于中原夏商之交或商代初期,二、三期为商代早期,四、五期为商代晚期。 南山窑址及其周边的黄梅山、周家山等20多处商代原始瓷窑址,主要产品有豆、罐、尊、器盖等,器物胎骨坚实、人工施釉明显、烧造温度较高。  吴兴埭溪瓢山窑址 瓢山窑址位于吴兴区埭溪镇南部,出土标本以印纹硬陶为主、原始瓷较少,证明是同窑共烧的,且原始瓷胎质疏松,局部施釉、釉层极薄、玻璃质感不强,但经理化检测,确认是人工施釉。瓢山窑址上层为商代水洞坞(德清)类型,下层的C14测年普遍高于BC1500年。李伯谦先生认为“瓢山、北家山原始瓷窑址属于夏代晚期是确定无疑的”。  瓢山遗址出土夏代原始瓷戈(残) 瓢山、北家山、南山窑址时间脉络清晰,胎、釉工艺呈现出明显的上升过程,是目前已知的考古材料科学可靠的最早的原始瓷窑址。 国内其它地方早期原始瓷窑址的材料十分有限,主要有江西鹰潭角山商代窑址、清江吴城遗址,前者的原始瓷片是人工釉还是爆汗釉学界尚有争论,后者年代为商中晚期。另外福建浦城猫儿弄山发现的商代窑址,它的产品中未见原始瓷;武夷山、德化发现有原始瓷窑址,年代明确为西周早期;广东同类窑址仅发现1处,年代是春秋。 东苕溪中游是目前国内已知时间最早、规模最大的夏商周三代原始瓷窑址群,瓢山、南山、火烧山、亭子桥、冯家山等窑址的科学发掘,链接起夏代晚期、商、西周、春秋、战国的完整的原始瓷起源发展的系列,可以肯定地说,中国、当然也是世界的“瓷之源”在浙北东苕溪中游,湖州市吴兴区南部和德清县北部。  商代原始瓷小尊  一般人往往很难区分陶与瓷之别,学界将瓷器的标准归纳为三大要素:瓷土(高岭土)为胎、器表施釉、1200℃以上高温烧制。2012年,东苕溪中游“瓷之源”课题入选国家“指南针计划”,中科院、北大、浙大、复旦等机构相继加入,运用现代技术逐步给“瓷之源”建立起了科技谱系——他们与郑建明博士领衔团队严谨细致的田野工作密切合作,抽丝剥茧为我们解开了本地原始瓷的起源、及其工艺演变的轨迹。 先来看胎土。制陶用的黏土助熔剂含量高、温度超过1000℃就会烧成废品;而瓷石(China Stone)是一种由石英、绢云母并包含长石、三氧化二铝等的硅酸盐岩石矿物,助熔剂含量低、耐高温、1200℃以上能够烧结成瓷,粉碎后称瓷土,而且其可塑性强、纯净度高,烧成的器物感官和实用性大大优于陶器。参与“瓷之源”课题的浙江大学周少华教授团队通过瓢山、北家山、南山、火烧山窑址标本胎土理化指标与对应窑址周边生土土样测试数据的比对,认定“(本地区)商周到春秋时期的原料应为就地取材”,“东苕溪原始瓷胎体为一元配方,早在瓢山时期就已经使用本地瓷石作为原料”。参与该课题的中科大、复旦团队的测试报告也得出了相似的结论。  南山窑址出土原始瓷标本 再来说釉。釉是用矿物原料按配比经过研磨制成釉浆、施于陶瓷器表面、经一定温度煅烧而成,用于增加器物的光洁度。古代以木材为燃料,在烧窑过程中,木材燃烧积存于窑壁的草木灰经抽风落于器物之上、形成光亮的一层物质,一般被称为“窑汗”或“爆汗釉”。对瓢山、北家山出土原始瓷标本上的釉是人工施釉还是爆汗釉的争论很激烈。科技考古工作者对这两地标本进行了测试,表明“瓢山和北家山部分原始瓷器物表面覆盖有较薄的高钙釉层……应属于人工高钙釉,不同的是瓢山和北家山样品的成釉效果还比较原始”,“应属于原始瓷的早期形态,南山窑址原始瓷的制作工艺已经逐渐成熟”(李伯谦)。 窑炉改进则是高温烧造的关键。由火门、火膛、窑床组成的南方特色的龙窑的发明,是东苕溪中游古代先民为中华青瓷文明奠定的又一块基石。瓢山窑址II区清理出残长4米的龙窑残窑,南山窑址的三条商代窑床最长的约7米、坡度达到20度,这是目前世界上发现的最早龙窑窑床。从南山窑址考古现场发现的大量窑壁坍塌块,专家推断还原了当时龙窑的修建方法:选一缓坡,在地面上挖出浅坑,用竹条等材料起拱,拱上铺设竹编或芦苇蓆,再用草拌泥糊抹成型。龙窑倚山坡而建,通过气流的抽力能大大提升窑温,这是烧窑温度的一次重大突破,“龙窑的出现在中国陶瓷史上具有革命性的意义,正是这种窑炉才带动了原始瓷器的出现”(郑建明)。 陶器的烧造温度一般在800℃左右,南山窑址出土的原始瓷烧造温度差不多接近1100℃,火烧山窑址和亭子桥窑址标本经测试烧造温度多在1100℃~1250℃。  南山窑址龙窑结构 当然,南山窑址龙窑的原始性还很明显,窑身短、火膛占据了窑炉的三分之一。火烧山窑址揭露的西周到春秋时期的龙窑3条,坡度15~16度,但保存不太完整,窑体宽度2.10米左右。亭子桥窑址发掘出7条龙窑,Y2是其中保存最完整的,通长8.7米,最大坡度17度,窑体最宽处达到3.54米,在当时没有砖垒窑炉技术的情况下实现了窑炉加高,满足了烧造大型礼乐器的要求,同时大幅提升了装烧产量。  战国原始瓷淳于(古代行军用的打击乐器) 制瓷技术也在不断改进,表现为瓷土淘练不断精细,轮制技术更趋娴熟,窑具从无到有、从小垫珠出现到战国时出现了礼乐器的专用支垫窑具,提升了产品的质量。在感官上胎色趋向白净、胎质坚致,叩之金属声悦耳;施釉从局部到通体,釉层逐步洁净均匀、润泽明亮、多呈青黄或青绿色,装饰上也呈现普遍性和多样性,工艺趋于成熟。终于在西周末至春秋早期出现了原始瓷的第一个高峰,战国前期进入了鼎盛期,当时“不少产品已完全可与成熟青瓷媲美”。只可惜,战国晚期政治版图的变革打断了本地区青瓷文明的进程,暂时被秦汉高温釉陶替代,至东汉晚期,成熟青瓷器在宁绍和浙北地区才正式出现。  战国原始瓷鉴  以往,人们习惯把钱塘江比作浙江的母亲河。新世纪初,旧石器考古学家张森水先生带队开展的专题调查和发掘,在东西苕溪中游发现了数十处旧石器地点,把浙江有人类活动的历史最早上溯至12万~100万年,证明位居浙江八大水系老幺的苕溪才是孕育浙江历史文化的母亲河。 良渚古城遗址位于东苕溪中上游的滨河低丘地带,它是中华五千年文明的首个实证。如今,东苕溪中游德清武康、吴兴菁山10多公里的河谷山地间,发现的密集分布着的150座夏、商、周原始瓷窑址群,所有窑址均是独立于生活区以外,很显然这是一个以生产原始瓷器为主的早期手工业集聚区,窑址堆积中所呈现的单一产品批量生产的现象显示其很强的商品交换属性,很显然这些产品主要不是自用的;该窑址群烧造的时间跨度持续1300余年,而且其产品从萌芽、改进提升,直至在战国早中期达到与成熟青瓷产品无异的程度,这在中国手工业史上是相当罕见的,它在陶瓷科技史上的影响与地位绝不亚于千年瓷都景德镇。 这个手工业集聚区的生产者是什么人?这里生产的原始瓷器运(销)往哪些地方?如此庞大的专业手工业区的管理又蕴含着本区域复杂化历史进程中什么样的秘密?这给今天的我们解析这段缺乏文献记录的历史留下了重重迷雾。尤其是这段历史恰好处在辉煌的良渚文化陨落、吴国和越国崛起之前这个时间段,更增加了人们探寻其究竟的兴趣。  2010年,著名考古学家张忠培考察南山窑址考古发掘 记得2010年10月,著名考古学家张忠培先生来到南山窑址考古工地,听完介绍后马上就问我:钱山漾遗址、下菰城在哪个位置?毘山遗址离此地多少路?在摊开的湖州地形图前,老先生陷入了长长的沉思。北大教授赵晖看完南山窑址考古现场,干脆让我直接陪去下菰城遗址寻访,再三关照:下菰城的考古钻探、试掘要抓紧做,把周边同期遗存与窑址群放在一个整体格局中加以研究。  下菰城鸟瞰。韩建 摄 下菰城位于东苕溪中下游西侧,金盖山南麓,南距菁山片区商代窑群不到10公里,是一处由内外两个钝角三角形围合的土城址,总面积68万平方米,土筑城墙保存基本完整、残高约9米,城墙外有护城河遗迹。  2011年下菰城试掘 地方志记载,战国晚期春申君黄歇徙封于江东时置菰城县于此。早年,我们根据对该遗址的调查推断此城可能始筑于商,春申君应该是在原有城墟上设县重修的。2011年,省市文物部门对下菰城进行了详细调查,并在内城东南角城墙进行了解剖试掘,发现城墙是由石块层铺作基层,其上用五层黄色黏土分段夯筑而成。另外两个点的勘探情况也是如此。无论是内城采集或勘探出土的陶瓷标本,还是城墙夯土层中出土的陶瓷、石器残片,年代没有晚于商代的,可以确定该城是商代所筑。城址内出土的原始瓷主要是豆和罐,与南山窑址标本基本一致。  安吉八亩墩春秋大墓出土的原始瓷器(专家推测可能为越国王允常父亲之墓) 下菰城商代城址的确认是浙江商周考古的重大成果。环顾太湖流域,考古发现的江苏的无锡阖闾城、苏州木渎古城、常州淹城等遗址年代都属于春秋时期,浙江的安吉古城、萧山越王城、宁波句章古城等遗址都属于战国时期,环太湖地区属于商至西周时期的大型城址目前仅有湖州的下菰城、余杭的小古城两处,而尤以前者规模和等级更高。  2005年钱山漾遗址考古发掘现场 下菰城东北不远处就是钱山漾遗址,其下层遗存于2011年被命名为钱山漾文化,年代略早于中原夏代;上层为马桥文化,出土有少量原始瓷标本。 马桥文化是广泛分布于苏南浙北地区、融入了中原二里头文化和本土因素的夏、商文化,距今3900~3200年,原始瓷和印纹陶、少量青铜器是该类文化的标配。湖州是马桥文化的重点分布区,据2010年全国第三次文物普查数据,共发现聚落遗址84处,其中大部分遗址采集到夏商时期的原始瓷片,已发掘的毘山、钱山漾、塔地、邱城等大型遗址出土原始瓷尤为丰富。 毘山遗址是一处以马桥文化为主的大型聚落遗存,面积达到98万平方米,它是目前出土原始瓷最多的聚落遗址,还陆续采集到玉琮、有领玉璧、青铜器和卜骨等重要文物的残件。作为“文明探源计划”夏商周断代工程的一部分,2014年以来省考古所对毘山遗址进行了全面勘探和重点区域的持续考古发掘。目前,在遗址西南部麻雀田,清理发现了大型高台建筑基址和外围可能为宫苑围墙的大型榫卯结构垫木遗存。毫无疑问,这是一处商周时期太湖流域规格最高的大型中心聚落遗址。  毘山遗址商代高台建筑基址外围的沟槽底部榫卯结构垫木遗存(浙江省考古所供图) 毘山遗址距下菰城10多公里、距菁山窑群20多公里,同在东苕溪沿岸。2004年发掘的该遗址G1第三段(年代相为夏末至商代中期)的地层中就有原始瓷豆和的硬陶残片同时出土,这些和钱山漾遗址上层出土的原始瓷残片,是南方遗址中出土的最早的原始瓷,其器型与瓢山、南山窑址的产品相近。 无论在龙山、菁山、下菰城,还是在湖城和毘山,只要你抬头西望,天目山连绵不断的余脉,一个个隆起的土墩撑起了美妙的天际线。考古发掘证实这些土墩(石室)是商周时期先民一种特殊的墓葬,江浙地区的考古工作者经过近半个世纪的连续发掘研究,基本建立起了土墩(石室)墓自商代至战国的完整系列。 2010年发掘的德清小紫山土墩墓序列完整、最具代表性。该墓群位于武康三桥村,离龙山片区窑群很近,共发掘14座土墩,清理出墓葬50多座,从马桥文化、商代中晚期开始一直延续至西周、春秋、战国各时期,出土原始瓷以豆为主,还有罐、尊、盂、碗等,与东苕溪中游各窑址产品基本对应。  毘山遗址出土的原始瓷豆 印纹陶、原始瓷是江南地区土墩石室墓主要的随葬品,其器型与本地原始瓷窑址所出产品基本对应。可以明确地说,环太湖地区、宁镇地区乃至宁绍平原、金衢盆地数以万计的土墩(石室)墓的主人,就是东苕溪中游原始瓷窑址产品的重要配享者。 目前发现烧造原始瓷的地点基本上都分布于印纹硬陶文化发达的南方百越民族聚居区,而且早期原始瓷与印纹陶硬陶多半是同窑共烧的,毫无疑问“原始瓷的源头在于南方百越民族独特悠久的几何印纹硬陶的生产技艺”。 浙江的先越民族与闽北、皖南的瓯越、及苏南的先吴民族的葬俗还是有着明显的差异,后两者的较高等级的贵族墓中除了印纹陶、原始瓷外,常有青铜礼乐器随葬现象,而前者同时期的墓葬多用仿青铜的原始瓷器代替,这应该与本地发达的原始瓷产业有关。  原始瓷器是当时的新发明,也可以算是奢侈品,早期原始瓷器型中最常见的豆、罐、尊等基本上属于酒器,瓢山窑址还出土了饰勾云纹的原始瓷兵器戈。酒被认为是原始时期人们沟通神灵的巫祝类神物,酒器在商周青铜礼器占有重要地位,我们于越先民创制的原始瓷豆、罐、尊应该也是当时代表神与权的礼器,是一种显赫品。如此成规模的专门化手工业显赫品的长时间持续性生产,需要大量的劳动力投入和精细化的工艺技术,更需要一个较为复杂的社会管理体系,它的运行势必和周边同时期的下菰城、毘山等政治或聚落中心的存在密切相关。  毘山遗址采集的卜骨 东苕溪中游如此密集的原始瓷窑址群表明当地原始制瓷业已具备了相当规模的手工业集聚型态,其流通的范围应该不止于江浙地区。北方原始瓷的出土主要在郑州商城、安阳殷墟、陕西周原等都城遗址,以及周边商周高等级墓葬,中小型墓及遗址则不见原始瓷器。北方还没发现过原始瓷窑址,关于其来源一直有着“北方原产”和“南方输入”的观点争论。中科院上海硅酸盐所通过对郑州等地的原始瓷片的分析,发现其成分与北方青瓷差别很大,而与吴越原始瓷器更为接近。从目前的考古材料看,殷墟等地出土的原始瓷罐、豆等器物,无论器型还是胎釉工艺,均与湖州南山窑址产品十分接近;郑州商城出土的商代原始瓷尊与余杭小古城采集到的原始瓷尊(罐)十分相似;北方出土的两周原始瓷,则几乎都可以从浙北原始瓷窑址找到相同的器物——可以这么说,北方地区多数原始瓷是从南方通过进贡或交换的方式而输入的,其产地基本可指向湖州东苕溪中游地区。 下菰城商代城址、毘山商周大型中心聚落遗址的确认,马桥文化遗址在浙北地区相对集中的分布,围绕城址与遗址的大规模手工业集聚区的存在,以及独具地域特色的墓葬方式,使本地区这一时期的聚落分布与区域中心逐渐明朗。放眼良渚文明陨落以后,吴国、越国正式立国之前的太湖流域,我们有充分的理由可以说,公元前3900~公元前585年(吴寿梦元年)这近1300余年间的环太湖地区的社会政治中心在东苕溪中下游的湖州。  东苕溪中下游商周重要文化遗存分布图(黄昊德供稿) 徐天进先生在就任良渚博物院院长接受采访时称,“我对毘山和下菰城’耿耿于怀’,浙江先秦考古会有一个爆发点。我一直觉得在那个区域有可能会有三星堆那样的发现”。我们可以大胆地推测,这里曾经存在一个以下菰城、毘山为中心的规模宏大、社会组织复杂的部落酋邦或方国。  南山窑址出土兽面纹豆把 本土学者刘正武推论说可能就是古史记载的晚商西周的且瓯国,浙江博物馆的学者蔡乃武则认为可能就是百越地区最古老传说的以封山禺山(今德清)为中心的防风氏国。还有一种流传久远的说法“越为禹后”,此说是在勾践称霸以后盛起,始见于《吴越春秋》《越绝书》等后代史籍,其真实性一直存疑……众说纷纭,我们只能静待毘山、下菰城后续的考古会不会给大家带来惊喜。 公元前6世纪,吴(寿梦)、越(允常)先后立国,今天的苏州、绍兴成为太湖流域新崛起的两大政治中心。尽管失去了区域政治中心的地位,基于东苕溪中游优越的制瓷资源和丰厚的技术积累,浙北地区原始瓷手工业走上了更加快速发展的轨道。虽然同时期钱塘江南岸出现了绍兴富盛、萧山进化以及诸暨阮市等原始瓷窑址群,但这些地方窑群普遍存在着与印纹陶合烧、产品单一、工艺水准不高等现象,基本不见大型礼乐器产品。而在德清东苕溪西岸这一时期的原始瓷呈爆发式发展,以龙山为中心不到五、六平方公里的区域内,集中了100多处春秋战国的原始瓷窑址,出现了专门烧造大型礼、乐、兵器的原始瓷窑场,其规模、产量和工艺无可匹敌。 春秋末,勾践卧薪尝胆,于公元前473年灭吴,最终北上称霸,迁都琅琊。为寻求文化认同,开始出现“越为禹后”的说法,接受并模仿中原礼制,同时又继续奉行精进务实之国策,严令官民禁用金属器皿,于是原始瓷这种根植于百越印纹硬陶文化的独特工艺被发挥至极致,其功能应该与良渚玉器、中原青铜器相类似。 这个最鼎盛时期大致在战国初越王勾践后期至朱句(勾践之后第三代王)在位这个阶段。亭子桥窑场的辉煌就处在于这个时间段,亭子桥周边烧造礼乐器的窑场达到40多家,很显然是王室定点烧造礼乐器的窑场,有学者干脆称之为“越国官窑”。无锡鸿山越国贵族墓大致相当于(或略晚于)这个时期,有学者推测邱承墩大墓会不会是文种或范蠡的墓?  龙山窑址群附近的小山漾 离亭子桥窑址不到1公里有一处大的天然水面——小山漾,它连通着东苕溪和太湖,来自亭子桥的精美原始瓷礼乐器很可能就是从这里通过便捷安全的水路,运往无锡鸿山等地、乃至更远的地方。 东距龙山窑群不过10余公里,德清西部的天目山余脉有一山名叫莫干山,因春秋晚期干将、莫邪于此潜心铸成盖世青铜名剑而得名。不知这两位铸剑高手当年往来吴都,是否曾于山下龙山一带驻足?是否和同样是与火打交道的窑工有过交流切磋? 2500年了,灰飞火灭,往事成烟。 往期推荐 上下滑动 湖州味道①|湖州味道②|湖州味道③湖州味道④|湖州味道⑤|湖州味道⑥湖州味道⑦|湖州味道⑧|湖州味道⑨湖州味道⑩|湖州味道⑪|湖州味道⑫湖州味道⑬|湖州味道⑭|湖州味道⑮湖州味道⑯|湖州味道⑰|湖州味道⑱湖州味道⑲|湖州味道⑳|湖州味道㉑湖州味道㉒|湖州味道㉓|湖州味道㉔湖州味道㉕|湖州味道㉖|湖州味道㉗湖州味道㉘|湖州味道㉙|湖州味道㉚湖州味道㉛|湖州味道㉜|湖州味道㉝湖州味道㉞|湖州味道㉟|湖州味道㊱湖州味道㊲|湖州味道㊳|湖州味道㊴湖州味道㊵|湖州味道㊶|湖州味道㊷湖州味道㊸|湖州味道㊹|湖州味道㊺湖州味道㊻|湖州味道㊼|湖州味道㊽湖州味道㊾|湖州味道㊿|湖州味道51湖州味道52|湖州味道53|湖州味道54湖州味道55|湖州味道56|湖州味道57湖州味道58|湖州味道59|湖州味道60湖州味道61|湖州味道62|湖州味道63湖州味道64|湖州味道65|湖州味道66湖州味道67|湖州味道68|湖州味道69湖州味道70|湖州味道71|湖州味道72湖州味道73|湖州味道74|湖州味道75湖州味道76|湖州味道77|湖州味道78湖州味道79|湖州味道80|湖州味道81湖州味道82|湖州味道83|湖州味道84湖州味道85来源:湖州发布 制图:楼挺 编辑:梅菁晶 在湖州看见美丽中国 投稿方式 即日起,您可以通过进入南太湖号APP的“看见”栏目,点击“我要分享”进行投稿(照片或短视频)。除了赢取积分,您的作品还有机会登上湖州发布和爱湖州微信哦! 南太湖号推荐 原标题:《湖州味道|从“瓷之源”到下菰城——“良渚”之后隐藏的惊天秘密?》 阅读原文 |

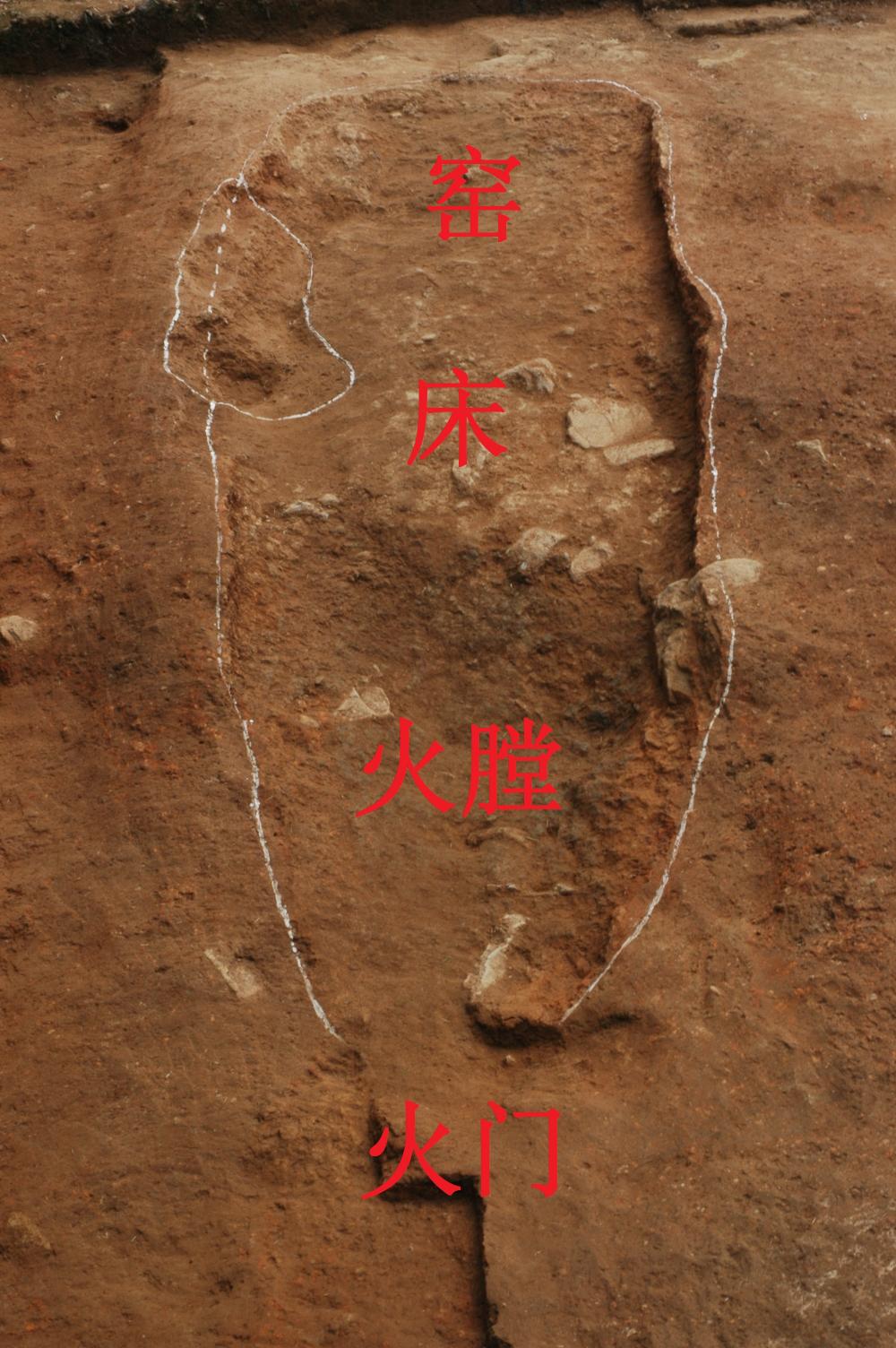

【本文地址】