| “磨砖对缝”“一麻五灰”,这些你没听说过的工艺,却是老祖宗传下来的瑰宝 | 您所在的位置:网站首页 › 古建筑青砖墙 › “磨砖对缝”“一麻五灰”,这些你没听说过的工艺,却是老祖宗传下来的瑰宝 |

“磨砖对缝”“一麻五灰”,这些你没听说过的工艺,却是老祖宗传下来的瑰宝

|

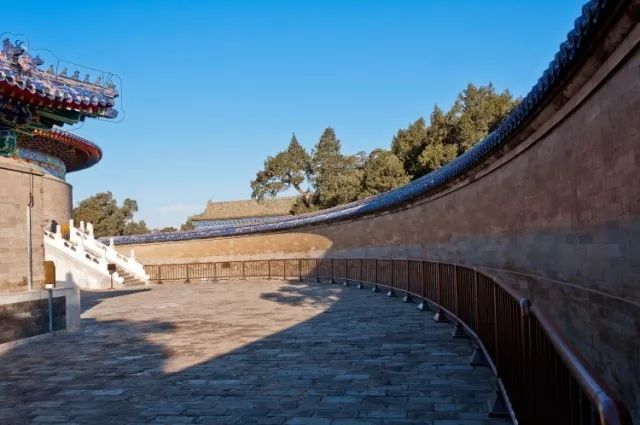

经过“磨砖对缝”的影壁墙 按墙体材料划分,仰韶文化时期,古人开始采用木骨泥墙,后来又出现了木墙、木板墙、土坯墙、夯土墙和砖墙。在墙的历史上,砖的出现有划时代的意义,早在战国开始烧砖筑墙,不过多是用于地下建筑;唐宋以后,砖浮出地面。于是,砖成了墙最好的材料,使得墙不必依靠宽阔的出檐挡雨,这让屋檐和墙体都开始有了更多变化。 宋代《营造法式》规定了砖石作的四种形式,这也成为后来砖雕技法的雏形,第一种叫“剔地起突”

第二种叫“压地隐起”

第三种叫“减地平级”

第四种叫“素平”

按墙体的位置分,每组建筑有院墙,影壁墙,房屋本身,有房屋前后檐的檐墙、位于前檐门窗下的槛墙、用于房屋左右两侧的山墙、在室内进行空间分割的扇面墙、室外廊子部分的廊墙;在重要建筑和某些当作仓房的庑房中,不仅要有隔火墙,后檐墙也会加以特殊处理,用砖将檩子包砌起来。有的墙的墙面还用琉璃包裹,如紫禁城和颐和园内的影壁墙和琉璃砖塔等。

硬山建筑山墙上镶嵌的砖雕“山花” 高级的古建筑砖墙常常采用“磨砖对缝”的技术保证墙体的稳固坚定,这也是采用原工艺修复古建筑的重点之一。 磨 砖 对 缝 中文名:磨砖对缝 意 义: 使砖的缝隙弥合 性 质: 古代汉族建筑中一种高级建筑工艺 磨砖对缝是古代建筑中的一种高级建筑工艺,即将毛砖砍磨成边直角正的长方形等,砌筑成墙时,砖与砖之间干摆灌浆,墙面不挂灰、不涂红,整个墙面光滑平整,严丝合缝。磨砖对缝的砌法,先用磨器把青砖磨平,砌时以江米米汤为粘合剂,使砖的缝隙弥合。最复杂精致的墙面就是天坛回音壁。 典型应用: 回音壁 回音壁是皇穹宇的围墙。墙高3.72米,厚0.9米,直径61.5米,周长193.2米。墙壁是用磨砖对缝砌成的,墙头覆着蓝色琉璃瓦。围墙的弧度十分规则,墙面极其光滑整齐,对声波的反射是十分规则的。只要两个人分别站在东、西配殿后,贴墙而立,一个人靠墙向北说话,声波就会沿着墙壁连续反射前进,传到一、二百米的另一端,无论说话声音多小,也可以使对方听得清清楚楚,而且声音悠长,堪称奇趣,给人造成一种“天人感应”的神秘气氛。所以称之为“回音壁”。

回音壁有回音效果的原因是皇穹宇围墙的建造暗合了声学的传音原理。围墙由磨砖对缝砌成,光滑平整,圆周率精确,有利于声波的规则反射,加之围墙上端覆盖着琉璃瓦使声波不至于散漫地消失,更造成了回音壁的回音效果。 为了保护墙体和构件,必须要在砖木构件外部抹灰,传统的灰浆有“九浆十八灰”的说法,分为 砌墙的、抹面的、勾缝的、给壁画打底的、给影壁填当中一块白的,配比用料各有沙子、黄土、灰渣、碎砖等等。 戳图回顾:古建筑中“九浆十八灰”的讲究 传统建筑的灰浆又有“ 一麻五灰”的讲究,这是用于木构件外层的保护性措施,即“地仗”。 地仗即在木质结构上覆盖一种衬底,用于基层和油漆膜之间的部分。用以防腐防潮,这种做法大约成型于明代。

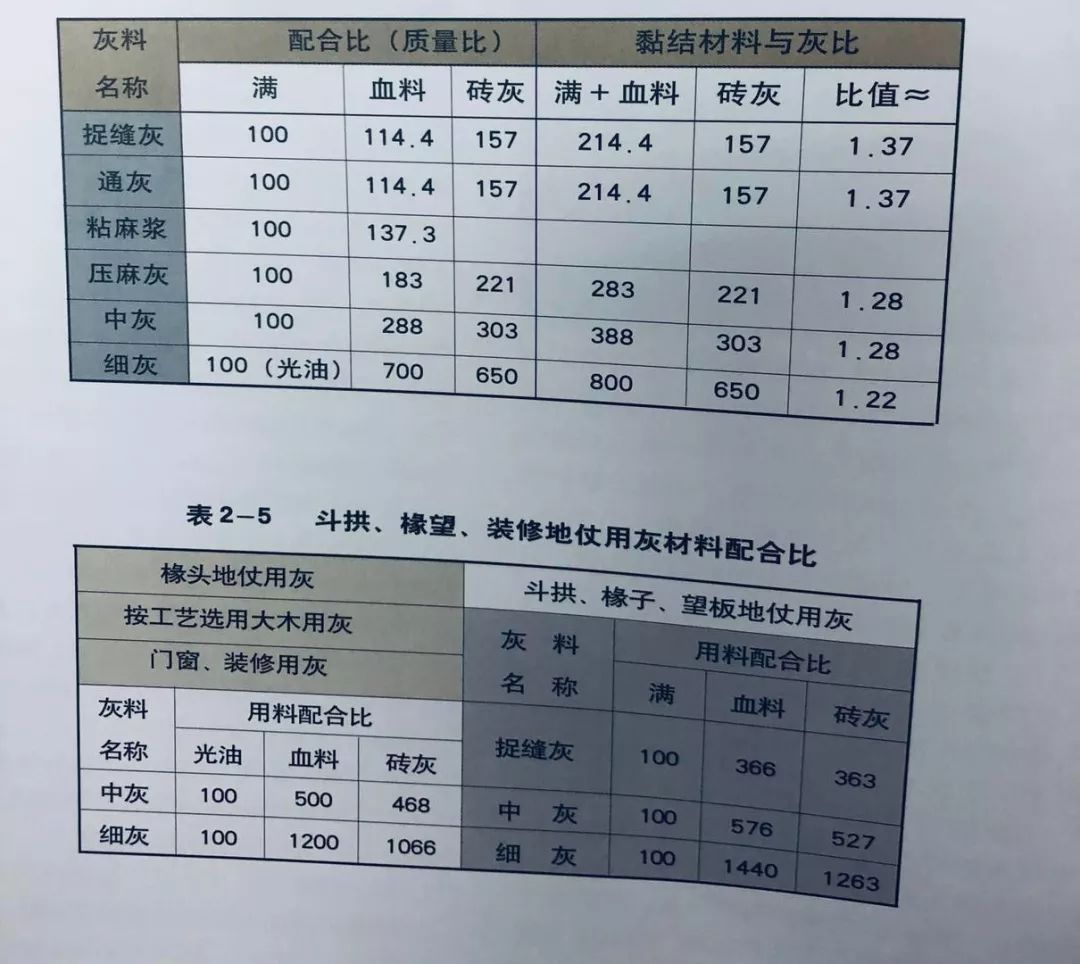

经过磨砖对缝的墙体和油漆木门 “一麻五灰”是传统建筑地仗工艺的代表,即地仗有一层麻和五层灰。其实古建筑中不仅有一麻五灰,还有一麻四灰、二麻六灰等工艺,还有四道灰、三道灰、二道灰等不用麻(即“单披灰”)的工艺。 一麻五灰从下往上的顺序为:捉缝灰、扫荡灰、麻、压麻灰、中灰、细灰,之后还有磨细灰和钻生油两道工序。

灰浆由满、砖灰和血料三部分组成。其中满用白面、石灰水和灰油(桐油、章丹等熬制而成的油质材料)调制而成,调制满的过程称为“打满”。三种材料的配比为灰油:白面:石灰水=150:26.7:100。 砖灰即砌墙用的青砖碾压分箩后不同大小的粉末颗粒,有粗籽粒砖灰(粗灰)、中籽粒砖灰(中灰)和粉末状的细灰三种。 在一麻五灰的不同层中,灰浆的三种原料的配比也是不一样的。

磨细灰和钻生油(用生桐油涂抹表面)是最后的工序,一般在磨灰之后必须在风化之前马上钻生,在钻生之后的灰组织由灰白色变为黑褐色,如果表面再次泛白说明桐油未饱和,这时应不断钻生直至灰组织饱和为止。

传统建筑看似死板僵化,其实古人们在进行设计和建造时无不耗费大量心力,连灰缝是凸出还是凹进,形成圆面还是斜面都要大加推敲,各个构件之间的组群关系也表现出了古人们的空间组合能力。即便是墙,一堵城墙可能会用到从夯土、土坯和外包城砖等很多做法,不拘一格,根据地方特点、场地情况、气候天气来决定用料和砌筑法。 了解和学习传统建筑工艺和文化,请关注哲匠之家。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】