| 【汽车科普】汽车构造与原理 3.1 发动机 | 您所在的位置:网站首页 › 发动机进排气系统图 › 【汽车科普】汽车构造与原理 3.1 发动机 |

【汽车科普】汽车构造与原理 3.1 发动机

|

汇总

【汽车科普】汽车构造与原理

目录

1.引言

2.发动机基本原理

2.1 汽车动力来源

2.2 气缸数不能太多

3.气缸排列形式

3.1 内燃机和外燃机

3.2 发动机气缸的排列形式

3.3 V形发动机的优缺点

3.4 W形发动机应用少

3.5 W形发动机构造图

3.6 水平对置发动机

4.发动机工作过程

4.1 发动机动力来自于爆炸

4.2 动力与排量

5.发动机燃烧原理

5.1 发动机燃烧反应的化学物质转换

5.2 汽油蕴含巨大能量

6.发动机工作循环

6.1 气缸结构及相关概念

6.2 工作循环与四个行程

6.3 冲程

7.进气和排气系统

7.1 发动机进气和排气

7.2 节气门

7.3 理想空燃比

7.4 进气歧管

7.5 排气歧管和排气管

8.气门和气门正时

8.1 气缸构造与气门示意图

8.2 进气门比排气门大

8.3 凸轮轴

8.4 发动机正时

9.可变气门技术

9.1 可变气门技术的需求

9.2 不同车型的可变气门实例

10.可变气缸

10.1 可变气缸技术

10.2 排气凸轮轴与可变气缸

10.3 奥迪气缸按需运行系统 COD

11.涡轮增压器

11.1 涡轮增压的原理

11.2 双涡管单涡轮增压器

12.机械增压器

12.1 机械增压的原理

12.2 机械增压器的特性

1.引言

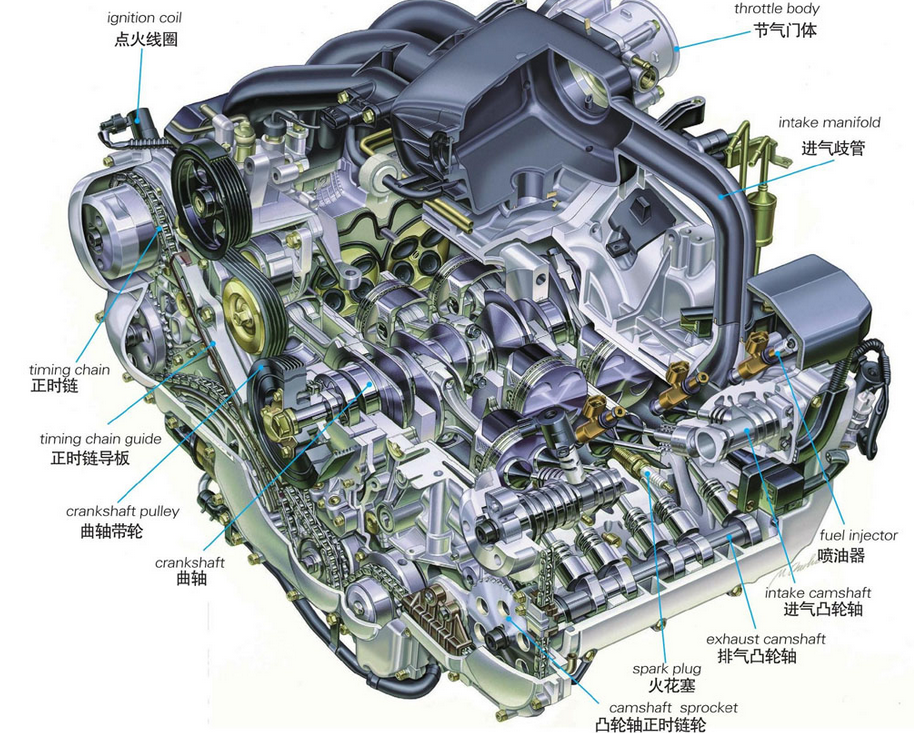

Engine 如果汽车有生命,发动机就是它的“心脏”,是它的动力之源。 人的心脏差别较小,但汽车不同. 汽车心脏不仅大小不一,而且构造差别也很大,导致力量和性格都千差万别,甚至排出的废气都不是一个味儿 跳转到目录 2.发动机基本原理Engine Principle 2.1 汽车动力来源 气缸 汽车动力来源:发动机。 发动机的“心脏”:气缸! 气缸:是产生汽车驱动力的源头,一切动力都来自气缸内部 由燃料在气缸内部燃烧后推动活塞运动; 再通过连杆、曲轴、变速器、传动轴、差速器和半轴等,将动力传递到车轮上 从而推动汽车前进。 汽油发动机构造剖视图

直列4缸汽油发动机构造图

直列4缸汽油发动机构造图

2.2 气缸数不能太多

气缸数增加的好处

在同样功率的要求下,缸数越多,缸径就可越小,转速就可提高,发动机的运转平衡性也更好。

气缸数增加的弊端

随着气缸数的增加,发动机的零部件数也成比例增加

从而使发动机结构更复杂、可靠性降低、重量增加、制造成本和使用费用增加、油耗增加等。

气缸数选择

汽车发动机的气缸数都是根据 车型定位、发动机用途和性能要求 等,在权衡各种利弊之后做出的合适选择。

随着增压技术和燃油喷射技术的进步,现在汽车发动机的 气缸数有减少的趋势,最少的汽车发动机气缸数只有3缸。

跳转到目录

3.气缸排列形式

2.2 气缸数不能太多

气缸数增加的好处

在同样功率的要求下,缸数越多,缸径就可越小,转速就可提高,发动机的运转平衡性也更好。

气缸数增加的弊端

随着气缸数的增加,发动机的零部件数也成比例增加

从而使发动机结构更复杂、可靠性降低、重量增加、制造成本和使用费用增加、油耗增加等。

气缸数选择

汽车发动机的气缸数都是根据 车型定位、发动机用途和性能要求 等,在权衡各种利弊之后做出的合适选择。

随着增压技术和燃油喷射技术的进步,现在汽车发动机的 气缸数有减少的趋势,最少的汽车发动机气缸数只有3缸。

跳转到目录

3.气缸排列形式

Cylinder Arrangement 3.1 内燃机和外燃机 外燃机 利用燃料在发动机气缸的外部燃烧来产生动力的。 如早期的蒸汽机,它利用燃料(木材、煤、煤气、柴油等)烧开锅炉中的水,使之产生高压蒸汽并进入气缸内,利用蒸汽压力推动活塞做功,从而产生动力。 比如原来火车上用的蒸汽机,发电厂和轮船上使用的汽轮机等,都是外燃机。 内燃机 是相对外燃机而言的,它的燃料在气缸内燃烧。 现在,汽车上用的汽油发动机和柴油发动机,都是内燃机。 外燃机(左)和内燃机(右)工作原理图示 ------- -------  3.2 发动机气缸的排列形式

3种气缸排列形式

在往复式活塞发动机中,汽车发动机一般由多个圆筒状的气缸组成,每个气缸可以独立工作。

所有气缸的动力汇合在一起,共同驱动汽车前进。

气缸可按不同形式组合,从而产生出不同形式的发动机。

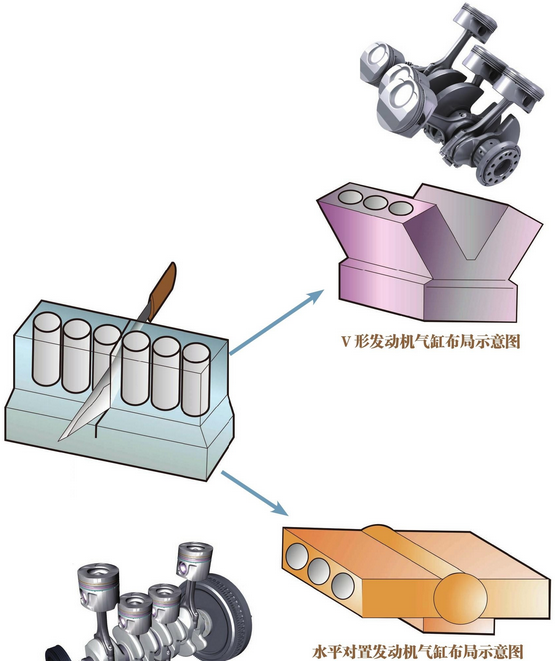

目前,最常见的有3种气缸排列形式:直列、V形和水平对置。

注:W形气缸排列形式,较为少见,且与V形发动机较为相似

3种气缸的演变

V形发动机和水平对置发动机,都可看成是由直列发动机演变而来的。

V形发动机:

将所有气缸分成两组,把相邻气缸以一定的夹角布置在一起(一般为90°),从侧面看气缸呈V字形

水平对置发动机:

将V形发动机的夹角继续扩大到180°,让相邻气缸成对立设置

3.2 发动机气缸的排列形式

3种气缸排列形式

在往复式活塞发动机中,汽车发动机一般由多个圆筒状的气缸组成,每个气缸可以独立工作。

所有气缸的动力汇合在一起,共同驱动汽车前进。

气缸可按不同形式组合,从而产生出不同形式的发动机。

目前,最常见的有3种气缸排列形式:直列、V形和水平对置。

注:W形气缸排列形式,较为少见,且与V形发动机较为相似

3种气缸的演变

V形发动机和水平对置发动机,都可看成是由直列发动机演变而来的。

V形发动机:

将所有气缸分成两组,把相邻气缸以一定的夹角布置在一起(一般为90°),从侧面看气缸呈V字形

水平对置发动机:

将V形发动机的夹角继续扩大到180°,让相邻气缸成对立设置

直列发动机气缸排列示意图

直列发动机气缸排列示意图

水平对置发动机气缸排列示意图

水平对置发动机气缸排列示意图

宝马V8发动机构造示意图

宝马V8发动机构造示意图

3.3 V形发动机的优缺点

优点:

高度和长度相对直列发动机较小,在汽车上布置起来较为方便 (发动机舱盖更低,驾驶舱更大)

气缸成一角度对向布置,还可以抵消一部分振动

缺点:

必须使用两个气缸盖,结构较为复杂。

宽度加大后,发动机两侧空间较小,不易再安排其他装置。

3.4 W形发动机应用少

W形发动机的构成

将V形发动机的每侧气缸再进行小角度的错开(如大众汽车W8发动机为15 °),就成了W形发动机。

与V形发动机相比,W形发动机

发动机和曲轴更短,能节省空间,减轻重量。

但是,宽度更大,使得发动机舱更满

W形发动机最大的问题:

发动机由一个整体被分割为两个部分,在运作时引起的振动更大

现在应用极少。

针对这一问题,大众汽车:

在W形发动机上设计了两个反向转动的平衡轴,让两个部分的振动在内部相互抵消。

现在,只有大众汽车集团某些品牌车型采用W形发动机,如W8、W12和W16等发动机

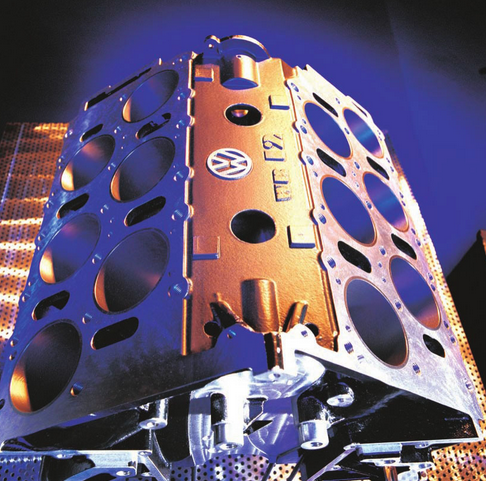

3.5 W形发动机构造图

奥迪W12发动机构造图

3.3 V形发动机的优缺点

优点:

高度和长度相对直列发动机较小,在汽车上布置起来较为方便 (发动机舱盖更低,驾驶舱更大)

气缸成一角度对向布置,还可以抵消一部分振动

缺点:

必须使用两个气缸盖,结构较为复杂。

宽度加大后,发动机两侧空间较小,不易再安排其他装置。

3.4 W形发动机应用少

W形发动机的构成

将V形发动机的每侧气缸再进行小角度的错开(如大众汽车W8发动机为15 °),就成了W形发动机。

与V形发动机相比,W形发动机

发动机和曲轴更短,能节省空间,减轻重量。

但是,宽度更大,使得发动机舱更满

W形发动机最大的问题:

发动机由一个整体被分割为两个部分,在运作时引起的振动更大

现在应用极少。

针对这一问题,大众汽车:

在W形发动机上设计了两个反向转动的平衡轴,让两个部分的振动在内部相互抵消。

现在,只有大众汽车集团某些品牌车型采用W形发动机,如W8、W12和W16等发动机

3.5 W形发动机构造图

奥迪W12发动机构造图

W形发动机气缸夹角示意图

W形发动机气缸夹角示意图

W12发动机气缸排列示意图

W12发动机气缸排列示意图

W12发动机气缸体

W12发动机气缸体

3.6 水平对置发动机

水平发动机

Boxer Engine,“拳击手发动机”,简称为B型发动机。比如B6、B4发动机,分别代表水平对置6缸和4缸发动机

所有气缸呈水平对置排列,就像是拳击手在搏斗,活塞就是拳击手的拳头

水平发动机的优点:

相邻两个气缸水平对置,相互抵消振动,使发动机运转更平稳。

重心低,能让车头设计得又扁又低,增强行驶稳定性。

发动机左右对称,变速器等可放置在车身正中,让汽车左右重量对称

而大多数汽车的重心偏向一侧

动力输出轴方向与传动轴方向一致,不需要改变动力传递方向,直接与离合器、变速器对接,提高动力传递效率,起动和加速更迅猛。

水平发动机的缺点:

维修不方便,而且各缸点火间隔不一致,使其排气声音比较怪异。

普通汽车极少装配水平对置发动机,现在只有保时捷、斯巴鲁和丰田等仍在生产和使用这种发动机

水平对置6缸发动机构造图

3.6 水平对置发动机

水平发动机

Boxer Engine,“拳击手发动机”,简称为B型发动机。比如B6、B4发动机,分别代表水平对置6缸和4缸发动机

所有气缸呈水平对置排列,就像是拳击手在搏斗,活塞就是拳击手的拳头

水平发动机的优点:

相邻两个气缸水平对置,相互抵消振动,使发动机运转更平稳。

重心低,能让车头设计得又扁又低,增强行驶稳定性。

发动机左右对称,变速器等可放置在车身正中,让汽车左右重量对称

而大多数汽车的重心偏向一侧

动力输出轴方向与传动轴方向一致,不需要改变动力传递方向,直接与离合器、变速器对接,提高动力传递效率,起动和加速更迅猛。

水平发动机的缺点:

维修不方便,而且各缸点火间隔不一致,使其排气声音比较怪异。

普通汽车极少装配水平对置发动机,现在只有保时捷、斯巴鲁和丰田等仍在生产和使用这种发动机

水平对置6缸发动机构造图

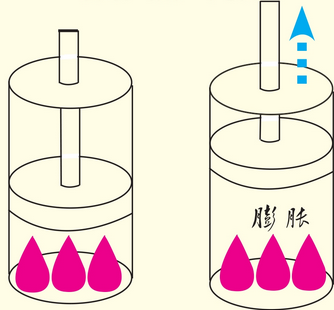

Engine Working Process 4.1 发动机动力来自于爆炸 汽车的动力来源 汽车的动力来源: 来自于汽油或柴油燃烧时产生的爆炸力。 汽车发动机的原理设计: 如果在一个密封容器中装入汽油和空气,然后点燃它们,便会产生爆炸现象。 合适的燃烧比例 汽油和空气按照最适合的燃烧比例(1∶14.7)混合,并大力压缩使温度上升 此时点燃它们就会产生更大的爆炸力 将这种力量通过一系列的机构“引导”到车轮上,便会推动汽车前进。 汽油在气缸内燃烧爆炸示意图 4.2 动力与排量

发动机排量

气缸排气量是指活塞 从下止点到上止点 所扫过的气体容积,它取决于缸径和活塞行程。

发动机排量是各气缸排量的总和,一般用cc(立方厘米)、mL(毫升)或L(升)来表示。

发动机排量可近似标示为2.0L、2.4L等

由于气缸体是圆柱体,它的容积不太可能正好是整升数。

排量与动力成正比

发动机的排量越大,每次吸入的可燃混合气就越多,燃烧时产生的动力就越强。

发动机排气量和压缩比计算方式

4.2 动力与排量

发动机排量

气缸排气量是指活塞 从下止点到上止点 所扫过的气体容积,它取决于缸径和活塞行程。

发动机排量是各气缸排量的总和,一般用cc(立方厘米)、mL(毫升)或L(升)来表示。

发动机排量可近似标示为2.0L、2.4L等

由于气缸体是圆柱体,它的容积不太可能正好是整升数。

排量与动力成正比

发动机的排量越大,每次吸入的可燃混合气就越多,燃烧时产生的动力就越强。

发动机排气量和压缩比计算方式

跳转到目录

5.发动机燃烧原理

跳转到目录

5.发动机燃烧原理

Engine Combustion Principle 5.1 发动机燃烧反应的化学物质转换 燃油和氧气一起燃烧爆炸,释放能量来驱动汽车前进,同时还排放出水和二氧化碳等物质 汽油中最主要的成分是碳氢化合物。 在汽油爆炸燃烧时,碳氢化合物与氧产生反应,生成 二氧化碳和水分子。 吸入空气量不足时,会生成一部分 一氧化碳。 另外,高温使得 氮原子被氧化生成 一氧化氮和二氧化氮。 因此,汽车排气中的主要成分就是 一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮和二氧化氮 等。 5.2 汽油蕴含巨大能量

同等重量情况下,汽油所含能量大约是糖的3倍,木头的5倍,电池的200倍。

要想用电池取代汽油,还需要电池技术研发人员加倍努力。

跳转到目录

6.发动机工作循环

5.2 汽油蕴含巨大能量

同等重量情况下,汽油所含能量大约是糖的3倍,木头的5倍,电池的200倍。

要想用电池取代汽油,还需要电池技术研发人员加倍努力。

跳转到目录

6.发动机工作循环

Engine Working Cycle 6.1 气缸结构及相关概念 上止点与下止点: 活塞在气缸中上下移动(默认如图倒扣状) 活塞下行到的最低点叫下止点,上行到顶点的位置称为上止点。 行程: 上止点与下止点之间的距离称为行程。 燃烧室: 当活塞在上止点时,活塞顶端的空间称为燃烧室。 气缸结构示意图: 6.2 工作循环与四个行程

工作循环与四个行程

一个工作循环:

活塞在气缸中要完成 吸气、压缩、燃烧和排气 四个行程

活塞和曲轴:各2次

在此期间,活塞要在气缸内上下各两次,曲轴则同时要旋转两周。

汽车转速表与工作循环

转速表的指针指向6:

表明发动机转速为每分钟6000转,合计每秒钟100转,

一个活塞每秒钟完成50个工作循环(一个工作循环内曲轴要转2周)

一个气缸内要爆炸50次。

如果是一台4缸发动机,那么在1秒内4个气缸则要产生200次爆炸。

转速表指针指向3:

表明发动机转速为每分钟3000转,合计每秒钟50转,

一个活塞每秒完成25个工作循环,

一个气缸内要爆炸25次。

如果是一台4缸发动机,那么在1秒内4个气缸则要产生100次爆炸

转速表含义

转速表表面上是发动机转速,实际是发动机气缸内爆炸次数的体现。

转速越高,说明发动机内发生的爆炸次数越多,动力输出就越大

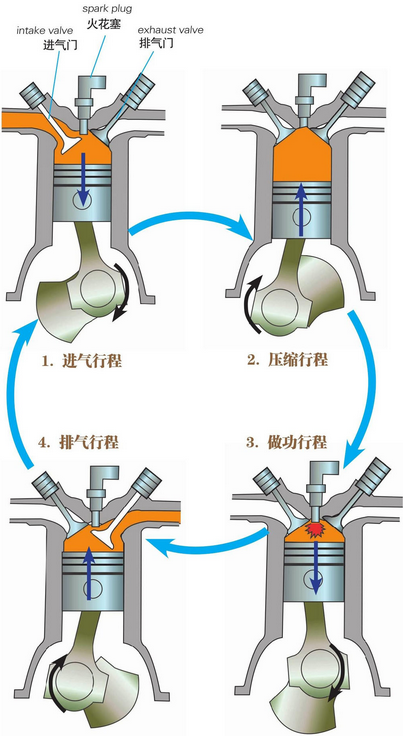

进气行程

活塞在气缸内自上止点向下行到下止点时,进气门打开,排气门关闭

气缸内可以产生部分的真空,将新鲜的空气和汽油的混合气吸进气缸内

压缩行程

进气门和排气门都关闭,活塞由下止点上行移动到上止点,将气缸的混合气压缩

进入气缸的混合气越多,活塞越接近上止点位置,压缩力越大。

在压缩行程内,气缸中混合气的最大压力称为压缩力。

将混合气压缩是为了使混合气混合得更均匀,且提高温度易于燃烧,得到较大的动力。

做功行程

进气门和排气门都关闭

火花塞跳出高压电火花适时将混合气点燃,使其燃烧并爆发出强大压力,将活塞从上止点推到下止点。

火花塞的高压电火来自高压线圈,它能将火花能量放大,

再由控制电脑(ECU)将高压火按顺序分配到各个气缸,从而点燃被压缩的混合气。

排气行程

活塞自下止点上行到上止点,此时进气门关闭,排气门打开

气缸中已经燃烧过的废气由活塞向上移动时,经排气门和排气歧管排入大气。

燃烧过的废气经过消声器的消声后,才不会产生太大的噪声

发动机工作原理示意图

6.2 工作循环与四个行程

工作循环与四个行程

一个工作循环:

活塞在气缸中要完成 吸气、压缩、燃烧和排气 四个行程

活塞和曲轴:各2次

在此期间,活塞要在气缸内上下各两次,曲轴则同时要旋转两周。

汽车转速表与工作循环

转速表的指针指向6:

表明发动机转速为每分钟6000转,合计每秒钟100转,

一个活塞每秒钟完成50个工作循环(一个工作循环内曲轴要转2周)

一个气缸内要爆炸50次。

如果是一台4缸发动机,那么在1秒内4个气缸则要产生200次爆炸。

转速表指针指向3:

表明发动机转速为每分钟3000转,合计每秒钟50转,

一个活塞每秒完成25个工作循环,

一个气缸内要爆炸25次。

如果是一台4缸发动机,那么在1秒内4个气缸则要产生100次爆炸

转速表含义

转速表表面上是发动机转速,实际是发动机气缸内爆炸次数的体现。

转速越高,说明发动机内发生的爆炸次数越多,动力输出就越大

进气行程

活塞在气缸内自上止点向下行到下止点时,进气门打开,排气门关闭

气缸内可以产生部分的真空,将新鲜的空气和汽油的混合气吸进气缸内

压缩行程

进气门和排气门都关闭,活塞由下止点上行移动到上止点,将气缸的混合气压缩

进入气缸的混合气越多,活塞越接近上止点位置,压缩力越大。

在压缩行程内,气缸中混合气的最大压力称为压缩力。

将混合气压缩是为了使混合气混合得更均匀,且提高温度易于燃烧,得到较大的动力。

做功行程

进气门和排气门都关闭

火花塞跳出高压电火花适时将混合气点燃,使其燃烧并爆发出强大压力,将活塞从上止点推到下止点。

火花塞的高压电火来自高压线圈,它能将火花能量放大,

再由控制电脑(ECU)将高压火按顺序分配到各个气缸,从而点燃被压缩的混合气。

排气行程

活塞自下止点上行到上止点,此时进气门关闭,排气门打开

气缸中已经燃烧过的废气由活塞向上移动时,经排气门和排气歧管排入大气。

燃烧过的废气经过消声器的消声后,才不会产生太大的噪声

发动机工作原理示意图

6.3 冲程

四冲程发动机

活塞在气缸中移动四个行程,曲轴转720°(2周)才完成一次动力输出。

二冲程发动机

活塞在气缸中移动两个行程,曲轴转360°(1周)就可完成一次动力输出。

二冲程发动机的 进气和压缩 在一个行程中完成,燃烧做功和排气 在另一个行程完成。

二冲程发动机现在只在摩托车上使用。

发动机内部构造图

6.3 冲程

四冲程发动机

活塞在气缸中移动四个行程,曲轴转720°(2周)才完成一次动力输出。

二冲程发动机

活塞在气缸中移动两个行程,曲轴转360°(1周)就可完成一次动力输出。

二冲程发动机的 进气和压缩 在一个行程中完成,燃烧做功和排气 在另一个行程完成。

二冲程发动机现在只在摩托车上使用。

发动机内部构造图

跳转到目录

7.进气和排气系统

跳转到目录

7.进气和排气系统

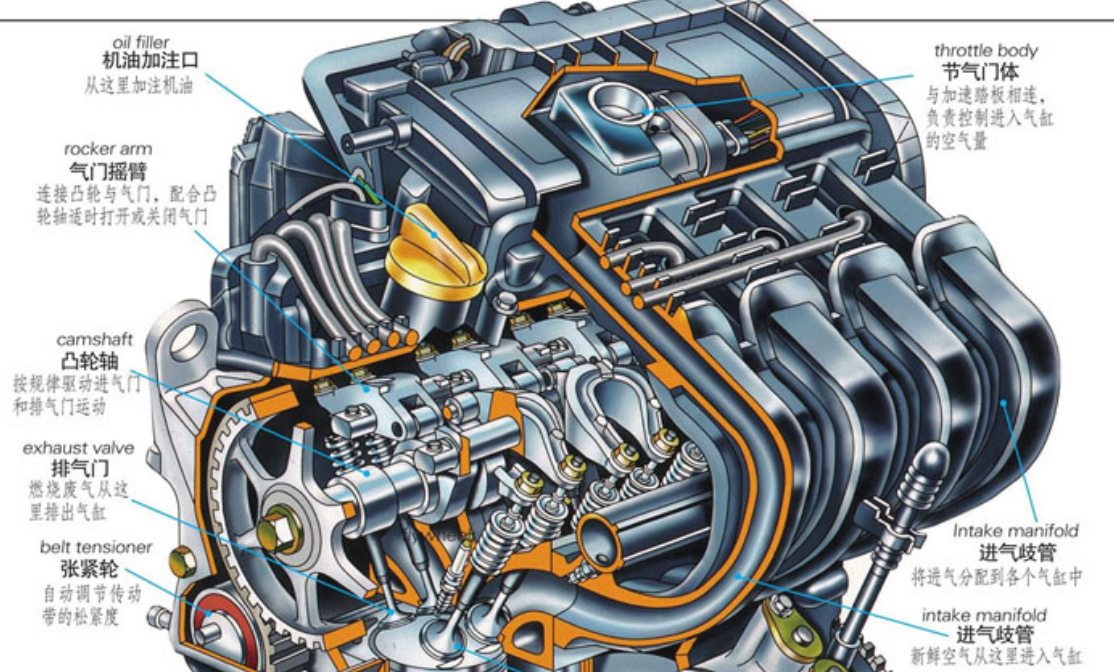

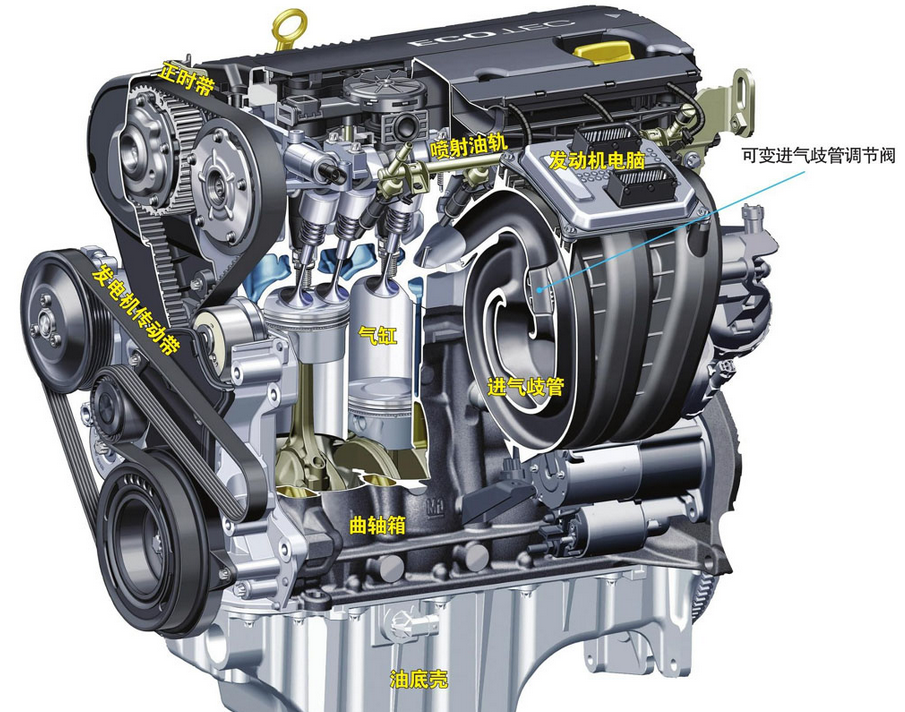

Intake and Exhaust System 7.1 发动机进气和排气 发动机进气系统 作用:为发动机燃烧提供新鲜而充足的空气。 进气系统主要包括两大部件: 一是空气滤清器,它主要滤清空气,去除空气中的杂质; 二是进气道,它将空气与燃油的混合气引入气缸。 空气由进气口进入,通过空气滤清器过滤后,经进气歧管进入气缸, 进气歧管内布置有 节气门 和 空气流量计 来控制和调节进气量。 发动机排气系统 作用:将已燃烧的废气排入大气。 它主要由 排气歧管、排气管和排气消声器 组成,并在排气管段布置有 三元催化转化器,以净化排气 汽油发动机进气和排气系统构造图 7.2 节气门

节气门的作用

在进气道中有节气门,它可控制进入气缸的混合气的多少。

节气门与加速踏板

节气门与驾驶人脚下的加速踏板(俗称“油门踏板”)直接相连,

加速踏板踏下越深,节气门开度越大,混合气进入就越多,发动机的转速就越高。

电子节气门

当加速踏板和节气门是通过电信号控制的,那么就称其为 电子节气门(俗称“电子油门”)

而不是加速踏板和节气门通过拉索硬性连接时

节气门图示

节气门体

7.2 节气门

节气门的作用

在进气道中有节气门,它可控制进入气缸的混合气的多少。

节气门与加速踏板

节气门与驾驶人脚下的加速踏板(俗称“油门踏板”)直接相连,

加速踏板踏下越深,节气门开度越大,混合气进入就越多,发动机的转速就越高。

电子节气门

当加速踏板和节气门是通过电信号控制的,那么就称其为 电子节气门(俗称“电子油门”)

而不是加速踏板和节气门通过拉索硬性连接时

节气门图示

节气门体

节气门体和进气歧管

节气门体和进气歧管

节气门在发动机上的位置图

节气门在发动机上的位置图

进气歧管系统实物

进气歧管系统实物

7.3 理想空燃比

理想空燃比

空气与汽油的混合比也称空燃比。

理想空燃比:值大概在 14.7∶1左右 (单位:kg)

按体积比:大概为 9000∶1,就是说要燃烧1升的汽油,必须吸入9000升的空气。

即,汽车每分钟要吸入3000~5000升的空气

提高进气量

要想增强发动机的动力输出,让更多的汽油充分燃烧,就要加大进气量

各种方法:增大发动机的排气量、采用进气歧管可变技术、采用气门可变技术、配备增压器等。

可以说,现在的发动机技术,基本就是指怎样精确调节进气的技术

使发动机顺畅呼吸,让燃油得到充分燃烧,从而提高动力,节省燃油,降低排放

7.4 进气歧管

进气歧管的位置

进气歧管是指从空气滤清器到气缸进气道那段弯弯曲曲的管子

为调节进气量,进气歧管可调节

可调节的进气歧管

长度可变:

根据需要 打开或关闭 进气歧管中的一些阀门,改变进气行程,从而调节 进气量和进气速率

粗细可变:

根据进气需求关闭副进气歧管,以改变进气歧管“粗细”。

可变进气歧管长度示意图

7.3 理想空燃比

理想空燃比

空气与汽油的混合比也称空燃比。

理想空燃比:值大概在 14.7∶1左右 (单位:kg)

按体积比:大概为 9000∶1,就是说要燃烧1升的汽油,必须吸入9000升的空气。

即,汽车每分钟要吸入3000~5000升的空气

提高进气量

要想增强发动机的动力输出,让更多的汽油充分燃烧,就要加大进气量

各种方法:增大发动机的排气量、采用进气歧管可变技术、采用气门可变技术、配备增压器等。

可以说,现在的发动机技术,基本就是指怎样精确调节进气的技术

使发动机顺畅呼吸,让燃油得到充分燃烧,从而提高动力,节省燃油,降低排放

7.4 进气歧管

进气歧管的位置

进气歧管是指从空气滤清器到气缸进气道那段弯弯曲曲的管子

为调节进气量,进气歧管可调节

可调节的进气歧管

长度可变:

根据需要 打开或关闭 进气歧管中的一些阀门,改变进气行程,从而调节 进气量和进气速率

粗细可变:

根据进气需求关闭副进气歧管,以改变进气歧管“粗细”。

可变进气歧管长度示意图

可变进气歧管发动机

可变进气歧管发动机

7.5 排气歧管和排气管

排气歧管

排气歧管是指从排气门出来的七扭八歪的那部分金属管。

设计排气歧管时要遵循四项基本原则:

1)排气歧管要尽可能长。

2)各缸排气歧管要尽可能等长。

3)各缸排气歧管要尽可能独立,互不干涉。

4)排气歧管内表面要尽可能光滑

发动机排气歧管图示

7.5 排气歧管和排气管

排气歧管

排气歧管是指从排气门出来的七扭八歪的那部分金属管。

设计排气歧管时要遵循四项基本原则:

1)排气歧管要尽可能长。

2)各缸排气歧管要尽可能等长。

3)各缸排气歧管要尽可能独立,互不干涉。

4)排气歧管内表面要尽可能光滑

发动机排气歧管图示

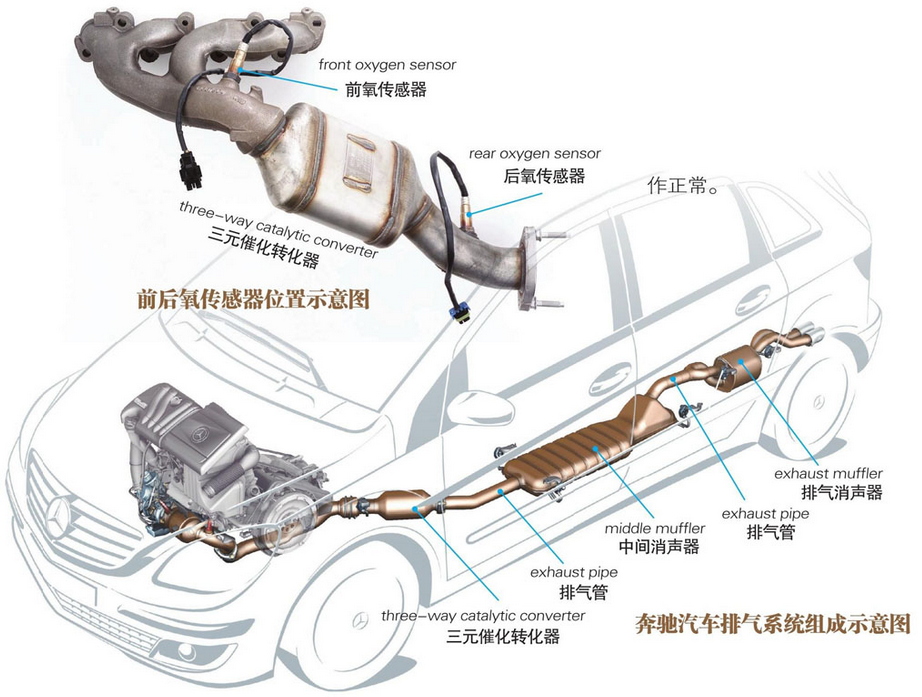

排气管

排气管是指从排气歧管一直到车尾排气口的那部分金属管。

排气管上的部件:氧传感器(2个)、三元催化转化器(1~2个)、消声器(1~2个),等

氧传感器

氧传感器:测量排气中氧气含量的部件

当排气中氧气含量高于或低于规定时(也就是空燃比偏离理想值时),氧传感器就会向发动机ECU报告

ECU就会根据情况自动调节喷油量。

氧传感器与三元催化转化器的位置排布

两个氧传感器,在三元催化转化器前后方各有一个

前方氧传感器的作用:

检测发动机不同工况的空燃比,同时ECU根据该信号调整喷油量和计算点火时间。

后方氧传感器的作用:

主要是检测三元催化转化器的工作好坏,即催化器的转化率。

通过与前氧传感器数据的比较,来检测三元催化转化器是否工作正

发动机排气系统图示

排气管

排气管是指从排气歧管一直到车尾排气口的那部分金属管。

排气管上的部件:氧传感器(2个)、三元催化转化器(1~2个)、消声器(1~2个),等

氧传感器

氧传感器:测量排气中氧气含量的部件

当排气中氧气含量高于或低于规定时(也就是空燃比偏离理想值时),氧传感器就会向发动机ECU报告

ECU就会根据情况自动调节喷油量。

氧传感器与三元催化转化器的位置排布

两个氧传感器,在三元催化转化器前后方各有一个

前方氧传感器的作用:

检测发动机不同工况的空燃比,同时ECU根据该信号调整喷油量和计算点火时间。

后方氧传感器的作用:

主要是检测三元催化转化器的工作好坏,即催化器的转化率。

通过与前氧传感器数据的比较,来检测三元催化转化器是否工作正

发动机排气系统图示

跳转到目录

8.气门和气门正时

跳转到目录

8.气门和气门正时

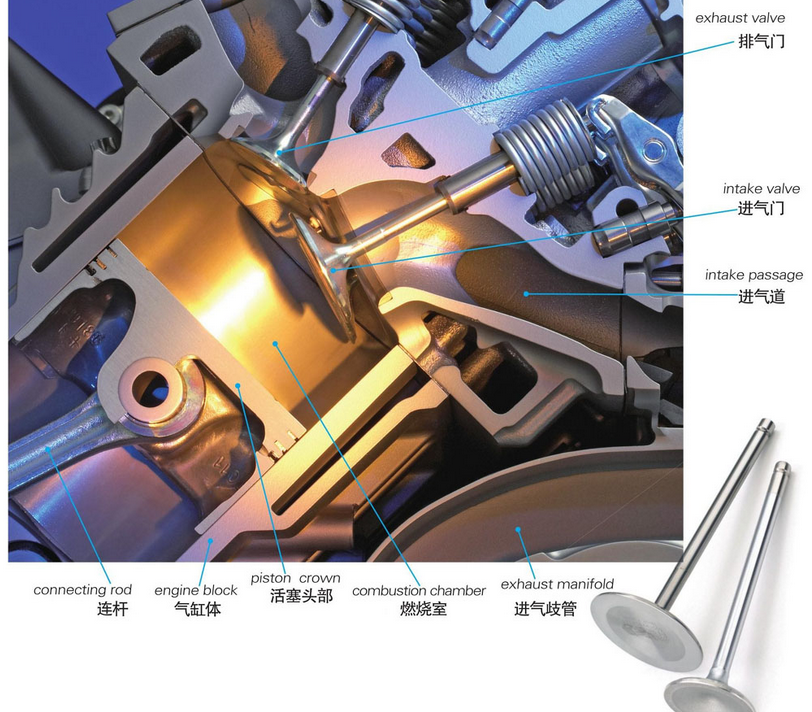

Valve and Valve Timing 8.1 气缸构造与气门示意图 进气门与排气门 气缸内部构造图

气缸内部构造图

8.2 进气门比排气门大

气门开合结构

气门由凸轮负责压开,气门弹簧负责关闭。

气门构造及其辅助零件

8.2 进气门比排气门大

气门开合结构

气门由凸轮负责压开,气门弹簧负责关闭。

气门构造及其辅助零件

进气门比排气门大的设计

进气比排气更困难:

进气是被“吸”进去的,而排气是被“推”出去的

进气越多,燃烧得越好,发动机的性能也越好

更有多一个进气门的设计:3气门(2进1排)和5气门(3进2排)

进气门比排气门大的设计

进气比排气更困难:

进气是被“吸”进去的,而排气是被“推”出去的

进气越多,燃烧得越好,发动机的性能也越好

更有多一个进气门的设计:3气门(2进1排)和5气门(3进2排)

气门数不宜过多

多气门发动机:具有高转速、高效率的优点

由于气门较多,高转速时进排气效果较好,且火花塞放在中央可提高压缩比,因此发动机性能也较好。

多气门设计的缺点:

较复杂,气门驱动方式、燃烧室构造和火花塞位置都要精密安排

制造成本高,工艺要求先进,维修也较困难

效果并不是特别明显,或者说不太划算

现在多采用更为流行的每缸4气门设计。

汽油发动机构造图

气门数不宜过多

多气门发动机:具有高转速、高效率的优点

由于气门较多,高转速时进排气效果较好,且火花塞放在中央可提高压缩比,因此发动机性能也较好。

多气门设计的缺点:

较复杂,气门驱动方式、燃烧室构造和火花塞位置都要精密安排

制造成本高,工艺要求先进,维修也较困难

效果并不是特别明显,或者说不太划算

现在多采用更为流行的每缸4气门设计。

汽油发动机构造图

8.3 凸轮轴

凸轮轴原理

功能:

凸轮轴是一根可以不断旋转的金属杆,具有控制进气门和排气门开启和关闭的功能

原理:

在凸轮轴上,有数个圆盘形的凸轮。

当凸轮轴旋转时,凸轮便会依序下压而使气门运动,使发动机产生四行程循环运动。

同时,通过灵活控制凸轮轴的运行,还可调节气门的升程和正时,从而提高发动机的性能。

顶置凸轮轴

顶置凸轮轴 OHC

凸轮轴位于 气缸的顶部

Over Head Camshaft,简称OHC

单顶置凸轮轴 SOHC

在顶部只有 一根 凸轮轴 同时 负责进气门和排气门的开关的凸轮轴

Single Over Head Camshaft,简称SOHC

一根凸轮轴为了控制分布在左右两边的进气门和排气门,必须使用 摇臂 间接地操纵气门的开启

不能灵活地控制气门的开启,也对燃烧室的形状有影响

双顶置凸轮轴 DOHC

在顶部有 两根 凸轮轴 分别 负责进气门和排气门的开关,

Double Over Head Camshaft,简称DOHC

增大了进气门面积,改善了燃烧室形状,提高了气门运动速度,非常适合高速汽车使用

凸轮轴示意图

双顶置凸轮轴(DOHC)构造图

8.3 凸轮轴

凸轮轴原理

功能:

凸轮轴是一根可以不断旋转的金属杆,具有控制进气门和排气门开启和关闭的功能

原理:

在凸轮轴上,有数个圆盘形的凸轮。

当凸轮轴旋转时,凸轮便会依序下压而使气门运动,使发动机产生四行程循环运动。

同时,通过灵活控制凸轮轴的运行,还可调节气门的升程和正时,从而提高发动机的性能。

顶置凸轮轴

顶置凸轮轴 OHC

凸轮轴位于 气缸的顶部

Over Head Camshaft,简称OHC

单顶置凸轮轴 SOHC

在顶部只有 一根 凸轮轴 同时 负责进气门和排气门的开关的凸轮轴

Single Over Head Camshaft,简称SOHC

一根凸轮轴为了控制分布在左右两边的进气门和排气门,必须使用 摇臂 间接地操纵气门的开启

不能灵活地控制气门的开启,也对燃烧室的形状有影响

双顶置凸轮轴 DOHC

在顶部有 两根 凸轮轴 分别 负责进气门和排气门的开关,

Double Over Head Camshaft,简称DOHC

增大了进气门面积,改善了燃烧室形状,提高了气门运动速度,非常适合高速汽车使用

凸轮轴示意图

双顶置凸轮轴(DOHC)构造图

V12发动机双顶置凸轮轴(DOHC)构造图

V12发动机双顶置凸轮轴(DOHC)构造图

8.4 发动机正时

发动机正时的必要性

在进气、压缩、做功和排气四个行程中,曲轴要转两周,而进气门或排气门只动作一次。

因此,凸轮轴的转速必须是曲轴转速的一半,才能上下合拍,也就是 达到正时。

因此,凸轮轴齿(带)轮齿数是曲轴齿(带)轮齿数的两倍,以使它的转速慢下一半来。

正时示意图

配气正时机构示意图

8.4 发动机正时

发动机正时的必要性

在进气、压缩、做功和排气四个行程中,曲轴要转两周,而进气门或排气门只动作一次。

因此,凸轮轴的转速必须是曲轴转速的一半,才能上下合拍,也就是 达到正时。

因此,凸轮轴齿(带)轮齿数是曲轴齿(带)轮齿数的两倍,以使它的转速慢下一半来。

正时示意图

配气正时机构示意图

奥迪V6发动机正时机构示意图

奥迪V6发动机正时机构示意图

跳转到目录

9.可变气门技术

跳转到目录

9.可变气门技术

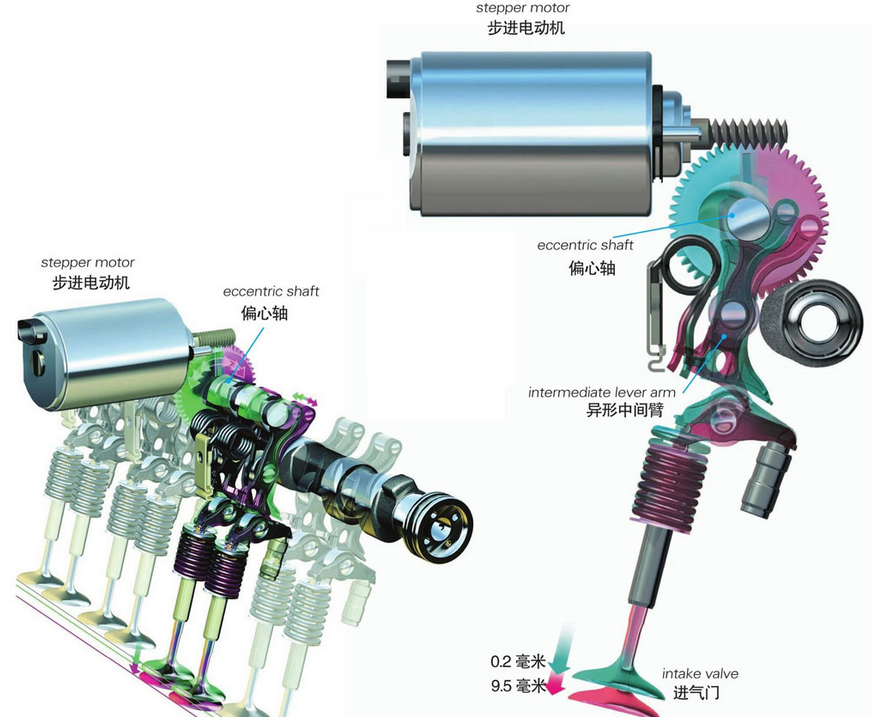

Variable Valve Technolog 9.1 可变气门技术的需求 为什么需要可变气门? 发动机高转速时,需要吸入更多的空气(混合气): 改变升程:把气门提得更高些 改变正时:延长气门的打开时间 发动机低速时: 降低气门的升程 或 缩短打开时间: 少吸入混合气,从而节省燃料。 可变气门的优点: 使气门在低速时进排气少点,在高速时进排气多点 从而使供给的燃料不浪费,也不亏欠,使燃烧更完全 这对 动力、节油和排放 都有好处。 可变气门的实现原理 气缸的进气量或排气量: 主要取决于气门的升程和正时 作用基本原理: 控制气门的升程或正时, 或对气门正时和升程同时进行控制 宝马V12发动机可变气门发动机

宝马Valvetronic电子气门构造图

宝马Valvetronic电子气门构造图

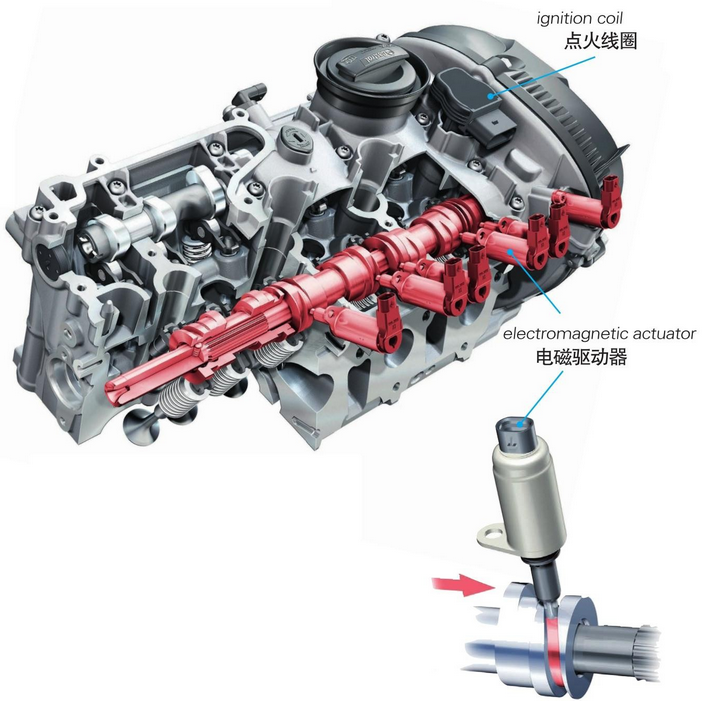

奥迪AVS可变气门

气门的运动是由凸轮轴来控制的,而凸轮轴上的凸轮形状决定了气门工作的正时和升程。

奥迪AVS可变气门机构:

在凸轮轴上装备两级不同的凸轮,以实现对气门运动特性的调节

AVS的核心部件有两个:

两组不同角度的凸轮,负责控制进气门的凸轮轴;

负责改变升程的螺旋沟槽套筒

螺旋沟槽套筒由电磁驱动器加以控制,以切换使用两组不同的凸轮,改变进气门的正时和升程。

奥迪发动机可变气门构造图

奥迪AVS可变气门

气门的运动是由凸轮轴来控制的,而凸轮轴上的凸轮形状决定了气门工作的正时和升程。

奥迪AVS可变气门机构:

在凸轮轴上装备两级不同的凸轮,以实现对气门运动特性的调节

AVS的核心部件有两个:

两组不同角度的凸轮,负责控制进气门的凸轮轴;

负责改变升程的螺旋沟槽套筒

螺旋沟槽套筒由电磁驱动器加以控制,以切换使用两组不同的凸轮,改变进气门的正时和升程。

奥迪发动机可变气门构造图

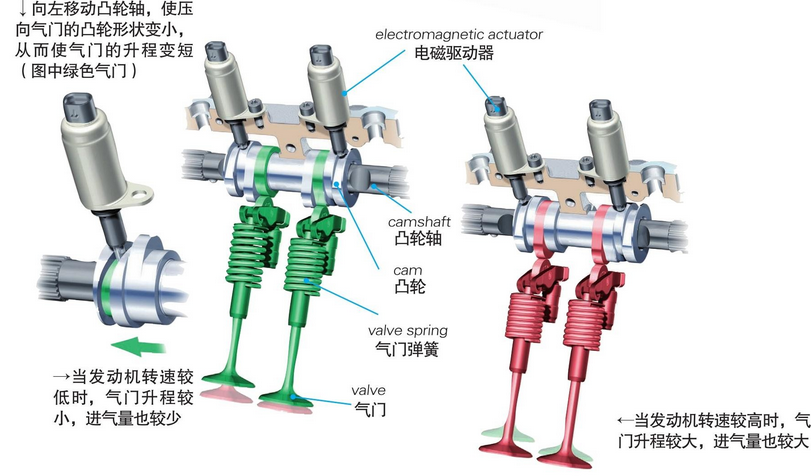

奥迪发动机可变气门AVS工作原理

发动机高负载:

AVS将凸轮向右推动7毫米,使角度较大的凸轮得以推动气门顶杆。

在此情况下,气门升程可达到11毫米,以提供燃烧室最佳的进气流量和进气流速,实现更加强劲的动力输出。

发动机低负载:

为了追求发动机的节油性能,AVS将凸轮推到左侧,以较小角度的凸轮推动气门顶杆。

此时,气门升程可在2~5.7毫米间进行调整

图示

奥迪发动机可变气门AVS工作原理

发动机高负载:

AVS将凸轮向右推动7毫米,使角度较大的凸轮得以推动气门顶杆。

在此情况下,气门升程可达到11毫米,以提供燃烧室最佳的进气流量和进气流速,实现更加强劲的动力输出。

发动机低负载:

为了追求发动机的节油性能,AVS将凸轮推到左侧,以较小角度的凸轮推动气门顶杆。

此时,气门升程可在2~5.7毫米间进行调整

图示

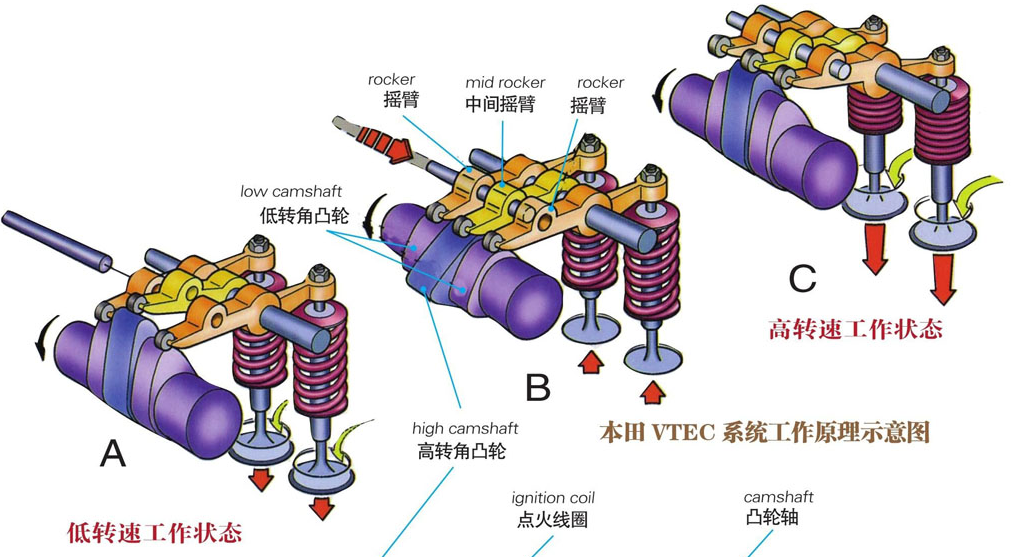

本田VTEC可变气门

本田的可变气门简称VTEC,在常规只有两个凸轮的地方设计了三个凸轮:

一个高转角凸轮在中间;

两个高度相同的低转角凸轮在两侧

工作原理:关键是摇臂串联与否

当发动机低速运转时(图A):

三个摇臂相互独立运动,其中高转角凸轮对应的摇臂悬空不工作,低转角凸轮正常工作,

发动机的气门升程很小,进气量减小

转速升高后:

高转角凸轮的摇臂和低转角凸轮的摇臂“串”为一体(图C)

低转角凸轮不起作用了,而是由高转角凸轮来带动摇臂控制气门升程。

此时,气门升程也就自然而然地变大了,进气量增大。

本田VTEC可变气门

本田的可变气门简称VTEC,在常规只有两个凸轮的地方设计了三个凸轮:

一个高转角凸轮在中间;

两个高度相同的低转角凸轮在两侧

工作原理:关键是摇臂串联与否

当发动机低速运转时(图A):

三个摇臂相互独立运动,其中高转角凸轮对应的摇臂悬空不工作,低转角凸轮正常工作,

发动机的气门升程很小,进气量减小

转速升高后:

高转角凸轮的摇臂和低转角凸轮的摇臂“串”为一体(图C)

低转角凸轮不起作用了,而是由高转角凸轮来带动摇臂控制气门升程。

此时,气门升程也就自然而然地变大了,进气量增大。

跳转到目录

10.可变气缸

跳转到目录

10.可变气缸

Variable Cylinder 10.1 可变气缸技术 可变气缸技术(或称可变排量技术): 当日常使用的低负载时:关闭一部分气缸的工作,以减少燃油的消耗; 当需要加速而深踩加速踏板时:自动开启更多或全部气缸开始工作,以提高动力输 可变气缸技术一般用于: 多气缸大排量的发动机,如V6、V8、W12等发动机。 可变气缸技术的关闭气缸方法: 基本采用 关闭气门 和 停止喷油 的方式来关闭气缸的 10.2 排气凸轮轴与可变气缸 在进排气凸轮轴上安装一套 零行程 的凸轮 当需要关闭部分气缸时: 指挥步进电动机使凸轮轴左右移动,使部分气门处于零行程的工作状态,也就是停止工作,使对应的气缸也停止工作 10.3 奥迪气缸按需运行系统 COD

奥迪气缸按需运行系统(Cylinder on Demand)

当发动机冷却液处于30℃以上、变速器处于3档以上、车辆对转矩的需求处于发动机最大转矩的25%~40%时:

会自动将发动机由 8气缸切换到4气缸 工作状态,相当于一台2.0升排量的V4发动机。

该系统可以最大限度地改善8缸发动机在经济工况下的表现

奥迪可变气缸发动机构造示意图:

10.3 奥迪气缸按需运行系统 COD

奥迪气缸按需运行系统(Cylinder on Demand)

当发动机冷却液处于30℃以上、变速器处于3档以上、车辆对转矩的需求处于发动机最大转矩的25%~40%时:

会自动将发动机由 8气缸切换到4气缸 工作状态,相当于一台2.0升排量的V4发动机。

该系统可以最大限度地改善8缸发动机在经济工况下的表现

奥迪可变气缸发动机构造示意图:

跳转到目录

11.涡轮增压器

跳转到目录

11.涡轮增压器

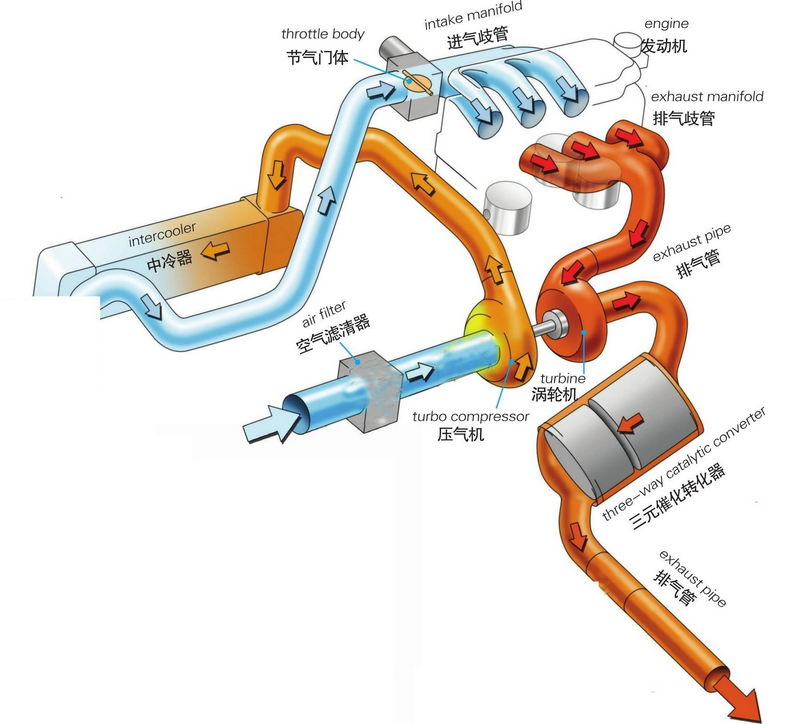

Turbocharger 11.1 涡轮增压的原理 增压器的作用 配备增压器的根本原因:提高进气压力也可以让 发动机吸入更多空气 同样体积下,密度越高,其氧气含量也越高。 将进气压缩后再吸入气缸,可以大幅增大进气量,从而提高发动机的动力输出。 涡轮增压(Turbocharger)发动机 是指利用排气冲击涡轮来压缩进气的增压发动机,简称Turbo或T。 排气的冲击力:来自活塞上升时挤压燃烧废气的力量 当燃烧废气被“挤出”气缸时,废气就会带有一定的冲击力 如果在一些轿车尾部看到字母Turbo或T,就表明该车采用涡轮增压发动机 大众汽车涡轮增压发动机构造图: 奥迪2.5升直列5缸涡轮增压发动机:

奥迪2.5升直列5缸涡轮增压发动机:

涡轮增压的过程

发动机排放出废气的能量:冲击装在排气系统中的涡轮,使之高速旋转

高速旋转的涡轮:通过一根转轴带动进气涡轮以同样的速度高速旋转,使之压缩进气

强制将增压后的进气压送入气缸。

发动机功率与进气量成正比,因此可提高发动机功率。

利用发动机排出的废气,整个过程基本不消耗发动机本身的动力

涡轮增压发动机原理示意图:

涡轮增压的过程

发动机排放出废气的能量:冲击装在排气系统中的涡轮,使之高速旋转

高速旋转的涡轮:通过一根转轴带动进气涡轮以同样的速度高速旋转,使之压缩进气

强制将增压后的进气压送入气缸。

发动机功率与进气量成正比,因此可提高发动机功率。

利用发动机排出的废气,整个过程基本不消耗发动机本身的动力

涡轮增压发动机原理示意图:

涡轮增压的优缺点

优点:

涡轮增压拥有良好的加速持续性,即后劲十足

最大转矩输出的转速范围宽广,转矩曲线平直。

缺点:

低速时由于涡轮不能及时介入,导致动力性稍差

中冷器

气体的特性:

当受到压缩时:随着密度增加,温度会上升,从而影响发动机的充气效率。

如果想要进一步提高增压发动机的充气效率,就要降低进气温度。

未经冷却的增压空气进入燃烧室,造成的负面影响:

影响发动机的充气效率;

导致发动机燃烧温度过高,造成爆燃等非正常燃烧;

增加废气中氮氧化物的含量,加重排放污染。

中冷器:作为散热器

放置在通风良好的位置,吸收进气被压缩时产生的热量,从而降低进气温度

有中冷器的涡轮增压器工作原理示意图:

褐色:代表气体的温度较高,蓝色:代表气体的温度较低

中冷器对压缩后的气体进行冷却,然后气体以常温、高压的形式进入发动机气缸

涡轮增压的优缺点

优点:

涡轮增压拥有良好的加速持续性,即后劲十足

最大转矩输出的转速范围宽广,转矩曲线平直。

缺点:

低速时由于涡轮不能及时介入,导致动力性稍差

中冷器

气体的特性:

当受到压缩时:随着密度增加,温度会上升,从而影响发动机的充气效率。

如果想要进一步提高增压发动机的充气效率,就要降低进气温度。

未经冷却的增压空气进入燃烧室,造成的负面影响:

影响发动机的充气效率;

导致发动机燃烧温度过高,造成爆燃等非正常燃烧;

增加废气中氮氧化物的含量,加重排放污染。

中冷器:作为散热器

放置在通风良好的位置,吸收进气被压缩时产生的热量,从而降低进气温度

有中冷器的涡轮增压器工作原理示意图:

褐色:代表气体的温度较高,蓝色:代表气体的温度较低

中冷器对压缩后的气体进行冷却,然后气体以常温、高压的形式进入发动机气缸

11.2 双涡管单涡轮增压器

宝马直列6缸3.0升发动机最先采用 “双涡管单涡轮增压” 技术

把三个气缸分成一组,每组在排气歧管和涡轮增压器中都有单独的气道,

当废气将要进入涡轮增压器时,两组废气合成一个涡管,共同吹动同一个涡轮旋转,驱动涡轮对进入气缸中的空气进行压缩。

发动机原理示意图

11.2 双涡管单涡轮增压器

宝马直列6缸3.0升发动机最先采用 “双涡管单涡轮增压” 技术

把三个气缸分成一组,每组在排气歧管和涡轮增压器中都有单独的气道,

当废气将要进入涡轮增压器时,两组废气合成一个涡管,共同吹动同一个涡轮旋转,驱动涡轮对进入气缸中的空气进行压缩。

发动机原理示意图

双涡管单涡轮增压系统

将发动机排气管道按点火时刻相邻气缸的排气管道分成两组,具有更强的脉冲增压,而且排气更为充分。

相对于普通的涡轮增压发动机的优势:

有效缓解低速时的迟滞性,使得发动机峰值转矩爆发得更早,燃油经济性更佳。

宝马直列4缸双涡管单涡轮发动机

将点火时间相邻的两个气缸的排气歧管两两分开(1和4一组,2和3一组)

这样当3缸完成做功进行排气时,1缸进入进气行程。

由于1缸和3缸的排气歧管不相连,3缸的排气不会影响1缸的进气效果。

其他缸工作时原理相同。

点火相邻的两个缸的进排气不受干涉影响,可以提高各个气缸的进排气量,从而有效提高发动机的效率

直列4缸双涡管单涡轮增压器构造示意图:

双涡管单涡轮增压系统

将发动机排气管道按点火时刻相邻气缸的排气管道分成两组,具有更强的脉冲增压,而且排气更为充分。

相对于普通的涡轮增压发动机的优势:

有效缓解低速时的迟滞性,使得发动机峰值转矩爆发得更早,燃油经济性更佳。

宝马直列4缸双涡管单涡轮发动机

将点火时间相邻的两个气缸的排气歧管两两分开(1和4一组,2和3一组)

这样当3缸完成做功进行排气时,1缸进入进气行程。

由于1缸和3缸的排气歧管不相连,3缸的排气不会影响1缸的进气效果。

其他缸工作时原理相同。

点火相邻的两个缸的进排气不受干涉影响,可以提高各个气缸的进排气量,从而有效提高发动机的效率

直列4缸双涡管单涡轮增压器构造示意图:

跳转到目录

12.机械增压器

跳转到目录

12.机械增压器

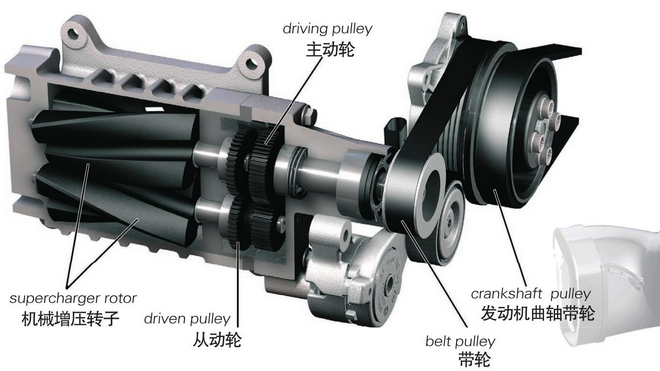

Supercharge 12.1 机械增压的原理 原理 通过 发动机曲轴 的动力带动一个 机械式的空气压缩机 旋转来压缩进气 压缩机是通过两个转子的相对旋转来压缩进气的。 机械增压会对 发动机输出的动力 造成一定程度的损耗 因为需要通过曲轴转动的能量来压缩进气 原理图示 机械增压发动机工作原理示意图: 机械增压器构造图:

机械增压器构造图:

12.2 机械增压器的特性

优势

发动机低 转速 时,其转矩输出就十分出色:

由于机械增压器始终在“增压”

整个发动机运转过程与自然吸气发动机极为相似,加速过程呈线性

由于进气压缩量完全是 按照发动机转速线性上升 的

因此没有涡轮增压发动机在涡轮介入那一刻的唐突,以及低速迟滞。

劣势

高转速时,其作用就不太明显了

因为高转速时机械增压器对发动机动力的损耗巨大

相关发动机构造图示

奔驰机械增压发动机构造图

12.2 机械增压器的特性

优势

发动机低 转速 时,其转矩输出就十分出色:

由于机械增压器始终在“增压”

整个发动机运转过程与自然吸气发动机极为相似,加速过程呈线性

由于进气压缩量完全是 按照发动机转速线性上升 的

因此没有涡轮增压发动机在涡轮介入那一刻的唐突,以及低速迟滞。

劣势

高转速时,其作用就不太明显了

因为高转速时机械增压器对发动机动力的损耗巨大

相关发动机构造图示

奔驰机械增压发动机构造图

带中冷器的机械增压发动机进气示意图

带中冷器的机械增压发动机进气示意图

跳转到目录

END

跳转到目录

END

|

【本文地址】

公司简介

联系我们