| 如何使就医流程更高效?六大举措优化寻路设计 | 您所在的位置:网站首页 › 医院标识设计要点总结 › 如何使就医流程更高效?六大举措优化寻路设计 |

如何使就医流程更高效?六大举措优化寻路设计

|

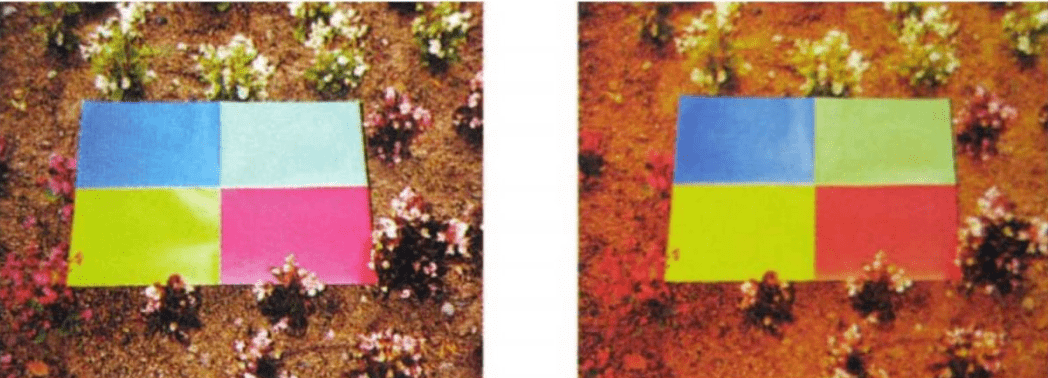

图 1 圣安东尼北部医院木质咨询台,德国某医院咨询处 (来源:pinterest.com) 二 标识引导 患者在医院寻路的信息来源除了问询和经验判断外更多的是利用标识和地图来明确自己的位置和空间的关系。对于老年患者来说,由于其独特的生理特征和社会特征,医院的标识设计并不是他们寻路时首选的信息来源。在《公共建筑标识系统技术规范[附条文说明]》中也提到,当视觉标识设计需要满足高龄使用者及弱视群体需求时,应在字号、字距、边距、行距、色彩对比度和版式设计方面作相应强化设计。 经调研来看,现有的标识设计并没有完全考虑老年患者的生理需求,所以造成利用率不足的局面,为了能让标识更容易的引起他们的注意,标识设计注意以下几点。 1 图文标识的可见度 图文标识的辨认,主要依靠标识的照度和背景照度对比以及标识的颜色,选择合适的图文标志亮度与色彩对比可以进一步提高标识的辨识性。根据滤光器模拟 70 岁老年人视觉的研究表明,老年人的眼球常年受到紫外线的影响,晶体逐渐变黄、白浊化,使光的透射率发生变化(图2)。这些视力方面的障碍会影响对标识信息的识别。所以在颜色设计方面,可以调高标识彩明度与对比度,增加其可识别性和导向性。

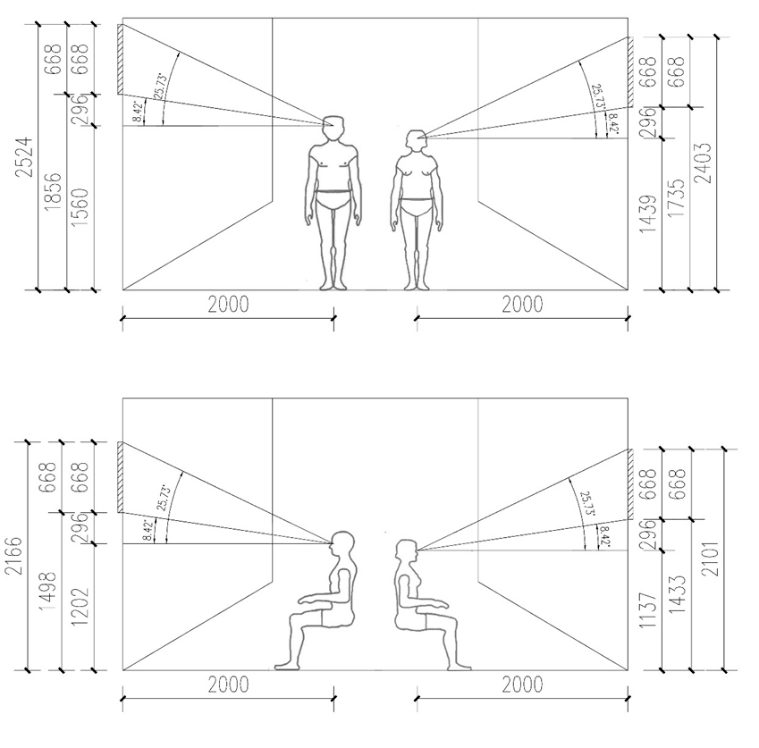

图 2 20岁年轻人通过滤光器模拟 70岁老年人(右侧为滤光器模拟结果) (图片来源:《光和色的环境设计》) 2 合理的标识位置 标识和地图的位置应该设置的足够明显且合理,能够保证信息的连贯性。患者在医院寻路时,人眼与标识牌的水平距离一般是由保证人体在离目标表记牌前 2-10 米处开始就能清楚辨识表记上的有效文字和内容为准。《北京市医院引导表记设置标准(试行)》依照中国老年人人体尺寸相关数据《老年住宅 第二版》可知中国老年男性站姿平均视高 1560mm,老年女性站姿平均视高 1439mm,老年男性坐姿平均视高1202mm,老年女性平均视高 1137mm。又根据晋良海等学者的研究结果表明一般人群视觉功效最优视域范围为垂直视场角 8.42°~25.73°。可以计算出最适合站姿老年患者的悬挂标识位置垂直范围在 1735mm~2524mm,最适合坐轮椅的老年患者的标识位置垂直范围在 1433mm~2166mm(图3)。

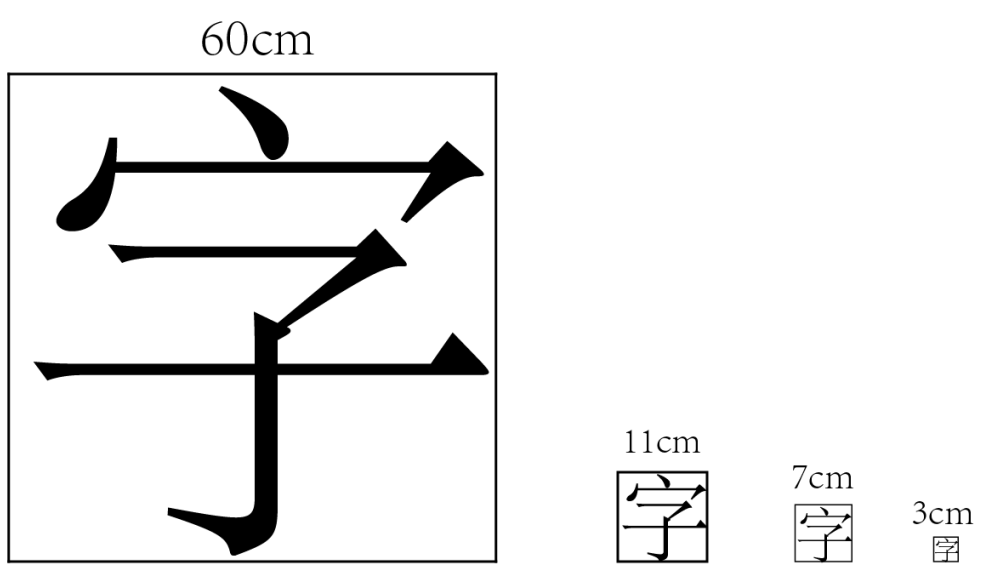

图3 老年患者的标识位置范围 (图片来源:作者自绘) 3 文字标识清晰性 医院在设置文字构成的位置标志时,文字在标志中应充实、均匀分布且位置居中。《公共信息导向系统导向要素的设计原则与要求》对字体的规定有:英文字体宜选用无衬线字体,中文字体宜使用黑体,字体的粗细宜为常规字体或半粗体。 此外,根据赵浩凯的老年医院导视系统的研究可知,在同等距离下的字体,老年人要比年轻人放大 2 倍才看得清。经过他的测试,老年观察者距离标识 1m 时,字体高度应为3cm;相距2m时,字体高度应该大于7cm;相距5m时,字体高度应大于11cm;相距10m以上时,字体高度大于60cm。(图 4)

图 4 老年患者距离标识 10M、5M、3M、1M(从左到右)时的适宜字体高度 (图片来源:作者自绘) 4 图片标识的抽象表达 一些老年患者由于其独特的社会特征,对图案标识的敏感度比文字标识更高,并且图片标识的抽象表达相较于冷冰冰的文字更能提高老年患者的就医体验。某国外健康诊所利用简单的人形图案对区域的功能和用途进行划分,相比较复杂的文字更直观的为患者提供寻路环境信息(图5)。

图5 某外国健康诊所图案标识 (图片来源:pinterest.com) ▲ 点击查看:【德品医疗股份】为中国医院打造更智慧的护理系统整体解决方案 5 增加导向标识 医院导向标识是一种可以为医院使用者提供某设施或场所方向指示的标识。导向标识相比较其他类型的标识对寻路的帮助更大。在科室走廊内,一些医院会在地面设置不同颜色的导引条来引导患者。对老年患者来说,地面或低处的标识更适合其观察和获取空间知识,但是地面导向的标识受人群密度的影响很大,当处于就诊高峰时,地面导向标识会被来来往往的人群所遮挡。所以有必要增加地面引导标识的面积并与室内装修相结合,生成完整的环境信息渠道。 如米兰 San Raffaele 医院,将地面导引条延伸到墙面上,与室内装修相结合,增加了导视面积,为患者提供了更便利地导向帮助(图6)。

图6 米兰 San Raffaele医院地面导向标识 (图片来源:pinterest.com) 三 色彩引导 色彩具有诱目性,这一特点可以在患者无意识观察的情况下引起强烈的感受,老年患者在较远的地方识别出色彩的位置。所以,在医院门诊楼寻路设计中,要结合老年人的视觉特征和色彩协助记忆、警醒、标识等功能。在医院的寻路设计中,我们可以用不同的颜色来区分不同的科室,使老年人更容易找到自己需要的科室。鲜艳明快的色彩可以满足老年人的视觉需求,并打破医院沉闷的氛围。合理的色彩设计可以增强空间导向性。在进行色彩设计时,需要考虑老年人的感知能力和视觉需求,并结合整体风格和氛围来达到最佳效果。如 Sinalizaao 医院,它在室内设计上利用了大面积的鲜艳的颜色,来区分不同功能的诊室(图7)。

图7 Sinalizaao Hospital 颜色设计 (图片来源:pinterest.com) 此外老年人还希望通过颜色来辨别交通设施的位置,我们也可以用适宜的颜色提升交通设施(楼梯、电梯、扶梯)的辨识度,使老年人更有效率的找到换层途径(图8)。

图8 楼梯与扶梯个性化设计 (图片来源:pinterest.com) 四 个性化引导 根据实地调研与寻路实验的结果,标志物对医院用户的寻路起到重要作用。因此,在医院建筑设计中应充分考虑标志物的位置、形式和内容,以提高用户的寻路效率和满意度。对于标志物的位置,应根据医院内部的空间组织和使用情况,选择用户容易发现和记忆的位置,如交通节点、门厅、电梯出入口等。标志物的形式和内容应该简洁明了、富有吸引力和个性化,可以通过颜色、形状、图案等方式进行营造。此外,应该根据医院用户的特点,选择易于识别和记忆的图案和符号,如常见的箭头、地图等。 医院建筑中可以采用多种手法来营造标志物,使患者在寻路时留下深刻的印象。例如,可以使用雕塑、模型或特别设计的空间处理和材料运用来创造突出的特征,或者使用室内装饰和景观小品等元素。这些手法可以帮助营造医院的特色,增加患者对医院的认知度和好感度。院建筑中对标志物的营造手法很多,任何一种可以使医院用户在寻路中产生深刻印象的处理都可成为营造标志物的手法。如医院中的一座雕塑、一个模型,或者特征突出的空间处理及材质运用以及一些室内装饰及景观小品等(图 9)。

图9 电梯厅个性化设计 (图片来源:pintrerst.com) 也可以通过个性化设计提升交通设施的辨识度,如利用雨棚似的构造和透明玻璃电梯等方式,提高电梯位置的识别度和可视性,缓解交通空间人流压力(图10)。

图10 电梯厅个性化设计 (图片来源:pintrerst.com) 五 构造引导 对于乘坐公共交通前往医院的患者,门诊建筑的出入口一般是患者的第一个目的地。优秀的出入口设计应该能够帮助患者和访客快速找到进出口,并且提供舒适、安全、便捷的出入口体验。对老年患者来说,门诊楼的出入口应该在设计上具有很强辨识性,不仅仅只是通过文字的形式去体现,更重要的是从设计语汇上去标明。例如:北京协和医院东单院区、同仁医院(亦庄院区)在入口处设置了巨大的雨棚来突出其入口的特征(图11)。

图11 北京协和医院与同仁医院的巨大雨棚 (图片来源:作者自摄) 六 智能化导航设施 在寻路设计上鼓励就医老年人掌握医院内部的路线和位置,就要给老年人提供各种各样的信息获取方式,增加老年人获取信息的渠道。除了上文涉及的标识设计、色彩设计外,老年人还可以借助辅助设备来获取医院信息。 智能导航机器人:是一种利用人工智能技术和机器人技术,为患者和来访者提供导航、问询、服务等功能的机器人。它可以通过语音、图像等多种方式与人进行交互,帮助人们快速找到目的地,获取医院的相关信息,缓解医院导航难的问题,提高就医体验。除了提供导航功能外,一些医院智能导航机器人还可以提供医院介绍、医生信息、预约挂号、检查报告查询等服务,大大方便了患者和来访者的就医过程。同时,智能导航机器人也为医院的管理提供了支持,可以实现人流量分析、服务评价等功能。 医院 AR 导航:是一种应用增强现实技术的医院导航方式,它可以通过智能手机、平板电脑等移动设备上的摄像头捕捉现实环境,将虚拟信息与实际场景融合呈现,帮助用户更加直观地了解周围环境和方向。通过医院 AR 导航,用户可以在现实场景中看到虚拟的导航路线、箭头、文字提示等信息,指引用户正确前往目的地。相比传统的医院导航软件,AR 导航更加生动形象,让用户更容易理解和接受。同时,AR 导航还可以提供更多的互动体验,例如用户可以通过点击虚拟图标或扫描二维码获取更多的信息或服务。 触摸屏地图导航:触摸屏地图导航一般由一块大屏幕和交互式软件组成。老年人可以通过触摸屏幕,进行地图的放大和缩小,查找不同区域的位置,查看门诊、病房、诊室等信息。同时,触摸屏地图导航还可以提供详细的路线指引,包括步行路线、电梯位置、楼梯位置等,帮助老年人快速到达目的地。(图12)

图12 智能化导航设施 (图片来源:pinterest.com) 戳”阅读原文“,查找更多您需要的内容返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】