| 试探讨下“龍”字的来源 | 您所在的位置:网站首页 › 冬繁体怎么写字 › 试探讨下“龍”字的来源 |

试探讨下“龍”字的来源

|

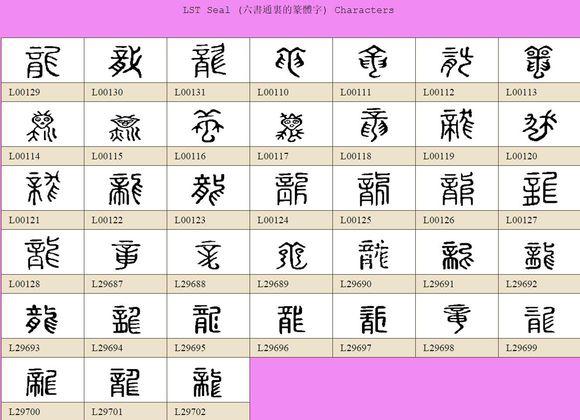

如题,这是一个先行贴,正在筹划一个较大的有关龙的贴,这是其中的一小部分,属于 "龙 —— 文化 —— 汉字" 部分,先放出和大家探讨下,请大家和谐点 首先是甲骨文中的“龍”字 然后,金文,对了先科普下,甲骨文 → 金文 → 小篆 → 隶书 → 草书→ 楷书 → 行书。以上的“甲金篆隶草楷行”七种字体称为 “汉字七体” 。  然后篆体,先是《六书通》中的篆体 最后是《说文解字》中的篆体,也是我们繁体字的“龍”  对于甲骨文中的龙字,就我接触到的资料,我能想到的有三种来源,第一:是根据云中龙或者之类的神兽创造的,这也是我们平时所说的龙;第二:根据扬子鳄之类类似的动物创造的,之后有说明;第三:龙卷风,不是我提出的哈 第一点中的龍我们可以看下面几个字样,1. 有头身而无脚 3 成盘旋状 可以对应为 1龙隐于云中海中,神龙见首不见尾,自行脑补画面 3没有隐没的,特别是最后一张,龙角和四足都可见 突然让我想起件玉器来 把最后个字 我收回刚刚那句话,这哪是什么镯子,明显是项环嘛 毕竟现在龙的母鸡事件还是有的,视频资料也是有的,古籍中关于龙的记载更是比比皆是,野史小说也就不说了,连尼玛正史《二十四史》里面都有记载,至于有关专家的解释大家认真听取意见就行了,要相信党的领导才行嘛 第二、三种解释(转自维基百科):动物说古代人所见到的龙,可能就是鳄鱼。鳄鱼有27个亚种,其中只有扬子鳄冬眠,古时候气候温暖,黄河流域到处都是扬子鳄,古人对鳄鱼非常熟悉。从古人对龙的描述来看:龙是卵生的两栖动物,冬眠、前爪有五爪、喜欢潜伏于水中,这都是扬子鳄的特征。只不过扬子鳄不会飞。根据动物学家杨锺健以及历史学家何新在20世纪末公布的研究,认为龙的原型是大型爬行类动物,主要是鳄鱼(水龙)及巨蜥(山龙)。上古三代以前,中国古陆气候暖湿,此二类动物在中国大地多所存在,旧石器新石器遗址中都有鳄鱼骨化石的发现。传说中所谓贪吃的“饕餮”之名,也不过是凶猛鳄类(如鼍龙)的转语。《左传》中曾经记载黄河沼区域发生著名的“龙”斗记载,也就是鳄鱼的求偶争斗。亦有学者以龙之甲骨文字型认为龙或为今之“海马”。而除了鳄鱼与蜥蜴的说法之外,也有认为龙形象来自于蛇、马、河马等生物。自然现象说根据台湾科学家赵丰于2007年的演讲,认为蛇或鼍(扬子鳄)都是匐伏于地,不合乎龙会通天的特征,不致成为崇拜对象,提出龙的原型应为龙卷风。演讲指出《说文解字》中记“龙,从肉、飞之形,童省声。鳞虫之长,能幽能明,能细能巨,能短能长,春分而登天,秋分而潜渊”,和龙卷风伴随暴雨、闪电、冰雹而造成不同光影色彩,及能大能细的特征对应,出现季节也同为春季到秋季(龙卷风季节通常从3月到10月),至于“童省声”发音则为龙卷风沉重的风雷声。另外甲骨文中的“龙”字一律是大首弯尾直立状,与龙卷风的直立弯曲的漏斗状形态相同。除形态、特征外,也提出《易经》坤卦中“龙战于野,其血玄黄”和《左传》中“龙斗于郑时门之外洧渊”,是在形容多道龙卷风于平原或水畔互碰,卷起黑黄色的泥土,混著雨一起降下。同时也认为《易经》乾卦中多项引用龙做为比喻的记载,都是在影射著龙卷风。由于中国华北和美国中部草原带的纬度,地形环境,气候条件,都非常为类似,古代中国黄河流域可能常有龙卷风发生,古人看见龙卷风而塑造了龙的形象。赵丰推测1万年前最近一次冰河期完结后,接着的大暖期持续到距今3000年前,大暖期完结令气候条件改变,使龙卷风绝迹,后代对龙卷风失去认知,龙的来历因而失传了。而除了龙卷风的说法外,也有龙是来自云、虹、闪电等自然现象的说法。 第二种的动物说,我持支持的态度,毕竟怎么会有龙这样的动物存在嘛 第三种所谓的龙卷风来源说是有一位台湾的教授提出来的,这是两篇相关文献(回复楼层中可见),然后,这是其中一篇的截图 我只能说:佩服佩服,教授言之有理啊 “他们画的是同样的东西!”  所以你家的龙卷风有个长角的头?反正我家的没有所以你家的龙卷风有两只爪子?反正我家的没有但是教授的论文还是可以借鉴下的。我想可以这样想想,是先有“龍卷风”还是先有“龍”呢?按教授的说法是,龙是根据龙卷风这个现象而在甲骨文中出现的,这是站在科学的唯物的不信鬼神的角度来看的,但是其中的最大问题是,甲骨文中表示“龙”的字形可不止 这一种好吗,您怎么解释其他的?其二,谁告诉你龙卷风就只 这不是龙卷风? 这个呢? 反过来想,龙卷风为何叫龙卷风,干嘛不叫"蛇卷风"或者其他的"卷风"呢?有没有可能这是因为龙卷风是由龙造成的呢?或者多多少少两者之间有关系呢?相信大家在网上看到的目击视频有几个都是拍摄龙卷风的,但是意外拍到了龙属。这不禁让人联想翩翩啊 所以,先假设有龙这样的存在,然后自然而然的就可以理解龙卷风的由来了,我甚至在想是不是所有的龙卷风都是这样来的,当然这只是我个人的猜测而已,毕竟自然原因譬如空气的对流等等也是会造成龙卷风的形成的,这个话题先按下不表。 甲骨文中的“龍”除了以上三个来源外,还有其他的,譬如闻一多先生提出的部落图腾融合说“著名学者闻一多认为,龙是以蛇为主干和基调,由不同图腾糅合而成的虚拟生物。部落联盟的图腾为“混合”图腾,部落融合后的图腾为“化合”图腾。”这个没毛病,至少比那个龙卷风来得靠谱点。(你们这些凡人 按照部落逐渐融合壮大的过程来看,部落的图腾也会越来越复杂,这样来看的话,那么 何时出现分开的情况的呢?这是在金文中出现的 可以看出此时已经有了 再继续探讨下去之前,还是先科普下金文和篆体金文是指铸刻在殷周青铜器上的铭文,也叫钟鼎文。商周是青铜器的时代,青铜器的礼器以鼎为代表,乐器以钟为代表,“钟鼎”是青铜器的代名词。中国在夏代就已进入青铜时代,铜的冶炼和铜器的制造技术十分发达。因为周朝把铜也叫金,所以铜器上的铭文就叫作“金文”或“吉金文字”;又因为这类铜器以钟鼎上的字数最多,所以过去又叫作“钟鼎文”。 金文应用的年代,上自西周早期,下至秦灭六国,约800多年。金文的字数,据容庚《金文编》记载,共计3722个, 其中可以识别的字有2420个。 商朝金文 纵然商朝以前已有青铜器,金文之始,实在盘庚迁殷(今河南安阳西北)后。初时只有寥寥数字,及至周初,已达千二百余字。商末铸有金文之青铜器日多,然所述仍十分简略,多为铸者或其先祖之名讳。至商亡时,方有文章出现,然其时最长之文,仍仅有四十余字。 西周金文 及至周代商起,金文渐兴,天子之事,如昭王南巡,穆王西狩等,多有记述。 东周金文 自平王东迁以降,铁器渐见,钟等青铜乐亦渐多,且亦能铸文于青铜器外侧,故金文所录,已非如当初般,只为王公大臣之事,战功、音阶等,皆有铸录。此时金文被广泛使用,堪称全盛时期。 秦汉金文 秦始皇一统天下后,诏令书同文,并于四方立碑,所用之文字皆为小篆,且不再刻铭文于钟鼎之上,由是金文渐衰。及至汉代,民间多铸铭文于铁器之上,青铜之器,不复使用,金文自是不见于史。 篆体篆体,汉字古代书体之一,也叫篆书。是对古文字的统称。“篆者,传也,传其物理,施之无穷。”古人认为篆书为仓颉所造,其实是不可信的。一种文字的产生是要经过一个较长的酝酿发展过程的,不可能有一个人在短时期能完成。广义的篆体包括隶书以前的所有书体以及延属,如金文、石鼓文、六国古文、小篆、缪篆、叠篆等。狭义主要指“大篆”和“小篆”。篆书字划圆转,结构依六书之义,故唐孙过庭谓:“篆尚婉而通”。殷周时期,铸刻在钟鼎彝器上的铭文即金文又称钟鼎文广泛流行。秦始皇大统后,统称为小篆,也称 秦篆,所谓篆书,其实就是掾书,就是官书。是一种规范化的官方文书通用字体。据文献记载。秦以前汉字书体并无专门名称。而小篆是由春秋战国时代的秦国文字逐渐演变而成的。由于是官书。小篆只适合于隆重的场合。如记功刻石。叔量诏版。兵虎符之类。标准篆书体的体式是排列整齐。行笔圆转。线条匀净而长。呈现出庄严美丽的风格。与甲骨文、金文相比,具有这样一些基本特征:字形修长。而且紧画 向下引伸。构成上密下疏的视觉错感。这与自上而下的章法布局也有关系。线条匀称无论点画长短。笔画均呈粗细划一的状态。这种在力度。速度都很匀平的运笔。给人以纯净简约的美感这两种特征。加之字体结构的趋简约固定的倾向。小篆书体的章法布局更能形成纵横成行的序性。秦篆有圆笔方笔之别。圆笔以 秦刻石为代表。方笔以秦诏版权量为代表。为秦篆之俗体。汉魏之际是秦篆的强弩之末。除用于碑铭篆额 和器物款识之外。难得有独立的篆书。唐篆。因李阳冰出而复苏。仁秦篆的浑厚宏伟之气已荡然无存。宋代金石之学和元朝的复古书风。使用权篆书得以起微潮。以篆书著称者不乏其人但乏超越之力。明代承元之风。步趋持平。清朝篆书百花斗艳。进入了推唐超秦的大繁荣阶段。 简而言之,甲骨文之后直到秦统一六国,秦始皇命李斯造小篆之前的文字包括金文,都可以叫做大篆,然后是小篆,之后隶书。但是严谨点来说,小篆和隶书应该是同一时期的,区别是,小篆只是官家专用(或者说是皇家),隶书百姓可用(因为是从小篆简化而来更易书写)。 本来想把闻一多的说法贴出来,但是发现一个很大的问题,这也是其他一些否认龙存在并说龙是拼凑出来的最大一个漏洞,那就是时间问题。 如果没人否认的话,我们先假设龙的传人这一说法是自黄帝时期起的,这没毛病吧。那么我们是不是可以认为龙这东西就是从那时候开始流传下来的呢?不管是真的还是拼凑出来的。这时候问题来了,如果龙是真的存在的,那么在黄帝之前的年代的人应该也能见到,这没毛病吧;相反,如果龙是拼凑出来的,“龍”的甲骨文字是由部落图腾融合来的,那么,在黄帝之前,在甲骨文之前,是不应该有龙的相关文字或物件的,因为它不存在是人造的。 第一,黄帝所在的时期,公元前2717年-公元前2599年(百度百科),也就是距今约5000年(这还是往多了算的):第二,中国现存最早的甲骨文实物—帝喾摄政甲骨文,距今四千三百多年;第三,这张图  这是1987年,在对河南濮阳西水坡近的仰韶文化时期古墓葬群的考古中发现的蚌塑龙、虎,碳14测定距今6460来年,所以早在部落融合前,在黄帝之前古人就已经有对龙的认识和记录了,而对于文字探讨在下面继续。 可以说,龙是真实存在的,当然,很罕见,所以这是今天所有争执的来源,我们不会去争这世上有没有大象或老虎的存在,因为它们是大家常见的,有捕获甚至饲养的,但是龙不是,它在今天是罕见的,不可捕获的,更别说什么养在动物园中让人围观了。 前面已经说到,从商周的甲骨文开始到后来的金文前部,“龙”字的出现都是作为一个整体出现的,而没有后来的左右结构,在金文最后三个字体中,龙字开始慢慢变化 前面已经说到,从商周的甲骨文开始到后来的金文前部,“龙”字的出现都是作为一个整体出现的,而没有后来的左右结构,在金文最后三个字体中,龙字开始慢慢变化

左边的字体还可以看做是将龙的头部夸张化处理,那么右边的字体呢?其中的含义让我百思不得其解,但是后来的篆体给了我一点思路。假如,我是说假如,将这个字体看做是三部分呢?人-龙-人,中间的 左右对比,可以明显发现左侧复杂于右侧 而且,右侧的人与龙之间的关系更亲近于左侧, 如若将右侧的看做豢龙氏,那么左侧的便是帝王无疑,这时龙字似乎跟帝王已经有些微妙的联系了,但是如果仔细看看前面还是单独出现的金文“龙”字话,还可以发现一些其他有意思的地方。 1 如果看了1、2、3号字体只是觉得龙头上的东西有些奇怪的话,那么看了4号字体后相信已经有人猜出来那是什么了。 黄帝 大禹 商汤 纣王 周武王 秦始皇 所以, 冕冠的旒数按典礼轻重和服用者的身份而有区别,按典礼轻重来分,天子祀上帝的大裘冕和天子吉服的衮冕用12旒;天子享先公服冕用9旒,每旒贯玉9颗;天子祀四望山川服毳冕用7旒,每旒贯玉7颗;天子祭社稷五祀服希冕,用5旒,每旒贯玉5颗;天子祭群小服玄冕,用3旒,每旒贯玉3颗。按服用者的身份地位分,只有天子的衮冕用12旒,每旒贯玉12颗。公之服只能低于天子的衮冕用9旒,每旒贯玉9颗;侯伯只能服冕,用7旒,每旒贯玉7颗;子男只能服毳冕,用5旒,每旒贯玉5颗;卿、大夫服玄冕,按官位高低玄冕又有6旒、4旒、2旒的区别,三公以下只用前旒,没有后旒。凡是地位高的人可以穿低于规定的礼服,而地位低的人不允许越位穿高于规定的礼服,否则要受到惩罚。天子为十二旒,周之诸侯王公之旒有九、七、五之分。但后来旒渐渐只限于帝王,于是“冕旒”则成了帝王的代称。可以说,冕旒这东西到后来就专指帝王了。 按着这个思路,后面的篆体中明显的左右区分也就好理解了。如果在金文后期出现的左右甚至左中右分化里还有豢龙氏的成分的话,那么在秦一统六合之后出现的篆体到后来刘邦一统天下后确定的一直沿用至今的我们称为繁体中的“龍”字,这里面就只有两个成分了,一个就是帝王本身,而另一个就是指龙了。  在六书通中收集的龙的篆体,大致可分为4种,1 其中的第4种我表示我也没弄懂是要表示什么意思,难道是说“龙,鳞虫之长,能幽能明,能细能巨,能短能长,春分而登天,秋分而潜渊。”就是能大能小?我也不确定,但是也没关系,毕竟对如今用到的“龍”字影响不大,在此按下不表。我想分析的是前三者。 1 2 2和3已经有了现在这个“龍”的较为成熟的模样了,区别就在于左侧下面部分,到底是“月”还是“而”,其实两者的区别不大,而在我看来,2号字体是由3号字体异构而来,为何这样说呢?因为我在由 先是甲骨文中的 上为冠,中间两边的为肩胄,大致如此 接着金文  在和“龍”的篆体比较一下 1 1到3为“帝”的演变过程,其中将冕旒固定为“立”字头,其实是“辛”,当我没说 然后,在龍字中,帝字先是去掉下面的一条腿 希望大家能和楼主一起探讨下,多多益善 |

【本文地址】

玉雕龙通体为墨绿色,高26厘米,重一千克,身体呈英文字母c的形状,因此它以后被命名为c形玉雕龙。龙首短小,吻前伸,略上噘,嘴紧闭,鼻端截平,以对称的两个圆洞作为鼻孔。龙身大部光素无纹,只在额及鄂底刻以细密的方格网状纹,网格突起作规整的小菱形。脊背有21厘米的长鬃,长鬃占了龙体的三分之一以上。龙的脊背上有一个圆孔,经过试验,如果用绳子穿过圆孔悬挂,龙的头尾恰好处于同一个水平线上。值得注意的是,玉龙形象带有浓重的幻想色彩,已经显示出成熟龙形的诸多因素。(幻想

玉雕龙通体为墨绿色,高26厘米,重一千克,身体呈英文字母c的形状,因此它以后被命名为c形玉雕龙。龙首短小,吻前伸,略上噘,嘴紧闭,鼻端截平,以对称的两个圆洞作为鼻孔。龙身大部光素无纹,只在额及鄂底刻以细密的方格网状纹,网格突起作规整的小菱形。脊背有21厘米的长鬃,长鬃占了龙体的三分之一以上。龙的脊背上有一个圆孔,经过试验,如果用绳子穿过圆孔悬挂,龙的头尾恰好处于同一个水平线上。值得注意的是,玉龙形象带有浓重的幻想色彩,已经显示出成熟龙形的诸多因素。(幻想

有这样的?

有这样的?

一定是在

一定是在 之前的,而后逐渐变得复杂化,但是不管怎么变,至少在甲骨文体系中“龙”这字始终是一体的,和“龍”分左右两部分相距甚远

之前的,而后逐渐变得复杂化,但是不管怎么变,至少在甲骨文体系中“龙”这字始终是一体的,和“龍”分左右两部分相距甚远 ——

——

这个字的雏形了“龍”

这个字的雏形了“龍”

,这让我想到了当舜之时,人来效献龙,求能食之。高阳之后,有董父能求其欲,使豢之。董姓豢龙在滑之韦城。董姓豢龙在滑之韦城。古城内有豢龙井。又曰:豢龙井在韦故城内,有古记云‘左右直殳上日汩木下八十一口’。帝舜喜食龙肉,在高阳有董氏研究出一种方法,可以将龙向牲畜一样饲养驯化繁殖,大量建造豢龙井,总计八十一口井,专为帝舜蓄养龙类为食。其后有夏朝刘氏,跟豢龙氏学习豢龙之法,后来经过改良之后,发扬光大,称为御龙氏。

,这让我想到了当舜之时,人来效献龙,求能食之。高阳之后,有董父能求其欲,使豢之。董姓豢龙在滑之韦城。董姓豢龙在滑之韦城。古城内有豢龙井。又曰:豢龙井在韦故城内,有古记云‘左右直殳上日汩木下八十一口’。帝舜喜食龙肉,在高阳有董氏研究出一种方法,可以将龙向牲畜一样饲养驯化繁殖,大量建造豢龙井,总计八十一口井,专为帝舜蓄养龙类为食。其后有夏朝刘氏,跟豢龙氏学习豢龙之法,后来经过改良之后,发扬光大,称为御龙氏。 —————— 2

—————— 2  ——————3

——————3 ——————— 4

——————— 4

《士冠礼》疏引《世本》:黄帝作冕旒。古代大夫以上的礼冠。顶有延,前有旒,故曰“冕旒”。天子之冕十二旒,诸侯九,上大夫七,下大夫五。见《周礼·夏官·弁师》。

《士冠礼》疏引《世本》:黄帝作冕旒。古代大夫以上的礼冠。顶有延,前有旒,故曰“冕旒”。天子之冕十二旒,诸侯九,上大夫七,下大夫五。见《周礼·夏官·弁师》。 2

2 3

3 4

4

,而对于这个字体的理解,我是这样想的,上面为冕旒,下面为人龙。大致意思就是真龙天子之类的吧。

,而对于这个字体的理解,我是这样想的,上面为冕旒,下面为人龙。大致意思就是真龙天子之类的吧。

其中

其中 已经明显有现在“帝”的模样了,上为冕旒

已经明显有现在“帝”的模样了,上为冕旒 ,左右为肩胄

,左右为肩胄

2

2 3

3  4

4  5

5 7

7

是怎么来的啊,所以,搞了半天,这个立月就是"帝"异构而来,龍也就是代表着左帝右龙,真龍天子,以上。

是怎么来的啊,所以,搞了半天,这个立月就是"帝"异构而来,龍也就是代表着左帝右龙,真龍天子,以上。