| 【地理视野】地理角度看冬奥会为什么只在北半球举办,附著名的冬奥会“靠山” | 您所在的位置:网站首页 › 冬奥会在那个省举行 › 【地理视野】地理角度看冬奥会为什么只在北半球举办,附著名的冬奥会“靠山” |

【地理视野】地理角度看冬奥会为什么只在北半球举办,附著名的冬奥会“靠山”

|

那么,为啥冬奥会没有在南半球举办过?南半球不适合开展冬季运动吗?开展冬季运动气温越冷越好吗?

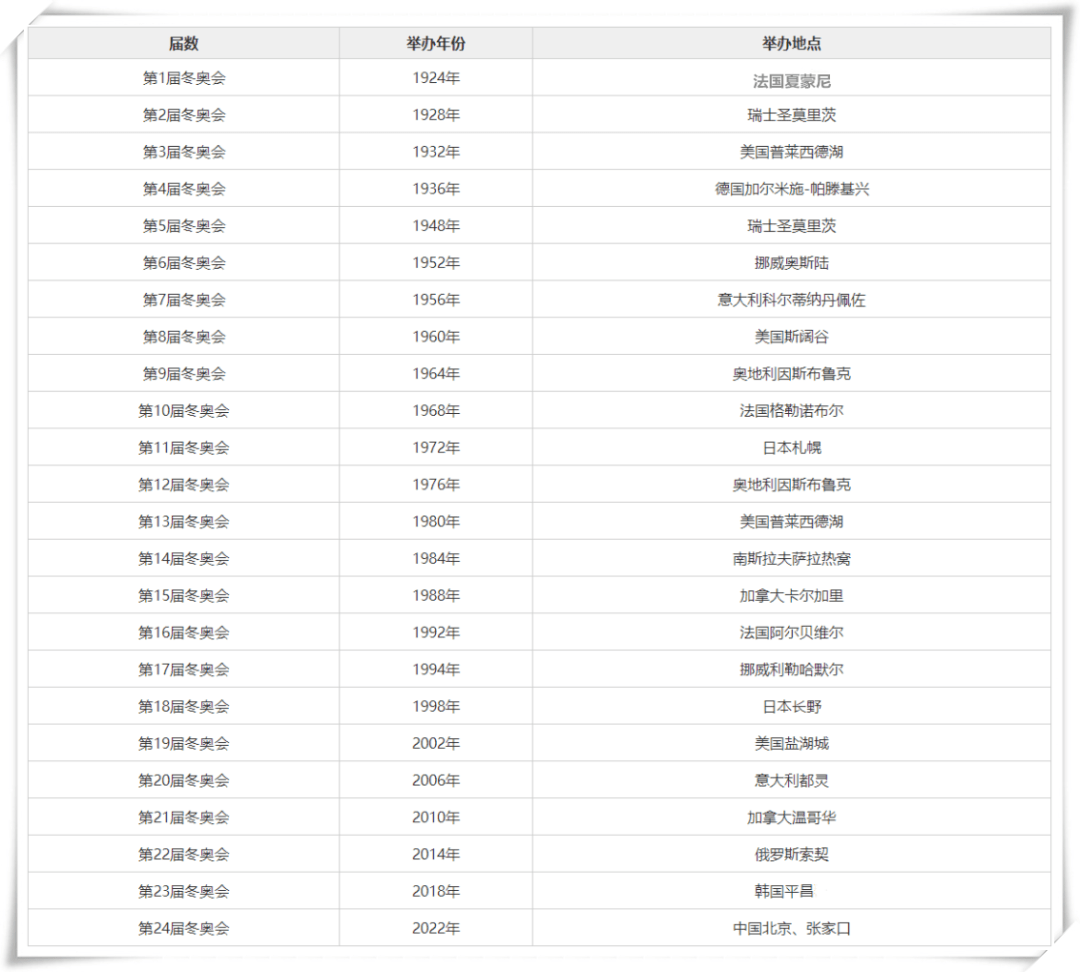

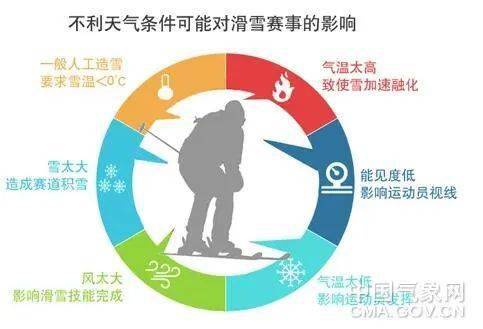

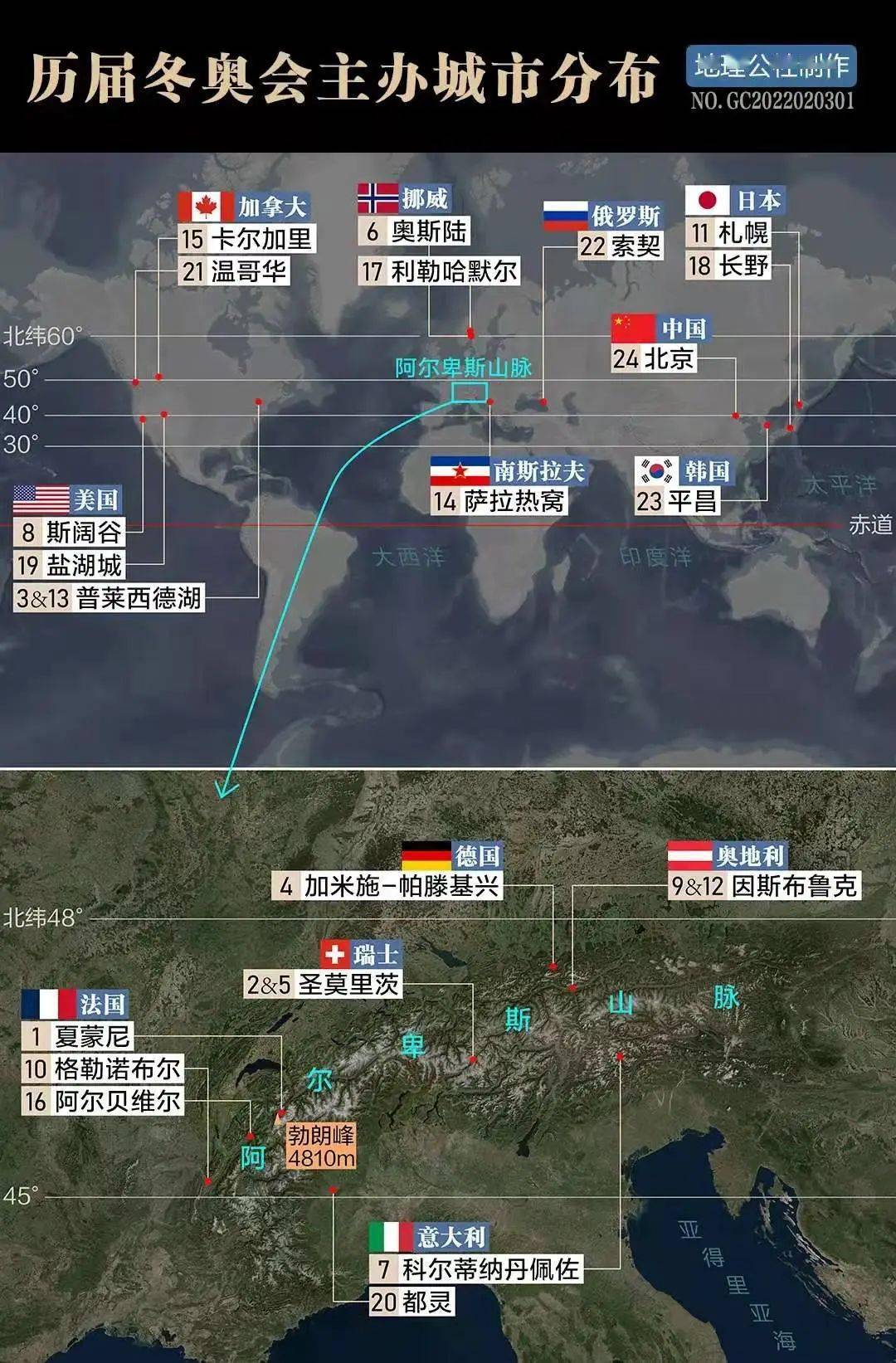

历届冬奥会举办地点分布示意图。来源:网络 1.开展冬季运动要看“天时” 与夏季奥运会的比赛项目相比,冬季运动对自然条件的要求更为苛刻。冬奥会比赛项目中,冰上项目约占30%,雪上项目约占70%。其中,雪上项目由于是在室外举行,本身受气象条件影响更大,风速、风力、气温、雪温、能见度等直接影响着运动员的技术发挥。当出现大雪、大雾、大风、强回暖等高影响天气时,往往会临时中断比赛、调整赛程甚至取消比赛。

不利气象条件可能对滑雪赛事的影响。王美丽 整理制图 因此,国际奥委会在主办城市的选择上有严苛的要求,必须要“天时、地利、人和”。其中,“天时”就与当地的气象条件密切相关。起初,要求承办城市的气候条件需满足两条核心气象指标, 一是2月份平均气温是否低于0℃,二是2月份降雪量是否大于30厘米。 不过,关于降雪量的指标,自1980年美国普莱西德湖冬奥会首次采用人造雪以来,最近几十年来,冬奥会越来越多地采用人造雪,而人造雪其实更符合现代雪上项目的赛道用雪要求,也更容易压制出高品质的“冰状雪”。到了韩国平昌冬奥会时,超过90%的赛事用雪都是人造雪。因此,对举办冬奥会的降雪量要求,已经不太严格。 而上述两个指标,北京及张家口是达标的。

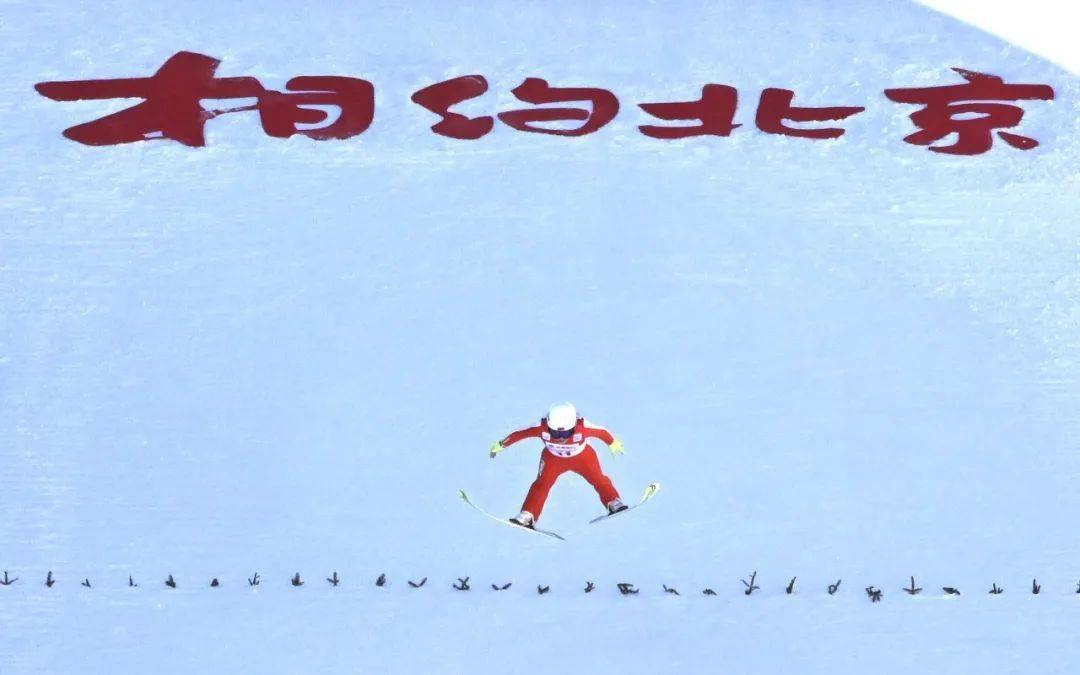

张家口赛区“相约北京”系列测试赛,选手在比赛中。崔峻 摄影 2.气温越冷越有优势吗? 答案是,NO! 无论举办冬奥会,还是开展冰雪运动,都并非越冷越好,气温-17℃至10℃是冬奥会举办最为理想的温度,温度太低不利于运动员发挥水平,也容易导致冻伤。 作为中国纬度最高、冬季运动项目开展最为发达活跃的城市之一,哈尔滨早在1996年就承办了第三届亚洲冬季运动会。然而,2002年哈尔滨申办2010年冬奥会却无缘进入第二轮投票。据冰雪界专业人士介绍, 其中一个主要原因就是因为过低的温度。

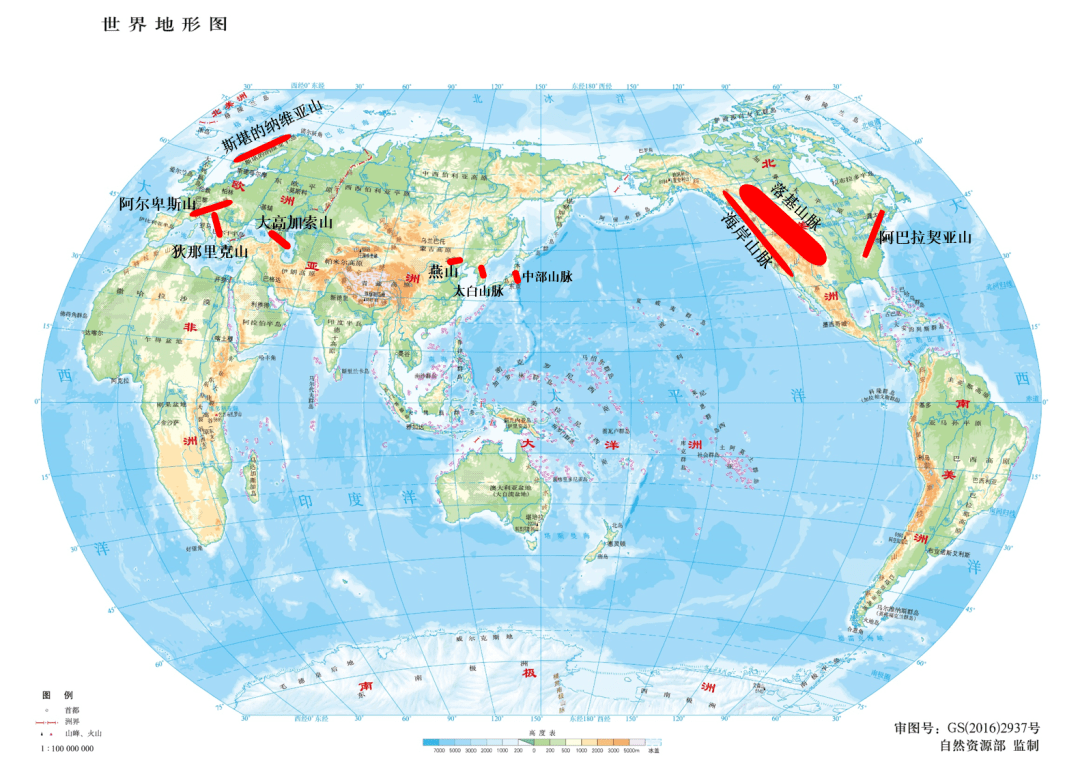

2021年第23届哈尔滨冰雪大世界:对极其热爱冰雪运动的东北人民来说,不能举办一届冬奥会实在令人遗憾 历届冬奥会,几乎所有主办城市都位于北纬30度到北纬60度之间,这样的纬度大致处于温带气候,温带气候的特点就是既不像热带和亚热带气候那般暖和,冬季温度一般都会低于0℃,又不像寒带气候那样过于寒冷。

历届(不含本届)冬奥会举办地点分布示意图。来源:北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会网站 第24届冬奥会举办地北京的纬度是北纬40度,张家口崇礼的纬度是北纬41度,虽然北京和崇礼的纬度相近,但是两者海拔高度差了足足1200多米。所以北京和崇礼的气候也有着巨大的差异, 在同纬度上北京是国内冬季相对较暖的地方,而崇礼则是同纬度上冬季相对较冷的区域(但也不会持续过于寒冷)。 二者恰好在时间上空间上形成了一种和谐互补。 北京的暖对于开幕式闭幕式以及室内冰上运动的顺利进行十分有利, 崇礼的冷则对雪上项目保持雪质更为有利。

2月4日晚,第二十四届冬季奥林匹克运动会开幕式在北京国家体育场举行。这是焰火表演。新华社记者 邬惠我 摄 北京冬奥会是近20年来、唯一在大陆性冬季季风主导的气候条件下举办的冬奥会,赛区处于复杂山地中,气象保障面临的挑战不可谓不大。而气象部门建成的“三维、秒级、多要素”立体监测网络,实现了对冬奥赛事的精密监测。 3. 开展冬季运动也需“地利”? 除了气候因素,地形也是影响冬季运动开展的又一重要自然因素。滑雪等雪上运动需要相匹配的地形,如果某地是一马平川的平原地带,很难发展冬季运动。 高山滑雪、雪橇、雪车等项目要求场地落差要大,尤其是高山滑雪的滑降、超级大回转等竞赛项目需要落差800至1000米,这类项目往往选择在山地举行,很难通过人工建设来实现。

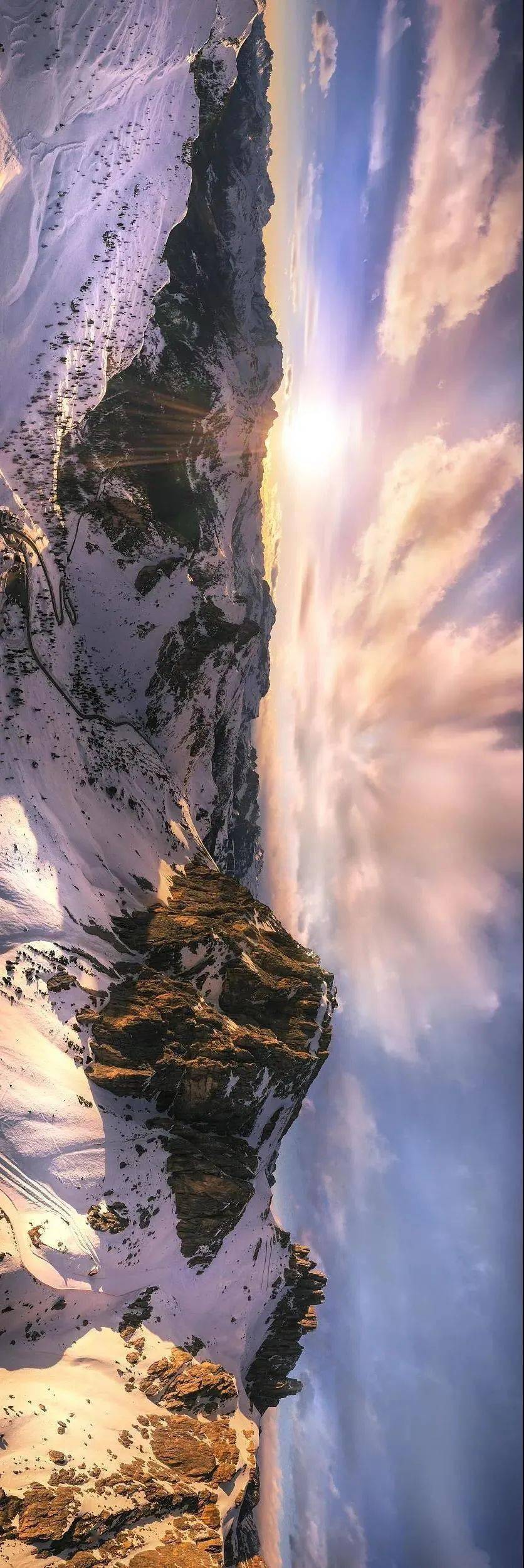

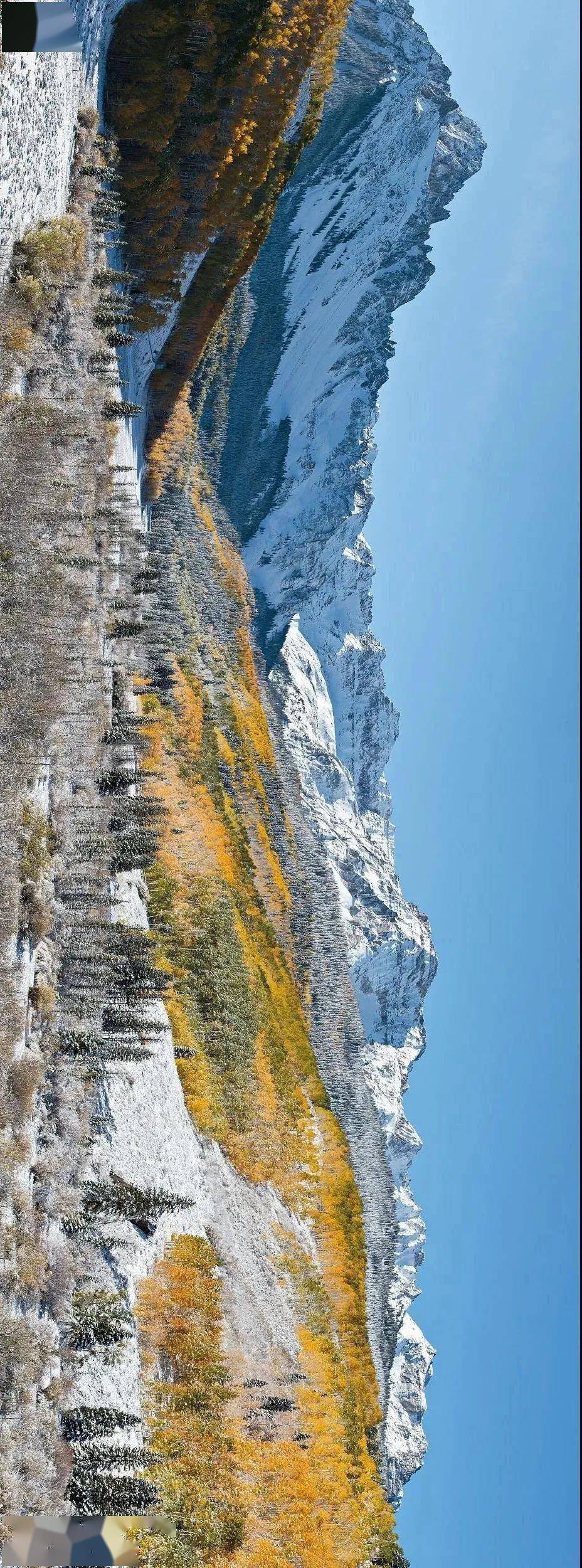

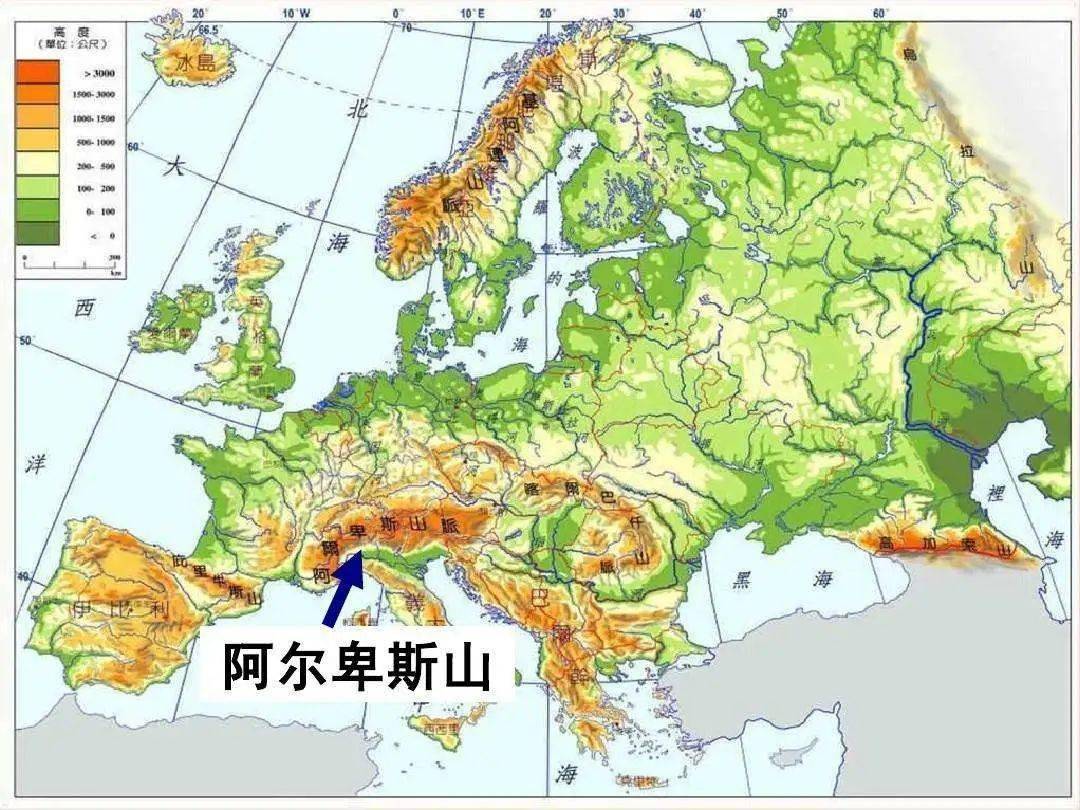

雪中的U型赛道和坡面障碍赛道。张林源 摄 因此,几乎所有的冬季运动兴盛之地,附近都有着海拔较高的山地地形。比如,奥地利滑雪小镇因斯布鲁克、意大利的都灵、法国的阿尔贝维尔、瑞士的圣莫里茨都是借助 阿尔卑斯山脉的地形优势,加拿大温哥华和卡尔加里分别依托 太平洋海岸山脉和落基山脉,俄罗斯索契附近有 大高加索山脉。 历史上举办冬奥会次数最多的山脉, 属于被誉为“欧洲脊梁”的阿尔卑斯山,在它的周围共举办了多达 10届冬奥会。这里也是欧洲最著名的滑雪胜地。在全球无数的雪山中,论颜值没有人能忽略阿尔卑斯的美,它隆起于法国东南部的尼斯,贯穿法国、瑞士、德国、意大利以及奥地利等多国,绵延1200公里,光海拔4000米以上的山峰就有几十余座。

图片来源:中国国家地理 虽然欧洲相较同纬度地区冬季的温度偏高,但是每年的冬半年,来自地中海的暖湿气流被阿尔卑斯山脉阻截,会形成大量降雪。这里拥有的滑雪场数量占全球37%,每年吸引全球接近一半的滑雪者。

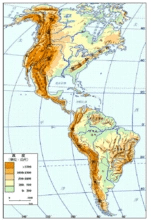

第二届冬奥会举办地瑞士圣莫里茨。图片来源:中国国家地理 绵延万余公里的科迪勒拉山系是北美滑雪运动的 “ 摇篮 ”,到目前为止,共举办过4届冬奥会。第八届斯阔谷冬奥会所处的内华达山,第15届卡尔加里冬奥会以及第19届盐湖城冬奥会的落基山脉,第21届温哥华冬奥会的海岸山脉,这些山脉统统属于科迪勒拉山系名下。

落基山脉针叶林景观。图片来源:中国国家地理 此次北京成为史上首个“双奥之城”,除了适宜的气候条件外,北京和张家口的自然地理条件也是成功承办冬奥会的重要原因。 张家口赛区 背靠燕山,崇礼区已属于燕山西边的余脉,张家口和北京相比降雪日数多不少, 燕山处于暖温带大陆性季风气候区,这里冬季气温足够低,燕山西部北高南低的地势,也有利于雪上项目的开展。谭老师地理工作室综合整理

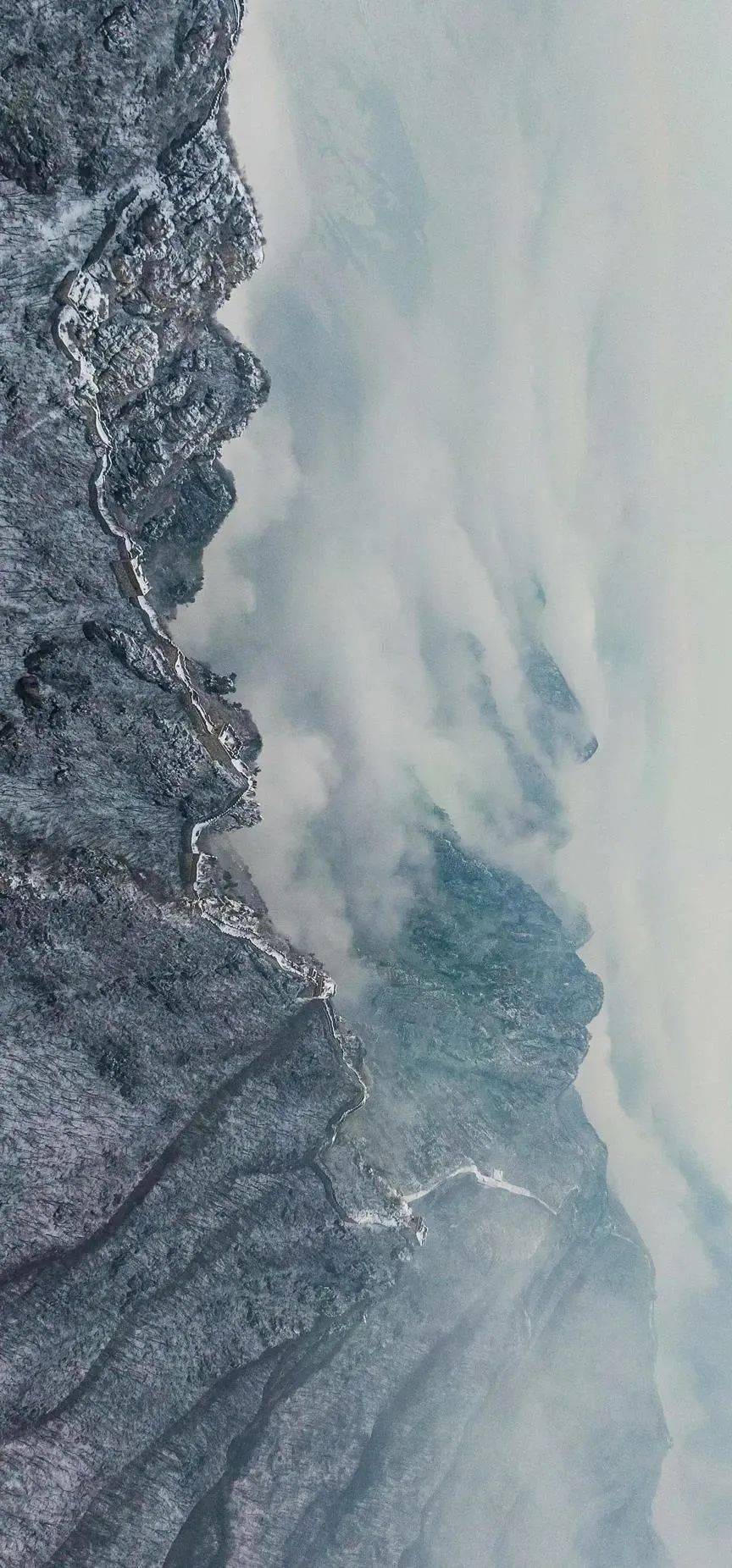

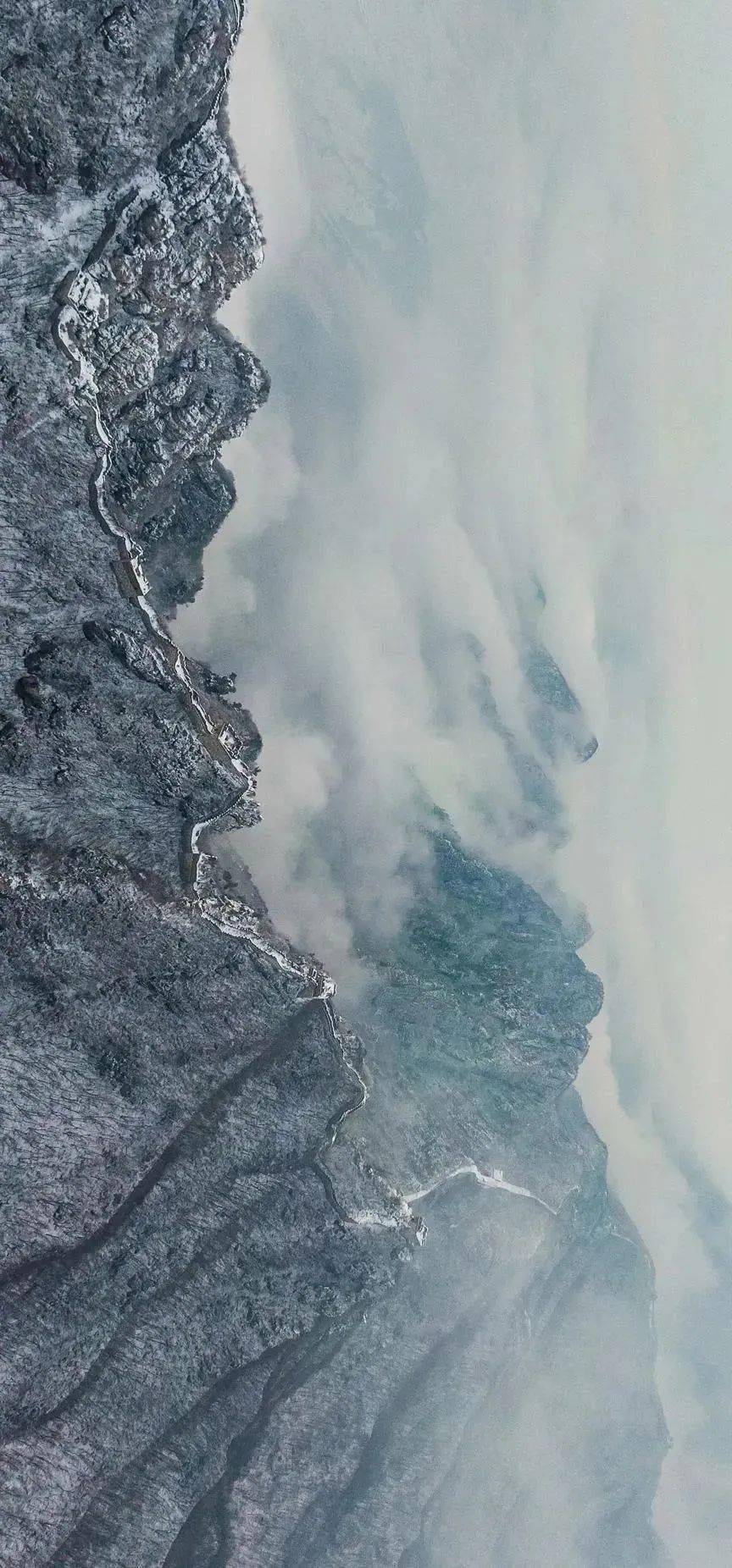

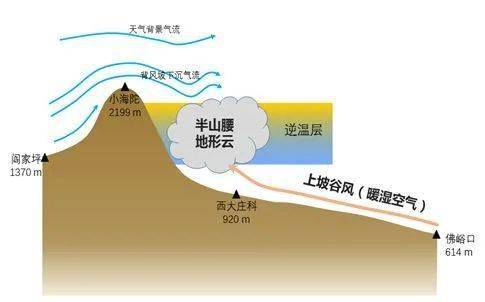

图片来源:中国国家地理 距离天安门130公里的长城脚下、妫水之滨,坐落着北京第二高峰——海陀山, 山南侧的小海陀山上,国家高山滑雪中心依山而建。从 海拔2198米的山巅向下俯瞰,国家高山滑雪中心7条雪道犹如白色瀑布,由山顶向山谷蜿蜒“流淌”。

高山滑雪比赛场地依托海陀山天然山形规划建设,全长达到21公里,约900米落差,3000多米坡面长度,天然“山石”作为赛道主要要素,这一特色及赛道本身的难度,将确立延庆海陀山滑降赛道在世界高山赛道中的地位。

在延庆赛区小海坨山国家高山滑雪中心山顶,俯瞰国家雪车雪橇中心。新京报记者陶冉摄 综上所述,仅气候和地理环境这两个严苛的条件就对南半球开展冰雪运动“不够友好 ” !南半球符合的国家和城市已经非常有限了,大致限定在澳大利亚、新西兰、智利、阿根廷这几个国家里。 4.除了天时地利,加分项还有它! 具备了适合的气温、足够的雪量和高等级的雪质,以及有落差上千米的山地,是否就能发展好冬季运动?就一定能成功举办冬奥会? 答案是不一定! 更好开展冰雪运动需要相当规模的投入,要有一定经济基础。而举办大型冰雪赛事,更需要较强的综合国力。这方面,欧美等身处北半球的国家就有“先发优势”。 譬如,国际奥委会在确定每一届冬奥会的举办地时,都会将便利的交通基础设施、强大的接待能力和完善的赛事保障作为必须条件,同时还会对举办地经济发展水平有很高的要求。另外,申办者还要对国际奥委会做出明确规划和承诺,即大赛后的场馆再利用。这方面,通过举办2008年北京奥运会,中国给出了令人瞩目的答卷。

1月20日,北京奥林匹克公园内的奥运五环标志和国家体育场“鸟巢”。新华社记者陈钟昊摄 除了“硬实力”,举办国所在的民众对冬季赛事的热情也是冬奥会选址的重要加分项。让“三亿人参与冰雪运动”,这是北京携手张家口申办2022年冬奥会时,中国向国际社会做出的郑重承诺。更重要的是,如今,随着冬奥会的热度提升,从南向北,冰雪运动已走进千家万户。本届冬奥会取得的“历史最好成绩”,相信不会是中国冰雪荣耀的顶点。

辽宁省鞍山市的公园里,滑冰的少年驰骋冰场,像是进入了冬奥会的赛场。作者:王绪鑫、吕明 中国虽然不属于 传统的冰雪运动强国 但优厚的地理气候条件 经济实力 及群众的参与热情 足以让我们的冰雪运动得到蓬勃发展 未来,期待更多高亭宇、苏翊鸣们 能不断涌现

著名的冬奥会“靠山” 除气候外,地形是影响冬季运动开展的一项重要自然因素。

滑雪等雪上运动需要相匹配的地形,如果某地是一马平川的平原地带,很难发展冬季运动。

高山滑雪、雪橇、雪车等项目要求场地落差要大,尤其是高山滑雪的滑降、超级大回转等竞赛项目需要落差800至1000米,这类项目往往选择在山地举行,很难通过人工建设来实现。因此,几乎所有的冬季运动兴盛之地,附近都有着海拔较高的山地地形。

举办过十届冬奥会 历史上举办冬奥会次数最多的山脉,属于被誉为“欧洲脊梁”的阿尔卑斯山,在它的周围共举办了多达10届冬奥会。

这里也是欧洲最著名的滑雪胜地。它隆起于法国东南部的尼斯,贯穿法国、瑞士、德国、意大利以及奥地利等多国,绵延1200公里,光海拔4000米以上的山峰就有几十余座。

虽然欧洲相较同纬度地区冬季的温度偏高,但是每年的冬半年,来自地中海的暖湿气流被阿尔卑斯山脉阻截,会形成大量降雪。

这里拥有的滑雪场数量占全球37%,每年吸引全球接近一半的滑雪者。阿尔卑斯山终年积雪,有“冰雪运动的圣地、探险者的乐园”的美称。

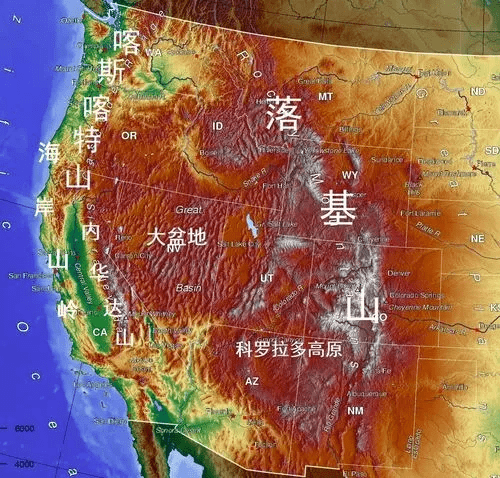

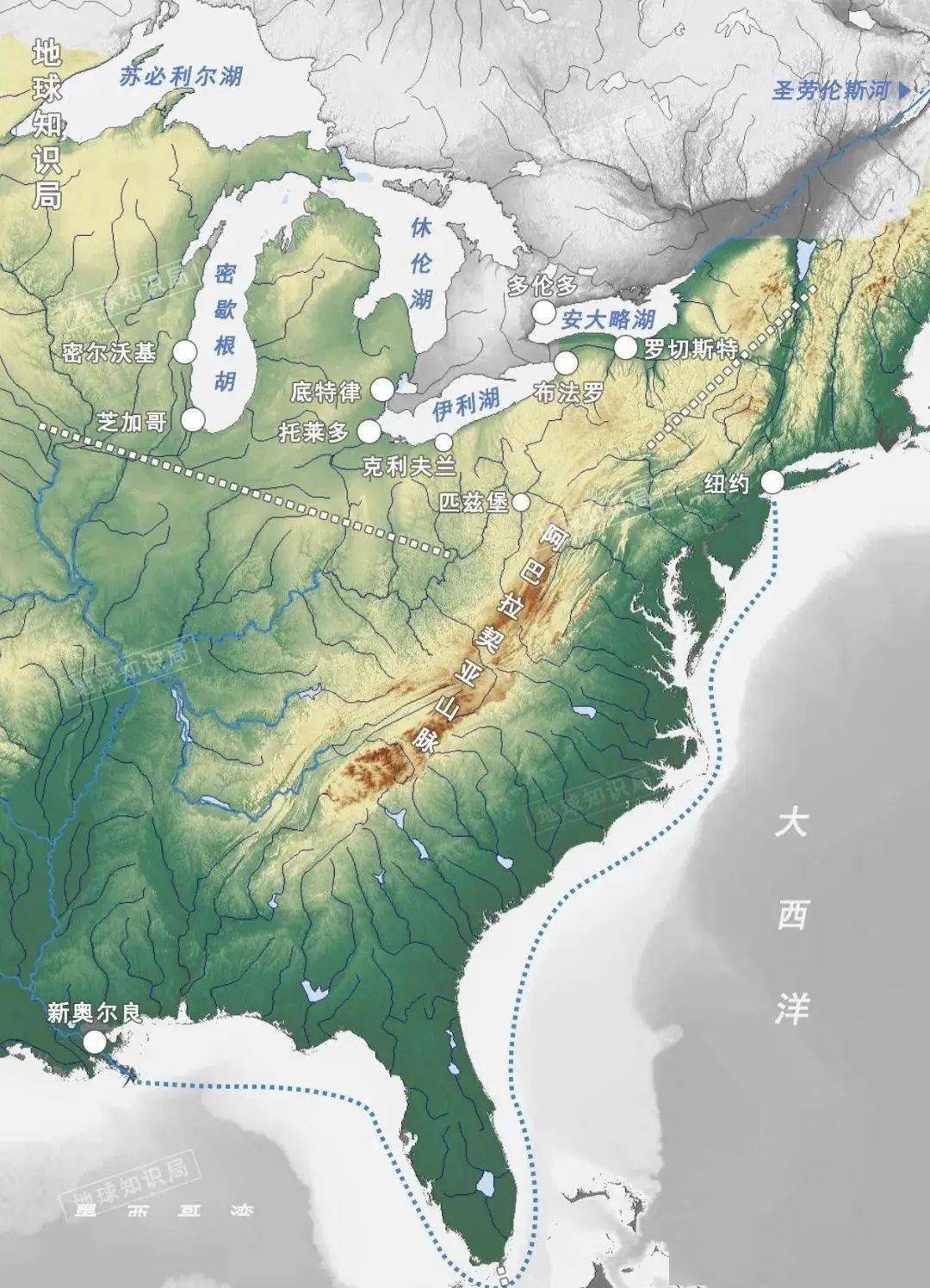

值得一提的是,下届冬奥会将在意大利米兰-科尔蒂纳丹佩佐举办,这将是意大利第四次举办奥运会,上一次是在2006年的都灵,这也意味着时隔二十年冬奥会再次回到阿尔卑斯山。 举办过四届冬奥会 绵延万余公里的科迪勒拉山系是北美滑雪运动的“摇篮”,到目前为止,共举办过4届冬奥会。第八届斯阔谷冬奥会所处的内华达山,第15届卡尔加里冬奥会以及第19届盐湖城冬奥会的落基山脉,第21届温哥华冬奥会的海岸山脉,这些山脉统统属于科迪勒拉山系名下。

科迪勒拉山系从北美洲西北角的阿拉斯加蜿蜒向南,经过加拿大和美国的中西部,止于南美洲安第斯山脉南端,绵延万余公里。

它的北美洲主脉是号称“北美脊柱”的落基山脉, 气势磅礴地耸立在山系的东部,内部多U型谷,山底古老的沉积岩来自前寒武纪山体在5000万年前隆起成形,这里冬季山区积雪绵延数百里,最底层已经被压得厚实又坚硬。

针叶林贴着陡峭的崖边生长,蜿蜒的雪道四通八达伸到目不可及的远方,蓝绿色的湖泊及古老的冰川,这是落基山脉留给人类最美的礼物。

举办过两届冬奥会 有两座山脉分别举办过两届冬奥会,一名是来自欧洲的斯堪的纳维亚山(第6届挪威奥斯陆 以及第17届利勒哈默尔冬奥会),另一名是来自北美洲的阿巴拉契亚山(第3、13届普莱西德湖冬奥会),虽分布在不同的大洲,但是这两座山脉从地质学上来说,同属加里东山系的残余部分,早在盘古大陆之时便已形成。

斯堪的纳维亚山山势较平缓,雪期时间长,现代冬季两项便诞生在这里。在第四纪冰期,这里是冰川侵蚀造就的U形谷地,后因冰川融化,海平面上升使得海水倒灌入U形谷,便形成了冰川为父、海洋为母的峡湾

不同于高耸的落基山脉,阿巴拉契亚山脉显得有些“娇小”,虽然平均海拔只有不到2000米, 但是这里降雪十分丰富,降雪量最高曾达2.54米。

和斯堪的纳维亚山一样,这里针叶林广布、平缓的地势、充足的雪量,加雪上项目开展的时间久远,使得北欧国家和美国一直是越野滑雪和冬季两项等项目上的“常胜国家”。

举办过一届冬奥会 这些山脉,它们都各自举办过一届冬奥会。 萨拉热窝冬奥会— 狄那里克山脉

狄那里克山脉是欧洲东南部的一条山脉——西起阿尔卑斯山脉,沿亚得里亚海海岸向东南延伸约645公里,东隔多瑙河流域与喀尔巴阡山脉相望,是欧洲第四大山脉。萨拉热窝位于萨拉热窝河谷之中,四周被狄那里克山脉所环绕。

迪纳拉山脉海拔超过1700米的山峰有30座以上,1月和2月平均气温均低于0℃,降水全年分布较为均匀,雪量十分丰足,积雪期长达6个月。

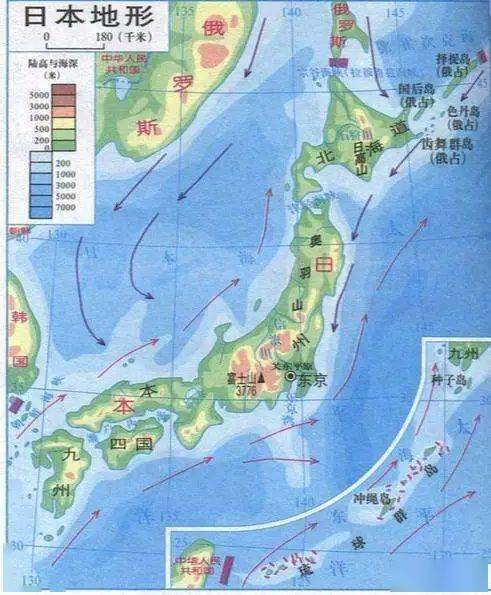

札幌、长野冬奥会— 北部中部山脉

日本有发展冬季项目得天独厚的自然条件,北海道以及靠近日本海沿海的地区冬季多雪且气温较高,加上日本80%的领土属于山地,非常适合建设滑雪场。但冬季体育项目真正在日本发展起来,主要还是因为1972年札幌冬奥会的举办。

1998年日本长野第十八届冬季奥运会,是冬季奥运会在时隔26年后再一次来到日本。冬奥会迅速提高了长野的国际影响力,使之成为日本热门的冬季运动旅行目的地之一。长野冬奥会的滑雪场地还具有优越的滑雪条件和设施,吸引着大量外国游客。

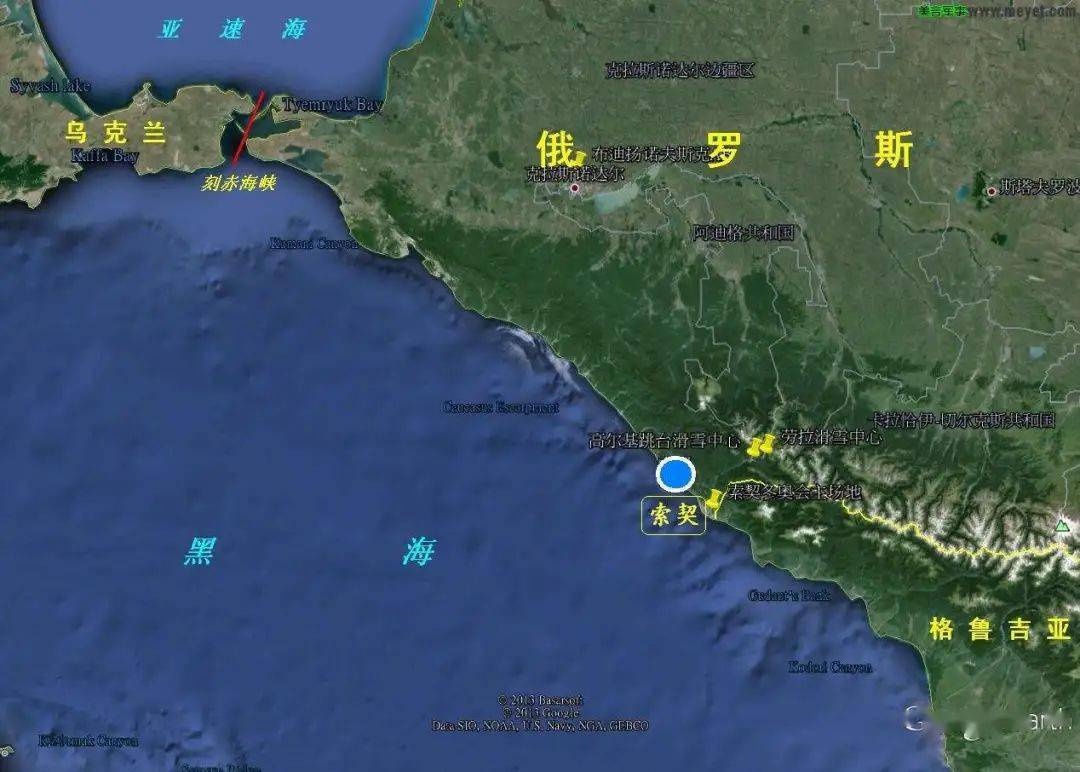

索契冬奥会— 大高加索山 规模十分巨大的大高加索山脉,其主峰海拔高度超过了阿尔卑斯山脉的主峰,是欧洲第一高峰,由于大高加索山脉是一座年轻而且高大的褶皱山脉,所以山势十分陡峭,地形崎岖,山顶上广泛分布着山岳冰川。

虽然地处内陆,但是山脉西侧地区位于西风带的迎风坡,能够得到来自大西洋、黑海的水汽,而东侧地区地处盛行西风带的背风坡,降水较少,气候体现为大陆性气候。

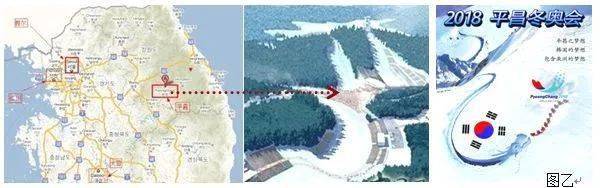

平昌冬奥会— 太白山脉 由于韩国三面临海,这里的冬天寒冷且多雪。

在冬季,降雪会远多于降雨,来自海洋的潮湿气流撞击山脉形成大量降雪,因此 太白山脉和小白山脉等山区的降雪特别丰富。

作为2018年冬奥会的主办地,韩国江原道的平昌郡,不仅拥有得天独厚的自然条件,更拥有亚洲一流的滑雪设施。平昌郡位于太白山脉,平均海拔超过600米,四面环山,雪量大、雪质优越,而天气“不冷”,最低温度在零下十度左右,从11月到4月初皆适宜滑雪。 北京-张家口冬奥会— 燕山山脉 张家口赛区背靠燕山,崇礼区已属于燕山西边的余脉,张家口和北京相比降雪日数多不少,燕山处于暖温带大陆性季风气候区,这里冬季气温足够低,燕山西部北高南低的地势,也有利于雪上项目的开展。

距离天安门130公里的长城脚下、妫水之滨,坐落着北京第二高峰——海陀山,山南侧的小海陀山上,国家高山滑雪中心依山而建。

从海拔2198米的山巅向下俯瞰,国家高山滑雪中心7条雪道犹如白色瀑布,由山顶向山谷蜿蜒“流淌”。

高山滑雪比赛场地依托海陀山天然山形规划建设,全长达到21公里,约900米落差,3000多米坡面长度,天然“山石”作为赛道主要要素,这一特色及赛道本身的难度,将确立延庆海陀山滑降赛道在世界高山赛道中的地位。

综合自如此这般学地理、CNG等 写在最后: 期待同学们在下方留言“打卡”,我们一起坚持!同学们需要哪些学习资料可以在下方留言告诉我返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】