| 中国原创、国际首创丨宋雷教授:冠心病介入治疗新工具 | 您所在的位置:网站首页 › 冠心病医治新方法 › 中国原创、国际首创丨宋雷教授:冠心病介入治疗新工具 |

中国原创、国际首创丨宋雷教授:冠心病介入治疗新工具

|

一 QFR的应用价值 QFR是一种基于造影的不需要导丝模拟的评估技术。第一代QFR需要采集两个头照角度大于25°的造影数据来进行分析。新一代AI赋能的μQFR,采用单体位超快速QFR计算,可以进行全自动冠脉分割,减少了人为干预对检查结果客观性的影响,还可以实现主支和分支QFR同步测量。同时,μQFR的测量速度非常快,在30秒内即可完成。

如果单一体位不能充分反映出病变的全貌,比如偏心病变、扭曲病变,则可以利用第一代QFR两个体位的3D QFR来计算,时间也不会超过60秒,就能得到复杂病变的QFR数据。

2D/3D QFR临床准确度高于92%:2D QFR、3D QFR与FFR均具有很好的准确度、一致性和可重复性(以压力导丝FFR为参考)。第一代QFR的诊断精度通过FAVOR Ⅱ China 研究验证,准确度达到92.7%;同样用FAVOR Ⅱ China的数据进行单一体位的QFR准确性的验证同样能够达到93%。

新一代:基于Murray定律的μQFR 第一代QFR参考管腔直径是逐渐下降的,和实际的解剖结构不完全一致,新一代QFR采用了新的算法,参考管腔直径在分叉处呈梯度下降。

FAVOR Ⅲ China研究 QFR临床指导的价值经过了FAVOR Ⅲ China研究验证。该研究由国家心血管病中心、中国医学科学院阜外医院发起,徐波教授团队担任主要研究者,对受试者和临床评价者设盲的,随机“假”对照临床试验,入选了全国26家中心3847例患者,以1年MACE事件为主要临床重点,比较QFR指导PCI与造影指导PCI。

结果显示QFR指导PCI具有重要的社会卫生经济学价值:相对于造影指导组能够使1年的mace绝对风险从8.8%降低到5.8%,风险下降3%;显著降低35%的术后不良事件;安全推迟9%不必要的PCI手术;精准鉴别4.4%有必要的治疗;节省了医疗消耗(支架使用量、造影剂用量、手术时间、辐射剂量)。这一主要终点结果在2021年TCT发布,并在《柳叶刀》杂志同步发表。

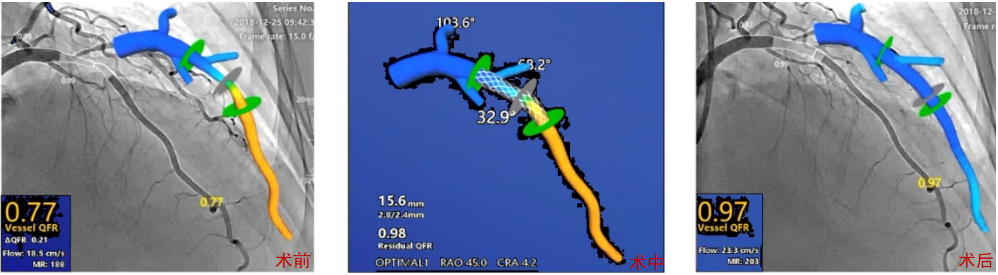

2022年TCT大会上,宋雷教授代表FAVOR Ⅲ China研究团队,发布了该研究的2年结果,论文同步发表在《JACC》。FAVOR Ⅲ China的2年结果证实,采用QFR指导PCI可以持续性地改善患者2年临床预后,获益在QFR指导后发生血运重建策略改变以及完全符合QFR指导的患者中尤为显著。 二 QFR在PCI治疗中的全流程应用 QFR在介入治疗中的作用不仅仅在于帮助术者选择病变,临床实践中发现QFR在临床PCI指导中可能有更多的价值体现,包括术前、术中、术后。 术前——功能学精准评估 血管QFR诊断狭窄导致的缺血程度; 指导复杂病变(多支、弥漫、分叉、ISR); 患者风险分层,指导干预决策(PCI/CABG); 血流速度判断TIMI等级。 术中——PCI手术精准规则 建议支架近远端落脚点; 建议支架数量、长度、直径; 模拟残余QFR指导PCI决策; 虚拟支架技术预判支架后的冠脉功能学。 术后——疗效精准确认 术后QFR判断血运重建效果; 术后AMR评价术后微循环功能; 血流速度判断术后TIMI等级。

三 QFR临床应用场景 应用场景一:QFR评价临界病变

上海东方医院张奇教授、阜外医院管常东教授做的研究,入选了939例连续未处理临界病变(目测%DS 50%-70%),且有1年造影随访的患者。

主要结论:①QFR可发现25.3%的被术者漏诊病例;②1年随访QFR≤0.80与5年VOCE发生率更高(41.9% vs.13.4%,p0.03组患者不良事件的发生率更高。

应用场景二:指导支架尺寸的选择 QFR可以用来指导器械尺寸的选择,评估支架植入部位、支架的直径和长度选择,QFR比肉眼判断更为准确。

应用场景三:模拟残余QFR/虚拟支架技术优化PCI 模拟残余QFR(srQFR)——“虚拟支架” 定义:在血管轮廓中指定一个范围,模拟此范围内狭窄被完全解除(释放支架),整条血管残留的QFR值,反映了病变的特点以及对实际术后QFR值的预测。

价值:通过前移支架植入后/术后生理学评估的时间点,可实现对PCI患者的优化;模拟残余QFR可前移术后生理学评估的时间点,有助于介入医生在计划手术时指定最佳干预策略。

应用场景四:术后QFR与远期预后 HAWKEYE研究 目前最大规模的关于术后QFR与远期预后的临床研究,于2019年发表在《JACC Intv》上,这是第一个前瞻性的预测Post-PCI QFR与患者远期VOCE关系的研究。 结果:Post-PCI QFR最佳阈值是0.89;Post-PCI QFR阈值评价患者远期VOCE事件,两者发生风险高达7倍;AUC 0.77,敏感性60%,特异性87%。 结论:Post-PCI QFR是术后不良事件的独立预测因子,QFR值越低,风险越高。

PANDA Ⅲ子研究 该研究探讨了糖尿病与非糖尿病患者中术后QFR的预后价值,共纳入2,227条血管,发现术后QFR≤0.92不良事件发生风险显著增高。在糖尿病人群和非糖尿病人群中,术后QFR预后价值一致。

应用场景五:指导复杂病变 QFR指导复杂病变的应用价值较高,其中包括弥漫串联病变、多支病变和分叉病变。

以分叉病变为例,第二代μQFR可以在测量主支QFR的同时测量分支QFR。下图中显示71岁男性患者LAD近中段分叉病变,在前降支植入支架后,患者出现明显的胸闷症状,同时造影提示分支受影响,测量分支QFR为0.53,是一个阳性结果,术者采用DCB处理分支血管,患者症状明显改善,分支QFR恢复到0.83,从而避免了更为复杂、难度更大的分支FFR导丝测量。

四 基于造影的新一代计算冠脉生理学技术的应用进展——AMR / PPG /RWS AMR 基于单体位造影的微循环阻力指数。 在测量QFR时,可以同步、很快地得到AMR的结果,实际上是一个基于造影的微循环阻力指数。

特点:诊断精度>90%;无需最大充血态;无需耗材;一幅冠脉造影即可计算;全自动计算。 优势:患者主观感受好;安全、经济;便捷、高效;可重复性好;临床应用场景丰富。

基于单体位造影的AMR临床验证:武汉大学中南医院范永臻教授团队做了相关性研究,结果显示:基于单体位造影的AMR与压力导丝测量的IMR具有很好的相关性和一致性。

PPG 基于QFR的回撤压力梯度(PPG)评价病变生理学模式。 这一指标最早是基于FFR导丝回撤的压力变化速度的一个指标,同样基于造影也可以得到一个压力回撤梯度的模拟值,它实际上能反映是局限病变、弥漫串联病变或者其他病变等。

RWS 基于造影的血管径向壁应变RWS评估斑块稳定性。 无需进行腔内影像,基于一个心动周期内常规冠脉造影即可分析得出血管壁径向形变(应变)分布。 预测斑块破裂风险,评估斑块稳定性。 以OCT判定的易损斑块为参考,RWS诊断准确度85%,与传统TCFA相比准确度大幅提高(85% vs.62%)。

斑块稳定性不仅与纤维帽厚度、脂质内容物的含量等相关,还有一个重要因素是血流的剪切力,RWS可以更方便、实时、快速地就计算出模拟血管这一指数,同时应用传统的评价斑块稳定性的指标,可以更准确地预测斑块的稳定性。 总结 传统的基于导丝的功能学检查较为复杂、耗时,如果需要同时评估FFR、IMR、斑块稳定性,可能会进行多种检查,总时间可能至少需要30分钟,如果采用造影的一站式冠脉功能学评价,在测量QFR的同时即可提供PCI手术规划需要的器械尺寸、长度及置入点,还可以提供一些微循环阻力评价、斑块稳定性的评价,也就是能够为术者提供多维度的信息。

以QFR为代表的计算冠脉生理学简便易用,可反复测量,兼具经济学优势。目前提倡全流程功能学指导PCI,不仅包括病变选择,还体现在临床的决策、优化以及预后评估方面。新一代人工智能赋能的计算冠脉生理学技术将拓展更多的临床应用场景,包括基于造影的微循环阻力(AMR)、回撤压力梯度(PPG)、血管径向壁应变(RWS),同时也期待未来拓展更多的临床应用场景。 专家简介

宋雷 教授 中国医学科学院阜外医院 中国医学科学院阜外医院冠心病中心副主任,冠心病一病区主任。博士,主任医师,硕士研究生导师,心血管疾病介入诊疗技术培训基地导师,纽约哥伦比亚大学及心血管研究基金会(CRF)血管内影像及生理专业访问学者。 主要研究方向为冠心病、复杂冠脉介入治疗及血管内影像/生理学。在国内外专业期刊发表论文30余篇,在国内外相关领域有重要影响。目前兼任中华医学会心血管内科分会老年心血管学组委员,中华医学会心血管内科分会老年心血管学组委员,中国医师协会心血管内科分会青年委员,中国白求恩精神研究会心血管分会常务理事,中国研究型医院学会心血管介入学专业委员会青年委员,北京医学会心血管病分会青年委员,北京慢性病防治与健康教育研究会心血管病学分会委员,北京市卫生健康委员会“阳光长城”计划慢病防治科普专家。

关注我们 专业的心血管医生学术交流平台

医谱app 扫码或者点击图片下载

微信公众号 扫码或点击图片关注 版权及免责声明: 本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、上载、下载、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。 |

【本文地址】