| 吸光度(Absorbance)vs. 光学密度(Optical density) | 您所在的位置:网站首页 › 光学密度OD定义 › 吸光度(Absorbance)vs. 光学密度(Optical density) |

吸光度(Absorbance)vs. 光学密度(Optical density)

吸光度と光学密度の違いって何ですか? 本記事は,このような「なぜ?どうして?」にお答えします.

こんにちは. 博士号を取得後,派遣社員として基礎研究に従事しているフールです. 皆さんは,分光光度計を使っていますか? 分子生物学実験では,核酸やタンパク質濃度・大腸菌数の測定でよく使いますよね. それでは質問です. 吸光度(Absorbance)と光学密度(Optical density [O.D.])の違いは何でしょうか? どちらも光の透過度の逆数の常用対数です(「の」が多いですね 笑).

実は,算出式は同じなのですが,概念は異なるのです. この記事では,吸光度(Absorbance)と光学密度(O.D.)の違いをまとめました. 本記事を読み終えると,吸光度(Absorbance)と光学密度(O.D.)の考え方が分かるようになりますよ! サマリー・エネルギー吸収に基づく「吸光」を示す指標が「吸光度(Absorbance)」です. ・散乱や乱反射の原因となる「濁度」の指標が「光学密度(O.D.)」です. ・光学密度(O.D.)を使って,物質量(ng/µL)を表すことがあります. スポンサーリンク 吸光度(Absorbance)ランベルトの法則ベールの法則ランベルト・ベールの法則光学密度(O.D.)吸光度による濃度の決定検量線を作成する方法ε の予測値を利用する方法O.D.を用いて物質量を表すもっと勉強したい方へ 吸光度(Absorbance)

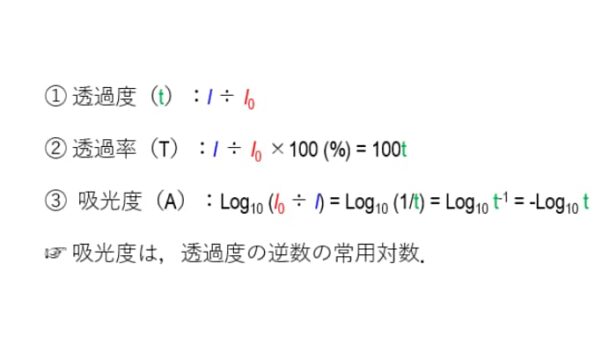

ある波長の光が物質Aを通過するときを考えます. 光の強さは,l0 から l となりました.

この時,光エネルギーの一部は物質Aに吸収されたと考えます. そして,「吸光」を示す指標として「吸光度(Absorbance)」という概念ができました.

ココに書いた通り,吸光度は,「光の透過度の逆数の常用対数」です.

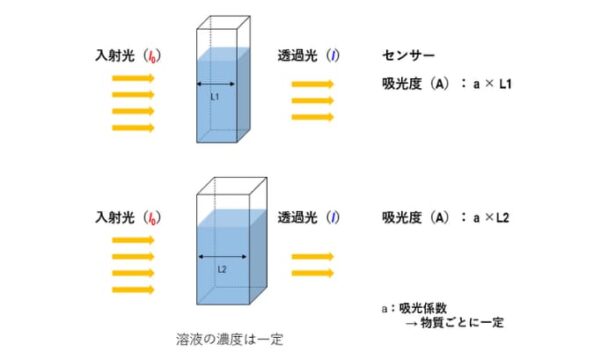

そして,この吸光度を測定する上で,忘れてはならない2つの法則があります. ① ランベルトの法則 ② ベールの法則 → 2つ合わせてランベルト・ベールの法則 ランベルトの法則「吸光度は,濃度が一定の場合では,光が透過する長さ(光路長)に比例する」という法則です.

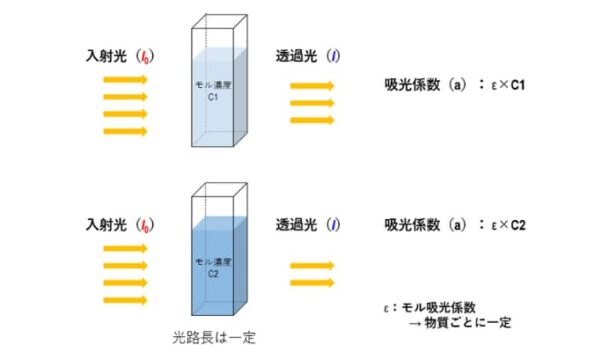

「光路長が一定の場合では,通過する光の強度の減少は,溶液のモル濃度に比例する」という法則です.

上記の2つの法則を合わせて,「吸光度は,溶液の濃度と溶液層の厚さに比例する」という法則ができました. 吸光度(A)=ε × モル濃度 × 溶液層の厚さ「溶液層の厚さ」は,分光光度計では「セルの光路長」になりますね! 思い出話 ~優しい先生で良かった~学生時代に受けた試験問題に「ランベルト・ベールの法則を説明しなさい」という問題がありました.

ちゃんと覚えていなかった私は,「ランベルトさんとベールさんが考えた法則である.」と書きました(笑). 絶対に点数はもらえないと思いながらも,一応,悪あがきをしたのです. そしたら,ビックリ! 部分点で1点(満点は5点)がもらえました!

私が先生なら,もちろん×ですね(笑). 優しい先生で良かった~ スポンサーリンク 光学密度(O.D.)溶液Bを考えます. 溶液Bは,粒子Bのコロイド溶液です.

ある波長の光が溶液Bを通過するときを考えましょう.

光の強さは,l0 から l となりました.

この時,光エネルギーは粒子Bによって散乱したと考えます(一部は吸収されています). 個々の粒子にあたった光は,そのまま直進できず,散乱されて進行方向が変わります. 進む方向が変わった光は,センサーに感知されません. だから,吸収された場合と同様に測定される試料の透過率は低下していますが,この透過率から計算された吸光度には散乱の影響が含まれています! この吸光度は「見かけの値」で,真の吸光と区別することになりました.

それが光学密度(Optical density [O.D.])です. 吸光度による濃度の決定2つの方法があります. ① 検量線を作成する方法 ② ε の予測値を利用する方法 検量線を作成する方法予め濃度既知の溶液の吸光度を測定しておき,吸光度と濃度の関係をプロットした検量線を作成する方法です.

Lowry法やBCA法でタンパク質定量を実施するときは,この方法を使いますね! ε の予測値を利用する方法ランベルト・ベールの法則より,サンプルを構成する物質の ε の値が分かれば,吸光度からモル濃度を算出できますね! 核酸やタンパク質の場合, ε の値を予測することができます. だから,検量線を作成しなくても濃度測定ができることがあります.

Nano-dropを使った測定は,この方法です. O.D.を用いて物質量を表すプライマーの納品書等で「1.0 O.D.のオリゴ」という表現を見かけます. これはどういう意味でしょうか? 実は,「1.0 O.D.のオリゴ」は,1 mLの水に溶解したときに,260 nmの吸光度(光路長は1 cm)を測定すると “1.0” を示すDNA量のことです. 260 nm の吸光度(A260)が “1.0” であるオリゴ DNA*の濃度は,33 ng/μLであることが知られています. よって,「1.0 O.D.のオリゴ」とは,33 ng/μLのプライマー溶液という意味です.

どうして,O.D.を用いて物質量を表すの?

イイ質問ですね~ 核酸(5塩基)の ε の値は分かっているので,それを使えば良いと思いますよね!? 問題は,長さと組み合わせです.

核酸の長さや塩基の組み合わせは,無限に存在します(笑). そのため,ε の値を1つに決めることができません(Oligo dT20とかならできるけど). もし本格的に濃度を測定するならば,測定対象の核酸と同じ長さ・配列を持つ,濃度および純度が定まった核酸(標準物質)を利用して,検量線を作成する必要があります.

面倒くさい~

だよね! だから,εの代わりに 260 nm における吸光度 A260が 1.0 となる核酸濃度が使われています. *ココでは,15~25 merくらいの短鎖DNAを「オリゴ DNA」と呼んでいます. スポンサーリンク もっと勉強したい方へCytiva(旧:GEヘルスケア)のHPがオススメです.

以上,吸光度(Absorbance)と光学密度(O.D.)の違いでした. 最後までお付き合いいただきありがとうございました. 次回もよろしくお願いいたします. 2020年5月6日 フール |

【本文地址】