| 【证章小天地,中医大世界】(三十五) | 您所在的位置:网站首页 › 了解一下钱学森 › 【证章小天地,中医大世界】(三十五) |

【证章小天地,中医大世界】(三十五)

|

原创 贾杨,贾茗萱 上海市中医文献馆 我们在收藏中医药证章的过程中,特别关注钱学森先生的信札。 前几年我们也介绍过钱老关于马克思主义哲学与中医药关系的论述,高屋建瓴、精辟至极。2007、2012及2015年,《钱学森书信》《钱学森书信补编》《钱学森年谱》先后出版,为后人研究钱老的学术思想提供了一手资料。 从1956年归国到2000年之间写下的3000多封亲笔书信里,钱老留下了不少对科技名词规范工作的思考,特别是在很多国外新技术的名词术语翻译过程中,积极倡导用中国文化的理念来诠释,这种理念直到今天,还是具有很强的前瞻性。 钱老是世界工程控制学科的开创者,其译名主要集中在工程控制及相关领域。据统计,钱老创造和译定的科技名词就有 20 多个,包括 高超声速(hypersonic)、 超级空气动力学(superaerodynamics)、 技术科学(engineeringscience)、 工程控制论(engineeringcybernetics)、 自动控制(cybernetics)、 制导(guidance)、 导弹(guidedmissile)、 物理力学(physicalmechanics)、 激光(laser)、 航天(interplanetaryflight)、 航天员(astronaut)、 航宇(interstellarflight)、 遥感(remotesensing)等。 “灵境” 张晖老师曾在2020年01期的《中国科技翻译》杂志,发表过一篇《从钱学森对VR的译名看科技译名的“中国味”》。virtual reality的中文译名“虚拟现实”,收录于全国科学技术名词审定委员会公布的《计算机名词(第三版)》,定义为“利用计算机模拟产生一个三维空间的虚拟世界的技术。提供使用者关于视觉、听觉、触觉等感官的模拟,让使用者如同身历其境,可以及时、没有限制地观察三维空间内的事物。” 但钱老在从1991 年1 月至1998 年6 月的8 年多时间里,至少写下13 封书信,谈到他对virtual reality 的译名——“灵境”。致函对象中,有朱光亚、汪成为、戴汝为院士等科技战略制定者;有《863 航天技术通讯》等编辑部及作者;有资民筠、杨春鼎等语言文字学家;有全国科学技术名词审定委员会等审定机构;还有就是自己的胞妹、中国人民大学教授钱学敏等。 值得自豪的是,不久前,我们收藏了目前还未见公开的第14封钱老关于论述“灵境”的信件,在这里与大家共享。

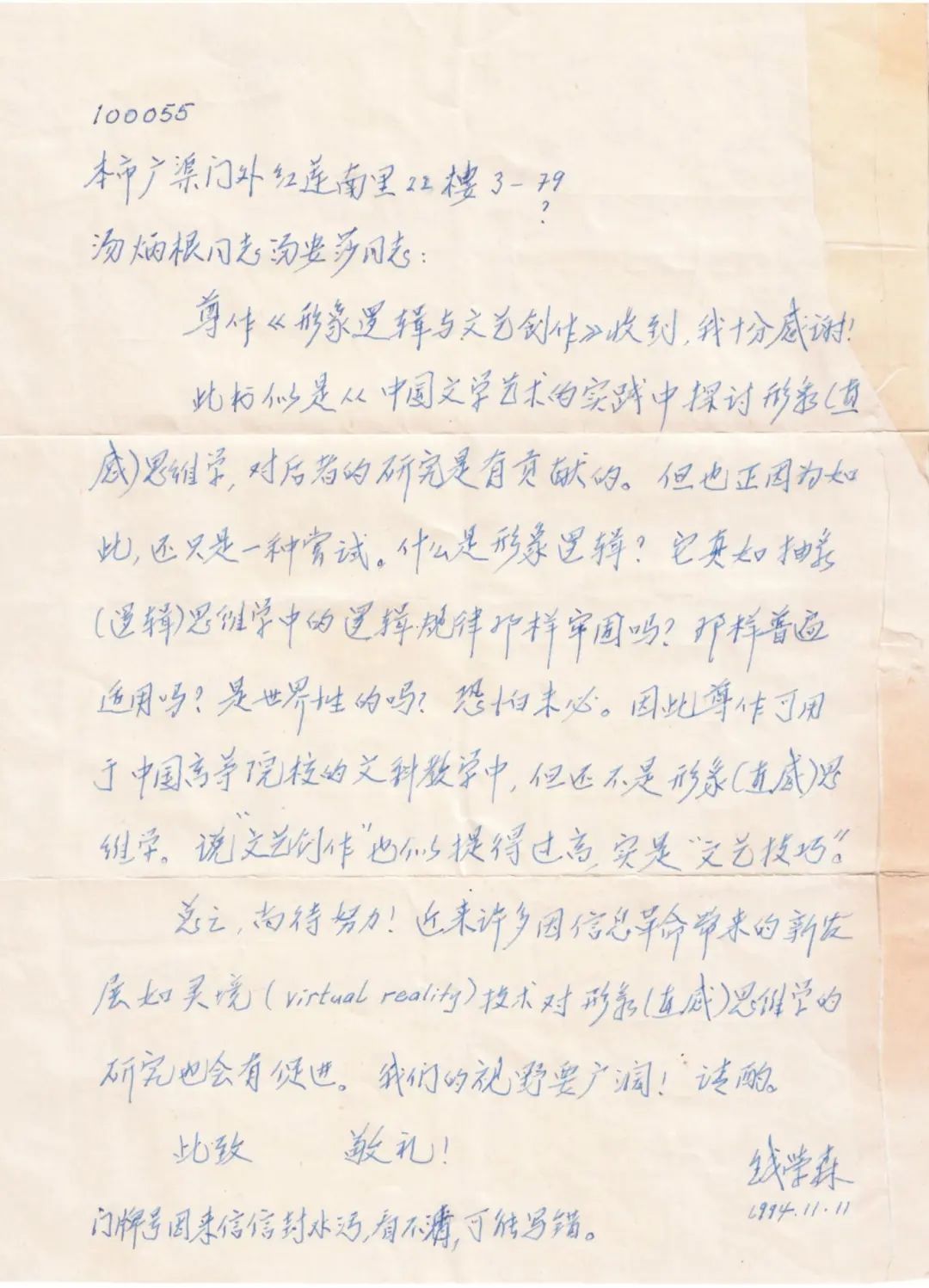

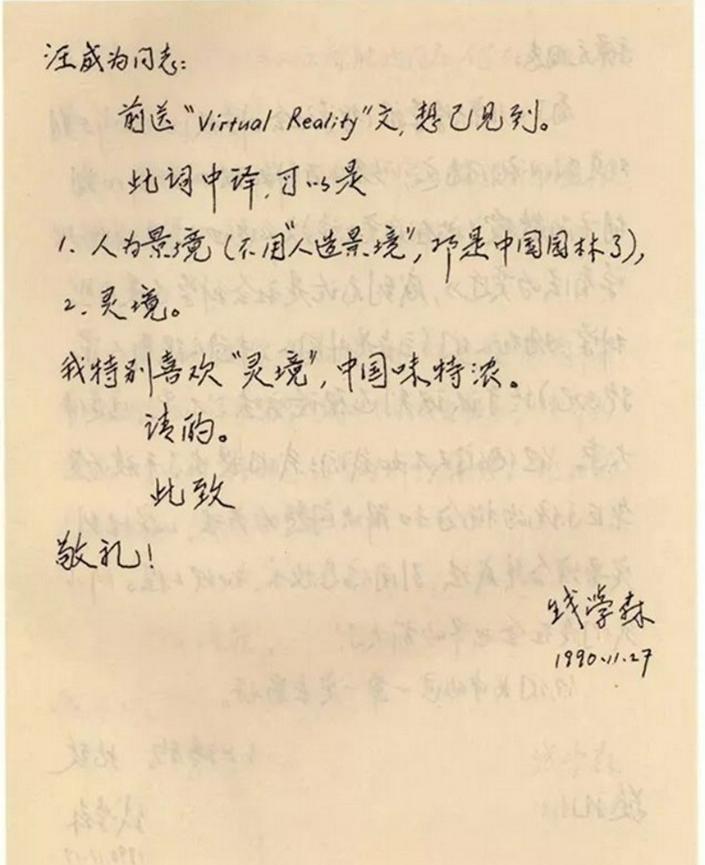

这封信是钱老于1994年11月11日写给汤炳根、汤安莎的回信。 信分两部分,第一部分是回复之前接到汤炳根、汤安莎的书稿《形象逻辑与文艺创作》的看法。钱老的评价很中肯,他先提出一个问题——“什么是形象逻辑?”然后接连三问——“它真如抽象(逻辑)思维学中的逻辑规律那样牢固吗?”“那样普遍适用吗?”“是世界性的吗?”结论是“恐怕未必”。最后钱老认为,这部书稿“可用于中国院校的文科教学中,但还不是形象(直感)思维学。”同时,认为书名中“文艺创作”的提法“也似提得过高”,其本质还是“文艺技巧”。后来,这本19万字的《形象逻辑与文艺创作》,在1994年12月由宇航出版社出版发行。 我们不是研究文艺的,不太了解这本书的学术价值。不过从“孔夫子旧书网”查询,这本原价7.5元的旧书,现价最低只售1.0元(当然不包邮)。同样,我们张仁老馆长在1991年1月出版的《难病针灸》一书,原价8.4元,但在“孔夫子旧书网”上,最低开价已达260元。二者对比,可见钱老眼光之老道。 当然,信的第二部分,钱老还是用“尚待努力”鼓励了作者。话锋一转,提到了“近来许多因信息革命带来的新发展如灵境(virtual reality)技术对形象(直感)思维学的研究也会有促进。” 1990年,钱老给时任“863计划”智能计算机专家组组长的汪成为写了一封信,为Virtual Reality提供了两个翻译——“人为景境”或“灵境”。钱老说自己特别喜欢后者,因为“中国味特浓。”

钱学森1990年11月27日《致汪成为》。图片来源于网络。

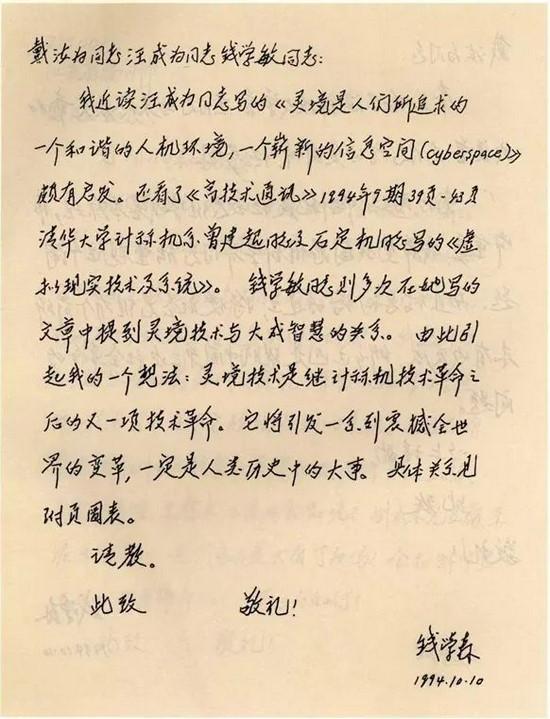

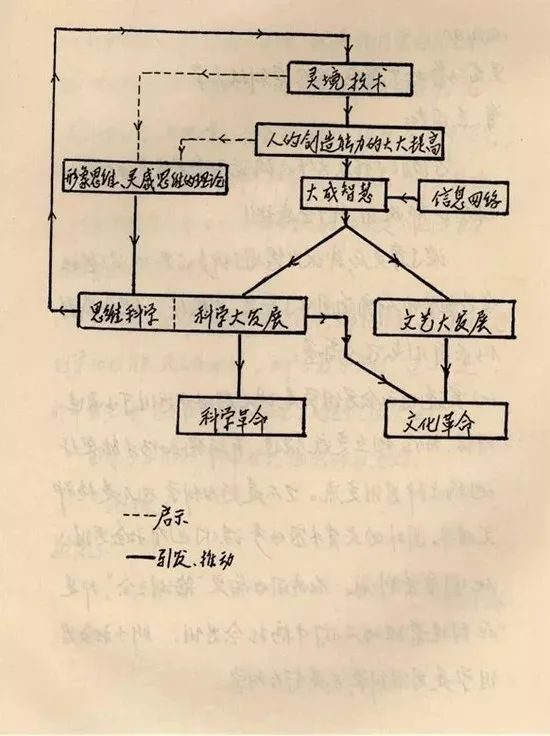

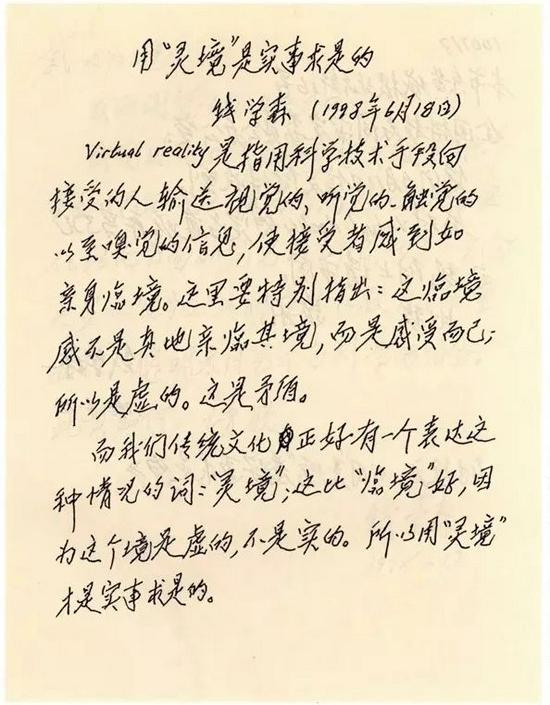

钱学森1994年10月10日《致戴汝为、汪成为、钱学敏》。图片来源于网络。 1998 年6 月18 日,钱老致函全国科学技术名词审定委员会办公室:“我对virtual reality 的定名遵嘱再写了几句,现附上请审阅。”以下为随信所附短文:

钱学森《用“灵境”是实事求是的》。图片来源于网络。 他认为,“Virtual reality是指用科学技术手段向接受的人输送视觉的、听觉的、触觉的以至嗅觉的信息,使接受者感到如亲身临境。这里要特别指出:这临境感不是真的亲临其境,而是感受而已;所以是虚的。这是矛盾。而我们传统文化正好有一个表达这种情况的词‘灵境’;这比‘临镜’好,因为这个镜是虚的,不是实的。所以用‘灵境’才是实事求是的。” 上述的观点,全面阐述了钱老对于“灵境”这个词的理解。既将传统文化中中“灵”字的“虚拟、空灵”含义突出,又以而“境”的意境对应了reality的词义,实在是妙不可言。 由此我们想到,中医四诊的望闻问切,不也就是“向接受的人输送视觉的、听觉的、触觉的以至嗅觉的信息,使接受者感到如亲身临境”吗?不谋而合啊! 不过,为什么“灵境”最终没被采纳成为Virtual reality的中文规范名呢? 张晖、裴亚军在2021年12月26日的《光明日报》上撰文说明了缘由:Virtual reality(VR)的中文名,仅1996和1997年的《光明日报》就载有“虚拟实在”“临境”“虚实”“电象”“虚拟境象”以及“灵境”等译法。全国科学技术名词审定委员会主办刊物《科技术语研究》(现名《中国科技术语》)在1998年创刊伊始,也专门开辟专栏讨论VR的中文规范名。 当时学界有近20种译名建议,包括“虚拟现实”“虚拟实境”“虚拟实在”“虚拟境像”“零境”“临境”“拟真”“拟实”“拟境”“虚实”“幻真”“幻境”“虚境”“虚真实”“虚现实”“犹真现实”等。其中比较典型的意见有钱学森的“灵境”,汪成为的“虚拟现实”或“灵境”,何祚庥与金吴伦的“虚拟实在”等。 而胡启恒对“灵境”提的三点保留意见比较有代表性:“与英文原意相距太远”“可能引起现代科学技术里头已经产生了玄妙而神异的境界的误解”“无法应对大量同族名词”。当专家们对某个定名意见存在较大分歧时,往往备选方案中共识度更高的定名意见(如“虚拟现实”)就会在讨论中胜出,被国家采纳。 虚拟现实 2003年,英文:virtual reality作为“自然辩证法名词”,首次被全国科学技术名词审定委员会公布为“虚拟现实”,并逐渐扩展到计算机科学技术名词、编辑与出版学名词、新闻学与传播学名词、草学名词、心理学名词、物理医学与康复名词、地理信息系统名词、地理学名词、城乡规划学名词、建筑学名词、资源科学技术名词等十余个学科领域。 在我们看来,“虚拟现实”与“灵境”相比,尽管直接表述了定义,但还是少了些什么。如果有一天,“灵境”能成为中医药学的一个名词,该有多好。事实上,我们在新场海派中医文化基地,也在开展数字展馆的建设,大约二月底三月初,焕然一新的基地就会展现在大家面前。 时代在发展,伟人永远是明灯。正如钱老写给汤炳根、汤安莎的回信中最后一句话——“我们的视野要广阔!”钱老带给我们的不仅仅是科学的严谨,更是哲人的高远。 继续滑动看下一个 【证章小天地,中医大世界】(三十五) ——钱学森论“灵境”的一封信原创 贾杨,贾茗萱 上海市中医文献馆 轻触阅读原文

上海市中医文献馆 赞 分享 在看 写留言 向上滑动看下一个 原标题:《【证章小天地,中医大世界】(三十五) ——钱学森论“灵境”的一封信》 |

【本文地址】