| 为什么现在的人越来越不相信爱情?这些真相太戳心 | 您所在的位置:网站首页 › 为爱情寻找的爱情 › 为什么现在的人越来越不相信爱情?这些真相太戳心 |

为什么现在的人越来越不相信爱情?这些真相太戳心

|

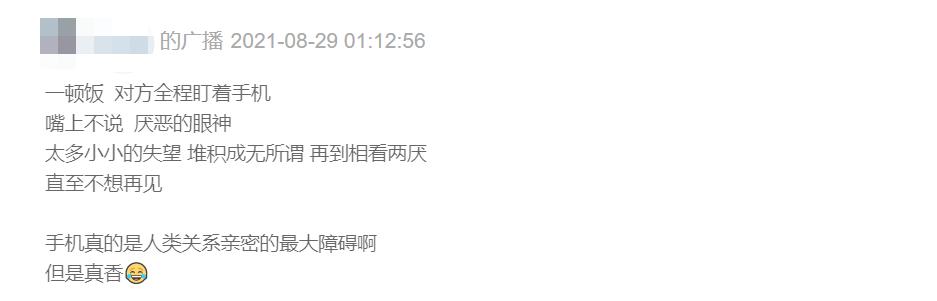

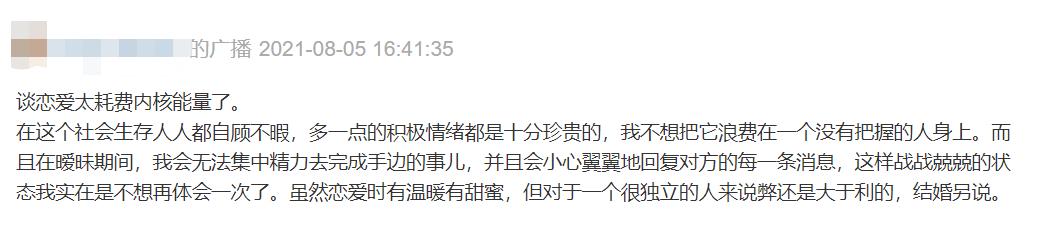

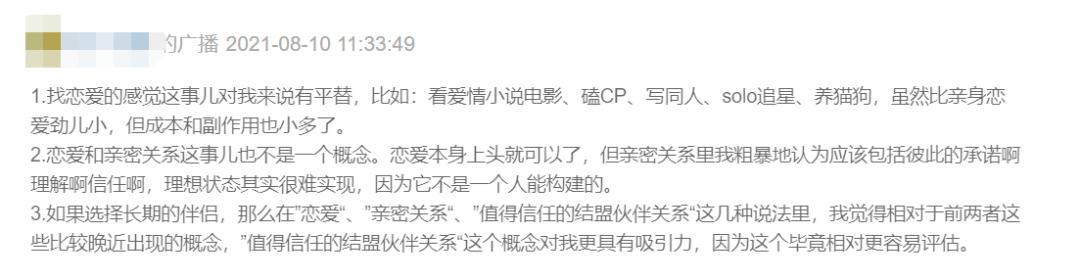

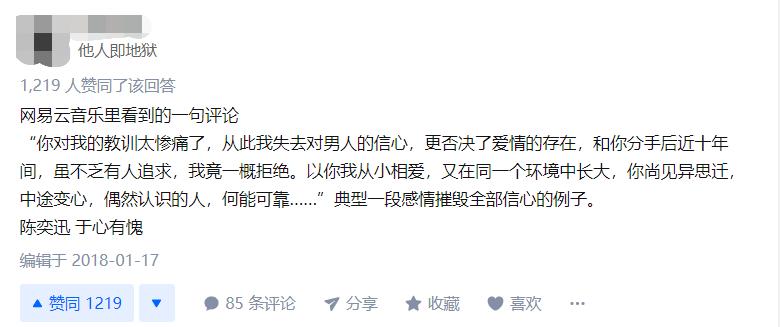

为什么现在的人越来越不相信爱情?这些真相太戳心 原创 小北 北京大学出版社 收录于话题#文化漫谈,9#爱情,2 爱情,迷人又危险的词汇。它能让一个人感受到世界的美好,认为生命绚烂如夏花,爱情价更高。它也能让一个人觉察到世界的灰暗,觉得爱情不过如此,“愿得一心人,白首不分离”终是一句痴人妄言罢了。 可以说,爱情是一体两面的,总有人向往着它的浪漫,也总有人质疑着它的存在。但这些年来,似乎越来越多的人不再相信爱情了。  吉登斯在《风险社会》中就说过,“现代爱情的理想化过程,再次映射了现代性的轨迹。现代性留下了失落,而颂扬是失落的倒影。没有上帝,没有牧师,没有阶级,没有邻人,但至少还有“你”。“你”越大,空虚就越小;没有“你”,一切都将是空虚。” 简单来说就是,人们的生活越来越好,可人们的爱情却越来越脆弱了。 在豆瓣,在知乎,在微博,在社交媒体的各个角落里,我们都能看到大家在感叹“不再相信爱情”,分享着“杀死爱情的那件小事”。 有人吃饭的时候依然全程盯着手机而忽略了坐在对面的爱人。  有人沉浸于自己的一隅天地。  有人因为疲于奔忙的现状而主动放弃耗费心神的恋爱。  有人很理智地区别了恋爱与亲密等一系列模糊词汇,并选择了更优解。  …… 知乎上,类似“什么时候开始,你不再相信爱情了?”的话题也总能赢得大家的驻足,而上千个回答背后都是上千个曾经或者正经历爱情破碎的伤心人。 他们有人感叹说,在爱情里越努力越有报应。  有人重新解释了那些美好的辞句,也许美好背后只是一些将就与算计而已。  还有人搬运了网易云音乐上的一个评论,寥寥数语,勾勒出一个令人心碎的故事。  甚至,在豆瓣还有一个“劝分小组”,小北在去年的文章中还专门讨论过,里面有着310000+位“分手大师”,他们的口号就是“不做慈善,不捡垃圾”。  在小组里有看透爱情真相、理性看待两性关系的人,有遭遇情感危机于此寻求意见与安慰的人,也有分手后分享自身心路历程的人…… 总之,在这里停留一阵后,每个人可能都会有一种人均渣男渣女的感觉,会觉得既然爱情也会如此不堪,那为何不对它敬而远之? 我们说着不再相信爱情,可也会说从前车马慢,一生只够爱一人。其实哪里是不再相信爱情,我们只是因为害怕受伤而不敢相信爱情,不然我们又怎会总是把以前的爱情模样挂在嘴边呢?所以,到底是什么导致了如今的我们不再相信爱情呢? 01 不要说爱情了,我这条命都是手机给的 毋庸置疑的是,从不会说话的小孩到步履蹒跚的老人,所有人刷手机时间占比越来越大,对手机的控制程度越来越低。 哪怕时间倒退十年二十年,当时的人们一定无法理解今天这样的生活方式。 假若来个外星人,看到人类整齐划一地低着头,鸦雀无声地望着手上的闪亮屏幕,会不会以为是某种集体宗教仪式,或者被某种拥有巨大力量的怪物同时控制? 过度使用手机而不能自控的行为,被称为手机依赖,已经成为了21世纪最常见的非药物依赖之一了。  过度使用手机已经被界定为心理疾病,常见于大学生、职业技术学院学生和女性,这不是瞎说,而是检索诸多研究后的结论。 为什么女性和大学生更爱刷手机?研究表明:网吧上网主要是打游戏,刷手机主要是使用社交软件、购物、看新闻和刷微博。 所以,一些人认为,手机上瘾实际上是社交上瘾。维塞尔说:“手机并不是反社交的,正是因为我们是依赖社交的物种,才会想要联系他人。” 但是,社交并非手机的唯一功能,而且手机社交取代真实社交,有时也导致人与人之间的疏远。  社交过载已经引起大家的注意:社交并非越多越好,手机社交冗余是典型例子,有人将之称为“手机社交沉迷”,认定原因是各种不健康的心理状态。比如过度从众的心理,只有在集体中才能感到自己的存在。 对此,勒庞在《乌合之众》早有论述,而加塞特的《大众的反叛》、李普曼的《幻影公众》、米尔斯的《权力精英》、怀特的《组织人》等名著均将之视为20世纪人性演变的新趋势。 很多人刷手机是由于对信息的饥渴导致的:什么都想知道,异国他乡的一桩劫案,跟你“毛线”关系没有的明星偷情细节…… 当代人处于信息过载而不自知,常常刷帖发圈的时候还顺手刷个广告。为什么呢?好玩。对此,波兹曼称之为文化艾滋病,并在《娱乐至死》中大加鞭挞。  不少人说,刷手机是害怕和逃避孤独、不安和焦虑。在《逃避自由》中,弗洛姆提出“自由悖论”:自由既可以让人更多地支配自己的生活,也会让人感到孤独和不安,因为获得自由意味着从更紧密的社会联系中独立出来。 如果主动运用自由全面发展,彰显人生价值,充分完善自我人格,便实现了积极自由。但是,更多人追求的是消极自由,即从各种社会关系的束缚中解脱出来,反而使自己陷于孤独,产生无能为力感和焦虑不安的消极心态。 此时,人容易放弃追求自由,以刷手机减轻心理压力,在其中迷失自我,此即弗洛姆所称的“逃避自由”现象。  有人认为,爱刷手机是因为感到人生没有意义,无聊才刷手机。拉康认为,当代人的意义从可以为之奋斗的未来理想世界,转变为只寻求充满欢乐的“当下”,人类陷入无意义的迷幻之中,感受不到真实世界,“遗忘”了冰冷的社会境遇。 换句话说,当代社会主张的意义,如以自我为中心、只关心眼前、把精致的自恋当作终极理想,乃是一种快乐的“无意义”。 其实,有的人爱刷手机,是想通过“表演”而成为另外一个人,从而忘记真实世界的无力。所以常有人说,手机上“戏精”“精分”以及“精神小伙”“精神小妹”特别多。在手机中,不再有生活,只有表演,只有欺骗和自我欺骗。 不过,当代人爱刷手机,最重要原因可能是:智能手机“制造”出一个“容易世界”,降低人生“打怪升级”困难的感受度。 在手机上,任何事情看起来都变得很容易:想吃饭,想买东西,想借钱,想找人聊天,想谈个恋爱,想冒充会大佬……手指划划点点戳戳就好了。 每一次手机使用都点滴增加着类似的感觉:世界仿佛为你而生,你便是“国王”或“魔法师”。 02 谁还相信爱情能解放我们? 奥威尔的科幻名著《一九八四》,被称为“20世纪反乌托邦三部曲之一”。从哲学的角度,《一九八四》可聊的东西很多,比如极权、自由、监控,等等。但是还有一个角度,就是“科幻文艺中的爱情解放论”。  什么是科幻文艺中的爱情解放论呢?好莱坞科幻电影设想的未来大多是这样的:高度发达的科技被政府、大公司或者疯狂的科学家所控制,人们被残酷统治,甚至是生不如死。 由于科技的巨大威力,国家统治像一架强大而冰冷的机器,个人看起来根本没有办法找到出路或者打败它。希望在哪里呢?在爱情那里。在科幻片中,爱情就算不能推翻专制统治,起码也是从麻木中觉醒的开始,知道日子再不能浑浑噩噩地过下去了。 想一想,近些年流行的科幻作品,像《饥饿游戏》《西部世界》《分歧者》,等等,很多是不是这样的?比如科幻电影《阿丽塔:战斗天使》,女主角要不是男友被杀,应该不会那么发狠,单枪匹马也要摧毁撒冷城。  “20世纪反乌托邦三部曲”——《一九八四》《美丽新世界》和《我们》——都可以算作爱情小说,爱情是其基本故事线之一。 为什么科幻电影总会指望爱情来解放我们呢?这种想法对于我们中国人很陌生。根据从小接受的马克思主义教育,解放要指望革命,革命动力是阶级压迫,尤其是经济压迫。 简单地说,没饭吃、没衣穿,容易让人走上革命的道路。现在你说,不让恋爱就要反,或者是原来好死不如赖活着。谈了场恋爱就反了,为什么呢?不好理解。 爱情解放论的逻辑大约是这样的:科技支撑的专制统治是太过于强调科学原理、技术方法和数量模式了,太机械、太理性,只想着怎么效率最高,怎么生产更多商品、赚更多的钱,把人当成机器零件,完全不考虑人的非理性的一面,也就是说人有情绪、有白日梦,有说走就走去西藏的文艺需求。 对于极端理性,最对症的药就是非理性,而爱情就是典型的非理性症状。人们常说,爱情让人变傻,很难说得清:究竟是变傻了才谈爱的,还是谈爱了变傻的?  这种逻辑和马尔库塞革命解放爱欲的观点是类似的。马尔库塞认为,爱欲越来越被压抑,是文明不断进步的主要代价。不想做野蛮人,就得压抑爱欲,但这种压抑不能太过分,否则就会得精神病。 现代社会的根本问题就是爱欲压抑太厉害,因此革命的出路在于解放人们的爱欲,消除不必要的压力,这就是马尔库塞所谓的“本能造反”。 1968年,法国发生了著名的“五月风暴”运动,属于大学生“造反”运动,马尔库塞的《单向度的人》当时是学生的“红宝书”。 在运动中,确实出现大学生白天扔燃烧瓶,和警察暴力冲突,晚上则群居吸毒、疯狂性爱的情况。这种情况在2004年上映的法国电影《梦想家》中就有很好的描绘。 爱情真的能解放我们吗? 《一九八四》对此是否定的。奥威尔想说的是:没有解放,谈何爱情?而不是:没有爱情,何来解放?所以,可以说,《一九八四》不是爱情小说,而是反爱情小说。 今天的年轻人对爱情推崇备至,文艺青年们宣布自己是爱情至上论者,有的是实心实意的,有的是半真半假的。 《一九八四》里男主看的那本禁书上说,社会分为上中下三等,上层社会追求权力,下层社会关注生存,他们一般不会相信爱情,最有可能被爱情蛊惑的是中间阶层。这话说得很有道理。 你想想,在现实生活中,爱情至上论者是不是以中产阶级居多?爱情至上论已经成了成年中产阶级的情感意识形态,或者说,成年中产阶级的时尚。所以,要控制中产阶级的思想,爱情和欲望是不能回避的问题。 在《美丽新世界》中,主宰者要求所有人完全是纵欲的,把性与生育彻底分开,哪怕一点点节制性欲都被认为是病态的,需要吃药治疗,但是男女之间只能谈性,不能有一对一的爱恋,这种爱恋不仅被视为是病态的,更是非常危险的。 为什么?性的发泄让人变得平静,但男女极端情感可能积累很强的破坏性力量。你爱她,她不爱你,可能出现纠缠、骚扰,甚至伤人、杀人的情况。 总之,《一九八四》和《美丽新世界》中的专制政府都认为,爱情是危险的,会危害社会的稳定和谐。 因此,对爱与性进行社会控制,是当代社会治理的一个重要方面。今天,与爱情相关的话题无所不在,在电影、小说、综艺中,在流言和绯闻中,在每个适龄个体心中,这不是高举爱情旗帜那么简单,也是社会欲望控制措施的一部分。 从这个意义上说,爱情至上论并不完全是你个人自发认可的,而是在一定程度上被社会灌输的。 03 没有感情没有性, 下一个被吞噬的会是人性吗? 这些年,“机器性爱”是大火的人工智能领域最“吸睛”的话题之一。  很多人认为,“机器伴侣”将是未来智能机器人发展最广阔的市场和最大的动力。所谓“食色性也”,这种想法并非什么奇谈怪论。 当然,我们需要的陪伴机器人,不限于亲密的“机器小哥哥”“机器小姐姐”,还包括聊聊天、谈谈心的机器“知心人”,或者陪玩陪疯机器“二货哥们”、机器“塑料闺蜜”,甚至是丁克家庭的机器“儿子”“女儿”和机器“宠物”。 很多反对者认为,伴侣机器人越做越逼真,越来越多的人将与之共同生活——已经有人和充气娃娃、虚拟玩偶“初音”结婚了,久而久之,人是否会越来越像机器,即在一定程度上失去人性?  这种“人类机器化忧虑”由来已久,可以追溯至工业革命。莫里森认为:“工业主义的胜利就是不仅将个人变成机器的奴隶,而且将个人变成机器的组成部分。” 迄今为止,许多人并不认为人已经被“机器化”。但反对者会说,机器伴侣不是一般的机器,深度侵入人类情感与人际最核心的性爱区域,这难道不会撼动、损害甚至吞噬人性吗? 把性爱看得很重要、很神秘、很“本质”,残存着浓郁的性蒙昧主义气息。弗洛伊德尝试用性和“利比多”解释一切人类行为,他的精神分析学被质疑为古老性欲崇拜的现代版本。不少理论家都将之排除于科学之外,视为某种哲学或文学的遐思。 有人会反驳说,性关系并非简单的物理运动,更重要的是附着其上的感情。问题是:人只能与人产生感情,不能与机器人产生感情吗?很多人对家里养的宠物感情很深。反对者会说,宠物与机器伴侣不同,宠物有生命,有灵性。可有生命才有灵性吗?中国人常相信玉石有灵,孙悟空就是从石头中孕育出来的。 当伴侣机器人能像人一样“说话”、一样运动,智力远超宠物,还可自我复制,凭什么说比宠物“灵性值”低一些?再说了,人怎么就不能对非生命的东西产生感情呢?我们喜欢文玩和古物,建各种博物馆,里面没有对它们的情感因素?  当然,反对者可以说自己担心的是人与机器伴侣的爱情,而不是所有感情,因为爱情是人最宝贵的情感,不容机器染指。 然而,人恋物的现象并不罕见,丝袜、制服、内衣等也有可能成为被迷恋物。一些人认为,中国古代女性缠足、19世纪西方女性束腰以及当代女性隆胸时尚,均可以用恋物来解释。从恋物角度来看,人当然可能爱上机器伴侣。 反对者会说,神圣的爱情不容恋物玷污。的确,爱情至上论在大都市非常流行,对于对吃饱穿暖的中产和文青尤为如此,简直升华为“情感意识形态”:“有钱有闲了,不谈谈佛,就谈谈爱吧。” 可是,在现实中,有多少令人羡慕和尊敬的不变爱情?有研究认为,爱情是某种多巴胺类物质分泌的结果,持续时间18个月。人对机器伴侣的爱情,理论上也就能坚持这么久。 一男对一女“永恒爱情”的说法盛行,不过是最近几百年的事情,主要归功于基督教兴起之后不遗余力的提倡。在欧洲中世纪,一方面是教会关于一对一关系的严厉说教,另一方面则是事实上的混乱情人关系的存在。 中国的情况更甚:一百年前还是一夫多妻制度,小两口感情太好,公婆还可能指责小媳妇“狐狸精”,耽误了丈夫做正事。 总的来说,传统婚姻制度附属于财产关系,强调主妇对家庭财产和事务的管理权,既不是“爱情结晶”,也不是“爱情坟墓”。毫无疑问,当女性经济自主,才能要求一对一的爱情关系。 也许,“爱情”从来就不是永恒的,而是一定历史时期的社会建构物。这谈不上人性不人性的事情,因为没有证据表明:一生只爱一人更人性。 ##20210912 本期活动 你觉得人们的爱情观念发生变化了吗?随着科学发展和技术进步,你认为又会有哪些影响呢?在留言区畅所欲言,小北将从留言中选出两位幸运读者,赠出今天的主题图书《技术的反叛》。 技术时代的解惑之书;让我们学会在技术带来的希望与危机中如何选择。 点击图书封面,即可直接购书 -End- 编辑:山鬼 观点资料参考:《技术的反叛》  原标题:《为什么现在的人越来越不相信爱情?这些真相太戳心》 阅读原文 |

【本文地址】