| 中国筷子文化:原始时代萌生,从树枝到金筷子,有哪些历程? | 您所在的位置:网站首页 › 中国的筷子文化视频讲解 › 中国筷子文化:原始时代萌生,从树枝到金筷子,有哪些历程? |

中国筷子文化:原始时代萌生,从树枝到金筷子,有哪些历程?

|

中国人发明的筷子是人类发展史上一项值得自豪的大成就。在中国的远古时期,华夏民族的原住民就学会了利用竹棍、小树干夹取食物放进口里,从而形成最早期的筷子雏形。 后来发展成使用两根简陋的木条夹食物,并且熟练的使用筷子与手指间的杠杆原理,使其更高效的代替人手去触碰过冷过热的饭菜,使得进食过程既卫生又简便。

大约在新石器中期,古老的中国大地就有了较原始的餐具出现,其名字叫匕匙,考古人员最早发现于仰韶文化遗址,为此得此论证。 到了新石器晚期,华夏民族不再满足于使用匕匙,为了更方便烹饪与进食,就想到了使用树干箸,即是挑选两根较为笔直的树枝,充当最原始的"筷子"。 起初是用于煮饭熬汤时,方面搅拌里面的野菜或骨头等,后发现原来还可以夹着食物送进嘴里。之后华夏人开始聚居,发展到夏代箸就慢慢成型了。

从商朝起,就有人开始采用兽牙骨磨制成箸子,其形状略比虎口长些许,整体要比先民的树干箸要平整好,然而到了商朝晚期,贵族阶层为了追求更高品质的奢侈生活,就命工匠夺象牙铸造成象箸。 据文献《韩非子·喻老》记载:"昔者纣为象箸,而箕子怖",以此推算我国的筷子文化于公元前十一世纪就已发展出多样款式。 二、各朝代的筷子区别,春秋用青铜筷,汉朝用竹筷,唐朝用金银筷商亡之后,天下细分五裂,形成春秋七国,但分不散华夏民族的文化,当时全天下人都继续使用箸子。 特别是春秋战国末期,由于青铜陶冶业的发达,使得催生了青铜材料的箸,故称青铜箸,根据考古出土的春秋青铜箸,发现其形为圆柱状,上下粗细一致,工艺更精美,品质更优秀。 汉朝时期,人们已不再广泛使用象牙箸、青铜箸,取而代之的是竹子箸、铜箸,尤其是竹子箸用起来更轻巧自然,而且不会产生青铜锈。 这时的汉代箸在形状上也与春秋不同,大体为上方粗,足部细的圆箸。我国汉代的箸子出土的比较多,诸如长沙仰天湖、马王堆、湖北江陵凤凰山区、云梦坟墟等均有一批竹箸、铜箸被挖出。

然而外国人为什么没有发明筷子呢?至于古代筷子的诞生,其实与中国人的食物和饮食习惯有着莫大关联。 我国自古是一个农耕国家,主要种植各种农作物,当中以谷物为主食,早期的谷子叫黍,是一种高适应的原始谷子,这类黍谷一则外壳粗糙坚硬,需要耗费较大精力脱壳,二则米粒小,不均匀。 其分量不能够填饱肚子,故此先民们就加入一些树叶、野菜与黍米一起熬煮成粥,以此来填饥,过程中就会用筷子来挑吃粥水里的野草、薯根等。 特别是四川东汉墓里的砖画《宴饮图》充分描绘出当时汉人吃饭用筷子的一幕。 该画中,有三位古人席坐在低宴桌前,最左一个手举一碗食物,上面插着一双筷子,其余两者跟前的宴桌餐具旁也均摆放着一双筷子,为此得出汉朝用筷子的普遍习惯。

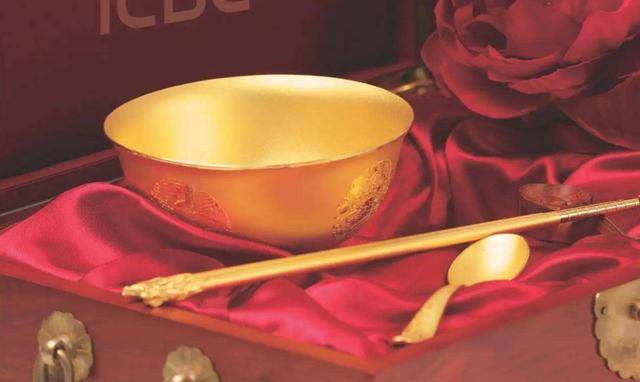

如果说前些朝代是因为经济与技术问题,创造的箸子款式有限,那么到了大唐盛世,筷子文化则得到空前的发展。 随着唐朝人生活水平普遍提高,物资丰富,随即就衍变出银箸、金箸,特别是皇帝之类的高贵人物,每餐都会有金筷子,金饭碗、金杯等相伴,甚至还有雕纹雕花的金箸出现,关于银箸则被广大士大夫阶层的官员所用,其最大尺寸为33.1公分。 当时金箸银箸的区分,象征着身份与地位,平常人则不能乱用,仅能用普通的竹箸、铜箸。 然而每当唐朝举办宫廷盛宴,除了丰盛的美食之外,最耀眼的就是这一双双发着金光、银光的筷子,诗仙李白有诗为证,日:"金樽清酒斗十千,玉盘珍馐直万钱"。

之后的宋代、辽代以及金代等,均有自己的特色筷子,但大部分为铜箸与银箸,形状上有了一些进展,圆形头部变为六菱角形,底部为圆细形状,筷子中间则雕刻有各种炫纹。 宋代的筷子短于唐朝筷子,普遍在15~25公分左右。而明朝开始,便创出了四楞箸,该箸特点是头方脚圆,且大体沿袭至今。 三、古代筷子的正确使用方法,相关礼仪与"忌讳"需要提醒的是上述的箸仅是对古代筷子的统称。其实在先秦时期,古人喜欢把饭桌上的筷子叫作"梜",到了汉朝则改称为"箸",历经唐宋元朝代后,明朝正式把箸子改称筷子,且一直沿用至今。 据说前两种叫法,在谐音上存在停止、不吉祥的意思,故此被改为与快字的谐音,之后古人又喜欢把筷子当做礼物,赠与亲戚朋友,特别是有小孩降生的时候,会收到一双"筷子礼物",寓意为筷高筷大的意思。 明代人陆容曾在撰写的《菽园杂记》中写道:"起於吴中,凡舟行讳住讳翻,故呼箸为快子"。

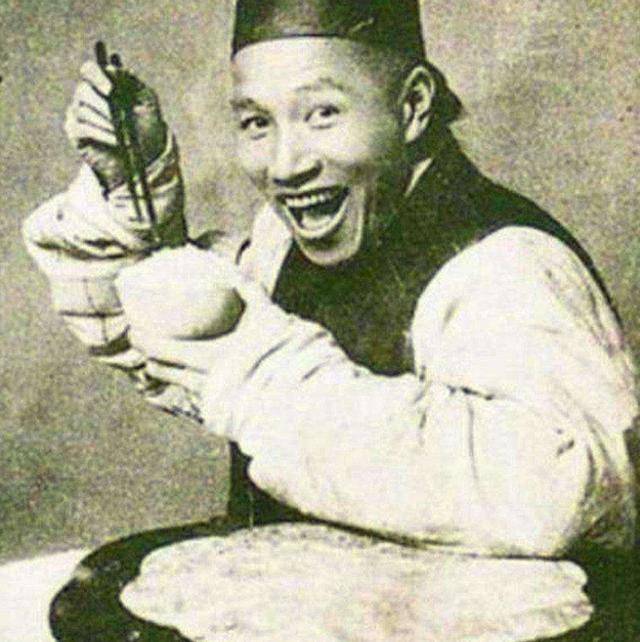

古代筷子的正确使用方法,右手中指与无名指各握放一根筷子,再用右手大拇指压在这双筷子上方,调整位置,使得食指隔顶着当中一根筷子,然后中指上下发力,借用杠杆原理,去夹取食物。 需要注意的,下方筷子要稳定,只撬动上方筷子,使其夹饭菜,当筷子上部合拢时,筷子下部尖头要对齐,运力的时候尽量利用筷子头去夹,若是圆滑或重量高的食物,可用左手掌挡于下方,防止掉落。 古人使用筷子吃饭,在礼仪方面也颇有讲究,伸筷进盘夹菜时不易随便翻动,且首先夹取自己方向的菜区,夹离的菜肴,不能再次放回菜盘中,不然会被视为不礼貌。 另外,准备吃饭时,筷子需要齐整的摆放在碗碟的右边,吃饭后则要叠整齐,然后放在饭碗上的正中位置。

古人对很多事情都存有诸多忌讳,筷子乃千古吃饭的家伙,自然十分讲究,首先不得使用长短不一的筷子进食,因为有"三长两短"的不吉利寓意,严重者则会遭致血光之灾。 使用筷子吃饭时,不得把食指搁置出来,直勾勾的指着,这样称为"仙人指路",有边吃着饭,边指人嘴脸骂人的意思。 诸如种种,在古代封建迷信的熏陶之下,使得古人十分重视,但到了如今科技发达的社会,很多"忌讳"也就变得百无禁忌了。

我国古代的筷子,底蕴深厚渊源极广,甚至一些历史名人都与筷子结下各种缘分。古有姜太公以箸算命,扭转运气之说,又有艳妃妲己以箸作发钗的故事。 而筷子随着历代的发展,早已在中国人心中根深蒂固,成为餐桌上不可或缺的用具,除此它还能成为一份中国传统的"礼物"用与送人。 一双筷子送孩童表示筷长大,两双筷子送恋人则是祝福成双成对,6双筷子送亲戚朋友则是万事如意顺顺利利,八双筷子又指大吉大利发大财等,而一些古代婚礼喜欢在嫁妆或婚房里放一双红筷子,以便寓意珠联璧合,好事成双。 结语:中国古代的筷子文化,在华夏人还在部落散居的时期就已经萌出了概念,当时是用树枝、树干充当,以方面搅拌熬煮的食物以及挑拿野菜食用。 发展至夏代便有了箸的雏形诞生,之后周朝出现牙骨箸、象牙箸,到春秋战国的青铜箸、汉朝的竹箸、铜箸,再到唐朝的金箸银箸,这些不同朝代不同材质的筷子,均体现了筷子的发展过程。 其从简陋到实用到美观,甚至在后期延伸出相关的礼仪制度。这些发展衍变最终形成中国时至今日的筷子文化,使得中国人引以为豪。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】