| 特别报道 | 您所在的位置:网站首页 › 东环街公园汇1栋市桥 › 特别报道 |

特别报道

|

今日古邑之市桥街

旧城区焕发新活力 素材/市桥街道办事处 整理/侨宣 市桥诞生于北宋时期(公元960-1127年间),新中国成立后一直是番禺(县、市、区)政府驻地。“市桥”之名的产生源于集市。宋代成集市时,集市内多桥。据说明、清两代时,人们到石桥乡去赶集,口语称“市石桥”,“市”字是作动词用,意为做买卖,“市石桥”便是去石桥做买卖之意。后来,人们说话时为图方便,省去“石”,简称“市桥”,经过演变,便有了“市桥”之名。2002年3月,市桥撤镇设街,市桥街道办事处辖区面积11.35平方公里,下设28个社区和8个村。 寻根市桥 市桥历代人文郁盛,留下了诸多弥足珍贵的文物古建筑。市桥辖内有群园建筑、沙墟陈尚书祠2处市级文物保护单位和黄编眉山寺等14处区级登记文物单位。 祠堂 宗祠于家族而言是根基和归宿,也是地方民俗文化的重要载体。在番禺,祠堂最初作为祖先崇拜的产物,是家族中规模最大、质量最好的、历史文化内涵最为丰富的建筑。番禺祠堂建筑最早的是宋代;到明嘉靖年间(1522-1567年),家庙式的祠堂开始在珠江三角洲及其周围兴建,番禺民间的祠堂建筑进入繁荣时期。到了清代,番禺民间的祠堂建筑得到迅猛发展。清代学者屈大均就在《广东新语》一书中描写了祠堂之盛:“自唐宋以来,蝉连而居,安其土,乐其谣俗,鲜有迁徙他邦者。其大小宗祖弥皆有祠,代堂为构,以壮丽相高。每千人之族,祠有数十所。小姓单家,族人不满百者,亦有祠数所。” 在清康熙年间,因清政府采取了禁海移民政策,下令让沿海居民内迁,绝大部分的祠堂被拆毁。到清乾隆嘉庆年间(1796年-1821年),由于禁海移民政策的取消和经济发展,番禺又兴起一轮修建祠堂的风气。现在看到的祠堂大部分是清代建筑,但用了不少明代遗存的建筑材料,所以现在看到番禺大部分是清代建筑风格为主,兼有明代少许建筑材料的祠堂,具有特殊的建筑历史价值。 现在修缮管理得比较好的祠堂里,宗族祠堂被演化为文教娱乐中心,被当做重要的农家书屋和族谱修缮场所。很多祠堂里,“族规”“家训”上墙,多有劝诫,为后人遵循。 目前,在市桥辖内有1座祠堂为广州市文物保护单位,5座祠堂为番禺区登记保护文物单位。 市桥沙墟村的陈尚书祠(又称宝砚堂)始建于明嘉靖三十一年,为奉祀沙墟陈氏始祖陈显而建,在清代有重修。据记载,徽宗皇帝曾经御赐“擎天宝砚”并御赐五言诗刻于砚的背面,“宝砚堂”和祠中的青云巷牌匾上的“擎天”“洗日”也是出自此诗。该祠堂是番禺少数保存较好、规模较大的祠堂之一,在2021年公布为广州市文物保护单位。 市桥丹山村的黎氏宗祠始建于明代,在清同治乙丑年(1865年)、1984年和2002年均有重修。在抗日战争时期,丹山村为珠江纵队第二支队的重要活动地区之一,丹山村黎氏宗祠又是攻打市桥日伪军的主要集中点和出发地。黎氏宗祠作为广州游击队二支队驻地之一,为革命做出了积极贡献,是番禺区著名的革命旧址,在2011年公布为番禺区登记保护文物单位。 市桥黄编村有时庵苏公祠、梅庵苏公祠、松堂苏公祠和竹轩苏公祠4座祠堂,祠堂具有岭南建筑特色,为研究祠堂建筑和祠堂文化提供了历史实物,均为番禺区登记保护文物单位。 此外,云星村的祠堂是市桥挖掘传承和活化利用宗族宗祠文化的典型例子。云星村先后投入近千万的资金对宗祠进行修缮,现在祠堂逐渐成为村民们的文化娱乐、话家常的好去处,让“空房子”变成“人气馆”,旧祠堂焕发出新生机。

陈尚书祠

黎氏宗祠

松涧祖陈宫祠 群园建筑 群园建筑位于番禺区海傍路69号,市桥河北岸,始建于1941年,2008年全面修缮。该建筑是由李辅群所建,故名“群园”。园内建筑群包括前楼、主楼、后楼、北楼和南楼,主体建筑占地面积1144平方米,是一座集居住、办公和军事防御功能于一体的宅邸。该建筑具有中西合璧的风格,属民国时期的代表性建筑。这座建筑为研究番禺抗日战争史提供了重要实物,记录了大量珍贵的历史信息。新中国成立后,群园曾作为番禺县政府的办公地点,如今是番禺区老干局、番禺区老干活动中心的所在地。2002年7月,群园公布为广州市文物保护单位,公布名称为“群园建筑”。

群园(刘洋摄) 眉山寺 眉山寺位于市桥街黄编村村口。从寺内现存的碑记可考,该寺始建于明代的正德元年,原为黄编十景之“百石书山”遗址,是大文豪苏东坡后裔、福建漳州龙岩书院府训导苏瑄所建。苏瑄为纪念先祖,便用苏东坡的籍贯“眉山”作为寺名,命名“眉山寺”。清康熙三年(1664年),因海盗之患祸及番禺,此寺几乎荒废,后由大中丞王毅庵上疏请修复此寺。至康熙六十年(1721年),再次修缮装饰,成为文人聚集之地。在清乾隆三十年(1765年)、嘉庆七年(1802年)、嘉庆十六年(1811年)、同治十二年(1873年)、民国二十四年(1935年)多次重修。1991年,由华侨、港澳同胞及社会各界人士捐资数十万元,按原貌修复,眉山寺面貌焕然一新,成为番禺区规模较大、远近驰名的民间信仰场所之一。在2011年1月公布为番禺区登记保护文物单位。

眉山寺 长堤老舍 长堤老舍位于市桥街道海傍路,建于清代。大门向南,总面阔8.5米,总进深15.8米,占地面积134.3平方米。该房子为青砖墙,二层建筑。在平安公园内的青砖古旧“老房子”,属于“市桥皇帝”李辅群大管家的住宅,2013年改名为“长堤老舍”,由于多年没有人居住,拟对“长堤老舍”进行改造及保护,改造后将作为番禺名人博物馆、市桥博物馆或文化展览厅之用。2011年1月公布为番禺区登记保护文物单位。

长堤老舍 先锋大街12、14号古民居 先锋大街12、14号古民居位于市桥街道先锋社区先锋大街12、14号,是先锋大街古街区内的一座建筑。从建筑风格上看应为中华民国时期的建筑,该民居既保留了岭南清末民初古民居形制,同时吸收了大量西方古典主义风格。该建筑装饰华丽,原应为大户人家居住,对研究番禺民国建筑具有较高的历史价值,对先锋大街古街区的保存也有很大的意义。2022年2月公布为番禺区登记保护文物单位。 解放路七巷3号、5号、6号民居 解放路七巷3号、5号、6号民居位于市桥街道三堂社区,建于清代,具有典型的岭南民居风格,对研究番禺民居建筑艺术提供了良好的历史实物。2011年1月公布为番禺区登记保护文物。

先锋三巷的镬耳屋 寻味市桥 番禺这座拥有2200多年历史的岭南古邑,饮食文化源远流长,是粤菜的发源地之一。番禺菜秉承了广府菜的风格,夏秋讲清淡,冬季讲滋补,选料广泛。独特的美食烹出水乡风味,成就番禺这一美食天堂,饮食文化名扬天下,因而有“食在广州、味在番禺”的说法。 市桥白卖 市桥白卖是番禺十大特色名点之一,相传始创于清末民初一位市桥谢氏厨师之手。因诞生在市桥,所以命名为“市桥白卖”。市桥白卖馅料选用新鲜的鲮鱼肉,将鱼肉打成胶状,然后混合腊味、虾米、陈皮、胡椒粉、鱼茸皮等为主料,突显出鲜爽无骨刺、鲜甜不含腥。馅料洁白,而顶部会依据时令放置辅料(腊肠片或蟹子等),外皮也是用鲮鱼胶制作的。

市桥白卖 广式腊味制作技艺 番禺广式腊味制作技艺,是区级非物质文化遗产。腊味是中国民间喜爱的传统食品之一,在中国有悠久的历史。早在周朝的《周礼》《周易》中已有关于“肉甫”和“腊味”的记载。在明清时期,珠三角一带生产的腊味,逐渐形成了具有地方特色的广式腊味,番禺地区(含今广州市大部)的腊味也正是广式腊味中的代表。番禺民间长期流传着“秋风起,食腊味”的风俗,不少广府菜式的制作都离不开腊味,腊味制品已经成为人民日常饮食生活中的一部分,并产生了许多与腊味相关的文化,反映了岭南古代的物产、商业等情况,具有重要的历史文化价值。 广州市番禺食品有限公司旗下自创传统品牌“禺山”腊味受民众喜爱,拥有广大的消费市场,逐渐通过宣传、文化交流等方式,对其他地域产生着影响。

腊肠制作 扒金山 “扒金山”是用土鲮鱼胶堆成小山状,底部用一块生菜叶托着,周围是清水火锅,吃的时候用勺子将鱼胶刮入水中煮熟。“扒金山”这个名字的由来,除了和鲮鱼胶堆积成山的形状有关之外,还因为粤语中的“扒”有着财源滚滚、兴旺发达的美好寓意,人们就用“扒金山”来命名这道菜,形象地展示了用勺子将鲮鱼滑刮到火锅中的动作,还体现了一种烹饪技法。这道特色美食经番禺宾馆改良后,集传统岭南文化于一身,与现代饮食文化相融合,深受食客青睐,连续多年在各大美食节上引起轰动,大放异彩,多次成为省、市、区对外接待的一道名菜,是番禺宾馆名副其实的“镇店名菜”。

扒金山 港式茶餐厅文化 “冰室”起源于广州,本是指售卖冷饮、冰淇淋、沙冰等冷冻食品的场所,也被称为“冷饮店”。在20世纪四五十年代,“冰室”传入香港,并慢慢流行起来。香港早期的冰室受英式饮食文化影响,主要提供奶茶、咖啡、汽水等饮料,以及雪糕、三明治及多士等餐点。后来,应大众消费者的需求,平民化的冰室陆续出现,这就是茶餐厅的前身。 茶餐厅自60年代兴起,糅合了粤式饮食及西方文化,又将港式冰室及酒店、西餐厅饮食文化融合,成为香港独有的饮食文化。 在20世纪90年代,香港影视文化在内地的风靡,加上香港回归的时代背景,为香港文化输入内地创造了绝佳的时机,当时有很多人捉住机遇到内地创业,港式茶餐厅也因此被带来了内地。例如在市桥西丽的大哥茶餐厅的创始人容太便成为抓住机遇,成为到内地开港式茶餐厅的“第一代”们。 一开始番禺的茶餐厅很少,民众对茶餐厅的接受度不算很高。随着人口变迁和香港文化的进一步传播,广府饮食文化和香港饮食文化的融合,加上民众对于新鲜事物能快速接受,就逐渐接受了茶餐厅。 时代还在进步,“港式”与“广式”的混搭,催生出更多的融合饮食文化。茶餐厅是市井味道和文化的代名词,也是融合创新、兼容并蓄的大湾区饮食文化的体现。

茶餐厅菠萝油 优学市桥 知识就是力量,教育要从孩子抓起,市桥弘扬着古老的中华文化的同时,拓路前行,探索科学技术前沿。市桥街的教育环境良好,从幼儿教育到中学,共有广东省标准化、广州市规范化校(园)23所,仲元中学高考成绩多年处在广州市的领先位置。

北城幼儿园开笔礼(北城幼儿园供图) 传统文化,浸润人心,融入学校教育过程 北城幼儿园充分开发运用本土化资源,围绕“文化育人 润泽童心”教育理念形成文化育人办园特色,致力开发岭南本土文化育人课程,形成以灰塑为主打,一班一特色的艺术活动,让幼儿通过参与活动提升对美的欣赏和表现能力。 市桥中心小学是广东省第二批中华优秀文化传承学校、广州市非物质文化遗产传承基地、番禺区非物质文化遗产传承基地,多年来一直致力推动非遗项目的保护与传承工作。通过开展非遗进校园活动、成立非遗项目特色学生社团、举行非遗体验活动等途径,传播非遗文化知识。目前,广绣、扎染、剪纸和粤剧等已成为学校特色。 市桥南阳里小学是一所百年老校,在乒乓球、游泳、田径、轮滑等几大体育项目都各具特色,其中游泳、乒乓球成为广州市传统项目学校。发展体育项目的同时,南阳里小学在推动传承和弘扬中华优秀传统文化工作方面成绩斐然,在2022年6月成为第12所番禺区少儿戏曲传承基地学校,让校园成为弘扬优秀传统文化的重要阵地,成为涵养戏曲文化的重要载体,从而传承弘扬戏曲文化精粹,培育学生戏曲素养,营造浓厚的校园艺术氛围。

中心小学扎染(中心小学供图)

粤剧《花木兰巡营》剧照(南阳里小学供图) 体教融合,以体育人,关注学生体质发展 市桥先锋小学是一所百年老校。在20世纪90年代初,先锋小学就把轮滑列为重点发展的学校体育项目,是当时区域内最早把轮滑教育列为学校教育项目的学校,培养出中国第一个轮滑世界冠军范楚倩。在2016年,先锋小学提出“踩着轮滑传承‘三堂凤舞’”的创新思维,获评市桥唯一一个民俗文化“三堂凤舞”传承基地,让先锋轮滑再添文化内涵。近年来,先锋轮滑确立了以竞赛促教育质量、走先锋轮滑教育的高质量发展之路,以进一步强化先锋轮滑品牌力。 市桥北城小学在创办之初就确立足球为学校体育特色项目,经过30多年的发展,已成长为广州市传统项目(足球)学校、全国青少年足球活动布局学校和全国青少年校园足球特色学校。学校紧紧围绕校园足球活动组织形式开展活动,培育学生的足球兴趣素养,深化足球特色。多年来北城小学向国家、省、市等高一级运动队输送多名较高水平的足球运动员,包括陈志钊、梁学铭、蔡子立等,其中陈志钊、梁学铭还曾分别入选国家队和国家青年队。

先锋小学轮滑(先锋小学供图) 北城小学足球(北城小学供图) 打造品牌,激发动力,推动学生个性发展 市桥桥城中学由创办至今,中考成绩一直处在番禺区领先位置。桥城中学践行“人人皆可成为达人”的办学理念,努力打造“达人教育”的特色品牌。每个学期都会开设近60门选修课和十几个学生社团,为全体学生提供适合自己兴趣特长发展的平台。其中,桥城中学管弦乐队成立于2015年,曾多次参加音乐交流活动和比赛,获得社会各界高度好评。 市桥星海中学则是以音乐为特色,以“加强校本教研,开发校本课程;强化音乐特色,打造星海品牌;实现和谐发展,保持良性循环”为长期办学目标。以音乐纯洁道德,以音乐丰富精神,以音乐开启智慧,以音乐健全体魄,通过音乐育人来促进师生的全面发展。 广东仲元中学是纪念中国民主革命元勋邓仲元先生的名校,是国家级示范性高中、中国百强中学。学校的“君子之风教育”被列为广州市特色学校重点立项项目,已开发如《现代君子礼仪》《古琴》《编藤》《压花》《剪纸》《文化番禺》等特色课程。课程传统而时尚、民族而多元、丰富而别致,着力培养师生现代君子修为,满足学生个性化精神需求。

星海中学(星海中学供图) 乐创市桥 市桥的经济发展主要围绕第三产业。作为番禺“老中心”,市桥早期的商业发展以临街散铺、专业批发市场、传统百货商店为主,仅能满足居民的基本生活需求。随着商业蝶变升级,钻汇广场、番禺永旺梦乐城、基盛万科里等购物中心的出现,都反映了市桥的商业定位的改变。同时利用区位优势引入更多经济总部以及创意文化园,推动文创产业的发展。

西坊大院(西坊大院供图) 西坊大院 西坊大院文化创意园位于番禺市桥街,占地3万平方米,建筑面积超过5万平方米,前身是1958年建立的番禺县国营农副产品综合加工厂,是番禺工业经济的起源之地。经过改造,挖掘保留重现历史文化,满足相应的功能性和安全性,成为了番禺市桥周边新晋的网红打卡地,许多游客慕名而来。 西坊大院对非遗文化格外关注,建设了非遗文化工艺街、非遗文化体验区等非遗空间,邀约了广绣、漆艺、广彩瓷等非遗手工艺人进驻,为非遗文化提供展示空间,举行非遗文化展览。在2021年,西坊大院被授予“番禺区非物质文化遗产传承基地”牌匾。 值得一提的是,西坊大院有一个极具特色、古色古香、层次分明的书店——米谷书店,吸引了许多读者前来拍照打卡。书店采取立体中空塔式设计,拥有30米高的围合型书塔和金字塔式的玻璃天窗。其中,设有书廊阅读区、中庭天际云讲区、书香分享区、儿童阅读区、红色书屋、阅读休息区,光影错落,书香满溢。书店会定期邀请线上线下各大领域的知名网络博主及达人举办各种分享活动。米谷书店在2022羊城书展期间,入选广州首批公共阅读空间试点名录,推动“书香羊城”全民阅读,更好地满足民众精神文化生活需要。 西坊大院集人文商业、社区休闲、旅游观光等多功能于一身,更易于与市桥地铁商圈的规划无缝衔接,有望成为市桥乃至番禺区的一大亮点特色。

西坊大院(西坊大院供图) 番禺广场 番禺广场地理位置优越,位于市桥街东南部、紧邻区政府,是重要的交通枢纽,目前地铁3号线、18号线和22号线已建成通车,未来五轨交汇的湾区枢纽中心正逐步兑现。地铁3号线链接着多个交通枢纽,是为广州市最繁忙的地铁线路;地铁18号线作为国内首条时速160千米的全地下市域快线,建成部分已连接广州主城区和南沙自贸区,南延段计划连接中山、珠海;地铁22号线则将通过链接多个大型交通枢纽,串联起广州、东莞、深圳三大都市,并与地铁18号线交汇于番禺广场,构成“轨道上的大湾区”。 《番禺广场及周边地区控制性详细规划》提出将对番禺广场周边进行TOD模式开发,即以公共交通为导向的发展模式。在以公共交通枢纽为中心的半径约400-800米的范围内,将各种用途设施及公共空间进行复合型布局,形成以道路为轴线的紧凑型市区,实现“地铁综合交通物业”的综合开发。番禺广场及其周边地区将通过交通组织、开敞空间、空间形态、地下空间四大策略进行提升。 从定位来看,番禺广场将成为以交通枢纽、行政办公、文化休闲、商业商务等多功能为一体的番禺未来新中心。通过建成7个下沉广场,整合3条交通动线,联动5大交通设施,综合利用轨道、公交、有轨电车等通行资源,缩短换乘距离和时间,实现高效便捷交通。还将引入图书馆、文化设施及游憩设施,打造平康公园-区政府-中央公园-市桥水岸的2公里长活力多元的城市中轴,从相对单一的行政商务区转变为复合综合型公共中心,为市民提供内涵丰富、绿色便捷的城市生活及文化活动空间。

番禺广场 市桥商圈 市桥商圈是番禺最早形成规模的成熟商圈,主要以易发街、大北路、延伸至钻汇广场及周边区域为主。 易发商业街东起桥兴大道、西临光明路、南临禺山大道、北至繁华路,紧邻还有番禺宾馆,附近有友谊商店、新大新百货、禺山商场等商业机构,是市桥内成熟的商业地段。易发商业街的前身是番禺易发商场,在20世纪80年代初到90年代中期,易发商场经营各种电器产品,由于款式新颖、价格实惠,来自全国多家商户汇聚于此,可谓盛极一时。当时人们把易发商场称为番禺老板的“黄埔军校”。 后来,深圳大型水货市场崛起、电子商务的发展等原因,易发商场逐渐淡出人们的视线。在2004年,易发商城推倒重建;一年后,新的易发商业街开始试营业。易发商业街作为番禺第一条商业步行街,引领全新商业模式,成为当时番禺城市的新地标。易发商业街自2005年开业以来,培育了一大批的商业人才,带动了周边多个商业项目的升级改造,让市桥中心的商业环境和气氛得到了提升,对推动番禺区第三产业特别是商贸服务业的发展作出了积极的贡献。 钻汇广场始建于2005年2月,是番禺区首个地铁上盖(广州地铁3号线市桥站)的商业项目。钻汇广场是以番禺珠宝产业为背景,集精品珠宝、婚庆、时尚女装、休闲餐饮等特色于一体的主题商业广场。随着市场经济的发展、消费者需求的多样化,钻汇广场依托广州城市的发展,打造钻汇智慧商圈·互动社区平台。 钻汇广场属于广州市钻汇商贸集团有限公司的商业板块之一。集团董事长陈元兴是印尼华侨。在20世纪80年代,中国改革开放、经济建设的高速发展引起了陈元兴的关注,乘着改革开放的东风,陈元兴把在香港红磡的珠宝生产车间整体搬到了番禺。当时由陈元兴亲自带队,将传统、宝贵的珠宝制作工艺传授给当时在内地招收的学徒们,并且把完善的珠宝产业生产管理体系输送到番禺的工厂。在陈元兴的带领下,钻汇集团不断壮大,规模和服务不断优化,成为一家集珠宝首饰供应链管理、品牌设计营销、产业园区运营、商业配套服务的集团公司。

钻汇广场(钻汇集团供图) 乐活市桥 番禺历史文化底蕴深厚,拥有2000多年的悠久历史,曾是海上丝绸之路的起航站,也是岭南文化的发祥地。而市桥的民间艺术丰富多彩,是番禺民间艺术的重要发源地之一,书法美术、曲艺弹唱、舞蹈健身私伙局等群众性文化团体蓬勃发展,具有浓厚的文化氛围。 市桥醒狮 市桥醒狮,是广东醒狮拓展项目,区级代表性项目名录,包括市桥街辖区内的珠坑、黄编两地醒狮。近代以来,市桥周边乡村民众在喜庆节日期间一直有在诞会等民俗活动中进行醒狮游行的传统,而后慢慢发展为带有特色的市桥醒狮。在1949年后珠坑村和黄编村组织成立了醒狮团,开始在十乡会等民间活动中表演,市桥醒狮从民间自发的健身娱乐活动转变为有组织的群众活动。市桥醒狮的表演追求趣味、刺激,技术动作多在高桩和半空间进行。其中珠坑龙狮以高桩表演为主,“南狮峻岭显雄风”等高桩套路成为其招牌套路;黄编醒狮出狮时保持昂扬姿态,以一板一眼的武术功架,作出跳跃、猛扑的动作,尽显狮王的刚健威猛。市桥醒狮现有传承人陈盛照、陈嘉裕、苏炳松、苏嘉贤、苏嘉涴等。

市桥醒狮(谭若锋摄) 三堂凤舞 三堂凤舞是武术和舞蹈表演兼备的古老民间艺术。番禺的凤舞以市桥三堂圩最有特色,分为《巡游》与《盘山》两段,巡游以一凤鸟模型为主体,带领百种飞鸟彩灯和各式鱼灯,吹吹打打环市巡游,游毕即进入一空旷地带,环绕《凤凰山》飞行三周,然后偃旗息鼓,由一名梳丫角头髻的少年独奏洞箫,引凤起舞,舞毕金鼓齐鸣,百鸟灯、鱼灯一跃而出,环绕凤鸟嬉戏游乐,凤鸟则展翅扬威,引吭高鸣,最后在百鸟的簇拥下,登上凤凰山,造出《百鸟朝凤》的图案。 市桥街轮滑走在全国前列,作为全国滑轮之乡,在2000年,市桥文化站与市桥先锋小学轮滑队联合创作,在继承古老凤舞的基础上,打造出新的轮滑凤舞艺术形式,组建了先锋小学 “三堂凤舞队”,创新地传承了市桥民间艺术“三堂凤舞”。

三堂凤舞的创新传承 市桥广绣 广绣,全国四大名绣之一,始于唐朝,至今具有一千多年历史。广绣是广州府刺绣的简称,与潮绣合称“粤绣”,是流传于南番顺等以广州为中心的珠三角民间刺绣工艺的总称;在清代,广州府番禺县一带,是著名的广绣之乡。 市桥广绣,是区级代表性项目名录(广绣扩展项目)。在20世纪50年代,市桥妇女多以绣花为副业,产品多销往国外。后因机绣的推广,逐渐式微。近年来,黄洁明等广绣艺人积极传承,使之得以复兴。市桥广绣构图饱满,形象传神,纹理清晰、色泽富丽、针法多变,以花鸟、人物、瓜果等题材为主,设色鲜明艳丽,大量发挥补色的对比作用,着力渲染吉祥欢快、生机勃勃的气氛。广绣区级代表性传承人黄洁明,师从广绣大师许炽光,掌握传统广绣的二十多种针法和技法,其作品是“画”与“绣”的有机结合,同时培养出马佩琼等优秀徒弟,并致力于在校园和社区宣传推广广绣文化,在番禺及广州地区有一定的代表性和影响力。

灰塑 灰塑,是岭南地区独特的传统建筑装饰工艺。灰塑工艺历史悠久,始于唐代,明清两代是灰塑艺术的鼎盛时期,黎文源、黎普生、杨瑞石等人便是清末杰出代表,广东四大名园、广州陈家祠等艺术建筑,都有这些人的作品。广东人在营造房屋时,因地制宜,物尽其用,将糯米浆、盐、红糖添加到贝灰、石灰主体材料中,创造出灰塑这门工艺。灰塑大量留存于祠堂、书院、私塾、文塔、广府民居等建筑之中。其主要用在门额窗框、山墙顶端、屋檐瓦脊、亭台牌坊等美化装饰,与传统的岭南建筑三雕(砖雕、石雕、木雕)齐名。原材料主要以石灰为主,具有耐酸、耐碱、耐高温、防水、防台风等特点。灰塑的色彩搭配喜用红、黄、绿三色,出彩夺目,在青砖墙、碌灰筒瓦面的色彩基调里特别明显。为适应建筑风格的需要,也会采用“素胎”的表现形式。番禺灰塑作为岭南建筑装饰艺术的一个载体,记录着番禺岭南文化的变迁。 灰塑市级传承人崔镜兴,市桥街沙墟一村人,曾师从著名画家麦英联学习国画,1975年跟随番禺本土灰塑老艺人陈大朱参与古建筑修复和营建。1982年开始独立参与余荫山房、陈家祠等广州及珠三角地区灰塑修复工程。崔镜兴一直致力于古建筑中的灰塑修复以及灰塑作品的创作,逐渐形成自己的风格。与此同时,崔镜兴还致力于广州灰塑的传承与传播工作,并多次参加区内外多个大型活动和灰塑培训班,向现场观众展示、传播灰塑技艺。

灰塑 其他非遗传承人 市桥沙墟村还有一名非遗传承人崔俊贤,是番禺区区级非物质文化遗产龙船头、尾雕刻工艺项目代表性传承人。番禺区南村镇员岗村梁氏传统龙船头、尾制作技艺第四代传人,师承员岗村龙船头、尾制作技艺大师梁镇洪先生。

龙船头、尾雕刻(崔俊贤供图) 兼收并蓄的文化

番禺基督教历史展馆(陈育安摄) 在传承民间文化艺术的同时,有着兼收并蓄的多元文化,具有极好的多元文化特征。 番禺基督教历史展馆是一座有百年历史的建筑,坐落于市桥街大南路,1920年3月落成启用。新中国成立后,在政府宗教政策的保护帮助下,这座建筑历经数十年社会变化而外貌如初。2019年,番禺基督教历史展馆进行重修,面貌焕然一新。番禺基督教历史展馆见证了一种外来文化的发展,更是体现了兼收并蓄、海纳百川的文化的包容性和融合力。 群众体育发展 足球是世界上最受欢迎的运动,番禺区向来有比较浓厚的足球文化,有着广泛的热爱足球运动的群众基础。随着粤港澳大湾区的建设不断推进,足球交流已成为三地民间交流最为热络的方式之一。 20世纪90年代就已是一名成功的企业家、现任广州番禺区体育总会会长的冯庆华一直致力于推动粤港澳大湾区的足球文化交流,梦想是通过足球,让粤港澳三地的人更相亲、情更近,通过推动粤港澳民间足球的交流、在比赛中增进友谊、加深了解、尽情享受体育的快乐。 冯庆华小时候曾在番禺读体校,即使后来经商,也放不下对体育的热爱。他创办木生缘足球俱乐部及200余亩的专业训练比赛场地,建设了珠三角城市中心最大的连排足球场,每年在足球场投入500万元人民币左右,足球场每天都有众多足球爱好者前来踢球,培养了数以千计的青少年后备力量及专业的教练人才。

位于城区中心的市桥星海公园(杨达超摄)

附件: |

【本文地址】

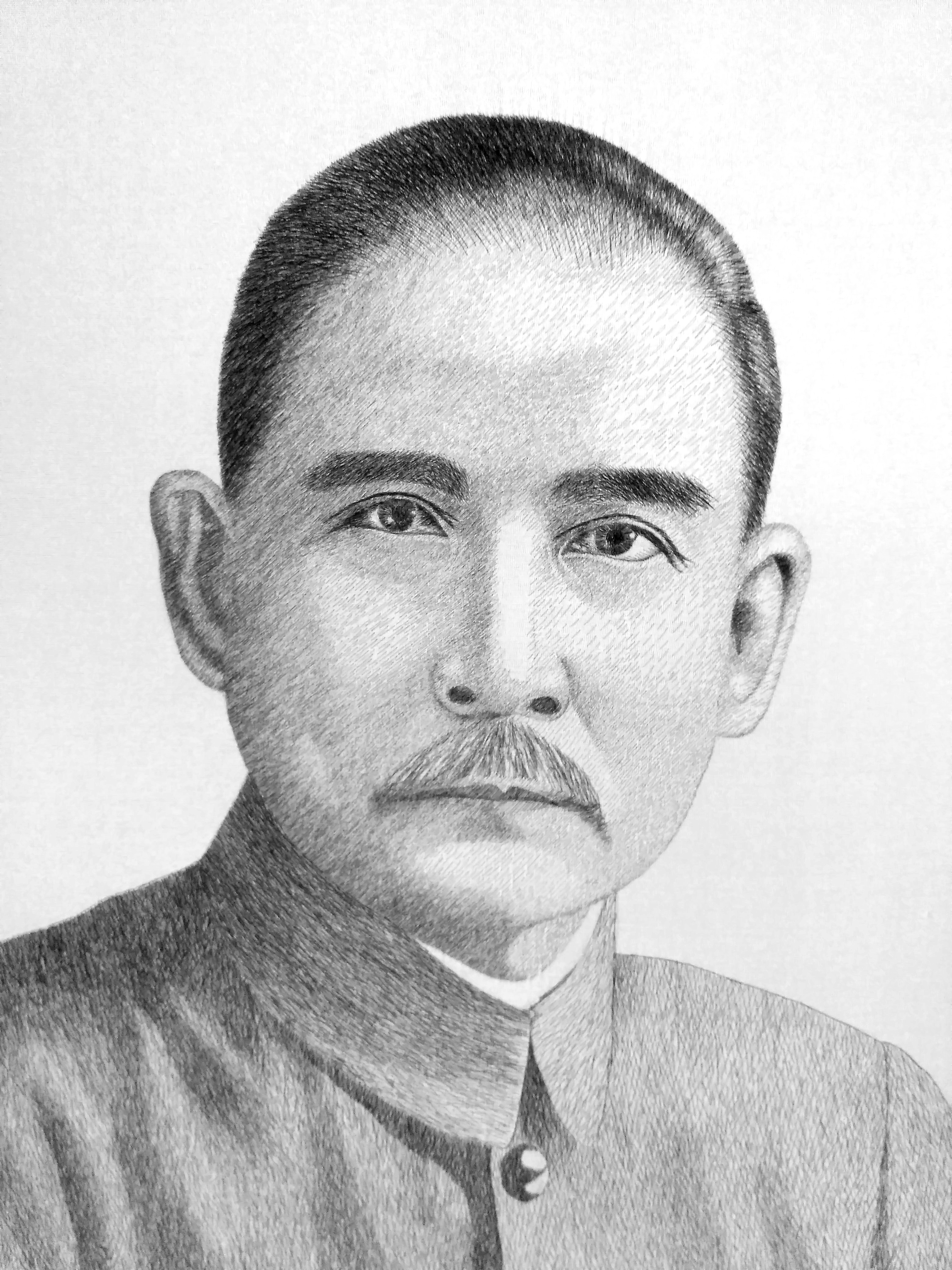

《孙中山先生发绣像》(马佩琼作品)远看像摄影作品,近看俨然一幅精美的素描画,人物棱角分明,明暗丰富,生动传达了孙中山先生的睿智和坚毅的人物形象特征。该作品于2016年11月在广州非遗创意赛-----广绣风评比中,获得最佳技艺奖。

《孙中山先生发绣像》(马佩琼作品)远看像摄影作品,近看俨然一幅精美的素描画,人物棱角分明,明暗丰富,生动传达了孙中山先生的睿智和坚毅的人物形象特征。该作品于2016年11月在广州非遗创意赛-----广绣风评比中,获得最佳技艺奖。

木生缘足球俱乐部(木生缘足球俱乐部供图)

木生缘足球俱乐部(木生缘足球俱乐部供图)