| IPCC《气候变化2021:自然科学基础》报告发布 | 您所在的位置:网站首页 › ippc简称 › IPCC《气候变化2021:自然科学基础》报告发布 |

IPCC《气候变化2021:自然科学基础》报告发布

|

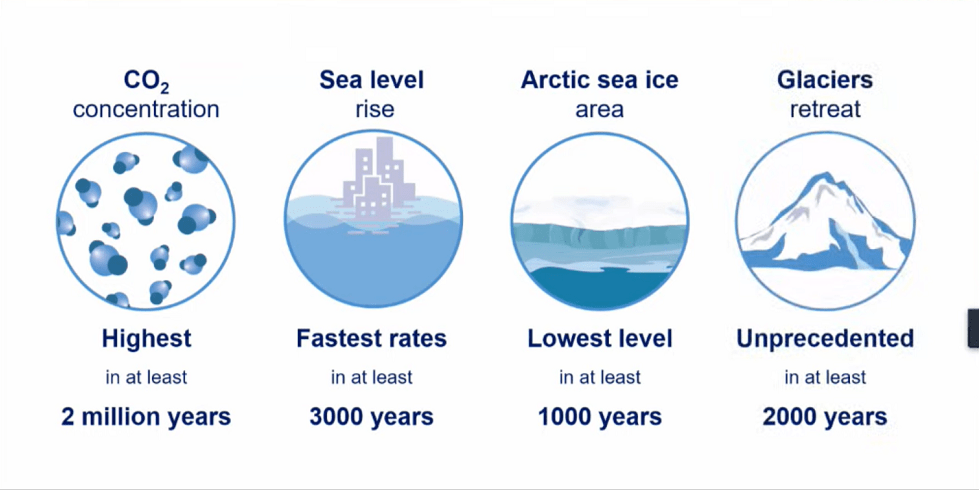

2. 人类影响造成的气候变暖正以2000年以来前所未有的速度发生。 3. 观测到的气候变化主要由人类活动导致的排放所驱动,同时部分温室气体导致的全球升温被气溶胶产生的冷却效应所掩盖。 4. 气候系统整体所发生的近期变化的规模以及气候系统具体方面的现状都 是过去几个世纪甚至几万年所未见的。具体而言, 2019年大气中二氧化碳的浓度达到过去200万年的最高水平;2020年夏天,北冰洋海冰面积是过去1000年中的最小水平;自1950年以来全球几乎所有冰川同时在退化,且退化速度乃过去2000年里所未见;自1900年以来全球平均海平面上升速度是过去3000年中最快的水平 。 5. 人类活动引发的 气候变化已经在影响全球所有地区所发生的的许多极端天气与极端气候事件,包括热浪、强降雨、干旱、热带飓风。具体而言,气候变化已经造成东亚、东南亚和南亚等区域极端高温、极端降水的频次增加。对东亚地区来说,农业和生态干旱(ecological drought)的频率也已经受到气候变化影响,在过去的观测中有所增加。 6. 基于科学和技术的进步,与AR5相比,《报告》提供了 最佳的全球气候敏感性(climate sensetivity)估算,即在全球二氧化碳排放水平较工业化前水平翻倍的情景下,全球平均温升将为3℃,置信区间为2.5℃到4℃。

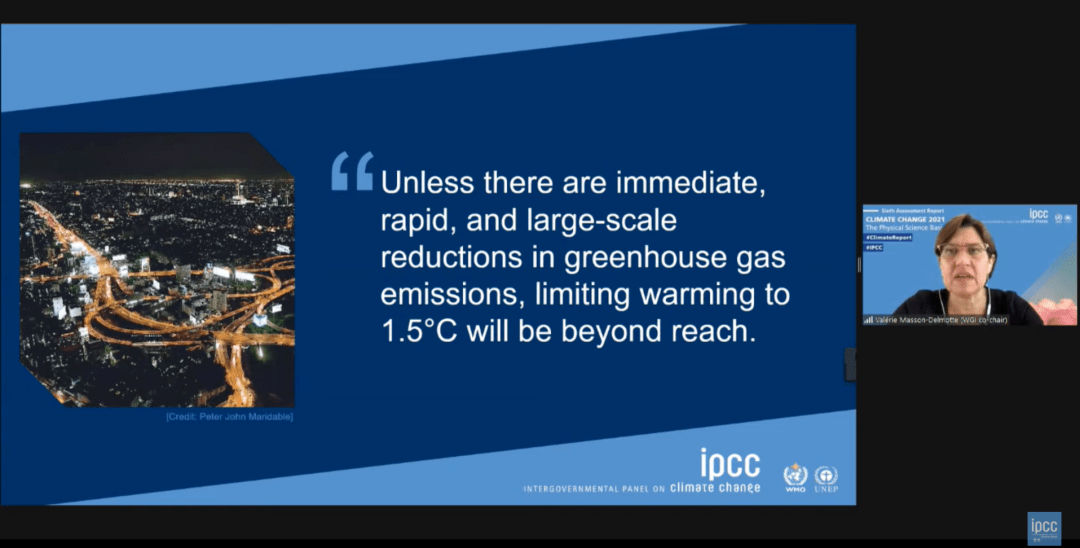

人类活动导致大气层、海洋和陆地变暖,大气圈、海洋、冰冻圈和生物圈都发生广泛而快速的变化 | 来源:IPCC《气候变化2021:自然科学基础》报告 可能的气候未来: 7. 在五个排放情景下,到本世纪中叶全球地表温度都将继续上升。除非在未来几十年里采取深度减排措施,否则全球1.5℃温控目标乃至2℃目标将无法实现。具体而言,在最低温室气体排放情境下,本世纪末全球平均气温与1850-1900年间的水平相比,非常有可能升高 1℃-1.8℃(最佳估算1.4℃)。 其他排放场景下,全球平均气温预计将在本世纪中叶突破1.5℃,并持续升高,最高升温幅度可能达到5.7℃。这比《巴黎协定》中在本世纪末争取将升温幅度控制在1.5℃之内的目标有所提前。 8. 气候系统的许多更明显的变化与全球变暖加剧直接相关。全球变暖每增强一点,区域内平均气温、降水和土壤湿度的变化就随之更为显著。全球变暖的每一个增量都意味着极端天气发生频率和强度预测的增加,包括极端高温、海洋热浪和强降水的频率和强度增加,部分区域农业和生态系统干旱及强热带气旋频次的增多,以及北极冰盖和冻土层的减退等。 9. 预计持续全球变暖将进一步 加剧全球水循环,包括增加其波动(variability)、全球季风降水的强度、以及干旱和洪涝的严重程度。 10. 随着二氧化碳累计排放量不断增加, 海洋和陆地的碳汇作用会有所减弱。 11. 因过去及未来即将发生的温室气体排放而造成的 许多变化在未来几个世纪到上千年内都不可逆转,特别是给海洋、冰川和海平面造成的变化。 用于风险评估和区域适应的气候信息: 12.随着全球变暖,全球所有地区预计都将经历 多重气候影响驱动因素(Climatic Impact-drivers,包括冷热、干湿、雪冰、风、海岸和海洋、公海及其他) 的变化。面临复合极端天气事件的多重变化,与1.5℃的温升相比,2℃温升时气候影响驱动因素的变化将更普遍和强烈。 气候变化减缓: 13. 从自然科学的角度来看,将人类活动导致的全球变暖限制在特定的水平需要限制二氧化碳累计排放量, 至少在本世纪中叶实现二氧化碳的净零排放,同时大力减少其他温室气体的排放。此外,采取有力的、快速的且持续的 甲烷减排行动也 具备减缓和改善空气质量的双重效应。 创绿观察

来源:IPCC报告发布会 我们已经身处1.2℃温升下的世界,人类社会、自然生态系统正遭受着愈加严峻的冲击,增强气候变化适应力迫在眉睫 进入第六个评估周期,气候变化的关键指标进一步恶化,其影响也愈演愈烈,气候变化这一“灰犀牛”正在加速奔向人类。根据世界气象组织(WMO)《2020年全球气候状况》,2020年是有记录以来三个最暖年份之一, 2020年全球平均温度比工业化前水平高出了1.2℃,大气二氧化碳浓度已超过410ppm(根据科学界预测,大气CO2浓度如果保持在350ppm左右,则全球升温幅度会保持在1℃左右,如果保持在450ppm以下,则有50%的机会将全球平均气温稳定在比工业化前增加2℃的水平)。这样的温升及其带来的气候影响可能会造成诸如海洋持续变暖、海平面上升、冰冻圈风险加大以及洪水和干旱事件频发等系统性冲击。 气候变化引起全球范围内极端天气的频度、烈度和强度不断上升,给人类社会和自然生态系统造成灾难性后果,脆弱人群首当其冲。 中国河南郑州发生“千年一遇”暴雨,7月20日8时起,郑州城区局地24小时降水量高达657毫米,与该地全年平均降水量持平。强降雨过程给当地的供水供电基础设施带来严重冲击,导致当地出现断水、断电以及断网,加剧了应急救援以及居民求救与自救的难度。截至8月2日,此次暴雨已致302人死亡,50人失踪,直接经济损失达到1142.69亿元。同一周内, 印度也经历了50年来的最强降雨,持续暴雨引发了洪水、山体滑坡和泥石流等一系列灾害,造成印度西部马哈拉施特拉邦至少138人死亡,9万人被迫转移。而此前数周, 西欧多地也突发暴雨,继而引发洪水、泥石流等次生灾害。洪水突破了城市防线,淹没大片房屋、街道,造成大量居民断电、断水。截至7月19日,德国遇难人数已接近200人。毗邻的南欧正在遭遇极端热浪袭击,8月3日, 希腊和土耳其一些地区的气温超过46℃,突破当地历史极值,引发毁灭性火灾,目前已经累计造成十多人死亡,上万人流离失所。北方的 西伯利亚六七月份地表持续高温,野火形成的烟羽(smoke plumes)已经开始影响阿拉斯加国际日期变更线区域的空气质量。 1.2℃温升的世界图景之下,极端天气正在“常态化”,成为人类社会必须时时面对的生存危机之一。

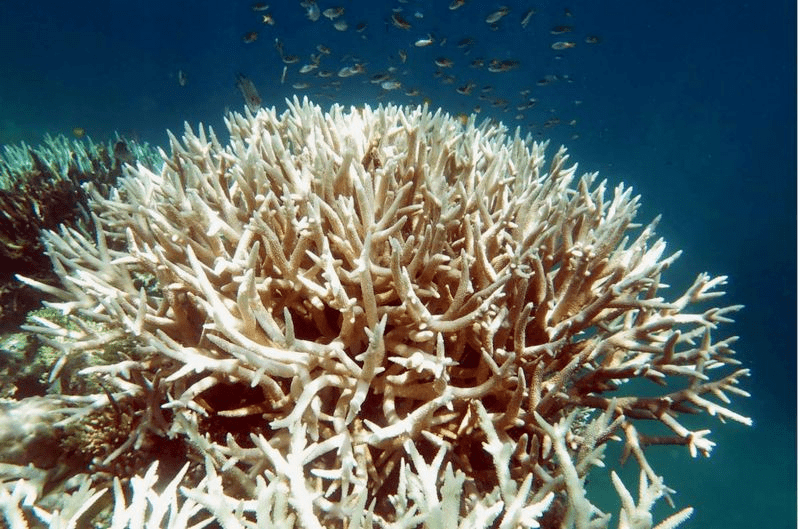

土耳其山火|来源: Getty Image 气候变化对生物多样性所涉及的基因多样性、物种多样性和生态系统多样性造成了全面影响,已经成为 生物多样性锐减的主要威胁之一。2020年世界自然基金会发布的《地球生命力报告》显示,全球各地监测到的“哺乳类、鸟类、两栖类、爬行类和鱼类的物种种群规模平均下降了68%(截至2016年)”。 面对气候变化给生物多样性带来的巨大威胁,生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台(IPBES)主席沃森爵士表示:“物种、生态系统和遗传多样性的丧失已经成为人类福祉的全球性和代际性威胁。保护大自然对人类的宝贵贡献将是未来几十年的决定性挑战。” 随着气候变化对自然生态系统和人类社会的冲击不断增加, 世界遗产地也因此受到冲击。气温上升、冰川融化、海平面上升、海岸侵蚀、多发气象灾害等都对世界自然和文化遗产的留存和保护有着显著危害。对 自然遗产来说,自然环境的改变意味着生物生存环境的改变,可能造成当地物种被迫迁徙甚至灭绝。世界自然保护联盟(IUCN)的研究指出,三分之一的世界自然遗产地正受到气候变化的威胁。气候变化引起海水温度上升,导致珊瑚及其体内的共生藻类死亡,仅剩下透明的珊瑚虫和珊瑚的骨骼,呈现出白骨森森的颜色。据统计,世界遗产之一的大堡礁自1998年起经历了五次灾难性白化事件,且频率在不断提高。

白化的珊瑚| 来源:BBC 对 文化遗产来说,温度湿度剧烈变化等因素对历史建筑的保存危害极大,极端天气及其伴随的洪涝和干旱则可能会造成瞬时的、难以逆转的物理损害。在刚刚过去的暴雨中,郑州市、洛阳市、巩义市、新乡市等文物密集地区遭受了严重灾害。河南省文物局局长发出恸哭,“文物人太累了,我没有办法抢救所有文物,我没有办法保障文物不受损,作为文物工作者,文物的安全比我们的生命更重要,我泪流满面……”尽管文物工作者在暴雨如注中冒着生命危险保护文物安全,但此次受灾仍导致荥阳故城的城墙多处受损、巩义北宋黄陵部分墙体坍塌、郑州商城遗址部分段墙体剥落等不可逆损害。 2016年,联合国教科文组织(UNESCO)、联合国环境规划署(UNEP)以及忧思科学家联盟(UCS)共同发布报告,指出气候变化已经成为威胁世界遗产最重要的因素之一。2021年召开的第四十四届世界遗产大会通过了《 福州宣言》,《宣言》“铭记并见证气候变化导致的极端天气、自然灾害和其他负面影响日益频繁,也进一步加剧了人口增长、快速城市化和城市发展规划不足等文化和自然遗产保护面临的其他长期挑战;并强调生物多样性的丧失和生态系统的退化对人类生存和发展以及世界遗产保护构成重大威胁。”

来源:IPCC报告发布会 科学已经非常明确了,我们需要坚定不移的采取应对气候变化行动,极大改善人类社会与自然系统对气候变化的适应力,并增强气候减缓的雄心与力度。这需要各国、各级政府、商界、金融机构、社区与个人的共同行动,在此过程中决策者的领导力至关重要。 清晰的科学是决策的基础,但从科学评估到政策再到实施,需要决策者与施政者的决心、魄力与执行力。IPCC报告是全球气候治理的重要推动力,几乎每一次IPCC提供的科学事实,都能成为随后的国际气候治理与各国气候政策的制定提供重要的科学支撑。然而面对气候危机,目前全球的气候减缓、适应、资金、技术方面的目标雄心与行动力度都远远不足。目前大部分国家尚未制定并提交增强的国家自主贡献方案(NDC)以及中长期发展战略(LTS)。发达国家向发展中国家每年提供1000亿美元资金的承诺尚未兑现。减缓与适应政策、资金与行动力度还不平衡。碳排放总量占全球80%左右的G20国家仍然在向化石燃料提供大规模的补贴。 因新冠肺炎疫情而延期一年的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议(COP26)即将于11月底召开, 各国作为《巴黎协定》缔约方亟需在COP26前正式提交新的、强化的国家自主贡献(NDC)和本世纪中叶长期发展战略(LTS),以确定未来数十年的气候目标和气候行动。在此过程中, 发达国家亟需为最不发达国家等脆弱贫困国家提供资金、技术与能力建设的支持。除了非国家行为主体之外,各国的州省市等 地方政府、金融机构、投资者、企业均需正视气候变化的风险,一方面共同推动经济社会的低碳乃至去碳化发展,另一方面增强适应气候变化的韧性。 创绿研究院气候组表示:“IPCC报告再次揭示了气候变化危机迫在眉睫这一科学共识,其影响遍及全球。报告为全球提供了更明确的气候科学评估,同时为各国决策者提供了更清晰的施政参考。毋庸置疑,应对气候危机需要决策者坚定不移推动气候减缓与适应在社会经济发展决策中的主流化。各国领袖亟需把握机遇, 在G20峰会期间明确淘汰鼓励浪费的化石燃料补贴的时间表和路线图,并在年底格拉斯哥气候大会(COP26)前公布更有力度的国家自主贡献方案与长期发展战略文本,以指引全社会各部门凝聚共识,携手迈向零碳排放未来。” 小贴士 关于IPCC IPCC由联合国环境规划署(UNEP)和世界气象组织(WMO)于1988年共同创立,作为 政府间科学机构,旨在定期向决策者提供有关当前气候变化物理科学及其潜在环境和社会影响的科学评估,并提出适应与减缓气候变化的建议,为政策制定者提供决策参考。IPCC本身不开展独立研究,而是负责定期评估全世界经过同行评议后发表的最新气候变化科学技术和社会经济文献。IPCC作为政府间机构,其评估报告的范围界定、作者提名、报告评审、以及最终报告文本的接受、通过和批准,都有各国政府的参与。 由于兼具科学和政策,IPCC能够为决策者提供严格、均衡的科学信息,因此,通过批准IPCC报告,各国政府均认同其科学评估的权威性。 关于IPCC第六次评估报告编写过程 IPCC评估报告一般分为四部分, 第一工作组报告,聚焦气候变化的 自然科学基础; 第二工作组报告,聚焦气候变化 影响、适应及脆弱性; 第三工作组报告,聚焦 减缓气候变化;以及 综合评估报告及其决策者摘要。 本次《报告》共有来自65个国家的234位科学家作为作者和评审员参与编写,其中41%的科学家来自发展中国家,包含15名中国作者,分别参与了《报告》大部分章节的编写与评审。此次发布的《报告》是IPCC第六次评估报告(AR6)的第一部分,从2017年起草大纲至今,总共经历了四次主要作者会议和三次专家与国家评审,共评估超过14000篇论文和研究,收到78034条评审意见。 与此前的评估报告相比,《报告》的结构体现出一种更协调和融合的趋势。《报告》共包含12个章节,涵盖11个主题,分别关注了目前气候系统的变化以及人类活动对气候的影响,通过情景预测和近期信息对未来的全球气候进行了展望,收集了包括全球二氧化碳浓度、其他生物地球化学循环以及短生命气候胁迫物质等方面的信息,梳理了海洋、冰冻圈和海平面的变化,强调了区域性的气候变化,提供了可以用于评估风险和地区影响的气候变化信息,为减缓和适应气候变化风险解决方案的提出作出了贡献。 IPCC第六次评估报告的发布时间表: 1. 2022年2月:第二工作组报告:《气候变化2022:影响、适应和脆弱性》(AR6 Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability) 2. 2022年3月:第三工作组报告:《气候变化2022:减缓气候变化》(AR6 Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change) 3. 2022年9月:综合报告:《气候变化2022:第六次评估周期综合报告》(AR6 Synthesis Report: Climate Change 2022) 相关资料: 《气候变化2021:自然科学基础》全文(IPCC) https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#FullReport 《气候变化2021:自然科学基础》决策者摘要(IPCC) https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf IPCC:气候科学与政策的互动简史——直到那一年,人类才知道这件事与我们有关 (创绿研究院) 本文转载自星球公社,我们致力于全球视野下的分析和研究,促进利益相关者的跨界对话与参与,推动气候与环境友好的公共政策的制定和执行,助力中国向着可持续的、公平的、富有气候韧性的方向转型,降低全球生态足迹。 内容已获独家授权,如需转载请联系原作者。并附上我们的 二维码(可直接复制): 祝贺守望地球首席研究员谌良仲老师 荣获“全国三亿青少年进森林研学教育活动”的首席研学顾问殊荣! 出任施华洛世奇光学大中华区品牌大使! 衷心感谢探路者品牌长期以来给予 守望地球野外科研志愿者科考队的慷慨支持! 衷心感谢守望地球合作伙伴熊猫指南的长期支持! 以保护全球环境为己任, 立足野外科研和监测, 为地球上的野生动植物提供保护。 当科学家的助手,做野外科研志愿者! Field Research and Monitoring with Environmental Stewardship, Provide Support to Wildlife 关于守望地球 守望地球是一个由科学家、环保人士、教育工作者、学生、企业界伙伴和那些热情阳光、积极向上的野外科研志愿者等组成的,致力于生物多样性保护和应对全球气候变化而团结协作的多元化国际团队。守望地球动员公众作为野外科研志愿者以直接参与的模式来支持守望地球在国内外开展、可持续未来所必需的的野外科研项目。 Operation Earth is a China-based international field research volunteer organization that dedicated to the monitoring of the dynamic status of ecosystems and climate change for better response and conservation plan. Members of Operation Earth are scientists, teachers, students, business circles, and devoted outdoor adventurers, they work together, jointly carry out field research expeditions necessary for a sustainable future. 官方网站:www.operationearth.org 微博:weibo.com/operationearth E-mail:[email protected]返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】