| 朱德熙先生谈名物化和名动词 | 您所在的位置:网站首页 › dollar是什么名词 › 朱德熙先生谈名物化和名动词 |

朱德熙先生谈名物化和名动词

|

从语法意义的角度来看,名物化论者认为,主宾语位置上的动词和形容词已经由“行为范畴”或“性状范畴”转入“事物范畴”,这就意味着它们在语法上也变成了名词。朱德熙等的回应是,所谓“事物范畴”,至少有以下三种:(1)名词这个词类的语法意义所对应的“事物范畴A”;(2)疑问代词“什么”所指代的“事物范畴B”;(3)主宾语这类语法位置所对应的“事物范畴C”,大致与逻辑判断里的主词(argument)所代表的“事物”相当。汉语的事实证明,事物范畴C>事物范畴B>事物范畴A。证据是,疑问代词“什么”可以指代名词性成分(喜欢什么?喜欢篮球),也可以指代动词性成分(喜欢什么?喜欢打篮球),可见事物范畴B的范围宽于事物范畴A;而主宾语位置上的成分既可以用“什么”指代(看什么?看电影/看下棋),也可以用“怎么样”指代(怎么样好?答应好),可见事物范畴C的范围宽于事物范畴B。名物化论者应当找的是最窄的事物范畴A,实际找到的却是最宽的事物范畴C,其论证自然是不成功的。 从语法性质的角度来看,名物化论者提出了正反两方面的论据。正面的论据是,主宾语位置上的动词和形容词取得了一系列“名词的语法特点”,包括(1)可以受定语修饰,(2)可以用名词或代词复指,(3)可以跟名词组成联合结构;反面的论据是,主宾语位置上的动词和形容词失去了全部或一部分语法特点,包括不能重叠、不能受副词修饰、不能带宾语等方面。对于名物化论者的正面论据,朱德熙等从词类的共性和个性的角度回应,指出上述三种语法性质在汉语中均非名词的“语法特点”,而是名词和动词形容词的共性;汉语中名词和谓词的对立不在主宾语位置上体现,而在谓语位置上体现(能否做谓语,能否受副词修饰,能否带“了”、“着”等后附成分)。对于名物化论者的反面论据,朱德熙等从概括词的语法性质和个体词的语法性质的差异这一角度回应。所谓个体词,指的是具体语言片段里的词的个例(token);所谓概括词,指的是形式和意义都相同的个体词的抽象和综合(即“型”,type)。某一词类的语法性质,指的是隶属于这一词类的概括词的全部语法性质,而这些概括词在句中的实际用例——个体词——不可能把这一词类的全部语法性质都“实现”出来。这就好比水作为一种物质,具有能沸腾和能结冰两种性质,但现实中特定的水不能同时沸腾并且结冰。名物化论者所谓“失去的语法性质”,实际上就是个体词在特定位置上未实现的语法性质。 由此可见,在六十年代的文章中,朱德熙先生对于“名物化”的说法几乎是全盘否定的。但是后来在八十年代的论著中,朱德熙先生的态度有所缓和,承认了“名物化论”的部分合理之处,这集中体现在对“名动词”这一词类概念的系统阐述以及“指称和陈述”这一对语义范畴概念的确立两方面。 朱德熙等(1961)已经提出了“名动词”(如“希望”)和“名形词”(如“困难”)的说法。在《现代书面汉语里的虚化动词和名动词》(1985)中,朱德熙先生进一步讨论了“研究、调查、说明、帮助”这一类书面语里出现的双音节词的语法性质,指出这类词在特定的环境下完全丧失了动词的语法特点,而在一些关键性的对立上与名词的表现相同。其中一种典型的分布是做“进行、加以、作、有”等虚化动词的宾语。在这种分布下,这类词具有以下特征:(1)只能受名词或(仅用来修饰名词的)数量词的修饰,而不能受副词修饰,如“进行历史研究”“进行一些研究”“*进行马上研究”(只能说“马上进行研究”);(2)不能再带宾语,如“*进行研究历史”(只能说“对历史进行研究”);(3)只能用“和”“与”等连词并列,而不能用“并”“又……又……”等形式并列,如“进行调查和研究”“*进行又调查又研究”(只能说“又进行调查又进行研究”)。可见,在虚化动词的宾语位置上,这类词只能分析为名词。值得注意的是,朱德熙先生并不认为这类词在虚化动词的宾语位置上由动词“临时转类”成名词,而是认为这类词本身兼具动词和名词的性质,“一身而二任”,是“名词和动词的混血儿”,故而称之为“名动词”。 另一方面,在专著《语法讲义》(1982)以及《自指和转指》(1983)一文中,朱德熙先生指出主宾语位置上的谓词性成分的指代形式有“什么”和“怎么样”两种,如“什么最重要?干净最重要”“怎么样舒服?干干净净的舒服”;而这两种指代形式反映了主宾语位置上的谓词性成分在语义功能上的差异——能够用“什么”指代的是具有指称性的谓词,能够用“怎么样”指代的是具有陈述性的谓词。也就是说,朱德熙先生后期承认一部分谓词性成分在主宾语位置上确实有语义功能(表述功能)上的变化,只不过将这种变化定性为“指称化”,而并不认为这种情况下词汇层面的词类发生了转化。 虽然朱先生的观点前后有所调整,但他对于名物化论的批判具有前后一贯的意义,即突破早期“句子成分定类论”对于语言现象较为粗疏的描述,带领我们认识到了更为全面而细致的语言事实。同时,朱先生的驳论也构筑起了深刻而有洞见的理论大厦。这体现在以下三方面。第一,朱先生提出的词类的共性和个性、语法性质和语法特点、已实现的语法性质和未实现的语法性质等概念对立,为科学的汉语词类划分奠定了理论基础(见推送)。第二,朱德熙先生通过“什么”和“怎么样”这一组指代形式方面的对立确立的“指称性主宾语”和“陈述性主宾语”这一组语义功能层面的对立,为我们思考词类的语义本质提供了极具启发性的视角(见推送)。第三,朱先生对于一般的动词形容词做主宾语现象和名动词名形词做主宾语现象的区分,让我们认识到了词类与句子成分复杂对应现象的不同侧面——前者本质上是主宾语位置对于语类的选择较为宽松的现象,真正地反映了词类与句子成分间的不对应性;而后者本质上是同一语法词兼有不同词类属性的现象,实质上就是兼类问题。(参郭锐2002/2018,2011)以上两类现象,在世界语言中广泛存在,极有可能是所有语言的共性,如英语的时态句(tensed clause)和不定式动词(infinitive)都能做主宾语,而二者并不具有名词的属性;英语中walk、sleep等动词也能在虚化动词的宾语位置获得名词属性,如“take a walk”“have some sleep”。语言间的差异,或许仅在于限定范畴(finiteness)、指称范畴(designation,包括自指和转指)是否有显性的形态实现。无疑,朱德熙先生对汉语的观察为我们深入思考语言间的共性和差异提供了有益的指引。

1979年在澳大利亚与胡壮麟先生(左)和龙日金先生(右) 原文节录 · 关于动词形容词“名物化”的问题* §1 前言 1.1动词形容词作主语或宾语的时候跟作别种成分的时候性质不一样,这是自从《马氏文通》《新著国语文法》以来许多语法书的共同主张。有人说主语宾语位置上的动词形容词是“当名词用的”[1],有人说这种位置上的动词形容词已“转成”名词[2],有人说这是动词形容词的“名物化”[3],或“名词化”[4],有人说,单个的动词形容词作主语宾语,“干脆说,就是名词”[5]。具体的说法不尽相同,但基本论点是一致的,即认为主语宾语位置上的动词和形容词具有名词的性质。因为近年来“名物化”的说法影响比较大,以下就用“名物化”来概括这些大同小异的说法[6]。 1.2归纳起来,主张名物化的理由不外以下几点: 第一,从意义上看,主语宾语位置上的动词和形容词已经由“行为范畴”或“性状范畴”转入“事物范畴”[7]。 第二,用作主语宾语的动词形容词具有一系列的“名词的语法特点”: 1.可以受定语修饰; 2.可以用名词或代词复指; 3.可以跟名词组成联合结构[8]。 第三,这种位置上的动词形容词失去了动词形容词的全部或一部分语法特点。例如在“作品分析是文学教学的重要内容”里,“分析”不能重叠,不能受副词修饰,不能带宾语,这时“分析”丧失了动词的全部语法特点;在“他的笑是有原因的”里头,“笑”不能重叠,不能作谓语,但是还能受副词修饰(他的不笑……),这时“笑”丧失了动词的一部分语法特点[9]。 1.3如果我们仔细考察一下,就会发现以上这些理由都是成问题的。汉语的语言事实完全不支持名物化的说法。这种说法不但在理论上站不住,而且在实际的语法教学中也没有什么积极的作用。本文拟对名物化的根本论点作一些分析,至于主张名物化的人之中在某些论点上的纷歧和出入,我们就不一一加以评述了。 §2 事物范畴与名词性 2.1主张名物化说法的人认为放在主宾语位置上的动词和形容词“不表示实在的行动或性状,而是把行动或性状当作一种事物”[10],它们已经“由‘行为范畴’或‘性状范畴’转入‘事物范畴’”[11]。所谓“事物”或“事物范畴”究竟指的什么,名物化论者从来没有明确地解释过,可是整个名物化的理论却正是从这种模糊的观念发展出来的。我们现在来分析名物化理论,最好也从这一点入手。 就汉语来说,所谓“事物”与“非事物”(行动和性状)之间的对立,至少可以从以下三个不同的平面上去理解。 2.2通常说名词表示事物的名称,动词表示行动,形容词表示性状。我们不能把这种说法看成名词、动词、形容词的定义,因为根据意义来划分词类是行不通的。这种说法实际上只是对于这三个词类的语法意义的大致的概括。所谓“概括”包括两个方面:一方面是对于同一个词类的各个成员的语法意义进行概括,另一方面是对于同一个词在不同的语法环境中所体现出来的语法意义进行概括。例如我们说名词表示事物,这不但概括了“木头、电灯、人、友谊”等词的共同的语法意义,同时也概括了“木头”这个词在不同的环境中——例如“一根木头”“木头房子”“这是木头的”等等——所体现出来的共同的语法意义。 上面说的第二个方面特别值得注意。因为同类的词在不同的位置上出现时,意义可以有不同。例如“一根木头”和“木头房子”里的“木头”就不能说没有差别,前者说的是物体本身,后者说的是“房子”的性质(质料);同样,“凉水”里的“凉”说的是水的性质,“水凉了”里的“凉”说的是一种变化。我们在概括一个词类的语法意义时,是否应该把这种由于位置不同而引起的意义上的差别也包括进去呢?如果包括进去,那我们就得承认“一根木头”和“木头房子”里的“木头”语法意义不同,前者属于“事物范畴”,后者属于“性质范畴”;“凉水”的“凉”属于“性质范畴”,“水凉了”的“凉”则属于“行动范畴”[12]。像这样的论断并不是我们设想出来的,事实上确实有人这样主张过,而名物化论者认为主宾语位置上的动词和形容词已经由行动范畴和性状范畴转入了事物范畴,所持的也正是这样的论点。 我们并不否认“一根木头”和“木头房子”里的“木头”在意义上有某种差别;同样,也不否认谓语位置上的动词和形容词跟主宾语位置上的动词和形容词在意义上有某种差别。我们甚至还可以同意说主宾语位置上的动词和形容词有时确实表示的是“事物”。但是必须指出,这里所谓“事物”跟作为名词这个词类的语法意义的 “事物”是不同的东西,二者不在同一个平面上。名物化论者正是把这种在另一个层次上的、更为广义的对于“事物”的概念跟作为名词这个词类的语法意义的狭义的所谓“事物”混为一谈,由此得出了一系列错误的结论。 2.3在汉语里,“什么”指称事物,“怎么样”指称行为、动作或性状。从“什么”和“怎么样”的区别上我们可以看到“事物”与“非事物”在另一个层次上的对立。 “什么”和“怎么样”的区别有两方面。首先,这两个词本身的语法功能不一样,大致如下表:

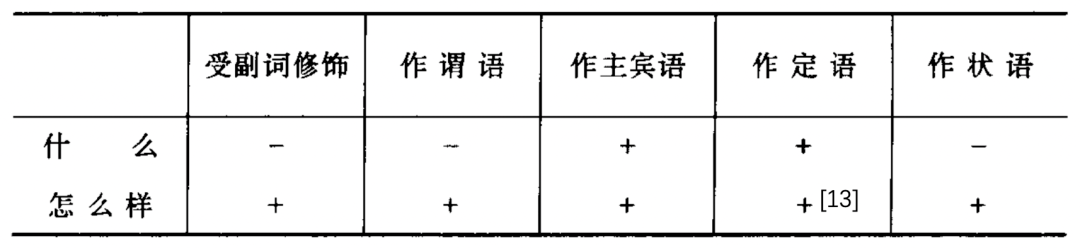

“什么”跟名词的功能基本相同,“怎么样”则跟谓词的功能基本相同。其次,作为代词,“什么”和“怎么样”所能替代的词范围不一样。“怎么样”只能替代谓词(包括谓词性词组,下同),“什么”既能替代名词(包括名词性词组,下同),又能替代谓词。例如: 看什么?看电影。 看什么?看下棋。 怕什么?怕鲨鱼。 怕什么?怕冷。 考虑什么?考虑问题。 考虑什么?考虑怎么样做好工作。 葡萄、苹果、梨,什么都有。 唱歌、跳舞、演戏,什么都会。 总起来说,“怎么样”本身是谓词性的,它所替代的词也只限于谓词;“什么”本身是名词性的,但是它所替代的词却不限于名词。换句话说,“怎么样”跟它所替代的词语法性质相同,“什么”跟它所替代的词语法性质不一定相同。 如果我们根据“什么”和“怎么样”之间的对立来区分“事物范畴”与“行为、性状范畴”,那么就会得出以下两项结论: 第一,放在主宾语位置上的谓词不一定表示事物范畴,因为不但“怎么样”本身可以作主宾语,而且它还可以替代主宾语位置上的谓词。例如: 怎么样好? 答应好还是不答应好? 怎么样都行。 去也行,不去也行。 觉得怎么样? 觉得非常好。 感到怎么样? 感到很高兴。 打算怎么样? 打算立即动身。 认为怎么样? 认为这个办法不错。 第二,表示事物范畴的不一定是名词,因为“什么”也可以替代谓词。例见上。 “什么”指称事物,“怎么样”指称行动或性状,二者的对立在汉语里是非常清楚的。根据“什么”的替代作用划出来的“事物范畴”跟2.2里所说的作为名词这个词类的语法意义的“事物范畴”不一致,但是也说不上矛盾,因为这两种“事物范畴”含义不同,属于不同的层次。“怕冷”的“冷”就它所属的词类的语法意义来说,是表示性状的,但是当它作“怕”的宾语时,则是和“什么”相关联,而不是和“怎么样”相关联的,从这个角度说,它是属于“事物范畴”的。 2.4然而名物化论者所说的“事物”或“事物范畴”要比我们在2.3里所说的更为宽泛。在名物化论者看来,所有主宾语位置上的动词和形容词都表示事物范畴。 名物化论者在论证主宾语位置上的谓词具有名词的性质时,有一条重要的理由是:放在这种位置上的谓词都“能够用名词代词复指”[14],例如“躺着比坐着舒服些”可以插进一个名词性的同位语,说“躺着这种休息方式比坐着舒服些”,由此证明“躺着”已经“名物化”了。在他们看来,“躺着”后头能加上名词性同位语,这不但证明了这里的“躺着”具有名词性,同时也证明这个“躺着”已经由行为范畴转入了事物范畴。因此我们在2.3里所得出的两项结论,在名物化论者看来,都是不能成立的。我们举出“看什么?看下棋”一类格式说明表示事物范畴的词不一定是名词,名物化论者则可以根据“看下棋这种文娱活动”[15]来证明这里的“下棋”不仅表示事物范畴,而且同时已经“名物化”或“名词化”了;我们举出“怎么样好?答应好还是不答应好?”来说明主宾语位置上的谓词不一定表示事物范畴,名物化论者则可以举出“答应这种方式好,还是不答应这种方式好”来证明这里的“答应”“不答应”不仅表示事物范畴,而且已经“名物化”或“名词化”了。 我们认为这种论点是站不住脚的。首先,把“可以跟名词构成同位语”、“可以用名词、代词复指”算作名词的“语法特征”就是没有根据的,这一点在§3里还要讨论,这里暂时不谈;更重要的是如果我们采用这种论证方法,那么不但可以证明所有主宾语位置上的动词和形容词都是名词,而且必然会得出以下一系列荒谬的结论: 第一,可以证明所有的句子,甚至所有的段落、篇章都是名词性的,因为我们可以在任何句子、段落或篇章之后用“以上的话”一类说法来复指它。 第二,可以证明所有的句子里的谓语都是名词性的,例如: 他转过身来用左手把对方打过来的一个上旋球猛抽回去,这个动作赢得了全场观众的欢呼。 “这个动作”复指前一个分句的谓语“转过身来……”,可见这个谓语是名词性的(!)。 第三,我们甚至可以证明在动词和形容词还没有进入句子以前,先天地就是名词。因为既然把它们叫做“动词”“形容词”,那就是用“动词”“形容词”来指称它们,而“动词”“形容词”本身却正是名词。 名物化论者显然忽略了语言学里一条重要的原则,即当我们用A来指称B的时候,A与B不一定是同类的东西。例如我们用[ma3]这个语音形式来指称一种动物,语音[ma3]和作为动物的马完全不是一种东西;我们可以用“什么”来指称谓词,但“什么”本身却是名词性的(参看2.3);我们说动词和名词是不同的词类,可是用来指称动词的名称“动词”本身却是名词。 如果撇开词性问题不谈,专论意义,那末名物化论者关于事物范畴的说法也不能说完全没有根据。不过他们所说的“事物”跟上文2.2和2.3里所说的“事物”完全不相干,是属于另一个层次上的东西。 传统的形式逻辑认为逻辑判断的主词反映人们所思维的“事物”,宾词反映对主词有所断定的“属性”。例如“水是液体”这个判断就是肯定“水”这种“事物”具有“液体”这种“属性”。如果我们针对“属性”本身进行判断,那么原判断里的“属性”,在这个新判断里又被看成事物,我们得另拿“属性的属性”作为宾词去进行判断。比较: 李花是白的。 (A) 白是一种颜色。 (B) “李花”和“白”本来是不同范畴的概念:前者指具体的事物,后者指一种性质,可是当这两个概念作为判断的主词时,我们却把二者放在同一个平面上看待,即把它们都看成“事物”,不过这里所谓“事物”跟我们说“李花是一种事物,白是一种性质”时所说的“事物”含义显然不同。 逻辑语言里的判断相当于自然语言里的句子。就汉语来说,主语表示陈述的对象,正跟逻辑判断里的主词相当。表示人或“物”的词语(“孩子、书、火车、友谊”等等)可以作主语;表示行为、动作或性状的词语(“写、看、冷、漂亮”等等)也可以作主语。当它们处在主语的位置上时,在我们心理上是把它当做一种“事物”来看待的,这正如我们把逻辑判断里主词所代表的概念一律当作“事物”来看待一样。 名物化论者所说的“事物”正是这种广义的“事物”。这种意义上的“事物”在哲学上或心理学上可能是有根据的,可是它跟作为名词的语法意义的所谓“事物”不是一回事,至少没有直接的关系。因此决不能根据这一点来论证主宾语位置上的动词和形容词的词性问题。 §3 词类的共性与个性 3.1名物化论者分别从语法意义和语法性质两方面来证明他们的论点。从语法意义方面说,主宾语位置上的动词和形容词已由“行为范畴”或“性状范畴”转入了“事物范畴”;从语法性质方面说,这种位置上的动词和形容词具有“一系列的名词的语法特征”,所谓“名词的语法特征”指的是: (1)可以用名词或代词复指。 (2)可以受定语修饰。 (3)可以和名词组成联合结构[16]。 这三项性质的普遍性是不同的,(1)的普遍性最大,(2)次之,(3)最差。例如: 写得好是事实。 听说他快回国了。 他说他不知道。 这些句子里的主语“写得好”、宾语“他快回国了”“他不知道”都不能跟名词组成联合结构,也不能受定语修饰,可是能用名词或代词复指。例如说: 写得好,这是事实。 听说他快回国了,这个消息靠得住吗? 他说他不知道,这是真的吗? 可见我们不能说所有主宾语位置上的动词和形容词都同时具备这三项性质,只能说这种位置上的动词和形容词至少具有这三项性质中的一项。换言之,这三项性质应当作为一个单一的整体来看待。 我们在2.4里已经指出(1)不是名词的语法特征(可是这一项正是三项当中普遍性最大的一项),现在姑且撇开这一点不论,另从词类的共性和个性这个角度上来分析名物化的理论。 3.2词类是根据词的语法性质分出来的类。同类的词必须具有某些共同的语法性质,异类的词必须具有互相区别的语法性质。 说同类的词必须有共性,并不是说同类的词语法性质全部相同。例如“书”和“笔”都是名词,可是只有“一本书”“一枝笔”的说法,没有“一本笔”“一枝书”的说法。不论我们对于这种差别的重要性如何估计,我们不能不承认这两个词在这个具体的语法性质上(即对于量词“枝”和“本”的选择上)表现不一样。我们把形容词定为一类,可是形容词内部也仍然有区别,譬如说,有的形容词能重叠,有的就不能重叠。 异类的词必须有相互区别的个性,但这也不是说异类的词之间就毫无共性。例如我们把动词和形容词分为两类,可是这两类之间仍有显著的共性,例如动词和形容词都能做谓语,都受副词修饰等等。 总起来说,同类的词必须有共性,同时其内部又有不同的个性;异类的词必须有互相对立的个性,但这也不妨碍它们之间有某些共性。正是因为同类的词可以有不同的个性,所以大类之下可以分出小类来(例如动词里的及物动词和不及物动词);因为异类的词之间也有共性,所以我们可以把不同的词类归并为一个大类(例如把动词和形容词合并为谓词)。 在汉语里,动词形容词跟名词之间的对立是很显著的,但这并不是说动词形容词跟名词就没有任何共性。通常把这三类词都归到实词这个大类里去跟虚词相对待,实词这个类正说明了名词、动词和形容词之间有共性。 3.3一个词类的“语法性质”和它的“语法特征”显然是不同的概念。词类的语法性质指这一类词的全部共性。既然是全部共性,其中当然也包括这一个词类与其它词类之间的共性在内。词类的“语法特征”指的是仅为此类词所有而为它类词所无的语法性质,即指这个词类所以区别于其它词类的个性。 名物化论者举出的三项“名词的语法特征”确实是名词的“语法性质”,作为一个单一的整体来看,同时也是动词和形容词的“语法性质”。既然如此,我们就不能说这是名词的“语法特征”,而是名词、动词、形容词三类所共有的“语法性质”,即三者的共性[17]。 3.4如果我们把动词和形容词合起来看成是跟名词相对待的一个大类——谓词,那末名词和谓词之间的对立不在于名物化论者所提出的名词能受定语修饰、能用名词或代词复指等等所谓名词的“语法特征”上头。因为动词和形容词同样也具有这些性质。根据这些性质,我们根本无法把名词和谓词区别开。名词和谓词的真正对立在于谓词能作谓语、能受副词修饰、能带后加成分“了”“着”等等,而名词不能。只有根据这些语法性质(谓词的语法特征)才能把名词跟谓词区别开。名物化的理论是在承认目前对于名词、动词、形容词三类词的划分的基础上提出来的,因此他们一方面主张能用名词或代词复指、能受名词或代词修饰等等是名词的语法特征;另一方面又不能不承认能作谓语、能受副词修饰、能加后加成分“了”“着”等等是谓词的语法特征。在我们看来,这两个论断只能维持其中的一个,不能同时承认两个,因为二者是不相容的。同时承认这两个论断,就等于说目前大家所公认的动词和形容词两类不但有它们本身的语法特征(作谓语、受副词修饰等等),同时又有名词的语法特征,这样说显然是自相矛盾的。我们把甲类词跟乙类词分成两类,只有在一种情形下才是可能的,即甲、乙两类的语法特征不同,现在先把它们分成两类,分好了之后,又说甲类词具有乙类词的语法特征。既然如此,当初就没有理由把它们分成两类。 总之,名物化的说法跟目前的词类系统之间是有矛盾的。如果名物化的说法是作为对于目前划分出来的名词、动词、形容词三个词类的语法性质的描写提出来的,那末这种描写是不符合事实的。因为能用名词代词复指、能受定语修饰等等并不是我们目前划分出来的名词这一词类所独有的性质,而是名词、动词、形容词三类所共有的性质。如果名物化的说法是作为划分词类的标准提出来的,即认为凡是能用名词或代词复指,能受定语修饰的词就是名词,那末就必须放弃目前的词类划分系统,重新给实词分类。这样分类的结果大概不外乎以下两种情形:第一,把目前大家公认的名词、动词、形容词三类归并为一类,而一类实际上就是无类,这就跑到汉语无词类论的路上去了。第二,认为放在主宾语位置上跟放在谓语位置上的动词和形容词,尽管语音形式和词汇意义都完全一样,也应该看成不同的词(例如把“黑是一种颜色”里的“黑”跟“他比我黑”里的“黑”看成两个不同的词)。这种办法不但在分类问题上讲不通,而且在词的同一性的问题上也是讲不通的[18]。 (3.5 略,关于定语和状语的定义问题,可见推送朱德熙先生谈汉语的词类 。) §4 对立与分类 4.1 名物化论者说主宾语位置上的动词和形容词具有名词的语法特征,可见已经转成了名词。事实上几乎所有的动词和形容词都能作主语和宾语[19],因此这就等于说汉语里的动词和形容词基本上都能转成名词。 4.2任何语言单位的分类都是以这些单位之间的对立关系为基础的。汉语的名词和动词在语法性质上有显著的对立,所以才能分为两类;如果名词也跟动词一样,具备作谓语、受副词修饰等等性质,那我们就不能像目前这样根据这些性质把它们分为两类,不管它们在意义上有多大的区别。 假定我们根据某种标准把甲类词跟乙类词分为两类。如果所有的甲类词都有性质A、B、C,所有的乙类词也都有性质A、B、C。此时我们既不能说甲类词具有乙类词的性质(或乙类词具有甲类词的性质),更不能说甲类词转成了乙类词(或乙类词转成了甲类词),因为对于性质A、B、C来说,甲类内部和乙类内部都没有对立(所有的甲类词都具有这些性质,所有的乙类词也都具有这些性质)。例如汉语的动词和形容词都能作谓语,都能受副词修饰,这是动词的性质,同时也是形容词的性质。当形容词作谓语或受副词修饰时,我们不能说它取得了动词的性质,或转成了动词;同样,当动词作谓语或受副词修饰时,也不能说它取得了形容词的性质,或转成了形容词。 可能有人会这样问:如果A、B、C等等确实是甲类词的语法特征,那末当乙类词取得A、B、C等性质时,它就是取得了甲类词的特征,此时为什么不能说它具有甲类词的性质呢?要知道如果A、B、C真是甲类词的语法特征,那末乙类词就不可能具有这些性质。因为所谓甲类词的语法特征正是为甲类词所特有而为它类词(作为一个整体来说)所绝无的语法性质。如果乙类词也具有A、B、C 等性质,那正证明了 A、B、C不是甲类词的语法特征,而是甲、乙两类词的共性。 4.3还有一种情形:所有的甲类词都具有A、B、C等性质,但是只有一部分乙类词(不是全部)具有这些性质。在这种情形之下,如果有人说这一部分乙类词取得了甲类词的语法性质,或者说这一部分乙类词已经转成了甲类词,这个话就不能说没有意义,因为对于A、B、C等性质来说,在乙类内部有对立。例如通常把“红”归入形容词,但是可以说“红着脸”“把脸一红”。就“~着+名词”“把+名词+一~”这两个格式来说,形容词内部有对立:有的形容词能放在这类格式里,有的不能放。此时,我们可以说形容词“红”取得了动词的语法性质,甚至可以说它已经转成了动词。(应该如何处理,决定于其它的许多因素,这里不谈。)但如果所有的形容词都能放在这两个格式里,那末我们就不能说放在这类格式里的形容词取得了动词的语法性质,更不能说它们已经转成了动词。 4.4“锁”有两个意思:一指具体的物件,一指动作。两种意义分别代表两个不同的词。这两个词在语法性质上也是对立的。比较:

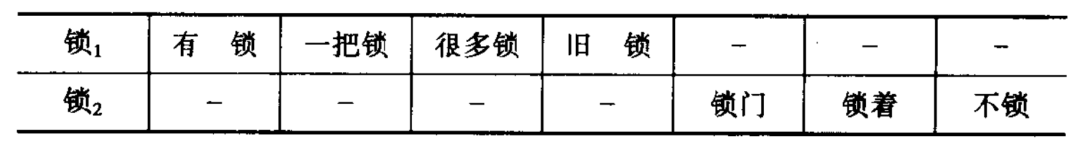

“锁1”是名词,“锁2”是动词。 “锁2”也可以放在主语或宾语的位置上,例如: 锁比不锁好。 (A) 我主张锁。 (B) 就词类的语法意义说,这里的“锁”仍表示行动范畴。(A)的“锁”放在主语的位置上,是句子陈述的对象,在这个意义上说,我们也可以把它看成一种“事物”(广义的“事物”,看2.4);可是就语法性质说,则仍是动词,跟“不锁”“锁门”里的“锁”一样,都是“锁2”。 “希望”是动词,但是它跟一般的动词在语法性质上有对立:

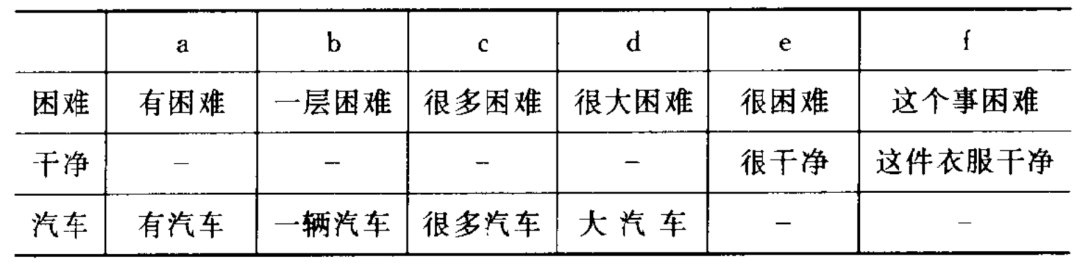

“希望”跟一般的动词(例如“爱惜”)在a、b、c、d等性质上对立,在e、f等性质上不对立;“希望”跟名词(例如“汽车”)在a、b、c、d等性质上不对立,在e、f等性质上对立。 “希望”跟“锁”的情形不同。“有锁”里的“锁”跟“不锁”里的“锁”意义完全不同,显然是两个词。可是“有希望”和“不希望”里头的两个“希望”意义没有什么区别。我们分得出两个不同的“锁”,可是分不出两个不同的“希望”。 再举一个形容词的例子:

“困难”跟一般的形容词(例如“干净”)在语法性质上有对立,情形跟“希望”相同。 “希望”“困难”跟名词的语法性质有某些共同点,而跟一般的动词形容词之间有某些对立。 它们跟名词相同的地方正是它们跟一般的动词形容词不同的地方。因此我们可以说这一类动词形容词具有名词的语法性质。如果要起名字的话,不妨分别叫作“名动词”和“名形词”。关于这两类词的确定以及它们的语法性质的分析,我们将在另外一篇文章里讨论。 名物化论者所举的例子里有很多正是所谓“名动词”,例如“劳动”“翻译”“分析”“斗争”“选择”“学习”等等。名物化论者说它们具有名词的性质,我们也说它们具有名词的性质,但彼此的出发点完全不同,不能相提并论。 4.5根据以上的分析,我们可以得到如下的结论:如果我们把甲类词跟乙类词分为两类,那么“所有的甲类词在某种情况之下都取得了乙类词的语法特征”,或是“所有的甲类词在某种情况之下都转成了乙类词”一类的话都是没有意义的。因为这样说的时候,实际上就是否认甲、乙两类之间的对立,而同时这个话又正是以甲、乙两类之间的对立为前提的(即是在承认甲类和乙类是不同的词类这个前提之下说的),因此这种说法本身就是自相矛盾的。 我们不同意名物化的说法,不仅仅是因为这种说法缺乏事实上的根据,根本的一点是因为这种说法的结论本身就是自相矛盾的。 §5 已实现的语法性质与未实现的语法性质 5.1名物化论者认为主宾语位置上的动词和形容词不但取得了一系列名词的语法特点,而且同时丧失了动词和形容词原有的一部分或全部语法特点。例如《暂拟汉语教学语法系统简述》在分析“他的来使大家很高兴”“狐狸的狡猾是很出名的”一类格式时,说其中的动词和形容词“失去了一部分特点——不能重叠,不能作谓语;保留着一部分特点——受副词修饰(他的不来……,他的不聪明……),动词带宾语(他的爱 劳动不是真爱);同时取得了名词的一个特点——受名词、代词修饰”。 在§3里我们指出主宾语位置上的动词和形容词并没有取得什么名词的语法特点,现在我们再来分析一下主宾语位置上的动词和形容词是否丧失了原有的一部分或全部语法特点。 5.2“会不会”这个格式里包含几个词,可以有两种不同的回答:一种回答说是三个词,另一种回答说是两个词。这两种回答里头的“词”的含义不一样。第一种回答所说的“词”是指在一定的语言片段里出现的“词的个体”;第二种回答里所说的词是指所有已经证实了同一性的“词的个体”的“集合”[20]。为了称述方便起见,我们暂时把前一种意义的“词”叫作“个体词”,后一种意义的词叫作“概括词”。例如在下边的语言片段里: 会 1不会 2 会 3骑马 会 4了 “会 1、会 2、会 3、会 4”都是个体词,但因为它们的形式和意义都相同,因此尽管在不同的环境里出现,我们可以把它们归纳为一个概括词。但是在下边的语言片段里: 会 5不会 6开会 7 会 8开完了 “会 5”和“会 6”是一个概括词,“会 7”和“会 8”是另一个概括词。 个体词永远在一定的语言片段里占据一定的位置。概括词则是个体词的抽象和综合,是具体的语言片段以外的东西[21]。 5.3一个词类的语法性质体现在隶属于这个词类的每一个概括词的身上。例如“桌子”是名词,名词这个词类的全部语法性质(共性)都是“桌子”的语法性质[22]。但是当“桌子”进入句子以后,它不可能把名词的全部语法性质都“实现”出来。例如名词可以作主语,也可以作定语,但是当它作主语的时候,不可能同时又作定语。在这种情形下,我们能不能说它丧失了名词的一部分性质呢?不能。打个比方来说,在通常的气压下,水加热到摄氏 100°就会沸腾,冷却到摄氏0°就会结冰。可是我们决不能因为水在零度结冰时没有同时沸腾,就说它已经丧失了水的一部分性质。动词具有以下两项性质: (a) 前边可以加“没”; (b) 后边可以加后加成分“了”。 在“我没去”里,动词“去”只实现了性质(a),没有实现性质(b),而且也不可能实现性质(b)。我们能不能因此说这个句子里的“去”已经丧失了动词的一部分性质呢?不能。因为任何动词前边加上了“没”,后边就不能再加后加成分“了”,这正是动词的性质之一。可见我们上边列举的(a)(b)两项性质本身的说法就不够准确,更准确的说法是: (a') 动词后边不带“了”的时候,前边可以加“没”; (b') 动词前边不带“没”的时候,后边可以加“了”。 因此“我没去”里的“去”不但实现了性质(a'),同时也“蕴含着”性质(b')。它不但没有丧失动词的性质,而且还恰恰体现了动词的性质。 动词之后能够加“了”本来是有条件的。如果我们主观地把这个有条件的性质看成无条件的性质,等到看见一个动词在某种环境里不能加“了”的时候,就硬说它丧失了动词的一部分性质,这种论证方法显然不合逻辑。打个比方来说,在通常的气压下,水加热到摄氏100°就会沸腾,如果我们不理会气压这个条件,只是说水到了摄氏100°就必然沸腾,等到气压加大,水超过了摄氏100°仍不沸腾时,就说这个水已经丧失了一般的水的性质,这当然是不合理的。 可是名物化论者采用的正是这样的逻辑,他们认为“他的来使大家很高兴”“狐狸的狡猾是很出名的”里头的“来”和“狡猾”丧失了一部分动词和形容词的特点——不能重叠,不能作谓语;同时取得了名词的一个特点——受名词或代词修饰。在我们看来,这类格式里的动词和形容词既未“失去”什么原有的特点,也没有“取得”什么新的(名词的)特点。无论它们已经实现出来的性质(作主语、受定语修饰等等)或是蕴含在内的性质(在这种具体环境里不能重叠、不能作谓语等等),都是动词和形容词本来的性质。(因为所有的动词和形容词都是如此,内部不对立。参看§4。) 5.4如果用名物化论者这种论点来分析词的语法性质,那必然会得出许多奇怪的结论来。例如“好书”里的“好”显然已经“失去”了形容词的全部语法性质,因为它(1)不能作谓语,(2)不受副词修饰,(3)不能加后加成分“了”,(4)不能重叠[23]。可是它也并没有“取得”什么名词的“语法特点”,因为它既不能受定语修饰,也不能用名词或代词复指。要把这个“好”解释成动词显然也是不可能的,那末这个“好”到底是什么性质的词呢? §6 名物化理论、句子成分定类论与汉语无词类论 6.1划分词类的时候,不能根据个体词在句子里所实现出来的语法性质给它分类,必须先把证实了同一性的个体词归纳为概括词,再在概括词的基础上进行分类。例如: a.谁去 1? 谁看 1? b.去 2是对的。 看 2是对的。 c.去 3的人很多。 看 3的人很多。 “去 1、去 2、去 3”三个个体词的形式和意义相同,是同一个概括词;同样,“看 1、看 2、看 3”也是同一个概括词。当我们把“去 1、去 2、去 3”综合成一个概括词的时候,同时也把它们的语法性质综合起来作为概括词的语法性质。譬如个体词“去 1”在(a)里所实现的语法性质是作谓语,“去 2”在(b)里所实现的语法性质是作主语,“去 3”在(c)里所实现的语法性质是作定语。这三者合在一起是概括词“去”的语法性质(这是当作例子来说的,实际上“去”的语法性质当然不止这三点)。我们在5.2里说“概括词是个体词的抽象和综合”,现在知道,概括词的语法性质也是个体词的语法性质的抽象和综合。个体词的语法性质只是这个个体词在一定的语言片段里所实现出来的语法性质,概括词的语法性质则是隶属于这个概括词的所有的个体词的语法性质的总和。 6.2词类是概括词的分类,不是个体词的直接分类。个体词与词类之间只有间接的关系,没有直接的关系。例如在6.1所举的例子里,概括词“去”和概括词“看”的语法性质有共同之处(都能作谓语、主语、定语),我们可以根据这一点把它归为一类[24]。如果不是根据概括词分类,而是根据个体词分类,那么不但“去 1”和“看 2”不能放在同一类里,“去 1”和“去 2”也不能放在同一类里。采用这种分类的观点,就必须把“去 1”和“看 1”归为一类(都具有作谓语的语法性质),“去 2”和“看 2”归为一类(都具有作主语的语法性质)等等。这样分出来的类不是概括词的类,而是个体词的类;因为个体词与句子成分是相对应的(“去 1”作谓语,“去 2”作主语,“去 3”作定语),所以这样划出来的类,实际上也就是句子成分的类。 6.3《新著国语文法》一方面承认要把个体词归纳为概括词,即承认“去 1”“去 2”“去 3”是同一个词,因此三者同属一类;另一方面又要根据句子成分定类,即根据个体词在句子中已实现出来的性质分类,这样就产生了矛盾。作为概括词,“去”是动词,入句以后,“去”有时是动词(去 1),有时是名词(去 2),有时是形容词(去 3)。为了解决这个矛盾,便提出了“转类”(词类通假)的说法:“去”在句外(概括词)时是动词,入句以后是什么词决定于它所充任的句子成分,作谓语时是动词,作主语宾语时是名词,作定语时是形容词等等。 句子成分定类论的毛病有两方面:第一,所选择的分类标准不恰当,由此引起了概括词与个体词之间的矛盾。第二,为了解决这种矛盾而提出的转类理论跟分类必须以对立关系为基础的原则相冲突(看§4),因此不但不能解决矛盾,反而加深了矛盾。 6.4名物化理论实际上就是句子成分定类论的一个组成部分。我们只要仔细地读一读《新著国语文法》就会发现除了“名物化”这个名称以及一些新增加的理由之外,根本的论点是完全一样的。如果我们接受名物化的说法,那么《新著国语文法》里认为定语位置上的词都是形容词,谓语位置上的词都是动词等等说法,也应该同样接受下来。这样就不但可以有“名物化”的说法,还可以有“性状化”“行为动作化”等等说法,表面上看起来都是新理论,其实是又回到《新著国语文法》的老体系上去了。 6.5黎锦熙先生在《新著国语文法》里根据句子成分定词类,结果得出了“依句辨品,离句无品”的结论;高名凯先生主张划分词类必须根据形态,结果得出了汉语实词不能分类的结论。这两种理论出发点不同,但是实质上有许多共同之处。特别值得我们注意的是以下两点:第一,《新著国语文法》认为凡是在主宾语位置上的词都是名词;第二,凡是在定语位置上的词都是形容词[25]。高名凯先生也同意这两点,不但同意,而且相当坚持。为什么呢?我们知道,绝大部分的实词都能放在主宾语的位置上。名词和形容词一般可以直接作定语,动词加上“的”之后也能作定语。如果不限制带“的”与否,那么几乎所有的实词都能作定语。因此承认以上两条就等于承认所有的实词不管它原来是哪一类,既可以变成名词,又可以变成形容词。换句话说,就是词无定类,而词无定类实质上也就是无词类。高名凯先生所以坚持这两点,因为他认为这是汉语实词无词类的重要证据[26]。其实这两点论断都是站不住的。 (6.6小节、6.7小节和第7节略) (《北京大学学报(人文科学版)》1961年第4期) 现代书面汉语里的虚化动词和名动词 ——为第一届国际汉语教学讨论会作 §0外国人学汉语,不但想要学会说话,对大多数人来说,还想学会读书看报。因为汉语口语跟书面语在词汇和语法上有许多不同处,学会了这一样不见得就会那一样。长期以来,教外国人汉语的入门课本里,大都注重口语。学汉语拿口语打底子是不错的,可是口语学到相当程度的时候,就应当告诉学生书面语跟口语的某些区别。让学生自发地靠他学到的口语的知识去体会(实际上只能是猜)书面语,不是好办法。 以上的话是从对外汉语教学的角度说的。从研究方面说,长期以来,我们老是根据书面材料作研究。书面材料内容驳杂不纯,包含许多不同层次的语言现象。如果不是经过严格的选择和分析,凭这样的资料得出的结果恐怕既不足以反映口语,也不能真正显示出书面语的特点。本文拿书面语里的一种语法现象来分析,目的是想通过这个例子说明教外国人汉语的时候,不能忽略书面语的特点,同时也想说明书面语语法研究和口语语法研究应该分开进行,不能混为一谈。 §1本文所谓虚化动词(WV)指的是只在书面语里出现的少数几个及物动词如“进行、加以、给予、给以、予以、作”等。这些动词原来的词汇意义已经明显地弱化了,因此在某些句子里把它们去掉并不影响原句的意思。例如: (1)他们花了整整一年时间(进行)调查。 (2)关于矛盾的特殊性问题应当着重地(加以)研究,并用足够的篇幅(加以)说明。(《毛泽东选集》第279页) (3)对于这种损坏公物的行为应当(给以)批评。 (4)首恶分子必须(予以)惩办。 (5)两国政府将采取果断措施与恐怖主义(作)斗争。 此外,上引各例中有些虚化动词可以互换而不改变原句的意义。例如(1)的“进行”可以换成“作”,(5)的“作”可以换成“进行”,(2)的“加以”、(3)的“给以”、(4)的“予以”也都可以换成“进行”。这一点也说明虚化动词词汇意义的弱化。 由此看来,虚化动词的作用仅在于加在某些词语的前边在形式上造成动宾构造,而不改变原来的词语的意义。就这一点而论,虚化动词可以说是一种形式动词(dummy verb)。在进一步分析虚化动词的用例之前,我们最好先考察它所带的宾语的性质。 §2稍加观察就能发现,虚化动词所带的宾语只能是表示动作的双音节词。例如: 进行 ~调查 ~研究 ~登记 ~斗争 ~教育 ~指导 ~观察 ~合作 ~交涉 加以 ~说明 ~解释 ~干涉 ~改造 ~指导 ~解决 ~限制 ~控制 ~训练 给予 ~支持 ~帮助 ~奖励 ~鼓励 ~补助 ~同情 予以 ~考虑 ~解释 ~挽救 ~表扬 ~安排 ~发表 ~保障 ~答复 ~照顾 作 ~准备 ~记录 ~检讨 ~指示 ~交代 ~补充 ~决定 ~贡献 ~研究 ~统计 我们说出现在此类宾语位置上的是表示动作的双音节词,不说它们是双音节动词。这是因为能在这种位置上出现的双音节词并非全都是动词。其中有少数是地地道道的名词。例如:进行战争/进行(作)手术/进行口试。其余绝大部分虽然是动词,可是也跟一般动词的性质不同,带着明显的名词性。这可以从以下几件事上看出来: 1)在汉语里,名词可以直接修饰名词,动词必须加上“的”字才能修饰名词。要是把动词直接加在名词前头,造成的就不是偏正结构而是动宾结构。可是上边提到的那些双音节动词都跟名词一样,可以直接修饰名词。例如: 调查小组 考虑范围 斗争方式 合作范围 研究人员 指导教师 补充材料 登记地点 发表时间 训练项目 奖励条例 教育方针 观察结果 准备情况 解决办法 工作时间 2)名词也不能直接修饰动词。把名词直接加在动词前头,造成的不是偏正结构而是主谓结构。上边举的双音节动词在这一点上也跟名词一样,可以直接受名词修饰。例如: 农村调查 阶级斗争 儿童教育 军事训练 历史研究 经济合作 精神准备 物质奖励 人权保障 思想改造 文艺工作 财政补助 会议记录 课程说明 人员登记 武装干涉 3)这些双音节动词里有一部分可以受某些表示数量的词语的修饰,这种表示数量的词语本来是只能修饰名词的。例如: 一些/一点 (有)~准备 (受过)~教育/训练 (做过)~研究 很多/许多 (受到)~限制 (作了)~解释 (加了)~说明 不少 (受到)~限制 (有)~考虑 多少 (没有)~准备/研究 (受过)~训练 丝毫 (没有)~准备/限制/保障 毫无 ~准备 ~帮助 ~限制 ~贡献 ~研究 4)名词前头可以加“有”,也可以加“没有”;动词前头只能加“没有”,不能加“有”。上举双音节动词前头可以加“有”,跟名词相同。例如: 有研究 有保障 有奖励 有答复 有准备 有限制 有说明 有斗争 有解释 (很)有帮助 有贡献 有交代 有训练 有了解 有分析 有提高 总起来看,上边所说的双音节词既有动词性,又有名词性。作为动词,可以受副词修饰(不研究/快研究/马上研究),可以带宾语(研究文学/研究小麦);作为名词,可以受名词和数量词修饰(历史研究/(做过)一些研究),可以做动词“有”的宾语(有研究)。 由于此类双音词兼有动词和名词双重性质,一身而二任,所以有时会产生歧义。例如后头跟名词的时候(研究方法),如果理解成“V+N”,那就是动宾结构(对方法进行研究);如果理解成“N+N”,那就是偏正结构(进行研究的方法)。又如前头加“没有”的时候(没有研究), 如果理解成“没有+N”,那是对存在的否定(无研究),如果理解成“没有十V”,那就是否定动作的实现(未研究)。 我们曾经主张把此类双音节词看成动词里的一个小类,并且称之为名动词(NV),意思是兼有名词性质的动词。当然这并不是唯一的处理方法,譬如我们也可以把它看成兼属名词和动词两类。本文不打算在名动词的类属问题上多所论列。为了便于讨论,以下暂时仍称此类词为名动词。 §3如上所述,名动词兼有动词和名词双重性质。当它处于虚化动词的宾语的位置上时,体现出来的是它的名词性的一方面。这可以从以下的事实里得到证实: 1)名动词充任虚化动词的宾语时,只受名词或表示数量的词语修饰,不受副词修饰。例如: 进行农村调查 予以物质奖励 进行一些调整 作一些解释 *进行马上调查(马上进行调查) *加以彻底解决(彻底加以解决) *予以及早考虑(及早予以考虑) *作赶快准备(赶快作准备) 2)及物的名动词(NVt)做虚化动词的宾语时,本身不能再带宾语: *进行调查农村(对农村进行调查) *应该加以解决问题(问题应该加以解决) *进行分析这些现象(对这些现象进行分析) 3)如果充任宾语的名动词不止一项,那就只能用“和”“与”连接,组成名词性联合结构,不能用“并”“又……又……”连接,组成动词性联合结构。例如: *进行观察并分析 进行观察和分析 *进行又观察又分析 又进行观察又进行分析 总之,虚化动词的宾语可以是单独的名动词,也可以是以名动词为核心的体词性词组,但不能是以名动词为核心组成的谓词性成分。跟能带真正的谓词性宾语的动词(主张、打算、同意、认为、觉得、感到、应该……)相比较,虚化动词的这个特点可以看得更清楚: *进行先调查中学(先对中学进行调查) 主张先调查中学 *加以立刻解决(立刻加以解决) 打算立刻解决 *予以及早考虑(及早予以考虑) 应该及早考虑 *作预先准备(预先作准备) 同意预先准备 充任虚化动词宾语的只能是双音节词。从表面上看起来,这似乎是语音节律上的限制。其实这里头蕴含着更为深刻的语法上的原因。按照上文的分析,虚化动词要求的宾语是表示动作的名词性成分。符合这个要求的语法成分只有两类:一类是表示动作的纯名词,另一类是兼有名词和动词双重性质的名动词。这两种词几乎全都是产生历史比较短的书面语双音节词。口语单音节词里既没有名动词,也没有表示动作的纯名词。这就是虚化动词的宾语只能是双音节词的真正原因。 (第4节略) (《北京大学学报(哲学社会科学版)》1985年第5期) 选文附注 * 本文为朱德熙、卢甲文、马真合写,全文由朱德熙先生执笔。——编者注 [1] 黎锦熙《新著国语文法》76页。 [2] 黎锦熙、刘世儒:《语法再研讨——词类区分和名词问题》(《中国语文》1960年 12月号)。 [3] 《暂拟汉语教学语法系统简述》。 [4] 史振晔《试论汉语动词、形容词的名词化》(《中国语文》I960年12月号)。 [5] 同[1]。 [6] 龙果夫在《现代汉语语法研究》里提到“事物化"(

,俄文本13页,汉译本7页),但他所举的例子是“给了他一顿好打”“等了个太阳大平西”等等。他在这本书里没有说主宾语位置上的动词和形容词都一律“事物化”。因此他所说的“事物化”跟中国语言学界所说的“名物化”是不同的。 [7] 黎锦熙、刘世儒《语法再研讨——词类区分和名词问题》(《中国语文》1960年 12月号)。 [8] 同上。 [9] 《暂拟汉语教学语法系统简述》。 [10] 同上。 [11] 同上。 [12] “行动范畴”不一定只指行为和动作,也包括事物的变化。 [13] “什么”可以直接作定语(即不带“的”字),“怎么样”做定语,除非后面有数量词,否则都带“的”字。 [14] 史振晔《试论汉语动词、形容词的名词化》是这样说的,黎锦熙、刘世儒在《语法再研讨——词类区分和名词问题》中则说“可以和名词构成同位语”。 [15] 这个句子很不自然,但名物化论者所举的这类例子大都是不很自然的。例如“躺着这种休息方式比坐着更使人舒服些”,“劳动劳动这种想法很必要”之类。 [16] 黎锦熙、刘世儒在《语法再研讨——词类区分和名词问题》一文中一共列举了四项特征,除了我们这里所举出的三项之外,还有一项——“可以放在‘介词……方位词’这个语言区域中(这中间是名词的地位)如:‘粉墙突出在新绿里。’”我们不明白为什么要举这一项,因为这一项既和主语无关,也和宾语无关。“在新绿里”显然是“在”加上“新绿里”,不是“在新绿”加上“里”,“新绿”不能看成“在”的宾语。 [17] 所有的名词都具备这三项性质,但是主宾语位置上的动词和形容词却不一定同时具备这三项性质。如果把这三项性质合起来看成一个内部可以选择的整体,那末主宾语位置上的动词和形容词就都满足这个条件:有的能用名词或代词复指,有的能受名词或代词修饰,有的能跟名词组成联合结构,三项里至少能满足一项。因此,这三项性质合起来作为一个整体,是名词、动词、形容词的共性。参看3.1。 [18] 最近就有人提出了这种说法,例如李临定、 范方莲《语法研究应该依据意义和形式结合的原则》,《中国语文》1961年5月号。 [19] 到底有多少动词形容词不能做主宾语,我们没有详细调查过,不能下结论。这里只指出以下两点:第一,有些动词后边经常跟着宾语,例如:“姓、具有、含有、认为、以为、觉得、加以”以及“受罪”的“受”,“劳驾”的“劳”,“借光”的“借”等等,这类动词不但不能作主宾语,也不能作谓语,除非后头带着宾语。其中有少数有的时候可以作谓语, 例如“这个办法很好,我认为”。但此时意念上的宾语(这个办法很好)仍在句子里出现,不过不是在宾语的位置上。如果带上宾语,则整个动宾结构可以作主宾语(加以调查是必要的)。第二,通常把“男、女、金、银、雌、雄、本(国)、单(衣服)”等等归入形容词。这一类词不但不能作主宾语,也不能作谓语。如果我们承认“姓、具有、加以”等动词能作主宾语(后头带宾语),同时把“男、女、金、银”等等排除在形容词之外(这是很有理由的),那么能作主宾语的动词形容词百分比是极高的。 [20] 这里所谓“集合”(或称“类”),是用的数学或数理逻辑上的意义。 [21] 词典里的词就是概括词,而非个体词。 [22] 可是“桌子”的语法性质却不一定全都是所有名词的共性。 [23] 指重叠式本身(即不包括“的”字在内)。可以说“好好写”,但不能说“好好书”。 [24] 这是作为例子来说的,真给动词划类的时候,还要考虑其它因素,当然不这样简单。 [25] 基本上如此。《新著国语文法》在这一点上摇摆不定,有的时候又承认它仍是本类词。 [26] “我们之所以认为汉语的实词不能区别词类,其中的一个理由正因为汉语的词都可以当主语用。”(《语法理论》243页)。 导语部分参考文献 [1] 郭锐,2002/2018,《现代汉语词类研究(修订本)》,北京:商务印书馆 [2] 郭锐,2011,朱德熙先生的汉语词类研究,《汉语学习》第5期 本期责编:公子小白返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】