| 我国博士毕业生都去哪儿了?基于2015 | 您所在的位置:网站首页 › 985女博士比例 › 我国博士毕业生都去哪儿了?基于2015 |

我国博士毕业生都去哪儿了?基于2015

作者简介 罗洪川,西南大学研究生院助理研究员; 向体燕,教育部学位与研究生教育发展中心信息处项目主管; 高玉建,教育部学位与研究生教育发展中心信息处副处长; 马永红(通讯作者),北京航空航天大学高等教育研究院教授。 来源:本文原题为《我国博士毕业生去向及就业特征分析——基于2015—2020年博士毕业生数据的分析》,选自《学位与研究生教育》2022年第1期。 研究生教育作为我国高等教育的重要环节,承载着国家发展和民族振兴的重大历史使命。2020年,新冠肺炎疫情席卷全球,对我国经济发展和社会进步带来了巨大压力,严重冲击着我国就业市场,就业格局和就业模式发生深刻变化。特别是由于疫情直接导致部分企业倒闭,使得就业岗位减少,就业问题浮现。同时,随着研究生学历教育普及以及招生规模的迅速扩张,大量博士研究生毕业后进入社会就业市场,就业问题日益加剧。 当前,我国社会经济发展面临产业结构升级、产教融合等问题,将对博士毕业生就业提出更高的要求。不少学者对博士毕业生就业情况进行了不同角度的探究。卿石松通过分析2017届博士毕业生就业情况,发现超过20%的博士从事临时性的博士后工作、临时就业等;陈洪捷教授通过6344份博士毕业生调查问卷,分析了博士毕业生学术职业选择的群体差异性,发现七成选择了学术职业,三成选择了非学术职业;徐志平等以“双一流”建设为切入点,分析了2017届我国63所“双一流”建设高校博士毕业生的就业情况,发现学术性岗位仍然是博士毕业生的主要就业途径。 然而运用连续几年博士毕业生的整体就业数据进行分析的很少,博士研究生毕业后都去了哪里?他们的就业情况如何?有多少博士毕业生继续从事教学或科研工作?又有多少进入了企业工作?他们的就业特征及趋势是否与已有研究中的就业特征保持一致?不同性别对不同的工作性质是如何选择的?有多少人选择中西部地区就业?等等。 本文基于2015—2020年我国博士毕业生就业数据对上述问题进行探索研究,梳理博士毕业生就业去向及就业趋势,将有助于教育管理部门和高等院校以及企业及时掌握博士毕业生的就业情况,从而促进协同建立就业动态反馈机制,促进产业融合、产学融合,提升博士毕业生就业质量。 研究设计 1.数据总体情况 使用教育部相关部门2015—2020年我国博士毕业生学位授予信息中的就业数据进行分析研究(不包含党校、军队院校、军事学以及部分博士毕业生就业信息为空的数据)。有效数据共计304020条,其中学术学位博士280622条,专业学位博士23398条;男性占比60.28%,女性占比39.72%;一流大学建设高校占比51.51%,一流学科建设高校占比31.79%,普通高校占比14.50%,科研机构占比2.20%;学习方式以脱产学习为主,占比89.68%。数据具体情况如表1所示。  2.特征指标建立 根据学位授予信息年报数据结构及代码手册(2020版)(以下简称“手册2020版”)对学历教育博士毕业生去向的定义,博士毕业生去向分为就业、继续求学、入博士后流动站(本文仅包括当年应届博士毕业生进入博士后流动站的人数)、出国、出境、待业和其他7种类型。 根据教育部相关文件,就业包括签订就业协议或者劳务合同、定向委培、升学、出境、出国、项目制博士研究生培养以及入博士后流动站等。为更加直观地研究和分析博士毕业生去向,本文将样本数据中去向为就业、继续求学、入博士后流动站、出国、出境、其他均归为就业范畴,并从就业、待业两个方面对总体情况进行统计分析,然后再对去向中的就业数据从就业单位性质、就业单位地区以及工作性质进行统计分析。 3.研究方法 结合全面性与系统性,首先采取描述性分析对博士毕业生去向整体情况进行描述,然后使用卡方检验对不同院校类型、不同学科门类、不同学习方式、不同性别的博士毕业生就业特征差异进行统计学意义上的检验。 我国博士研究生毕业去向整体情况 从表1的我国博士研究生毕业去向分布情况、表2的博士研究生就业与待业情况以及图1中博士研究生毕业去向趋势(虚线部分),可以得出: 第一,博士毕业生就业整体情况良好,就业率较高。数据分析显示:2015—2020年博士毕业生就业人数285729人,就业率均值94.01%;待业人数18291人,待业率均值5.99%。其中,2015/2016学年博士毕业生就业率最高,达 94.91%;2019/2020学年就业率最低,只有91.34%,但整体就业率均超过了90%。 第二,博士毕业生整体就业率逐年下降,而待业率逐年上升。博士毕业生就业率从2015/2016学年的94.91%逐渐下降到2019/2020学年的91.34%;待业率从2015/2016学年的5.09%逐渐上升到2019/2020学年的8.66%。 第三,博士毕业生出国出境人数比例相对稳定。2015—2020年博士研究生毕业后出国出境总人数为7415人,占总数的比例仅为2.44%。 第四,博士毕业生就业率高低与学科门类、专业学位类别紧密相关。数据显示,教育类(教育博士、教育学博士)、医学类(口腔医学博士、临床医学博士、医学博士、中医博士)、法学、管理学、经济学博士毕业生因与经济发展和社会需要紧密结合,就业率较高。例如教育类博士毕业生平均就业率为94.84%,医学类博士毕业生平均就业率为96.40%,法学博士毕业生平均就业率为95.72%,管理学博士毕业生平均就业率为95.18%,经济学博士毕业生平均就业率为94.61%。就业率最低的是农学博士毕业生,其五年平均就业率仅为86.67%。   我国博士毕业生就业特征分析 博士毕业生对就业地区的选择在一定程度上反映了该地区整体经济实力,以及就业政策对博士毕业生的吸引程度,而对就业单位性质的选择预示着博士毕业生就业发展方向;工作性质选择与博士毕业生所学知识紧密关联,体现了学习知识与工作现状的相关性。 根据手册2020版,就业单位性质包含行政单位、科研设计单位、高等学校、其他教学单位、医疗卫生单位、其他事业单位、国有企业、三资企业、民营企业、其他企业、部队、其他等共计12个类别;工作性质包含教学和(或)科研、管理和其他3类。分析可知博士毕业生就业具有如下特征: 1.就业地区 (1)博士毕业生就业倾向于“属地原则”。首先是在培养单位所在地就业,如图2所示,博士毕业生选择培养单位所在地就业比例最低为45.80%,最高为94.42%,平均水平为68.79%。其次是在户籍所在地就业。东部地区以北京市、江苏省为例,户籍所在地为北京市的博士毕业生有16474人,其中选择在北京市就业的人数为12870人,占比78.12%;户籍所在地为江苏省的博士毕业生14357人,选择在江苏省就业的人数为10250人,占比71.39%。中部以江西、湖北两省为例,户籍所在地为江西省的博士毕业生4550人,选择在江西省就业的人数为2353人,占比51.71%;户籍所在地为湖北省的博士毕业生12195人,选择在湖北省就业的人数为6936人,占比56.88%。西部地区以四川、陕西两省为例,户籍所在地为四川省的博士毕业生有8472人,选择在四川省就业的人数为5674人,占比66.97%;户籍所在地为陕西省的博士毕业生6314人,选择在陕西省就业的人数为3938人,占比62.37%。具体情况如图3所示。   (2)博士毕业生对就业地区的选择具有明显的“地区聚集效应”。数据显示,近5年就业热门地区主要集中在东部省市。前几名依次为北京、江苏、上海、广东、山东、浙江,在这些省市就业人数比例高达48.76%,其中选择在北京市就业的比例最高。2015—2020年博士毕业生选择在北京市就业的比例依次为15.57%、16.01%、14.57%、14.86%、14.23%;其次是选择在江苏省就业,近5年比例依次为8.03%、7.86%、8.46%、9.13%、8.93%;再次是选择在上海市就业,近5年比例依次为8.26%、7.38%、7.76%、6.33%、6.03%,这仍与当下北上广是就业热门地区的现象相符合。 尽管北上广成为近年来就业的热门地区,但数据显示,北京、上海、广东及江苏的高校正在源源不断地为其他地区输送人才。北京地区高校近5年培养的博士毕业生为89393人,占全国博士毕业生总数的29.4%,毕业后选择就业的有51749人,而选择在北京市就业的仅为24609人,占比47.6%,这意味着北京地区培养的博士毕业生有52.4%流向国内其他地区就业。上海、江苏及广东地区培养的博士毕业生流向国内其他地区就业的比例也分别为39.90%、35.66%、33.18%。 数据显示,选择在中西部地区就业的博士毕业生相对较少,其中选择在中部地区就业的比例为24.29%,而选择在西部地区就业的比例仅为16.46%。 尽管如此,根据“属地原则”可以得知,某一地区培养的博士毕业生选择在该地区就业的比例仍然较大,中部以湖南、湖北两省为例,近5年湖南省培养的博士毕业生有8507人,毕业后就业的有6877人,这其中选择在湖南省就业的就有4503人,占比65.48%;同样,湖北省培养的博士毕业生选择在该省就业的比例为50%。西部以四川、陕西两省为例,四川省培养的博士毕业生有11573人,毕业后就业的有8549人,其中选择在四川省就业的有5231人,占比61.19%;同样,陕西省培养的博士毕业生选择在该省就业的比例为55.53%。从博士毕业生就业地区选择情况来看,虽然印证了“属地原则”,但也反映了中西部地区对国内其他地区的高层次人才政策吸引力度还不够。 2.就业单位性质 (1)就业单位性质总体情况如表3所示。博士毕业生就业单位首先以科研单位为主,包括高等学校和科研设计单位,其次是医疗卫生单位,再次是国有企业、民营企业、其他事业单位等。博士毕业生在高等院校就业的比例占据绝对优势,高达45.55%;在医疗卫生单位就业的比例为16.96%,位居第二;在科研设计单位就业的比例为10.25%,位居第三。  (2)不同院校类型的博士毕业生对不同性质就业单位的选择存在差异。本研究对不同院校的博士毕业生对就业单位的选择差异进行卡方检验,结果显示X2=16164.813,P |

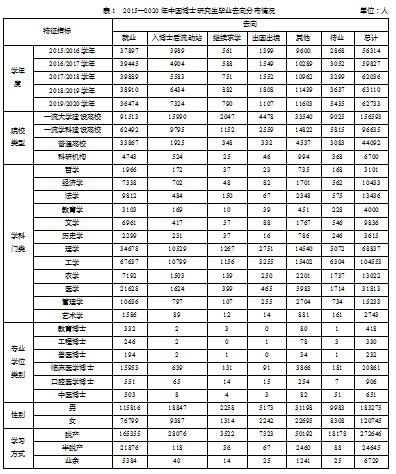

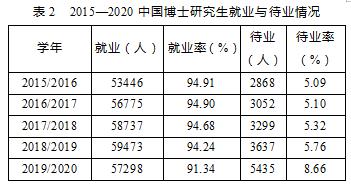

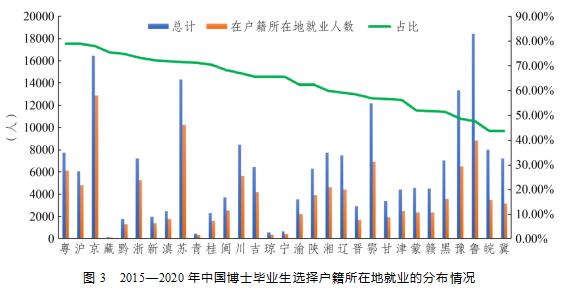

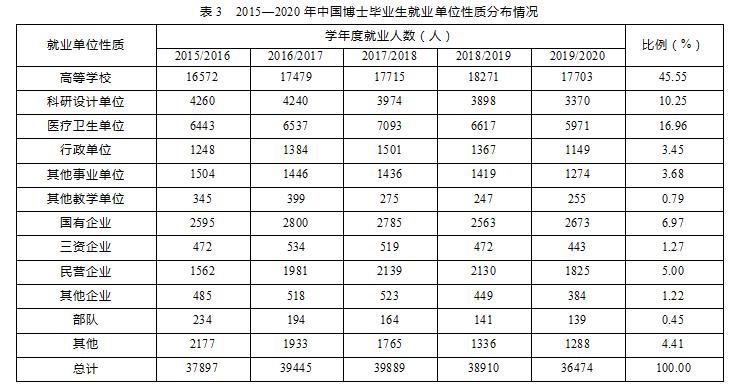

【本文地址】