| 亩收益达1.8万,39个秋葵品种及适种范围,火速收藏! | 您所在的位置:网站首页 › 秋葵株距多少合适 › 亩收益达1.8万,39个秋葵品种及适种范围,火速收藏! |

亩收益达1.8万,39个秋葵品种及适种范围,火速收藏!

|

我国在引进适合栽培的地方品种方面成果显著。 文安1号、文安2号、文安3号、五福、翠娇5个黄秋葵品种适宜在洞庭湖区种植; 川秋葵1号在四川地区有一定的推广应用价值; 美洲1号适宜在广东汕尾市等南亚热带地区种植; 红丰2号已在新疆昌吉和甘肃酒泉、威武、张掖、兰州等地示范应用; 脆绿2号适合甘肃河西地区栽培。 经秋 2号、中秋 1号、中葵 6 号适合在安徽产区种植。而对黄秋葵栽培地的研究发现, 助农2号、杨贵妃、绿羊角和东京5号4个品种适合在海南大棚内种植; 脆绿2号适合在露地或保护地栽培; 闽秋葵3号、闽秋葵4号抗性强,适宜在全国各地大棚和露地推广种植。 1.2 营养成分与功效 国内外在黄秋葵的营养成分和功效特性、药理功用等方面均取得很大的研究进展。研究表明,黄秋葵具有极高的营养和药用价值,在 种植、加工等方面前景广阔。国内对黄秋葵的研究主要集中在特色品种选育、配套的栽培方式、营养组成分析及初级产品加工等方面。 黄秋葵富含氨基酸、蛋白质、微量元素、黄酮类化合物、碳水化合物、油脂和维生素等多种营养成分,其中维生素C和维生素A含量相对较高,能够养护视网膜避免白内障、预防心血管疾病、提高免疫力、防止皮肤黑色素生成。

黄秋葵籽中含有18种氨基酸以及人体所必需的脂肪酸——亚油酸。嫩果荚中含有蛋白质和黏液,黏液可促进排毒、降低血糖和胆固醇、促进辅助消化以及保护肠胃、肝脏、皮肤和黏膜等多种功用;花中黄酮含量高(比大豆子叶中所含黄酮高300倍左右),具有雌激素和抗雌激素作用、抗氧化作用、改善内分泌系统等多种生物学功效;此外,种子和蒴果皮还富含多种微量元素,可以增强人体防癌抗癌能力,提高人体免疫力,也可减少呼吸道感染和哮喘发生频率、减少肺损伤。 1.3 加工与开发利用 黄秋葵可用来制作酸奶,是肉制品、乳制品、饮料、面制品等产品的天然食品添加剂。黄秋葵食用胶还可以作为脂肪的替代品,制作低脂巧克力、低脂饼干等。种子可作为一种新式的油脂和蛋白质资源加以利用,也可用作咖啡的添加剂或代用品,还可用作鸡饲料。花中黄酮含量高,可制作成花茶。茎叶粉可提高肉鸡皮肤和脂肪的着色效果。但当前 国内市场对黄秋葵的开发利用还停留在初级阶段。

1.4 分子标记育种 国外较早开展了利用分子标记技术研究其遗传多样性的研究。Martinello等、Gulsen等、Singh等通过形态学标记、RAPD标记、SRAP标记技术等对黄秋葵种质进行了遗传多样性及亲缘关系研究。 有研究报道,国外收集了抗寒种(A. angulosus)、抗黄脉花叶病毒种(A. tetraphyllus及A. manihot)、含某些特殊成分种(A. moschatus)以及炒食不含粘胶种(A. cailleit)等品种,为育种工作提供新材料。 国内对黄秋葵的种质资源归类和创新利用方面的研究较少。李永平等对黄秋葵SRAP反应体系进行了优化研究。王萍利用形态学和ISSR分子标记聚类分析技术,将48份黄秋葵划分为4个类群。黄吉利用形态学标记技术和ISSR分子标记将34个品系的黄秋葵分为2个大类。有研究报道,iPBS技术可用于黄秋葵种质的鉴别以及遗传多态性的研究。

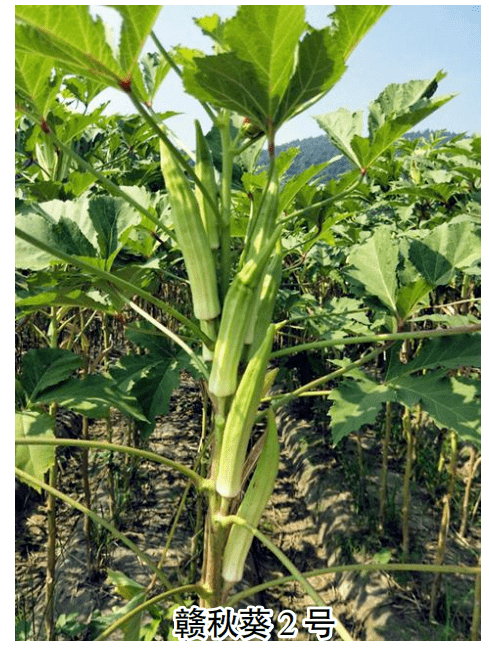

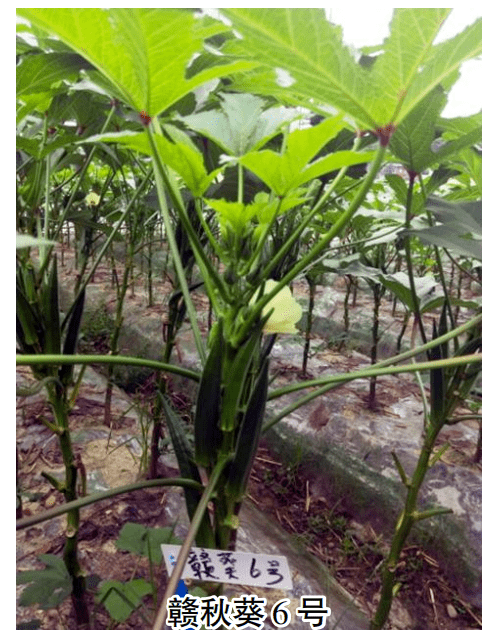

02 萍乡地区黄秋葵研究进展 萍乡地区黄秋葵种植历史悠久,种植面积大。该地区具有得天独厚的地理和气候条件,非常适合黄秋葵的生长。萍乡地区在黄秋葵的品种选育、高产栽培技术、提取黄酮工艺等方面都有研究。 经过多年不断研究,萍乡地区培育出多个优良品种,形成了典型的具有地方传统特色的系列品种,如 赣葵1号、赣秋葵2号、赣秋葵3号、赣秋葵4号、赣秋葵5号、赣秋葵6号等。

在黄秋葵高产栽培技术研究中,通过对赣葵1号、赣秋葵2号、安源红1号、4-1(赣秋葵3号)等优良黄秋葵品种进行春提早设施栽培,栽培密度为行距60 cm、株距45cm,667㎡施有机肥5000 kg、三元复合肥80kg时可以获得较高的产量与收入, 667㎡产量1850 kg左右, 收入18500元左右。 黄秋葵提取黄酮工艺优化研究中,采用超声波法、水浴法、水浴微波法、水浴超声波法4种方式辅助提取黄秋葵花中黄酮,确定以水浴超声波法辅助提取测定黄酮效果较好。 信息来自《长江蔬菜》2021年8下 【声明】 转载自其它平台或媒体文章,本平台将注明来源,文章不代表三农洞察观点。如有版权问题,请留言沟通,我们将尽快处理。 点击下方公众号名片,关注我们!返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】