| 例析“生态位”概念的引入对高中生物学教学的意义 | 您所在的位置:网站首页 › 物种的概念高中生物 › 例析“生态位”概念的引入对高中生物学教学的意义 |

例析“生态位”概念的引入对高中生物学教学的意义

|

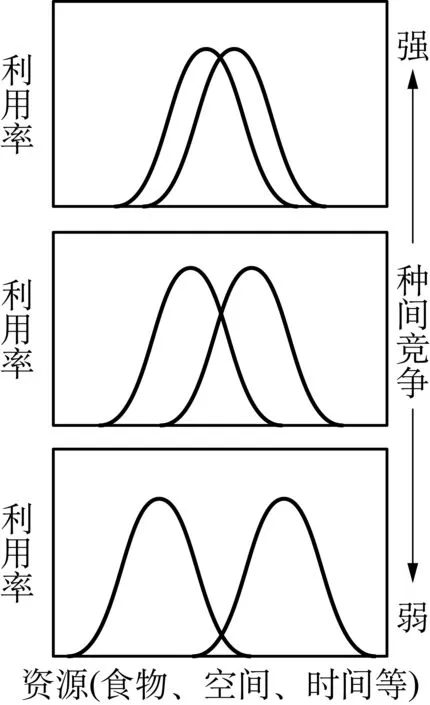

林 青 (人民教育出版社课程教材研究所 北京 100081) 生态位作为生态学研究中的经典概念在种间关系、群落结构和物种多样性等研究中被广泛应用。根据《普通高中生物学课程标准(2017年版)》的要求,生态位相关内容将纳入我国高中生物学课程。本文结合实例例析它的引入对高中阶段学生理解群落以及种间关系等生态学概念的意义,并对其教育价值进行初步分析。 1 生态位的概念1910年,Johnson最早使用了生态位(niche)一词[1]。之后,Grinnell指出在同一动物区系中定居的两个种不可能具有完全相同的生态位[2],并正式定义生态位为正好被一个种(或亚种)所占据的环境限制性因子单元;其后Elton指出生态位不仅表现物种对其生活环境的需求,而且表明物种在群落关系中的角色以及其对生境的影响[3]。1958年,Hutchinson从空间、资源利用等多方面考虑提出了生态位的多维超体积模式,认为生态位是每种生物对环境(温度、适度、营养等)的选择范围[4]。百年来,生态位的概念一直在发展。 在高中阶段,可以将生态位理解为: 每个物种在群落中的地位或角色,即在群落中每个物种在生活空间、营养关系以及活动时间多个维度上的地位[5]。例如,对动物来说,它们有一定的空间活动范围,有各自的食物与天敌,有各自偏好活动的时间(如昼伏夜出、冬眠)等;对植物来说,不同的植物有各自适宜生存的范围,有对温度、光照、水分、养分的不同需求等。 2 生态位对高中生态学概念网络构建的作用生态位在整个高中生态学概念网络中属于节点性概念,它的引入可以将群落的构建、种间关系、物种多样性等概念连接在一起,进一步完善高中阶段的生态学知识体系。 2.1 生态位与群落的构建 1934年,Gause研究了两种草履虫的竞争结果后提出竞争排除原理,即由于对限制性环境资源的竞争,生态位相似的物种是不能够稳定共存的,该原理证实了生态位分化是维持物种共存的必要条件。传统的观点认为,各物种特征的权衡和组合的不同决定了其生活史对策(如资源利用方式)的不同,由此决定了各物种在群落中所占有的生态位不同,进而决定了多物种的稳定共存[3]。 结合高中的知识内容,当群落中的物种存在相似生态位时可能因竞争共同资源发生竞争排除,群落之所以能够维持稳定与多样性,是因为群落中的各个物种发生了生态位的分化,最终达到各个物种各安生态位的共存状态。 群落的构建是一个复杂的问题,随着生态学研究的不断发展,传统的生态位构建理论也受到一些质疑。例如,该理论不能很好地解释像热带雨林这样,生境中限制性资源不多,多物种生态位分化不明显依然稳定同存的现象[6]。近年来,越来越多的学者认为群落的构建是多种作用整合的结果。 2.2 生态位与种间关系 生态重叠是描述一个物种生态位以及物种间关系的重要指标之一,可以理解为两个物种在生态上相似性的量度。一般来说竞争与生态位重叠是密切相关的,在很多情况下,生态位重叠越大,意味着物种间可能存在的竞争就越大(图1)[5]。如果两个物种的生态位是完全分开的,则不会有竞争,但在这种情况下可能会有未被利用的资源。

图1 两个物种对资源的利用曲线[5] 生态位概念的引入可以在高中阶段为理解种间关系打开新的视野。例如,高中教材中双核小草履虫和大草履虫共同培养的结果可以理解为两者有生态位重叠,因竞争共同资源发生竞争排除造成的。当然,生态位重叠造成的结果并不一定是“你死我亡”,如树林中如果存在多种鸟,他们往往都有各自偏好的分布范围,但如果树林中仅存在其中一种鸟,它的分布范围会明显扩大,这种现象的产生也是在群落构建时生态位分化的结果。需要注意的是,有生态位重叠就一定有竞争的观点是不全面的。当资源很丰富时,有生态位重叠的两种生物就可以共同利用同一资源而不给对方带来损害(如前面提到的热带雨林)。 3 生态位概念引入的教育价值分析发展学生的生物学核心素养,是中学生物学课程的核心任务。教学基于概念,但更关注概念整合与观念形成[7]。生态位作为节点性的重要概念,它的引入可以帮助学生进一步理解生命观念,提升社会责任。 3.1 进化观与适应观 一个群落从无至有,到具有相对稳定的物种多样性,群落中每种生物都占据着各自的生态位,这是群落中物种之间及生物与环境间协同进化的结果。这种各安生态位的状态有利于环境资源的充分利用,是各个物种对环境的适应。群落具有一定的稳定性,但也处于动态的变化过程,当环境资源发生变化或群落的物种组成发生变化时,各物种的生态位会进行相应的调整,以适应这些变化,重新建立起稳态。当生态位的调整无法及时适应变化,已有的群落结构以及物种多样性会被破坏,直到通过生态位的分化使得群落达到新的平衡,如物种入侵、环境突变等情况。这种动态变化的过程都是适应观的具体体现。 3.2 系统观 群落之所以能够成为一个协调统一且有层次的整体系统,与其中各物种生态位的分化是分不开的。群落中的各种要素是有序的、有组织的,每个物种都有各自的生态位,扮演着自己的角色,它们以一定的方式相互联系、相互作用,具体表现为生物间的竞争与合作、生物对无机环境的影响和适应等,最终形成了一个协调有序的整体。群落中的物质组成、能量流动、信息传递等都是有序的,且处于动态平衡之中。系统观的渗透有利于学生理解结构与功能、稳态与动态等辩证关系,加深学生对生命系统的层次性、有序性、动态性、整体性的认识,有助于学生建立对生命的物质观、能量观和信息观的统一认识[7]。 3.3 社会责任 生态位的理论在许多生态工程中都有应用(如生态修复工程)。生态位概念的学习可以帮助学生更好地理解人与生物、人与环境之间的关系,形成生态意识,并知道如何科学地参与环境保护实践。 4 生态位概念教学的实施建议4.1 以实例支撑概念构建,从概念升华至观念 虽然有关生态位的概念之前并未在高中教学中直接涉及,但其实生态位的理论是蕴含在很多生态学现象以及生态学原理中的。生物入侵现象的发生,可以认为是外来物种在新环境中缺少竞争者以及天敌,所以迅速地抢占了生态位造成大量繁殖。在构建人工群落时,既要避免物种生态位的过多重叠,又要尽量保证资源的充分利用,如四大家鱼的混养、立体农业等。在生态修复工程中,人工物种引进等环节都需要充分考虑各物种的生态位,以实现群落的稳定以及对资源的合理利用。以实例来支撑概念更利于学生认识生态位的科学内涵,使他们能够利用生态位去解释更多的生态学现象,并在这个过程中实现由对概念的建构逐步升华至对生命观念的提炼与理解。 4.2 设置合理的探究活动 例如,可以让学生调查生活中熟悉的群落中某些生物的生态位。在条件有限的情况下,可以通过查阅资料给学生创设问题情境来进行分析,要注意情境创设的真实性以及问题设置的导向性。在探究性的自主学习中,学生不仅能够在问题情境中逐步提炼出抽象的概念,同时可以建立起如何运用此概念解决新问题的能力。 |

【本文地址】