| 人类历史上拍到了第一张黑洞照片,怎么做到的? | 您所在的位置:网站首页 › 怎么拍一张照片三个人 › 人类历史上拍到了第一张黑洞照片,怎么做到的? |

人类历史上拍到了第一张黑洞照片,怎么做到的?

|

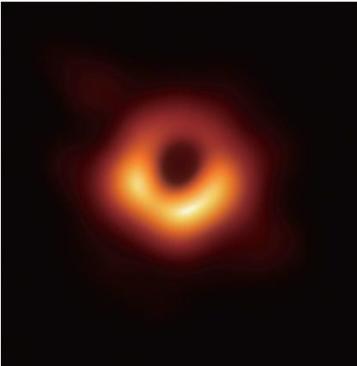

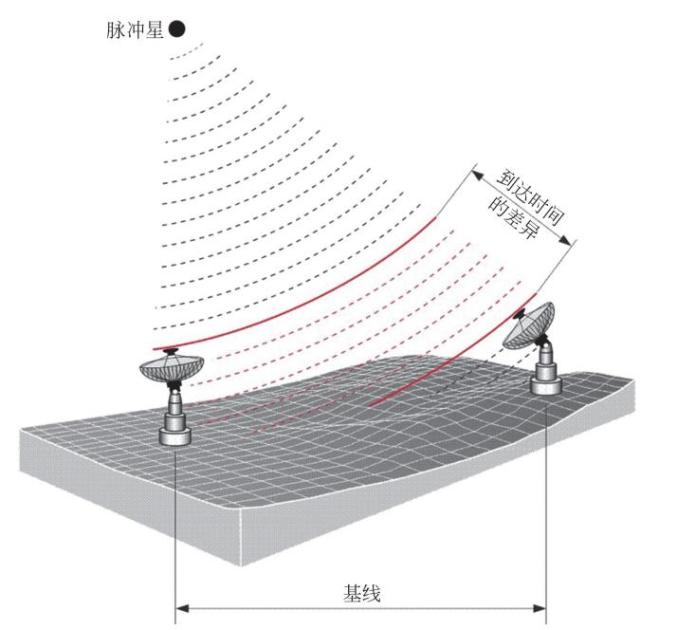

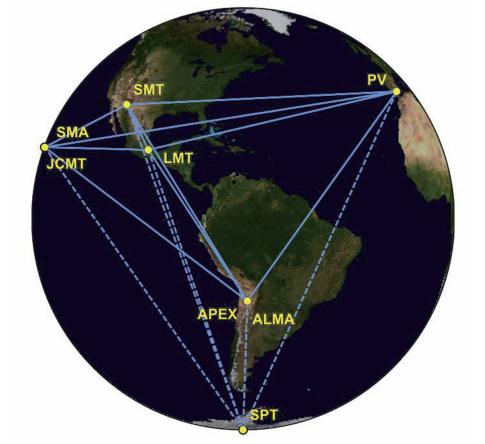

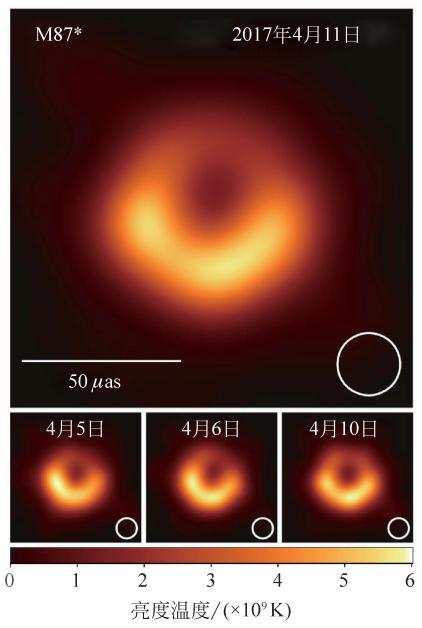

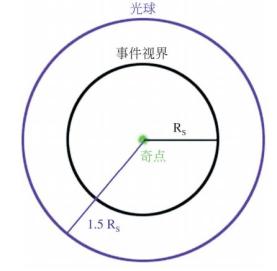

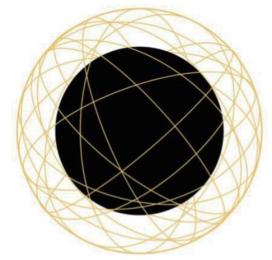

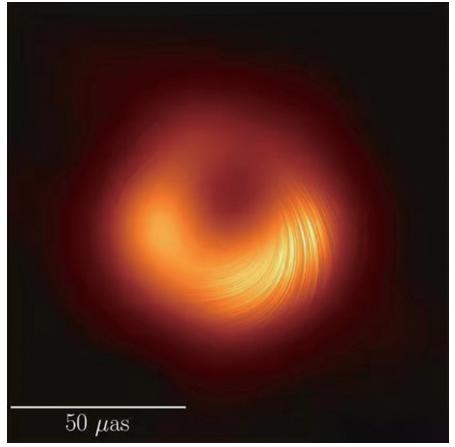

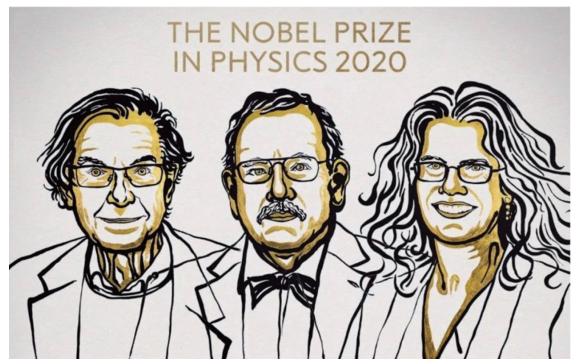

以下文章来源于原点阅读 ,作者王爽 原点阅读. 清华大学出版社科普图书品牌,全国科普阅读推广联盟会员。致力于科学普及和科技文化类图书出版,传播科学知识、科学精神、科学方法和科学理念。为读者提供客观、理性、多维、优雅的阅读产品,展现科学的迷人。 2019年4月10日,多国合作的事件视界望远镜(event horizon telescope, EHT)项目组,在6个城市同时召开了一场声势浩大的新闻发布会。在这场新闻发布会上,他们公布了一张宛如《魔戒》中“索隆之眼”的照片。 这张照片轰动了全世界。因为它是人类历史上拍到的第一张黑洞照片。  而这张照片呈现的,正是黑洞M87*的景象。 到目前为止,人类总共拍到过两个黑洞的照片。其中一个是M87*,另一个是位于银河系中心的人马座A*。而这两个黑洞,就是我们在地球上所能看到的“最大”的黑洞。 这里的“最大”,是指角直径最大。在全宇宙所有的黑洞中,M87*和人马座A*的角直径是最大的,能够达到几十微角秒。 什么是微角秒?这是一个日常生活中完全用不到的衡量角度大小的单位。简单地说,1度是一个直角的1/90,1角秒是1度的1/3600,而1微角秒是1角秒的100万分之一。所以你不难想象,要想观测一个角直径只有几十微角秒的天体,是一件多么困难的事情。其难度大概相当于从地球上看一个放在月球表面的玻璃珠。 那么问题来了:既然M87*和人马座A*的角直径如此之小,人类为什么还能拍到它们的照片呢? 要想回答这个问题,得从一项至关重要的天文观测技术说起,那就是甚长基线干涉技术。  甚长基线干涉技术 甚长基线干涉技术的关键在于,用分散在世界各地的多台小射电望远镜,在同一时刻观测由同一个天体发出的无线电波信号。把所有观测数据拿到同一个数据中心进行处理后,最终的观测效果,等同于把所有的小射电望远镜组合成了一个大的射电望远镜。而这个大射电望远镜的有效口径,就等于离得最远的两台小射电望远镜的间距。 这意味着,一些口径只有几十米的小射电望远镜,可以用甚长基线干涉技术组合成一个口径能达到几百上千千米的大射电望远镜。这样一来,射电望远镜的探测能力就大大增加了。 为了尽可能地扩大射电望远镜的有效口径,EHT项目组做了一件让人瞠目结舌的事情。他们对位于全球各地的8台射电望远镜进行了联网,从而弄出了一个有效口径和地球直径一样大的巨型射电望远镜。而这个和地球一样大的巨型射电望远镜,就是EHT。  全球8台射电望远镜联网 EHT的角分辨率(能探测到的最小角直径)大概是25微角秒。这个数字已经小于M87*和人马座A*的角直径,所以ETH才可以拍到这两个黑洞的照片。 除M87*和人马座A*以外的所有黑洞,其角直径都远远小于EHT的角分辨率。因此,EHT就无法拍到其他黑洞的照片。 2017年4月5日、6日、10日和11日的晚上,EHT对M87*和人马座A*进行了持续的观测,从而获得了关于这两个黑洞的海量观测数据。 这些数据海量到什么地步呢?答案是根本无法通过网络传输,所以,只好先把数据全都装进硬盘,然后由EHT项目组成员自己坐飞机,把硬盘带到EHT的两个数据中心去分析和处理。 关于M87*的数据处理工作持续了整整两年。两年后,EHT项目组在《天体物理学杂志》上一口气发表了6篇论文。在最重要的第一篇论文中,他们公布了下面的图片。  这张图片表明,2017年4月5日、6日、10日和11日这4天的晚上,EHT拍到了4张几乎一模一样的M87*的照片。这就确凿无疑地证明了,EHT项目组的确拍到了人类历史上的首张黑洞照片。 说到这里,可能你会有这样的疑问:“不是说黑洞是一个连光都逃不出去的恐怖监狱吗?那为什么能拍到黑洞的照片呢?” 答案是,这张照片拍的并不是黑洞本身,而是黑洞周围的“光球”。 “光球”的概念比较复杂,首先要科普的是,“光球”的光从哪里来。答案是,来自黑洞周围的吸积盘。 要想产生绵延5000光年的星际喷流,在中心黑洞周围就必须有一个扁平的、宛如海底漩涡的吸积盘。 黑洞的吸积盘会以极高的速度绕着黑洞旋转。在此过程中,吸积盘上的气体会被加热到几百万摄氏度。这样一来,这些气体会发出大量的电磁波,其中就包括能被EHT探测到的无线电波。 这些吸积盘气体发出的光,会到哪里去呢?答案是,一部分跑到了远处,而另一部分汇聚到了黑洞周围的光子稳定轨道。 什么是光子稳定轨道?让我从大家比较熟悉的太阳系说起。 太阳系有八大行星,而每个行星都在一个稳定的轨道上绕着太阳公转。这些行星稳定轨道有一个最重要的特征:轨道半径越小,行星运动速度就越快。这意味着,如果行星的运动速度增大了,其相应的稳定轨道半径就必须减小。 现在让我们做一个简单的思想实验。想象黑洞周围有一个物体,其运动速度在不断地增加。这样一来,它的稳定轨道半径就必须不断减小。 最终,这个物体的速度会达到一个上限,那就是宇宙中速度最快的光速。此时,这个物体就会稳定在一个半径极小的稳定轨道。而这个半径极小、让达到光速的物体也能达到稳定的轨道,就是所谓的光子稳定轨道。 根据理论计算,黑洞的光子稳定轨道应该在黑洞的事件视界之外。你可以把黑洞的事件视界想象成黑洞监狱的建筑物外墙,而把黑洞的光子稳定轨道想象成黑洞监狱的操场围墙。进了监狱的建筑物外墙,就再也不可能离开;进了监狱的操场围墙,则还有离开的可能。 对于最简单的史瓦西黑洞而言,光子稳定轨道的半径约为事件视界半径(即史瓦西半径)的1.5倍。知道了光子稳定轨道的概念以后,我们就可以来讲讲EHT项目组拍摄到的首张黑洞照片了。 在黑洞周围有一个非常特殊的球面,其半径就是光子稳定轨道的半径。这个特殊的球面就是所谓的“光球”。 在这个光球上,黑洞吸积盘发出的光可以周而复始地绕着黑洞旋转。因为所有的光都汇聚到了这个“光球”上,“光球”就变成了黑洞周围最亮的东西。所以首张黑洞照片所拍的,就是M87*黑洞周围的这个“光球”。  光子稳定轨道半径图  黑洞的“光球” 可能你会提出这样的疑问:“既然拍的是M87*周围的光球,那照片上为什么只显示了一个中间有大片黑暗区域的光环?” 原因是,你把黑洞周围的光球和我们熟悉的光球(例如太阳)混淆在了一起。 就以太阳为例。太阳发出的光,会呈球形向外扩散。这样一来,太阳朝向我们的那一面发出的光,全都可以跑到地球上。因此,我们在地球上看到的太阳,就是一个完整的圆。 但黑洞周围的光球就截然不同了。由于黑洞引力的束缚,光一直被限制在光球表面运动,就像地球人一直在地球表面运动一样。 当然,光也有可能离开光球,从而彻底地逃离黑洞。但是在黑洞引力的束缚之下,光离开光球时的速度方向,一定是沿着光球的切线方向。这就像是旋转雨伞时甩出的水滴,一定会沿着雨伞的切线方向。 为了描述的方便,我们不妨假设地球正好位于M87*黑洞光球的南极方向。那么从此光球的哪些区域逃出来的光,最后能达到地球? 答案是,只有从这个光球赤道上逃出来的光才可以。因此,我们在地球上看到的,就只能是这个赤道上的光环了。 M87*黑洞周围的光球赤道上的光环,这就是人类历史上首张黑洞照片的真相。 顺便说一句。2021年3月25日,EHT项目组又公布了一张新的M87*黑洞的照片。这张照片清晰地展示了黑洞周边磁场的影响。  新的M87*黑洞的照片 我们已经讲完了EHT项目组能拍到人类历史上首张黑洞照片的原因,以及这张照片拍的到底是什么。由于这张照片,黑洞一跃成为天文学目前最大的热点之一。 2020年的诺贝尔物理学奖就授予了黑洞研究领域的三位大牛,包括提出奇点定理的罗杰·彭罗斯,以及发现银河系中心黑洞的莱因哈德·根泽尔和安德烈娅·盖兹。  罗杰·彭罗斯、莱因哈德·根泽尔和安德烈娅·盖兹(从左至右) 在此预言,有朝一日,我们可能会看到拍摄首张黑洞照片的工作戴上诺贝尔奖的桂冠。 END  更多精彩文章请点击下面“蓝字”标题查看: 王青教授:理解王中林院士“拓展的麦克斯韦方程组”“碰瓷”麦克斯韦:伽利略协变和洛伦兹协变电磁场论趣谈热点:运动介质洛伦兹协变电磁理论2021年《物理与工程》优秀论文、优秀审稿专家、优秀青年学者名单王青教授:源自苏格拉底的问题驱动式教育——在互动中共同学习和成长读后感:教育中的现实和远方王青教授:昨晚(6月9日),清华电动力学期末考试朱邦芬院士:“减负”误区及我国科学教育面临的挑战《物理与工程》2022年第4期目录乐永康:新冠肺炎疫情防控下美国物理实验教学及中美情况对比顾牡:对于重新制定的《非物理类理工学科大学物理课程教学基本要求》的认识和体会朱邦芬院士:从基础科学班到清华学堂物理班朱邦芬院士:对培养一流拔尖创新人才的思考李学潜教授:物理是一种文化李学潜教授:如何帮助物理系学生迈过从高三到大一这个坎穆良柱:物理课程思政教育的核心是科学认知能力培养穆良柱:什么是物理及物理文化?穆良柱:什么是ETA物理认知模型穆良柱:什么是ETA物理教学法吴国祯教授:我的国外研究生经历印象——应清华大学物理系“基科班20年·学堂班10年纪念活动”而写 陈佳洱,赵凯华,王殖东:面向21世纪,急待重建我国的工科物理教育王亚愚教授:清华物理系本科人才培养理念与实践葛惟昆教授:关于中外人才培养的几点思考安宇教授:为什么传统的课堂讲授模式需要改变安宇教授:其实教学就是积累的过程刘玉鑫教授:关于本科生物理基础课程教学和教材编著的一些思考沈乾若:重创理科教育的美加课程改革Henderson C:美国研究基金支持下的物理教育研究及其对高等物理教育的影响《物理与工程》期刊是专注于物理教育教学研究的学术期刊,是中国科技核心期刊,1981年创刊,欢迎踊跃投稿,期刊投审稿采编平台: http://gkwl.cbpt.cnki.net 欢迎关注 《物理与工程》微信公众号 原标题:《人类历史上拍到了第一张黑洞照片,怎么做到的?》 阅读原文 |

【本文地址】