| 健康码一会儿变黄,一会儿又变绿?到底怎么回事?速看 | 您所在的位置:网站首页 › 广州哪些地方健康码变黄 › 健康码一会儿变黄,一会儿又变绿?到底怎么回事?速看 |

健康码一会儿变黄,一会儿又变绿?到底怎么回事?速看

|

还记得这只可爱的小“绿马”吗? 最近一会儿变黄 一会儿又变绿? 到底怎么回事? 速看

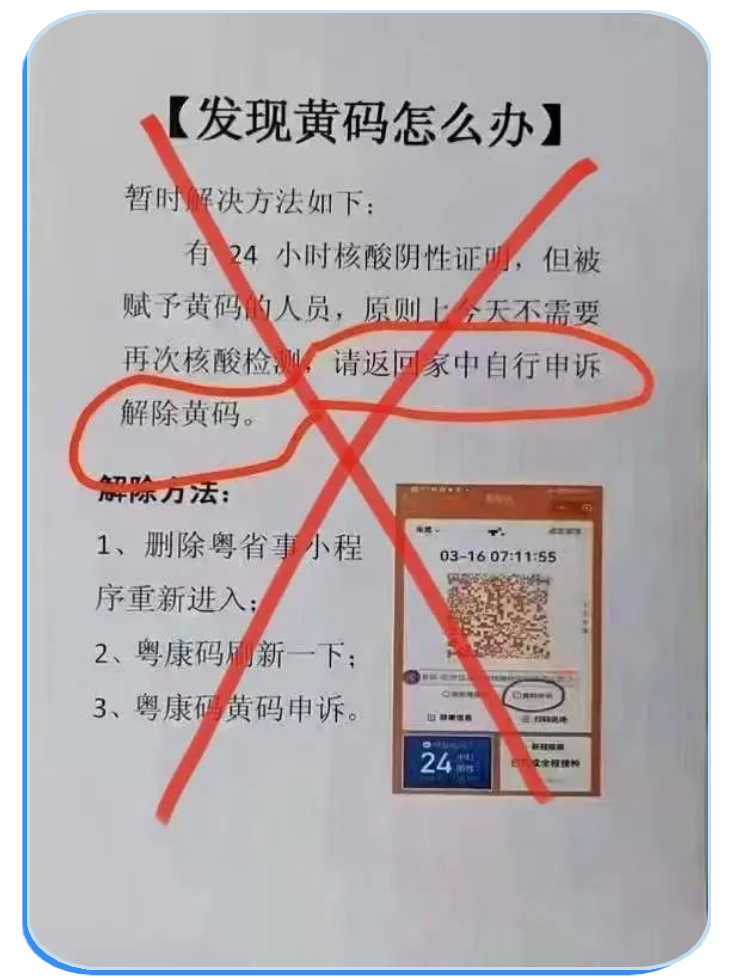

在新冠肺炎疫情防控工作中,健康码赋“黄码”是对与病例存在“时空交集”的风险人员的重要健康管理措施,可以促使其减少社会活动、主动接受核酸检测,降低疫情传播风险。 “为什么黄码、绿码会反复变化?” “为什么我的健康码会被赋黄码?” “为什么核酸检测阴性了,黄码还不转绿?” 1 问:发生本土疫情后,为什么要对一部分人赋黄码? 答:为降低潜在感染者的社区传播风险,为疫情处置赢得时间,疫情处置人员会对与病例存在“时空交集”的风险人员赋予黄码,促使其减少社会活动、主动接受核酸检测,降低疫情传播风险。 2 问 什么情况会被赋黄码? 答:以下三种人群会被赋黄码:①涉疫重点人群,即与病例同时、同场所及周围范围内停留一定时间以上人员,赋黄码,需要进行核酸3天2检或7天3检;②外省中高风险地区所在市来(返)江人员,自确定风险、推送排查之日起第1天、第3天分别赋1次黄码;③ 省内中高风险地区所在县(区)跨市旅居人员,自确定风险、推送排查之日起第1天、第3天分别赋1次黄码。 3 问 市民发现被赋黄码后怎么办?怎么才能转回绿码? 答:请记住一点,不论是不是24小时核酸阴性,采样时间要在赋黄码时间之后,才能转绿码。黄码转绿的重要条件:是在赋黄码的时间点后再进行至少一次核酸采样检测。市民发现自己被赋黄码后,请务必做到以下几点:(1)黄码人员要立即向所在社区、酒店报备。(2)黄码人员务必在做好自我防护的情况下,立即前往黄码检测点开展核酸检测。这是复绿最快的途径。需要特别注意的是,根据疫情风险形势可能会多次赋码。(3)黄码人员在未获取核酸全部阴性前,避免参加人群聚集活动,工作和生活两点一线。 4 问 没有去过涉疫地区,为什么会被赋黄码? 答:赋黄码是各级各部门按照疫情防控工作的要求分工协作进行的,主要是针对去过有疫情风险场所、可能接触过疫情风险人员的健康管理措施。被赋黄码有以下几种可能性:1.与阳性病例涉及的重点场所或区域在一定时空范围内有交集;2.与阳性病例接触过的人员在重点场所或区域在一定时空范围内有交集。如果属于本人主动将手机号给予他人使用的情况,比如本人副卡借他人使用、健康码绑定其他人、使用本人手机代为登记信息等,应该及时告知手机实际使用人,参照黄码人员的要求接受健康管理。假如本人与手机实际使用人在风险暴露时段后有过接触,也应加强健康关注,及时做核酸检测。 5 问 被赋予黄码后,对工作生活有什么影响? 答:出于疫情防控的需要,对黄码人员进入公共场所、乘坐公共交通工具等会有一定的限制,具体规则由不同地区、不同行业主管部门和企事业单位制定。根据健康码管理政策,尽快按照短信通知进行核酸检测,结果为阴性则可转为绿码。 6 问 黄码人员名单是怎么得出的? 答:黄码人员名单是根据流行病学调查,综合各部门数据计算得出。疫情期间,特别要妥善管理好个人的电子账户、通信工具、身份证件等,防止因通信账户转让他人使用后未及时注销,或个人身份证非法外借他人乘车购票、住宿登记等情况而影响赋码的精准性。如发现个人通信卡被盗用、冒用情形,应及时向运营商核实,并向公安机关报警。7 问 还没做核酸检测,黄码就转为绿码,是怎么回事? 答:原因是“时间差”。该人员在“当天0时至被赋黄码时”这段时间内,已做了核酸检测,但数据还没上传至健康码平台,而赋码的同时,健康码平台也接收到检测数据,就自动转为绿码了。 8 问 核酸阴性结果在有效期24小时内,但仍为黄码,怎么办? 答:部分小伙伴的核酸检测结果虽然在24小时有效期之内,但由于采样时间在赋码当日的0时之前,因此仍是黄码。这时再进行核酸采样结果阴性后,就能转绿。 9 问 被赋黄码后,按要求做了核酸检测还是没恢复绿码,怎么解决? 答:由于核酸数据上传和后台数据计算都需要一定的时间,建议等待一段时间重新打开小程序查看。 此外 网上还流传着所谓的申诉指引 其实,申诉不是 健康码转绿的重要原因 一些申诉成功的案例 其实主要是在等待的时间中 赋黄之后采样的核酸结果出来了而已 下图内容有误导,不可信哦

|

【本文地址】