| 绵竹年画 回归大众生活的“非遗”艺术 | 您所在的位置:网站首页 › 年画研究报告 › 绵竹年画 回归大众生活的“非遗”艺术 |

绵竹年画 回归大众生活的“非遗”艺术

|

因纸而兴,曾远销国内外 从先秦到两汉,绵竹是蜀中最富庶地区之一。《绵竹县志》卷九《实业志后序》:“竹纸之利仰给者,数万家犹不足,则印为书籍,制为桃符,画为五彩‘神荼、郁垒’,点缀年景。”绵竹年画省级传承人刘竹梅,曾经在做“中国民间文化遗产抢救工程”调查时,走访了不少绵竹造纸作坊。老一辈造纸工人都说:“绵竹年画出名,是因为纸好。” 因为纸资源丰富,加上四川长期以来都是全国的刻印中心,作为古代版画的绵竹年画实现了同步发展。世界第一张纸币——交子,正是在成都诞生。史料记载,宋代有四个雕版印刷中心:汴梁(今河南开封)、临安(今浙江杭州)、福建建阳、眉州(今四川眉山)。 北宋名臣、做过益州转运使的赵抃所著的《成都古今集记》,提到当时成都的几个市场:“正月灯市,十月酒市,十一月梅市,十二月桃符市”。“桃符市”即年画市场。而成都“桃符市”所售门神、年画,都是由成都附近几个产纸县的年画作坊提供的。

明代手工业发达,出现了印彩色的“短版”(多种套色版)印刷,促进了绵竹年画大发展。绵竹年画至今保留了木版印轮廓线、手工填绘的制作方式。 随后,由于明末政治混乱、经济衰败,绵竹年画作坊日趋衰落,至清乾隆初年才得以逐步复兴。清代中叶,四川各地修建会馆,多聘请年画画师和塑工。画师们的技艺得以充分发挥和提高。《绵竹县志》记载,清代乾隆、嘉庆年间,绵竹城乡共有年画作坊300余家,从事年画生产人员达万人以上,年画产品不仅畅销国内,还远销印度、缅甸、越南、日本和南洋群岛等地。 晚清到民国时期,军阀混战,民不聊生,大大影响了民众对年画的消费能力。年画作坊、纸厂等也常被土匪洗劫。 在封建社会,年画艺人大多出身卑微,地位与文人画家相差甚远。新中国成立后,党和政府对人民艺术的重视,使绵竹年画不仅获得新生,而且还登上了大雅之堂。 演绎民俗—— “画中有戏,百看不腻” 绵竹年画的具体产生年代,至今没有论断。但可以肯定的是,年画是为了表达人们心中的美好祈愿而产生的。绵竹年画的内容题材极为广泛,归纳起来有:辟邪迎祥、民风民俗、生产生活、戏曲故事、历史人物、神话传说、讽刺幽默、花鸟虫鱼等。 根据刻版不同,绵竹年画分为阳刻和阴刻。阳刻是基本刻法,画白多于黑,以白色为主调,印出线版后手绘上色,称为“红货”。阴刻版的线条凹陷入木,画面黑多于白,以烟墨或朱砂拓印,称为“黑货”。 绵竹年画的内容题材,与其张贴的位置密切相关,包含着特定的人文与民俗内涵,有着明确的张贴规矩。换句话说,张贴位置不同,年画的内容题材就不同。

图为年画门神。 门神是绵竹年画中产量最高、销路最广的一种样式。大门一般贴武将,以驱邪避鬼、护卫家宅;院内的堂屋门贴文门神,画天官和状元,有迎祥纳福、加官进禄的意思。还有以童子和仕女为题材的一类门画,内容多为抱瓶、采莲、佛手、仙桃、“双喜”“四喜”,贴在寝室门上,表示子孙繁衍、福寿无边。 在没有电影、电视的旧时代,戏剧年画是广大群众最为喜爱的绘画作品。年画艺人常说,“画中有戏,百看不腻”“世上有,戏里有;戏里有,画上有”。

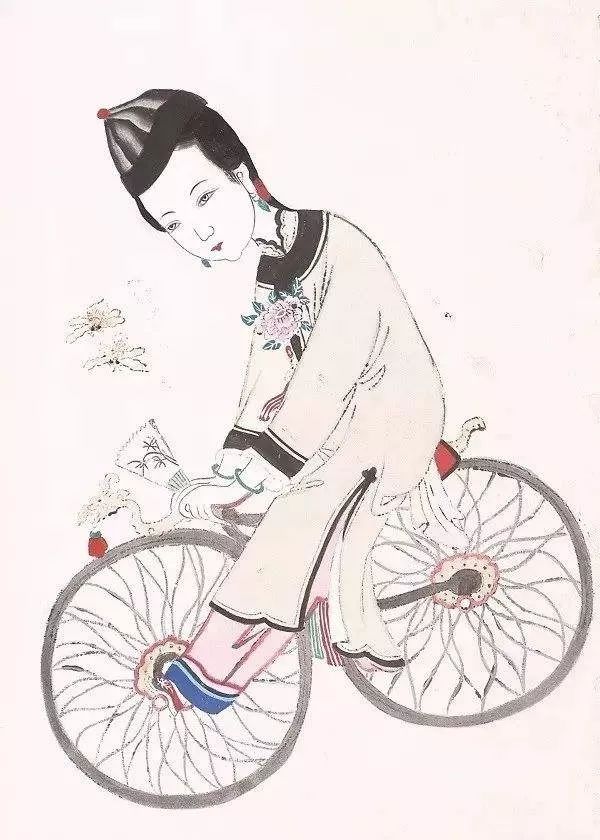

清代绵竹年画《迎春图》(局部)。 《迎春图》是清代著名年画画师黄瑞鹄精心创作的一幅现实主义绘画作品,可算是绵竹年画的代表作。该作品以绵竹县城为背景,生动地再现了不同年龄、性别、身份、不同穿着打扮的四百六十多个人物形象,表现了丰富多彩的民间音乐、舞蹈、戏曲、杂耍等四川清代的传统民俗活动。 《骑车仕女图》也是绵竹年画代表作之一。绵竹年画博物馆馆长、绵竹年画省级传承人胡光葵说,这幅年画的木版非常古老,画面上展现的是清代生活场景,这意味着当时就有人骑自行车。但是,作画的艺人应该没有见过自行车,全凭想象来创作,所以骑车仕女的姿势很是“别致”。

传统绵竹年画《骑车仕女图》。 保护传承—— 连续18年举办年画节, 力推年画重回春节 年画属于民间艺人作品,在封建社会,年画被视为下九流的“匠人画”,因而年画的传世作品很少。新中国成立后,党中央采取了一系列抢救民间艺术的措施。早在上世纪50年代和60年代,不少美术工作者便相继深入绵竹城乡,采集和调查绵竹年画。同时,当地政府又在上世纪60年代,领导成立了绵竹年画社和绵竹年画研究会,长期发掘和收集年画佳作。 1993年,经省政府批准,绵竹年画博物馆成立。作为官方机构,绵竹年画博物馆承担着绵竹年画的搜集、整理、保护、传承、研究、创作、宣传、推广工作。

画师正在创作年画。 此外,在传承人保护等方面,绵竹也形成了一定体系。四川大学艺术学院教授、四川大学非物质文化遗产研究中心副主任李振宇夸赞到:“绵竹保护年画的力度很强,在全国范围内也少见。” 绵竹已经连续举办了18届绵竹年画节。绵竹年画节一般定在每年的农历腊月二十三开幕,至元宵节闹花灯结束。2010年,中国文联同意绵竹申请“国”字号年画节举办权。 今年,中国(绵竹)年画节除了以往的巡游活动、节日氛围营造外,绵竹市还在成都宽窄巷子设立了分会场。绵竹市副市长罗桃说,由文化和旅游部批准的“年画重回春节”系列活动,让年画再次成为社会焦点。有业内人士认为,绵竹每年斥资举办年画节,经济效益如何有待商榷,但取得的社会效益毋庸置疑,让更多人记住了绵竹年画。

绵竹年画国家级非遗传承人李芳福(右)。 不遗余力营造氛围的同时,绵竹市政府也在有年画基础的乡镇建立传习基地,进行职业技能年画培训,并开展年画进校园活动,为保护和传承绵竹年画奠定未来的群众基础。 如今,绵竹年画已经形成非遗传承人为引领、政府和企业参与的绵竹年画保护和传承体系。国家、省、市不同级别非遗传承人共有26人,他们每年都能获得不同额度的资金支持。绵竹年画国家级非遗传承人李芳福的孙子李德敬坦言,“没有政府支持,传统年画日子不好过,有时1个月还卖不出1张。” 产品开发—— 拓展传统年画疆界, 让年画商品走向日常化 年画村是绵竹年画开发中最为成功的一个项目。7月份,文化和旅游部、国家发展改革委公布了第一批全国乡村旅游重点村名单,四川有12个乡村进入名单,年画村便是其中之一,也是德阳市唯一入选的乡村。 在年画村,湖叫年画湖,路叫年画路,桥叫年画桥。包括农房在内的所有建筑物墙面都绘着绵竹年画,《仕女图》《二十四孝图》《三星图》……应有尽有。

年画文创产品系列。 “5·12”汶川特大地震使绵竹年画遭受重创。在灾后重建中,绵竹年画迎来涅槃重生。2010年,为了更好地传承绵竹年画,原射箭台村、大乘村和石墙村合并为年画村,并于次年成功创建“国家级AAAA景区”。通过年画的大规模上墙,年画村再次强化了人们对绵竹年画的印象。 此外,在当地党委政府引导下,绵竹年画还与社会主义核心价值观、党的十九大精神等内容的宣传实现了有机结合,让年画有了新的表达内容、新的时代内涵。 近年来,有创意的年画衍生品得到迅猛发展,蜀绣年画、手绘年画挂历、手绘明信片、印刷年画、广告年画、木雕年画、陶版年画、年画服装、年画绢扇等产品纷纷涌现。创意年画衍生品拓展了传统年画的疆界,也推动绵竹年画逐步走向日常化、实用化、装饰化、礼品化。

年画文创产品系列。 据统计,2002年,绵竹全市绵竹年画销售额不足40万元,2017年已达到3000余万元,直接或间接从事年画创作、生产的人员达1500余人。以四汇斋、三彩画坊、南华宫、轩辕年画等为代表的近40家年画作坊,带动数千户老百姓增收致富。 然而,当前所有的年画衍生品,都只是将绵竹年画“贴”在其他商品上,可以说,创意力度、创新力度均不足,尚未形成独到的文化内核,这也是目前绵竹年画衍生品的短板。 从事年画经营多年的绵竹市政协委员曾涌认为,年画衍生品的商业运作,不能只是简单地做产品,而要从整个产业链的角度去思考、统筹。

川渝地区其他年画 夹江年画:2008年,入选第二批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。夹江年画一般由木版套色印制,也有手工绘制。木版年画是用本地生产的连式纸加工制作成粉笺为胚纸,以木版套色印刷而成。木版年画造型古朴,线条粗犷,有浓郁的乡土气息和地方特色。 梓潼年画:2006年,入选第一批绵阳市市级非物质文化遗产代表性项目名录。梓潼年画虽然没有绵竹年画、夹江年画那样出名,但是它有着独特的风格。有研究者考证,梓潼年画起源于南宋,明清时达到鼎盛,是流传于文昌帝君故乡梓潼县及周边地区的一种传统艺术,蕴含了中华文昌文化核心概念。 梁平年画:2006年,入选第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。在绘制技法上不仅继承了传统水印木版年画的工艺流程和川派雕刻技术,也吸取了徽派、金陵派的雕版套色技术,还运用西洋绘画中的焦点透视、明暗画法等技术,表现出一种粗犷、浑厚的原始古朴之美。

“ 年画复兴需要适应 现代社会的商业环境 ——访四川大学艺术学院教授、四川大学非物质文化遗产研究中心副主任李振宇 记者:在现代商业环境中,年画该如何传承创新? 李振宇:过去,传统木版年画的生产管理以家庭作坊为主,绘、刻、拓印、销售分工,传承方式为师傅带徒弟。这导致年画从业者普遍缺乏适应现代大众需求的年画创新能力。年画的创新,不仅要懂制作技艺,还要有必备的知识技能。 在对日本传统工艺的考察中,我发现许多日本陶艺传承人都是艺术院校毕业。我们国家也认识到了高校对非遗传承的重要性。2015年,原文化部与教育部联合实施了“中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划”,四川大学是首批院校之一。从2016年开始,我们每年都会从全国各地选择一批年画艺人进行培训。 现在,很多年画作坊都在开发年画衍生品。但是,产品设计是一项非常系统性的专业工作。不是说把年画印在衣服上就是文化衫。进行年画的系统性创新实验,高校集中了具有丰富创意的青年学生和各个专业的教师,拥有明显优势。 今年春节前夕,我们组织参加川大年画研修班的传承人学员和艺术学院动漫专业师生,用了不到1个月时间,共同制作了年画动漫贺岁片《回家过年》和系列年画微信表情包,受到了广泛关注和赞赏。 记者:当今时代背景下,如何让年画重新焕发生机活力? 李振宇:年画自诞生之日起,就是民众的文化消费产品。过年贴年画,就像吃团年饭一样,是我们的传统。随着当代社会的工业化进程和文化转型,传统年味渐渐变淡,年画由于缺少了传统建筑大门的物理载体和传统年俗的文化载体,年画消费也日趋萎缩。要让年画复兴,就必须让它符合商业运行规律,必须传承和创新并举,才能重回现代大众生活。 优秀的传统木版年画精品可以成为市场的高端产品,而更多适应现代消费的创新年画,则需要通过合理的市场运作,成为普通家庭的日常消费品。年画产品的大众化,并不意味着品质低端。通过“年画重回春节”系列活动,我们要让贴年画变得新颖时尚,让家家户户像贴“福”字一样贴年画。开发年画衍生品也是一种很好的方式,可以让更多人在现代文化氛围中,慢慢喜欢上年画。移动互联网时代,年画的传播渠道、传播方式也变得多样,鉴于此,除了传统绘画方式外,还可以采用多媒体技术来表现它。 年画是宝贵的民族文化财富,我们要有信心、有情怀,一点一滴地推动年画发展,不能总想着吹糠见米。各级党委政府要加强规划引领,有效整合企业、高校、传承人等各方面力量,善于分工、通力合作,这样才可能推动年画复兴。 ”

涵养乡村文化生态 加快推动乡村振兴 赵川荣(省政协委员、民进四川省委专职副主委):近年来,我省在以文化助推乡村振兴方面,做了许多卓有成效的工作。但是,由于现代科技的不断发展,人们居住环境和生活方式的变化,农村青壮年劳动力大量外流,农村优秀传统文化正在不断弱化甚至消失。因此,要尽快建立与完善优秀传统文化保护与传承的制度机制,特别是对还没有纳入“文物保护单位”和“非物质文化遗产项目”的部分,要引起我们的重视。 民间文物的特殊性,决定了这些文物一旦毁损便永不再生。因此,“保存性保护”就显得尤为迫切和重要。 优秀传统文化所蕴含的道德与价值观念,不仅是民间各种善行义举的文化动力,同时也是民间各种艺术题材所表现的主题,更能够直接反映到民间各种规制中。文艺工作者要坚持以人民为中心的文艺创作导向,积极深入农村,深入挖掘传统文化,结合新时代要求,不断继承创新,创作出富有乡土气息的优秀文艺作品,繁荣乡村文化。与此同时,广大农村群众是优秀传统文化的重要参与者。要增强乡村传统文化、民俗活动的互动性、参与性和娱乐性,使乡村文化建设能更好地接地气、聚人气。 精神生活的丰富,离不开物质基础的加强。要积极探索实践符合实际的传统手工艺振兴模式,更好发挥手工劳动的创造力,加大年画、剪纸、皮影、泥塑、竹编等传统文化的传承保护与开发利用。通过培育家庭工场、手工作坊、乡村车间等,支持文化创意产业发展和集聚。销售方式上,除了在景区等常规地点销售外,还要积极借力“互联网+”,加强特色文化产品、传统手工艺品的生产营销。反过来,文创产品也能涵养文化生态,弘扬优秀传统文化。 (来源:四川政协报)返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】